食品化学科

1C 野菜の収穫(食品化学科)

久しぶりの1年生の「農業と環境」は野菜の収穫を行いました

自分で育てた区画の野菜を収穫していきました

ダイコンがなかなか抜けなかったり、キャベツの大きな葉に驚いたり、収穫はやっぱり楽しみですよね

キャベツの葉をお皿のようにして収穫した野菜を乗せている人もいましたよ

美味しく食べてくださいね

菊農フェスタ(食品化学科)

菊農フェスタでは、多くのお客様に食品化学科の製品をお買い上げいただきありがとうございました

菊農フェスタに向けて、肉加工品や農産加工品の製造などたくさんの準備を進めてきました

製パン部門では、早朝より人数の少ない中、協力して製造・販売をすることが出来ました

日ごろの実習では体験することのできない、多くのパンを製造することの大変さや、お客様に販売する

ことの難しさなどを感じつつも、笑顔で買っていただける喜びや達成感も大きかったと思います。

来年の菊農フェスタも多くのお客様のご来場お待ちしております

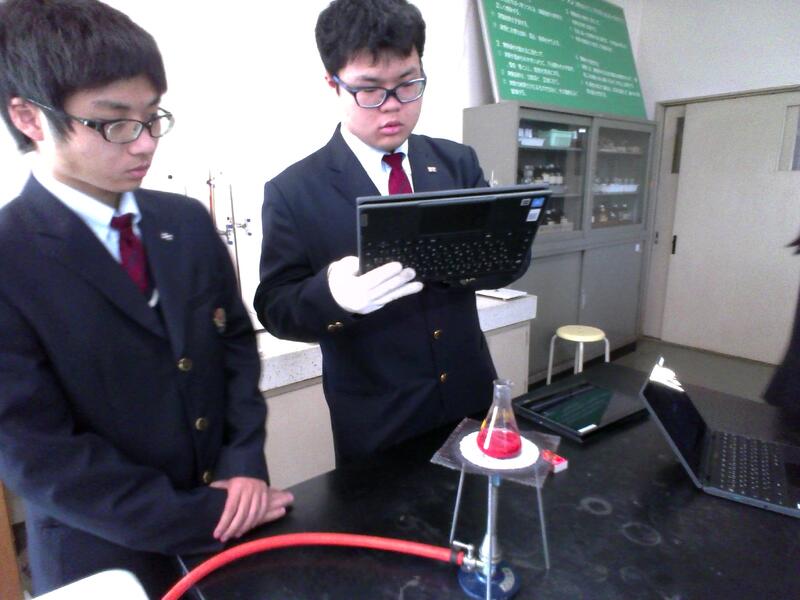

3C ソモギー変法(食品化学科)

3年生「食品化学」久しぶりの実験は、還元糖の定量実験でソモギー変法という実験です

加熱時間などが決められており、色が次々に変化をしていく実験のため、それぞれの班で操作をしっかりと覚え、

クロームブックで記録を撮影しながら実験を進めました

試料を取り、ソモギーA液を加えて2分間で沸騰するよう加熱していくと、青から赤へ色が変化します

流水で冷やし、B液とC液を加えると暗い緑になり、D液で滴定をすると緑になっていきます

指示薬のE液を加えるとまた暗い色に戻るので、滴定を再開し、青色が消えて水色になった点が終点です

滴定中の色の判定が難しいようでしたが、空試験と本試験の2回実験を行うことが出来ました

1C 花壇の管理と芋掘り(食品化学科)

毎週火曜が雨天続きで、1年生「農業と環境」は久しぶりの実習です

菊農フェスタに向けて、食品化学科前の花壇とパソコン室前の花壇に冬の花を植えました

ハボタンやパンジーを並べて、みんな考えながら植えていきました

菊農フェスタへお越しの際はぜひご覧ください

やっと芋掘りもできました大きくて鮮やかなサツマイモがたくさん採れましたよ

1C 間引き(食品化学科)

1年生「農業と環境」では、ダイコン、カブ、シュンギクの間引きを行いました

大きく育てるために、元気な株を選んで3つにしました

種をこぼしてたくさん芽が出ていて大変そうな人もいましたよ

ダイコンの後ろに見えている、サツマイモがそろそろ収穫できそうです

来週は芋掘りかな

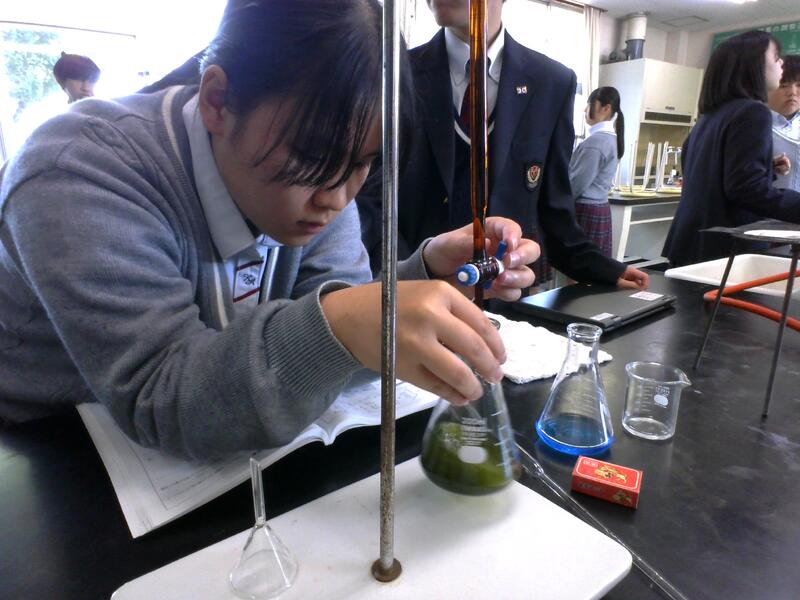

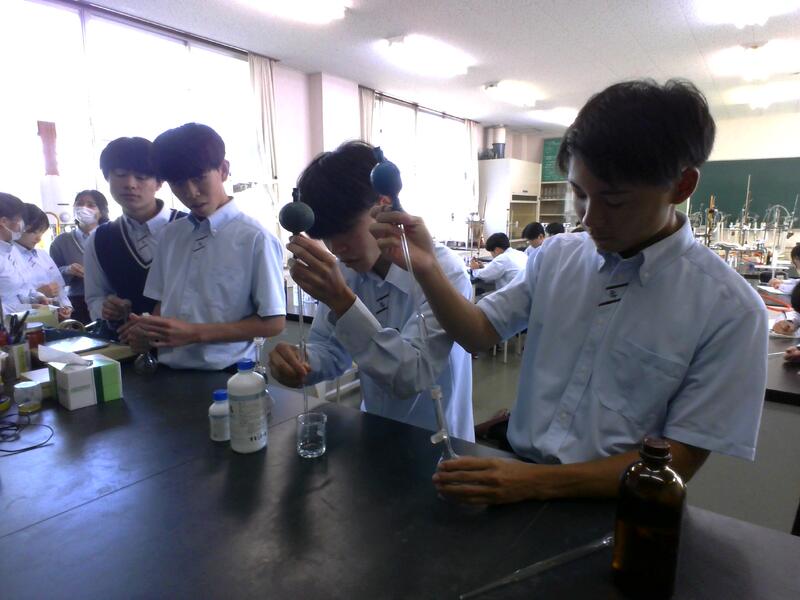

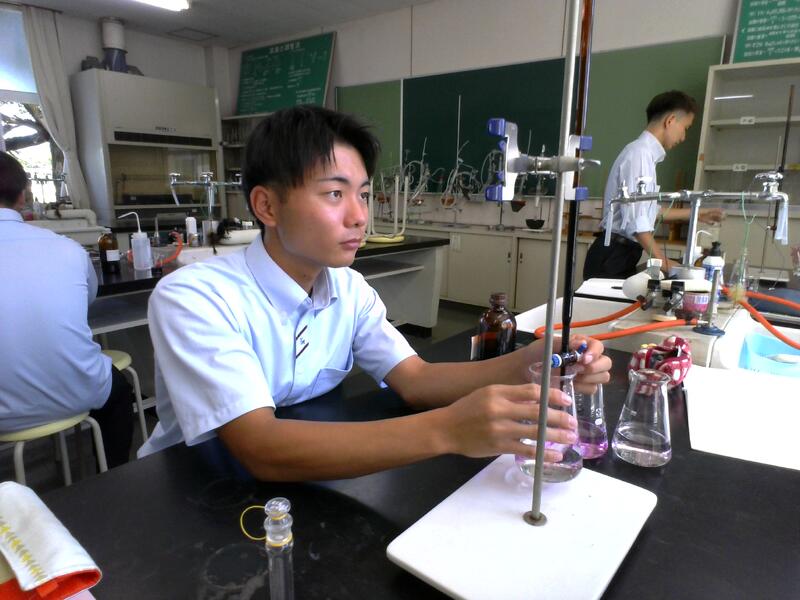

2C 酸化還元滴定(食品化学科)

2年生「食品化学」は、酸化還元滴定について学習しています

今回は、酸化還元反応を利用して、オキシドールに含まれる過酸化水素の量を調べました

希釈したオキシドールをコニカルビーカーにとり、硫酸を加えて過マンガン酸カリウム標準溶液で滴定します

今までの滴定実験とは違い指示薬はありませんが、過剰になった過マンガン酸イオンの赤紫色で判断できます

終点の色は中和滴定と同じ微紅色ですが、滴定中に反応が起こり、酸素の泡が発生していることが確認できました

1C イチゴジャム(食品化学科)

菊農フェスタに向けてイチゴジャムを製造しました

食品化学科の1年生が、丁寧に心を込めてつくりました

数に限りはありますが、菊農フェスタにお越しの際はぜひご購入下さい

1C ホウレンソウの定植(食品化学科)

1年生の「農業と環境」では、前回植えていないホウレンソウの定植を行いました

また、前回植えた、キャベツ、カブ、ハクサイ、シュンギク、ブロッコリー、ダイコンの様子を観察し、

芽が出なかったもの、苗が枯れたものなどがあれば、追い撒きや補植を行いました

その後、それぞれの葉の様子をスケッチしました

3C 脂質の定量③(食品化学科)

3年生「食品化学」は前回の続きで、脂質の定量実験です

前回8~18時間還流させ、抽出を行いましたが、その後の様子です

試料のごまの入った円筒ろ紙を取り出し、受け器のジエチルエーテルを抽出菅に移行させて回収します

受け器だけにして、ジエチルエーテルを完全に気化させ、乾燥機で乾燥させます

受け器に残ったものが脂質成分になるため、精秤して、ごまに含まれる脂質の量を調べました

【3C 食品製造】ヨーグルトを使用した菓子製造(食品化学科)

3年生は、ヨーグルトを使用した菓子製造に挑戦しています。

これまでにも、昨年度に畜産科学科の生乳を使用して作った絞りヨーグルトを使用して

パウンドケーキ・スコーン・シュークリームの製造に取り組みました!

今回は、市販のヨーグルトを使用して再チャレンジ!!

前回よりも良い感じに出来た班が多かったようです