新着情報

【ASⅠ】天草学連続講義(天草と災害)

本日で天草学連続講義は最終回です。

最終回は熊本大学の松田先生より天草と災害について御講演をいただきました。

生徒の皆さんは、講義で学んだリスクを把握し、情報・モノ・ネットワークで備え、災害の前に逃げることを実践しましょう。

【科学部】物理チャレンジに向けて

科学部の物理班が物理チャレンジへの出品に向けて研究成果をまとめています。

来週火曜の出品に向けて、最後の推敲を行っていました。

【科学部】環境シンポジウムに向けて(その5)

8/9開催の環境シンポジウムに向けての準備が着々と進んでいます。

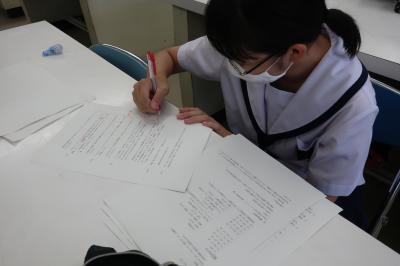

今日は当日の司会原稿を担当者が作成していました。

書き直しを重ね、当日の流れが詳細にわかる司会原稿が完成しました。

この原稿をもとに共通理解を各部(統括部、パネルディスカッション部、体験活動部、研究展示部)で図ります。

【科学部】サンゴの人工繁殖を目指して

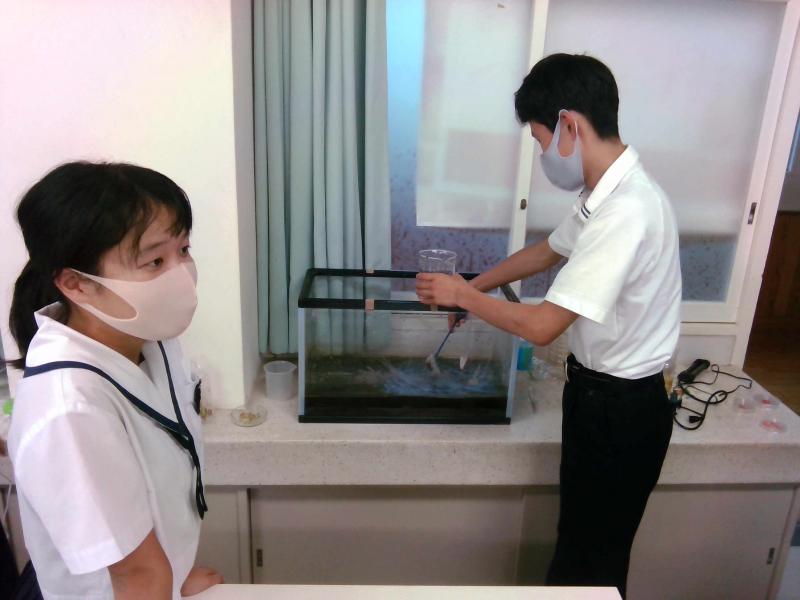

サンゴ班の活動報告です。

現在、水槽内でサンゴに適した環境を作ることができています。

今後はサンゴが産卵する環境を水槽内で再現することに取り掛かります。

写真は共同で研究をしている2年生と1年生が再現方法を話し合っている様子です。

【ASⅢ】流体シミュレーション!

6月10日(木)のASⅢです。

7月に行われる研究成果発表会に向けた準備を行っています。

ある班は、テトラポットの効果をシミュレーションソフトを用いて検証していました。

テトラポットの形や配置を変えながら、考察を深めていました。

【ASⅡ】先行研究調査&研究計画立案

6月10日(木)のASⅡです。

各班とも一生懸命先行研究調査を行っています。

同時並行で、研究調査シートの作成を行っています。

①研究テーマ

②研究の背景と目的

③仮説

④研究方法を記入しました。

また外部との連携を始めた班もあります。

今月中に研究の方針を決定し、7月から本格的な実験ができるようにじっくりと検証可能かを判断しています。

【ASⅠ】天草学連続講義(天草の生態系、データの利活用)

本日行われた天草学連続講義の報告です。

6限目には九州大学の新垣先生より、天草の生態系について講義がありました。豊かな自然に囲まれた天草ですが、まだまだ知らないことがあると実感した講義でした。

7限目はジャパンシステム株式会社の横瀬様よりデータの利活用について講義がありました。データの取り方や活用について学ぶべき点が多くありました。

新垣先生、横瀬様ありがとうございました。

【科学部】環境シンポジウムに向けて(その4)

着々と進む、環境シンポジウムの準備。

本日は役割分担を相談しました。

役割を決める中で「どんな仕事があるのか?」と検討が始まりました。

検討の結果判明した仕事量をもとに、人員配置を決めて役割分担しました。

実行委員長と各部門長も決まりましたので、本格的にシンポジウムの形を作り上げていきます。

【ASⅢ】Abstract作成継続中

6月3日(木)のASⅢです。

前回に引き続き、各種コンテストや7月13日(火)に実施を予定しているASⅢ研究成果発表会に向けたAbstractを作成しました。

Abstractの作成は、これまで何度もやってきているので、スムーズに取り組めています。

研究成果をまとめる中で、研究結果から何がわかり、仮説と比較しながらどう結論付けられるのかをまとめました。

【ASⅡ】先行研究調査&研究計画立案

6月3日(木)のASⅡです。

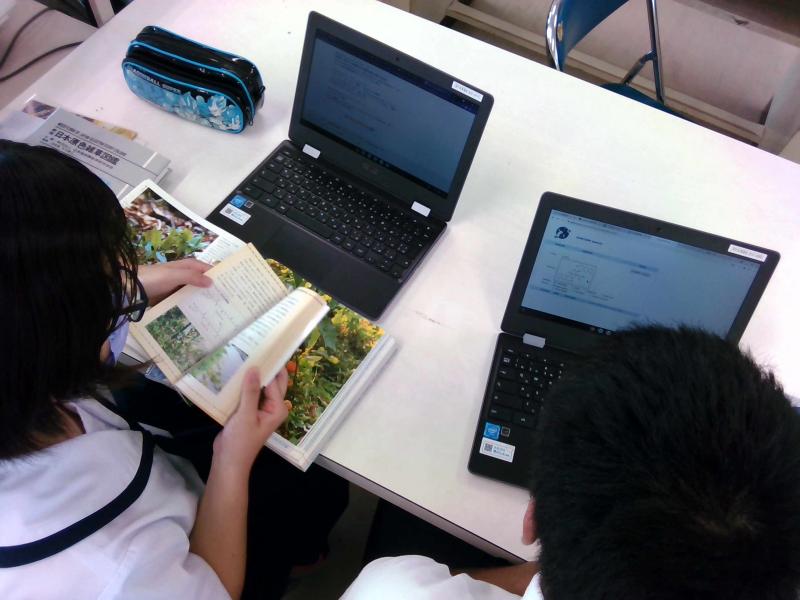

先行研究調査を継続して行っています。

それぞれの班に別れてJStageの論文を調べ、研究の方向性を模索しています。

研究テーマの設定、研究の背景と目的、研究に対する仮説、研究方法を今月中に完成させることを目標に動いています。

また、先輩たちの研究を引き継ぐ班は、先輩たちからレクチャーを受けていました。