新着情報

【ASⅠ】校内見学でのSSH備品紹介

1年生の校内見学でSSH備品を紹介しました。

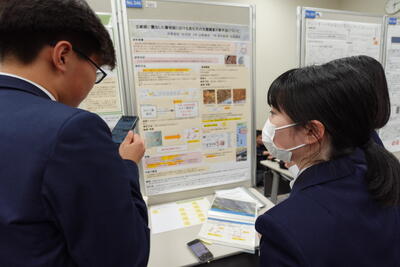

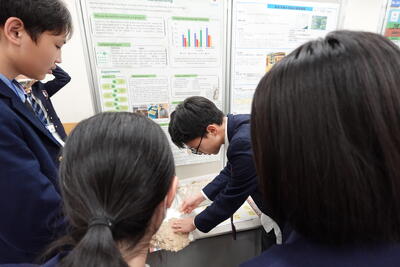

これまでSSH事業の中で購入した備品の数々を1年生に紹介できました。

備品に加えて、3月の発表会で上級生が作成したポスターも紹介しました。

紹介では、担任の先生方も紹介を手伝ってくれました。

これらの備品を使って、天草高校でしか出来ない研究に挑戦してください。

【科学部】新入部員の入部に向けて。

始業式等が終わった放課後に、科学部員が集まって何やら作業をしています。

近づいてみると、新入生用の科学部への勧誘カードをみんなで作成していました。

カードは入学式前の時間で初登校の新入生に配っていました。

他の部活も行っており、在校生が新入生を温かく歓迎していました。

【科学部】本年度の活動が始まりました!

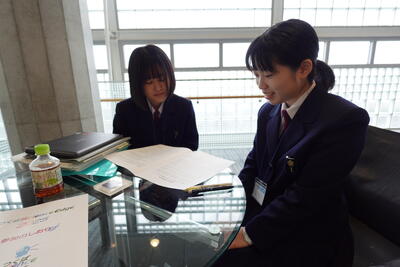

科学部の令和7年度の活動がスタートしています。

今日はホタル班の2人が、顧問の先生とディスカッションしています。

何を議論しているのでしょうか?

続報をお待ちください。

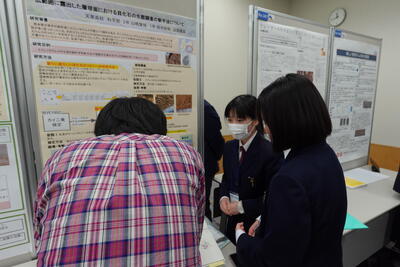

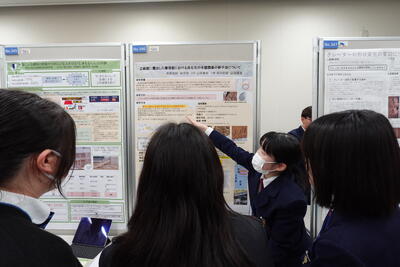

【科学部】つくばScienceEdge2025(2日目)

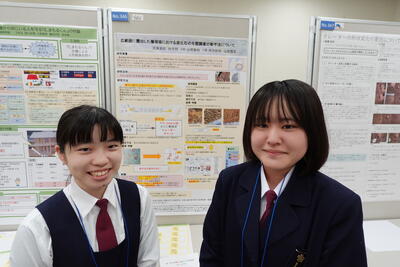

つくばScienceEdge2025も2日目となりました。

本日はブースプレゼンテーションが行われます。ブースプレゼンテーションでは、審査も行われます。

つくばエクスプレスの遅延により、進行や会場の変更等があり大変でしたが、無事に発表することができました。

1年生2名での参加となりましたが、九州大会等での経験を活かし、堂々たる発表が出来ました。

審査員の方からも、今後の発展が期待でき、学術的にも意義があるとの講評をいただきました。

また、本日は関東あまたか会から大先輩方に、応援に来ていただきました。

暖かい激励の言葉と、美味しい昼食とチョコレートをいただきました。

昨日は2,3年生の先輩方、本日は同窓会より大先輩方に応援されて無事に発表会を終えることが出来ました。

この暖かい繋がりが天草高校の強みなのだと再認識した発表会となりました。

先輩方、本当に有り難うございました。

【科学部】つくばScienceEdge2025(1日目)

つくばScienceEdge2025がスタートしました。

科学部化石斑1年生2名が参加しました、

先ずは受付でもらった審査員講評を熟読し、これからの発表で改善できる部分を検討しました。

難しい部分もあったので、GoogleClassroomで先輩たちに助けを求めると、すぐに返答が来ました。

先輩たちも遠く九州から助けてくれます。有難い限りです。

講評には、お褒めの言葉だけでなく、今後の研究に活かせる部分が多く書いてありました。

審査員の方々、ありがとうございました。

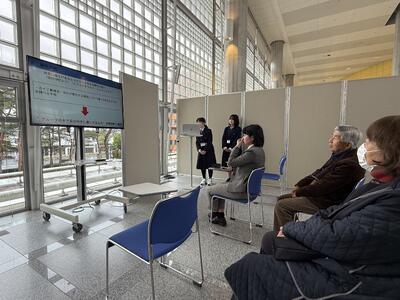

さて、1日目はフロアポスターセッションとなります。

先輩たちが教えてくれた「目を合わせる」「身ぶり手ぶりで示す」を活用し、一生懸命発表していました。

多くの方々に発表し、ディスカッションを繰り返す中で、自分たちの研究を見つめなおす機会になったようです。

今後の研究活動に生かしてください。

つくばScienceEdge2025には多くの海外高校参加があります。

化石班の二人は、英語で発表したり、海外高校生の発表を聞いたりと国際交流を深めました。

先輩と言えば、会場の大型モニタにも先輩の姿がありました。

前々回大会で受賞したホタル班の先輩方の動画が流れていました。

先輩方の活躍の記録を見て、宿舎に帰ってからの練習も頑張る2人でした。

【科学部】地質標本館でスフェノセラムスを探せ!

いよいよ明日に迫った「つくばScienceEdge2025」に参加するため、本日は移動日となりました。

余裕をもって移動できたので、研究活動の一環として地質標本館を見学しました。

地質標本館は産業技術総合研究所(産総研)地質調査総合センター(GSJ)によって、これまでに収集された岩石や化石標本を展示している施設です。

化石も多数展示されており、それぞれの地質時代の化石が分類されており、古生物の変遷を学ぶことができます。

化石班の二人は、多数の化石展示の中から、研究対象のスフェノセラムスを探していました。

結果として、近縁種のイノセラムスの展示はありましたが、スフェノセラムスはありませんでした。

残念な結果でしたが、視点を変えて考えると、それほどスフェノセラムスが貴重であることを示しているのかもしれません。

今後も更に研究を進めていきたいと思います。

宿舎で明日に向けて最終発表練習を行いました。

先ず初日はポスター発表を頑張ります!

【AS・AT】「まちでみんなの発表会」無事終了!

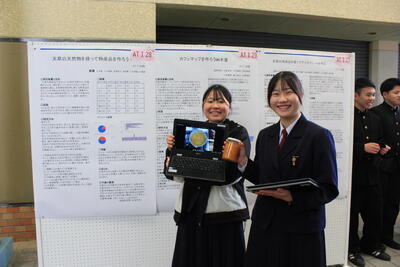

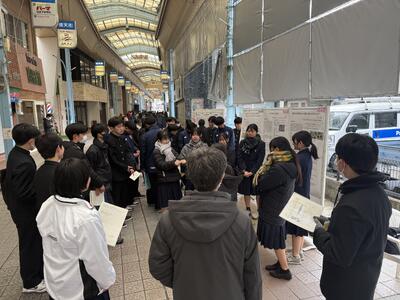

本日午後、本渡中央商店街(銀天街)にて、ARP探究成果発表会「まちでみんなの発表会」ポスターセッションと口頭発表を行いました。一般のお客様もお迎えして、ASⅡ選択者とATⅠ選択者、それに科学部を合わせた計47班のポスター発表と、卒業生のポスター発表、ステージでは2つの口頭発表を実施しました。

来場者の方からは、「(商店街で発表会をするのは)面白い取組だ」「初めて参加したが、規模が大きく驚いた」「生徒の一生懸命な様子が見られてよかった」「色々なテーマがあって面白い」などと、温かいご意見をたくさんいただきました。時折みぞれも降る寒い中、発表を見にお越しいただいた皆様、ありがとうございました。

今回の「まちでみんなの発表会」は、本校にとって初めての試みでしたが、天草市役所産業政策課の皆様、「まちはみんなの遊園地」の山田様(天草Asovivaプロジェクト)をはじめ、多くの方々が快く手を差し伸べてくださいました。本当にありがとうございました。来年もどうぞよろしくお願いします!

【AS・AT】「まちでみんなの発表会」午前の部終了

午前中は、本校体育館にて、ARP探究成果発表会「まちでみんなの発表会」口頭発表を行いました。

ATⅠ3班とASⅡ3班及び科学部1班の計7班が発表をしました。

今日の発表まで全力で準備をしてきた生徒たち。緊張しながらも今出せる全力で発表に臨みました。今日得た質疑を今後の発表に活かしてくれることでしょう。今後の研究が楽しみです。

午後は銀天街でのポスターセッションです。どんな発表が行われるのでしょうか・・・!楽しみです!

【ATⅠ】明日天気になあれ ♪

本日のATⅠでは、明日のARP探究成果発表会「まちでみんなの発表会」に向けて、2年生の生徒たちは本番前のリハーサルに余念がない様子です。お互いの発表をってアドバイスしたり、担当の先生からの指導を受けたりと、どのクラスも1時間みっちり、はりきって練習をしていました。

いよいよ明日!午前中は本校体育館、午後からは本渡中央商店街(銀天街)にて、元気に発表を行います。どうぞ、暖かくしてお越しください。お待ちしています!

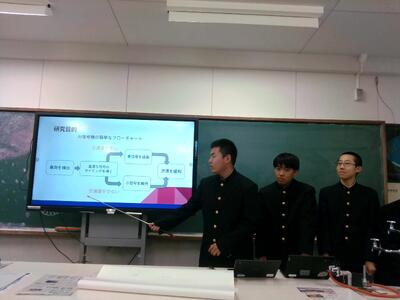

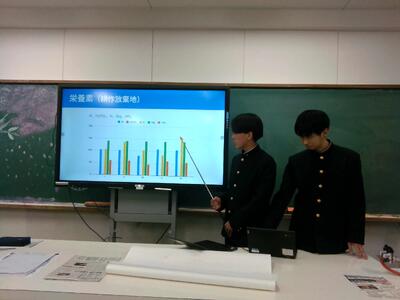

【ASⅡ】「伝わる」発表を目指して

本日のASⅡでは、ARP探究成果発表会でステージ発表を行う「耕作放棄地」班と「AI信号機」班がスライド発表の練習をしていました。

練習を重ねるにつれて、両班とも、スライドがどんどん良くなってきています。それに、顔を上げて聞いている人の顔をしっかり見ながら発表できるようにもなってきました。お互いに助言をしながら、図や動画などを用いるなど、聴衆が分かりやすいような工夫を重ねていることがよく分かります。本番では、学校内外のお客様に「伝わる」発表ができたらいいですね。

もう1つの口頭発表班である「珪藻」班は、研究を支えるデータをもう少し増やそうと、顕微鏡とにらめっこして粘っています。他の班も担当の先生に向けて発表練習をしたり、ポスターの仕上げをしたりと、準備に余念がありません。この頑張りが本番で発揮できますように!

いよいよ6日後となった「まちでみんなの発表会」。AS、AT、科学部の全49班が元気に発表します。みなさま、ぜひぜひ、銀天街にお買い物&発表を見にお越しください!

「まちでみんなの発表会」ARP探究成果発表会 詳細はこちら

https://sh.higo.ed.jp/amakusa/