新着情報

【ASⅡ】研究活動について、研究調査⑦

9月8日(木)ASⅡです。

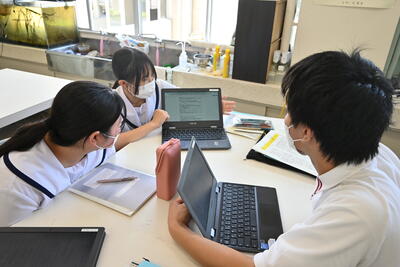

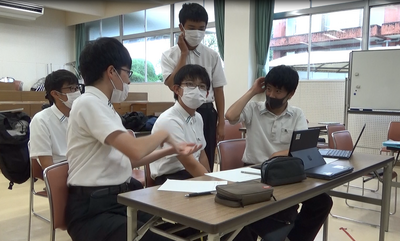

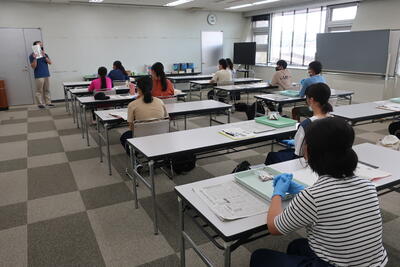

各班が、研究活動を再開しています。

今日は夏季休業中の課題としていた先行研究調査を班内で発表しあい、各自が得た情報を共有していました。

その情報をもとに、各班が研究テーマや仮説、研究計画を検討していました。

10月25日(火)の中間発表会が楽しみです。

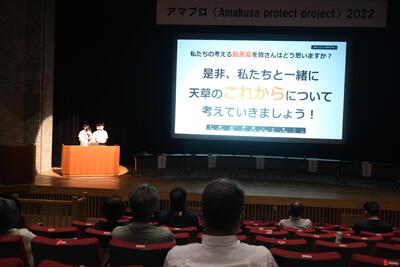

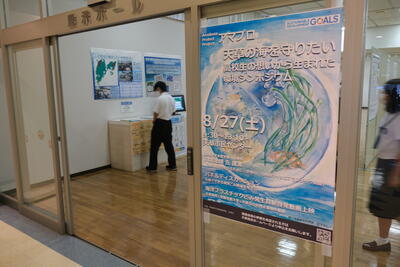

【科学部】環境シンポジウム(アマプロ2022)を開催しました

今年度の環境シンポジウム(アマプロ2022)を天草市と共催で実施しました。

今年のテーマは「海洋ごみの削減」です。

先日参加したアジア・太平洋水サミットで宣言した「海ゴミゼロ宣言」から続く、海ゴミ削減の取組となっています。

多くの方々に参加いただき、地域の方々と海ゴミ削減に関して考える機会となりました。

【開会】

【講演:長崎大学水産学部 八木先生】

【研究発表】

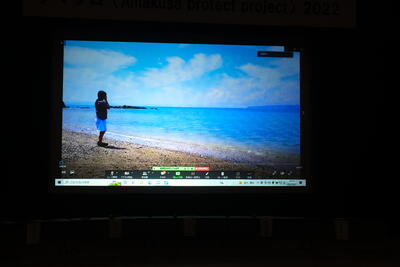

【海ゴミ削減動画】 ※天草高校生が京都芸術大学及び天草市と作成した動画

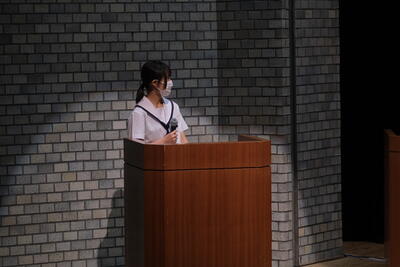

【パネルディスカッション】

パネラー

・天草高校科学部 ・天草高校科学部OB・OG(古田さん、濱くん)

・天草市 馬場市長 ・天草市脱プラスチック推進協議会 明瀬会長

・天草青年会議所 吉田理事長

↑パネルディスカッションの司会進行も科学部員が行いました。

【展示発表】

実施に関して、天草市を始め多くの方々の御協力をいただきました。

誠にありがとうございました。

次年度開催も予定しております。

さらに良いシンポジウムとするべく部員一同頑張ります。

【ASⅡ】京都大学附属施設(熊本サンクチュアリ)研修

8月25日と26日に2年ASクラスを2班に分けて、京都大学付属施設である熊本サンクチュアリで研修を行いました。

宇城市にあるこの施設では、絶滅が危惧されているチンパンジーとボノボを飼育しながら、自然の生息地での暮らしを保全すること、生物多様性の維持を目的とした基礎研究が行われています。

初めは、チンパンジーやボノボが発する鳴き声や檻を叩く音に対して驚いていた生徒達でしたが、鳴き声の種類や行動の意味を教えていただくと次第に探究心が芽生え、彼らが直面している問題の深刻さを考えるようになっていました。

↑上の2枚の写真は、森村特定准教授から提供していただきました。

午後は京都大学の平田教授にリモートで講義をしていただきました。チンパンジーとボノボの違い、類人猿とヒトの違いなどを教えていただきました。チンパンジーやボノボの行動を観察すると、ヒトと似ている所もあれば決定的に違う所もある...。調べれば調べるほど新しい発見があり、非常に興味深い分野でした。

「人間が希少動物を動物園で飼育することは、全生物にとって幸せなことか?」

今を生きるすべての人で考えていかないといけない課題だと認識させられる研修となりました。

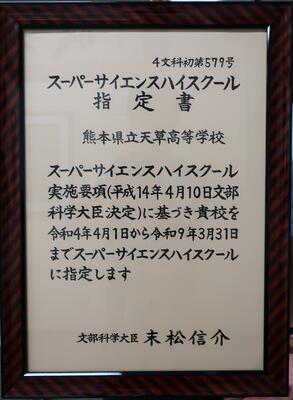

【SSH】2期の指定書が届きました。

4月から始まったSSHの2期目が始まっています。

今日はSSH2期の指定書が文部科学省から届きました。

2期の指定は令和9年3月31日までです。

この期間に世界の多くの人にSSHの成果を広げ、地域貢献に努めていきたいと思います。

多くの方々の御尽力を賜ることと思いますが、何卒よろしくお願いいたします。

【科学部】環境シンポジウム(アマプロ2022)に向けて

いよいよ間近に迫ってきたアマプロ2022です。

本日は実行委員長を含む3名の科学部員2年生が校長先生に挨拶の依頼を行いました。

校長先生からは「海洋プラスチック問題は世界的にも大きな問題である。若者から積極的に発信できるように頑張って欲しい。」との激励をいただきました。

至らぬ点もあるかもしれませんが、多くの方の参加をお待ちしております。

(現時点で、参加登録が少ないのが現状です。)

参加登録はこちらです。

https://sh.higo.ed.jp/amakusa/SSH/amapro

【科学部】SOLA2022 地球温暖化防止サミットで最優秀賞!

8月18日(木)に渋谷教育学園主催のSOLA2022 地球温暖化防止サミットに参加しました。

地球温暖化を防ぐために高校生にできることを考えるイベントで、

午前は京都大学の宇佐美誠教授の基調講演やオンライン研究発表、

午後はグループディスカッションと社会に対する提言の作成が行われました。

本校からは、研究発表の部で「アマモ・海水準」班の1年生が、

アマモを活用した地球温暖化対策について研究発表を行い、

見事最優秀賞を頂きました。

グループディスカッションでは、東京や岐阜の高校生と活発な意見交換が行われ、

高校生が考えたアイディアに対して、宇佐美教授や岩波書店の方からアドバイスをいただくことができました。

天草高校科学部では、8月27日(土)に開催される環境シンポジウムの企画・運営をしており、

今後の活動に活かすことのできる貴重な経験をすることができました。

【ASⅡ】熊本研修(最終日)

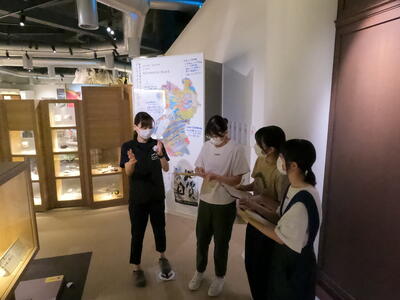

熊本研修最終日となる今日は「自分が持つ知識と結びつけながら研修を受けること」「浮かんだ疑問を解決すること」を意識して臨みました。

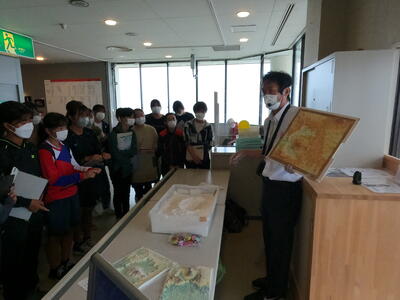

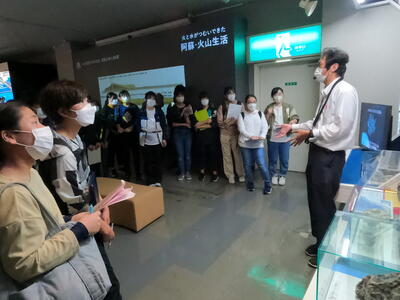

午前中は熊本博物館に行き、動物・植物・地質コースに別れて学芸員の方から説明をしていただきました。

説明を聞いたあとは、お互いに学んだ内容を教え合いながら博物館を観覧しました。

学芸員の方からの説明

学んだことの教え合い

自身の課題研究の相談

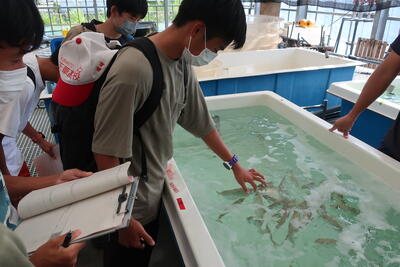

午後は上天草の水産研究センターを訪れ、私たちが住んでいる天草を取り巻く海の現状について学びました。

海洋環境調査を実際に体験させていただいたり、魚類の識別方法を教えていただいたりしました。

この3日間の熊本研修を終え、科学的な知識はもちろん、研究していく上で大切な心構えや聞く人に興味を持ってもらう説明の仕方など、生徒たちは様々な学びを得たようです。この学びを今後のASⅡでの課題研究にも生かしてくれることでしょう。

今回お世話になった施設及び先生方に感謝申し上げます。

【ASⅡ】熊本研修(2日目)

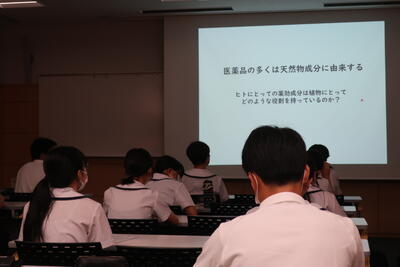

熊本研修2日目は熊本大学薬学部での研修です。

午前中は熊本大学特任准教授の和田先生から、「医薬品と健康食品ができるまで」という講義をしていただきました。

身近な医薬品が何に由来するのかや健康食品の分類など、ご自身の体験や学生が取り組んでいる研究内容を交えながら説明していただきました。

講義の合間に講義棟内の薬草の展示コーナーを見学しました。見たこともない薬草が多数展示してあり勉強になりました。

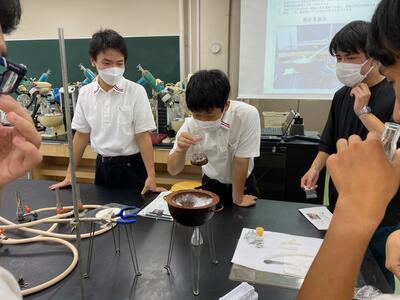

午後は和田先生の研究室の学生さんにも協力していただきながら、実験を行いました。

下の写真は、クスノキの葉から樟脳(しょうのう)を取り出す実験です。

下の写真は、ポリフェノールと抗酸化活性の測定をする実験です。お茶やジュースなどに含まれる成分を比較しました。

実験の合間には、自身の課題研究(ASⅡ)について相談する姿も見られました。

研修でより多くのことを学ぼうとする姿勢が見られました。

お世話になった方々との集合写真です。

そして夜は昨日と同様、ホテルでのリモート発表会で学んだ内容を共有しました。

明日はいよいよ研修最終日。熊本博物館と県水産研究センターにお邪魔します。

【ASⅡ】熊本研修(Ⅰ日目)

ASⅡの熊本研修がスタートしました。研修は2泊3日(8/17〜8/19)の予定です。

1日目の今日は阿蘇火山博物館を訪れ、火山の形成過程や火山がもたらす人への被害と恩恵について学びました。

その他にも、地震や生態系の破壊に関するお話も聞くことができ、自然を捉える上で大切な視点を獲得できました。

研修後は各自、ホテルの部屋で研修の内容をまとめたスライドを作成し、オンライン発表会を実施しました。

自分たちの課題研究に活かせるところはないかを考えながらしっかり研修を受けられたようです。

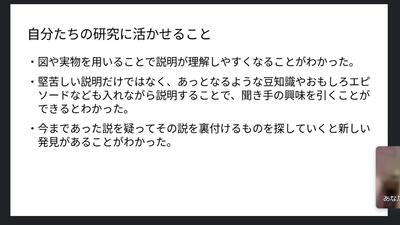

下の写真は作成したスライドの一部です。

明日は熊本大学薬学部での研修です。どんな学びができるか楽しみです。

【3年生総合的な探究の時間】海洋プラスチックごみ発生抑制動画のナレーション収録

8月8日(月)11:00から本校視聴覚室で、3年生総探の研究班(研究テーマ:「海洋ごみ削減のために」)の二人がナレーションの録音を行いました。

今回の動画作成は、この研究班が天草市役所に企画・提案後、京都芸術大学の吉田教授と共同で作成しているものです。動画の作成は、天草高校生のイメージを元に、主に京都芸術大学の先生と生徒たちが作成しています。動画は3種類作成されており、そのうちの2種類の動画のナレーションを吹き込みました。

初めてのナレーションの吹き込みでしたが、京都芸術大学の方からのアドバイスを受け、動画に合わせて音声を録音しました。この動画は8月27日(土)に開催されるSDGsシンポジウムでお披露目されます。

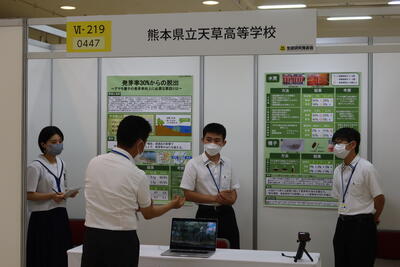

【ASⅢ】SSH生徒研究発表会レポート③(最終)

昨日に引き続き、SSH生徒研究発表会に参加しています。

午前中は代表校6校の発表でした。

本校代表の生徒たちは、代表校発表の前に午後に行うポスター発表の改善のための打合せをしていました。

「少しでも良い発表にしよう。」との思いが読み取れる一場面でした。

今回の発表会を通じて、多くのことを学んでいました。次の3点はオンラインミーティングで出てきた意見です。

・データ量を増やし、統計解析を行うことで結論の信頼度が上がる。

・自分の研究の新規性(オリジナリティ)をしっかり示さなければならない。

・1回目の実験や調査から生まれた疑問をもとに、2回目の実験や調査を行うことで最終的な結論に深みが出る。

この学びを同級生や後輩たちに伝えて、天草高校の研究活動のレベルアップに貢献してほしいと思います。

<打合せの様子>

<ポスター発表>

他校の発表も聞いて、参考にしました。

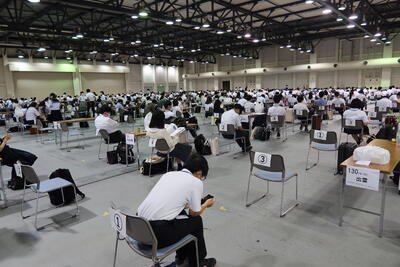

<大会の様子>

全体会会場(座席が指定してあり、椅子は1m以上離れています。)

ポスター発表会場(パーティションとチェーンで人との間隔を1m以上にしています。)

昼食会場(同じ方向を向き、黙食しました。)

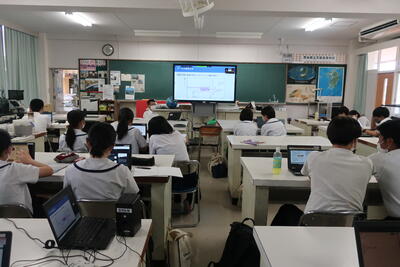

【科学部】SSH生徒研究発表会の様子を視聴しました

地学室で活動をしている科学部を覗いてみると、神戸で行われているSSH生徒研究発表会のオンライン配信を視聴していました。

この大会には3年ASクラスの代表3名が参加しています。

全国の選び抜かれた研究発表や質疑応答の場面を見て、レベルの高さを痛感すると同時に、発表者が自分と同じ高校生だということを認識し、自分たちの研究ももっと高めたいと気持ちを新たにしたようでした。

この配信を家庭で視聴した生徒もいたと思います。内容だけでなく、話すスピードや目線の配り方など、発表者として大切な「伝え方」を学び取ってくれていたら嬉しいです。

【ASⅢ】SSH生徒研究発表会レポート<番外編>

SSH生徒研究発表会で思いがけない出会いがありました!

本校は数年前から沖縄県立向陽高等学校とオンラインで交流を続けています。

その向陽高校の発表を聞きに行ったところ、オンライン交流に参加した生徒さんと対面することができました。

思いがけない出会いに喜んだ後、両校の発表を聞きあい、対面での交流を深めました。

良い思い出ができた発表会となりました。

【ASⅢ】SSH生徒研究発表会レポート②

いよいよ発表会が始まりました!

本日は終日ポスター発表が行われました。

代表の3人は3時間半余りのポスター発表時間の間、ずっと立ったままで発表し続けました。

審査では厳しい質問も受けましたが、自分たちの考えを精一杯伝えることができました。

発表の合間には改善策を検討し、発表を重ねる度により伝わる発表へと進化させていました。

宿舎に帰ってからのオンラインミーティングでは、今後につながる反省点が多く出されました。

明日も行われるポスター発表での改善が楽しみです。

↑役割分担して、質問内容をメモして記録に残しています。

↑本来は3人で分担して発表していますが、1人でも発表できるようにして複数人に同時に発表しています。

↑ドローンやGoProを使って撮影した天草の海を、発表資料として動画で紹介しました!

【ASⅢ】SSH生徒研究発表会レポート①

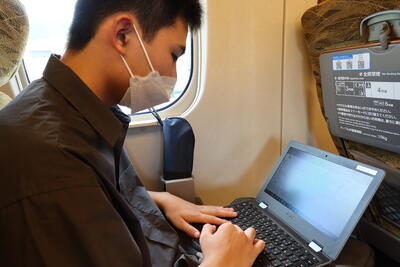

ASクラス3年生の3人が学校代表として、神戸国際展示場で実施される「SSH生徒研究発表会」に参加します。

本日は移動日で8時に本渡バスセンターを出発し、熊本駅から新幹線で神戸に向かいました。

新幹線内でも研究発表に活かせる文献がないか探す様子が見られ、代表生徒の参加にかける意気込みが感じられました。

宿舎についてからは、感染対策のためオンラインでの最終打合せを行いました。

さぁ、明日は本番です。どんな発表を見せてくれるのでしょうか?楽しみです!

【ASⅢ】サイエンスインターハイ@SOJO

2022年度 RENS 企画 第12回公開セミナー サイエンスインターハイ@SOJO

主催:崇城大学 ナノ領域研究教育推進委員会

7月31日(日)に課題研究発表会が行われ、本校はオンラインによるポスター発表に参加しました。

午前中はポスター発表を行い、午後は口頭発表と講演会を視聴しました。

3年生のASクラス全班が参加する課題研究発表会は今回が最後となりました。これまでの研究の成果を発表し、今後の研究論文作成につながる良い機会となりました。

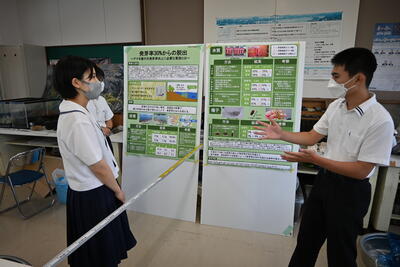

【ASⅢ】SSH生徒研究発表会に向けて

8月3,4日に行われるSSH生徒研究発表会での発表に向けて、学校代表の3人が練習をしていました。

今回の発表は感染対策を万全に取っており、ポスター見学者との距離が1.3m離れています。

今回の練習では、このことも考慮に入れて、「どうすれば相手に上手く伝わるか。」を協議しました。

【科学部】コドラート法を使ったサンゴ密度の解析

先日行った砂月海岸での調査で使用したコドラート法の解析作業が行われていました。

大型提示装置を活用し、サンゴの被覆面積を算出しようとしていました。

結果が楽しみです。

【科学部】サンゴ生態調査(砂月海岸3回目)

牛深の砂月海岸でのサンゴ調査も3回目となりました。

今回は調査場所を東海岸から西海岸に移して、サンゴの分布を調査しました。

調査では自作したコドラートを使用した方形区法 (コドラート 法)による 調査を行いました。

コドラートとは正方形の枠であり、枠内のサンゴの分布からサンゴの密度を調査しました。

コドラート法は陸上の植生調査に活用される方法ですが、サンゴ礁の調査にも応用されており、今回実施しました。

詳しい密度は数回調査を行ってみないとわかりませんが、密度は高いようでした。

今後の報告に御期待ください。

↑一番右の生徒が持っているのが、自作したコドラートです。

今回も調査後にゴミ拾いを行いました。

調査地点は人があまり来ない場所だったので、漂着ゴミが多く放置されていました。

少しは環境美化に貢献できたと思います。

【科学部】アマモ生態調査(楠浦2回目)

アマモの生態調査を行いました。

今の時期は水温が上昇してアマモが減少します。

今回の調査では、比較的深い部分にアマモが繁茂していることが観察できました。

水温の上昇が小さい深い部分で生き延びているようです。

アマモのしたたかな生存戦略を観察することができました。