新着情報

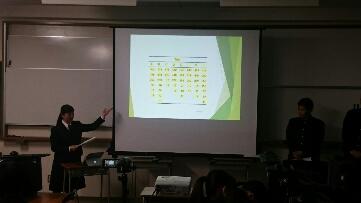

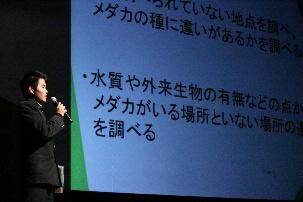

つくばScienceEdge2019リハーサル

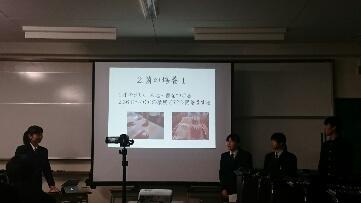

海水準変動班が、明日の代表口頭発表に向けたリハーサルを行っています。

写真のように、とても大きなホールであり、ステージと観客席が近いという構造になっています。

天草高校の発表は、3月23日(土)10:00頃に予定されています。

応援、よろしくお願いします!

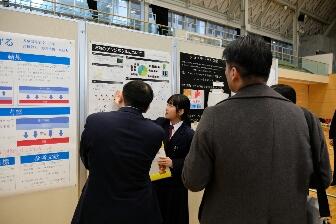

つくばScienceEdge2019スタート!

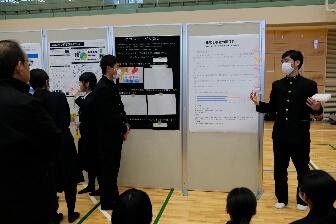

3月22日(金)、つくば国際会議場で行われている“つくばScienceEdge2019”に、本校科学部が参加しています。

本日は、VR班による夜間避難訓練に関する研究をポスター発表しました。

発表時間内にグッジョブシールをたくさん集めた班に賞が贈られます。

生徒理科研究発表会九州大会から約1ヶ月で改善を行い、来場者に楽しんでもらえる内容に仕上げています。

明日は、海水順班が代表8校による口頭発表を行います。

こちらも、事前にいただいた審査員のコメントを読んで、改善をディスカッションしました。

天草からの応援、よろしくお願いします。

つくばScienceEdge情報→ https://www.jtbbwt.com/ScienceEdge/

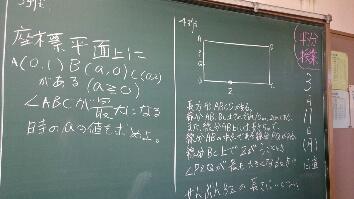

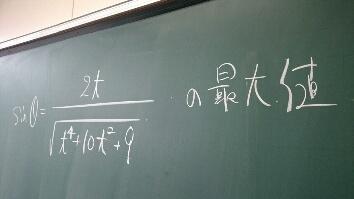

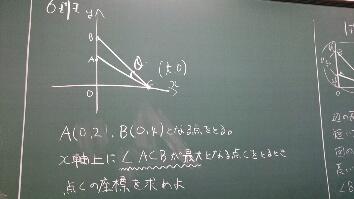

見込む角の最大値 (数科学探究Ⅰ)

3月18日(月)の数科学探究Ⅰです。

前回、ラグビーのコンバージョンキックを例に作成した問題を、実際に解きました。

正弦定理や余弦定理、相加相乗平均、微分法(数Ⅲ)等、解法は多岐にわたります。

実際に大学入試問題にも、同じ内容の問題が出ており、その問題とも比較しました。

今年度の数科学探究Ⅰは、本日で終了です。

2年AS及び理系のみなさん、日常にある問題を数学的に解決する力が見に付いたでしょうか。

来年度の数科学探究Ⅱにつながりますので、考え方などを深めておきましょう。

トマトの糖度測定中!(ASⅡ)

3月14日(木)のASⅡの様子です。

水耕栽培で育てたトマトの糖度を測定しています。

レモン汁をある一定量入れ、ストレスをかけて育てると糖度が変わることがわかったようです。

その他の班も、次のASⅢに向けて活発に活動していました。

SSH研究開発実施報告書(2年次)を公開しました。

SSH指定第1期2年次の研究開発実施報告書を公開しました。

今年度の研究成果が詰まった内容となっています。

過去の研究開発実施報告書も閲覧可能であり、問い合わせも可能です。

詳しくはこちらのページからご覧ください。

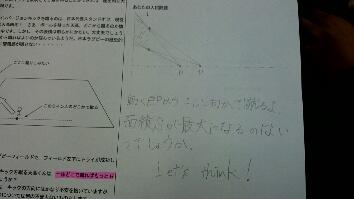

ラグビーを数学的に考察!(数科学探究Ⅰ)

3月11日(月)の数科学探究Ⅰです。

今回は、ラグビーを数学的に考察します。

場面は、9月に行われるワールドカップ準決勝の日本vsニュージーランド戦(仮想)。

日本がラストプレイで奇跡のトライ、この後行われるコンバージョンキックが入れば歴史的大逆転勝利!

さて、どこからキックを行えば成功しやすいのか?

この状況を数学の問題に変換しました。

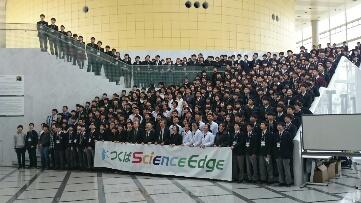

つくばScienceEdge口頭発表代表8校に選出されました!(科学部)

速報です。

3月22日と23日に、つくば国際会議場で行われる“つくばScienceEdge2019”の代表8校に選出されました。

この大会は、サイエンスアイデアコンテストとも呼ばれ、本校は国際学会という位置づけで参加しています。

倍率12.8倍という事前審査を突破し、科学部の海水準変動班が代表口頭発表を行います。

下の写真は、昨年度の様子です。

応援、よろしくお願いします!

つくばScienceEdge2019の情報 → https://www.jtbbwt.com/ScienceEdge/

平成30年度SSH研究成果発表会(第2年次)

2月27日(水)、天草市民センターにおいて、SSH研究成果発表会を開催しました。

この会は、天草高校SSH事業の成果を公表し、ASⅠとASⅡ、科学部の研究成果を地域に向けて発表することを目的として実施しています。

2月上旬の予選会を勝ち抜いた10班(ASⅠ5班、ASⅡ5班)と科学部1班が代表として、ステージ口頭発表を行いました。

また、昼食後の時間帯には、全ての54班がポスター発表を行いました。

科学技術振興機構の鈴木様はじめ、運営指導委員の皆様、小・中・高等学校の先生方、保護者の方々、地域の皆様、本校の研究成果はいかがだったでしょうか。

次年度へ向けた様々な意見をもとに、更なる事業実施を行います。

本日は、ありがとうございました。

天草市役所HPでも紹介 → https://www.city.amakusa.kumamoto.jp/kiji0034327/index.html

第4回SSH運営指導委員会

2月27日(水)、天草市民センター第1会議室で、第4回SSH運営指導委員会が行われました。

科学技術振興機構の鈴木主任調査員をはじめ、8名の運営指導委員の皆様と管理機関である熊本県教育委員会の方々を交え、次年度に向けた改善案が話し合われました。

研究成果発表会午前の部を踏まえながら、実験データの扱い方や検証の仕方、評価の在り方等について、助言をいただきました。

具体的には「天草の人口ピラミッドの未来予測が何を根拠としているかを生徒が知ることで、データの見方やそれに伴う政策の意味などがわかるのではないか」といったものがありました。

天草高校SSHも次年度で3年目を迎えます。

生徒がより成長できる事業としていきたいと思います。

参加していただいた皆様、ありがとうございました。

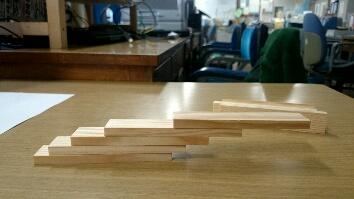

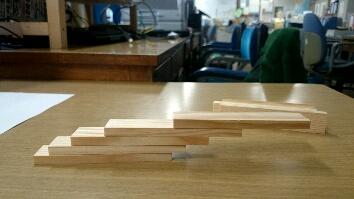

積み木の実験を数学的に考える(数科学探究Ⅰ)

2月25日(月)の数科学探究Ⅰの様子です。

同じ重さの積み木を、重ねてずらします。

その積み木一枚分ずらすのに、最小何枚の積み木が必要でしょうか?

また、実験するだけでなく、結果を数学的に考察することに取り組みました。

正解は2年理系のみなさん、考察は物理選択者に聞いてみてください。

保護者と職員のSSH意識調査アンケート集計結果を公表しました。

1月末に御協力いただいた意識調査アンケートの結果を公表します。

この調査結果をもとに分析し、天草高校SSH事業の改善を図ります。

御協力ありがとうございました。

【保護者】H30.天草高校保護者のSSH意識調査アンケート結果.pdf

【職 員】H30.天草高校職員のSSH意識調査アンケート結果.pdf

過去の調査結果はこちら → https://sh.higo.ed.jp/amakusa/SSH/SSH評価の見える化

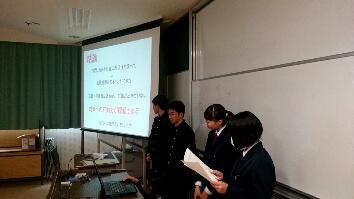

2/27(水)に向けての最終準備 (ASⅡ)

ASⅡの様子です。

2/27(水)に、天草市民センターで行われる研究成果発表会に向けて、最終準備を行っています。

データをまとめたり、プレゼンテーションの伝え方を考えたりしながら取り組んでいました。

地域のみなさんも、ぜひご来場ください。

天草高校初!熊本県生徒地歴・公民科研究発表大会に参加しました!

2月16日(土)、熊本大学グローバル教育カレッジ棟で行われた第9回熊本県生徒地歴・公民科研究発表大会に参加しました。

この大会は、地歴・公民科の学習を踏まえ生まれた課題を解決する能力や、創造的な学習態度、表現力、コミュニケーション能力を育てるといった目的で、毎年開催されています。

本校からは、ASⅠの国際ボランティア研究班が出場しました。

全校生徒やジャパンハートの御協力を経て、ミャンマーの養護施設へ洋服の寄付を行った経緯や過程を伝えました。

また、このボランティアに協力頂いた方々の変容もグラフ化し、伝えました。

結果は「特別賞」を受賞することができました。

この大会には、本校定時制も参加しており「優秀賞」を獲得しました。あわせてお知らせします。

※関連記事が、熊本日日新聞2019年2月23日(土)14面「若者のページHi! 研究発表 グランプリは高森高」 に掲載されました。

SSH通信No.18を発行しました。

ASⅡ プレゼンテーション分野別予選会

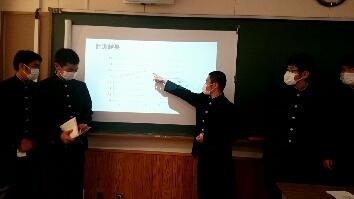

2月7日(木)に、ASⅡプレゼンテーション分野別予選会が開催され、2年ASクラス全員が発表を行いました。

1年間の研究成果を口頭形式で発表し、2月27日(水)に天草市民センターで行われるSSH研究成果発表会の代表口頭発表班を決定します。

ASⅠで学んだ探究のサイクルを活かし、様々な外部発表の機会を経てステップアップした様子が随所にうかがえました。

ASⅠ プレゼンテーション分野別予選会

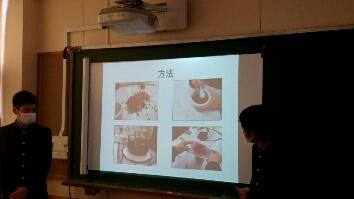

2月6日(水)、ASⅠのプレゼンテーション分野別予選会が開催され、1年生全員が発表を行いました。

この分野別予選会では、1年間の研究成果を口頭形式で発表し、互いの相互評価まで行います。

分野別に得点が高かった班は、2月27日(水)に天草市民センターで行われるSSH研究成果発表会の代表口頭発表を務めます。

12月のプレゼンテーション講演会の内容を活かし、自分たちの研究を伝えようと、様々な工夫が見られた会となりました。

熊大遺伝子抽出実験実習 (SSH)

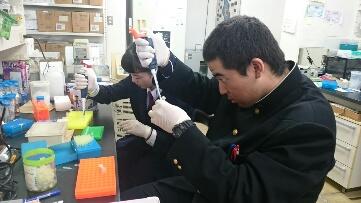

2月4日(月)、熊本大学発生医学研究室で遺伝子抽出に関する実習を受けました。

今回の最終目標は、天草のメダカのDNA解析を行うことです。

PCR ➡ バッファー置換による精製 ➡ 制限酵素処理 ➡ 電気泳動 ➡ データ解析

以上のような行程を一つずつ教えて頂きながら、進めていきました。

最終的に、予測していた一定の結果を得ることができました。

畠山先生はじめ、熊本大学発生医学研究室のみなさん、お世話になりました。

生徒理科研究発表会九州大会結果 (科学部)

2月3日(日)、昨日に引き続き佐賀県で行われている生徒理科研究発表会九州大会に参加しました。

今日は、海水準変動班が4分間の質疑を受けました。

結果は、海水準変動班、VR非難訓練班ともに、優良賞を頂きました。

2日間、他校の大学レベルに近い研究発表に、とても刺激を受けた大会となりました。

たくさんの応援、ありがとうございました。

生徒理科研究発表会九州大会 (科学部)

2月2日(土)に、佐賀県で行われた生徒理科研究発表会九州大会に出場しました。

10月の熊本県予選を突破した2つの研究発表を行います。

海水準変動班は、ポスター発表。

VR非難訓練班は、口頭発表を行いました。

明日もこの大会は行われます。

応援、よろしくお願いします!

SSHマレーシア海外研修 (解団式)

2月1日(金)予定通りの13時に、マレーシア海外研修団が天草高校へ到着しました。

4泊6日の充実した研修の報告を受けました。

良き学びの機会となったことと、今後の研究活動や学校生活に活かすことなど、力強い言葉を話してくれました。

時差は1時間ですが、過密日程の疲れもありますので、今日はゆっくり休んでください。