新着情報

【ASⅢ】年間計画の確認

ASⅢの研究活動が進んでいます。

本日は、年間計画表を見ながら、発表会や評価の日時を確認しました。

その後、各班で発表会までの残り日数を踏まえて計画を再確認していました。

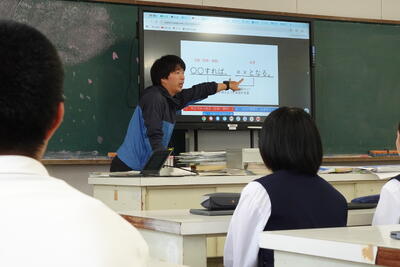

【ASⅡ】仮説を立てよう!

ASⅡの研究活動が進んでいます。

本日は、冒頭に仮説の設定について確認しました。

仮説の設定については、昨年度の「ASⅠ」のスキルアップ講座でも学習していますが、復習を行いました。

各班、班のメンバーや担当の先生方と議論を重ねていました。

早くも実験準備に取りかかる班もあり、活発な研究活動が行われています。

【ASⅡ・Ⅲ】毎週木曜はASの日!

今週もやってきました、お待ちかねのAS(天草サイエンス)の授業!本日、2年生が授業開始後すぐに実施したのは、今年度初めての仮評価。A3(郷土貢献を踏まえた研究課題と仮説の設定), B1(情報収集の計画を立てる)という、研究がまだほとんど進んでいない班にはなかなか手ごわい内容だったようです。ただし、「評価という名前がついてはいますが、仮評価で重要なのは結果そのものよりも、本評価を見据えて自分たちがこれから何をしていく必要があるのか確認し、班のメンバーや担当の先生としっかり話し合うこと。ASⅡでは今年度9つの研究班が研究を行っていますが、それぞれの班で今後の研究の方向性について活発にディスカッションが行われていました。

ところ変わって3年生、お隣のパソコン室を起点として、それぞれ研究活動を進めています。昨年度は週に2時間あったASの授業も、3年生となった今は半分の1時間。なかなかまとまった研究時間を確保するのは難しい状況で、班で協力して計画的、かつ効率的に動いていくことが求められます。7月には3年ASクラスの集大成となる市民センターでのARP探究成果発表会、2学期には、これまでの研究成果を論文にまとめていくことも求められます(なんと5,000字以上!)。勉強と部活動とそして研究活動の両立。大変な面もあるかと思いますが、せっかくやるなら楽しんでいきましょう。みなさんにとってこの1年が充実したものになりますように!

<2年生>

<3年生>

Today in ASⅡ, the 2nd year students had their first provisional evaluation of the school year, with A3 (Establish research questions and hypotheses based on local contributions), B1 (Develop a plan for information gathering), which was quite tough for many groups. In fact, what is important in this provisional evaluation is not the result itself, but rather to confirm what they need to do in the future with a view to the main evaluation, and to discuss it thoroughly with the members of the group and the teacher in charge. Each group had a lively discussion about the future direction of their research.

Third-year students, meanwhile, are conducting their own research activities in the computer room next door. Last year, they had two hours of AS classes per week, but now that they are third-year students, they only have half the amount of time they used to have. In July, they will present the results of their research to the public, and they will be required to compile the results of their research into a paper (in over 5,000 words!). They are expected to balance their studies, club activities, and research activities. We are sure it will be a challenge for them to balance their studies, club activities, and research activities. It would be quite challenging, but we are sure they can still enjoy themselves! We hope this year will be a fulfilling one for all of you!

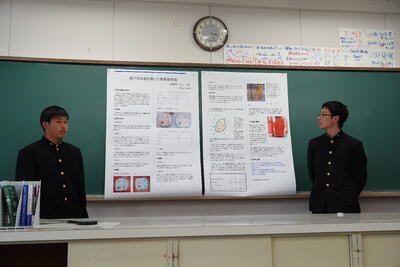

【ASⅢ】SSH生徒研究発表会代表選考会を実施しました

8月に行われるSSH生徒研究発表会(in神戸)の選考会が行われました。

今年度は2班立候補し、質疑応答を含めた10分以内での発表を行ってもらいました。どちらの班もこれまでの研究成果をわかりやすく説明してくれました。

まだ、どちらの班か選ばれたのか発表はされていませんが、選ばれた班は夏までにまた研究を深め代表として頑張って欲しいと思います。

【科学部】スフェノセラムスの壁調査

科学部化石班が本年度初回の調査を実施しました。

今回の調査から新入部員の1年生も加わり、計5名で調査しました。

調査では新たにコドラートを活用するなど、新手法での調査を試みました。

さて成果の程は、どうだったのでしょうか?

化石班は5/30,31に市民会館シアーズホーム夢ホールで行われる県高校総合文化祭で研究発表します。

御都合がよろしければ、是非お越し下さい。

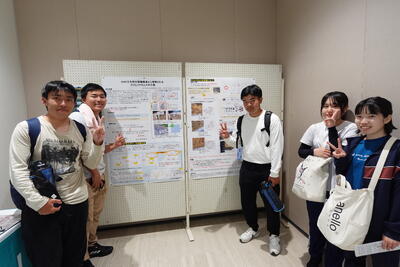

<番外編>

帰りに立ち寄った「御所浦恐竜の島博物館」で、先輩たちの研究ポスターを発見しました。

このポスターは、昨年8月実施の「SSH生徒研究発表会」にてポスター賞を受賞した際に掲示をお願いしたものです。

半年以上掲示していただき、有り難うございます。

さらにより良いポスターとなるように、研究を頑張ります。