新着情報

【ASⅠ】研究スキル評価と課題研究

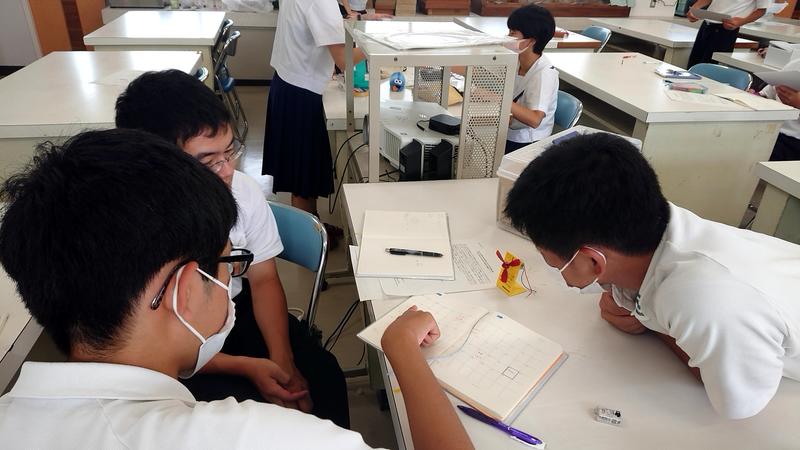

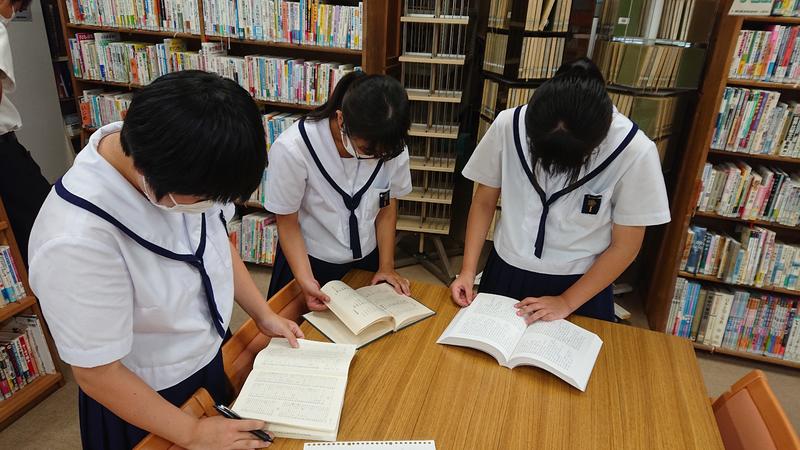

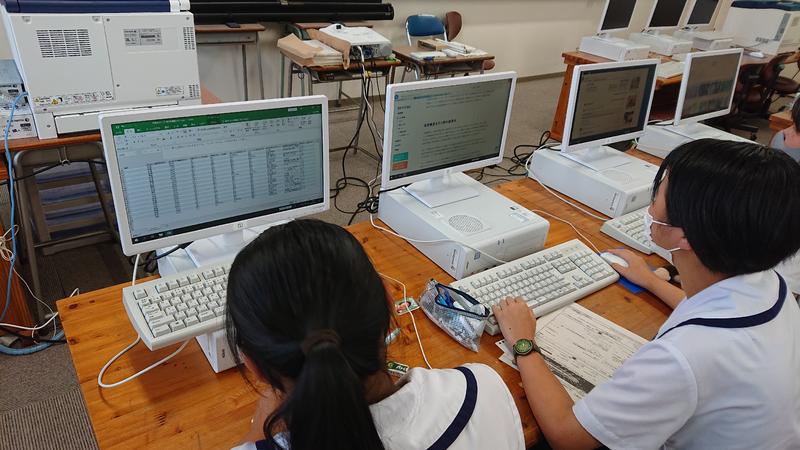

9月15日(火)のASIでは、課題研究の計画力に関する面談とそれぞれの課題研究を行いました。

面談では、各班の担当者と課題研究の進捗状況について段階式に到達度をはかる面談を行い、これから研究を進める上での必要な準備や計画について確認を行いました。

その後は、10月20日(火)に行われる中間報告会に向けて、それぞれの研究活動を行いました。

天草の方言について、参考文献を調べています。

海水浴場の砂に含まれるプラスチックを調べてる様子です。

アンケート結果の集計を行い、味覚など官能検査について調べています。

今日の面談での学びを活かして、中間報告会に向けて研究を進めてほしいと思います。

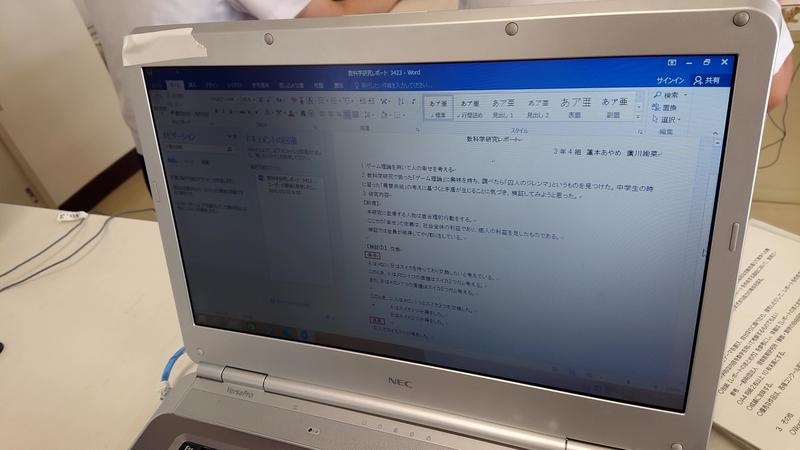

【数科学探究Ⅱ】数学課題研究⑤「ナッシュ均衡」

9月15日(火)の数科学探究Ⅱです。

みなさんは、囚人のジレンマという問題を知っていますか?

2人が囚人となったとして、罪を自白するか黙秘するかの組み合わせにより、罪の重さが異なるという設定をします。

このとき、2人が最適になるにはどうしたらよいかをゲーム理論により考察します。

このような考え方を、ナッシュ均衡といいます。

経済学などに、応用されているものです。

この問題に、取り組む班がありました。

【ASⅠ】グループリーダー集会の様子

9月15日(火)の昼休みに、ASⅠのグループリーダー集会が行われました。

今回は、10月20日に行われるポスター中間発表会の確認や、課題研究の進め方に関する確認がありました。

これをうけ、リーダーが中心となり、午後からのASⅠが始まります。

【数科学探究Ⅱ】数学課題研究④「積み木をどこまでずらせるか?」

9月8日(火)の数科学探究Ⅱです。

今回も、数学の課題研究を行っています。

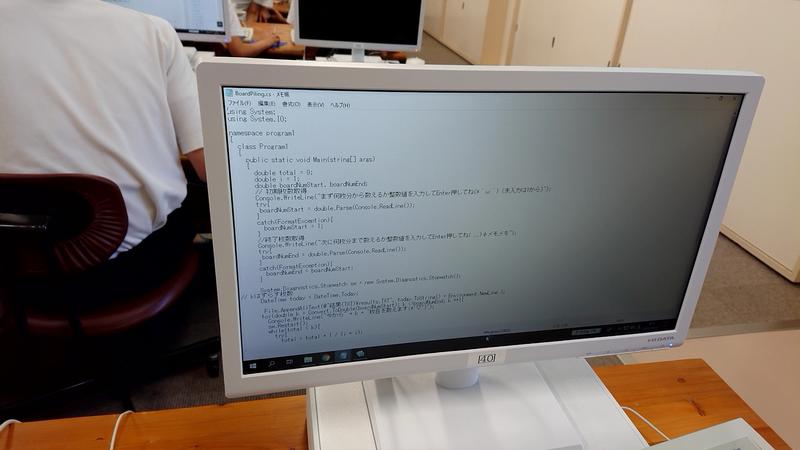

ある班が、C言語でプログラムを組み、同じ大きさの積み木をずらしながら重ねると、何枚で1枚分ずらせるか計算していました。

このプログラムでは、5枚分ずらす計算をするのに、7時間ほどかかったそうです。

各班で、試行錯誤しながら、研究が進んでいます。

【ASⅡ】研究活動中

9月3日(木)のASⅡです。

久しぶりの活動となりましたが、各班の研究計画に沿って、実験やアンケート調査の集計などを行っていました。

徐々に活動が本格化してきているようです。