校長室からの風(メッセージ)

学級もチームです ~ サッカークラスマッチ

学級もチームです

~ サッカーのクラスマッチ ~

昨年度まで、3学期は短いうえに行事が多く(修学旅行、高校入試、卒業式等)、クラスマッチを実施していませんでした。しかし、今年度は本校が入試を実施しなかったこともあり、少し余裕ができ、初めて3学期のクラスマッチを3月16日(木)に行いました。

種目は男女とも6人制ミニサッカーです。サッカーは、ゴールキーパーを除いて、自由に動かせる手を使わず、足でボールをコントロールしなければならない面白いスポーツです。さすがにサッカー部員は、ボールが足にくっついているかの如く自在に操りますが、一般の生徒はボールコントロールに苦労します。特に女子生徒はボールを制御できず悪戦苦闘する姿がしばしば見られ、微笑まししい限りです。

サッカーの醍醐味はシュートを決めることでしょう。しかし、ゴールを決めた人だけがヒーロー、ヒロインではありません。パスをつないだ人、守備に徹した人、身を挺してゴールを守ったキーパーなどチーム全員が役割を果たすことで勝利につながります。サッカーのクラスマッチを通して、生徒諸君は改めてチームワークの大切さを体得したことと思います。

今回のサッカーに限らず、クラスマッチにおいては、たとえミスした人がいても笑顔で励まし、支えあう姿がとても爽やかです。クラスマッチではミスや失敗はなく、すべて場を和ませる珍プレーだと云えると思います。

学級も一つのチームです。自分とは異なる性格や様々な個性を持った人がいるからこそ学級は面白いのです。そして、お互いのミスや失敗、誤解などをクラスマッチの時のように笑って許しあえる雰囲気を醸成していってほしいと願います。本校はクラス替えがなく、3年間同一クラスです。世界中に無数の高校生がいる中、同じクラスになったという奇跡に近い偶然を大切にしてほしいと思います。そして、ひとりがみんなを、みんながひとりを大切にするクラスであってほしいと期待します。

英語の公開授業

英語の公開授業

「国際会議において有能な議長とはどういう者か。それは、インド人を黙らせ、日本人をしゃべらせる議長である。」というジョークがあるそうです。国際会議に出席した経験がない私には真偽のほどはわかりませんが、日本人が自ら意見を述べたがらない特性を示す卓抜なジョークだと思います。社会が急速にグローバル化する中で、異国人とのコミュニケーション能力は益々重要になってきています。しかし、なぜ日本人は積極的にコミュニケーションができないのか? その最大の要因はやはり語学力にあると云われます。国際会議のみならず、異国人との交流には世界共通語となっている英語が必要です。ところが、一般の日本人の英語力は実践的ではなく、日常会話も難しい状況です。

しかし、近年、学校の英語教育は変化してきています。旧来の文法重視の「読み書き」学習から、「読む、書く、聴く、話す」の4領域のバランスを大切にして、コミュニケーション能力を養う学習にシフトしてきています。また、2020年から完全実施される新学習指導要領では、小学校5・6年で「英語科」の導入が決まり、現在実施されている外国語活動が小学校3・4年へと移ります。

小学校の「英語科」設置だけが注目されていますが、大事なことは、小学校、中学校、そして高等学校でどの程度まで英語力を伸ばしていくかだと思います。3月6日(月)の6時限目に、多良木高校1年2組において中村教諭による英語の公開授業を行いました。今年度、英語科は授業改革に取り組んでおり、中村教諭はタブレットを操作してスクリーンに文字や写真等を効果的に表示して、生徒を引き付けると共に、生徒同士でペアになって学習活動をさせるなど生徒の主体的な学習活動を導きました。

公開授業には、多良木中学校の英語の先生2人をはじめ多良木町教育委員会からも数多く参観に来ていただき、授業後の意見交換会も意義あるものとなりました。次年度からは、多良木町の三つの小学校の先生方も入り、小・中・高が連携して公開授業を行うことになりそうです。多良木高校生が、将来は国際会議で自分の考えを堂々と述べることができることを目標にしています。

英語の公開授業(1年2組)

卒業式

「さて、昨年四月に熊本地震が発生し、県内各地に未曽有の被害をもたらしました。私たちは普通に日常生活ができる有難さをかみしめると共に、助け合うことの大切さを知りました。自然は私たちの生活に豊かな恵みを与えてくれる一方、時に猛威を振ることがあります。これからも自然と共存していかなければならない私たちは自然災害を避けることはできません。しかし、災害が起きたとしても、皆さんはもう弱者ではありません。いつどこで、何があっても自らの命を守り抜くと共に、子どもやお年寄り、障がいのある方を助けてください。そして地域社会の復旧、復興の担い手となることを期待します。

熊本地震関連の報道の中で特に印象に残ったものがあります。それは、熊本市内の多くの小学校が避難場所となり、避難生活を送る人々に対して、熊本市のFMラジオ放送局「シティエフエム」がリクエスト曲を募ったところ、最もリクエストの多かった歌は小学校の校歌だったそうです。各校区の被災者の方たちは母校の校歌を聴くことで、傷ついた心を癒し、少しずつ元気を取り戻していったと云われます。学校は地域の拠り所であり、それぞれの人生の原点でもあることを思わせるエピソードだと思います。

本校の校歌は昭和3年につくられ、歳月を超え、世代をつないで歌い継がれてきました。皆さんも、学校行事で、または部活動で繰り返し歌ってきました。校歌は多良木高校の精神と言えます。今日、卒業生一同の三年間の思いの籠った校歌斉唱を期待しています。」

答辞を読む卒業生代表の鶴本君

卒業生へ ~ 2年後、多良木高校で待っています

卒業生の皆さんへ ~ 2年後、多良木高校で待っています

皆さんはこの三年間で心身ともに目を見張るほど成長しました。入学した頃の少年少女の面影はなく、今や大人になろうとしています。皆さんの入学と共に多良木に赴任してきた私にとって、高等学校の教育課程を皆さんが修了し、晴れて卒業の日に立ち会えることはこのうえない喜びです。若人の旅立ちに関わることができるのは教師の本懐です。

高校時代、校則や決まり事、あるいは私たち教職員の指導を壁のように感じ、不満や窮屈さを感じたかもしれません。しかし、卒業してしばらく時間が経つと、その壁が皆さんを守っていたことに気付いてくれると思います。これからは、自分の中で「これだけは許せない」というものを持ち、自らを律してください。

この先、失敗することも多いでしょう。けれども、失敗しないと学べない事があるのです。失敗してもいい、ただし、失敗を隠してはいけません。

さて、皆さんは十八歳で選挙権を得ましたが、成人は二年後です。その時、各市町村で成人式が挙行されます。そのような公の式典ではありませんが、多良木高校でも成人の集いを催し、喜びを皆さんと分かち合いたいと思います。

平成三十一年一月四日(金)の午後、母校に集まってください。二年後の再会を楽しみにしています。

3月1日(水)第69回卒業証書授与式

ダンス、ダンス、ダンス ~県高校ダンス発表会

ダンス、ダンス、ダンス

~ 県高等学校ダンス発表会 ~

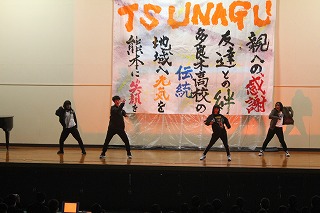

他者とコミュニケーションをとる時は、言葉が絶対的なものだと私たちは思っています。ところが、実際には言語(言葉)よりも非言語によるコミュニケーションの比重が大きいと言われます。非言語コミュニケーション(Non verbal Communication)とは表情、しぐさ、行動、装いなどですが、確かにそう云われると日常生活で思い当たることがあります。「目は口ほどに物を言う」ということわざもありますね。そして、改めて非言語コミュニケーションの素晴らしさを実感したのが、2月11日(土)の熊本県高等学校ダンス発表会でした。

67回を数える伝統のダンス発表会は、今年は熊本県立劇場演劇ホールという最高の舞台環境で開催されました。参加17校の一つとして多良木高校も出場、しかも最多の40人で臨みました。高等学校体育連盟ダンス専門委員でもある体育の境先生の熱意によって出場が実現しました。

多良木高校チームのテーマは「仲間 ~ 仲間との思い出、つながり、一体感」です。限られた時間での練習しかできず、県劇のステージという檜舞台で40人という大人数の息が合うのか心配しながら観客席から見つめていましたが、生徒たちは伸び伸びと、まるで学校の体育の授業中かのように自然な動きを披露し、持っている力を十分に出し切ったパフォーマンスでした。

また、他の高校チームもそれぞれの特色を発揮し、観客を魅了しました。最優秀賞の熊本北高校の洗練された表現力、優秀賞の専大玉名高校の華やかさ、鹿本高校の強いメッセージ性には目を見張りました。入賞こそ逃しましたが、八代清流高校の男子3人による楽しさ全開のダンスには会場から大歓声が上がりました。

振付け、衣装、音楽など全てを話し合い、試行錯誤して創っていくダンスには、高校生の瑞々しい感性としなやかな全身の動き、そして多彩な表情などが凝縮されています。そこに言語(言葉)はありませんが、何よりも雄弁に若者の可能性の豊かさを物語っており、観ていて溜息が出るほどでした。

写真は「エンジョイ多良木ディ」(2月4日)での2年生有志のダンス

多高生の青春物語 ~ エンジョイ多良木デイ

多高生の青春物語

~ エンジョイ多良木デイ ~

「うーん、この生徒にはこんな面があったのか」と、ステージで歌や演技など次々とパフォーマンスを繰り広げる生徒たちを目の当たりにして、何度もうならされました。生徒の学習及び文化部の活動の成果発表の場として2月4日(土)に行事「エンジョイ多良木デイ」を開催しました。3年生を送る予餞会も兼ねました。ステージ発表も展示もすべて第1体育館で行い、昼食は保護者のご協力を得て、全員でカレーを教室でいただきました。館内はストーブが必要な寒さでしたが、プログラムが進むにつれ、生徒たちの熱気が充満しました。

開会宣言を兼ねた書道部のパフォーマンスから始まり、音楽選択者による計12曲の歌が披露されました。クラスで、グループで、デユェットで、そしてソロと変化に富み、いずれも生徒たちは生き生きと歌をとおし自分を表現していました。1年生の男女のデユェット歌唱は笑顔があふれ、歌う楽しさが聴く者に伝わり、最も歓声があがりました。また、ボランティア部の労作である全校生徒及び職員による手話による合唱ビデオ、保健委員会のリラクゼーションビデオ、2学年のインターンシップ(職業体験)発表、茶道部のお点前実演と多彩なプログラムが続き、観覧していて時間が短く感じられました。

その後の有志発表では、バンド、漫才、ダンスがあり、それぞれ生徒の個性が輝いていました。そして、午後の2年1組の劇は観る者を抱腹絶倒させるもので、ストーリーはよくわからないのですが、場面ごとの面白さで勝負というものでした。この劇のためにセミナーハウスで合宿して準備したというクラスの気迫が込められていました。

圧巻はフィナーレの全校合唱です。東日本大震災を背景に生まれた「群青」、友へ感謝の気持ちを伝える「マジありがとう」、そして「校歌」です。卒業を控えた3年生は感極まっている様子でした。全校生200人の歌声が胸にずしりと響き、歌の力に感嘆しました。多高生の明るさ、純粋さなど青春の輝きを眩しく感じた一日でした。

フィナーレの全校合唱

校門前での町長選挙候補者の演説

校門前での町長選挙候補者の演説

~ 多良木高校型主権者教育 ~

多良木町町長選挙が1月31日(火)に告示され、現職と新人の二人が立候補され、2月5日(日)投票日まで選挙戦が始まりました。4年に一度の地元の首長を選ぶ大事な選挙です。この機会を生かし、18歳選挙権を有している3年生に町長選挙との接点を持たせ、主権者意識を高めたいと考えました。そこで、両陣営に主権者教育の趣旨を説明し協力をお願いしたところ、快諾いただき、告示日の午後、多良木高校校門前において、両候補者による演説が行われることとなりました。

多良木高校3年生64人のうち多良木町町長選挙有権者は20人です。しかし、町長選挙候補者の生の演説を聴く機会は恐らく初めてであり、これから地域の担い手として成長していく3年生には貴重な体験となります。

当日は卒業考査最終日で、3年生は午前で放課となり、校門付近に希望する生徒およそ40人が集まりました。校門と町道を隔てたスーパーの駐車場から新人、現職の候補者がそれぞれ15分間、「若い世代への期待」や「2年後に閉校する多良木高校施設の利活用」等について生徒たちに熱く訴えられました。演説を聴く生徒たちの表情は真剣で、聴き終えて「貴重な機会となった。」「もっと具体的な政策を聴きたい」などの感想を述べていました。

近年、若い世代の投票率の低下が問題となっています。「政治には関心がない」、「どうせ自分が一票入れたところで変わらない」等、関心の低さや主体性のなさが指摘されています。日頃から、私は、生徒たちに「未来を変えるかもしれない力を君たちは持っている」と語っています。そして、先ず身近な問題から関心を持つこと、さらに自分が生まれ育った故郷にどうあってほしいのか思いを選挙であらわしてほしいと願っています。

学校で学んだことをいかに社会とのかかわりにつなげていくかが大切です。そのためには、今回のような実際の選挙と関わる場を設けることは学校の役目だと思います。地域の方々と一緒になって若い主権者を育てていきます。多良木町町長選挙において多くの「青き一票」が投じられることを期待します。

多良木高校校門で町長選挙候補者の演説を聴く3年生

明るい海辺の駅伝大会

明るい海辺の駅伝大会

~ 熊本県高等学校城南地区新人駅伝大会(天草大会) ~

天草に春を呼ぶ高校城南駅伝大会が1月28日(土)に開催され、多良木高校も男女ともに出場しました。会場は、本渡運動公園陸上競技場をスタート・ゴールとし、海沿いに大矢崎、茂木根、そして男子は佐伊津漁港方面まで走って折り返すコースで、女子5区間12㎞、男子6区間20㎞で競います。大会直前まで厳しい寒さが続き、インフルエンザも流行し、前日に天草市に着いた各校の選手の中に発熱する生徒が続出しました。多良木高校も、女子の1年生の選手がインフルエンザの症状を呈し、急きょ保護者に迎えに来てもらうというハプニングがありました。

しかし、大会当日は雲一つない青空が広がり、気温も上昇し日中は15度を超える温かさに恵まれました。多良木高校は、陸上部の生徒を中心に、サッカー、バレーボール、ソフトテニス、野球の応援選手を加えての「オール多良木」のメンバーで臨み、インフルエンザで欠場した女子選手の分もチームワークで補いました。男子は26チーム中6位(入賞)、女子は18チーム中9位といずれも力強い走りで襷をつないでくれました。

コース途中に険しい坂があり、この区間を走る生徒の負担は大きく、苦しい表情を見せながら、歯を食いしばって走ります。次の走者に襷を渡し終えた後、倒れこんでしばらくは起き上がれない選手たちの姿には胸を打たれます。

懸命に走る選手を応援しながら、車で各中継地点を巡りましたが、海の輝きをはじめ明るい風光にすっかり魅了されました。特に、男子第1と第5中継所の茂木根(本渡)海水浴場の眺望は素晴らしく、しばし、生徒たちと共に「藍より青い」と形容される天草の広々とした海を眺めて過ごしました。キリスト教を中心に豊かな南蛮文化はこの海から入ってきて、天草の独特の歴史と風土を創ったのだと感慨に浸りながら、水平線を見つめました。

天草の眩しい海辺を走ったことは選手たちの記憶に鮮やかに刻まれ、青春の思い出を彩ることになるでしょう。

修学旅行団の解団式の言葉

修学旅行団の解団式の言葉

「皆さん、たくさんのお土産とそれ以上の数多くの思い出と共に故郷に帰ってきました。四泊五日の行程を無事に終え、全員元気に帰ってくることができたことを皆さんと共に喜びたいと思います。

振り返ると、様々な景色や旅の場面が思い浮かびますが、特に私の印象に残っていることを二つ挙げます。一つは、出発日の1月16日(月)の朝、6時の学校集合に一人の遅刻もなかったことです。まだ暗く、冷え込みの厳しい朝でしたが、全員が見事に集合したことはとても頼もしく思いました。修学旅行に行きたいという生徒の皆さんの意欲と、旅行に行かせたいという保護者の方々の思いが合わさって全員集合が実現したと思います。

もう一つは、旅行4日目の1月19日(木)の班別の東京自由研修において、19時50分のホテル到着時間までに全ての班が笑顔で帰ってきたことです。列車に乗り間違える、駅の出口に迷う、あるいは路上のキャッチセールスに付きまとわれるなど、小さなトラブルに次々と遭遇したことでしょう。しかし、各班のチームワークを発揮して解決し、大きなトラブルに発展することを防ぎ、限られた時間の中で観光を楽しむことができたのです。皆さんたちのしなやかな行動力を心強く思いました。

皆さん一人ひとりが旅行を楽しみながら、さり気なく友達を気遣い、団体行動に協力した結果、体調を崩す人もなく充実した修学旅行になったと思います。名前だけの団長でしたが、皆さんと一緒に旅行ができ、私も満ち足りた思いに包まれています。

結びになりますが、修学旅行の主人公である皆さんに寄り添い支えていただき、安全かつ円滑に導いてくださった旅行のプロであるツアーコンダクターの石井さんに厚く御礼を申し上げます。誠にありがとうございます。

それでは皆さん、家族の待つ自宅へ、感謝の気持ちを持って笑顔で帰りましょう。」

浅草寺境内にて(東京台東区)

福島への修学旅行出発

福島への修学旅行出発

1月16日(月)から2年生67人と修学旅行に行きます。多良木高校の修学旅行は2年前から福島と東京を巡るコースと決めています。多良木高校にとって最後の修学旅行になる来年も福島を訪ねます。どうして福島県を訪れるのでしょうか。スキーは長野県でもできます。しかし、東日本大震災そして福島第一原子力発電所事故という未曽有の困難に見舞われた福島県の今の様子を直接見て、現状を知ることは未来を担う高校生にとって大きな意義があると考えるからです。福島の今、そして未来を見るための修学旅行です。

昨年4月、熊本県でも大きな地震が発生し、日常のあたり前の生活ができることがいかに幸せであるかを実感しました。東日本大震災発生からやがて6年となり、震災に関する報道に接することも少なくなりました。福島県の人々は、地震、津波に加え、福島第一原子力発電所事故と三重苦に襲われました。沿岸部の双葉町、大熊町、浪江町、富岡町などは未だに放射線量が高く、帰還困難区域となっている所があります。一方、福島県内の多くの地域では復旧・復興が進み、放射線量も九州と変わらず、健やかな日常生活が行われています。しかしながら、風評被害で農林水産業や観光面で苦しんでいると言われます。

実際に福島県を訪れ、正しく理解し、若い感性でもって共感してほしいと願います。福島県は、全国の都道府県で三番目に面積が広く、沿岸部から内陸、そして山間部と多様で豊かな風土があります。先ずは初日、「浜通り」と言われる沿岸部の拠点のいわき市を訪問し、水族館「アクアマリンふくしま」で環境学習を行います。そして「中通り」の県中央部へ移動し、岩瀬郡天栄村の羽鳥湖スキー場で2日間スキーを楽しむ予定です。

昨年秋、「群青」という合唱曲を全校生徒で歌いました。福島県南相馬市立の小高中学校で2013年に生まれた歌で、福島第一原発事故によって多くの生徒及びその家族が全国に離散するという悲しい出来事を背景につくられました。今思えば、「群青」を全校合唱したことは、修学旅行の何よりの事前学習となったのではないでしょうか。「群青」の旋律、そして歌詞を思い出しながら、私たちは福島へ旅立ちます。

グランディ羽鳥湖スキーリゾート(福島県岩瀬郡天栄村)

登録機関

管理責任者

校長 粟谷 雅之

運用担当者

本田 朋丈

有薗 真澄