カテゴリ:理数・サイエンス情報科

先進建設・防災・減災技術フェアin熊本2025に参加

先進建設・防災・減災技術フェアin熊本2025が11/19(水)及び11/20(木)にグランメッセ熊本において開催されました。本校サイエンス情報科2年生は、11/19(水)に参加し、企業や公的機関等が最新の災害復旧や防災関連の技術、製品、サービスの紹介を行っておりました。生徒たちが各々を見学することで防災・減災に関する見識が広がったようです。

また、10/29(水)の午後に本校で行われた地学実習(出前講座)でお世話になった熊本地方気象台様のご講演を再び聴くことができ、充実した時間を過ごすことができました。

【サイエンス情報科】1年化学実習

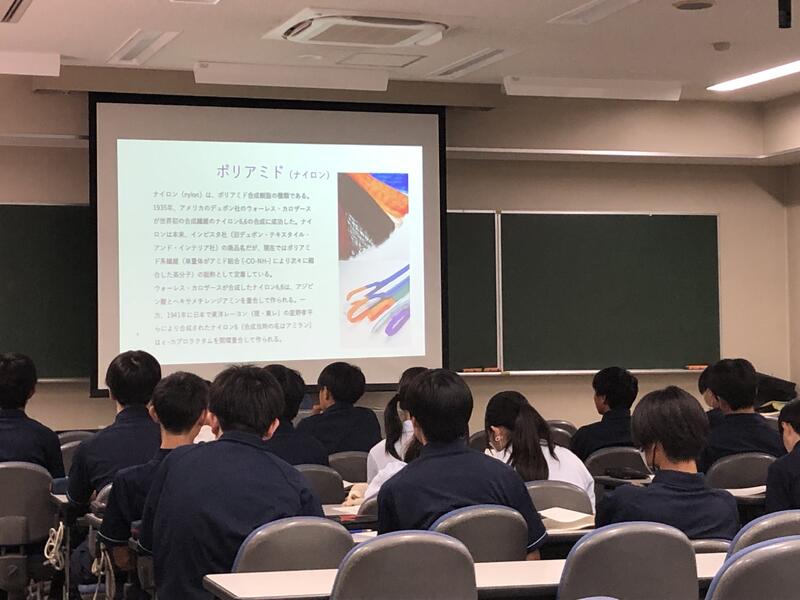

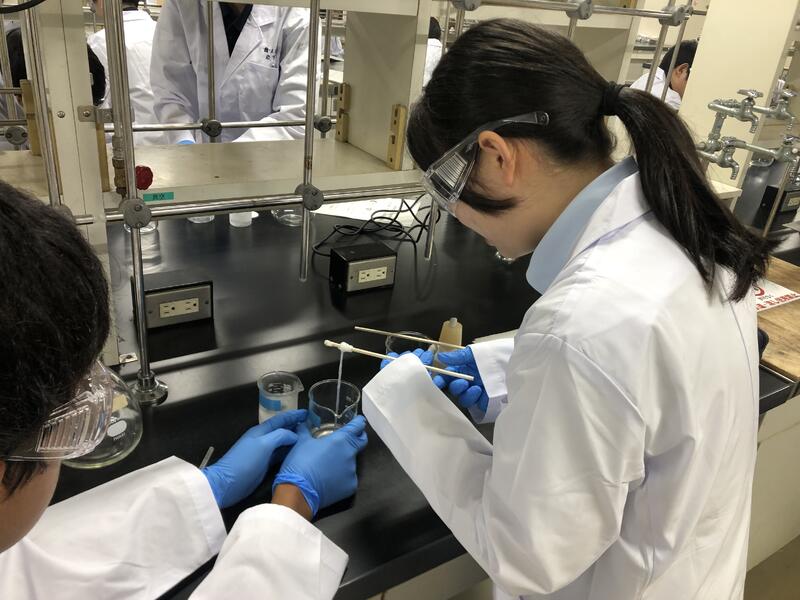

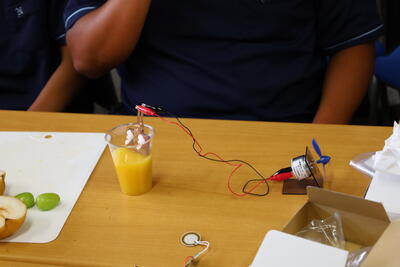

8月29日(金)、サイエンス情報科1年生を対象に熊本大学大学院先端科学研究部材料・応用化学専攻教授の高藤様の講義及び実験が熊本大学で行われました。「界面重合によるポリアミドの合成と染色」は、高校3年生で習う内容であるが、化学全般に対する学習意欲を高める上で最適な内容でした。生徒たちは、高藤様の話を熱心に聞き、やるべきことを率先して行動していました。また、技術部の鬼束様から化学実験の心構えやルールを丁寧に説明していただいたことで安全に実験を行うことができました。

【サイエンス情報科】企業との連携授業

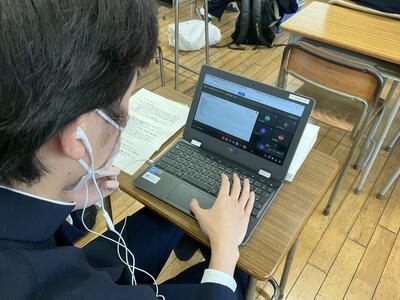

7月16日(水)の1限目、サイエンス情報科2年生を対象に企業との連携授業をオンライン上で行い、株式会社地域創生Coデザイン研究所(NTT西日本)の吉川様から「人流データを活用した地域課題解決」というテーマでご講義いただきました。若い人たちがまちなかへ行くのが減っていることや、渋滞が政令指定都市の中でも酷いとされている熊本市特有の地域課題を紹介されました。さまざまな地域課題に対する取組事例を紹介される中で、人流データとそれ以外のデータを掛け合わせて解決に向かっていくことの重要性を説かれていました。

【サイエンス情報科】1年生放射線セミナー

3月14日(金)

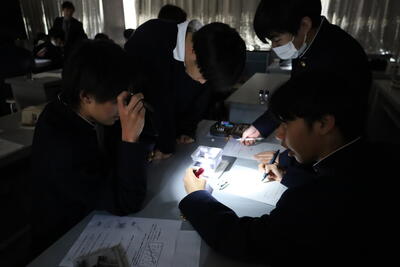

熊本大学から島崎先生にお越しいただき,サイエンス情報科1年生を対象に放射線セミナーを実施しました。

講義・実習を通して放射線に関する正しい知識を学ぶことができました。

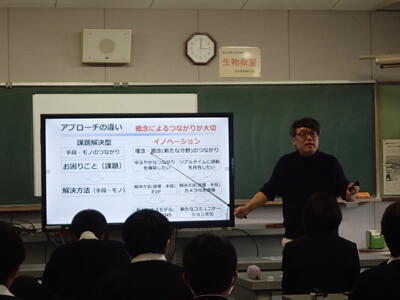

【サイエンス情報科】1年イノベーション創発講座

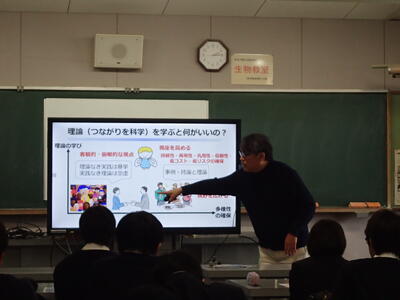

1月29日(水)の5・6限目、サイエンス情報科1年生を対象にイノベーション創発講座を行いました。

崇城大学情報学部教授の星合先生を講師として迎え、つながりを科学するというテーマで90分間の講義を行っていただきました。

イノベーションとは、新たな発想や視点で新たな価値を創発することであり、そのためには視野と視座を上げることが大切であると語られていました。

【サイエンス情報科】1年地学実習(巡検)「熊本地震と地震災害に学ぶ」

11月26日(火)、サイエンス情報科1年生を対象に行われました。熊本大学くまもと水循環・減災研究教育センターの先生方2名を講師に迎え、熊本地震の原因となった布田川断層の観察や、震災遺構の見学をして回りました。この日は雨天であり、阿蘇地域の地形の成り立ちについて学ぶ機会はありませんでしたが、熊本地震における災害が甚大であったことを知ることができました。

〔巡検コース〕

午前:数鹿流崩れ⇒旧阿蘇大橋近く(断層)⇒熊本地震震災ミュージアムKIOKU⇒旧立野小学校

午後:立野ダム⇒大規模地すべり⇒天然記念物布田川断層帯(堂園)

【サイエンス情報科】2年ドローン授業(実技)

11月25日(月)の5・6限目、サイエンス情報科2年生を対象に行われました。生徒たちは体育館に集合し、(一社)九州ドローンスクールの方の御指導の下、4班に分かれてドローン操作を行いました。生徒たちは自分自身で操作できることに感激し、充実した時間を過ごしていたようでした。

第21回熊本県公立高等学校理数科研究発表会での各校の発表動画

第21回熊本県公立高等学校理数科研究発表会での各校の発表動画です。

以下のサムネイル(画面)をクリックしてご覧ください。

熊本西高等学校

熊本北高等学校

東稜高等学校

第二高等学校

大津高等学校

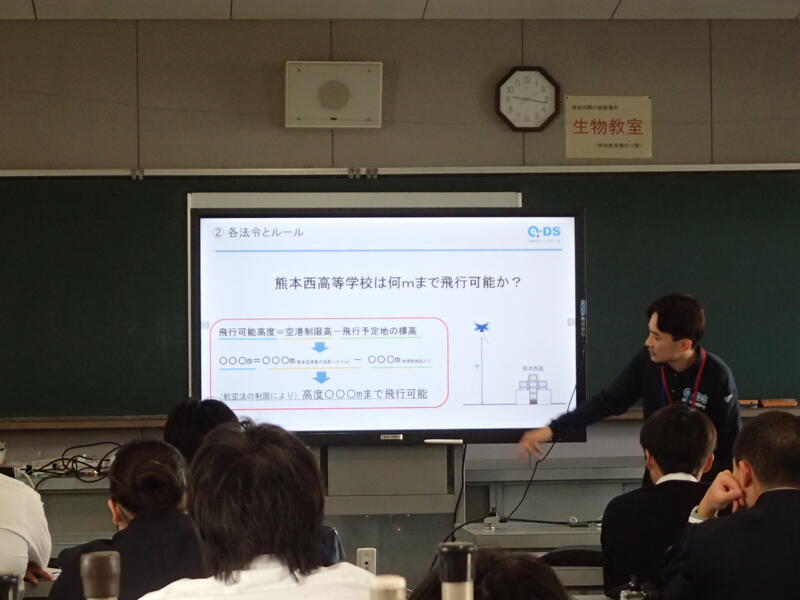

【サイエンス情報科】2年ドローン授業(座学)

11月18日(月)の1・2限目、サイエンス情報科2年生を対象にドローン授業(座学)を行いました。(一社)九州ドローンスクールの方を講師として迎え、ドローンに関する法令・ルール、飛行原理等について学習をしました。学習した内容を踏まえ、11月25日(月)5・6限目にドローン授業(実技)を本校体育館で行う予定です。

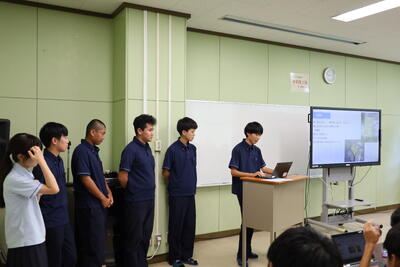

【サイエンス情報科】パルスパワー実習「発表」

令和6年9月17日(火)、2年サイエンス情報科の生徒がパルスパワー実習についての発表を行いました。

9月7日に実施された聴講をもとに、工夫しながらスライド作成・発表を行うことができました。

また、1年サイエンス情報科の生徒が発表を聴講し、パルスパワーについて理解を深めるとともに、

来年度の実施に向けたイメージをつかむことができました。

【サイエンス情報科】パルスパワー実習「聴講およびまとめ」

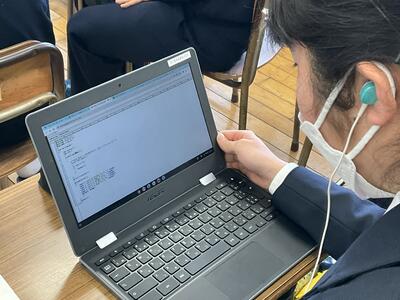

令和6年9月6日(金)に2年サイエンス情報科の生徒がパルスパワー実習についての発表の方法等について聴講しました。

そして、そのお話をもとに、大学院生等の助言を受けながらスライドの作成・修正を行いました。

9月17日の発表に向けて準備を進めていきます。

【サイエンス情報科(2年)】パルスパワー実習

令和6年8月6日(月)、2年サイエンス情報科の生徒が熊本大学にてパルスパワー実習を行いました。

大学生・大学院生に手伝っていただきながらそれぞれの実験テーマに基づいて実験を行うことができました。

今回の実験で得られたデータを整理し、スライド作成等の発表準備を行っていきます。

【2年サイエンス情報科】パルスパワー実習 講座Ⅰ

令和6年7月8日(月)、2年サイエンス情報科の生徒が「パルスパワー実習2024」のための講義を受講しました。今回聴いた話を参考に、実習のテーマ選択をしていきます。

【サイエンス情報科】企業との連携授業を行いました

5月23日(木)の1限目、サイエンス情報科2年生を対象に企業との連携授業を行いました。

株式会社地域創生Coデザイン研究所(NTT西日本)の吉川様から「人流データを活用した地域課題解決」というテーマでご講義いただきました。

Society 5.0時代において人口減少や社会インフラの老朽化など、さまざまな地域課題が顕在化するなかでICT技術をまち全体で活用するスマートシティの取り組みの重要性を感じた時間でした。

【サイエンス情報科主任】

サイエンス情報科1年放射線セミナーが実施されました。

3月15日(金)熊本大学から島崎先生にお越しいただき,サイエンス情報科1年生を対象に放射線セミナーを実施しました。講義・実習を通して放射線に関する正しい知識を学ぶことができました。

サイエンス情報科 企業との連携授業・株式会社地域創生Coデザイン研究所

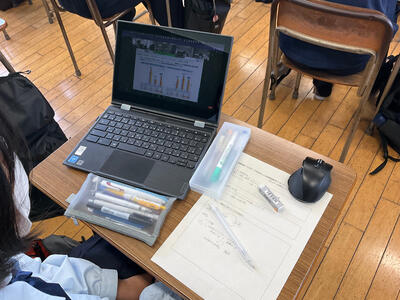

5月15日(月)サイエンス情報科2年生

企業との連携授業で、株式会社地域創生Coデザイン研究所の中本雄太郎様より「人流データを活用した地域課題解決」というテーマでご講演いただきました。

「人流データとは何か」「データ分析とは?」という基本的な内容から、「地域・熊本市の課題とは何か」「課題を解決するための人流データ活用とは」といった専門的な内容まで詳しく教えていただきました。

人流データの収集方法や、そのデータから見える課題(交通渋滞や、施設間【熊本駅やサクラマチ、熊本城等】への人の流れ、中心市街地の経済の活性化)について実際のデータを基にした講義内容に興味を持つ生徒も多くいました。特に熊本西高校生にとって「熊本西区の活性化」は身近な課題であるため、バスの本数や熊本駅への人の流れについて質問が出るなど、実りある1時間でした。

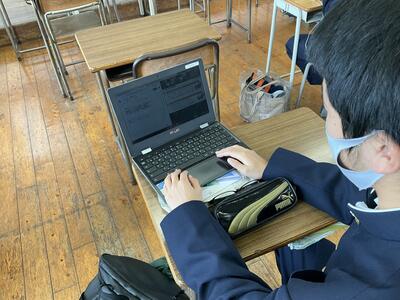

サイエンス情報科 プログラミング連携授業with小川工業高校

3/9(木)と3/16(木)に小川工業高校情報電子科の生徒さんとプログラミングの連携授業を行いました。

(【情報電子科】プログラミング合同授業with熊本西高校が行われました!)

熊本西高校ではプログラミング言語「Python」を、小川工業高校では「C言語」を普段学習していますが、この連携授業ではそれぞれの言語で「共通の課題」に取り組みます。

出来上がったプログラムをGoogleMeetで発表し合うという取り組みで、今年で2年目になります。

普段以上に真剣に課題に取り組み、発表時には自然と拍手が起こるなど和気藹々とした雰囲気で、生徒の学習意欲向上にも繋がったようです。

小川工業高校の皆さん、ありがとうございました。

VR体験学習

3月22日(火)サイエンス情報科2年の授業「科学情報Ⅱ」でVR体験学習を行いました。

今まで「科学情報」では様々な企業の研究者から特別遠隔授業を受けてきました。

その遠隔授業内で「VR」について様々な活用例が紹介されており、

今回はその「VR」の仕組みを知り、実際に体験する中で

今後社会でどのような活用方法があるのかについて考えました。

企業との連携授業・地域創生Coデザイン研究所

3月11日(金)サイエンス情報科1年生

企業との連携授業で、株式会社地域創生Coデザイン研究所 甲斐田 様より「人流データを活用した地域課題解決」というテーマでご講演いただきました。

「地域の課題とは何か?」、「解決するための人流データの活用とは?」等について、熊本市の事例で紹介していただきました。特に熊本市中心市街地の活性化(熊本城からアーケード街・熊本駅等への観光客の流れ)や、交通渋滞の問題、xRを活用したイベントの実施、スマートシティ化など、今熊本市が解決すべき課題をより具体的に知ることができました。

人流データの活用に関しては本校生徒からの複数の質問があり、地域課題への興味の強さを感じる1時間となりました。

小川工業高校との連携授業

サイエンス情報科2年の生徒が小川工業高校と連携して、プログラミング実習を行いました。

熊本西高校はプログラミング言語Pythonで、

小川工業高校はC言語で、共通のテーマでプログラムを作成します。

その後、GoogleMeetでそれぞれの班が作成したプログラムを発表し合う、という内容です。

慣れない環境でしたが、班員同士協力しながら真剣にプログラムを作成する姿が印象的でした。

中学生の皆さんへ

中学生の皆さんへ 在校生・保護者の方

在校生・保護者の方 各種申込み

各種申込み アクセス

アクセス