新着情報

市長表敬訪問が記事になりました【科学部】

天草市役所ホームページのトピックスに、先日行った科学部海水準班の表敬訪問が記事になりました。

下記URLよりご覧下さい。

→ https://www.city.amakusa.kumamoto.jp/kiji0036563/index.html

サイエンスアゴラ2019のピッチトークが記事になりました【科学部】

11月17日(日)行われたサイエンスアゴラ2019のピッチトークイベントの記事が、科学技術振興機構が運営する“Sience Portal”に掲載されました。

STI for SDGsアワードの受賞者(本校は次世代賞)の研究内容や当日の様子がわかるようになっていますので、ぜひご覧ください。

詳しくはこちら → https://scienceportal.jst.go.jp/reports/other/20191217_01.html

ASⅠ グループ研究

12月17日(火)のASⅠです。

1月末に実施するプレゼンテーション分野別予選会に向けて活動しています。

考察を深める班や、スライド資料を作る班など、様々な取り組みが行われていました。

天草市長表敬訪問【科学部】

12月16日(月)、天草市役所市長室に表敬訪問に伺いました。

科学部海水準班が「STI for SDGsアワード」において次世代賞を受賞したことの報告です。

研究成果について、中村市長に発表する機会もいただきました。

中村市長からは、今回の業績を讃えられ、天草市を囲む4つの海の特徴等を教えていただきました。

今後も、継続した活動を行いたいと思います。

本日は、お忙しい中、ありがとうございました。

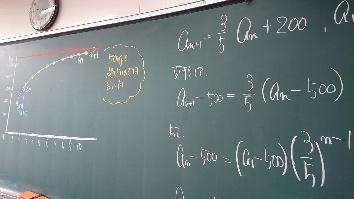

数科学探究Ⅰ「薬の体内残量と服用量の関係①」

12月16日(月)の数科学探究Ⅰです。

今回は、薬の体内残量と服用量の関係に着目し考察を行います。

薬の服用を継続しても副作用がでない原理や、薬の服用を忘れた後に2倍服用できるかというイレギュラーに対して数学的に判断することなどを学びました。

テキストは、下記URLよりご覧ください。

テキストはこちら → https://sh.higo.ed.jp/amakusa/SSH/text