2019年7月の記事一覧

第3回天草サイエンスアカデミー(小中学生の科学講座)

7月31日(水)、天草高校において第3回天草サイエンスアカデミーを開催しました。

これは、小中学生に向けた科学の祭典で、2年ASクラスが企画し実施したものです。

今回は4講座を2回ずつ開講し、計120名程の小中学生に科学の面白さを伝えました。

少し戸惑う場面もありましたが、受講者と一緒に楽しく取り組むことができました。

※関連記事が、熊本日日新聞2019年8月4日(日)16面に掲載されました。

割れないシャボン玉を作ろう

キラキラ石けんを作ろう

かたくり粉の不思議(ダイラタンシー)

ロボットで宝箱をつかみとろう(プログラミング)

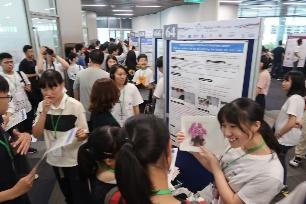

第10回サイエンスインターハイ@SOJO

7月28日(日)、崇城大学SoLAホールを会場としてサイエンスインターハイ@SOJOが行われました。

記念すべき第10回を迎える今回は、九州圏内26校より、756人(143件)の高校生が参加し、研究発表をポスター形式で行います。

本校からは、2・3年ASクラスと科学部あわせて78名が参加し、計25件の研究発表を行いました。

自分たちの研究を伝えるだけでなく、他校の素晴らしい発表からも多く学ぶ機会となりました。

また、本校SSH運営指導委員の田丸様及び日本化学会会長の川合様の特別講演も刺激ある内容でした。

今回得たものを、次の研究活動に活かしたいと思います。

シンガポール国立大学キャンパスツアー

7月28日(日)、シンガポール国立大学(NUS)のキャンパスツアーに参加しました。

最先端の研究や設備、NEWater(下水道処理システム)見学などを行いました。

このような環境で学ぶ天高生も、近いうちに出てくるかもしれませんね。

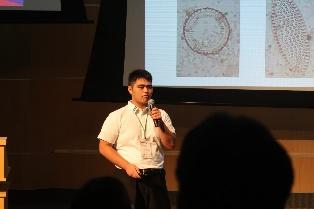

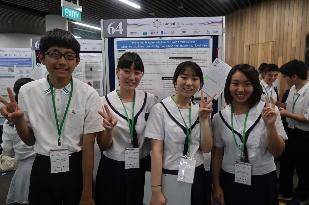

【世界大会】Global link Shingapore

7月27日(土)、いよいよグローバル・リンク・シンガポールが始まりました。

オーラル発表は、堂々とした練習以上のプレゼンテーションができ、ポスター発表は、主体的に聴衆を呼び込んで発表を行いました。

受賞はなりませんでしたが、自分たちの研究成果を世界に発信することができたと思います。

また、世界中の高校生が真剣に研究していることや、研究レベルの高さ学ぶことができました。

この大会に出場するにあたり、多くの方々からの御声援や御支援を頂きました。

ありがとうございました。

シンガポールでのリハーサルとプレポスター発表

7月26日(金)、無事にシンガポールに到着。

午後から南洋工科大学でのリハーサル及びプレポスター発表を行いました。

現地の雰囲気を感じながら、よい調整ができました。

7月27日(土)の11:45(日本時間は12:45)が本番です。

応援、よろしくお願いします!

シンガポールに向け出発!

7月25日(木)、科学部6名がグローバル・リンク・シンガポール出場に向け出発しました。

今回の出場に際し、ご尽力いただいた同窓会の方々にも激励を受け、気持ちが高まったようです。

日本代表として出場する山下くんと古田さんは、7月26日(金)の14:40から現地でリハーサルし、7月27日(土)の11:45からオーラル発表を行います。

また、特別に育成枠として参加する1・2年生4名は、7月26日(金)の15:30からポスター発表を行います。

応援、よろしくお願いします。

GLS情報 → https://www.jtbbwt.com/gl/gls/

JST学校訪問

7月24日(水)、科学技術振興機構(JST)の鈴木主任調査員が学校訪問に来られました。

天草高校のSSH事業の進捗状況を説明し、今後の方向性に対する助言を頂きました。

また、明日からシンガポールに出発する科学部海水準班にもアドバイスして頂きました。

鈴木様、ありがとうございました。

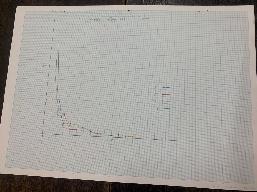

九州大学臨海実験所研修 2日目

7月23日(火)、九州大学臨海実験所研修2日目の様子です。

本日は、昨日採取し同定した潮間帯生物を集計し、データ解析を行いました。

潮間帯上部と中部に分け、相対優占度曲線を用いて視覚的に表しました。

この2日間を通して、大学で行われる実習を体験することで、研究は地道な作業の積み重ねであることや、生物の違いを見つける視点など、数多くのことを学ぶことができました。

新垣先生をはじめとする臨海実験所の皆様、お世話になりました。

九州大学臨海実験所研修 1日目午後の部

九州大学臨海実験所研修1日目午後の部です。

潮間帯生物に関する講義を受け、実際に海で採取をしました。

コドラードを用いて、潮間帯上部と中部にわけて採取します。

その後、種の同定と定量調査を学びました。

一つの種を同定するまでに、とても多くの時間がかかりましたが、新垣先生やNiNi先生、3名のTAの方々とディスカッションしながら、楽しく取り組みました。

九州大学臨海実験所研修 1日目午前の部

7月22日(月)、次年度ASクラス希望者を対象とした九州大学臨海実験所研修を行っています。

これは、大学の実習研修を体験することで、次年度から始まる科学的な探究活動の基礎とすることを目的に実施しています。

午前の部は新垣先生に説明を受け、植物性と動物性のプランクトンを採取し、スケッチを行いました。

プランクトンの複雑な構造を知ることができました。