タグ:探究

【ATⅠ】商品開発講座を開催しました! / A “Product Development” Lecture

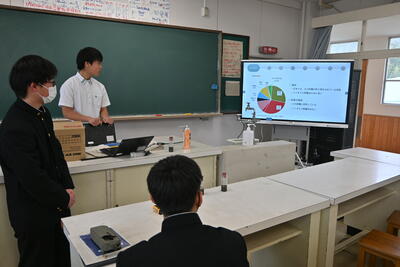

本日、ATⅠ(天草探究Ⅰ)の2年生のうち、商品開発を視野に入れている36人の生徒を対象に、外部からの専門家をお招きして「商品開発講座」を開催しました。

今回は、以下の講師の皆様に御講義をいただきました。皆様、天高生のためにと、快く講義を引き受けていただきました。本当にありがとうございます。

(有)永田冷菓 永田 様

OFDO 江頭 様

池崎しょうゆ醸造元 池嵜 様

天草信用金庫 益田 様、北 様

生徒たちは2つの会場に分かれ、商品開発の際に考慮すべきポイントや、資金面で知っておくべきことなど、日頃から商品開発に関わっておられる立場だからこその説得力のある講義に熱心に耳を傾けていました。

講義では、「自分の作りたいもの」を作るのではなく、「市場が求めているもの」を開発すべきということ、「他社と協力することで販路拡大を図る」など、販売上の工夫も必要なこと、売上総利益をプラスにするための値段設定の方法など、商品開発において欠かせない様々なポイントを教えていただきました。

講師の皆様、コーディネートいただいた天草市役所の皆様、本日は貴重な機会をありがとうございました。いただいたご助言を活かして、今後、地域に貢献できる商品開発を目指していきます。研究を進める中で、また色々とご相談できればありがたいです。今後ともどうぞよろしくお願いします!

Today in AT I, we invited outside experts to give a "Product Development Lecture" to the second-year students who are considering product development.

In the lecture, the experts explained the essential points in product development. For example, they talked about the need to develop "what the market wants" rather than "what you want to make," the need to be creative in sales, such as "expanding sales channels by cooperating with other companies," and how to set the price to increase the gross profit margin. The lecturers and the coordinators of the seminar were all very kind and helpful.

We would like to thank all the lecturers and the officers from Amakusa City for coordinating the event, and providing us with this valuable opportunity today. We will make use of the advice we received and aim to develop products that will contribute to the local community. We would be grateful if we could consult with you again throughout the course of our research. We look forward to working with you in the future!

【科学部】環境シンポジウム(アマプロ2024)に向けて

いよいよ来月11日に迫った環境シンポジウム(アマプロ2024)の準備が進んでいます。

本日は会場である天草市複合施設ここらすの下見を行いました。

昨年度までの市民センターと異なるため、「講演をどこで行うか。」、「体験会場はどこにするか。」などを実行委員長を中心に話し合っていました。

ポスター完成しました!

【ASⅠ】探究スキルアップ講座③課題の設定方法について

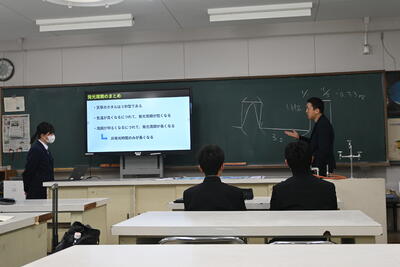

本日は探究スキルアップ講座の第3回目が実施されました!

本日のテーマは「課題の設定方法」について学ぶというものでした。

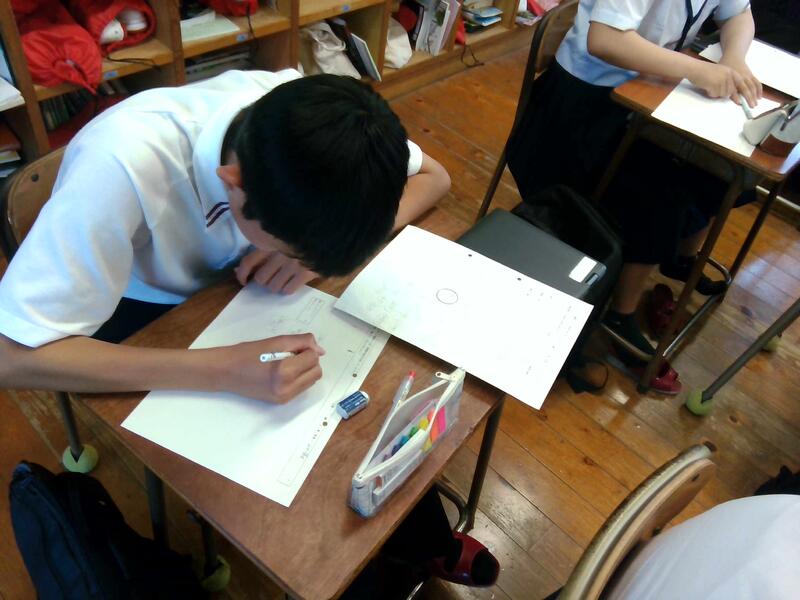

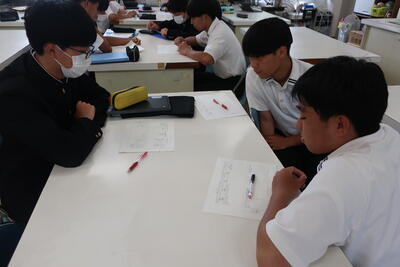

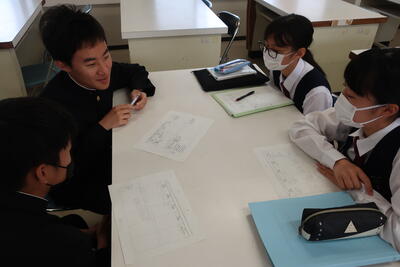

「素朴な疑問から研究課題(リサーチクエスチョン)をつくることができる」ことを目標に据えて、まずはじめに、SSH研究部主任の宮﨑先生より素朴な疑問から研究課題をつくる方法について講義していただきました。その後、研究課題をつくるためのワークに取り組みました。今回は「ロジックツリー」の作成に挑戦しました。「〇〇の〇〇を明らかにしたい!」という自らが明らかにしたいことを出発点として、それを明らかにするために取りうる方法を書き出していって、更にその詳細な手法等について書き連ねていくという活動に各生徒が悩みながらも真剣に向き合ってくれました。最後に各自が作成したロジックツリーを他の生徒と共有し、改善を加えていく中で、より深い探究に繋げていける研究課題を設定するうえで重要なことに目を向けることが出来たようでした。

【科学部】アマモ調査(令和6年6月)

本年度のアマモ調査は雨続きで行えていませんでした。

本日ようやく第1回の調査を行いました。

水温が上がってきたためか、茶色くなって枯れているアマモが目立ちました。

しかし、一部には青々としたものも見られました。

今年度も調査を続け、生育状況を観察していきます。

【科学部】クラゲの新規研究を行っています

科学部1年生女子3名がクラゲについての新規研究を始めました。

本日は、研究の一環としてミズクラゲを捕獲してきました。

先ずは飼育を行い、行動観察を行います。

観察結果から課題を見い出し、研究につなげていきます。

【ASⅡ・Ⅲ】学年を越えて / Working Together

先週、ASⅡ・Ⅲが学年を越えて同じ教室内での活動をはじめて、1週間が経ちました。さて、合同2回目の今日の様子はどうでしょうか。早速7時間目のASの授業を覗いてみましょう。

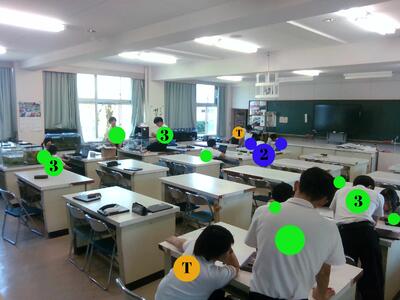

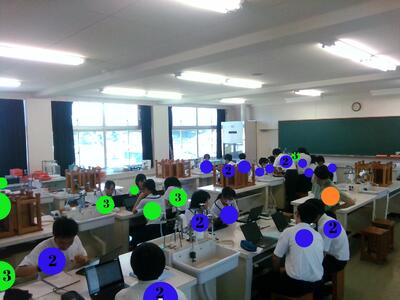

下の3つの写真は左から地学教室、物理教室、それから化学実験室の様子です。今回は2,3年生の分布が分かるようにざっくり色分けしてみました。黄緑が3年生、青が2年生、そしてオレンジ色が指導担当者です。グループの規模は様々ですが(2年生は2つのグループが一緒に座っているところもあります)。同じ教室で楽しく活動している様子が見ていただけると思います!

このような活動形態になってまだ2週目ですが、場所によってはどれが何年生か見分けがつかないくらい、溶け込んで(?)いるところもあります! これから2年生の研究が進むにつれて、きっと3年生は困ったときの道しるべとなってくれることでしょう。なかなか自分から話しかけるのが苦手な2年生も、わたしたちスタッフがサポートしますので、心配はいりません。学年を越えてみんなで「協働」していきましょう!

It has been a week since students in AS II and III started working in the same classroom. How are they doing? Let's take a quick peek into the classrooms.

The three pictures below show, from left to right, the Earth Science classroom, the Physics classroom, and the Chemistry lab during AS class in the seventh period today. The 3rd graders are shown in light green, the 2nd graders in blue, and orange are their teachers. Now you can see how they are in the same classroom.

This is only the second week with this environment change, but students of different grades blend in so well in some places, that it is sometimes hard to tell which one is which! As the second-year students' research progresses, the third-year students will surely be able to help guide the younger students when they need help. Even if you are rather shy, don't worry, as we teachers are always here for you to support. Let's all enjoy working together in class!

【ASⅡ・Ⅲ】よく遊び、よく学べ / ”All work and no play makes Jack a dull boy. ”

英語のことわざに、” All work and no play makes Jack a dull boy. “というものがあります。直訳すると、「仕事ばかりで遊ばないジャックは、退屈な少年になる」。日本語の「よく学び、よく遊べ」ということわざに相当するとも言われるこのことわざにちなんで、今日はよく遊んでいる(!?)様子の、ASⅡ・ASⅢの4つ班にスポットを当ててみました!!

最初に目に留まったのは、物理室で活動している3年生の「テトラポッド班」。この班は先週も楽しそうにレゴで遊んで(?)いて、気になっていました。高校生が、なぜ授業中にレゴで遊んでいるのか?? 実は、この班は名前の通り、「テトラポッド」と波の関係を調べています。レゴで作っていたのは、「空隙率(すきま)」の異なる壁。この壁を利用して、波の減衰との関係を実験するのだそうです。

次に訪れた地学室で見つけたのは、車と信号の絵の「お絵かき」をしている班。この2年生の「プログラミング班」で今考えているのは、AIの画像解析などを利用して、信号の赤・青の切り替えをより効率的にする方法なんだそうです。ということは、今後は「渋滞で仕事に遅刻」という状況もなくなるかもしれませんね!! この研究、期待できそうです...!

同じ教室で、「水遊び」している生徒たちも発見! この、3年生の「メタンガス班」は、2名と少人数の班で、とても仲良しで有名(?)です。今日は、水上置換法(久々に聞きました!)で、メタンガスを別容器に移し、これからガスの濃度を調べるとのこと。がんばって!

最後に、科学室で発見したのは、ガスバーナーでカッターをあぶっている生徒たち。彼ら、3年生の「音班」がやっているのは、決して「火遊び」ではなく、カッターを使ってウレタン吸音ボードを加工し、より吸音性の高い形状の防音壁を作っているそうです。(早く完成して実験ができますように!)

このように、ASⅡ・ASⅢの授業は多くの「遊び」、もとい、多くの学びにあふれています! 今週から3教室にて2,3年生が入り混じって研究活動を行っています。学年を超えて学びあい、更にパワーアップしそうな気配の生徒たちです。「研究者の卵」の今後にご期待ください!

テトラポッド班 画像解析班 メタンガス班 音班

2年生と3年生が、今日から同じ空間で研究を始めました!(手前の女子が3年生、奥の男子が2年生です。)

There is an English proverb that says, “All work and no play makes Jack a dull boy.” It means almost the same as a Japanese proverb, “Learn well and play well.” As you can see in the photos, students in ASII and ASIII always enjoy their research by “playing well.“ Now we’ll introduce four groups that seem to be having a lot of fun in class.

The first group that caught our eye was the “Tetrapod Group.” They were having fun playing with Legos last week too! But why are they “playing” with Legos in class? Actually, as their group name suggests, they have been investigating the relationship between “tetrapods” and waves. What they were building with Legos were walls with different “porosity.” They will use these walls to experiment with the relationship with wave attenuation.

The next group we found was “drawing” pictures of cars and traffic signals. What this “Image Analysis group” is currently working on is a more efficient way to switch red and blue traffic signals using AI image analysis and other methods. This may mean that there will be no traffic jams anymore so we will never be late for work again! This research looks promising...!

We also found students ”playing” with water! This “Methane Gas group” is using the water displacement method to displace methane gas into a separate container to test the concentration of the gas. Hope you can get the result you need!

Lastly, we found some students frying a cutter with a gas burner. They are using the cutter to process a urethane sound-absorbing board to create a soundproof wall with a more sound-absorbing shape. Well, actually they have been doing this for quite a long period - may it be completed soon so they can experiment!

As you can see, AS II and AS III offer many opportunities to “play,” or “learn!” Starting this week, 2nd and 3rd graders will be doing joint research activities together in three classrooms, and it looks like the students will have even more fun. If you are interested, please learn more about them on our school website.

【ASⅠ】探究スキルアップ講座②思考のまとめ方

本日は探究スキルアップ講座の第2回目となります!

本日のテーマは「思考のまとめ方」です!

6限目の時間では、SSH研究部主任の宮﨑先生より思考のまとめ方について講義を行って頂きました。「自身の興味関心から素朴な疑問を掘り起こすことができる」ようになることを目標に、自らの興味関心から研究へ繋げられるように、興味関心を「好きなこと」、「調べてみたいこと」、「課題だと思うこと」のそれぞれの観点から考え、引き出すことの重要性などについて学ぶことができました。

7限目の時間では、6限目に実施された講義の内容を踏まえた上で、マインドマップを作成する活動を行いました。自分が興味関心のある言葉からそれに関連する言葉を次々に繋げていって研究分野での素朴な疑問を掘り起こすための手法を学ぶことが出来ました。

【ATⅡ】急いで、急いで!/ Chop-chop!

ATⅡの授業前の休み時間のことです。今日はみんなポスターやスライド制作に精を出すことだろう...と思っていたら、廊下でジップロックに入れたみかんを手にした3年生を発見! 家庭科室で最後の実験を行うとのことだったので、久々に家庭科室におじゃましてみました。

家庭科室に近づくにつれて、「ガタン、ゴトン」と、何とも家庭科室らしくない(?)音が聞こえてきます。恐る恐る覘いてみると、なんと20人以上もの生徒が、せっせと何やら切ったり、煮たり、つぶしたりしている様子。(益田先生、大勢で押しかけてすみません... )それぞれの班を周って何をしているのか聞いてみると、晩柑を加工して精油を抽出しようとしていたり、捨てられる豚肉と鶏肉の部位をミンチ状にして活用法を模索していたり、オリーブを潰して成分を取り出そうとしていたり、みかんの入浴剤を作ろうとしている班もいます。50分間の授業で片付けまでしなければならないこともあり、誰一人ぼーっとすることなく、忙しく動き回っていました。

さて、来週のATⅡではSSH特別講演会が予定されており、再来週は早くも本評価&ポスター/スライドの1次提出日となっています。成果発表会でのより良い発表のためにも、各班、協力して分かりやすい資料を作っていってください!

晩柑の皮、刻み中... ミンチ大作戦!

During break time before AT II class, while assuming everyone must be frantically working on posters and slides today, we saw some students rushing toward the cooking room with something in their hands. It was an ATⅡ group going to conduct their last experiment, so we decided to go after them.

As we got closer to the room, a clattering and thumping sound was heard. It did not sound like a home economics room at all! Looking into the room, we found more than 20 students working hard to cut, boil, and mash something. (Thank you to Ms. Masuda, the home economics teacher who is always willing to help us!) In the room, some were trying to extract essential oil from mandarin oranges, some were mincing pork and chicken parts that would otherwise be thrown away. Some others were crushing olives to extract their components, and the rest were trying to make mandarin orange bath salts. They had only 50 minutes for the experiments and clean-up, so everyone was busy moving around.

A SSH special lecture is scheduled for the next week, and the week after next is already the first submission date for this evaluation & posters/slides. We hope everyone tries their best for their last presentations!

【科学部】鹿本高校との共同研究(その2)

科学部ホタル班は鹿本高校との共同研究を行っています。

本日は第2回オンラインミーティングを行いました。

ミーティングでは、現在までの動画撮影状況を確認した後、本校生徒から発光周期の確認方法を説明しました。

今後、計測した発光周期のデータを持ち寄り、その比較から地域間のゲンジボタルの変異を研究していきます。

さて、天草のホタルは他地域とどのような違いがあるのでしょうか。

続報を御期待ください。

【科学部】環境シンポジウムに向けて(その2)

昨日に引き続き、環境シンポジウムの打合せを行っていました。

本日は体験学習部門の担当者も交えて、協議を行っていました。

多様な意見の中で、何を地域の皆さんと考えていくのか真剣に議論していました。

よりよい天草をつくりだすために、できることを精一杯行いたいと思います。

【科学部】環境シンポジウムに向けて(その1)

昨日の引退式も無事に終わり、本格的に2年生主体の活動となりました。

活動初日の今日は、8月11日に実施する環境シンポジウムの打合せを行っていました。

パネルデスカッション担当者からの提案に対して、意見が活発に交わされ、さらに深化したシンポジウムとなりそうです。

8月11日は「天草市複合施設ここらす」にて実施します。

主なテーマは「ブルーカーボンニュートラルの実現」です。

皆さんの参加をお待ちしています。

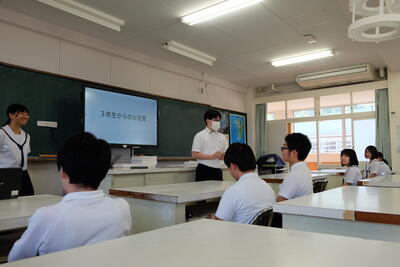

【科学部】3年生引退式

科学部では毎年6月初旬に3年生の引退式を行っています。

引退式では3年生から後輩に対し、研究で気を付ける点等を話す「最後に一言」が行われます。

以下は、その抜粋です。

・データはあればあるほど良い!

・上手くいかないときには、立ち止まって考えよう!

・あきらめず、様々な視点で見ることが大切

・多くの人との交流が研究を進める

・新しいことにチャレンジするのが、科学部の醍醐味

・料理と研究は似ていて、どちらも下準備が重要である

・継続してやり続けた先に見えるものがある

・シンポジウムを大人数で成功できたことはよい経験となった

・自分の研究に自信を持てるまで頑張ろう

この学年は、コロナ禍がある程度収まって入学した、言わば再スタートの学年でした。

1年生の時にはサイエンスアゴラに参加したり、天高科学部の新しい看板研究を構築したりと大活躍でした。

後輩の皆さんは、先輩たちから教えてもらったことを生かして、今後の研究を頑張ってください。

3年生、お疲れさまでした。

「最後に一言」の後は、今までを振り返ってクイズ大会をしたり、記念品贈呈を行いました。

最後まで笑顔のあふれる引退式となりました。

企画運営してくれた2年生諸君、次はあなた達が先頭を走ることになります。

頑張ってください!

【ATⅡ】スピードアップ! / Speeding Up!

本日のATⅡでは、授業の冒頭でATⅡ担当の中村先生から7月に行われるARP探究成果発表会を見据えた今後の活動についての説明がありました。ATⅡの生徒たちは全員、ARPでスライド発表またはポスター発表のいずれかで研究成果を発表することになっています。発表資料の提出一次締切まで授業時間がもう2時間しかないということに気づき、どの班もてきぱきとスライドやポスターの編集を行っていました。

中には、実験や調査を行って不足しているデータを補おうとしている班もいます。銀天街の活性化を目指す「銀天街」班は、今月6月16日に本渡中央銀天街で開催される「街はみんなの遊園地」で高校生向けのイベントを実施し、人通りの変化を確かめるそうです(みなさん、お待ちしています!)。オリーブを活用した研究を進めている「オリーブ」班は、自分たちが”実験台”となって、階段を上り下りし、運動前と運動後の血圧の変化を測定していました。

探究活動も今年で3年目を迎える3年生。限られた時間で研究を進める必要があり、なかなか思うように結果が出ないときもありますが、どの班も班長を中心に活発にディスカッションを行い、仮説の検証に向けてがんばっています。7月のARP探究成果発表会では各班、これまでの研究成果をしっかり発表してくれることと思います。保護者の皆様、地域の皆様、7月18日は是非、天草市民センターまで足をお運びください。お待ちしています!

Mr. Nakamura opened today’s ATⅡ with an explanation of future activities before the ARP Exploratory Research Presentation in July, where all ATⅡ students will present their research results in either a slide or poster presentation. Realizing that there were only two more hours of class time before the first deadline for presentation materials, students in all groups were “speeding-up” in preparing their posters and other materials.

In class, some of the groups were conducting experiments and surveys to get more data before their presentations. The group called “Ginten-gai”, which aims to revitalize a local shopping street called Ginten-gai, was planning an event for high school students in the Ginten-gai on June 16. They are trying to see how the pedestrian traffic changes between the day with or without such an event for the young. The “Olive '' group, which is conducting research using olives, was up and down stairs and was measuring changes in blood pressure before and after exercise.

This is the third year for the students in ATⅡ to participate in such research activities. We expect that each group will do their best in presenting their research results in July. Looking forward to seeing you at the Amakusa Civic Center on July 18!

【ASⅡ】崇城大学・田丸教授の講義 / Welcome, Professor Tamaru!

本日は、崇城大学工学部ナノサイエンス学科の田丸教授が来校され、ASⅡの生徒に向けて「研究・探究活動の開始に向けて」という講義をしていただきました。

まず、自分が思いついた研究題材に関する事前調査をしっかりと行うことの重要性やその具体的な方法について述べられました。その中で、信頼性が高い情報をできるだけたくさん集めることで、より説得力がある仮説や実験計画を立てることができるという説明がありました。ASⅡに限らず多くの場面において、生徒たちはインターネットを情報収集の最も手軽で便利なツールとして活用しています。玉石混交の情報がインターネットに氾濫している中で、信頼性が高い情報を見分けるポイントについて、大学での活用例なども挙げながら分かりやすく説明してくださいました。また、情報収集の際には「必ず有用な情報を手に入れるまで調査すること」や「見つけた情報を丁寧に読み込むこと」など、自分たちが実施する研究を成功させるための方針を立てるうえで欠かせないポイントについても丁寧に教えていただきました。

田丸先生のエネルギッシュな講義に生徒たちは引き込まれます。「『仮面ライダー』を生み出すための研究計画とは」という例を使って研究計画の道筋を説明されたり、「授業とは先生と生徒の共同作業だ」という話(→だから、授業中に生徒であるみんながうなずいたり、首をかしげたりという『反応』をすることが大事。先生と生徒、どちらかだけが熱意があってもよい授業にはならない)をされたりなど、聞いている私達大人も思わずうなずいたり、楽しそうにお話をされる田丸先生につられて笑顔になる場面も多くありました。他にも「誰もやったことがない研究であればあるほど、うまくいくことの方が少ないため、計画を立てる際には失敗することも想定して準備をしておくことが重要」など、ここには書ききれないほど多くのことを限られた時間の中で教えていただき、生徒たちにとって大変貴重な時間となりました。

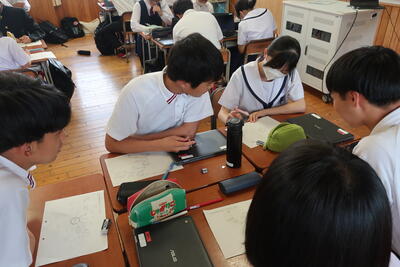

7時間目には、生徒たちは出来立てほやほやの研究班(今日で班編制がほぼ確定しました!)で今後の研究計画を話し合いました。田丸先生やASⅡ担当の先生方、教育実習生の先生ともディスカッションをしながら、だんだんと具体的な活動のイメージもつかめてきたようです。来週からは班の研究内容によって2階(地学室)と3階(物理室)の2箇所に分かれ、本格的に研究が始動します。これからが楽しみですね!

Today, Professor Tamaru from Sojo University visited school and gave a lecture on “Getting Started in Research and Inquiry Activities” to AS II students.

First, he talked about the importance of conducting thorough preliminary research on the research subject students have come up with, and the specific methods for doing so. He explained that by gathering as much reliable information as possible, students can formulate more convincing hypotheses and experimental designs. He explained in an easy-to-understand manner how to distinguish reliable information from the mishmash of information flooding the Internet. He also explained the essential points for setting up a policy for successful research.

The students were drawn into Mr. Tamaru's energetic lecture. He even explained the path of his research plan using the example of “a research plan to create ‘Kamen Rider.’” In the limited time he had with us, he taught so many other things. It was a very valuable time for the students indeed.

In the following period, the students discussed their future research plans in their new research groups. They seemed to gradually begin to get a concrete image of their activities in the near future. From next week, the ASⅡ students will be either in the Earth Science Room or in the Physics Room, with their senior students. In that way, they have more chances to ask questions and learn from others. A start of new research - doesn’t it sound exciting? Please stay tuned to our future researchers!

【ATⅡ】7月のARP発表会に向けて

5月28日(火)7限目のATⅡです。

生徒たちは7月の探究成果発表会に向け、研究活動を継続していました。

上の写真の班は、天草の飲食店やカフェなど、観光客に訪れてほしいスポットをまとめたホームページを作成しています。

上の写真の班は、銀天街班とデップルパイ班です。

銀天街班は、「まちはみんなの遊園地」が行われた日に銀天街を訪れた訪問客数を時間帯を分けて調べていました。

デップルパイ班は、デコポンを使ったパイを作成し、25人に実際に試食してもらい、その感想をアンケートで尋ねていました。

発表会ではATⅡの生徒たちはポスター発表や、ステージ発表を行います。

本番は緊張すると思いますが、2年間のATの研究の節目となります。

皆さんがんばってください!

【ATⅠ】 天草市×熊本大学 連携講義 3日目

本日7限目は、天草市×熊本大学 連携講義の3日目でした。

今回は、天草市役所産業政策課 主任 嶋﨑健介様より、天草で働く身近な大人たちに焦点を当てた講義が行われました。

「天草はなくなりません!」と最後に力強く伝えられた嶋﨑様。天草を良くしようと立ち上がる大人たちを近くで見ているからこその言葉だと思います。そして、嶋﨑様自身も持続可能な天草を目指して奮闘される身近な大人の一人です。嶋﨑様の言葉に一人一人、考えることがあったのではないでしょうか。

また、熊本大学の尾山 真先生からは、これまでの講義の振り返り、そしてグループワークを行っていただきました。「天草に住んでいなくても天草に関わり続けることができる」と尾山先生はおっしゃいました。直接関わらなくても地元へ思いを馳せる、地元のために何かをしてみようと考えてみる。そんな小さな一歩が、大切な地元を守ることにつながっていくのです。

連携講義最終日である6/11は、今まさに天草で頑張っている大人たちの話を聞く時間です。自分の将来のためにも主体的に取り組み、実りある時間にしてほしいです。

【ASⅠ】探究スキルアップ講座①課題研究の全体像

ASⅠでは、本日より探究スキルアップ講座がスタートしました!

本日のテーマは「研究の全体像」を掴むというものでした。

6限目の時間では、SSH研究部主任の宮﨑先生より研究の全体像について講義を行って頂きました。そのなかで、研究とは「未知のものを既知にする活動」であることや、「課題研究」と「自由研究」の違い、「地域課題の解決」を研究の対象とすること、研究活動にやってはいけないこと、などについての学びを深めていきました。

7限目の時間では、6限目に実施された講義の内容を踏まえた上で、先輩の発表の様子を視聴する活動を行いました。そのなかで、発表を見る際に「自分だったらどこに・何に着目して見るか」ということを事前に考えて、着目したいポイントについて他者と共有し、それを明確にした上で発表の様子を視聴しました。そして発表を視聴しての気づきについてまとめ研究や発表において重要なことは何であるのかを一人一人が真剣に考える様子が見られました。

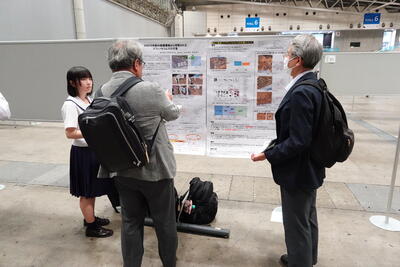

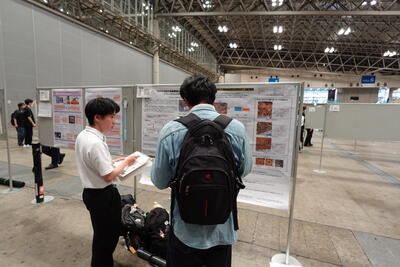

【科学部】日本地球惑星科学連合2024年大会(2日目)

本日は本番です。

発表コアタイムは午後からでしたが、化石班の3人は午前中から精力的に発表していました。

自分たちの考える結論の不備を指摘されるなど、厳しい意見もいただきました。

3人は落ち込みつつも解決策を探るために専門家の方々とディスカッションしていました。

強行軍の旅程でしたが、今後の研究の深化につながる学びの大きい大会参加となりました。

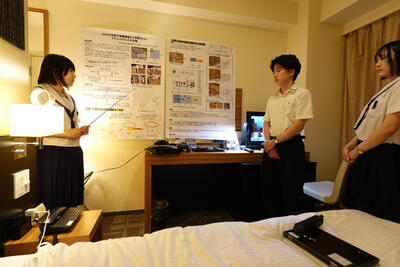

【科学部】日本地球惑星科学連合2024年大会(1日目)

科学部化石斑3名が日本地球惑星科学連合2024年大会にて発表します。

本日は移動日であり、千葉市内まで移動しました。

午後に到着しましたが、夕食後にミーティングにて発表練習を行いました。

明日の発表では、自分たちが導き出した結論を専門家の皆さんに伝えるために一生懸命発表したいと思います。

【科学部】鹿本高校との共同研究が始まりました

これまで天草内で地道に研究を続けてきたホタル班の研究が広がりを見せています。

本日は鹿本高校(SSH校)とのオンラインミーティングが行われました。

鹿本高校の3名の生徒さん(1,2年生)と、本校科学部ホタル班の3名の生徒(2年生)が初めて交流しました。

本日は本校から研究手法のレクチャー等が行われました。

今後、データの処理のレクチャーを経て、研究結果・考察を交えてのディスカッション等を予定しています。

研究の連携だけでなく、ホタル保護の活動が県下に広がるように頑張っていきたいと思います。

【ASⅡ】班編制、できるかな♪ / Making Research Groups

テストも終わり、久々のASⅡです。今まで、周りの生徒や先生とディスカッションをしながら、研究テーマを色々と練ってきた生徒たち。今週と来週で、そろそろ研究班を編制しよう!ということになりました。生徒たちは隣の席の友人と話したり、あちこち歩いて仲間を勧誘したり、班を編制すべく思い思いに動いています。少し、ディスカッションの様子を覗いてみました。

古民家の耐震をテーマにしようと考えている班には、3名が集まっています。古民家の耐震の下調べとして、まず何を

調べなければならないかについて熱心に話していました。まず、出てきた意見は古民家の「構造」。それから...? みんな顔を見合わせています。しばらく時間を置いて、「地震のとき、古民家はどのような揺れ方をするか」「どの箇所がどのように破損するか」など、様々な意見が出てきました。一般的に、耐震化がなされていない建物は地震に弱いというイメージですが、果たして本当にそうなのか、弱いとしたら、どの部分が弱いのか? もっと具体的に調べてみる必要がありそうですね。

また、運動学や運動力学に関する研究をしようと考えている生徒もいます(今のところ1人のため、班員募集中だそうです!)。何やら、先日行われたスポーツテストを1つの材料にしたいと考えているようですが.... さて、種目も様々なスポーツテストの、どこに焦点を当てるべきか? どのようにデータを取っていくのか?? 他の班の生徒も巻き込んで、物理の先生とのディスカッションが始まりました。例えば、反復横跳びでいい記録を出すには...? この種目では、左右の線と線との間を行ったり来たりする際、「素早く運動の向きを切り替える」動作が必要です。では、切り替える仕組みや力の働きはどうなっているか? 足のどの筋肉がどのように伸びたり縮んだりしているか? また、それらの動きのデータを、どのように取っていけば良いのか? 話せば話すほど、アイデアは広がっていきます。ディスカッションって面白いですね!

来週の終わりには、研究班がある程度固まっていることと思います。しっかり話して、調べて、自分がやりたい研究をすすめていけるといいですね。

Exam week is over and it’s time for AS II again! Students have been discussing various research topics with others, but it’s about time they need to form research groups so that they can actually start researching! The students are talking with their friends sitting next to them or walking around to find someone to work with. Let’s have a closer look at two groups discussing passionately.

Here are three students who are planning to study earthquake resistance in old houses. They are talking enthusiastically about what they need to investigate first. The first opinion that came up was the structure of old buildings. And then...? After some time, various opinions came up, such as "how old houses shake during an earthquake" and "which parts of the houses are damaged.” Many of us believe that old buildings without earthquake-proofing are sure to be vulnerable to earthquakes, but is this really the case, and if so, which parts are weak? It seems that more previous research is needed.

Another student is thinking of doing research on kinematics or kinetics. To start with, he is thinking of analyzing the result of the “Physical fitness test” last week, which shows the students’ athletic ability. Speaking of the “Physical fitness test,” we have more than ten items, such as the 50 m run record or standing broad jump. So, which record of the test should we use, and how will we get enough data? He started a discussion with the physics teacher, involving a student from another group. They decided to give “Repetitive horizontal jump” for example. When going back and forth between the left and right lines in this event, it is necessary to quickly switch the direction of motion. So, how does the switching mechanism or force work? Which muscles in the leg are being stretched or contracted? Also, how should we take data on these movements? The more they talk, the more ideas they get. Discussions are interesting!

By the end of next week, they will have succeeded in making research groups according to what they want to study in this class. I hope they will enjoy their discussions so that they can deepen their research!

日本地球惑星科学連合2024年大会参加に向けて

26日に幕張メッセ(千葉県)で行われる「日本地球惑星科学連合2024年大会」に科学部化石班が参加します。

この大会は、全国の高校生が地球科学に関して発表する規模の大きな大会です。

参加する生徒たちは、過去の研究論文を読み込み、自分たちの結論を導き出していました。

さて、生徒たちの結論に対して研究者の方々からは、どのような意見をいただけるのでしょうか。

生徒たちはドキドキわくわくな様子でした。

【ASⅠ・ATⅠ】 天草市×熊本大学 連携講義 2日目

本日7限目は、天草市×熊本大学 連携講義の2日目でした。

前回とは違う並び方、班編制にドキドキの生徒たち・・・。自己紹介やグループワークでは、いつもよりも先輩らしい2年生の姿も見られ、学年を跨いで交流する良い機会になりました。

今回も前回同様、地域創生のために立ち上がっている大人たちについて講話をしていただきました。

生徒たちはみんな「将来は天草から出よう」と考えながらも、「自分の地元がなくなるのは嫌だ」という気持ちを持っています。地元へ思いを馳せ、どんな課題があるかな?どうすれば解決できるかな?自分の知らないところで地元を守ろうと奮闘している大人がいるんだな。いろいろなことを考えたことだと思います。

ぜひ、今回の講話で感じたこと、考えたことを今後のASやATでの研究につなげていってくださいね。

【ASⅠ・ATⅠ】 天草市×熊本大学 連携講義 1日目

本日より、天草市×熊本大学連携講義がスタートしました!

初回である今回は「あまくさの人口減少について考える」というテーマのもと熊本大学 熊本創生推進機構地域連携部門部門長の金岡省吾先生より講義を受けました。

地域創生という言葉にピンとこない生徒たちがほとんどの中、金岡先生からの「将来どこで活躍したい?」「天草?」「それ以外?」という問いかけは生徒たちにとって身近な話題であり、人口減少が他人事ではないことに気づくきっかけになりました。そして、「この状況をどうにかしたい!」と問題に立ち向かう大人や若者たちがすぐ近くにいることを知ることができたようです。

後半のグループワークでは、今日の講義で気になったワードについて4人1組で話し合いました。どの班も積極的に意見を出していました。代表で発表をしてくれた班の生徒は「天草が消滅する」というワードが気になったようで「もしそうであれば悲しい」と感想を述べてくれました。

AS・ATで研究課題を設定する際、課題解決に向けて研究を進めていく際、様々な場面で大切になる視点だと思います。ぜひ今後も大切にしつづけてほしいです。

【ASⅡ】研究テーマの種を見つける発表会

5月11日(土)のASⅡでは、前回作成したワークシートをもとに複数の地域課題から、研究のアイディアを発表するグループワークを行いました。

発表者は、研究のテーマとなりそうな課題をピックアップし、どのように実験を組み立てる予定かや現在困っていることについて発表します。他の人はそのアイディアを聞いて、率直な感想を述べるとともに、研究を進める上で課題となりそうなことやその課題にアプローチができる他の手立てを提案したり、発表者が困っていることの相談にのったりしました。

授業参観の中行われた今回のASⅡでは、自分にはもっていなかった視点が得られたり、実験方法を具体的に考えることができたようです。

どのような研究テーマが生まれるか楽しみです。

【ASⅡ】テーマの「深掘り」とは? / Delve Deeply into a Research Theme

本日のASⅡでは、冒頭に8月実施予定のシンガポール海外研修についての説明があった後、これまで個人やグループで行ってきた研究テーマ設定に関連して、テーマの「深掘り」を行いました。ASⅡ担当の松原先生より、過去に天草高校の先輩方が行った「赤潮」に関する研究を題材にして、研究テーマを5w1hの形で深く掘り下げる方法について説明がありました。具体的にいうと、赤潮の何(what)が問題なのか、赤潮はどこで(where)起きている問題なのか、などについて、1つ1つ具体的に考えていくということです。生徒たちは、ワークシートを活用してブレインストーミングを進めていきます。既に研究テーマをほぼ固めている班、方向性は決まっているもののテーマ設定までは行きついていない班、様々なことに興味がありまだテーマを絞り切れていない班など、生徒たちの状況は様々です。時には周りの友人とアイデアを出し合ってみたり、先行研究をもう一度見直してみたりと、生徒たちは各自工夫してこの活動に取り組んでいました。

研究に費やせる時間は限られており、これから始める研究を「高校生のうちに」大幅に進めたり、目覚ましい成果を残すことは現実的には難しいかもしれません。しかし、高校で取り組んだ研究を卒業後に更に発展させていくということを念頭において、ASⅡで研究するテーマを設定することで、今後の具体的な実験や調査の計画も立てやすくなると思います。今、テーマ設定に十分に時間をかけることが、必ず今後の研究に生きてくるはずです。みんな、がんばって!

After an explanation about the SSH Singapore Study Tour in August, ASII students had an activity to make their research themes more specific. Mr. Matsubara explained how to delve deeply into a research theme using the “5W1H” method, raising the question of “red tides” as an example: “WHAT problems do red tides bring?”, “WHERE red tides are occurring?”, and so on. Students utilized a worksheet to brainstorm their ideas. While some of them have already decided on a research theme, there are still others who have decided on a direction, yet have no specific theme, and those who are, at a loss with so many ideas in mind. Working together, the students were sharing their ideas with their friends, or reviewing their previous research, so that they can have more ideas on what they really want to study in this class.

The time available for research is limited, and it may be difficult for many of the students to make significant progress or achieve remarkable results while in high school. However, they can still develop the research they work on in high school further after graduation.Keeping this fact in mind, it would be easier for them to set research themes in high school, then to plan specific experiments or investigations to be done. Taking enough time to set a theme now will surely come alive in your future research. Good luck, everyone!

【科学部】御所浦島での化石調査合宿(2日目)

御所倉島の「スフェノセラムスの壁」調査合宿2日目です。

本日は調査を行った4.5m四方で見つかった貝化石の殻長、殻幅、破損度、方向を再確認しました。

加えて、調査範囲外の生痕化石についてその種類を確認しました。

2日間の調査でも、現在までの結論に矛盾する結果は得られませんでした。

もう少し検証が必要ですが、古生物に関する新しい発見をしているようです。

続報を御期待ください。

<番外編>

合宿では、御所浦町の「エンジョイもりえだ」様にお世話になりました。

おいしい魚の夕食も、こだわりの塩と海苔を使ったおにぎり弁当もおいしかったです。

ありがとうございました!

【科学部】御所浦島での化石調査合宿(1日目)

科学部化石班の5人が、御所浦島で化石調査合宿を行いました。

2日間の合宿初日の本日は、「スフェノセラムスの壁」の未調査の部分の調査を行いました。

本日の調査により、ようやく4.5m四方の範囲が終了しました。

壁全体が10m四方程度の面積があるので、まだまだ道のりは長いのですが、明日も含めて地道に調査を続けていきます。

【ASⅠ】天草学連続講義③・④(九州大学理学部付属天草臨海実験所・昭和建設工業)

本日は天草学連続講義の2回目が実施されました。

6限目は九州大学理学部付属天草臨海実験所の新垣誠司准教授より天草の海についての現状及び課題についてご説明を頂きました。

研究結果を基に、天草の海の環境の変化や多様な生態系などについて実際のデータや画像資料などを示して頂きました。生徒も天草の豊かな海洋環境や資源についての理解を深めるとともに、この豊かな海を守り活用していくための方法を探究していくためのきっかけとなったのではないかと感じました。

7限目は昭和建設工業代表取締役佐々木淳一様より天草についての現状や課題について天草で活動されている企業の立場からご説明を頂きました。

天草が地域として持続していくために人口減少という大きな課題を様々な視点から分析し、それぞれの視点からの解決法を実践に移していくことの重要性を説いていただきました。また、天草で活動されている企業の立場から企業としてできることを考え、地域と連携しながらその解決に取り組んでいきたいという希望を語っていただきました。高校生としてのの視点や考えを活かして実際に地域や企業などと連携して探究活動に取り組む生徒が多く出てくれることを期待したいと思います。

天草市の現状や課題を踏まえた上で天草市の課題解決に向けた糸口を掴むきっかけにしていってもらえたらと思います。

【ATⅡ】より良い研究を目指して / Aiming for Better Research

本日のATⅡは、まず、昨年度の自分達のポスターを見ながら、改善が必要な点を洗い出すところから始まりました。多くの班が抱える課題としては、実験やアンケートから得られたデータ数が不十分なことや、結果と考察の記述がきちんと区別されていないこと、そもそも検証が難しい仮説になっていることなどがあります。7月の発表までに、これらの課題を1つずつ解決していかなければなりません。各班の班長を中心に、課題の洗い出しをしながら今後の具体的な研究計画を立てていました。

1階の教室をのぞいてみると、天草の新たな特産品、その名も「でっぷるパイ」作りを研究している班が活動していました(ちなみに、「でっぷる」は「でこぽん」+「アップル」に由来するそうです)。今日は、昨年度の試作品制作をもとに、でこぽん以外の柑橘系の果物の利用や、製品化したの原価の計算を行っていました。

また、別の教室では民話の研究をしている班が活動していました。尋ねてみると、最近、天草の民話との比較対象として内陸部の民話を調べることにしたようです。今のところ、ターゲットは岐阜県の民話とのこと。天草とは気候も風土も大きく異なる地域の民話にはどんな特徴があるのでしょうか。結果が楽しみですね。

このようにATⅡでは、化学や生物、物理などの自然科学系の研究だけではなく、社会科学や人文科学系の研究を行っている班も多くあります。班のメンバーで協働し、他の班とも交流をしながら、それぞれの興味がある分野で地域社会に貢献できる研究活動が進めていけるといいですね。

Students started today’s AT II with checking their research posters so that they could identify areas in need of improvement in their research. Many groups have been struggling with having enough data as well as discussing results clearly. Some groups may even need to check if their hypothesis could be verified within the limited time left. Students are having discussions to make their last year in high school fulfilling.

A group trying to make a specialty of their town was reviewing the prototype product they made last year. They have been trying to make some orange pies using local oranges called “Dekopon.” Today they were calculating costs of their future products and discussing whether they should also try other citrus fruits. (Sounds delicious!)

Another group studying local folktales seemed to have decided to look into folk tales from inland areas as a comparison target. At the moment, the stories from Gifu Prefecture are in their mind. What are the characteristics of folktales from regions with different climates and culture from Amakusa? We cannot wait for the results!

In ATII, there are many groups conducting research not only in the natural sciences such as chemistry, biology, and physics, but also in the social sciences and humanities. We hope that the members of the groups can collaborate and interact with other groups to promote research activities that can contribute to the local community in their respective fields of interest.

【科学部】女子部員、奮闘中です

1年生女子部員8名が、研究テーマの設定に向けて文献等の調査をしていました。

それぞれ中学校は違うのですが、和気あいあいと話し合いをしていました。

話し合いに参加すると、「ドローンの農業活用」や「プラスチックのケミカルリサイクル」などに興味を持っているようでした。

次は興味をどのように研究へと進化させるかが重要です。

先輩の教えを受けながら、頑張ってほしいと思います。

【ASⅢ】研究が進んでいます! / Research in Progress

2回目のASⅢとなった今日の授業では、まずSSH主任の宮﨑先生から1年間の研究の流れや発表会などの説明があり、その後、早速生徒たちは各班での研究活動に入りました。今年度から研究ベースを3階の物理室に移し、気持ちも新たに探究に勤しむ34名の若き研究者たちです!

今日の1時間、各班では春休みまでの研究の進捗状況の共有や実験の準備、これからに向けてのディスカッションやデータの分析など、それぞれ有意義に時間を活用していました。下の2枚の写真は物理室で手作りししおどしを使って研究を進める「電磁誘導」班と、地学室でこれまた手作り防音室作りに励む「音」班です。ちなみに、音班の防音壁は熱したカッターを使って様々な形に加工しているとのこと(初めて知りました)。頭をひねり、手を動かして、各班、懸命に研究活動を進めています!

昨年度のASⅡとの一番の違いは、研究時間が2時間から1時間になったこと。昨年度以上に効率よく研究を進めていかなければなりません。まずは、7月18日(予定)のARP探究成果発表会が今年度最初の舞台です。早くも論文を作成し始めた班もあります。この1年がみんなにとって実りある研究の年になりますように!

In today's second AS III, the head of SSH Department, Mr. Miyazaki first explained the research schedule and presentations for the year. Then the students immediately began their research activities in their groups. This year ASⅢ students moved to the Physics Room on the 3rd floor, and our 34 brilliant young researchers are now working on their research with enthusiasm!

For an hour today, each group made use of their time by sharing the progress of their research, preparing for experiments, and discussing and analyzing data. The photo below shows the "Electromagnetic Induction" group working on their research using a handmade shishio-doshi (a traditional Japanese water-filled device used to scare birds in the garden), and group "Soundproof" is working hard to build a soundproof room. Surprisingly, they have been using a heated cutter to make walls in various shapes - they are such great craftworkers! Anyway, each group is doing what they should be doing, not wasting a single second!

The biggest difference from last year is that their class period has been reduced to only 1 hour a week as opposed to 2, which means they must conduct their research even more efficiently than last year. First of all, the ARP Presentation in July will be the first presentation outside school this year for them. We hear that some of the groups have already started writing research papers! We hope that this year will be a fruitful one for all of you!

【ASⅡ】先行研究...からの情報交換会! / Sharing Information in Groups

今日のASⅡでは、冒頭に授業担当者の一人である井上先生と田上先生からお話をいただきました。井上先生には、大学で学んだ「非ユークリッド幾何学」についてや、数学の授業で扱う統計学をはじめとした知識がどう研究結果の立証に活かせるかについて、数学科の立場からお話しいただきました。物理の田上先生からは、井上先生の非ユークリッド幾何学に対抗して(?)「ニュートン力学」についての話や、歴代の先輩方がこれまで試行錯誤してきた「データを取る」際の技術面でのお話をしていただきました。どちらの先生も地球儀や測定器具などの実物を用いたりしながら、生徒の興味・関心に沿った様々なお話をしてくださいました。

その後、生徒たちは先行研究の調べ方を学びました。昨年度のASⅠでも先行研究を経験してはいますが、信頼できる論文や研究をこれまで以上にしっかり調べることが、今後の研究テーマや仮説の設定、研究計画の立案などに必ず生きてくるはずです。今日の授業では論文検索サイトの「J Stage」を活用して、自分が興味のある分野の論文や、今後の研究の参考になりそうな論文を探す時間を取りました。ここで得た情報を自分の言葉でプリントにまとめ、7限目には6班に分かれての「情報交換会」を行いました。

研究テーマの設定には、本やインターネットを活用しての情報収集が欠かせませんが、単に情報を得る(インプット)だけではなく、仲間との情報共有(インプット+アウトプット)を経ることで、情報を自分の知識として活用でき、研究につながるヒントを発見できるはずです。今日のASⅡも、貴重な学びの機会となりそうですね!

Today in the ASⅡ, we had a talk from Mr. Inoue and Mr. Tanoue at the beginning of the class. First, Mr. Inoue, a math teacher, talked about "non-Euclidean geometry," which he learned in college, and how mathematical knowledge such as statistics can be used to substantiate research results. Then Mr. Tanoue, a physics teacher, talked about "Newtonian mechanics." He also talked about the "data acquisition," which many senior students have been struggling with.

The students then learned how to research previous studies. Although they did some previous research in the AS I last year, researching reliable articles and studies more thoroughly will help them formulate research themes, hypotheses, and research plans in the future. Today, they spent some time using a website called "J-Stage" to find interesting articles.

In the 7th period, the students exchanged the information they got in smaller groups. Today’s classes would surely be another valuable learning opportunity!

【科学部】上級生からの研究手法レクチャー

昨日、入部した1年生に対して、3年生が文献調査の方法と意義をレクチャーしていました。

1年生は研究テーマの設定に生かしてほしいと思います。

3年生は自身が1年生だった時に先輩に教えてもらったことを思い出し、自分の研究経験も交えながら、レクチャーしていました。

【科学部】部結成が行われました

本日、部結成が行われました。

科学部には男子1名、女子9名の10名の1年生が入部しました。

部結成では自己紹介と研究分野の紹介が全員から行われました。

その後、それぞれの活動となり、1年生は上級生から研究テーマの設定に関するレクチャーを受けていました。

さて、1年生はどんな研究を行うのでしょうか?

今年も活発な科学部となりそうです!

【ATⅡ】探究の総まとめ ~ATⅡ、スタート! / ATⅡ: To Conclude our Research

無事3年生に進級した文系・理系の4クラスの生徒たち。毎度おなじみ、火曜の7時間目の探究活動もATⅠ(天草探究Ⅰ)からATⅡにバージョンアップしました。1年生から継続してきた探究活動も、気づけばまとめの時期となりました。昨年度から継続している研究が順調に進んでいる班も、なかなか結果が出ず苦しんでいる班も、7月の成果発表会では成果を発表できるようにしっかりと準備を進めていかなければなりません。

久しぶりのATとなった今日の授業では、まず、ATⅡ担当の中村先生より1年間のスケジュールや活動内容について説明がありました。その後、生徒たちは各研究班に分かれ、春休みの活動の振り返りや現時点での課題の洗い出し、今後の具体的な計画の立案を行いました。

2週間後には、ATⅠ選択者である2年生が先輩の研究について聞きにくる「質問タイム」が設定されています。研究をしっかり進めるためにも、そして後輩たちに自分たちが行ってきた研究の魅力を伝えるためにも、各班でのディスカッションをしっかりと進めていってください!

The 3rd graders continued their inquiry activities from AT I (Amakusa Inquiry I) into AT II. This is the last year for them to finish up their research. Whilst some groups are making good progress in their research, some other groups are struggling to make results. In any case, their first goal this year is the ARP presentations in July.

In today's class, Mr. Nakamura explained the schedule and activities for the year. After that, students gathered in groups and discussed their spring break activities, the problems they have at the moment, and their research plans this year.

In two weeks, the 2nd graders, who are taking AT I classes, will come and ask about their seniors' research. This is not only a good learning opportunity for the 2nd graders but also a great opportunity for 3rd graders to look back on what they have done so far. Maybe they can even find someone to take over their research in progress after their graduation! Anyway, in order to make good progress in their research and to effectively communicate what they have done to the younger students, they need to make sure to have a good discussion in groups for now. Let’s have fun researching, everyone!

【科学部】部活動見学が行われています

現在、1年生の部活動見学が行われています。

科学部にも1年生が来てくれました。

上級生が自身の研究内容を紹介しています。

多くの1年生が入部してくれることを願っています。

【科学部】環境DNA分析用の採水を行いました

先月より環境DNA分析用の採水を始めています。

約1ヵ月ぶりに訪れた採水場所ですが、タケノコが生えていたり、テントウムシが飛んでいたりと春の息吹が感じられました。

ホタルのDNAも含まれていることを期待します。

続報をお待ちください。

【ASⅡ・Ⅲ】AS対面式 / Welcoming new students!

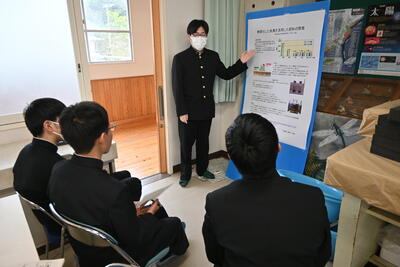

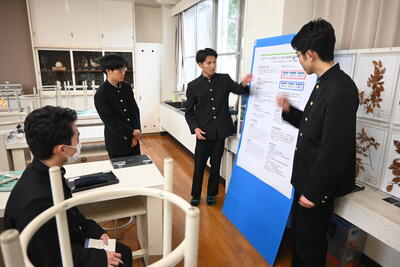

今日の7時間目は、ASⅢの3年生がASⅡの23名に対して、自分たちの研究についてポスター発表及びスライド発表を行いました。12の研究班が3教室に分かれ、これまでの研究の成果や研究の面白さについて熱く語りました。

研究の中には、結果が出るまでに多くの時間を要するものも多くあれば、動植物を対象とした研究など、特定の季節にしか実験に必要なものが入手できない研究もあります。さらに、仮説の検証を確かなものにするためにはどの分野においても実験を重ねたり被験者数を増やしたりして信頼できるデータを集めることが不可欠で、それにはやはり、どうしても時間がかかってしまいます。そのような点を考えると、自分たちの研究結果をもとにした継続研究が生まれることで、卒業するまでの限られた期間では難しかったことが可能になるという側面もあります。各班、10分の発表で研究の魅力を伝えようと工夫を凝らしていました。

2年生にとっては、少人数のアットホームな雰囲気の中で、様々な分野の研究内容をじっくり聞くことができる、またとない機会です。それぞれの班の先輩に温かく迎えられ、やや緊張しつつも、積極的に質問もしている姿が見られました。

今年度のASⅡ、ASⅢでは、2年生と3年生が同じ教室で研究を進める場面もこれまで以上に増やしていきます。同じ部屋で研究の手法や器具の使い方を先輩に気軽に質問したり、また、3年生にとっても、下級生に教えたり説明したりすることにより、新たなアイデアが生まれたり、アウトプットの工夫に磨きがかかっていくことでしょう。

進化し続けるASⅡ・ASⅢ、これからの活動をどうかお楽しみに!

In the 7th period today, 3rd year students in ASⅢ gave poster / slide presentations on their research to the new AS II students. 12 research groups, divided into 3 classrooms, spoke passionately about their research and the excitement of inquiry study.

Conducting research usually requires a lot of time before results are obtained, moreover, some research can only be conducted (such as one's involving certain plants and animals), in certain seasons. Furthermore, in all fields, it is essential to collect reliable data through repeated experiments and increasing the number of subjects in order to verify hypotheses, which, again, inevitably takes time. From this perspective, having someone to take over their research makes many things possible that would have been difficult to do in the limited time before graduation. Each group tried their best to attract successors-to-be in a 10-minute presentation.

For the new ASⅡ students, this is of course a great opportunity to listen to the details of research in various fields in a small-group. They were warmly welcomed by the seniors in their respective groups, and–while somewhat nervous–they were also actively asking questions.

In this year's AS II and AS III, second-year and third-year students will have more opportunities than ever to conduct their research in the same classroom. Being close to each other, students will be able to easily ask their seniors questions about research techniques and how to use equipment. This is also a good opportunity for the third-year students: by teaching and explaining to their junior classmates, they would have more chances to have new ideas and refine their output devices.

AS II and AS III will continue to evolve - please stay with us and look forward to our future activities!

【ASⅡ】今年度のASⅡ、始動します!/ The Very Beginning of ASⅡ!

今日は、今年度のASⅡの記念すべき第1時間目の授業がありました。23名の精鋭たちで構成された2年ASクラス(男子多め)、まだ新年度が始まって間もないこともあり、まだまだ初々しい感じです!

担任&SSH研究部の松原先生より、授業に必要なものや1年の流れ、研究テーマの設定についてなどのオリエンテーションがありました。1番はじめの大事な予定として、7月のARP発表会にみんなでマーカーで印をつけました。さて、3ヶ月後にはそれぞれどんな研究を進めているのでしょうか。

授業では、まず、生徒たちは「聞いたらわくわくするワード」と「社会が抱える問題」をワークシートに書き出しました。生徒たちはそれぞれ、「インターネット」や「音響」など色々な「わくわくする」言葉を書いています。また、社会問題としては「高齢化」や「外来種」など様々なキーワードが書かれているようです。今日の6,7時間目で先生方の話を聞いたり、ASⅢの先輩たちの研究発表を聞くことで、みんなのイメージはどんどん膨らんでいくことと思います。これからの探究活動が楽しみですね!

昨年度のASⅠでは、観光や行政に関わる研究を行ってきた生徒もいますが、ASⅡでは生物や物理など、科学分野の研究を突き詰めていくことになります。これまでの学びを活かして、それぞれの班で独自性のある研究を進めていってください。

Today we had the very first ASⅡ with our 23 brilliant students. Since it is still early in the new school year, they are still very much in their infancy!

First of all, Mr. Matsubara, the homeroom teacher as well as an SSH department member, had a talk about matters such as what to bring to the classes and the schedule of the year. With markers, the students took note of their very first important event of the year - the ARP presentation in July. There are about 3 months to go before their first presentation, which means they need to choose the research theme and make plans by that time. Well, can you imagine what you will be doing in ASⅡ in three months?

In the class, students first wrote down "exciting words to you" and "social problems you can think of" on their worksheet. Each student wrote various "exciting" words such as "Internet" or "sound.” They also wrote various keywords for social problems, such as "aging population” or “invasive alien species” etc. Listening to the teachers and senior students today will surely help students expand their imagination. We’re looking forward to their future exploration activities!

In AS I last year, some students have conducted non-scientific research such as ones related to tourism and local government, but in AS II, they will be pursuing research in scientific fields such as biology or physics.

To the Students: Please make use of what you have learned so far and proceed with your own unique research in your respective groups!

【ATⅠ】お茶日和! / An Ideal Day for A Cup of Tea?

春休みが始まって早1週間。あれ? 春休み中だというのに教室から何だかにぎやかな声が聞こえてきます。突撃してみると、机をくっつけて何やら作業中の2年生でした。ATⅠの研究活動のために集まっているとのこと、各々の手にははさみが握られ、オリーブの葉を切っているようです。この葉っぱ、実は天草高校のご近所の「本渡南小の運動場」直送。実は、12月の台湾研修のときに、オリーブの実を分けていただいて以来のご縁です。今回も快く許可をいただけたとのこと、本当にありがたいことです。大事に使わせていただきます!

さて、しばらくすると「オリーブ班」の班員たちは家庭科室に大移動。市立図書館から借りた資料を手に、「オリーブ茶」の製作に入るそうです。葉を洗ったり、熱湯で下処理をしたりと作業を進める一方、手の空いた生徒はオリーブの葉に含まれるポリフェノールを検出する方法について調べています。そう、ただの「調理実習」になってしまっては、探究活動にはなりません。「どんな数値を取りたいのか」「何と比較するのか」などなど考えながら研究を進めていくのが大事ですね! 本格的なカメラでしっかり記録も取りつつ、和やかに、かつ、てきぱきと作業を進める生徒のみなさんでした。

3年生のATⅡでは、研究の成果を7月のARP探究成果発表会で発表したり、天草や世界に「提言」したりと、ATⅠから行ってきた研究の結果を分析し、まとめていく必要が出てきます。週1時間という限られた時間だからこそ、計画的に研究を進め、信頼できるデータを蓄積していきたいものですね。

One day, during spring break, we heard some lively voices coming from a classroom. With scissors in each hand, students were cutting olive leaves. These leaves were picked in the "playground" at Hondo Minami Elementary School, a neighbor of ours. In fact, another study group visited them for olives in December. We are very grateful that they kindly helped us again this time.

After cutting the leaves, the students of the "Olive Group" moved to the cooking room. With a book borrowed from the city library in hand, they were planning to make some olive tea. While some students were pre-treating the leaves with boiling water, some were researching how to detect polyphenol contained in the leaves. Yes, the students cannot just “cook”, they must “study” olives as well - they must think about what kind of data to obtain, or what to compare the results with, and so on. But don’t worry, these students are smart enough to know what to do!

In the third grade AT II, students will have to analyze and summarize the results of their research conducted since they were 2nd graders. They will need to present the results of their research at the ARP Research Results Presentation in July, and make "proposals" to–at first–the locals, then eventually to the world! With a limited time of one hour per week, students need to systematically carry out their research and accumulate reliable data. Good luck!

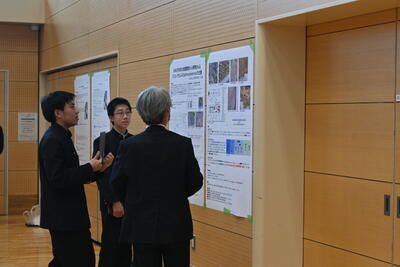

【SSH】ARP探究成果発表会 / ARP Inquiry Research Presentations

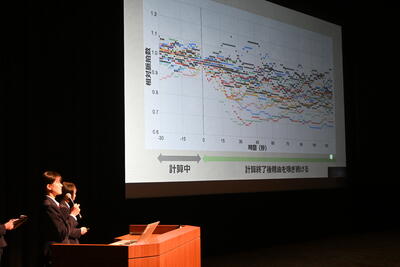

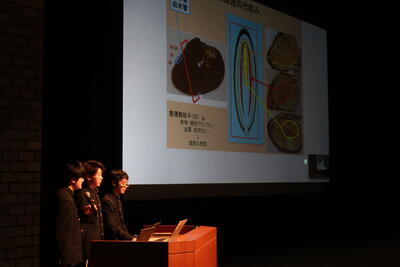

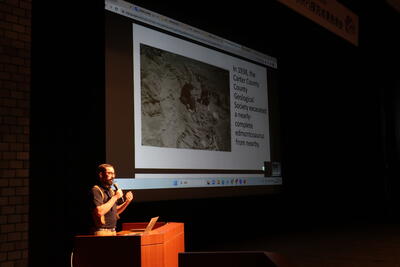

本日、天草市民センターにてARP(Amakusa Research Process)探究成果発表会を実施しました。ステージでは台湾研修報告に始まり、研究発表としてはASⅠ(1年生)の代表6班とASⅡ(2年ASクラス)の代表4班に加え、アメリカ・モンタナ州にあるカーター郡立博物館の学芸員であるネイサン・キャロル博士の講演もありました。ASⅡの化石班の発表と学芸員講演は全て英語で行われ、生徒たちが英語でのプレゼンテーションに必死でついていこうとする姿、何とか英語で質問しようと奮闘する姿も見られました。

体育館ではポスター発表を行いました。ASⅠの38班、ASⅡの8班、科学部の2班、卒業生の2名が前半・後半に分かれての研究発表を行いました。生徒たちは実験に用いた模型を見せたり、ジェスチャーを使ったりしながら、それぞれの研究について熱のこもった発表をしていました。

2年ASクラスにとっては、今回の発表会は学校のSSH事業の中心として活躍する初舞台となりました。受付やステージ裏での運営、体育館での司会進行等、市民センターのあちこちで周りを見ながらきびきびと動いている姿はとても頼もしいものでした。ステージ発表は初めての生徒がほとんどでしたが、堂々とした発表の様子や分かりやすいスライドからは、今日の発表に向けてスライドに工夫を重ねたり、練習を繰り返してきたことが伺えました。

1,2年生のみなさん、本日はお疲れさまでした。ご観覧いただいた来賓の皆様をはじめ、ご来場いただいた方々、オンラインで視聴いただいた皆様、本当にありがとうございました。生徒たちの探究はこれからも続きます。今後ともどうぞ宜しくお願い致します。

Today, the ARP (Amakusa Research Process) Inquiry Results Presentation was held at the Amakusa Civic Center. We had eleven presentations on stage, including a guest lecture by Dr. Nathan Carroll at Carter County Museum in Montana.

In the gym, poster presentations were given by over 50 groups. There were also two poster presentations by graduates, which attracted so many students. The students gave enthusiastic presentations about their research, showing models used in their experiments and using gestures.

For the students in AS class, this presentation was their debut as participants playing an active role. They were working so diligently in various areas of the Civic Center, such as at the reception desk, backstage, and in the gym as moderators, keeping a close eye on their surroundings. Although it was the first time for most of the students to give a presentation on stage, their magnificent presentations and easy-to-understand slides showed that they had been doing so much for today's presentation.

Thank you to all the guests and visitors who came to see the event and to those who viewed it online. The students' exploration will continue in the future. Please stay with us!

<研究発表:ステージ>

<カーター郡立博物館の学芸員であるネイサン・キャロル博士の講演>

<研究発表:ポスター>

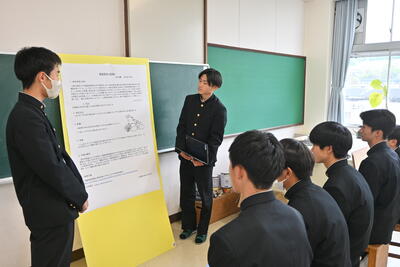

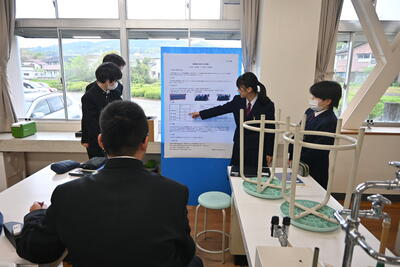

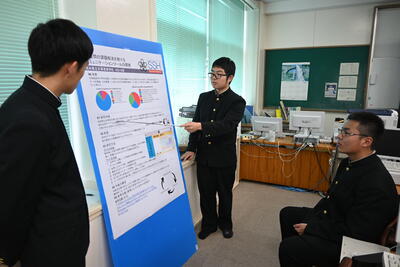

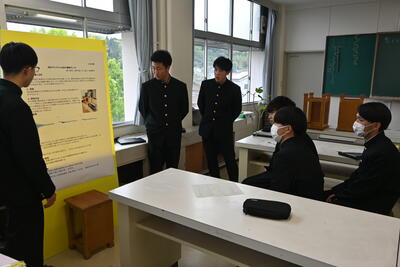

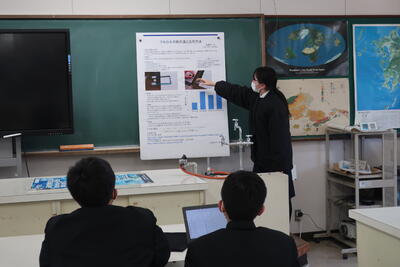

【ASⅠ】ARP探究成果発表会に向けての発表練習

いよいよ来週火曜日に迫ったARP探究成果発表会に向けて、発表練習が行われていました。

練習は作成したポスターを使って行いました。

本番さながらの練習となるよう、質疑応答まで行いました。

鋭い質問も出て、答えられないこともあり、良い練習となったようです。

本番も頑張ります。

<発表練習の様子>

<練習前の打合せ・準備の様子>

【科学部】熊本県水産研究報告及び普及事例合同報告会に参加しました

科学部の卒業生が「熊本県水産研究報告及び普及事例合同報告会」に参加しました。

この会は県の水産センターが実施し、水産に関連する研究報告が行われます。

普段聞けない貴重な内容も発表中にあり、大変勉強になりました。

参加した卒業生4名は水産に関連する大学に進学する予定です。

(卒業しているので、スーツ姿でやってきました。新鮮です。)

この経験を4月からの大学生活に生かして欲しいと思います。

水産研究センターの方々ありがとうございました。

【科学部】環境DNA分析、始めました

科学部ホタル班は、自分たちが考案した保護施設を利用した保護活動に取り組んでいます。

次年度から天草各地に保護施設を設置する予定ですが、その効果の検証も重要な研究活動の一つです。

そこで環境DNA分析を行うことにしました。

本日は分析用の試料を採水しました。

今後、採水した水からDNAが取り出せるか実験し、検証の材料としていきます。

忙しくて大変ですが、一生懸命やっている生徒の姿から保護に対する思いが伝わってきました。

【科学部】佐藤教授(南洋理工大学)とのディスカッション

シンガポールの南洋理工大学で昆虫サイボーグを活用した人命救助の研究をされておられる佐藤教授と科学部がディスカッションを行いました。

科学部の研究発表に対して、熱く指導していただきました。

生徒たちはまだまだ自分の研究が不十分なことに気づき、ディスカッション後には改善策を考えていました。

今後の研究に生かしてくれると思います。

佐藤先生、ご多用な中ありがとうございました。

【科学部】魚糞を活用したアマモ肥料の開発

魚糞を利用したアマモ肥料の開発が続いています。

現在はアマモの生育状況を測るためにクロロフィル測定器を使っています。

このクロロフィル測定器は水温によって誤差が生じる場合があります。

本日はその補正のために、サーモカメラを使ってアマモの温度等を測定していました。

上手く補正は出来るのでしょうか?今後が楽しみです。

【科学部】天草ゲンジボタルのDNA分析を進めています

ホタル班の3人が天草ゲンジボタルのDNA分析を進めています。

少し悪戦苦闘中ですが、少しずつ進めています。

今年度中には結果を報告できると思います。

続報を御期待下さい。

【SSH】SSH職員研修 ~結果と考察の指導について~

本日の午後、SSH職員研修が行われました。今年度最終回である今回の研修では、研究主任より研究結果と考察の指導のポイントについての講義があった後、グループに分かれて実際の指導について考えました。

生徒達はASやATの研究を進める中で実験や調査を複数回実施し、集めたデータを分析して考察を行っています。年々、データの集め方や見せ方が上達している一方、結果と考察が混在していたり、根拠が薄く推測の域を出ない考察も多いことが課題となっています。今回の職員研修では、実際の研究ポスターを見ながら、より良い考察を行うための追加実験や先行研究の活用について「生徒」と「指導者」に分かれてロールプレイを行いました。それぞれの立場から、対象や条件を変えた調査に関する提案や、仮説と結果が異なる場合の検証方法等、様々なアイデアや意見が出て、活発な話し合いをすることができました。

3月にはARP探究成果発表会が予定されています。限られた時間ではありますが、授業内外で生徒と対話を重ね、よりよい考察につなげられるように私たち職員も指導を工夫していきたいと思います。