食品化学科

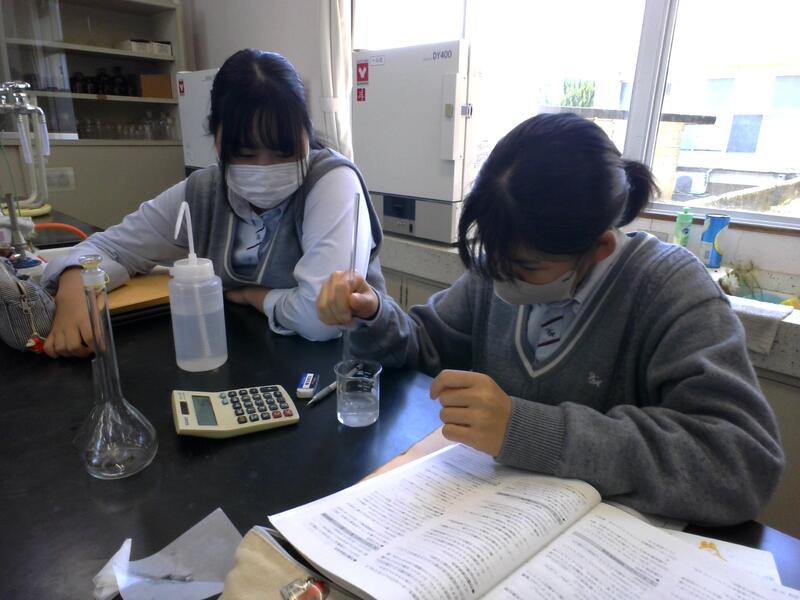

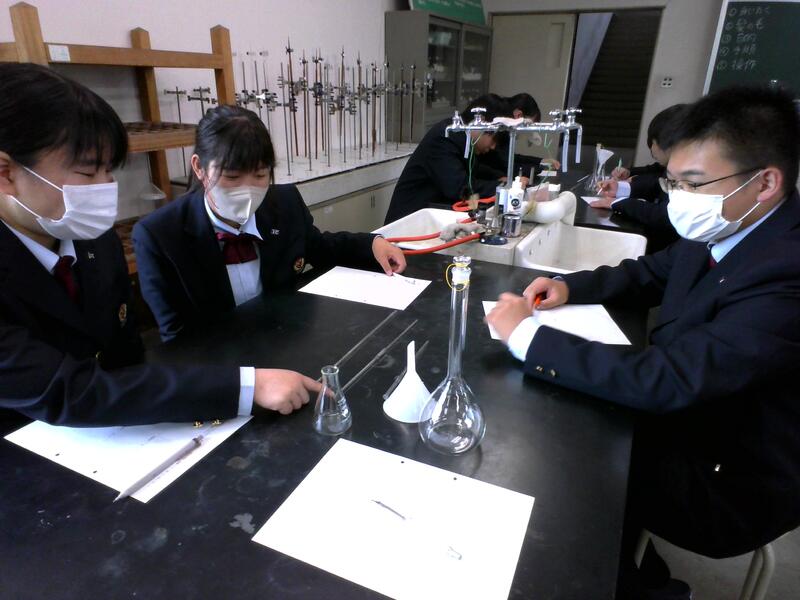

3C 標準溶液の調整(食品化学科)

3年生の「食品化学」では、様々な滴定実験の学習をしてきました

今回はヨウ素滴定を行うための2種類の標準液の調整を行いました

教科書を見ながら、自分たちが作る量に合わせて計算をして作っていきます

計算には少し苦戦していたようですが、標準液作りは順調にすすんだようです

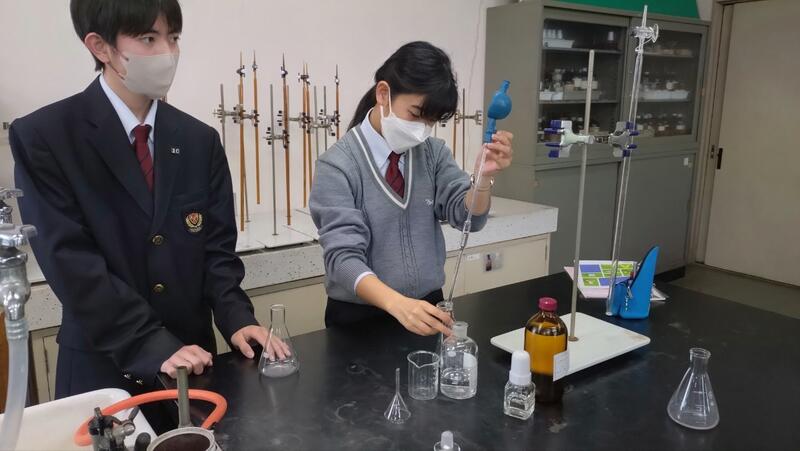

2C 有機酸の定量実験(食品化学科)

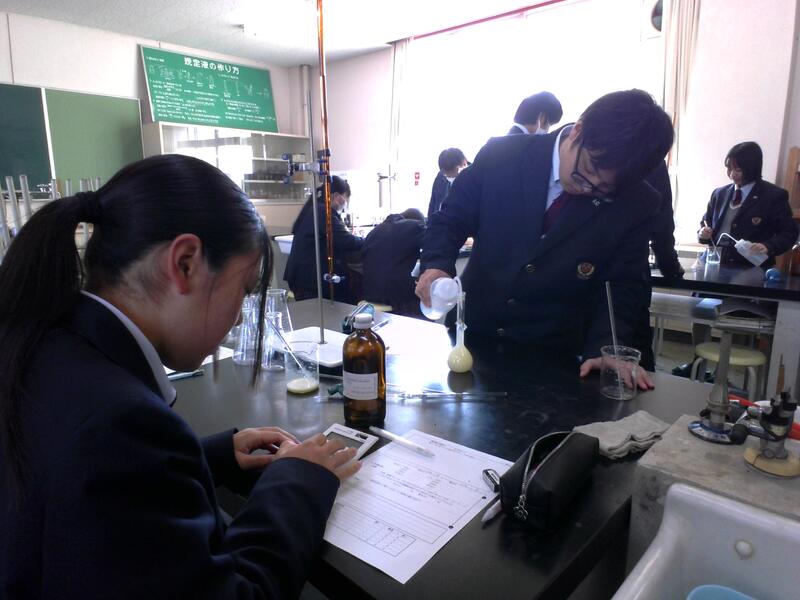

2年生「食品化学」は、自分たちで調整した水酸化ナトリウム標準液を使って有機酸の定量を行いました

希釈した食酢に水酸化ナトリウム標準液を落としていき、中和反応を利用して食酢の酸度を調べます

1滴ずつ慎重に滴下していき、微紅色が30秒ほど残る程度が終点です

正確な数値を得るために滴定を3回行った平均値で計算をして酸度を求めました

1C サツマイモの定植(食品化学科)

1年生の「農業と環境」は、サツマイモの定植を行いました

今回植えた品種は、紅はるかとシルクスイートの2種類です

他の野菜もどんどん育っているので、ナスの芽かきとキュウリの誘引もしました

1C 型抜きクッキー(食品化学科)

1年生「食品製造」初めての実習は、型抜きクッキーでした

卵が分離しないように・・・捏ねないようにさっくりと・・・

2人1組になって、協力して作っていきました

実習室からはおいしそうなクッキーの香りが漂っていました

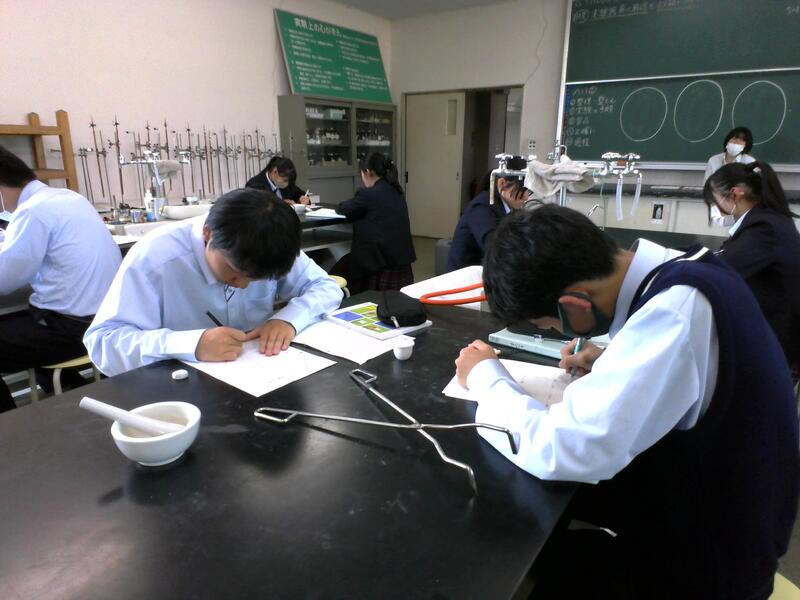

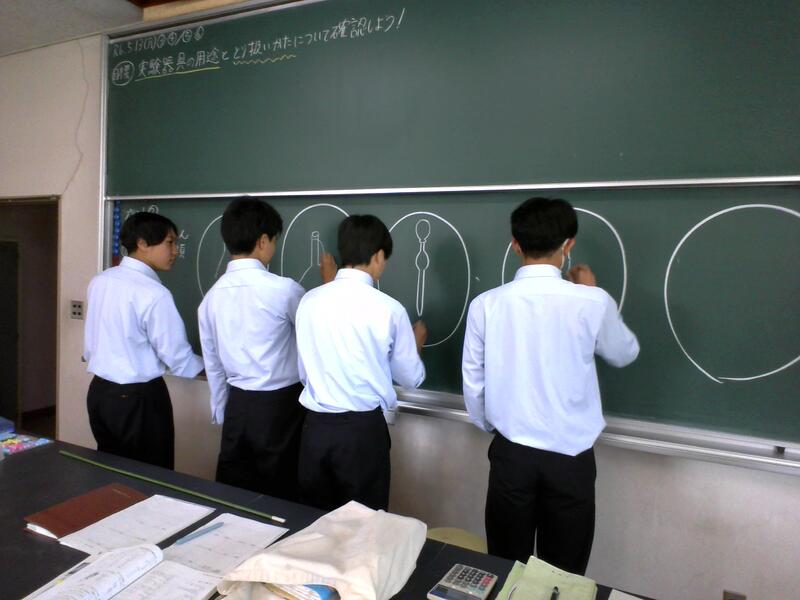

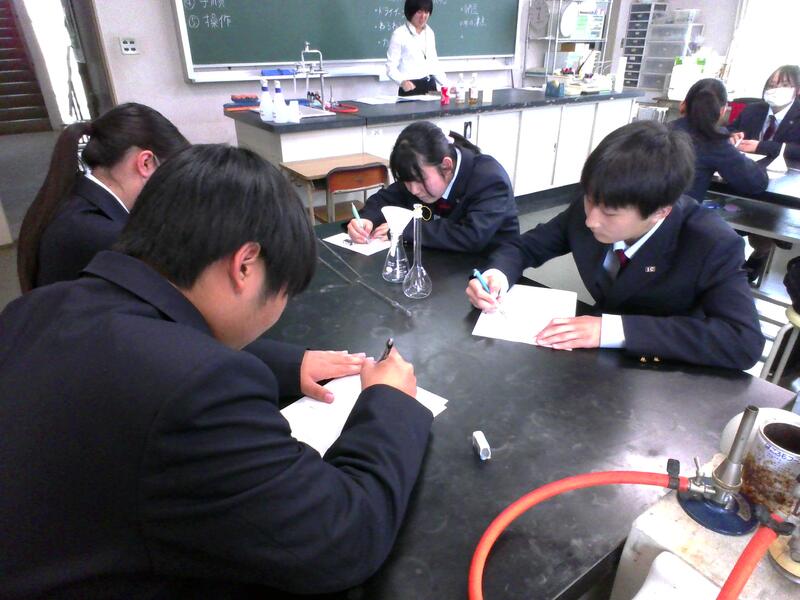

1C 器具のスケッチと基本操作(食品化学科)

1年生の「食品化学」は器具のスケッチと基本操作について学んでいます

安全に実験をするための約束事の確認と、器具の名前を覚えるためにスケッチをしました

代表の人が黒板に描いてくれましたが、みんな器具の特徴をとらえていて上手でした

また、今後の実験で必要になる、ピペットの操作の練習もおこないました

目盛りを合わせるのに苦戦しているようでした

1C 野菜の定植(食品化学科)

1年生の「農業と環境」では野菜の定植が行われました

先生の説明を聞いて、ピーマンと赤シソを丁寧に定植していました

ピーマンやナスに支柱を立てて誘引を行い、最後にしっかり水を上げました

「水やり気持ちがいいですね!」「きゅうりの赤ちゃんがいる!」と発見がたくさんあったようです

また、今回植えた赤シソは食品化学科で販売している「しそジュース」の原料になります

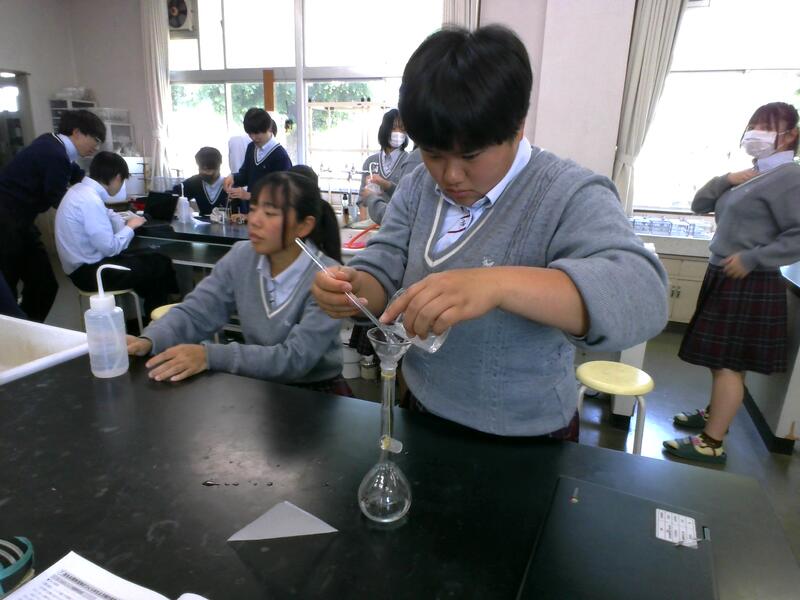

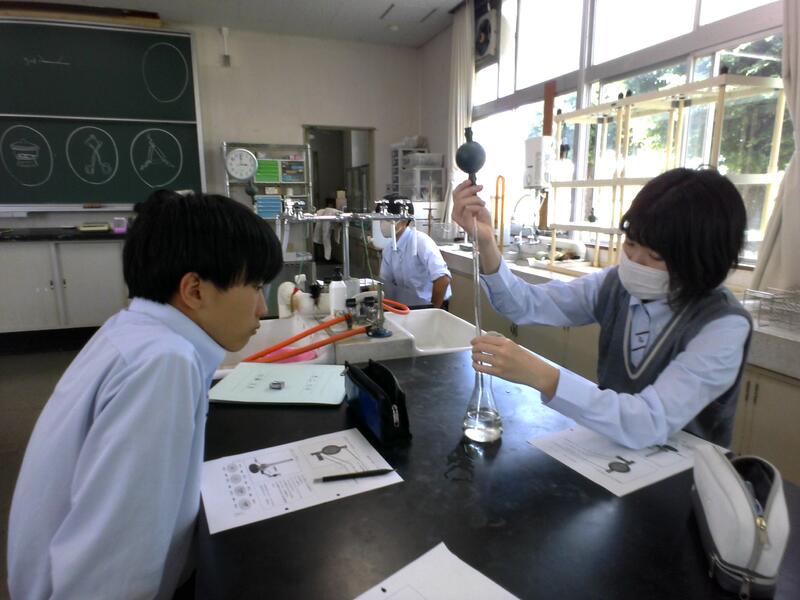

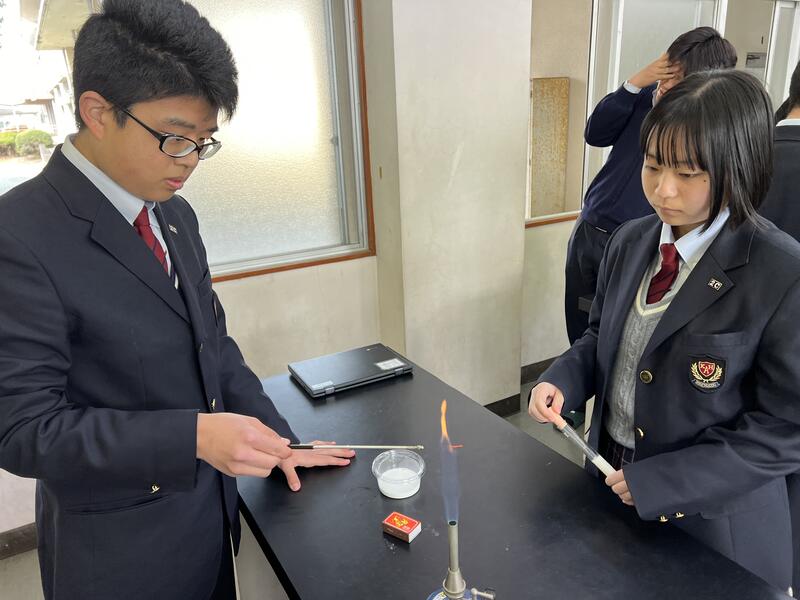

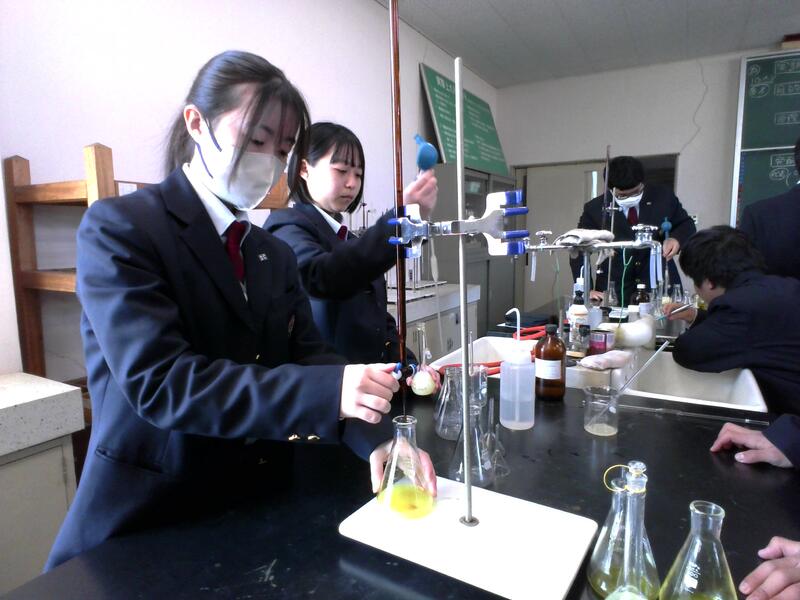

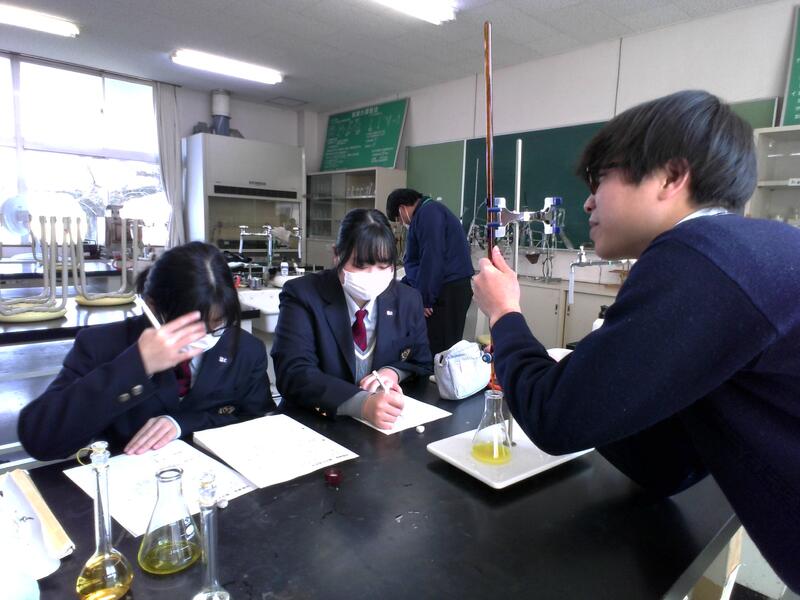

2C 水酸化ナトリウム標準溶液の標定(食品化学科)

2年生「食品化学」は、前回の授業でシュウ酸標準溶液と水酸化ナトリウム標準溶液を調整しました

今回は、水酸化ナトリウム標準溶液の正確な濃度を知るための標定を行いました

シュウ酸標準溶液は正確に調整をしているので、中和反応を利用して水酸化ナトリウムの濃度を調べます

滴定の操作は今回が初めて薄いピンクが終点ですが、通り過ぎて濃いピンクになる班も

滴定は今後の実験でもよく行われる操作なので頑張って習得していきましょう

1C 花壇の管理(食品化学科)

1年生「農業の環境」初めての実習は、校内の花壇の管理です。

2班に分かれて、玄関横にマリーゴールドとバーベナ、パソコン室前にはデイジーを植えました

雑草などを取り除き、肥料をまいて、自分たちで彩りを考えながら花を植えることができました

本校にお越しの際は、ぜひご覧ください

1C 食品化学オリエンテーション(食品化学科)

1年初めての「食品化学」の授業は、全員そろってオリエンテーションをおこないました

食品化学が私たちの食生活においてどのように活かされているかを尋ねると、「加工肉!」

「砂糖が焦げてカラメルになる!」「パンが膨らむ!」など、元気に答えてくれました

そのあと、実験でよく使用する器具を自分たちでそろえて、ピペットの違いを見比べたり、

スケッチをしたり、実際に使ってみました

3C マーマレード用八朔の下処理(食品化学科)

今日の「食品製造」では、マーマレードの下処理をしました

八朔をきれいに洗い、皮をむきます。皮はきれいな所だけを機械にかけて小さくします。

ジャムになったときに口に残る薄い皮と種は取り除き、果肉と果汁を利用します。

30kgの八朔をみんなで丁寧に処理できました

校内意見発表学科予選会(食品化学科)

5月2日に校内意見発表会が行われます

校内大会の発表者を決めるため、学科内予選をおこないました

会の進行は生徒で行い、各学年の代表者の発表を聞き、大会の代表を決定します

発表をしてくれた7名は、堂々と発表していました

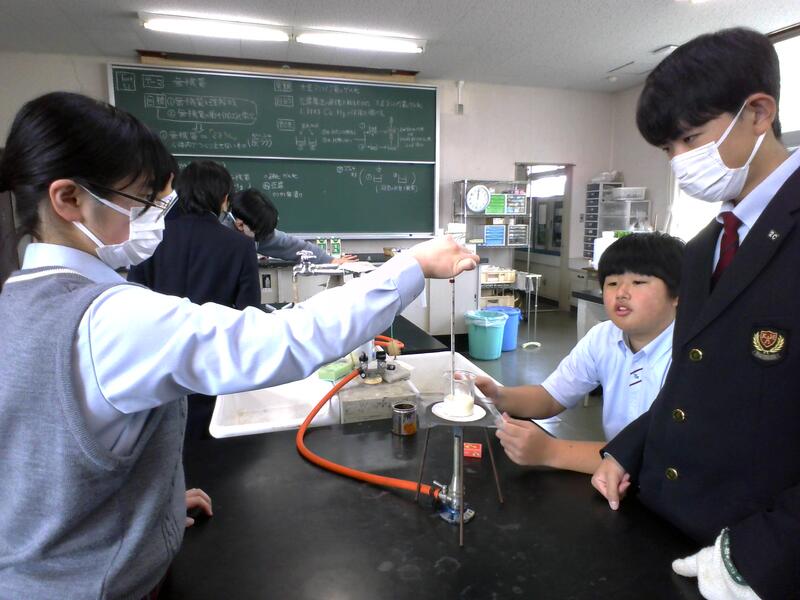

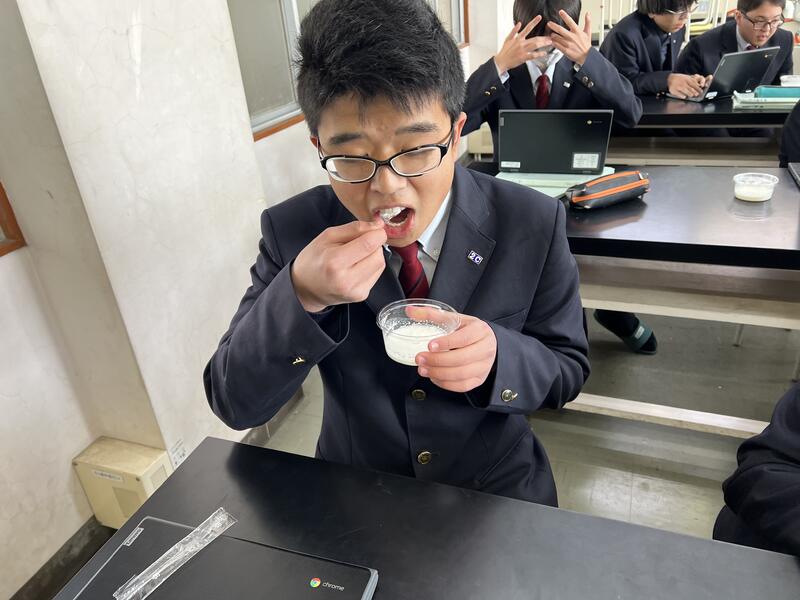

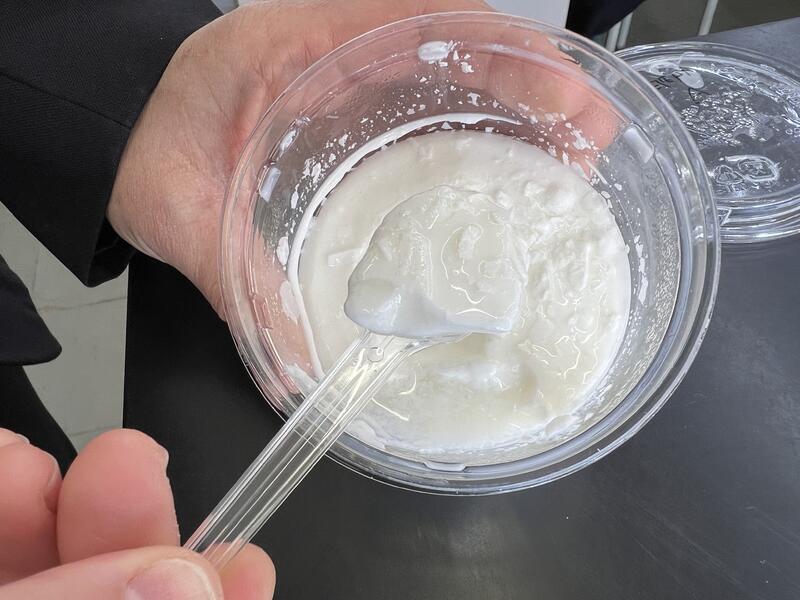

2C 大豆たんぱく質のゲル化(食品化学科)

2年生最初の「食品化学」は、大豆たんぱく質のゲル化の実験をおこないました

温めた豆乳と冷たい豆乳それぞれに、塩化カルシウム液を加えて反応の変化を見ます

冷たい豆乳はドロッとした液体だったのに対して、温めた豆乳は大きな塊ができていました

みなさん、なにか気づきました実はこれ、豆腐製造の原理なんです

ちゃんと味見もして、ゲル化の違いを確認していました

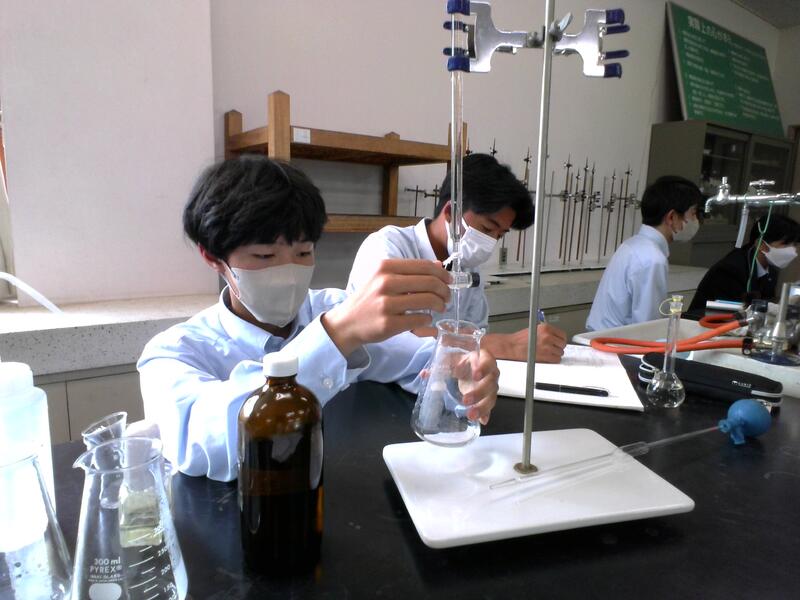

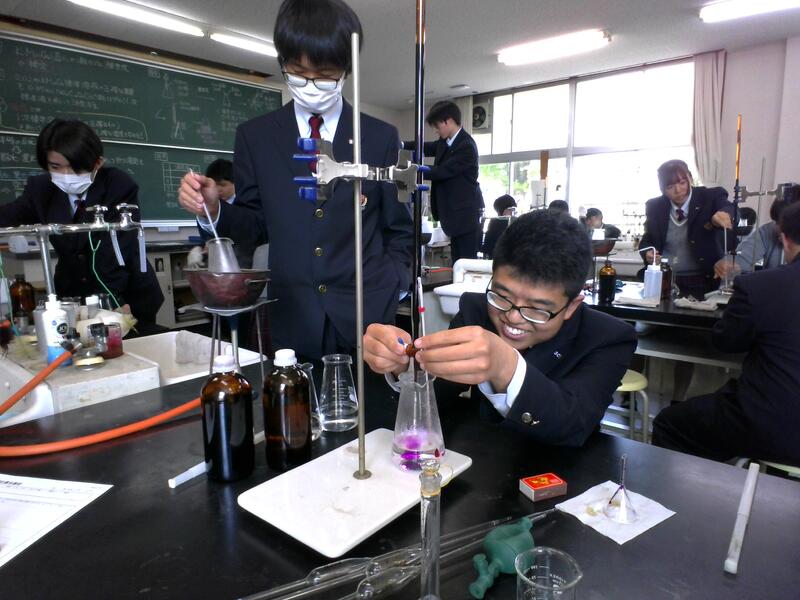

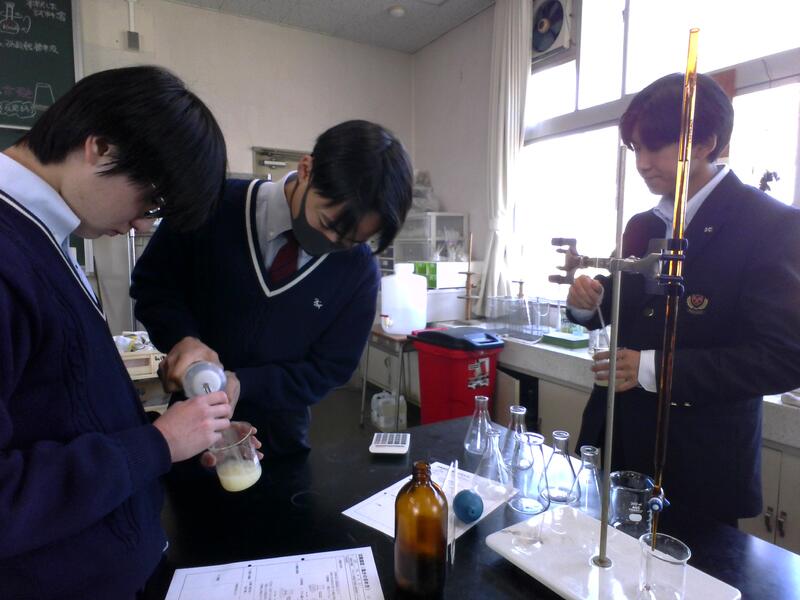

3C 過マンガン酸カリウム標準液の標定(食品化学科)

新年度になり、3年生最初の「食品化学」は、酸化還元滴定の実験です

今回は実験で使用する、過マンガン酸カリウム標準液の標定をおこないました

正確な値を得るため、液温が下がらないようにしたり、滴下速度が決まっていたりと条件があります

同じ滴定実験でも、2年生でやってきた中和滴定や沈殿滴定とは違う操作に苦戦する班もありました

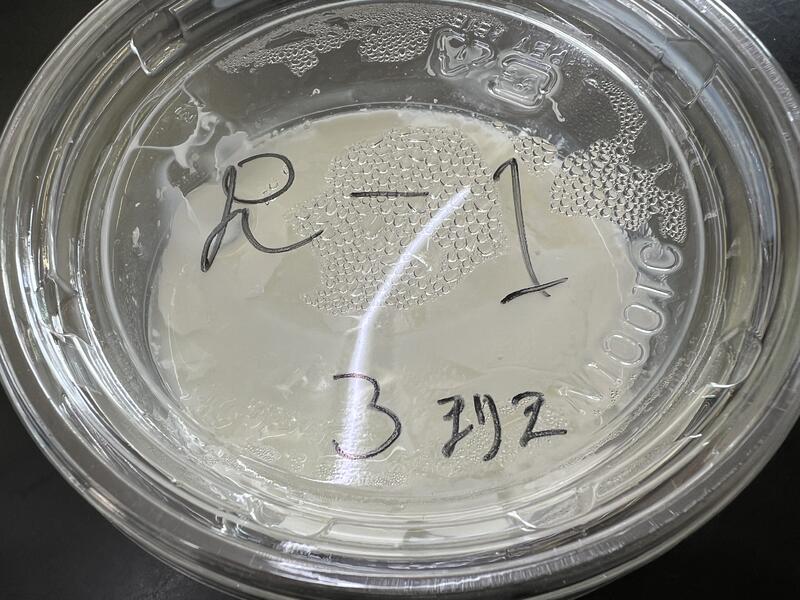

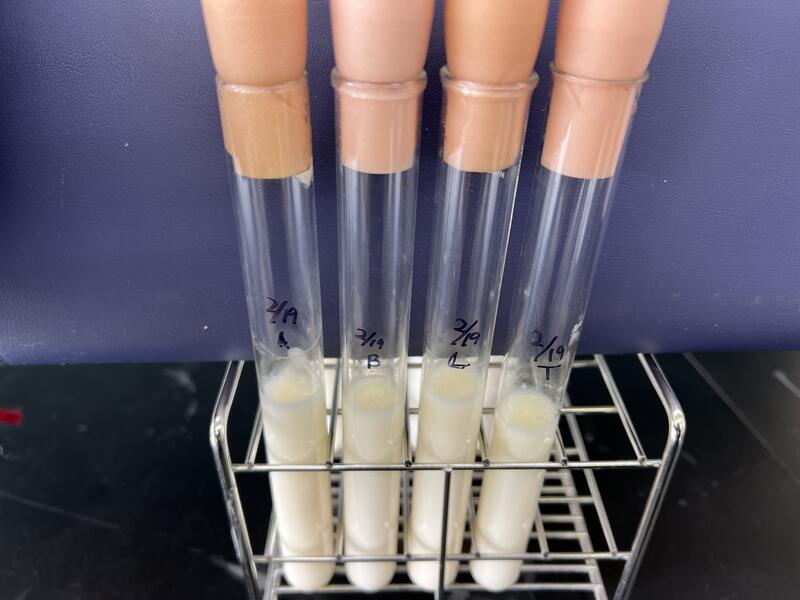

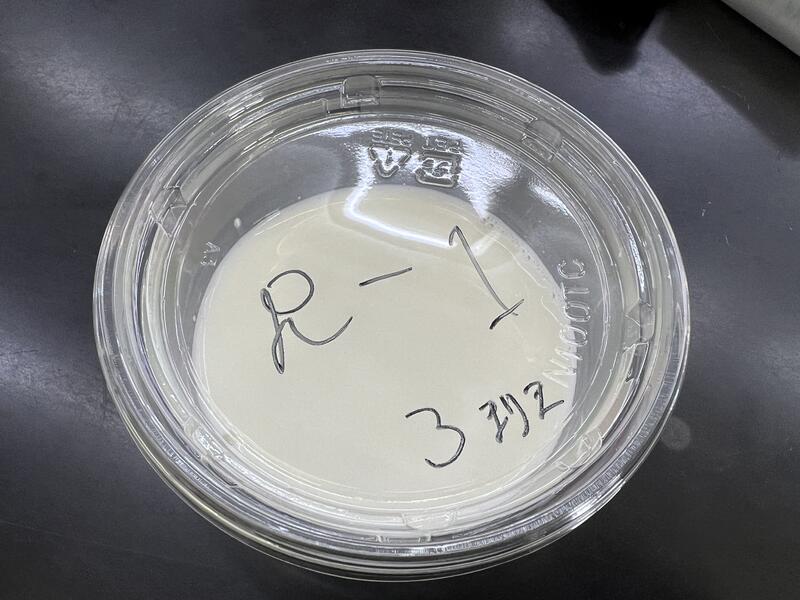

2C 乳酸菌の培養②(食品化学科)

2年生最後の食品微生物は、前回に引き続き『乳酸菌の培養』でした。

2日前に接種した乳酸菌が、牛乳をどのように変化させたかを観察しました

どの乳酸菌も牛乳をヨーグルトに変えていましたが、

菌によって固形が多いもの、液体の多いものがあり、

においや味にも変化が見られました

来年度の授業も楽しみですね

2C 乳酸菌の培養(食品化学科)

2年生の食品微生物では、乳酸菌の培養をしました

牛乳を培地に、6種類の乳酸菌を培養しヨーグルトにします

市販のヨーグルト2種類+学校で製造している酸乳飲料『ニューピス』の製造に使用している乳酸菌4種類を

1白金耳、牛乳に接種し約2日間培養します。

祝日明けの授業でヨーグルトになっているのか、結果が楽しみですね

1C 自由製造(食品化学科)

1年生最後の食品製造実習は、『自由製造』でした。

1年間製造実習で学んだことを活かして、自分でレシピを作成し、製品を作りました

マドレーヌやシフォンケーキなど、思い思いのアレンジを加えて作ることができました

2C 味噌中の塩分定量(食品化学科)

今回の2年生「食品化学」は、前回に引き続き塩分の定量実験です

前回はしょうゆ(液体)でしたが、今回は味噌(固体)について調べていきます。

米味噌と麦味噌をそれぞれ溶かして希釈をして試料液とし、そのあとの操作は前回と同じです

今回も製品ラベルから逆算をして、おおよその滴定値を調べて滴定を行います

米味噌と麦味噌で塩分が多いのは・・・麦味噌でした

味噌づくり(食品化学科)

毎年文化祭等でご好評いただいている、本校の花房みそはこの時期に作られます

大麦を蒸して種麹を加えて、3日間かけて麹をつくります。今日はその3日目で、圧力をかけて大豆を蒸し、

麹、塩、大豆の煮汁を一緒に加えて機械で混合し、空気が入らないよう味噌玉にして樽に詰めていきます

あとは約半年熟成させるだけ出来上がるのが待ち遠しいです

1C がねあげ作り(食品化学科)

1年生の「農業と環境」では、秋に収穫したサツマイモを使って、がねあげを作りました

がねあげは、天草の郷土料理で、サツマイモを細長く切って甘めの衣をつけて揚げたものです

南九州ではカニのことを「がね」と言い、見た目がカニのようなのでがねあげというそうですよ

たくさん作って、みんなでおいしくいただきました

2C しょう油中の塩分定量(食品化学科)

2年生の「食品化学」は、前回作成した硝酸銀標準液を使って、しょうゆの塩分定量実験を行いました

濃口しょうゆと薄口しょうゆで塩分濃度を調べますが、今回は、製品のラベルに食塩相当量が表示されているため、

計算でおおよその滴定値を求めておき、実際にはどうかを調べる確認の実験になります

しょう油はそのままだと濃いため、希釈をして試料液としました。名前から濃口しょうゆの方が塩分濃度が高いと

思っている人も多いようですが、実際には・・・薄口しょうゆの方が塩分濃度が高いんですよ