2024年5月の記事一覧

【ASⅢ】「クスサン」との出会い(番外編) / Meeting “A Very Hungry Caterpillar”

今年度、3階の物理室をホームにして活動しているASⅢ。授業終わり、ふと外を見ると大きな毛虫が壁をよちよち上っています!!! 化石班の調査(グーグル検索)によると、このふわふわ毛虫は「クスサン」という、蛾の幼虫とのこと。すぐに興味津々の男子が集まってきました。近くに木はあるけれど、ここは3階。さて、どうしよう?

結局、勇敢な女子(!)が、なぜか教室にあった乾燥昆布に「クスサン」を誘導し、1階まで降りて、木の傍に返してあげましたとさ。めでたし、めでたしです。

何ともかわいい「クスサン」、みなさんも見かけたらそっと見守ってくださいね!

At the end of the class, a student found a fat caterpillar outside the windows. It’s so fat and fluffy! A student in the “Fossil group” googled and found that it was the caterpillar called “Saturnia Japonica.”

What should we do with him (or her)? Looks like they came from a tree nearby, but can we touch them? Many boys came to observe. Finally a brave girl came and guided the poor caterpillar onto a dried seaweed, and ran outside so that she/he could safely return home. Good job!

If you ever see this green caterpillar at school, please watch over them with a warm heart!

【ASⅢ】研究&アブスト&ポスター&more... / So Many Things To Do!

ASⅢの生徒たちは先週仮評価も終わり、久々にじっくりと研究活動を行っています。とはいえ、研究を進めるだけではなく、サイエンスインターハイのアブストラクト作成や、探究成果発表会に向けたスライドやポスターの準備など、やることがたくさん! それぞれ思い思いに、かつ、着実に研究を進めているようです。

さて、地学室では、久々にヘドロ入りバケツを手にした「汽水域班」を発見しました。採取直後に測ったBOD(生物化学的酸素要求量)と、採取して1週間たったヘドロのBODを比較することで、微生物の代謝活動を調べているそうです。その後ろには、「魚糞班」が金魚の水槽から魚糞を採取しているのが見えます。また、2年生に混じって「農業班」の3年生の姿が! 2年生の生徒にアドバイスしているようです(頼もしい!)。

今日は、あちこちで研究活動をしている12班全てを写真に収めてみました。みんな楽しそうに頑張っています。忙しい3年生ですが、研究も勉強も総体も総文もファイトです!

農業班 魚糞班 汽水域班

音班 走り班 精油班

「つなぐ」班 バイオマス発電班 化石班

消波ブロック班 電磁誘導班 イシクラゲ班

After the provisional evaluation last week, students in AS III are enjoying their research again. Each of them seems to be moving forward with their research activities thoughtfully and steadily. However, that’s not the only thing they need to do - they also have a lot of other work to do, such as preparing abstracts for the “Science Interhigh” and preparing slides or posters for their presentations in July.

Now, in the Earth Science room, we found the “Brackish water group” with a bucket of sludge in their hands! They are studying the metabolic activity of microorganisms by comparing the BOD (Biochemical Oxygen Demand) measured immediately after collection of the sludge and the BOD after one week. Behind them, the group “Fish Waste” can be seen collecting fish waste from a goldfish tank. Also, among the second-year students is a third-year student from the “Agriculture” group! He seems to be advising the second-year students - how nice!

Above you can see the pictures of all ASⅢ 12 groups doing research in class. They all looked like they were having fun and working hard. They are such busy 3rd graders, but they are all doing their best in everything!

【ASⅡ】崇城大学・田丸教授の講義 / Welcome, Professor Tamaru!

本日は、崇城大学工学部ナノサイエンス学科の田丸教授が来校され、ASⅡの生徒に向けて「研究・探究活動の開始に向けて」という講義をしていただきました。

まず、自分が思いついた研究題材に関する事前調査をしっかりと行うことの重要性やその具体的な方法について述べられました。その中で、信頼性が高い情報をできるだけたくさん集めることで、より説得力がある仮説や実験計画を立てることができるという説明がありました。ASⅡに限らず多くの場面において、生徒たちはインターネットを情報収集の最も手軽で便利なツールとして活用しています。玉石混交の情報がインターネットに氾濫している中で、信頼性が高い情報を見分けるポイントについて、大学での活用例なども挙げながら分かりやすく説明してくださいました。また、情報収集の際には「必ず有用な情報を手に入れるまで調査すること」や「見つけた情報を丁寧に読み込むこと」など、自分たちが実施する研究を成功させるための方針を立てるうえで欠かせないポイントについても丁寧に教えていただきました。

田丸先生のエネルギッシュな講義に生徒たちは引き込まれます。「『仮面ライダー』を生み出すための研究計画とは」という例を使って研究計画の道筋を説明されたり、「授業とは先生と生徒の共同作業だ」という話(→だから、授業中に生徒であるみんながうなずいたり、首をかしげたりという『反応』をすることが大事。先生と生徒、どちらかだけが熱意があってもよい授業にはならない)をされたりなど、聞いている私達大人も思わずうなずいたり、楽しそうにお話をされる田丸先生につられて笑顔になる場面も多くありました。他にも「誰もやったことがない研究であればあるほど、うまくいくことの方が少ないため、計画を立てる際には失敗することも想定して準備をしておくことが重要」など、ここには書ききれないほど多くのことを限られた時間の中で教えていただき、生徒たちにとって大変貴重な時間となりました。

7時間目には、生徒たちは出来立てほやほやの研究班(今日で班編制がほぼ確定しました!)で今後の研究計画を話し合いました。田丸先生やASⅡ担当の先生方、教育実習生の先生ともディスカッションをしながら、だんだんと具体的な活動のイメージもつかめてきたようです。来週からは班の研究内容によって2階(地学室)と3階(物理室)の2箇所に分かれ、本格的に研究が始動します。これからが楽しみですね!

Today, Professor Tamaru from Sojo University visited school and gave a lecture on “Getting Started in Research and Inquiry Activities” to AS II students.

First, he talked about the importance of conducting thorough preliminary research on the research subject students have come up with, and the specific methods for doing so. He explained that by gathering as much reliable information as possible, students can formulate more convincing hypotheses and experimental designs. He explained in an easy-to-understand manner how to distinguish reliable information from the mishmash of information flooding the Internet. He also explained the essential points for setting up a policy for successful research.

The students were drawn into Mr. Tamaru's energetic lecture. He even explained the path of his research plan using the example of “a research plan to create ‘Kamen Rider.’” In the limited time he had with us, he taught so many other things. It was a very valuable time for the students indeed.

In the following period, the students discussed their future research plans in their new research groups. They seemed to gradually begin to get a concrete image of their activities in the near future. From next week, the ASⅡ students will be either in the Earth Science Room or in the Physics Room, with their senior students. In that way, they have more chances to ask questions and learn from others. A start of new research - doesn’t it sound exciting? Please stay tuned to our future researchers!

【ATⅡ】7月のARP発表会に向けて

5月28日(火)7限目のATⅡです。

生徒たちは7月の探究成果発表会に向け、研究活動を継続していました。

上の写真の班は、天草の飲食店やカフェなど、観光客に訪れてほしいスポットをまとめたホームページを作成しています。

上の写真の班は、銀天街班とデップルパイ班です。

銀天街班は、「まちはみんなの遊園地」が行われた日に銀天街を訪れた訪問客数を時間帯を分けて調べていました。

デップルパイ班は、デコポンを使ったパイを作成し、25人に実際に試食してもらい、その感想をアンケートで尋ねていました。

発表会ではATⅡの生徒たちはポスター発表や、ステージ発表を行います。

本番は緊張すると思いますが、2年間のATの研究の節目となります。

皆さんがんばってください!

【ASⅠ】探究スキルアップ講座①課題研究の全体像

ASⅠでは、本日より探究スキルアップ講座がスタートしました!

本日のテーマは「研究の全体像」を掴むというものでした。

6限目の時間では、SSH研究部主任の宮﨑先生より研究の全体像について講義を行って頂きました。そのなかで、研究とは「未知のものを既知にする活動」であることや、「課題研究」と「自由研究」の違い、「地域課題の解決」を研究の対象とすること、研究活動にやってはいけないこと、などについての学びを深めていきました。

7限目の時間では、6限目に実施された講義の内容を踏まえた上で、先輩の発表の様子を視聴する活動を行いました。そのなかで、発表を見る際に「自分だったらどこに・何に着目して見るか」ということを事前に考えて、着目したいポイントについて他者と共有し、それを明確にした上で発表の様子を視聴しました。そして発表を視聴しての気づきについてまとめ研究や発表において重要なことは何であるのかを一人一人が真剣に考える様子が見られました。

【ATⅠ】 天草市×熊本大学 連携講義 3日目

本日7限目は、天草市×熊本大学 連携講義の3日目でした。

今回は、天草市役所産業政策課 主任 嶋﨑健介様より、天草で働く身近な大人たちに焦点を当てた講義が行われました。

「天草はなくなりません!」と最後に力強く伝えられた嶋﨑様。天草を良くしようと立ち上がる大人たちを近くで見ているからこその言葉だと思います。そして、嶋﨑様自身も持続可能な天草を目指して奮闘される身近な大人の一人です。嶋﨑様の言葉に一人一人、考えることがあったのではないでしょうか。

また、熊本大学の尾山 真先生からは、これまでの講義の振り返り、そしてグループワークを行っていただきました。「天草に住んでいなくても天草に関わり続けることができる」と尾山先生はおっしゃいました。直接関わらなくても地元へ思いを馳せる、地元のために何かをしてみようと考えてみる。そんな小さな一歩が、大切な地元を守ることにつながっていくのです。

連携講義最終日である6/11は、今まさに天草で頑張っている大人たちの話を聞く時間です。自分の将来のためにも主体的に取り組み、実りある時間にしてほしいです。

【科学部】日本地球惑星科学連合2024年大会(2日目)

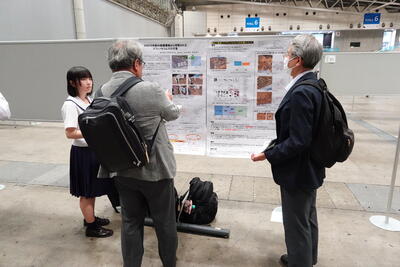

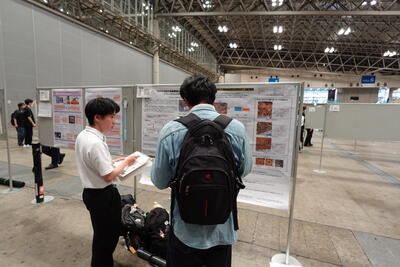

本日は本番です。

発表コアタイムは午後からでしたが、化石班の3人は午前中から精力的に発表していました。

自分たちの考える結論の不備を指摘されるなど、厳しい意見もいただきました。

3人は落ち込みつつも解決策を探るために専門家の方々とディスカッションしていました。

強行軍の旅程でしたが、今後の研究の深化につながる学びの大きい大会参加となりました。

【科学部】日本地球惑星科学連合2024年大会(1日目)

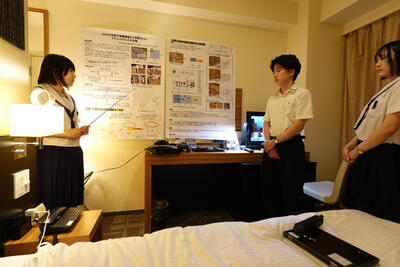

科学部化石斑3名が日本地球惑星科学連合2024年大会にて発表します。

本日は移動日であり、千葉市内まで移動しました。

午後に到着しましたが、夕食後にミーティングにて発表練習を行いました。

明日の発表では、自分たちが導き出した結論を専門家の皆さんに伝えるために一生懸命発表したいと思います。

【科学部】鹿本高校との共同研究が始まりました

これまで天草内で地道に研究を続けてきたホタル班の研究が広がりを見せています。

本日は鹿本高校(SSH校)とのオンラインミーティングが行われました。

鹿本高校の3名の生徒さん(1,2年生)と、本校科学部ホタル班の3名の生徒(2年生)が初めて交流しました。

本日は本校から研究手法のレクチャー等が行われました。

今後、データの処理のレクチャーを経て、研究結果・考察を交えてのディスカッション等を予定しています。

研究の連携だけでなく、ホタル保護の活動が県下に広がるように頑張っていきたいと思います。

【ASⅢ】仮評価を行いました/ Tentative Evaluation Today

本日のASⅢでは、まず、SSH主任の宮﨑先生より7月末に行われるサイエンスインターハイ@SOJOについての説明があり、その後、C2「考察し結論を導く」の仮評価を行いました。昨年度は週2時間の時間を活用して研究もずいぶん進めることができましたが、それでも仮説の検証について、数値を用いて具体的に説明できている班と、そうでない班が見られます。各班、現在の状況や7月の本評価までに達成すべきことについて、班員同士や担当者とのディスカッションを入念に行っていました。

7月18日に天草市民センターで行われるARP探究成果発表会まで、気がつけば2ヶ月を切りました。昨年度ポスター発表を行った班はスライド発表、スライド発表を行った班はポスター発表となっており、それぞれ研究と並行して発表準備を進めているところです。探究成果発表会当日は評価項目D2(プレゼンテーション)の評価日でもあるため、本日の授業ではルーブリックを改めて確認し、自分たちの研究についての振り返りを行いました。3年生が主役の探究成果発表会。試行錯誤を積み重ねながらこれまで頑張ってきたことが、きちんと見る人に伝わりますように。

In today's AS III, Mr. Miyazaki, SSH head teacher, first explained about the “Science Inter-High @ SOJO” to be held at the end of July. Then we had a tentative evaluation of C2, in which they will be evaluated on "Consider and Draw Conclusions." At the moment, some groups can explain the verification of their hypotheses using numerical values, while some others are still struggling. Each group had discussions about the current situation and what they should accomplish by the time of their main evaluation scheduled in July.

We have less than two months to go before the ARP Inquiry Results Presentation to be held on July 18 at the Amakusa Civic Center. The groups that made poster presentations last year will make slide presentations, and the groups that made slide presentations will make poster presentations on that day. Since the ARP presentation day is also the evaluation day for assessment item D2 (Presentation skill), students reconfirmed the rubric and reflected on their own research today.

We hope that their efforts, which have been made through a process of trial and error, will be conveyed to the audience on their big day!

【ASⅡ】班編制、できるかな♪ / Making Research Groups

テストも終わり、久々のASⅡです。今まで、周りの生徒や先生とディスカッションをしながら、研究テーマを色々と練ってきた生徒たち。今週と来週で、そろそろ研究班を編制しよう!ということになりました。生徒たちは隣の席の友人と話したり、あちこち歩いて仲間を勧誘したり、班を編制すべく思い思いに動いています。少し、ディスカッションの様子を覗いてみました。

古民家の耐震をテーマにしようと考えている班には、3名が集まっています。古民家の耐震の下調べとして、まず何を

調べなければならないかについて熱心に話していました。まず、出てきた意見は古民家の「構造」。それから...? みんな顔を見合わせています。しばらく時間を置いて、「地震のとき、古民家はどのような揺れ方をするか」「どの箇所がどのように破損するか」など、様々な意見が出てきました。一般的に、耐震化がなされていない建物は地震に弱いというイメージですが、果たして本当にそうなのか、弱いとしたら、どの部分が弱いのか? もっと具体的に調べてみる必要がありそうですね。

また、運動学や運動力学に関する研究をしようと考えている生徒もいます(今のところ1人のため、班員募集中だそうです!)。何やら、先日行われたスポーツテストを1つの材料にしたいと考えているようですが.... さて、種目も様々なスポーツテストの、どこに焦点を当てるべきか? どのようにデータを取っていくのか?? 他の班の生徒も巻き込んで、物理の先生とのディスカッションが始まりました。例えば、反復横跳びでいい記録を出すには...? この種目では、左右の線と線との間を行ったり来たりする際、「素早く運動の向きを切り替える」動作が必要です。では、切り替える仕組みや力の働きはどうなっているか? 足のどの筋肉がどのように伸びたり縮んだりしているか? また、それらの動きのデータを、どのように取っていけば良いのか? 話せば話すほど、アイデアは広がっていきます。ディスカッションって面白いですね!

来週の終わりには、研究班がある程度固まっていることと思います。しっかり話して、調べて、自分がやりたい研究をすすめていけるといいですね。

Exam week is over and it’s time for AS II again! Students have been discussing various research topics with others, but it’s about time they need to form research groups so that they can actually start researching! The students are talking with their friends sitting next to them or walking around to find someone to work with. Let’s have a closer look at two groups discussing passionately.

Here are three students who are planning to study earthquake resistance in old houses. They are talking enthusiastically about what they need to investigate first. The first opinion that came up was the structure of old buildings. And then...? After some time, various opinions came up, such as "how old houses shake during an earthquake" and "which parts of the houses are damaged.” Many of us believe that old buildings without earthquake-proofing are sure to be vulnerable to earthquakes, but is this really the case, and if so, which parts are weak? It seems that more previous research is needed.

Another student is thinking of doing research on kinematics or kinetics. To start with, he is thinking of analyzing the result of the “Physical fitness test” last week, which shows the students’ athletic ability. Speaking of the “Physical fitness test,” we have more than ten items, such as the 50 m run record or standing broad jump. So, which record of the test should we use, and how will we get enough data? He started a discussion with the physics teacher, involving a student from another group. They decided to give “Repetitive horizontal jump” for example. When going back and forth between the left and right lines in this event, it is necessary to quickly switch the direction of motion. So, how does the switching mechanism or force work? Which muscles in the leg are being stretched or contracted? Also, how should we take data on these movements? The more they talk, the more ideas they get. Discussions are interesting!

By the end of next week, they will have succeeded in making research groups according to what they want to study in this class. I hope they will enjoy their discussions so that they can deepen their research!

日本地球惑星科学連合2024年大会参加に向けて

26日に幕張メッセ(千葉県)で行われる「日本地球惑星科学連合2024年大会」に科学部化石班が参加します。

この大会は、全国の高校生が地球科学に関して発表する規模の大きな大会です。

参加する生徒たちは、過去の研究論文を読み込み、自分たちの結論を導き出していました。

さて、生徒たちの結論に対して研究者の方々からは、どのような意見をいただけるのでしょうか。

生徒たちはドキドキわくわくな様子でした。

【ASⅠ・ATⅠ】 天草市×熊本大学 連携講義 2日目

本日7限目は、天草市×熊本大学 連携講義の2日目でした。

前回とは違う並び方、班編制にドキドキの生徒たち・・・。自己紹介やグループワークでは、いつもよりも先輩らしい2年生の姿も見られ、学年を跨いで交流する良い機会になりました。

今回も前回同様、地域創生のために立ち上がっている大人たちについて講話をしていただきました。

生徒たちはみんな「将来は天草から出よう」と考えながらも、「自分の地元がなくなるのは嫌だ」という気持ちを持っています。地元へ思いを馳せ、どんな課題があるかな?どうすれば解決できるかな?自分の知らないところで地元を守ろうと奮闘している大人がいるんだな。いろいろなことを考えたことだと思います。

ぜひ、今回の講話で感じたこと、考えたことを今後のASやATでの研究につなげていってくださいね。

【ASⅠ】天草学連続講義⑤(くまもと水循環・減災研究教育センター減災型社会システム部門)

本日で全3回に渡り、5つの組織・機関から講師の方をお招きして実施してきた天草学連続講義も最終回を迎えました。

本日、6限目に熊本大学大学院先端科学研究部 地球環境科学分野 兼 くまもと水循環・減災研究教育センター減災型社会システム部門の松田博貴教授より「天草と災害について~天草諸島の特徴と自然災害~」というテーマでご講演を頂きました。

地形や気象の特徴についてご説明頂きながら、そうした特徴によってもたらされる災害やその危険性について示して頂き、災害の背景にある要因について考え、分析することの重要性を生徒に説いて下さりました。

また、自然災害に備えるための重要なことを様々な視点からご説明頂きました。ハザードマップなどの情報を活用することや、災害に関する情報を周囲とどう共有していくかということを考えていくことの重要性を生徒は感じ取ってくれたようです。

天草学連続講義を通して、天草の現状や課題に生徒一人一人がしっかりと目を向け、自分が研究してみたい分野やテーマを見出して、天草の地域課題解決につながるような探究活動に繋げていってくれることを期待ししています!

【ASⅠ・ATⅠ】 天草市×熊本大学 連携講義 1日目

本日より、天草市×熊本大学連携講義がスタートしました!

初回である今回は「あまくさの人口減少について考える」というテーマのもと熊本大学 熊本創生推進機構地域連携部門部門長の金岡省吾先生より講義を受けました。

地域創生という言葉にピンとこない生徒たちがほとんどの中、金岡先生からの「将来どこで活躍したい?」「天草?」「それ以外?」という問いかけは生徒たちにとって身近な話題であり、人口減少が他人事ではないことに気づくきっかけになりました。そして、「この状況をどうにかしたい!」と問題に立ち向かう大人や若者たちがすぐ近くにいることを知ることができたようです。

後半のグループワークでは、今日の講義で気になったワードについて4人1組で話し合いました。どの班も積極的に意見を出していました。代表で発表をしてくれた班の生徒は「天草が消滅する」というワードが気になったようで「もしそうであれば悲しい」と感想を述べてくれました。

AS・ATで研究課題を設定する際、課題解決に向けて研究を進めていく際、様々な場面で大切になる視点だと思います。ぜひ今後も大切にしつづけてほしいです。

【ATⅡ】仮評価を行いました / Tentative Evaluation Today

本日のATⅡでは、C2「考察し結論を導く」の仮評価を行いました。各班、現在の状況や本評価までに進めなければならないことについて、班員同士や担当者とのディスカッションを熱心に行っていました。

本校ではルーブリックを活用して課題研究の評価を行っており、その中でディスカッション形式で実施する「仮評価」と、個人面談形式で実施する「本評価」を実施しています。本時実施した仮評価は、生徒本人と担当者が現在の状況を客観的に見て、研究の深化のために今後どのように動いていかなければならないのかを考える機会でもあります。現時点で目標が達成できていない場合には、達成のための具体的な手立て(実験や調査)を考え、実行することで研究の質を高めることができるはずです。

今日の仮評価では、思ったより自分たちの研究が進んでいないことに気づき、慌てて実験や調査の計画の見直しをする班も目立ちました。今回の評価では仮説の検証が1つのポイントにもなっていますが、検証の仕方にももう少し工夫が必要な班もあるようです。明日からは中間考査も始まり忙しい3年生ですが、時間の使い方を工夫して、研究活動もがんばってください!

A tentative evaluation of “C2”: "Consider and Draw Conclusions" was conducted in today’s ATⅡ. Each group was enthusiastically discussing with each other and their teachers about their current situation and what they need to proceed with before the main evaluation planned in June.

In our school, we use a rubric to evaluate research projects, which consists of "tentative evaluations" conducted in a discussion format and "main evaluations" conducted in the form of individual interviews. The tentative evaluation is an opportunity for the students themselves and the teachers in charge to look at the current situation of the research objectively and consider how they need to move forward to deepen their research. If they haven’t reached their goals at this point, students need to consider and implement specific steps (experiments and investigations) in order to achieve their goals with the time given until the main evaluation.

In today's evaluation, some of the groups seemed to realize that their research was not progressing as well as they had expected, and they had a chance to revise their plans for experiments and surveys. Verification of hypotheses is one of the key points of this evaluation, but it seems that some teams still need to consider the way they verify their hypotheses. The students will be even busier since mid-term examinations will begin tomorrow, but, to the students: please use your time wisely and do your best in your research activities too!

【ASⅡ】研究テーマの種を見つける発表会

5月11日(土)のASⅡでは、前回作成したワークシートをもとに複数の地域課題から、研究のアイディアを発表するグループワークを行いました。

発表者は、研究のテーマとなりそうな課題をピックアップし、どのように実験を組み立てる予定かや現在困っていることについて発表します。他の人はそのアイディアを聞いて、率直な感想を述べるとともに、研究を進める上で課題となりそうなことやその課題にアプローチができる他の手立てを提案したり、発表者が困っていることの相談にのったりしました。

授業参観の中行われた今回のASⅡでは、自分にはもっていなかった視点が得られたり、実験方法を具体的に考えることができたようです。

どのような研究テーマが生まれるか楽しみです。

【ASⅡ】テーマの「深掘り」とは? / Delve Deeply into a Research Theme

本日のASⅡでは、冒頭に8月実施予定のシンガポール海外研修についての説明があった後、これまで個人やグループで行ってきた研究テーマ設定に関連して、テーマの「深掘り」を行いました。ASⅡ担当の松原先生より、過去に天草高校の先輩方が行った「赤潮」に関する研究を題材にして、研究テーマを5w1hの形で深く掘り下げる方法について説明がありました。具体的にいうと、赤潮の何(what)が問題なのか、赤潮はどこで(where)起きている問題なのか、などについて、1つ1つ具体的に考えていくということです。生徒たちは、ワークシートを活用してブレインストーミングを進めていきます。既に研究テーマをほぼ固めている班、方向性は決まっているもののテーマ設定までは行きついていない班、様々なことに興味がありまだテーマを絞り切れていない班など、生徒たちの状況は様々です。時には周りの友人とアイデアを出し合ってみたり、先行研究をもう一度見直してみたりと、生徒たちは各自工夫してこの活動に取り組んでいました。

研究に費やせる時間は限られており、これから始める研究を「高校生のうちに」大幅に進めたり、目覚ましい成果を残すことは現実的には難しいかもしれません。しかし、高校で取り組んだ研究を卒業後に更に発展させていくということを念頭において、ASⅡで研究するテーマを設定することで、今後の具体的な実験や調査の計画も立てやすくなると思います。今、テーマ設定に十分に時間をかけることが、必ず今後の研究に生きてくるはずです。みんな、がんばって!

After an explanation about the SSH Singapore Study Tour in August, ASII students had an activity to make their research themes more specific. Mr. Matsubara explained how to delve deeply into a research theme using the “5W1H” method, raising the question of “red tides” as an example: “WHAT problems do red tides bring?”, “WHERE red tides are occurring?”, and so on. Students utilized a worksheet to brainstorm their ideas. While some of them have already decided on a research theme, there are still others who have decided on a direction, yet have no specific theme, and those who are, at a loss with so many ideas in mind. Working together, the students were sharing their ideas with their friends, or reviewing their previous research, so that they can have more ideas on what they really want to study in this class.

The time available for research is limited, and it may be difficult for many of the students to make significant progress or achieve remarkable results while in high school. However, they can still develop the research they work on in high school further after graduation.Keeping this fact in mind, it would be easier for them to set research themes in high school, then to plan specific experiments or investigations to be done. Taking enough time to set a theme now will surely come alive in your future research. Good luck, everyone!

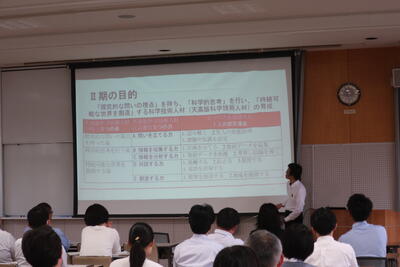

【SSH】職員研修を行いました

本日、午後からの職員研修の1つとして、課題研究評価に係るSSH職員研修を行いました。

まず、SSH研究主任より、本校のSSH事業や教科間連携、指導と評価を一体化した課題研究指導についての説明がありました。その後、ワークショップを行いました。今回の活動では、本校で設定している「13の探究場面」のうち、A1(読み解く)を題材とし、AS(天草サイエンス)およびAT(天草探究)の授業の評価で使用する「質疑による評価シート」を用います。まずは、ある架空のディスカッションの動画を見て、生徒(※天高職員が生徒役です)の発言を観察し、それぞれの生徒の現時点でのA1(読み解く)の到達度を考えました。その後、グループで意見を出し合い、協議を行いました。

研修を通して、仮評価は「評価」としての側面だけではなく、生徒たちにとって、自分たちの到達度を把握し、今後の研究の進め方を考えるための「指針」としての側面を持つことを学びました。また、課題研究においては、教師が「指示」や「指導」ではなく、「問いかけ」をすることで生徒の気づきを促し、研究の深化をサポートしていく必要性も再確認することができました。

天草高校がSSH指定を受けてから8年目となりました。本校では、これからも全校体制で課題研究を充実させ、授業改善を行い、外部連携を行いながら生徒の探究的な学びをサポートしていきます。SSH関連の様々な活動に関して、授業内外での生徒たちの頑張りをご覧いただき、応援していただけると嬉しいです。

【科学部】御所浦島での化石調査合宿(2日目)

御所倉島の「スフェノセラムスの壁」調査合宿2日目です。

本日は調査を行った4.5m四方で見つかった貝化石の殻長、殻幅、破損度、方向を再確認しました。

加えて、調査範囲外の生痕化石についてその種類を確認しました。

2日間の調査でも、現在までの結論に矛盾する結果は得られませんでした。

もう少し検証が必要ですが、古生物に関する新しい発見をしているようです。

続報を御期待ください。

<番外編>

合宿では、御所浦町の「エンジョイもりえだ」様にお世話になりました。

おいしい魚の夕食も、こだわりの塩と海苔を使ったおにぎり弁当もおいしかったです。

ありがとうございました!

【科学部】御所浦島での化石調査合宿(1日目)

科学部化石班の5人が、御所浦島で化石調査合宿を行いました。

2日間の合宿初日の本日は、「スフェノセラムスの壁」の未調査の部分の調査を行いました。

本日の調査により、ようやく4.5m四方の範囲が終了しました。

壁全体が10m四方程度の面積があるので、まだまだ道のりは長いのですが、明日も含めて地道に調査を続けていきます。

【ASⅡ】課題研究のポイントを確認しよう! / What to Keep in Mind in Researching

本日のASⅡは、まず今年度の評価項目とそのポイントを確認することから始まりました。生徒たちは課題研究ルーブリックを参照しながら、本年度ASⅡで実施する5つの評価とその達成のためのポイントを1つ1つチェックしていきました。

◆ 天草高校 課題研究ルーブリック(天草高校HP内)

https://sh.higo.ed.jp/amakusa/wysiwyg/file/download/1/13306

その後、生徒たちは課題研究発表の動画を2本視聴し、それぞれの発表や研究の良いところや、課題の背景などを考える活動を行いました。1つ目の発表である、植物に関する研究を例に上げると、「花の季節が終わっても模型を作って実験を行っていた」「データ数が多く、説得力のある説明になっている」「実験結果に応じて仮説を立て直している」など、様々な気づきが得られていました。全国レベルの発表を見るのはほとんどの生徒にとって初めての経験でしたが、研究のレベルの高さや発表における工夫を目の当たりにして、良い刺激になったようです。

これから、生徒たちはクラスメイトや先生方とのディスカッションを重ね、先行研究をしっかり行って自分の研究テーマを決定していきます。それぞれ、どんな研究になるのか、今後が楽しみです!

Today's AS II began with a review of this year's assessments and their key points. Referring to the rubric, students checked one by one the five assessments to be conducted this year and the points for achieving them.

Amakusa High School Problem Study Rubric (Amakusa High School Website)

https://sh.higo.ed.jp/amakusa/wysiwyg/file/download/1/13306

After that, students watched two videos of research presentations and engaged in activities to consider the good points of each presentation and research, as well as the background of the issue, etc. Taking the first presentation, a research on plants, as an example, students made some comments.

Here are some of their comments on what they found effective in the research;

- Even after the flowering season was over, they made models and conducted experiments.

- The number of data was large and the explanation was persuasive, which made the results convincing.

- The new hypothesis was made according to the results of the experiments.

The students were able to gain a variety of insights from the presentations. For most of the students, it was their first experience to see a presentation at the national level, and it became a good opportunity for them to see the high-level research and ingenuity in the presentation.

From now on, the students will continue discussions with their classmates and teachers to determine their own research themes after doing more previous research. We are looking forward to seeing what kind of research each student will conduct!

【ASⅢ】2年生+3年生=...? / Students in different grades working together

今日のASⅢでは、まず、8月に行われるスーパーサイエンス生徒研究発表会への参加を希望している三班への、選考に関する説明が行われました。この発表会へ参加する学校代表を決定するために、来週5月9日のこの時間に選考会が予定されています。この選考会に向けて、各班、班で協力しながら準備を進めているところです。残り少ない時間ではありますが、三つの班ともそれぞれベストを尽くしてくれることと思います。発表が楽しみです。

今年度になり、ASの授業も週1回、1時間のみとなっています。外に出てデータを集めたり、じっくり実験を行うことがなかなか難しい中、どの班も限られた時間を有効に使って研究を進めています。物理室と地学室の2箇所で研究を進めていますが、下の写真で分かるように、地学室は前に2年生ASクラス、後ろに3年生ASクラスがおり、何ともにぎやかです。2年生の研究テーマが決まると、2年生が物理室にも進出(?)し、異学年間で交流しながら研究を進めていく予定になっています。継続研究の班が出てくるか? それとも、今までになかった超ユニークな研究が始まるか? 乞うご期待です!

Today's AS III session began with an explanation for the three groups that are hoping to participate in the SSH Research Presentation in Kobe in August. A presentation is scheduled for this time next week, on May 9, to choose the school representative who will go to Kobe. All three groups are now working hard to prepare for next week. Even with a limited time left, we’re sure that everyone will give their best. We have high expectations for them!

Although they used to have two hours’ research time a week, this year they have only one hour instead. While it is becoming more difficult for them to go outside to collect data or conduct time-taking experiments, all the groups are making effective use of the limited time to conduct their research. They have been working in two classrooms: the Physics and the Earth Science rooms. As you can see in the photos, in the Earth Science room, all the 2nd graders are working in the space in front, while some 3rd graders are working in the back. Later this term, some second graders will join them in the physics room, which will make all the 2nd and 3rd graders in AS class working in the same room. It will make it easier for them to ask questions or make suggestions to each other, and hopefully that will make each research even more interesting. Would you like to see what would happen? Please wait for our next article!