タグ:探究

【科学部】環境シンポジウムに向けて(その2)

昨日に引き続き、環境シンポジウムの打合せを行っていました。

本日は体験学習部門の担当者も交えて、協議を行っていました。

多様な意見の中で、何を地域の皆さんと考えていくのか真剣に議論していました。

よりよい天草をつくりだすために、できることを精一杯行いたいと思います。

【科学部】環境シンポジウムに向けて(その1)

昨日の引退式も無事に終わり、本格的に2年生主体の活動となりました。

活動初日の今日は、8月11日に実施する環境シンポジウムの打合せを行っていました。

パネルデスカッション担当者からの提案に対して、意見が活発に交わされ、さらに深化したシンポジウムとなりそうです。

8月11日は「天草市複合施設ここらす」にて実施します。

主なテーマは「ブルーカーボンニュートラルの実現」です。

皆さんの参加をお待ちしています。

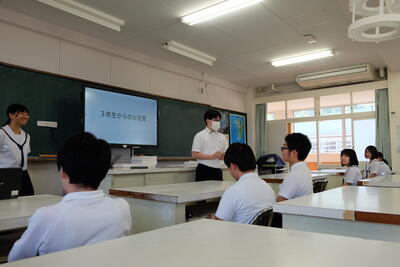

【科学部】3年生引退式

科学部では毎年6月初旬に3年生の引退式を行っています。

引退式では3年生から後輩に対し、研究で気を付ける点等を話す「最後に一言」が行われます。

以下は、その抜粋です。

・データはあればあるほど良い!

・上手くいかないときには、立ち止まって考えよう!

・あきらめず、様々な視点で見ることが大切

・多くの人との交流が研究を進める

・新しいことにチャレンジするのが、科学部の醍醐味

・料理と研究は似ていて、どちらも下準備が重要である

・継続してやり続けた先に見えるものがある

・シンポジウムを大人数で成功できたことはよい経験となった

・自分の研究に自信を持てるまで頑張ろう

この学年は、コロナ禍がある程度収まって入学した、言わば再スタートの学年でした。

1年生の時にはサイエンスアゴラに参加したり、天高科学部の新しい看板研究を構築したりと大活躍でした。

後輩の皆さんは、先輩たちから教えてもらったことを生かして、今後の研究を頑張ってください。

3年生、お疲れさまでした。

「最後に一言」の後は、今までを振り返ってクイズ大会をしたり、記念品贈呈を行いました。

最後まで笑顔のあふれる引退式となりました。

企画運営してくれた2年生諸君、次はあなた達が先頭を走ることになります。

頑張ってください!

【ATⅡ】スピードアップ! / Speeding Up!

本日のATⅡでは、授業の冒頭でATⅡ担当の中村先生から7月に行われるARP探究成果発表会を見据えた今後の活動についての説明がありました。ATⅡの生徒たちは全員、ARPでスライド発表またはポスター発表のいずれかで研究成果を発表することになっています。発表資料の提出一次締切まで授業時間がもう2時間しかないということに気づき、どの班もてきぱきとスライドやポスターの編集を行っていました。

中には、実験や調査を行って不足しているデータを補おうとしている班もいます。銀天街の活性化を目指す「銀天街」班は、今月6月16日に本渡中央銀天街で開催される「街はみんなの遊園地」で高校生向けのイベントを実施し、人通りの変化を確かめるそうです(みなさん、お待ちしています!)。オリーブを活用した研究を進めている「オリーブ」班は、自分たちが”実験台”となって、階段を上り下りし、運動前と運動後の血圧の変化を測定していました。

探究活動も今年で3年目を迎える3年生。限られた時間で研究を進める必要があり、なかなか思うように結果が出ないときもありますが、どの班も班長を中心に活発にディスカッションを行い、仮説の検証に向けてがんばっています。7月のARP探究成果発表会では各班、これまでの研究成果をしっかり発表してくれることと思います。保護者の皆様、地域の皆様、7月18日は是非、天草市民センターまで足をお運びください。お待ちしています!

Mr. Nakamura opened today’s ATⅡ with an explanation of future activities before the ARP Exploratory Research Presentation in July, where all ATⅡ students will present their research results in either a slide or poster presentation. Realizing that there were only two more hours of class time before the first deadline for presentation materials, students in all groups were “speeding-up” in preparing their posters and other materials.

In class, some of the groups were conducting experiments and surveys to get more data before their presentations. The group called “Ginten-gai”, which aims to revitalize a local shopping street called Ginten-gai, was planning an event for high school students in the Ginten-gai on June 16. They are trying to see how the pedestrian traffic changes between the day with or without such an event for the young. The “Olive '' group, which is conducting research using olives, was up and down stairs and was measuring changes in blood pressure before and after exercise.

This is the third year for the students in ATⅡ to participate in such research activities. We expect that each group will do their best in presenting their research results in July. Looking forward to seeing you at the Amakusa Civic Center on July 18!

【ASⅡ】崇城大学・田丸教授の講義 / Welcome, Professor Tamaru!

本日は、崇城大学工学部ナノサイエンス学科の田丸教授が来校され、ASⅡの生徒に向けて「研究・探究活動の開始に向けて」という講義をしていただきました。

まず、自分が思いついた研究題材に関する事前調査をしっかりと行うことの重要性やその具体的な方法について述べられました。その中で、信頼性が高い情報をできるだけたくさん集めることで、より説得力がある仮説や実験計画を立てることができるという説明がありました。ASⅡに限らず多くの場面において、生徒たちはインターネットを情報収集の最も手軽で便利なツールとして活用しています。玉石混交の情報がインターネットに氾濫している中で、信頼性が高い情報を見分けるポイントについて、大学での活用例なども挙げながら分かりやすく説明してくださいました。また、情報収集の際には「必ず有用な情報を手に入れるまで調査すること」や「見つけた情報を丁寧に読み込むこと」など、自分たちが実施する研究を成功させるための方針を立てるうえで欠かせないポイントについても丁寧に教えていただきました。

田丸先生のエネルギッシュな講義に生徒たちは引き込まれます。「『仮面ライダー』を生み出すための研究計画とは」という例を使って研究計画の道筋を説明されたり、「授業とは先生と生徒の共同作業だ」という話(→だから、授業中に生徒であるみんながうなずいたり、首をかしげたりという『反応』をすることが大事。先生と生徒、どちらかだけが熱意があってもよい授業にはならない)をされたりなど、聞いている私達大人も思わずうなずいたり、楽しそうにお話をされる田丸先生につられて笑顔になる場面も多くありました。他にも「誰もやったことがない研究であればあるほど、うまくいくことの方が少ないため、計画を立てる際には失敗することも想定して準備をしておくことが重要」など、ここには書ききれないほど多くのことを限られた時間の中で教えていただき、生徒たちにとって大変貴重な時間となりました。

7時間目には、生徒たちは出来立てほやほやの研究班(今日で班編制がほぼ確定しました!)で今後の研究計画を話し合いました。田丸先生やASⅡ担当の先生方、教育実習生の先生ともディスカッションをしながら、だんだんと具体的な活動のイメージもつかめてきたようです。来週からは班の研究内容によって2階(地学室)と3階(物理室)の2箇所に分かれ、本格的に研究が始動します。これからが楽しみですね!

Today, Professor Tamaru from Sojo University visited school and gave a lecture on “Getting Started in Research and Inquiry Activities” to AS II students.

First, he talked about the importance of conducting thorough preliminary research on the research subject students have come up with, and the specific methods for doing so. He explained that by gathering as much reliable information as possible, students can formulate more convincing hypotheses and experimental designs. He explained in an easy-to-understand manner how to distinguish reliable information from the mishmash of information flooding the Internet. He also explained the essential points for setting up a policy for successful research.

The students were drawn into Mr. Tamaru's energetic lecture. He even explained the path of his research plan using the example of “a research plan to create ‘Kamen Rider.’” In the limited time he had with us, he taught so many other things. It was a very valuable time for the students indeed.

In the following period, the students discussed their future research plans in their new research groups. They seemed to gradually begin to get a concrete image of their activities in the near future. From next week, the ASⅡ students will be either in the Earth Science Room or in the Physics Room, with their senior students. In that way, they have more chances to ask questions and learn from others. A start of new research - doesn’t it sound exciting? Please stay tuned to our future researchers!