タグ:科学部

【科学部】環境シンポジウム(アマプロ2024)に向けて

いよいよ来月11日に迫った環境シンポジウム(アマプロ2024)の準備が進んでいます。

本日は会場である天草市複合施設ここらすの下見を行いました。

昨年度までの市民センターと異なるため、「講演をどこで行うか。」、「体験会場はどこにするか。」などを実行委員長を中心に話し合っていました。

ポスター完成しました!

【科学部】くまもと環境賞を受賞しました

科学部ホタル班が、第33回くまもと環境賞にて「くまもと自然共生賞」を受賞しました。

受賞研究は、ホタルの発光周期の変化から考案した保護方法についての研究です。

本日表彰式が県庁で行われ、ホタル班から代表2名が参加しました。

式では、表彰状授与の後、竹内副知事から今後も環境保全の取組を受け継いでいって欲しいとの祝辞がありました。

今後も代を重ね、ホタル保護に努めていきたいと思います。

【科学部】アマモ調査(令和6年6月)

本年度のアマモ調査は雨続きで行えていませんでした。

本日ようやく第1回の調査を行いました。

水温が上がってきたためか、茶色くなって枯れているアマモが目立ちました。

しかし、一部には青々としたものも見られました。

今年度も調査を続け、生育状況を観察していきます。

【科学部】クラゲの新規研究を行っています

科学部1年生女子3名がクラゲについての新規研究を始めました。

本日は、研究の一環としてミズクラゲを捕獲してきました。

先ずは飼育を行い、行動観察を行います。

観察結果から課題を見い出し、研究につなげていきます。

【科学部】鹿本高校との共同研究(その2)

科学部ホタル班は鹿本高校との共同研究を行っています。

本日は第2回オンラインミーティングを行いました。

ミーティングでは、現在までの動画撮影状況を確認した後、本校生徒から発光周期の確認方法を説明しました。

今後、計測した発光周期のデータを持ち寄り、その比較から地域間のゲンジボタルの変異を研究していきます。

さて、天草のホタルは他地域とどのような違いがあるのでしょうか。

続報を御期待ください。

【科学部】環境シンポジウムに向けて(その2)

昨日に引き続き、環境シンポジウムの打合せを行っていました。

本日は体験学習部門の担当者も交えて、協議を行っていました。

多様な意見の中で、何を地域の皆さんと考えていくのか真剣に議論していました。

よりよい天草をつくりだすために、できることを精一杯行いたいと思います。

【科学部】環境シンポジウムに向けて(その1)

昨日の引退式も無事に終わり、本格的に2年生主体の活動となりました。

活動初日の今日は、8月11日に実施する環境シンポジウムの打合せを行っていました。

パネルデスカッション担当者からの提案に対して、意見が活発に交わされ、さらに深化したシンポジウムとなりそうです。

8月11日は「天草市複合施設ここらす」にて実施します。

主なテーマは「ブルーカーボンニュートラルの実現」です。

皆さんの参加をお待ちしています。

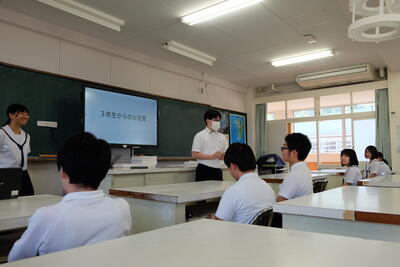

【科学部】3年生引退式

科学部では毎年6月初旬に3年生の引退式を行っています。

引退式では3年生から後輩に対し、研究で気を付ける点等を話す「最後に一言」が行われます。

以下は、その抜粋です。

・データはあればあるほど良い!

・上手くいかないときには、立ち止まって考えよう!

・あきらめず、様々な視点で見ることが大切

・多くの人との交流が研究を進める

・新しいことにチャレンジするのが、科学部の醍醐味

・料理と研究は似ていて、どちらも下準備が重要である

・継続してやり続けた先に見えるものがある

・シンポジウムを大人数で成功できたことはよい経験となった

・自分の研究に自信を持てるまで頑張ろう

この学年は、コロナ禍がある程度収まって入学した、言わば再スタートの学年でした。

1年生の時にはサイエンスアゴラに参加したり、天高科学部の新しい看板研究を構築したりと大活躍でした。

後輩の皆さんは、先輩たちから教えてもらったことを生かして、今後の研究を頑張ってください。

3年生、お疲れさまでした。

「最後に一言」の後は、今までを振り返ってクイズ大会をしたり、記念品贈呈を行いました。

最後まで笑顔のあふれる引退式となりました。

企画運営してくれた2年生諸君、次はあなた達が先頭を走ることになります。

頑張ってください!

【科学部】先輩から後輩への研究引継ぎ

化石班が1~3年生が集まって活動していました。

何をしているのか聞いてみると、3年生が後輩たちに研究の引継ぎを行っていました。

3年生からこれまでの研究活動を振り返って、今後できそうなことの提示がありました。

今後1,2年生は提示されたものもしくは新規の活動を加えて、研究をさらに深化させていきます。

今後の化石班の活動をお楽しみに。

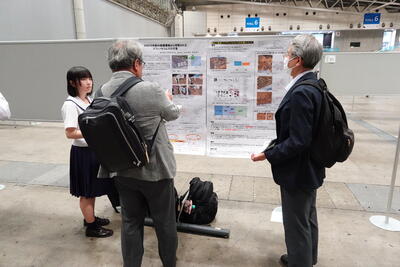

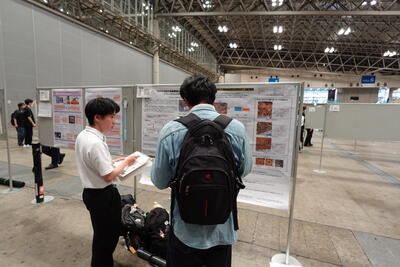

【科学部】日本地球惑星科学連合2024年大会(2日目)

本日は本番です。

発表コアタイムは午後からでしたが、化石班の3人は午前中から精力的に発表していました。

自分たちの考える結論の不備を指摘されるなど、厳しい意見もいただきました。

3人は落ち込みつつも解決策を探るために専門家の方々とディスカッションしていました。

強行軍の旅程でしたが、今後の研究の深化につながる学びの大きい大会参加となりました。

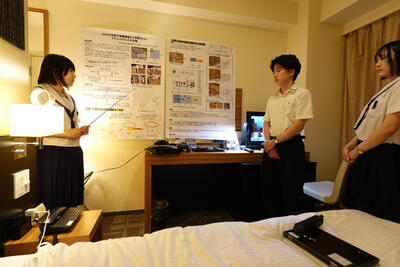

【科学部】日本地球惑星科学連合2024年大会(1日目)

科学部化石斑3名が日本地球惑星科学連合2024年大会にて発表します。

本日は移動日であり、千葉市内まで移動しました。

午後に到着しましたが、夕食後にミーティングにて発表練習を行いました。

明日の発表では、自分たちが導き出した結論を専門家の皆さんに伝えるために一生懸命発表したいと思います。

【科学部】鹿本高校との共同研究が始まりました

これまで天草内で地道に研究を続けてきたホタル班の研究が広がりを見せています。

本日は鹿本高校(SSH校)とのオンラインミーティングが行われました。

鹿本高校の3名の生徒さん(1,2年生)と、本校科学部ホタル班の3名の生徒(2年生)が初めて交流しました。

本日は本校から研究手法のレクチャー等が行われました。

今後、データの処理のレクチャーを経て、研究結果・考察を交えてのディスカッション等を予定しています。

研究の連携だけでなく、ホタル保護の活動が県下に広がるように頑張っていきたいと思います。

日本地球惑星科学連合2024年大会参加に向けて

26日に幕張メッセ(千葉県)で行われる「日本地球惑星科学連合2024年大会」に科学部化石班が参加します。

この大会は、全国の高校生が地球科学に関して発表する規模の大きな大会です。

参加する生徒たちは、過去の研究論文を読み込み、自分たちの結論を導き出していました。

さて、生徒たちの結論に対して研究者の方々からは、どのような意見をいただけるのでしょうか。

生徒たちはドキドキわくわくな様子でした。

【科学部】御所浦島での化石調査合宿(2日目)

御所倉島の「スフェノセラムスの壁」調査合宿2日目です。

本日は調査を行った4.5m四方で見つかった貝化石の殻長、殻幅、破損度、方向を再確認しました。

加えて、調査範囲外の生痕化石についてその種類を確認しました。

2日間の調査でも、現在までの結論に矛盾する結果は得られませんでした。

もう少し検証が必要ですが、古生物に関する新しい発見をしているようです。

続報を御期待ください。

<番外編>

合宿では、御所浦町の「エンジョイもりえだ」様にお世話になりました。

おいしい魚の夕食も、こだわりの塩と海苔を使ったおにぎり弁当もおいしかったです。

ありがとうございました!

【科学部】御所浦島での化石調査合宿(1日目)

科学部化石班の5人が、御所浦島で化石調査合宿を行いました。

2日間の合宿初日の本日は、「スフェノセラムスの壁」の未調査の部分の調査を行いました。

本日の調査により、ようやく4.5m四方の範囲が終了しました。

壁全体が10m四方程度の面積があるので、まだまだ道のりは長いのですが、明日も含めて地道に調査を続けていきます。

【科学部】女子部員、奮闘中です

1年生女子部員8名が、研究テーマの設定に向けて文献等の調査をしていました。

それぞれ中学校は違うのですが、和気あいあいと話し合いをしていました。

話し合いに参加すると、「ドローンの農業活用」や「プラスチックのケミカルリサイクル」などに興味を持っているようでした。

次は興味をどのように研究へと進化させるかが重要です。

先輩の教えを受けながら、頑張ってほしいと思います。

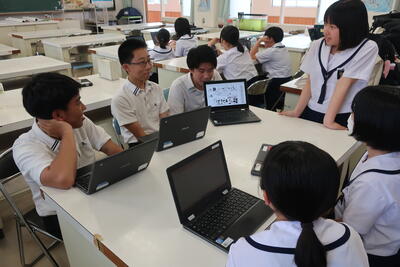

【科学部】上級生からの研究手法レクチャー

昨日、入部した1年生に対して、3年生が文献調査の方法と意義をレクチャーしていました。

1年生は研究テーマの設定に生かしてほしいと思います。

3年生は自身が1年生だった時に先輩に教えてもらったことを思い出し、自分の研究経験も交えながら、レクチャーしていました。

【科学部】部結成が行われました

本日、部結成が行われました。

科学部には男子1名、女子9名の10名の1年生が入部しました。

部結成では自己紹介と研究分野の紹介が全員から行われました。

その後、それぞれの活動となり、1年生は上級生から研究テーマの設定に関するレクチャーを受けていました。

さて、1年生はどんな研究を行うのでしょうか?

今年も活発な科学部となりそうです!

【科学部】部活動見学が行われています

現在、1年生の部活動見学が行われています。

科学部にも1年生が来てくれました。

上級生が自身の研究内容を紹介しています。

多くの1年生が入部してくれることを願っています。

【科学部】環境DNA分析用の採水を行いました

先月より環境DNA分析用の採水を始めています。

約1ヵ月ぶりに訪れた採水場所ですが、タケノコが生えていたり、テントウムシが飛んでいたりと春の息吹が感じられました。

ホタルのDNAも含まれていることを期待します。

続報をお待ちください。