タグ:SSH

【ATⅠ】商品開発講座を開催しました! / A “Product Development” Lecture

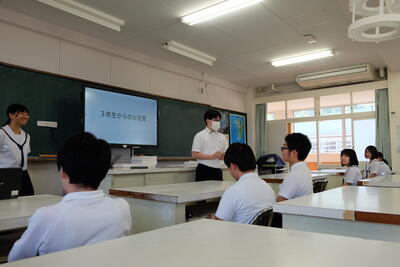

本日、ATⅠ(天草探究Ⅰ)の2年生のうち、商品開発を視野に入れている36人の生徒を対象に、外部からの専門家をお招きして「商品開発講座」を開催しました。

今回は、以下の講師の皆様に御講義をいただきました。皆様、天高生のためにと、快く講義を引き受けていただきました。本当にありがとうございます。

(有)永田冷菓 永田 様

OFDO 江頭 様

池崎しょうゆ醸造元 池嵜 様

天草信用金庫 益田 様、北 様

生徒たちは2つの会場に分かれ、商品開発の際に考慮すべきポイントや、資金面で知っておくべきことなど、日頃から商品開発に関わっておられる立場だからこその説得力のある講義に熱心に耳を傾けていました。

講義では、「自分の作りたいもの」を作るのではなく、「市場が求めているもの」を開発すべきということ、「他社と協力することで販路拡大を図る」など、販売上の工夫も必要なこと、売上総利益をプラスにするための値段設定の方法など、商品開発において欠かせない様々なポイントを教えていただきました。

講師の皆様、コーディネートいただいた天草市役所の皆様、本日は貴重な機会をありがとうございました。いただいたご助言を活かして、今後、地域に貢献できる商品開発を目指していきます。研究を進める中で、また色々とご相談できればありがたいです。今後ともどうぞよろしくお願いします!

Today in AT I, we invited outside experts to give a "Product Development Lecture" to the second-year students who are considering product development.

In the lecture, the experts explained the essential points in product development. For example, they talked about the need to develop "what the market wants" rather than "what you want to make," the need to be creative in sales, such as "expanding sales channels by cooperating with other companies," and how to set the price to increase the gross profit margin. The lecturers and the coordinators of the seminar were all very kind and helpful.

We would like to thank all the lecturers and the officers from Amakusa City for coordinating the event, and providing us with this valuable opportunity today. We will make use of the advice we received and aim to develop products that will contribute to the local community. We would be grateful if we could consult with you again throughout the course of our research. We look forward to working with you in the future!

【科学部】くまもと環境賞を受賞しました

科学部ホタル班が、第33回くまもと環境賞にて「くまもと自然共生賞」を受賞しました。

受賞研究は、ホタルの発光周期の変化から考案した保護方法についての研究です。

本日表彰式が県庁で行われ、ホタル班から代表2名が参加しました。

式では、表彰状授与の後、竹内副知事から今後も環境保全の取組を受け継いでいって欲しいとの祝辞がありました。

今後も代を重ね、ホタル保護に努めていきたいと思います。

【科学部】クラゲの新規研究を行っています

科学部1年生女子3名がクラゲについての新規研究を始めました。

本日は、研究の一環としてミズクラゲを捕獲してきました。

先ずは飼育を行い、行動観察を行います。

観察結果から課題を見い出し、研究につなげていきます。

【科学部】鹿本高校との共同研究(その2)

科学部ホタル班は鹿本高校との共同研究を行っています。

本日は第2回オンラインミーティングを行いました。

ミーティングでは、現在までの動画撮影状況を確認した後、本校生徒から発光周期の確認方法を説明しました。

今後、計測した発光周期のデータを持ち寄り、その比較から地域間のゲンジボタルの変異を研究していきます。

さて、天草のホタルは他地域とどのような違いがあるのでしょうか。

続報を御期待ください。

【科学部】環境シンポジウムに向けて(その2)

昨日に引き続き、環境シンポジウムの打合せを行っていました。

本日は体験学習部門の担当者も交えて、協議を行っていました。

多様な意見の中で、何を地域の皆さんと考えていくのか真剣に議論していました。

よりよい天草をつくりだすために、できることを精一杯行いたいと思います。

【科学部】環境シンポジウムに向けて(その1)

昨日の引退式も無事に終わり、本格的に2年生主体の活動となりました。

活動初日の今日は、8月11日に実施する環境シンポジウムの打合せを行っていました。

パネルデスカッション担当者からの提案に対して、意見が活発に交わされ、さらに深化したシンポジウムとなりそうです。

8月11日は「天草市複合施設ここらす」にて実施します。

主なテーマは「ブルーカーボンニュートラルの実現」です。

皆さんの参加をお待ちしています。

【科学部】3年生引退式

科学部では毎年6月初旬に3年生の引退式を行っています。

引退式では3年生から後輩に対し、研究で気を付ける点等を話す「最後に一言」が行われます。

以下は、その抜粋です。

・データはあればあるほど良い!

・上手くいかないときには、立ち止まって考えよう!

・あきらめず、様々な視点で見ることが大切

・多くの人との交流が研究を進める

・新しいことにチャレンジするのが、科学部の醍醐味

・料理と研究は似ていて、どちらも下準備が重要である

・継続してやり続けた先に見えるものがある

・シンポジウムを大人数で成功できたことはよい経験となった

・自分の研究に自信を持てるまで頑張ろう

この学年は、コロナ禍がある程度収まって入学した、言わば再スタートの学年でした。

1年生の時にはサイエンスアゴラに参加したり、天高科学部の新しい看板研究を構築したりと大活躍でした。

後輩の皆さんは、先輩たちから教えてもらったことを生かして、今後の研究を頑張ってください。

3年生、お疲れさまでした。

「最後に一言」の後は、今までを振り返ってクイズ大会をしたり、記念品贈呈を行いました。

最後まで笑顔のあふれる引退式となりました。

企画運営してくれた2年生諸君、次はあなた達が先頭を走ることになります。

頑張ってください!

【科学部】先輩から後輩への研究引継ぎ

化石班が1~3年生が集まって活動していました。

何をしているのか聞いてみると、3年生が後輩たちに研究の引継ぎを行っていました。

3年生からこれまでの研究活動を振り返って、今後できそうなことの提示がありました。

今後1,2年生は提示されたものもしくは新規の活動を加えて、研究をさらに深化させていきます。

今後の化石班の活動をお楽しみに。

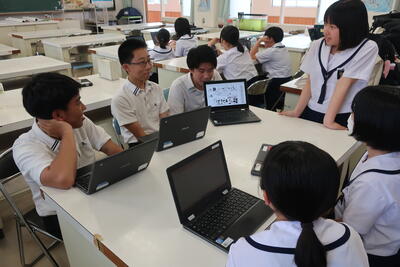

【ATⅡ】7月のARP発表会に向けて

5月28日(火)7限目のATⅡです。

生徒たちは7月の探究成果発表会に向け、研究活動を継続していました。

上の写真の班は、天草の飲食店やカフェなど、観光客に訪れてほしいスポットをまとめたホームページを作成しています。

上の写真の班は、銀天街班とデップルパイ班です。

銀天街班は、「まちはみんなの遊園地」が行われた日に銀天街を訪れた訪問客数を時間帯を分けて調べていました。

デップルパイ班は、デコポンを使ったパイを作成し、25人に実際に試食してもらい、その感想をアンケートで尋ねていました。

発表会ではATⅡの生徒たちはポスター発表や、ステージ発表を行います。

本番は緊張すると思いますが、2年間のATの研究の節目となります。

皆さんがんばってください!

【ATⅠ】 天草市×熊本大学 連携講義 3日目

本日7限目は、天草市×熊本大学 連携講義の3日目でした。

今回は、天草市役所産業政策課 主任 嶋﨑健介様より、天草で働く身近な大人たちに焦点を当てた講義が行われました。

「天草はなくなりません!」と最後に力強く伝えられた嶋﨑様。天草を良くしようと立ち上がる大人たちを近くで見ているからこその言葉だと思います。そして、嶋﨑様自身も持続可能な天草を目指して奮闘される身近な大人の一人です。嶋﨑様の言葉に一人一人、考えることがあったのではないでしょうか。

また、熊本大学の尾山 真先生からは、これまでの講義の振り返り、そしてグループワークを行っていただきました。「天草に住んでいなくても天草に関わり続けることができる」と尾山先生はおっしゃいました。直接関わらなくても地元へ思いを馳せる、地元のために何かをしてみようと考えてみる。そんな小さな一歩が、大切な地元を守ることにつながっていくのです。

連携講義最終日である6/11は、今まさに天草で頑張っている大人たちの話を聞く時間です。自分の将来のためにも主体的に取り組み、実りある時間にしてほしいです。