タグ:SSH

【ATⅠ】商品開発講座を開催しました! / A “Product Development” Lecture

本日、ATⅠ(天草探究Ⅰ)の2年生のうち、商品開発を視野に入れている36人の生徒を対象に、外部からの専門家をお招きして「商品開発講座」を開催しました。

今回は、以下の講師の皆様に御講義をいただきました。皆様、天高生のためにと、快く講義を引き受けていただきました。本当にありがとうございます。

(有)永田冷菓 永田 様

OFDO 江頭 様

池崎しょうゆ醸造元 池嵜 様

天草信用金庫 益田 様、北 様

生徒たちは2つの会場に分かれ、商品開発の際に考慮すべきポイントや、資金面で知っておくべきことなど、日頃から商品開発に関わっておられる立場だからこその説得力のある講義に熱心に耳を傾けていました。

講義では、「自分の作りたいもの」を作るのではなく、「市場が求めているもの」を開発すべきということ、「他社と協力することで販路拡大を図る」など、販売上の工夫も必要なこと、売上総利益をプラスにするための値段設定の方法など、商品開発において欠かせない様々なポイントを教えていただきました。

講師の皆様、コーディネートいただいた天草市役所の皆様、本日は貴重な機会をありがとうございました。いただいたご助言を活かして、今後、地域に貢献できる商品開発を目指していきます。研究を進める中で、また色々とご相談できればありがたいです。今後ともどうぞよろしくお願いします!

Today in AT I, we invited outside experts to give a "Product Development Lecture" to the second-year students who are considering product development.

In the lecture, the experts explained the essential points in product development. For example, they talked about the need to develop "what the market wants" rather than "what you want to make," the need to be creative in sales, such as "expanding sales channels by cooperating with other companies," and how to set the price to increase the gross profit margin. The lecturers and the coordinators of the seminar were all very kind and helpful.

We would like to thank all the lecturers and the officers from Amakusa City for coordinating the event, and providing us with this valuable opportunity today. We will make use of the advice we received and aim to develop products that will contribute to the local community. We would be grateful if we could consult with you again throughout the course of our research. We look forward to working with you in the future!

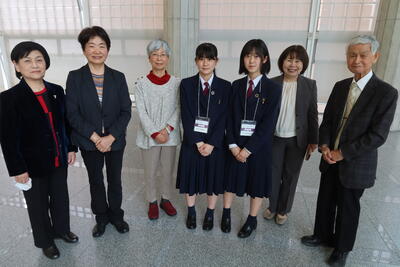

【科学部】くまもと環境賞を受賞しました

科学部ホタル班が、第33回くまもと環境賞にて「くまもと自然共生賞」を受賞しました。

受賞研究は、ホタルの発光周期の変化から考案した保護方法についての研究です。

本日表彰式が県庁で行われ、ホタル班から代表2名が参加しました。

式では、表彰状授与の後、竹内副知事から今後も環境保全の取組を受け継いでいって欲しいとの祝辞がありました。

今後も代を重ね、ホタル保護に努めていきたいと思います。

【科学部】クラゲの新規研究を行っています

科学部1年生女子3名がクラゲについての新規研究を始めました。

本日は、研究の一環としてミズクラゲを捕獲してきました。

先ずは飼育を行い、行動観察を行います。

観察結果から課題を見い出し、研究につなげていきます。

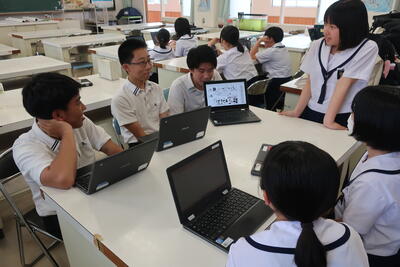

【科学部】鹿本高校との共同研究(その2)

科学部ホタル班は鹿本高校との共同研究を行っています。

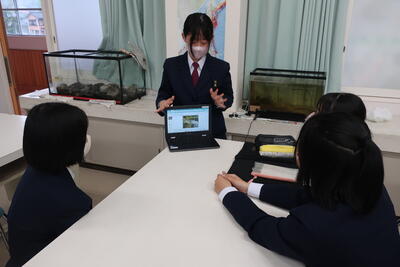

本日は第2回オンラインミーティングを行いました。

ミーティングでは、現在までの動画撮影状況を確認した後、本校生徒から発光周期の確認方法を説明しました。

今後、計測した発光周期のデータを持ち寄り、その比較から地域間のゲンジボタルの変異を研究していきます。

さて、天草のホタルは他地域とどのような違いがあるのでしょうか。

続報を御期待ください。

【科学部】環境シンポジウムに向けて(その2)

昨日に引き続き、環境シンポジウムの打合せを行っていました。

本日は体験学習部門の担当者も交えて、協議を行っていました。

多様な意見の中で、何を地域の皆さんと考えていくのか真剣に議論していました。

よりよい天草をつくりだすために、できることを精一杯行いたいと思います。

【科学部】環境シンポジウムに向けて(その1)

昨日の引退式も無事に終わり、本格的に2年生主体の活動となりました。

活動初日の今日は、8月11日に実施する環境シンポジウムの打合せを行っていました。

パネルデスカッション担当者からの提案に対して、意見が活発に交わされ、さらに深化したシンポジウムとなりそうです。

8月11日は「天草市複合施設ここらす」にて実施します。

主なテーマは「ブルーカーボンニュートラルの実現」です。

皆さんの参加をお待ちしています。

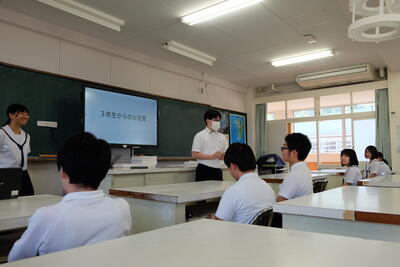

【科学部】3年生引退式

科学部では毎年6月初旬に3年生の引退式を行っています。

引退式では3年生から後輩に対し、研究で気を付ける点等を話す「最後に一言」が行われます。

以下は、その抜粋です。

・データはあればあるほど良い!

・上手くいかないときには、立ち止まって考えよう!

・あきらめず、様々な視点で見ることが大切

・多くの人との交流が研究を進める

・新しいことにチャレンジするのが、科学部の醍醐味

・料理と研究は似ていて、どちらも下準備が重要である

・継続してやり続けた先に見えるものがある

・シンポジウムを大人数で成功できたことはよい経験となった

・自分の研究に自信を持てるまで頑張ろう

この学年は、コロナ禍がある程度収まって入学した、言わば再スタートの学年でした。

1年生の時にはサイエンスアゴラに参加したり、天高科学部の新しい看板研究を構築したりと大活躍でした。

後輩の皆さんは、先輩たちから教えてもらったことを生かして、今後の研究を頑張ってください。

3年生、お疲れさまでした。

「最後に一言」の後は、今までを振り返ってクイズ大会をしたり、記念品贈呈を行いました。

最後まで笑顔のあふれる引退式となりました。

企画運営してくれた2年生諸君、次はあなた達が先頭を走ることになります。

頑張ってください!

【科学部】先輩から後輩への研究引継ぎ

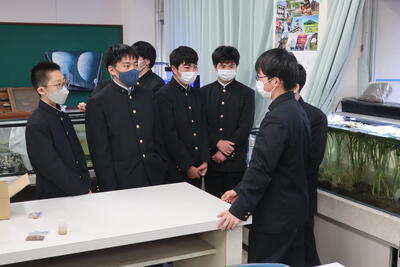

化石班が1~3年生が集まって活動していました。

何をしているのか聞いてみると、3年生が後輩たちに研究の引継ぎを行っていました。

3年生からこれまでの研究活動を振り返って、今後できそうなことの提示がありました。

今後1,2年生は提示されたものもしくは新規の活動を加えて、研究をさらに深化させていきます。

今後の化石班の活動をお楽しみに。

【ATⅡ】7月のARP発表会に向けて

5月28日(火)7限目のATⅡです。

生徒たちは7月の探究成果発表会に向け、研究活動を継続していました。

上の写真の班は、天草の飲食店やカフェなど、観光客に訪れてほしいスポットをまとめたホームページを作成しています。

上の写真の班は、銀天街班とデップルパイ班です。

銀天街班は、「まちはみんなの遊園地」が行われた日に銀天街を訪れた訪問客数を時間帯を分けて調べていました。

デップルパイ班は、デコポンを使ったパイを作成し、25人に実際に試食してもらい、その感想をアンケートで尋ねていました。

発表会ではATⅡの生徒たちはポスター発表や、ステージ発表を行います。

本番は緊張すると思いますが、2年間のATの研究の節目となります。

皆さんがんばってください!

【ATⅠ】 天草市×熊本大学 連携講義 3日目

本日7限目は、天草市×熊本大学 連携講義の3日目でした。

今回は、天草市役所産業政策課 主任 嶋﨑健介様より、天草で働く身近な大人たちに焦点を当てた講義が行われました。

「天草はなくなりません!」と最後に力強く伝えられた嶋﨑様。天草を良くしようと立ち上がる大人たちを近くで見ているからこその言葉だと思います。そして、嶋﨑様自身も持続可能な天草を目指して奮闘される身近な大人の一人です。嶋﨑様の言葉に一人一人、考えることがあったのではないでしょうか。

また、熊本大学の尾山 真先生からは、これまでの講義の振り返り、そしてグループワークを行っていただきました。「天草に住んでいなくても天草に関わり続けることができる」と尾山先生はおっしゃいました。直接関わらなくても地元へ思いを馳せる、地元のために何かをしてみようと考えてみる。そんな小さな一歩が、大切な地元を守ることにつながっていくのです。

連携講義最終日である6/11は、今まさに天草で頑張っている大人たちの話を聞く時間です。自分の将来のためにも主体的に取り組み、実りある時間にしてほしいです。

【ASⅠ・ATⅠ】 天草市×熊本大学 連携講義 2日目

本日7限目は、天草市×熊本大学 連携講義の2日目でした。

前回とは違う並び方、班編制にドキドキの生徒たち・・・。自己紹介やグループワークでは、いつもよりも先輩らしい2年生の姿も見られ、学年を跨いで交流する良い機会になりました。

今回も前回同様、地域創生のために立ち上がっている大人たちについて講話をしていただきました。

生徒たちはみんな「将来は天草から出よう」と考えながらも、「自分の地元がなくなるのは嫌だ」という気持ちを持っています。地元へ思いを馳せ、どんな課題があるかな?どうすれば解決できるかな?自分の知らないところで地元を守ろうと奮闘している大人がいるんだな。いろいろなことを考えたことだと思います。

ぜひ、今回の講話で感じたこと、考えたことを今後のASやATでの研究につなげていってくださいね。

【ASⅠ・ATⅠ】 天草市×熊本大学 連携講義 1日目

本日より、天草市×熊本大学連携講義がスタートしました!

初回である今回は「あまくさの人口減少について考える」というテーマのもと熊本大学 熊本創生推進機構地域連携部門部門長の金岡省吾先生より講義を受けました。

地域創生という言葉にピンとこない生徒たちがほとんどの中、金岡先生からの「将来どこで活躍したい?」「天草?」「それ以外?」という問いかけは生徒たちにとって身近な話題であり、人口減少が他人事ではないことに気づくきっかけになりました。そして、「この状況をどうにかしたい!」と問題に立ち向かう大人や若者たちがすぐ近くにいることを知ることができたようです。

後半のグループワークでは、今日の講義で気になったワードについて4人1組で話し合いました。どの班も積極的に意見を出していました。代表で発表をしてくれた班の生徒は「天草が消滅する」というワードが気になったようで「もしそうであれば悲しい」と感想を述べてくれました。

AS・ATで研究課題を設定する際、課題解決に向けて研究を進めていく際、様々な場面で大切になる視点だと思います。ぜひ今後も大切にしつづけてほしいです。

【ASⅡ】テーマの「深掘り」とは? / Delve Deeply into a Research Theme

本日のASⅡでは、冒頭に8月実施予定のシンガポール海外研修についての説明があった後、これまで個人やグループで行ってきた研究テーマ設定に関連して、テーマの「深掘り」を行いました。ASⅡ担当の松原先生より、過去に天草高校の先輩方が行った「赤潮」に関する研究を題材にして、研究テーマを5w1hの形で深く掘り下げる方法について説明がありました。具体的にいうと、赤潮の何(what)が問題なのか、赤潮はどこで(where)起きている問題なのか、などについて、1つ1つ具体的に考えていくということです。生徒たちは、ワークシートを活用してブレインストーミングを進めていきます。既に研究テーマをほぼ固めている班、方向性は決まっているもののテーマ設定までは行きついていない班、様々なことに興味がありまだテーマを絞り切れていない班など、生徒たちの状況は様々です。時には周りの友人とアイデアを出し合ってみたり、先行研究をもう一度見直してみたりと、生徒たちは各自工夫してこの活動に取り組んでいました。

研究に費やせる時間は限られており、これから始める研究を「高校生のうちに」大幅に進めたり、目覚ましい成果を残すことは現実的には難しいかもしれません。しかし、高校で取り組んだ研究を卒業後に更に発展させていくということを念頭において、ASⅡで研究するテーマを設定することで、今後の具体的な実験や調査の計画も立てやすくなると思います。今、テーマ設定に十分に時間をかけることが、必ず今後の研究に生きてくるはずです。みんな、がんばって!

After an explanation about the SSH Singapore Study Tour in August, ASII students had an activity to make their research themes more specific. Mr. Matsubara explained how to delve deeply into a research theme using the “5W1H” method, raising the question of “red tides” as an example: “WHAT problems do red tides bring?”, “WHERE red tides are occurring?”, and so on. Students utilized a worksheet to brainstorm their ideas. While some of them have already decided on a research theme, there are still others who have decided on a direction, yet have no specific theme, and those who are, at a loss with so many ideas in mind. Working together, the students were sharing their ideas with their friends, or reviewing their previous research, so that they can have more ideas on what they really want to study in this class.

The time available for research is limited, and it may be difficult for many of the students to make significant progress or achieve remarkable results while in high school. However, they can still develop the research they work on in high school further after graduation.Keeping this fact in mind, it would be easier for them to set research themes in high school, then to plan specific experiments or investigations to be done. Taking enough time to set a theme now will surely come alive in your future research. Good luck, everyone!

【ASⅢ】2年生+3年生=...? / Students in different grades working together

今日のASⅢでは、まず、8月に行われるスーパーサイエンス生徒研究発表会への参加を希望している三班への、選考に関する説明が行われました。この発表会へ参加する学校代表を決定するために、来週5月9日のこの時間に選考会が予定されています。この選考会に向けて、各班、班で協力しながら準備を進めているところです。残り少ない時間ではありますが、三つの班ともそれぞれベストを尽くしてくれることと思います。発表が楽しみです。

今年度になり、ASの授業も週1回、1時間のみとなっています。外に出てデータを集めたり、じっくり実験を行うことがなかなか難しい中、どの班も限られた時間を有効に使って研究を進めています。物理室と地学室の2箇所で研究を進めていますが、下の写真で分かるように、地学室は前に2年生ASクラス、後ろに3年生ASクラスがおり、何ともにぎやかです。2年生の研究テーマが決まると、2年生が物理室にも進出(?)し、異学年間で交流しながら研究を進めていく予定になっています。継続研究の班が出てくるか? それとも、今までになかった超ユニークな研究が始まるか? 乞うご期待です!

Today's AS III session began with an explanation for the three groups that are hoping to participate in the SSH Research Presentation in Kobe in August. A presentation is scheduled for this time next week, on May 9, to choose the school representative who will go to Kobe. All three groups are now working hard to prepare for next week. Even with a limited time left, we’re sure that everyone will give their best. We have high expectations for them!

Although they used to have two hours’ research time a week, this year they have only one hour instead. While it is becoming more difficult for them to go outside to collect data or conduct time-taking experiments, all the groups are making effective use of the limited time to conduct their research. They have been working in two classrooms: the Physics and the Earth Science rooms. As you can see in the photos, in the Earth Science room, all the 2nd graders are working in the space in front, while some 3rd graders are working in the back. Later this term, some second graders will join them in the physics room, which will make all the 2nd and 3rd graders in AS class working in the same room. It will make it easier for them to ask questions or make suggestions to each other, and hopefully that will make each research even more interesting. Would you like to see what would happen? Please wait for our next article!

【ASⅠ】天草学連続講義③・④(九州大学理学部付属天草臨海実験所・昭和建設工業)

本日は天草学連続講義の2回目が実施されました。

6限目は九州大学理学部付属天草臨海実験所の新垣誠司准教授より天草の海についての現状及び課題についてご説明を頂きました。

研究結果を基に、天草の海の環境の変化や多様な生態系などについて実際のデータや画像資料などを示して頂きました。生徒も天草の豊かな海洋環境や資源についての理解を深めるとともに、この豊かな海を守り活用していくための方法を探究していくためのきっかけとなったのではないかと感じました。

7限目は昭和建設工業代表取締役佐々木淳一様より天草についての現状や課題について天草で活動されている企業の立場からご説明を頂きました。

天草が地域として持続していくために人口減少という大きな課題を様々な視点から分析し、それぞれの視点からの解決法を実践に移していくことの重要性を説いていただきました。また、天草で活動されている企業の立場から企業としてできることを考え、地域と連携しながらその解決に取り組んでいきたいという希望を語っていただきました。高校生としてのの視点や考えを活かして実際に地域や企業などと連携して探究活動に取り組む生徒が多く出てくれることを期待したいと思います。

天草市の現状や課題を踏まえた上で天草市の課題解決に向けた糸口を掴むきっかけにしていってもらえたらと思います。

【科学部】女子部員、奮闘中です

1年生女子部員8名が、研究テーマの設定に向けて文献等の調査をしていました。

それぞれ中学校は違うのですが、和気あいあいと話し合いをしていました。

話し合いに参加すると、「ドローンの農業活用」や「プラスチックのケミカルリサイクル」などに興味を持っているようでした。

次は興味をどのように研究へと進化させるかが重要です。

先輩の教えを受けながら、頑張ってほしいと思います。

【科学部】上級生からの研究手法レクチャー

昨日、入部した1年生に対して、3年生が文献調査の方法と意義をレクチャーしていました。

1年生は研究テーマの設定に生かしてほしいと思います。

3年生は自身が1年生だった時に先輩に教えてもらったことを思い出し、自分の研究経験も交えながら、レクチャーしていました。

【科学部】部結成が行われました

本日、部結成が行われました。

科学部には男子1名、女子9名の10名の1年生が入部しました。

部結成では自己紹介と研究分野の紹介が全員から行われました。

その後、それぞれの活動となり、1年生は上級生から研究テーマの設定に関するレクチャーを受けていました。

さて、1年生はどんな研究を行うのでしょうか?

今年も活発な科学部となりそうです!

【ATⅠ】ついにスタートです!

ついに今年度のATⅠの授業がスタートしました!

はじめにSSH研究主任の宮﨑先生から活動内容や今後のスケジュールについて説明がありました。その後、SDGsについての動画を視聴し、自分の関心のあるゴールやターゲットについて天草市がどのような取組をおこなっているのかワークシートにまとめました。

1学期は「テーマを見つける学期」です。来週以降、ATⅡの先輩方の話を聞く機会や、講師をお招きしての講義・講演会も予定されています。様々な視点から天草の現状や課題を知ることで、自分たちの身近なものとして課題を捉え、その解決のために取り組んでほしいと思います。

【科学部】部活動見学が行われています

現在、1年生の部活動見学が行われています。

科学部にも1年生が来てくれました。

上級生が自身の研究内容を紹介しています。

多くの1年生が入部してくれることを願っています。

【ATⅠ】お茶日和! / An Ideal Day for A Cup of Tea?

春休みが始まって早1週間。あれ? 春休み中だというのに教室から何だかにぎやかな声が聞こえてきます。突撃してみると、机をくっつけて何やら作業中の2年生でした。ATⅠの研究活動のために集まっているとのこと、各々の手にははさみが握られ、オリーブの葉を切っているようです。この葉っぱ、実は天草高校のご近所の「本渡南小の運動場」直送。実は、12月の台湾研修のときに、オリーブの実を分けていただいて以来のご縁です。今回も快く許可をいただけたとのこと、本当にありがたいことです。大事に使わせていただきます!

さて、しばらくすると「オリーブ班」の班員たちは家庭科室に大移動。市立図書館から借りた資料を手に、「オリーブ茶」の製作に入るそうです。葉を洗ったり、熱湯で下処理をしたりと作業を進める一方、手の空いた生徒はオリーブの葉に含まれるポリフェノールを検出する方法について調べています。そう、ただの「調理実習」になってしまっては、探究活動にはなりません。「どんな数値を取りたいのか」「何と比較するのか」などなど考えながら研究を進めていくのが大事ですね! 本格的なカメラでしっかり記録も取りつつ、和やかに、かつ、てきぱきと作業を進める生徒のみなさんでした。

3年生のATⅡでは、研究の成果を7月のARP探究成果発表会で発表したり、天草や世界に「提言」したりと、ATⅠから行ってきた研究の結果を分析し、まとめていく必要が出てきます。週1時間という限られた時間だからこそ、計画的に研究を進め、信頼できるデータを蓄積していきたいものですね。

One day, during spring break, we heard some lively voices coming from a classroom. With scissors in each hand, students were cutting olive leaves. These leaves were picked in the "playground" at Hondo Minami Elementary School, a neighbor of ours. In fact, another study group visited them for olives in December. We are very grateful that they kindly helped us again this time.

After cutting the leaves, the students of the "Olive Group" moved to the cooking room. With a book borrowed from the city library in hand, they were planning to make some olive tea. While some students were pre-treating the leaves with boiling water, some were researching how to detect polyphenol contained in the leaves. Yes, the students cannot just “cook”, they must “study” olives as well - they must think about what kind of data to obtain, or what to compare the results with, and so on. But don’t worry, these students are smart enough to know what to do!

In the third grade AT II, students will have to analyze and summarize the results of their research conducted since they were 2nd graders. They will need to present the results of their research at the ARP Research Results Presentation in July, and make "proposals" to–at first–the locals, then eventually to the world! With a limited time of one hour per week, students need to systematically carry out their research and accumulate reliable data. Good luck!

【ATⅠ】本評価を行いました / Another Evaluation Day

本日はB2(数値データを収集する)の本評価でした。この評価は、研究の中での対照実験や調査、追加実験の実施回数や内容を問うものです。いつものように担当者との面談形式で行われ、生徒たちはこれまでの研究への取組を精一杯自分の言葉で説明しようと頑張っていました。

終了後は、各班、研究のデータを整理するなど、ポスター作成のための下準備をしていました。これは、3月に学年で実施する「ミニ探究成果発表会」に向けての活動です。2年生(ATⅠ)は3月19日に天草市民センターで行うARP探究成果発表会では発表を予定していませんが、その代わりに、この「ミニ発表会」で各班の成果を共有することにしています。学年の仲間に自分が研究していることについて知らせるだけでなく、他の班の研究の手法やプレゼン技術を学ぶ貴重な機会になると思います。週1時間と限られた時間ではありますが、時間の使い方を工夫して、計画的に進めていきましょう!

Today at ATⅠ, students had an evaluation called ‘B2’ (collecting numerical data). Students were asked how many times they had conducted controlled experiments or surveys, and what they were about. They also had a chance to talk about their additional experiments if they had any. As usual, students had an interview with teachers in which they tried their best to explain how their research had been going so far.

After the evaluation, each group organized data from their research in preparation for their poster. This was for their small presentation that will be held at the school in March. This will be a valuable opportunity to share what they have been researching, and to learn about other groups' research methods and presentation techniques. Good luck!

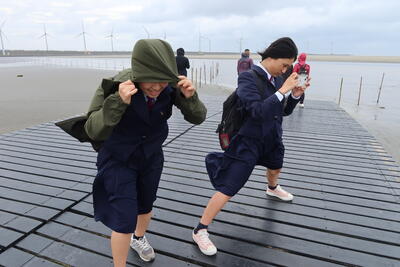

【SSH】SSH台湾研修(3日目③:高美湿原実習)

午後は高美湿原での実習です。

この湿原は元々干潟だったところが堤防の設置により湿原となったものです。

湿原の広大な土地を利用して、風力発電や漁業などが行われていますが、本来あった生態系の保全にも取り組み、一部が自然保護区にも指定されています。

保護区に設置された桟橋や堤防から、自然と人間活動の両立について調査しました。

残念ながら、天候の悪化と強風(まっすぐ歩けませんでした)により予定よりも短縮した調査となりましたが、生徒たちは自然との両立だけでなく、自身の課題研究に関連した内容についても学びを深めていました。

【SSH】SSH台湾研修(1日目)

9時に天草空港に集合、熊本空港〜桃園空港〜台中市への移動の1日でした。参加生徒、引率教員、みな元気です。

明日は静宜大学を訪問し、研究発表、大学での実習、日本からの留学生との意見交換会を行う予定です。

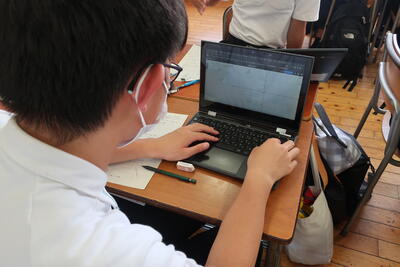

【数科学探究】なるべく安価に栄養バランスを整えるには?

数科学探究Ⅰの様子です。

「数科学探究」とは天草高校オリジナルの授業で、数学で習ったことを活用し、日常の諸問題を解決する授業です。

本日の授業では線形計画法を活用して「安く日々の食生活の栄養バランスを整える」をテーマに行われました。

具体的には、各自が自身の食生活から摂取した栄養素を算出し、不足している栄養素をサプリメントで補うために必要な金額の最小値を計算していました。

この計算のために線形計画法を活用していました。

生徒たちは自分で作った問題を解き、グラフを書いて、最小値を導きだしていました。

数学の技能向上だけでなく、日々の食生活の見直しにもつながっていました。

本授業での開発教材は以下のURLよりダウンロードできます。

https://sh.higo.ed.jp/amakusa/wysiwyg/file/download/1/4195

【科学部】御所浦島での生痕化石調査(第2回)

科学部化石班が、2回目の生痕化石調査を行いました。

今回は、前回の予備調査の結果を受けて作成したコドラートを使って、自分たちが考えた調査方法が可能かどうか確認しました。

想定と異なり、上手くいかない点もあり改良が必要ですが、調査方法を概ね確立できました。

次回から本格調査に移行します。

さて、中生代の海底では何が起きていたのでしょうか?結果をお楽しみに!

【科学部】新入部員への研究活動指導

科学部の2,3年生が新入部員に対して、研究活動の指導をしています。

指導の内容は調査機器の使用法であったり、発表要旨の書き方、年間スケジュールの立て方等、多岐にわたっています。

新入部員の皆さんは、しっかり学んで今後の参考にして下さい。

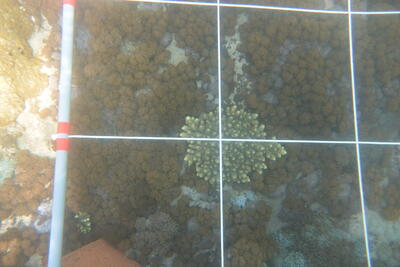

【科学部】サンゴ調査再始動!

海水温が低いために中断していた牛深の砂月海岸での調査を再開しました。

今回は、新入部員の1年生も加えて、4名で調査しました。

今年度も継続して調査を進めていきます。

続報をご期待ください。

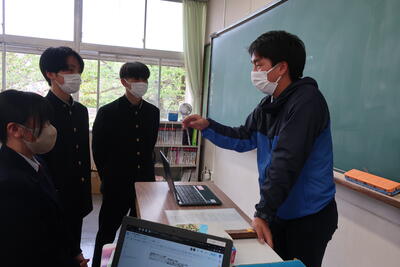

【ASⅢ】崇城大学での分析実習に向けて

今年度も崇城大学の田丸先生にASⅡ・Ⅲの課題研究について御協力をいただきます。

本日は今後実施予定の崇城大学分析実習について、オンラインを用いて打合せが行われました。

思いがけない展開となった班もありましたが、有意義な打合せとなりました。

田丸先生ありがとうございました。

【科学部】新入部員の研究テーマ探し

部結成の後、新入部員は早速研究テーマ探しを行っていました。

先ずは先輩たちの研究を知るために、熱心に話を聞いていました。

何を研究するのか、今から楽しみです。

【科学部】部結成が行われました!

今年度の部結成が行われました。

今年度も多くの新入生が入部してくれ、過去最多の35名での活動となります。

全員の自己紹介の後、部長から「科学的な研究成果を根拠とした地域貢献の実現のために頑張ろう。」と話がありました。

顧問も含めて、協力して頑張っていきます。

【ATⅡ】今年度スタート

今年度から新たにATⅡがスタートしました。

はじめに、今年度のスケジュールや評価項目、実験を行う上での留意点を確認しました。

その後、担当者と春休みに実施した調査の報告や今後の進め方について協議が行われていました。

ATⅠで立てた調査計画を実行し、ATⅡではデータを処理、地域への発信をしていきます。

SDGsの達成に向けて、高校生独自の目線でどんな活動を提案してくれるか楽しみです。

【ASⅠ】授業ガイダンス

4月18日(火)、6限目の時間に、ASⅠ(天草サイエンスⅠ)の全体ガイダンスがありました。

ASⅠでは、1年生が天草の課題解決に向けて探究的に活動していくことになります。

今日はSSH研究主任の宮﨑先生から、探究活動や今後の展望についてお話がありました。

また、先輩の発表動画を視聴し、3年間の課題研究や探究型授業を通して目指すべき姿を共有しました。

来週からは天草学連続講義が始まります。

天草を題材に、科学的に探究していきましょう!

【科学部】ホタル保護施設の作成①

ホタル班の2人が保護施設の作成を行っています。

保護施設として、グリーンカーテンによる遮光と、打ち水による気温低下を目指しています。

本日はグリーンカーテンの遮光を水耕栽培トマトで検証するための準備を行いました。

【科学部】体験入部が大盛況です。

昨日の部活動オリエンテーション後から、多くの1年生が体験入部に来てくれています。

2,3年生は対応に追われています。

来てくれた1年生の皆さん、科学部に興味を持ってくれてありがとう。

入部待っています。

【ASⅡ・Ⅲ】オリエンテーション・対面式 AS Orientations

本日、今年度最初のASⅡの授業がありました。

ASⅡ(Amakusa ScienceⅡ)とは、2年生の理系ASクラスの生徒が研究活動を行う授業で、今年度は木曜の6・7時間目に行っています。

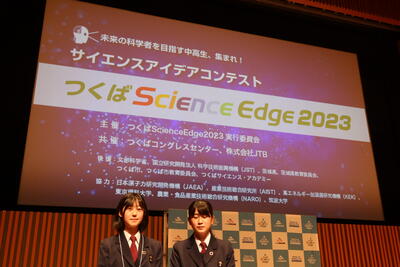

6時間目には、つくばScienceEdge2023で創意指向賞を受賞したホタル班の発表の様子を動画で視聴しました。その後、ASⅡの指導担当者の紹介がありました。ASⅡでは、物理や科学など理科の担当者だけでなく、数学・情報・英語科からも教師が指導にあたり、計8名の担当者が36名の研究活動をサポートしていきます。今回は、それぞれの担当者が自己紹介やこれまで指導してきた研究について、今後の研究のヒントなどについて話をしました。

7時間目の「対面式」では、研究や研修を通して色々な考え方を学んだり、発表する力を伸ばせること、今後の研究活動が未来へつながる「武器」となることなど、ASⅡの様々な魅力について、知ることができました。

その後、3つの教室に分かれて、ASⅢの先輩方の発表を聞きました。アマモからバイオエタノールを作る研究をしている班、町山口川でマイクロプラスチックの分布を調査している班、アプリケーションを活用したイルカの個体識別を研究している班など、3年生の生徒が自分たちの研究の概要や魅力を熱心に語っていました。2年生も、積極的に質問している姿が多く見られました。

Today we had the very first ASⅡ class this year. ASⅡ, which stands for Amakusa Science, is the subject in which second graders in AS class do researches in various scientific areas.

Students first watched a video of the Science Club studying fireflies, which won the Tsukuba Science Edge 2023 Creativity-Oriented Award in March. After that, the teachers introduced themselves. In ASⅡ, not only Science teachers, but teachers of other subjects—such as math, English, or computers (information)—totalling at 8, also support the 36 ASⅡ students with their research. Through the talks, students received some tips in researching.

In the 7th period, the 2nd grade AS students had a chance to listen to the 3rd graders’ presentations, who have been doing various kinds of attractive research, such as producing bioethanol from the plants called eelgrass, researching microplastics in the river near school, or identifying dolphins using an application. They were passionately telling the second graders how interesting their studies are, and many students were asking questions with their eyes shining with excitement. We can’t wait for the next ASⅡ class!

【科学部】部活動オリエンテーション

1年生に対して、部活動オリエンテーションが行われました。

科学部の3人は部員全員で意見を出し合って作成したポスターを見せながら、活動を紹介しました。

多くの1年生が入部してくれることを願います。

【科学部】生痕化石調査でのデータをまとめました。

化石班の2名が御所浦島で行った生痕化石調査のデータ処理をしていました。

処理では、調査地域を50cm四方に区画分けし、それぞれでの化石の産出状況をまとめました。

コドラート法(正方形の枠を使って行う生態調査法)でサンゴ調査を行っている部員も助っ人で参加し、データをまとめました。

データから特定の範囲にスフィノセラムス(二枚貝)の化石が密集している様子が読み取れました。

今後は、この密集の謎について現地調査を交えて研究を進めていきます。

【科学部】御所浦島での生痕化石調査

科学部化石班が、御所浦島で生痕化石調査を行いました。

調査は「スフィノセラムスの壁」と呼ばれる大昔の海底の様子が残る地層を対象としました。

地層には貝化石の痕跡や、生物が海底を這った跡である生痕化石が観察できます。

今日は御所浦白亜紀資料館の黒須学芸員の指導を受けながら、正確にマッピングする方法を検討しました。

今後は継続的に調査し、どのような化石がどこに分布しているのかマッピングしていきます。

続報を随時アップしますので、御期待ください。

【科学部】校長先生への報告

つくばScienceEdge2023で創意指向賞を受賞したホタル班の2人が校長先生に受賞報告を行いました。

本日、御定年を迎える馬場校長先生から、受賞に対する祝いの言葉をいただきました。

また、7月末に行われるグローバル リンク シンガポールの激励もいただきました。

世界大会での入賞目指して頑張ります。

馬場校長先生からは科学部だけでなく、ASやATの研究活動及び発表にも暖かい御声援を毎回いただきました。

馬場校長先生、応援本当にありがとうございました。

【科学部】つくばScienceEdge2023で「創意指向賞」を受賞しました!

科学部ホタル班が、つくばScienceEdge2023で「創意指向賞」を受賞しました。

受賞した「創意指向賞」は「文部科学大臣賞」に次ぐ賞で、「探求指向賞」、「未来指向賞」に並んで2位相当の賞となります。

この受賞により、7月末に行われる「グローバル リンク シンガポール」への招待権を獲得しました。

シンガポールでの受賞を目指して、頑張ります。

本日も宿舎で反省会を実施しました。

発表の様子をビデオで見て、自分たちの改善点を議論しました。

今後につながる、良い反省ができた様です。

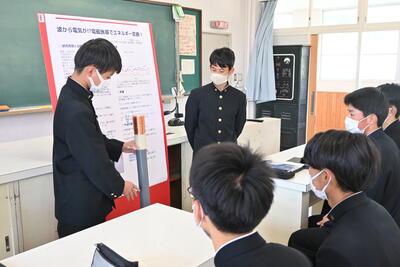

【科学部】つくばScienceEdge2023(第2日目)

つくばScienceEdge2023の2日目が始まりました。

本日はオーラルプレゼンテーションに出場しました。

関東あまたか会の皆様の御声援も受けて、一生懸命発表しました。

上手くいかない部分もありましたが、今までやってきたことを全て伝えることができました。

今後も天草のゲンジボタルの保護のために活動を続けていきたいと思います。

多くの皆様に御声援いただき、誠にありがとうございました。

【科学部】つくばScienceEdge2023~学校でも応援しています

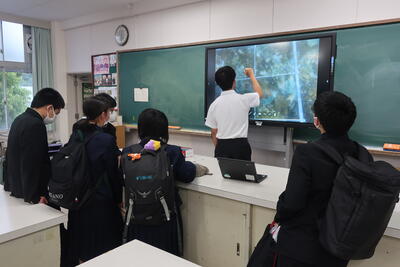

つくばScienceEdge2023の二日目、天草高校の研究発表がある日のこと

天草高校の科学部も、本校地学室から応援している様子がありました。

科学部以外の1年生も声をかけあって、集まってきて真剣な眼差しでモニター越しにエールを送っていました。

また、帰ってきてから反省や感想をシェアするために、ノートを開いてメモをしている生徒もいました。

午後の結果発表が楽しみです。

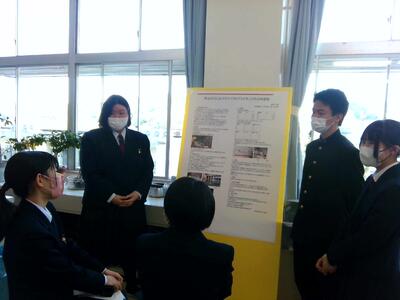

【科学部】つくばScienceEdge2023(第1日目)

本日より、つくばScienceEdge2023が始まりました。

本日は講演の後、日本語及び英語のポスター発表がありました。

研究の参考になる内容もあり、他校の皆さんと議論をしました。

夕方には明日のリハーサルがあり、ステージに立って立ち位置等を確認していました。

明日はいよいよ本番です。研究内容がしっかり伝わるように頑張りたいと思います。

リハーサルの様子

宿舎に戻ってからも練習しました。

【科学部】つくばScienceEdge2023に向けて

明日から「つくばScienceEdge2023」が始まります。

明後日のオーラルプレゼンテーションに参加する科学部ホタル班の2人は、本日は移動日となります。

宿舎についてから、最終練習を行いました。

本番では勝ち負けにこだわらず、研究成果をしっかり伝えることに重きを置くことを確認しました。

明日からのつくばScienceEdgeでは、多くの学びを得たいと思います。