新着情報

【ASⅡ】第12回天草サイエンスアカデミーを行いました!

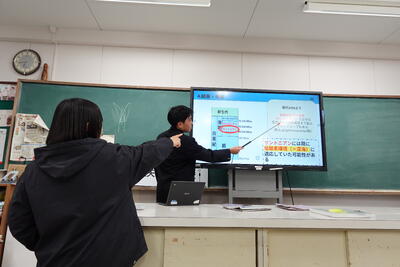

12/26(木)に本校にて第12回サイエンスアカデミーを実施しました。

この行事は天高生が地域の小中学生を対象に科学体験講座を行い、子どもたちに科学の面白さを伝え、知的好奇心を高めることを目的として実施しているものです。

今回は「発泡入浴剤づくり」「プログラミング」「虹」「つかめる水」「スーパーボールづくり」をテーマにした5つの講座を開きました。天草内外から45名の小中学生の申込をいただき、前回よりも各教室はとても盛り上がっていました。

講座を実施した本校生は小中学生の元気に圧倒されながらも、準備してきた内容をスライドで説明し、子どもたちと一緒になって実験を楽しんでいました。「伝えることの難しさ」と「教えることの楽しさ」を実感したようです。進路を教育系に考えている生徒や来年ASクラスに進級する1年生もボランティアとしてこの講座に参加してもらい、将来のことを考える機会にもなったようです。

ご参加いただいた皆様、ありがとうございました。サイエンスアカデミーは例年、夏と冬に2回実施しています。ご興味のある方は、是非次回のサイエンスアカデミーでお待ちしています!!

【科学部】九州生徒理科研究発表大会(2日目)

九州大会2日目です。本日は研究発表を行いました。

発表は時間内に終了しましたが、審査員の鋭い質問に一部たじろぐ場面もあり、満点の出来ではありませんでした。

しかし、1年生2名と共に2年生が頑張ってくれたと思います。

審査結果は「優良賞」でした。

最優秀賞や優秀賞の受賞には至りませんでしたが、学びの多い発表会でした。

今後の活動に生かしていきたいと思います。

【科学部】九州生徒理科研究発表大会(1日目)

科学部化石班の3名が九州大会に参加しました。

これは先日の県大会で最優秀賞(3位)を受賞したことによる参加で、昨年に引き続き2年連続です。

今年は福岡県の福岡工業大学にて開催され、スライド発表部門に参加しました。

当日は早朝から出発し、猛烈な寒波と雨の中、ようやく会場に到着しました。

大会では、全体開会式の後に部門に分かれて、発表が行われました。

九州各県から選抜された16校を相手に、最優秀賞を目指します。

宿舎でも最後の練習が行われていました。

本校の発表は明日です。結果をお楽しみに!

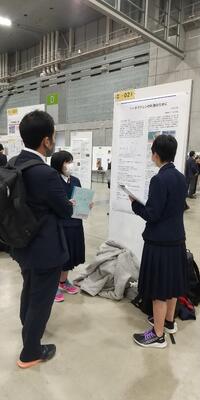

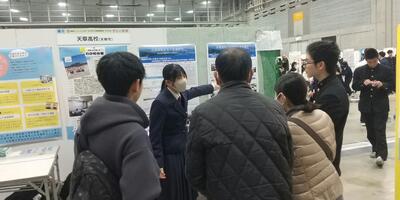

【ASⅡ・科学部】県立学校 学びの祭典

本日、2年生ASクラス、科学部、それから1・2年生のボランティアで、県立学校 学びの祭典に参加しました。

ASクラスの各班と科学部がポスターセッションでの発表を行い、ボランティアとして参加した生徒と協力して天草高校の学校紹介とドローン体験ブースの運営を行いました。

ポスター発表では、会場を訪れた一般の方や大学・高校の先生方、県内の高校生に、各班が自分たちの研究についてしっかり説明することができました。今後の研究に活用できそうな質問や助言をいただいたり、他校のポスターや発表からも多くのことを学ぶことができました。

学校紹介ブースでは、今日のために天草高校の様々な魅力をまとめたポスターや動画を用いて、来場者に天高の魅力をアピールしました。また、One Team Projectでお世話になっている株式会社岳(Gaku)さんとのコラボで、ミニドローン体験ブースも運営しました。子どもたちにも高校生にも大人気で、多くの人に来ていただくことができました。

1年に一度の大イベント、県立学校 学びの祭典。この経験を、これからの探究活動に活かし、学んだことを後輩にも引き継いで行きたいと思います。参加者のみなさん、お疲れさまでした!

【科学部】九州生徒理研に向けて(その2)

いよいよ明日に迫った九州生徒理科研究発表会です。

今日も課外後に3年生3人ががやってきて熱心に指導していました。

このチームワークの良さが本校科学部躍進の原動力です!

指導の成果を明日からの九州大会で発揮できるでしょうか?

頑張れ!化石斑1,2年生!