2023年9月の記事一覧

【科学部】ICAST2023(第18 回先端科学技術分野学生国際会議)に参加しました

科学部の4つの班(ホタル班、化石班、海水準班、サンゴ班)がICAST2023に参加しました。

ICAST(先端科学技術分野学生国際会議)とは熊本大学が海外の大学と連携して実施している研究発表会です。

今年はインドネシアの大学を会場に実施され、科学部はオンラインで発表を行いました。

英語の発表では反省点も多かったのですが、各自が出来る事を精一杯行いました。

この経験を次に繋げていきたいと思います。

【科学部】KSCと熊本大学の協定調印式のキックオフイベントでの発表

KSCと熊本大学の高大連携・高大接続に関する協定調印式が行われました。

今後、天高を含むKSC(熊本サイエンスコンソーシアム)と熊本大学は、さらに連携を強化していきます。

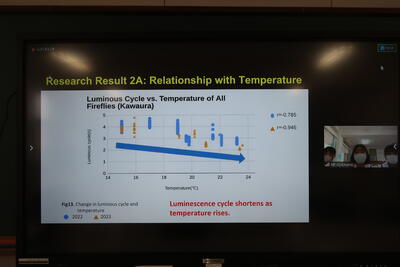

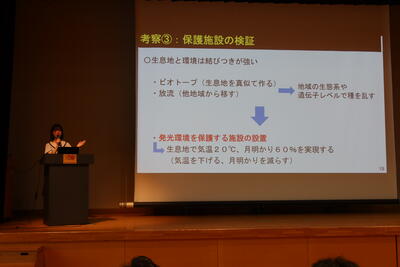

式後のキックオブイベントでは、ホタル班が発表を行いました。

多くの大学の先生方がおられる中でしたが、事前練習の甲斐もあって身振り手振りを交えて堂々と発表していました。

【ASⅡ】汽水域班に密着!/ With a group called “Brackish Water”

本日のASⅡでは、久々に各班の研究を進める時間がたっぷり取れました。この機会を活用すべく、地学室を飛び出して現地調査に出かけたのは、汽水域の研究をしている「汽水域」班です。天草高校ASクラス伝統の「ウェーダー」を着用し、温度計やスコップを手に、いざ、睦橋へ。「足がうまる!」「水圧がすごいです!」「ヘドロってすごい匂いがする!」と、初体験の様子を川岸まで臨場感たっぷりに伝えてくれました。

活動中、元気いっぱいの小学生グループが睦橋を通りかかりました。「何しているんですか?」と質問されたり、「川は危ないよ、気をつけて!」と励まされたりする場面も。その度に、「研究中です!」「ありがとう!」と丁寧に答えていた、律儀な(?)汽水域班の2人です。協力してヘドロを採取し、水深や水温などをてきぱきとメモしていました。(今日は、サンゴ班から助っ人が1人来てくれ、水温の測り方など貴重なアドバイスをくれました。頼りになります!)

教室で色々と調べたり議論したりするのも良いですが、現地に行って初めて気づくことも沢山あり、やっぱりフィールドワークは面白いですね! これから研究が進んでいくのが楽しみです。

In today’s ASⅡ class, students had plenty of time for their research. Taking advantage of that, one group called “Brackish Water” went outdoors. The group, consisting of two students, has been studying brackish water in the Machiyaguchi River, which flows right in front of our school.

Putting on Waders for the first time in their lives, students walked into the river bravely. They shouted, “It smells so bad!” “The water pressure is so high!” “Help! I’m stuck in the mud!”, telling us of their new experience in the river.

Whilst their research, many people were passing by, including some elementary school pupils. They were very interested in us in the river, so they asked what we were doing, and even kindly advised us to take care of ourselves in the river! Hopefully our fieldwork interests some people in the town. The students took some sludge and water in the river, and took some data such as the water temperature. Today we had a helper student from a group, “Corals,” and he gave some useful advice in the water. It’s great to have a friend like you indeed!

It’s fun to work indoors, but fieldwork is even more exciting! We can realize many things through first hand experience, and it’s worth doing. Good luck to the group “Brackish Water”, and we look forward to their study in the future!

【科学部】DNA分析事前講義

ホタル班の1年生3名が崇城大学の田丸先生からDNA分析に関する事前講義を受けました。

論文を読んでもわからなかった点を詳しく説明していただきました。

今後の研究活動に生かしていきたいと思います。

田丸先生、有り難うございました。

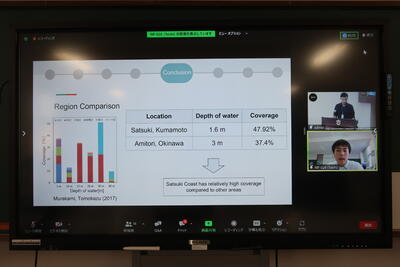

【科学部】砂月海岸でのサンゴ調査

サンゴ班が砂月海岸で調査を続けています。

この調査は、サンゴの生育状況を継続して観察し、温暖化等の影響を調べることを目的としています。

今後も調査状況を報告します。続報をお楽しみに。

【ASⅢ】研究論文作成スタート!

ASⅢの2学期の活動は研究論文の作成です。

初回の本日は論文作成に当たっての注意点等の講義の後、早速作成に取りかかっていました。

研究成果が多くの人に伝わる論文となる様に頑張ってください。

【ASⅡ】2学期の研究活動スタート / Back to ASⅡ!

2学期のASⅡがスタートしました。

初回の本日はSSH研究主任から夏の活動の振り返り等が行われました。

その後、2学期の活動の指針となるルーブリックを活用した仮評価が実施されました。

また、夏季休業中にGLS(グローバル・リンク・シンガポール)やSSH生徒研究発表会で発表した先輩から、今後の研究活動に向けてのアドバイスもありました。

アドバイスでは、伝わりやすいグラフにする工夫、統計処理の大切さ、英語発表で気をつけることなど、多くのことを学びました。

2学期も充実した研究活動になる様に、自ら考え、先生方とディスカッションを重ねて頑張っていきましょう。

We have our students back to ASⅡ classes. It's so nice to see them excited in the Earth Science room!

Mr. Miyazaki, the chief SSH director, had a word, telling them what happened during summer - “Science Academy” (it’s an open Science day for elementary and junior high school kids), the Environmental Expo, or their Science Tour to Kobe, or so on. Wow, what a busy summer it was!

The students also had a chance to hear what their seniors did in their presentations in summer - in both Singapore and Kobe. They told them how to make better graphs, the importance of statistical processing, or what they should have in their mind during presentations in English. The seniors emphasized the significance in taking part in presentations outside school - which is part of what ASⅡ students should aim for in this term.

In term 2, students have the most amount of time to spend on their research. It’s also a term full of great opportunities. Let’s enjoy all the ASⅡ activities!

【ATⅡ】提言書作成に向けてスタート!

ATⅡの2学期における最終目標は探究活動に基づいた「提言書」作成です。

本日はそのスタートとして、始めに各活動教室をオンラインで繋ぎ、SSH研究部員より「提言書」作成の目的や方法、作成に向けたスケジュールなどの説明を行いました。

その後、1学期に作成した探究成果をまとめたポスターやスライドなどを用いて自分達の班の探究活動の現状について確認及び整理を行いました。持続可能な開発目標(SDGs)について学ぶ(2学期①).pdf

【ATⅠ】企業フィールドスタディ

9月5日(火)のATⅠです。

今日はフィールドスタディで、

ASⅠの1年生全員と、ATⅠの約半分の生徒(99人)が、各企業の地域貢献のための取組について学ぶ機会を得ました。貴重な時間を使っていただいて、説明をしてくださった企業は以下の通りです。

①平田機工株式会社(取組:地域貢献・グローバル・ものづくり)

②株式会社藤興機(取組:地域貢献・こども・IT)

③有限会社坂本石灰工業所(取組:健康、医療・環境・食)

④東京海上日動火災保険(取組:地域貢献・防災・物流)

ATⅠの生徒は、7限目の意見交換会のみ参加ということになりましたが、自分たちの班が行っているATⅠの研究と関連させて、天草の地域課題解決のためにどのような取組ができるのか、ということに関して企業の方に積極的に質問を行っていました。

学習センターでは東京海上日動火災保険のみなさまをお迎えして、アットホームな雰囲気で意見交換会が行われました。「保険料はどのようにして決定されているのですか?」という業務内容に関するものから「集客のためにはどのような手段が有効ですか?」など、自分たちの研究活動に関わる質問まで、学年問わず色々な質問が出ていました。保険の仕組みや業務内容など初めて聞く生徒も多く、また、企業がどのように地域貢献をしているか、ということを知る機会ともなったようです。

東京海上日動火災保険様との意見交換会(7限目)