タグ:AT

【ATⅡ】7月のARP発表会に向けて

5月28日(火)7限目のATⅡです。

生徒たちは7月の探究成果発表会に向け、研究活動を継続していました。

上の写真の班は、天草の飲食店やカフェなど、観光客に訪れてほしいスポットをまとめたホームページを作成しています。

上の写真の班は、銀天街班とデップルパイ班です。

銀天街班は、「まちはみんなの遊園地」が行われた日に銀天街を訪れた訪問客数を時間帯を分けて調べていました。

デップルパイ班は、デコポンを使ったパイを作成し、25人に実際に試食してもらい、その感想をアンケートで尋ねていました。

発表会ではATⅡの生徒たちはポスター発表や、ステージ発表を行います。

本番は緊張すると思いますが、2年間のATの研究の節目となります。

皆さんがんばってください!

【ATⅠ】 天草市×熊本大学 連携講義 3日目

本日7限目は、天草市×熊本大学 連携講義の3日目でした。

今回は、天草市役所産業政策課 主任 嶋﨑健介様より、天草で働く身近な大人たちに焦点を当てた講義が行われました。

「天草はなくなりません!」と最後に力強く伝えられた嶋﨑様。天草を良くしようと立ち上がる大人たちを近くで見ているからこその言葉だと思います。そして、嶋﨑様自身も持続可能な天草を目指して奮闘される身近な大人の一人です。嶋﨑様の言葉に一人一人、考えることがあったのではないでしょうか。

また、熊本大学の尾山 真先生からは、これまでの講義の振り返り、そしてグループワークを行っていただきました。「天草に住んでいなくても天草に関わり続けることができる」と尾山先生はおっしゃいました。直接関わらなくても地元へ思いを馳せる、地元のために何かをしてみようと考えてみる。そんな小さな一歩が、大切な地元を守ることにつながっていくのです。

連携講義最終日である6/11は、今まさに天草で頑張っている大人たちの話を聞く時間です。自分の将来のためにも主体的に取り組み、実りある時間にしてほしいです。

【ASⅠ・ATⅠ】 天草市×熊本大学 連携講義 1日目

本日より、天草市×熊本大学連携講義がスタートしました!

初回である今回は「あまくさの人口減少について考える」というテーマのもと熊本大学 熊本創生推進機構地域連携部門部門長の金岡省吾先生より講義を受けました。

地域創生という言葉にピンとこない生徒たちがほとんどの中、金岡先生からの「将来どこで活躍したい?」「天草?」「それ以外?」という問いかけは生徒たちにとって身近な話題であり、人口減少が他人事ではないことに気づくきっかけになりました。そして、「この状況をどうにかしたい!」と問題に立ち向かう大人や若者たちがすぐ近くにいることを知ることができたようです。

後半のグループワークでは、今日の講義で気になったワードについて4人1組で話し合いました。どの班も積極的に意見を出していました。代表で発表をしてくれた班の生徒は「天草が消滅する」というワードが気になったようで「もしそうであれば悲しい」と感想を述べてくれました。

AS・ATで研究課題を設定する際、課題解決に向けて研究を進めていく際、様々な場面で大切になる視点だと思います。ぜひ今後も大切にしつづけてほしいです。

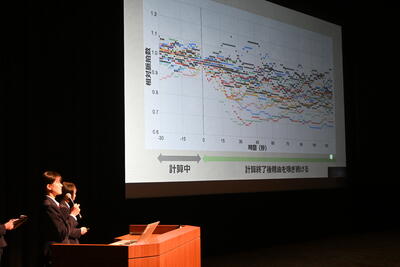

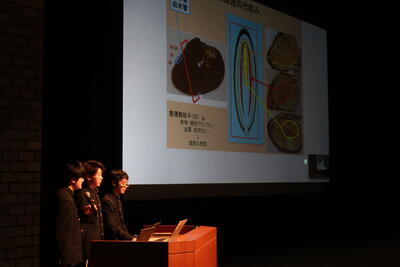

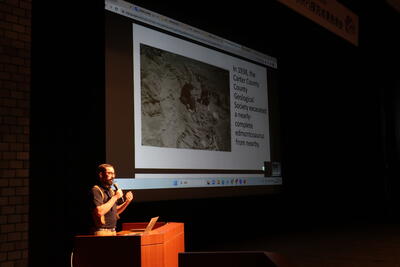

【SSH】ARP探究成果発表会 / ARP Inquiry Research Presentations

本日、天草市民センターにてARP(Amakusa Research Process)探究成果発表会を実施しました。ステージでは台湾研修報告に始まり、研究発表としてはASⅠ(1年生)の代表6班とASⅡ(2年ASクラス)の代表4班に加え、アメリカ・モンタナ州にあるカーター郡立博物館の学芸員であるネイサン・キャロル博士の講演もありました。ASⅡの化石班の発表と学芸員講演は全て英語で行われ、生徒たちが英語でのプレゼンテーションに必死でついていこうとする姿、何とか英語で質問しようと奮闘する姿も見られました。

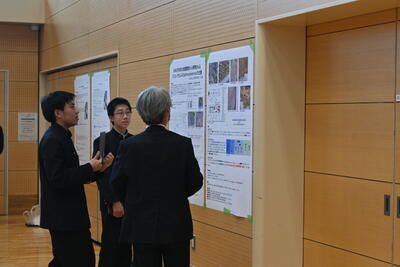

体育館ではポスター発表を行いました。ASⅠの38班、ASⅡの8班、科学部の2班、卒業生の2名が前半・後半に分かれての研究発表を行いました。生徒たちは実験に用いた模型を見せたり、ジェスチャーを使ったりしながら、それぞれの研究について熱のこもった発表をしていました。

2年ASクラスにとっては、今回の発表会は学校のSSH事業の中心として活躍する初舞台となりました。受付やステージ裏での運営、体育館での司会進行等、市民センターのあちこちで周りを見ながらきびきびと動いている姿はとても頼もしいものでした。ステージ発表は初めての生徒がほとんどでしたが、堂々とした発表の様子や分かりやすいスライドからは、今日の発表に向けてスライドに工夫を重ねたり、練習を繰り返してきたことが伺えました。

1,2年生のみなさん、本日はお疲れさまでした。ご観覧いただいた来賓の皆様をはじめ、ご来場いただいた方々、オンラインで視聴いただいた皆様、本当にありがとうございました。生徒たちの探究はこれからも続きます。今後ともどうぞ宜しくお願い致します。

Today, the ARP (Amakusa Research Process) Inquiry Results Presentation was held at the Amakusa Civic Center. We had eleven presentations on stage, including a guest lecture by Dr. Nathan Carroll at Carter County Museum in Montana.

In the gym, poster presentations were given by over 50 groups. There were also two poster presentations by graduates, which attracted so many students. The students gave enthusiastic presentations about their research, showing models used in their experiments and using gestures.

For the students in AS class, this presentation was their debut as participants playing an active role. They were working so diligently in various areas of the Civic Center, such as at the reception desk, backstage, and in the gym as moderators, keeping a close eye on their surroundings. Although it was the first time for most of the students to give a presentation on stage, their magnificent presentations and easy-to-understand slides showed that they had been doing so much for today's presentation.

Thank you to all the guests and visitors who came to see the event and to those who viewed it online. The students' exploration will continue in the future. Please stay with us!

<研究発表:ステージ>

<カーター郡立博物館の学芸員であるネイサン・キャロル博士の講演>

<研究発表:ポスター>

【ATⅠ】本評価を行いました / Another Evaluation Day

本日はB2(数値データを収集する)の本評価でした。この評価は、研究の中での対照実験や調査、追加実験の実施回数や内容を問うものです。いつものように担当者との面談形式で行われ、生徒たちはこれまでの研究への取組を精一杯自分の言葉で説明しようと頑張っていました。

終了後は、各班、研究のデータを整理するなど、ポスター作成のための下準備をしていました。これは、3月に学年で実施する「ミニ探究成果発表会」に向けての活動です。2年生(ATⅠ)は3月19日に天草市民センターで行うARP探究成果発表会では発表を予定していませんが、その代わりに、この「ミニ発表会」で各班の成果を共有することにしています。学年の仲間に自分が研究していることについて知らせるだけでなく、他の班の研究の手法やプレゼン技術を学ぶ貴重な機会になると思います。週1時間と限られた時間ではありますが、時間の使い方を工夫して、計画的に進めていきましょう!

Today at ATⅠ, students had an evaluation called ‘B2’ (collecting numerical data). Students were asked how many times they had conducted controlled experiments or surveys, and what they were about. They also had a chance to talk about their additional experiments if they had any. As usual, students had an interview with teachers in which they tried their best to explain how their research had been going so far.

After the evaluation, each group organized data from their research in preparation for their poster. This was for their small presentation that will be held at the school in March. This will be a valuable opportunity to share what they have been researching, and to learn about other groups' research methods and presentation techniques. Good luck!

【SSH】SSH台湾研修(3日目⑤:研修後のミーティング)

台湾研修も3日目の終了し、明日は早朝から天草へ帰ります。

宿舎に戻ってから、ミーティングを行いました。

その中で4名の生徒から出てきた意見を以下に示します。

上手くいかなかったこともあったようですが、これからの活動につながる学びが得られたようです。

①英語では上手く伝えられない場面もあったが、ジェスチャーを活用して会話することができた。自分から話しかけた方が相手も理解しようとしてくれて会話につながるので、次回も積極的に話しかけていきたい。

②発音が良くないことが分かった。今後は発音にもっと気を付けて英語の学習をしていきたい。干潟の観察から現在の這い跡がどのようにしてできるのか考察できたので、今後の地層の研究では現生のものとの対比からわかることがあるのではないかと思ったので、新たに取り組んでいく。

③干潟の観察では日頃気にしていなかった地面の形状と環境の関連を学べて、楽しかった。海外の人との会話では速さに苦戦した。速く話されても対応できるように多くの単語を覚え、リスニングをしっかり取り組んでいきたい。

④台湾では英語に加えて、中国語も多く話されていた。大学の先生によると学会でも中国語が多くなっているとのことなので、これからは中国語の学習も必要だと思った。英語については、アクセント一つで伝わるものも伝わらないので、気を付けて学んでいきたい。レストランでの夕食の際に気づいたが、多くの食べ残しが廃棄されていた。留学している先輩によれば台湾は外食が多いようなので、このことが研修前に調査した結果(日本よりも台湾の方が廃棄量が多い)につながる原因かもしれないと思った。

【SSH】SSH台湾研修(3日目④:タピオカミルクティー作成体験)

高美湿原の実習が悪天候のため短縮を余儀なくされたため、急遽夕食会場である「春水堂」でタピオカミルクティー作成体験を実施することになりました。

これは、実習に参加している生徒2名が課題研究として行っている「海外からの旅行者をターゲットとした天草の特産品を生かした商品開発及び砂糖入り茶の相性について」に関連する体験となります。

現在では広く普及しているタピオカミルクティーですが、体験を行った「春水堂」がその発祥となります。

やはり本家本元は茶葉やタピオカにもこだわっており、味が全く違って大変おいしかったです。

体験を行うことで、本家本元の作成法を習得できました。

生徒たちは分量等を細かくメモを取っていましたので、今後天草に戻って課題研究に活かせそうです。

予定外の体験となりましたが、学びの多い体験となりました。

【SSH】SSH台湾研修(3日目②:国立中科実験高級中学研修その2)

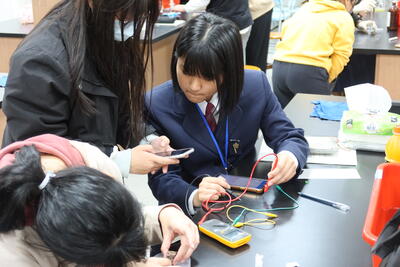

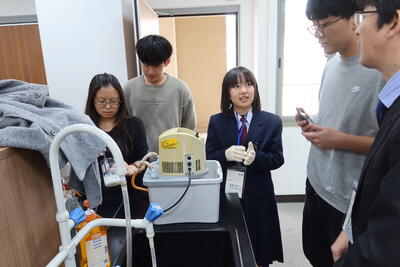

歓迎セレモニーの後は、実験中学の学生と合同で実験を行いました。

この実験は事前に実験中学の生徒たちが疑問に思った身近な現象について、解明するために行うものでした。

本校生徒は決められた班に入って、実験を共同で行いました。

先ず、実験の説明を受け、ディスカッションを行いながら実験を進めていました。

最後には実験結果を班を代表して説明し、簡単なものではありますが国際共同研究を行っていました。

また、実験の途中の待ち時間などには自身の研究を紹介し、ディスカッションを行っていました。

【ATⅠ】中間発表会まであと1週間 / One Week to go…!

2年生の各教室と理科室を主な活動場所にしているATⅠですが、実は、毎週ATⅠとATⅡが同じ教室内で活動している部屋が1つだけあります。そう、地学室です!最近の地学室では、ATⅡ(3年生)の班が研究のまとめである「提言書」の作成を行っているすぐ横で、ATⅠ(2年生)が研究の土台である「研究計画書」を練り直しているという状態です。「1年後にどういった活動をしているのか」というビジョンが持てるという点で、2年生にとって学びの多い、恵まれた環境であるといえそうです。

さて、本日のATⅠでは12月に実施されるSSH台湾海外研修についての説明があり、その後、グループに分かれて各教室で研究計画書の仕上げを行いました。研究の背景に先行研究で調べたことがうまく入っていなかったり、検証が困難な仮説だったり... 一見仕上がっているようでも、細かく見ていくとまだまだ課題の残る計画書も多いです。SSH中間発表会まであと1週間。限られた時間で、計画書の練り直しだけではなく、発表練習も行わなければなりません。日々忙しい2年生ですが、去年度の研究を通した学びも活かして、より良い発表ができますように。また、発表や質疑応答を通して1年生とも学び合える、充実した発表会になりますように。あと1週間、班長を中心に協力して頑張ってくれると信じています。

In ATⅠ, students go to many different classrooms to meet in groups. However, there is only one room in which both 2nd and 3rd graders meet in the same period - the Earth Science room. 2nd graders can envision what they will be doing in the future through seeing what their seniors are doing now: writing proposals to Amakusa city with their research results. The result? A unique atmosphere that could help younger students a lot!

In today’s class, students listened to an explanation about the Taiwan Study Tour in December, and then went to each classroom to complete their study plans in groups. At first glance, all the study plans look well, but actually, most of them need revision- some don’t include what they learned from previous research, and others have hypotheses which seem almost impossible to be verified in a year. Now that they have a week to go before the “SSH Interim Presentation” on the 24th, they need to not only complete their study plans, but also prepare and practice their presentations. Well, we know how busy they are, but we believe they can. They should be able to use their research experiences last year and make the best use of this presentation opportunity with 1st graders. Go for it, our young researchers!

【ATⅡ】提言書作成に向けた討論会

2学期から始まっている提言書に作成に向けた取組も大詰めです。

本日は提言書の内容について、討論会を行いました。

討論会では各班が自身の提言内容を簡単に説明し、他の班が提言内容について質問しました。

「実際、どの程度の費用減になるの?」「天草のメリットは何?」など鋭いながらも今後の参考になる討論が行われていました。

次週より天草に向けての提言書作成に取りかかります。

さて、どんな提言をしてくれるのでしょうか?楽しみです。