食品化学科

3C 脂質の定量③(食品化学科)

3年生「食品化学」は前回の続きで、脂質の定量実験です

前回8~18時間還流させ、抽出を行いましたが、その後の様子です

試料のごまの入った円筒ろ紙を取り出し、受け器のジエチルエーテルを抽出菅に移行させて回収します

受け器だけにして、ジエチルエーテルを完全に気化させ、乾燥機で乾燥させます

受け器に残ったものが脂質成分になるため、精秤して、ごまに含まれる脂質の量を調べました

【3C 食品製造】ヨーグルトを使用した菓子製造(食品化学科)

3年生は、ヨーグルトを使用した菓子製造に挑戦しています。

これまでにも、昨年度に畜産科学科の生乳を使用して作った絞りヨーグルトを使用して

パウンドケーキ・スコーン・シュークリームの製造に取り組みました!

今回は、市販のヨーグルトを使用して再チャレンジ!!

前回よりも良い感じに出来た班が多かったようです

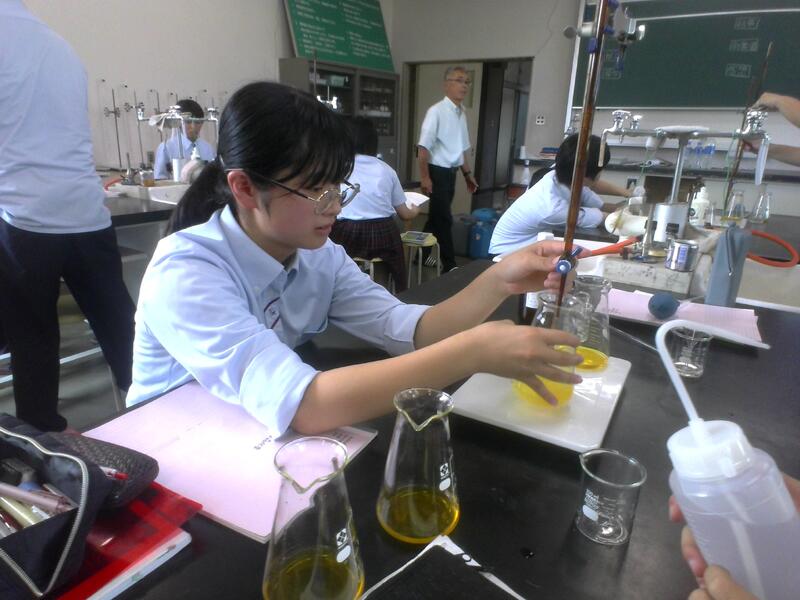

3C 脂質の定量①②(食品化学科)

3年生「食品化学」では、脂質の定量実験を行っています

ソックスレー抽出法で、ごまに含まれる脂質の成分を抽出し、その量を調べます

1回目の授業では、試料のごまをすり潰し、計量、円筒ろ紙に入れて余分な水分を飛ばしました。

2回目は、ソックスレー抽出器に、試料が入った円筒ろ紙とジエチルエーテルを加えてセットし、

70℃の湯浴で温め、ジエチルエーテルを8~18時間還流させました。

この抽出器は、コーヒーのサイフォンと同じような仕組みになっています

ジエチルエーテルに脂質成分が溶け出し受け器に戻ることで脂質(粗脂肪)の量がわかります

実験が長く、写真が多いので、抽出後の様子はまた後日・・・

1C 野菜の播種と定植(食品化学科)

1年生「農業と環境」では、前回作った畝に、野菜の播種・定植を行いました

2学期は、自分の区画に6種類の野菜を植えて自分で管理を行っていきます

今日は、キャベツ、ダイコン、カブ、ブロッコリー、シュンギクを自分の区画に、

大きな品種のダイコンと白菜を全員で育てる区画に播種・定植をしていきました

丁寧に、播種・定植を行い、最後に水をかけて、スケッチまで行いました

1C 硫化鉛反応(食品化学科)

1年「食品化学」は、引き続きタンパク質の定性実験を行っています

今回は、硫化鉛反応の実験を行いました

食品タンパク質に含まれるアミノ酸である、シスチンやシステイン中の硫黄と

試薬中の鉛が反応することで、黒色の硫化鉛の沈殿が生じます

結果を見て、疑問に思ったことなどを考察していました

【3C 食品製造】どらやきの製造(食品科学科)

1学期には大福の製造に挑戦した3年生。今回は、どらやきの製造に取り組みました。

あんこは市販のものを使用しましたが、あんこを挟む生地は一から手作り!

生地のかたさや火力の調整などに苦戦しながらも、何とか作り上げることが出来ました!

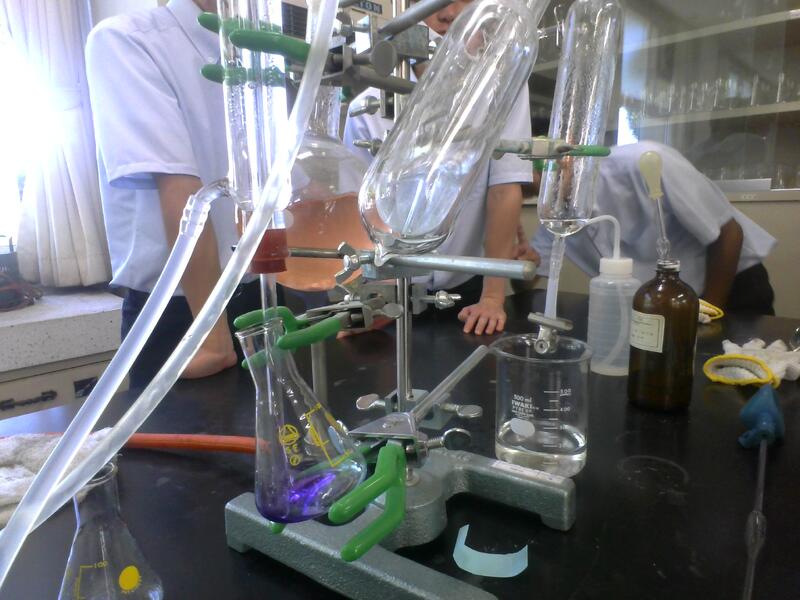

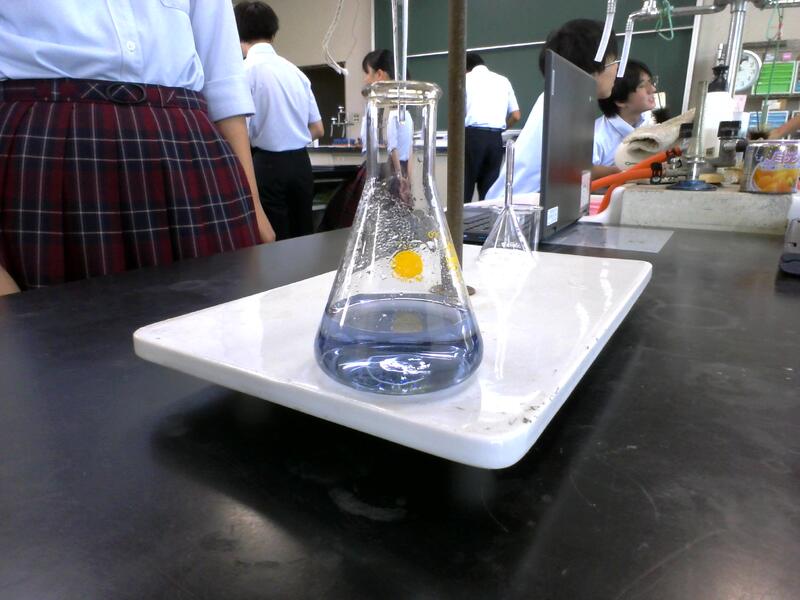

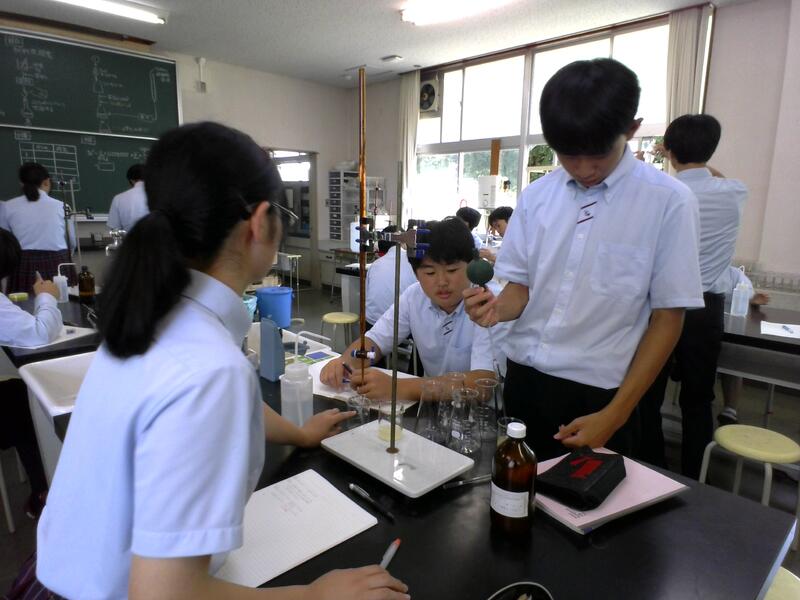

2C 酸化還元滴定(食品化学科)

2年生の「食品化学」は、酸化還元滴定の学習をしています

今回は酸化還元滴定に使用する、過マンガン酸カリウム標準溶液の標定を行いました

今までの滴定とは違い、加温して滴定をおこないます

液温が下がらないように滴下速度にも気を付けながら滴定を行いました

【3C 食品製造】アイスクリームの製造

3年生は、アイスクリームの製造実習に取り組みました。

なめらかな口あたりに仕上げるために、生地に空気を含ませることを意識しながら混ぜました!

まだまだ暑い日が続いている今の時期にピッタリな美味しいアイスクリームは出来たでしょうか?

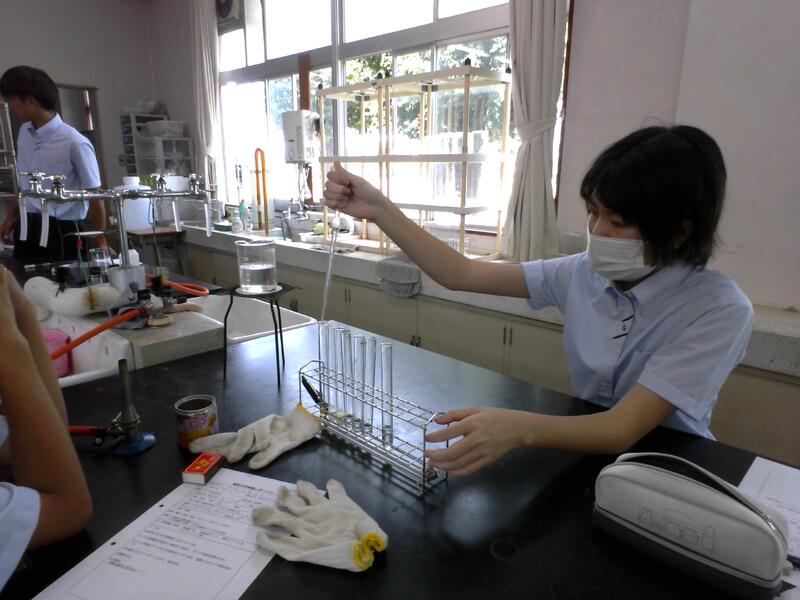

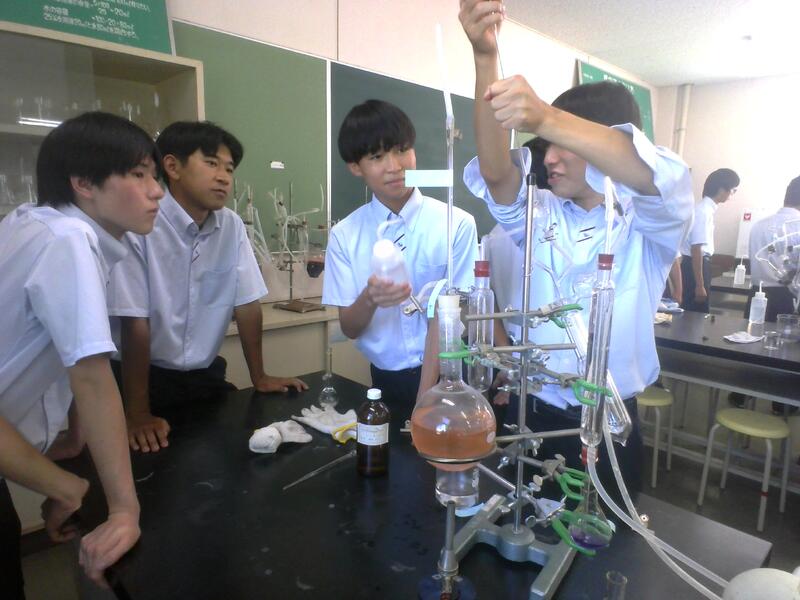

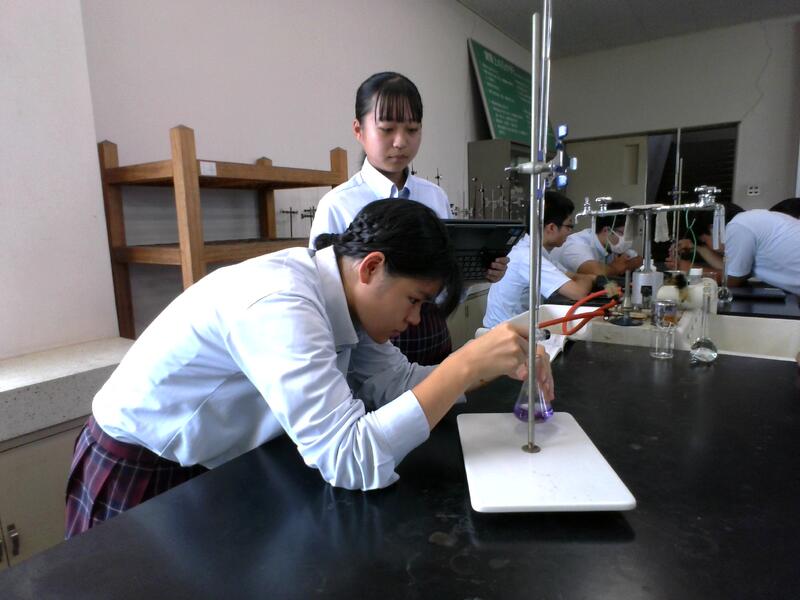

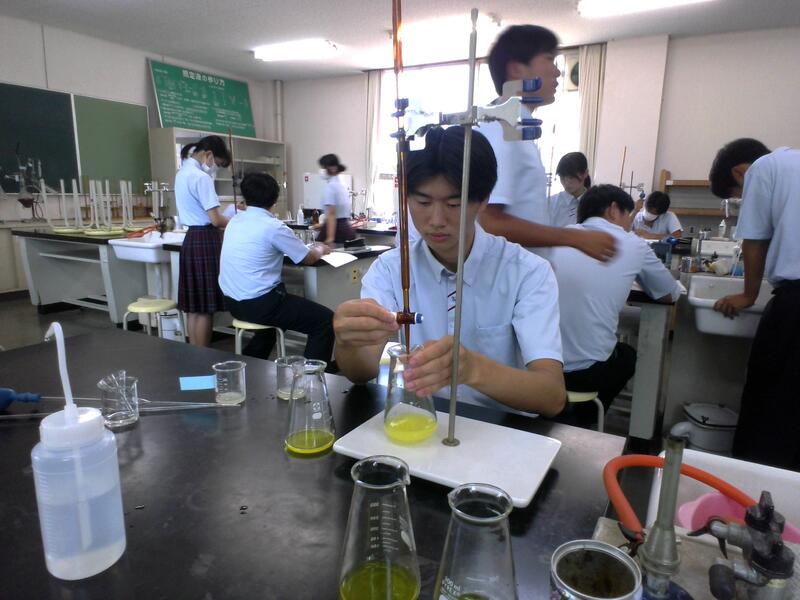

3C タンパク質の定量②③

3年生の「食品化学」はタンパク質の実験中です

先週、分解した試料を蒸留装置にかけて蒸留を行いました

蒸気が漏れないようにしっかり管を閉じて、三角フラスコに40ml程度溜まるまで、蒸留を行います

今週は滴定を行い、薄力粉に含まれるタンパク質の量を計算しました

【食品製造】トマトケチャップ&ピザ作り(食品科学科)

3年生は、農業科で栽培されたトマトを利用して自家製ケチャップを作り、翌週にはそのケチャップを使ったピザを作りました!

農業科のトマトはそのまま食べても甘くておいしい!!そんなトマトをたっぷり使用したケチャップと好きな具材をトッピングしてオリジナルピザを完成させました

1C 畝立て(食品化学科)

1年生の「農業と環境」は畝立てを行いました

2学期からは、3人1班になって野菜を育てていきます

暑い中、自分たちの区画に肥料を撒き、土を上げて平らに均し、マルチ張りをしました

次からは、自分たちで作った畝に野菜を植えて管理を行っていきます

2C 清涼飲料水に含まれる塩分の測定(食品化学科)

2年生の「食品化学」では、1学期に引き続き塩分測定を行いました

今回は、2種類のスポーツドリンクに含まれる塩分はどちらが多いかを調べました

実験前の予想はバラバラでしたが、結果はどうでしょう

数値は班によって差があるものの、どちらの塩分が多いかという結果は同じだったようです

1C 秋作の準備(食品化学科)

1年生「農業と環境」では、秋作の準備をしました

牛糞、鶏糞、石灰を圃場に撒いて、みんなで漉き込んでいきました

ハウスでは事前に播種をしていた野菜が芽を出し始めており、その観察もしました

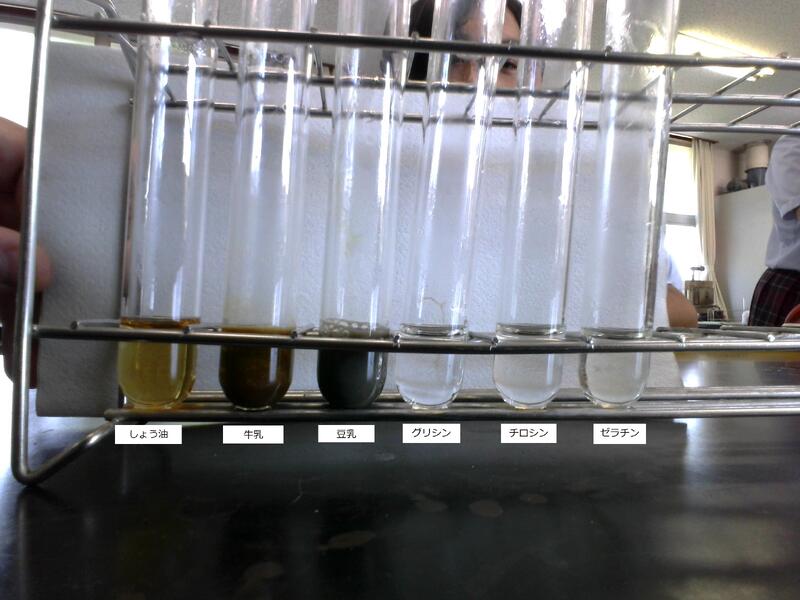

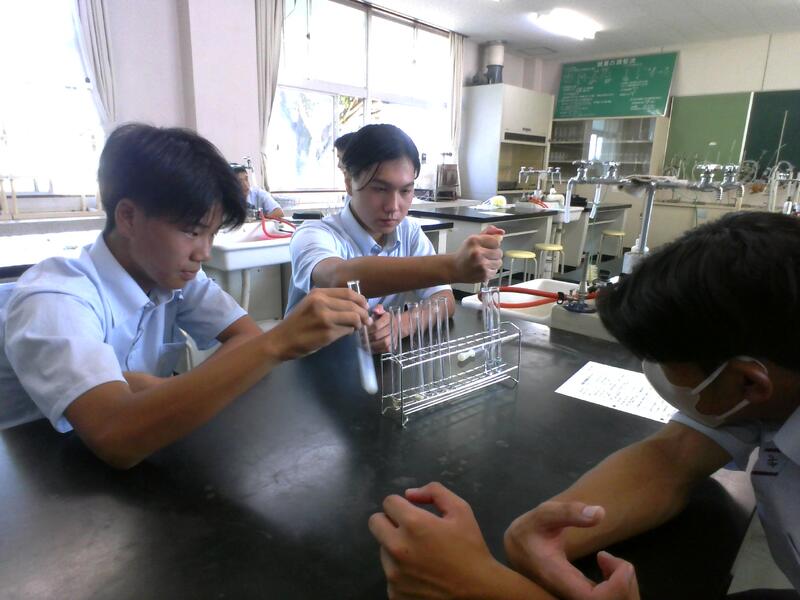

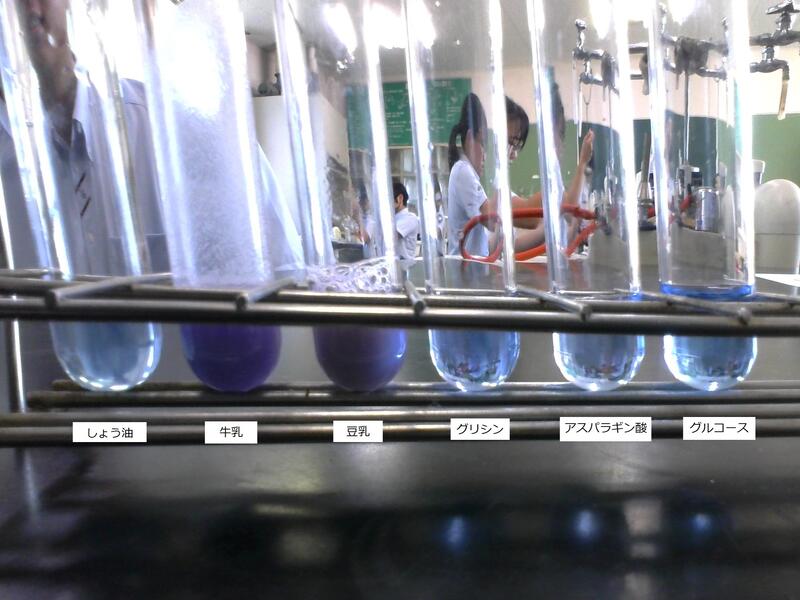

1C ビウレット反応(食品化学科)

1年生「食品化学」は1学期に続き、タンパク質の定性実験を行っています

今回はビウレット反応という実験で、試料は、しょう油、牛乳、豆乳、グリシン、アスパラギン酸、グルコース

それぞれ試験管にとり、2種類の試薬を加えて混合すると、赤紫色に変化をします

タンパク質が含まれないものは、試薬の硫酸銅の色である青色のままです

写真では分かりにくいですが、結果はグルコース以外は反応をしました

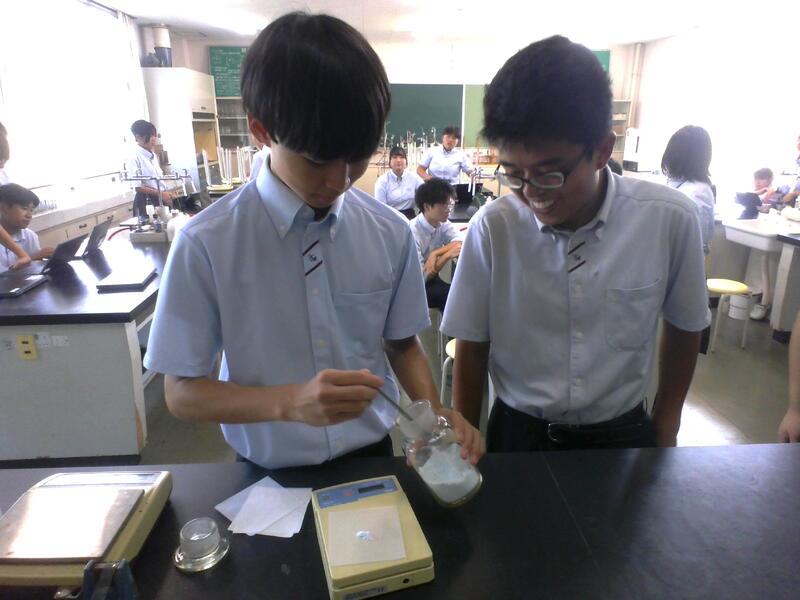

3C タンパク質の定量①(食品化学科)

3年生「食品化学」はタンパク質の定量実験を行いました

試料の小麦粉にどのくらいのタンパク質が含まれるかを実験で調べます

今回は、第1段階として試料を分解して試料溶液を調整するところまで行いました

小麦粉と分解促進剤をはかり、濃硫酸を加えて分解装置で3~8時間加熱をしていきます

試料は煙を出しながら黒くなり、褐色、青緑、水色へと変化していきました

次回はこの試料液を用いて蒸留をしていきます

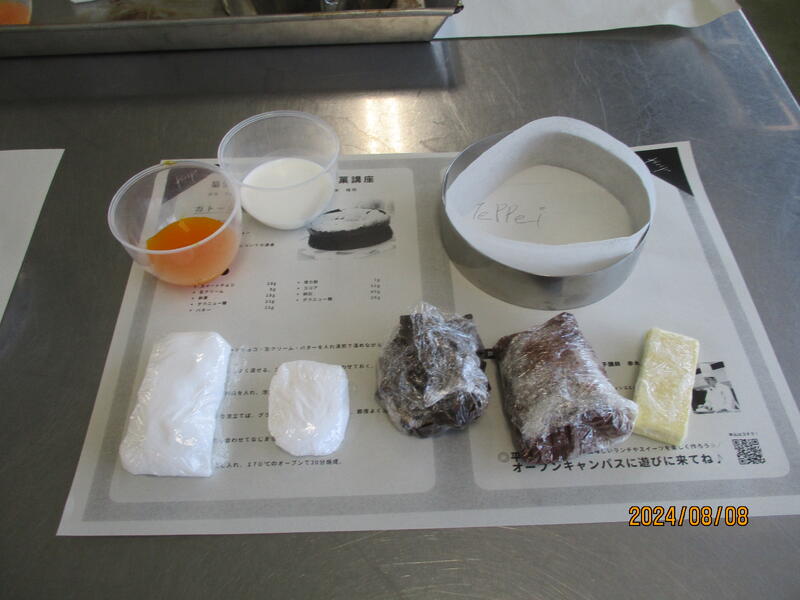

1年食品化学科 出前講座

本日、平岡学園製菓専門学校より講師2名をお招きし、1年食品化学科生徒に「ガトーショコラ」の出前講座を実施しました。講師は福岡の有名ホテルでパティシエをされていた方です。わかりやすく丁寧な指導・アドバイス(実演)のあと生徒たちが製造実習を行いました。全員楽しく実習ができたようです。講師の先生からも”お菓子作りを楽しみましょう!!”と声をかけられあっという間の2時間がたち、製品が出来上がりました。自宅に持ち帰りゆっくり召し上がってください!

ボイラー取扱技能講習(食品化学科)

食品化学科の2年生は、25,26日とボイラー取扱技能講習を受講しています

これは、小規模ボイラーの取扱資格取得のための講習で、2日間でボイラーの構造や法律などについて学びます

2日目の最後に試験を受けて合格すると講習を修了したこととなります

難しい言葉も多いですが、頑張って資格取得に取り組んでいました

体験入学(食品化学科)

今日は体験入学が行われました

食品化学科では、絞りクッキーづくりを体験していただきました

食品化学科1年生が前日から準備やお土産づくりを行い、中学生を待っていましたよ

当日は1年生が先生役になり、絞り方を教えてあげていました

中学生の皆さん、本日は体験入学にお越しいただきありがとうございました

ニューピス、シソジュース販売中!(食品化学科)

1年生最後の「食品製造」は、シソジュースの製造でした

1年生にとって初めての販売製品づくりで、原材料の赤シソも「農業と環境」で育てたものです

それがジュースになり、充填、殺菌、検品、ラベル貼りまでを、すべて自分たちの手で行うため、

出来上がった製品を見て「すごい!製品になってる!」と感動しているようでした

1年生が作ったシソジュース、2年生が製造したニューピスも販売中ですので是非お試しください

2C 沈殿滴定②(食品化学科)

2年生「食品化学」は、味噌に含まれる塩化ナトリウムの量を調べる沈殿滴定を行いました

今回の試料は合わせみそと減塩みその2種類です

操作は前回と同じなので、滴定の準備から終点の判断まで自分たちで行いました

今回の試料は固形のため、試料液を取るときに詰まらせてしまったりと苦戦する班もありましたが、

滴定操作は多くの班が指定された回数で終えることが出来ていました