タグ:研究

【ASⅢ】「プロモーションビデオ」作成中! / Making a AS Promotional Video

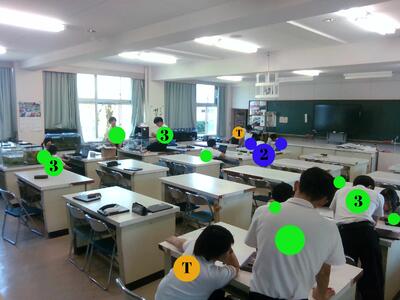

ASⅡ・Ⅲでは、1年生や中学生にASクラスのことをよく知ってもらうために、ASクラスのプロモーションビデオを制作することにしました。端的に言うと、AS(天草サイエンス)クラスとは、天草高校の2年次から選択できる理系の探究クラスで、研究や研修など、授業内外でより多くの探究活動を行うことができるクラスです。昨日は2年生、本日は3年生の動画撮影を行っています。写真は、リハーサル中の生徒の様子です。撮影中に思わぬハプニングもあり、何とテイク4まで撮りました。ASクラスに入って研究の楽しさに目覚めはじめた2年生、これまで校内外で様々な経験を積んで、一回りも二回りも大きくなった3年生。ASクラスみんなの思いがつまったビデオになりそうです。

このAS紹介ビデオのお披露目は7月2日の1年生進路講演会の日になりそうです(これから編集をがんばります...!)。この動画で、多くのみなさんにASの魅力が伝わりますように!!

We have been making a promotional video of the AS, or Amakusa Science classes, so that many people can learn about us. (By the way, AS class is where you can do a lot of Scientific research and have precious studying experiences in and out of classes). Yesterday we filmed the 2nd graders, and today the 3rd graders. The photos above show the students during the rehearsal. The students had a lot to say, and we shot up to “Take 4”! This AS introduction video will be shown on July 2, the day of the first-year students' career path lecture. We are working hard on the editing! We hope that this video will help many people understand our AS classes more.

【ASⅡ・Ⅲ】学年を越えて / Working Together

先週、ASⅡ・Ⅲが学年を越えて同じ教室内での活動をはじめて、1週間が経ちました。さて、合同2回目の今日の様子はどうでしょうか。早速7時間目のASの授業を覗いてみましょう。

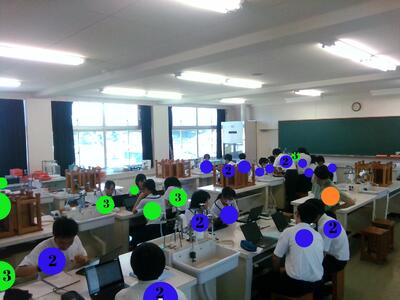

下の3つの写真は左から地学教室、物理教室、それから化学実験室の様子です。今回は2,3年生の分布が分かるようにざっくり色分けしてみました。黄緑が3年生、青が2年生、そしてオレンジ色が指導担当者です。グループの規模は様々ですが(2年生は2つのグループが一緒に座っているところもあります)。同じ教室で楽しく活動している様子が見ていただけると思います!

このような活動形態になってまだ2週目ですが、場所によってはどれが何年生か見分けがつかないくらい、溶け込んで(?)いるところもあります! これから2年生の研究が進むにつれて、きっと3年生は困ったときの道しるべとなってくれることでしょう。なかなか自分から話しかけるのが苦手な2年生も、わたしたちスタッフがサポートしますので、心配はいりません。学年を越えてみんなで「協働」していきましょう!

It has been a week since students in AS II and III started working in the same classroom. How are they doing? Let's take a quick peek into the classrooms.

The three pictures below show, from left to right, the Earth Science classroom, the Physics classroom, and the Chemistry lab during AS class in the seventh period today. The 3rd graders are shown in light green, the 2nd graders in blue, and orange are their teachers. Now you can see how they are in the same classroom.

This is only the second week with this environment change, but students of different grades blend in so well in some places, that it is sometimes hard to tell which one is which! As the second-year students' research progresses, the third-year students will surely be able to help guide the younger students when they need help. Even if you are rather shy, don't worry, as we teachers are always here for you to support. Let's all enjoy working together in class!

【ATⅡ】スピードアップ! / Speeding Up!

本日のATⅡでは、授業の冒頭でATⅡ担当の中村先生から7月に行われるARP探究成果発表会を見据えた今後の活動についての説明がありました。ATⅡの生徒たちは全員、ARPでスライド発表またはポスター発表のいずれかで研究成果を発表することになっています。発表資料の提出一次締切まで授業時間がもう2時間しかないということに気づき、どの班もてきぱきとスライドやポスターの編集を行っていました。

中には、実験や調査を行って不足しているデータを補おうとしている班もいます。銀天街の活性化を目指す「銀天街」班は、今月6月16日に本渡中央銀天街で開催される「街はみんなの遊園地」で高校生向けのイベントを実施し、人通りの変化を確かめるそうです(みなさん、お待ちしています!)。オリーブを活用した研究を進めている「オリーブ」班は、自分たちが”実験台”となって、階段を上り下りし、運動前と運動後の血圧の変化を測定していました。

探究活動も今年で3年目を迎える3年生。限られた時間で研究を進める必要があり、なかなか思うように結果が出ないときもありますが、どの班も班長を中心に活発にディスカッションを行い、仮説の検証に向けてがんばっています。7月のARP探究成果発表会では各班、これまでの研究成果をしっかり発表してくれることと思います。保護者の皆様、地域の皆様、7月18日は是非、天草市民センターまで足をお運びください。お待ちしています!

Mr. Nakamura opened today’s ATⅡ with an explanation of future activities before the ARP Exploratory Research Presentation in July, where all ATⅡ students will present their research results in either a slide or poster presentation. Realizing that there were only two more hours of class time before the first deadline for presentation materials, students in all groups were “speeding-up” in preparing their posters and other materials.

In class, some of the groups were conducting experiments and surveys to get more data before their presentations. The group called “Ginten-gai”, which aims to revitalize a local shopping street called Ginten-gai, was planning an event for high school students in the Ginten-gai on June 16. They are trying to see how the pedestrian traffic changes between the day with or without such an event for the young. The “Olive '' group, which is conducting research using olives, was up and down stairs and was measuring changes in blood pressure before and after exercise.

This is the third year for the students in ATⅡ to participate in such research activities. We expect that each group will do their best in presenting their research results in July. Looking forward to seeing you at the Amakusa Civic Center on July 18!

【ASⅡ】崇城大学・田丸教授の講義 / Welcome, Professor Tamaru!

本日は、崇城大学工学部ナノサイエンス学科の田丸教授が来校され、ASⅡの生徒に向けて「研究・探究活動の開始に向けて」という講義をしていただきました。

まず、自分が思いついた研究題材に関する事前調査をしっかりと行うことの重要性やその具体的な方法について述べられました。その中で、信頼性が高い情報をできるだけたくさん集めることで、より説得力がある仮説や実験計画を立てることができるという説明がありました。ASⅡに限らず多くの場面において、生徒たちはインターネットを情報収集の最も手軽で便利なツールとして活用しています。玉石混交の情報がインターネットに氾濫している中で、信頼性が高い情報を見分けるポイントについて、大学での活用例なども挙げながら分かりやすく説明してくださいました。また、情報収集の際には「必ず有用な情報を手に入れるまで調査すること」や「見つけた情報を丁寧に読み込むこと」など、自分たちが実施する研究を成功させるための方針を立てるうえで欠かせないポイントについても丁寧に教えていただきました。

田丸先生のエネルギッシュな講義に生徒たちは引き込まれます。「『仮面ライダー』を生み出すための研究計画とは」という例を使って研究計画の道筋を説明されたり、「授業とは先生と生徒の共同作業だ」という話(→だから、授業中に生徒であるみんながうなずいたり、首をかしげたりという『反応』をすることが大事。先生と生徒、どちらかだけが熱意があってもよい授業にはならない)をされたりなど、聞いている私達大人も思わずうなずいたり、楽しそうにお話をされる田丸先生につられて笑顔になる場面も多くありました。他にも「誰もやったことがない研究であればあるほど、うまくいくことの方が少ないため、計画を立てる際には失敗することも想定して準備をしておくことが重要」など、ここには書ききれないほど多くのことを限られた時間の中で教えていただき、生徒たちにとって大変貴重な時間となりました。

7時間目には、生徒たちは出来立てほやほやの研究班(今日で班編制がほぼ確定しました!)で今後の研究計画を話し合いました。田丸先生やASⅡ担当の先生方、教育実習生の先生ともディスカッションをしながら、だんだんと具体的な活動のイメージもつかめてきたようです。来週からは班の研究内容によって2階(地学室)と3階(物理室)の2箇所に分かれ、本格的に研究が始動します。これからが楽しみですね!

Today, Professor Tamaru from Sojo University visited school and gave a lecture on “Getting Started in Research and Inquiry Activities” to AS II students.

First, he talked about the importance of conducting thorough preliminary research on the research subject students have come up with, and the specific methods for doing so. He explained that by gathering as much reliable information as possible, students can formulate more convincing hypotheses and experimental designs. He explained in an easy-to-understand manner how to distinguish reliable information from the mishmash of information flooding the Internet. He also explained the essential points for setting up a policy for successful research.

The students were drawn into Mr. Tamaru's energetic lecture. He even explained the path of his research plan using the example of “a research plan to create ‘Kamen Rider.’” In the limited time he had with us, he taught so many other things. It was a very valuable time for the students indeed.

In the following period, the students discussed their future research plans in their new research groups. They seemed to gradually begin to get a concrete image of their activities in the near future. From next week, the ASⅡ students will be either in the Earth Science Room or in the Physics Room, with their senior students. In that way, they have more chances to ask questions and learn from others. A start of new research - doesn’t it sound exciting? Please stay tuned to our future researchers!

【ATⅡ】ようこそ、後輩! / Welcoming 2nd Graders

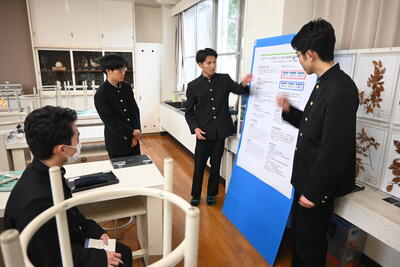

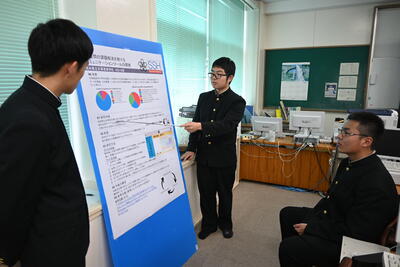

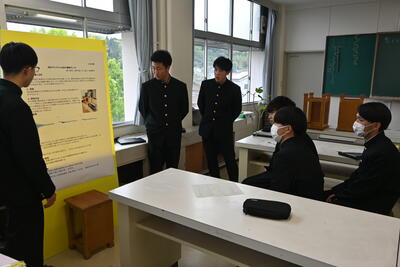

本日のATⅡでは、2年生の後輩たちが3年生の研究について質問に訪れる「質問タイム」が設定され、3年生の教室がいつも以上ににぎわっていました。2年生は、昨年度末に作成されたポスターを見て、研究内容に関する不明点や継続研究を見据えての質問を準備してきたようです。3年生は班員と協力しながら、1つ1つの質問に丁寧に答えています。中には、21人もの後輩たちが質問に訪れた班も! 緊張した面持ちで、最初はなかなか質問できなかった2年生でしたが、3年生が逆に2年生の去年の研究について尋ねたり、研究に関する意見を求めたりすることで場の雰囲気が和んでいきました。

写真に写っているATⅡ4班(研究テーマ「バスの利用状況を調べて活性化に貢献しよう!」)には8名の後輩が訪れ、研究をするにあたっての課題点や、現在行われているバスの利用促進の取り組みなど、積極的に質問をしていました。

2年生にとって今日の活動が貴重な時間であることはもちろん、3年生にとっても、他者とのディスカッションを通して自分達の研究に足りないものや、今後の研究の方向性が見えてくることでしょう。今日の30分ほどの「質問タイム」を経て、実際に様々な気づきを得た班も多くあったようです。週に1時間しかない探究活動だからこそ、1時間1時間の活動を充実させていくことが、きっと研究の深化につながるはずです。先輩、がんばって!

In today's ATII, our classrooms were more crowded than usual because of “Question Time,'' during which 2nd graders came to ask questions about 3rd graders’ research. They prepared questions beforehand by looking at their research posters. There even was a group which had as many as 21 visitors! The 2nd graders looked a little nervous at first and could not really ask questions, but the seniors gave them a warm welcome and talked to them with smiles, which gradually made the younger students feel more relaxed.

Group 4, shown in the photo (research theme: “Let's investigate bus usage and contribute to revitalization!), had eight visitors, who actively asked questions about the issues involved in conducting the study and the current efforts being made to promote the use of buses.

Not only is this “Question Time” activity very meaningful for the 2nd graders, but it also helps the 3rd graders realize what they are missing in their research. Today, some of the groups found some research clues by talking with younger students. With this limited research time, making the most of each hour of activity means a lot. Keep up the good work, everyone!

【ATⅡ】より良い研究を目指して / Aiming for Better Research

本日のATⅡは、まず、昨年度の自分達のポスターを見ながら、改善が必要な点を洗い出すところから始まりました。多くの班が抱える課題としては、実験やアンケートから得られたデータ数が不十分なことや、結果と考察の記述がきちんと区別されていないこと、そもそも検証が難しい仮説になっていることなどがあります。7月の発表までに、これらの課題を1つずつ解決していかなければなりません。各班の班長を中心に、課題の洗い出しをしながら今後の具体的な研究計画を立てていました。

1階の教室をのぞいてみると、天草の新たな特産品、その名も「でっぷるパイ」作りを研究している班が活動していました(ちなみに、「でっぷる」は「でこぽん」+「アップル」に由来するそうです)。今日は、昨年度の試作品制作をもとに、でこぽん以外の柑橘系の果物の利用や、製品化したの原価の計算を行っていました。

また、別の教室では民話の研究をしている班が活動していました。尋ねてみると、最近、天草の民話との比較対象として内陸部の民話を調べることにしたようです。今のところ、ターゲットは岐阜県の民話とのこと。天草とは気候も風土も大きく異なる地域の民話にはどんな特徴があるのでしょうか。結果が楽しみですね。

このようにATⅡでは、化学や生物、物理などの自然科学系の研究だけではなく、社会科学や人文科学系の研究を行っている班も多くあります。班のメンバーで協働し、他の班とも交流をしながら、それぞれの興味がある分野で地域社会に貢献できる研究活動が進めていけるといいですね。

Students started today’s AT II with checking their research posters so that they could identify areas in need of improvement in their research. Many groups have been struggling with having enough data as well as discussing results clearly. Some groups may even need to check if their hypothesis could be verified within the limited time left. Students are having discussions to make their last year in high school fulfilling.

A group trying to make a specialty of their town was reviewing the prototype product they made last year. They have been trying to make some orange pies using local oranges called “Dekopon.” Today they were calculating costs of their future products and discussing whether they should also try other citrus fruits. (Sounds delicious!)

Another group studying local folktales seemed to have decided to look into folk tales from inland areas as a comparison target. At the moment, the stories from Gifu Prefecture are in their mind. What are the characteristics of folktales from regions with different climates and culture from Amakusa? We cannot wait for the results!

In ATII, there are many groups conducting research not only in the natural sciences such as chemistry, biology, and physics, but also in the social sciences and humanities. We hope that the members of the groups can collaborate and interact with other groups to promote research activities that can contribute to the local community in their respective fields of interest.

【ATⅡ】探究の総まとめ ~ATⅡ、スタート! / ATⅡ: To Conclude our Research

無事3年生に進級した文系・理系の4クラスの生徒たち。毎度おなじみ、火曜の7時間目の探究活動もATⅠ(天草探究Ⅰ)からATⅡにバージョンアップしました。1年生から継続してきた探究活動も、気づけばまとめの時期となりました。昨年度から継続している研究が順調に進んでいる班も、なかなか結果が出ず苦しんでいる班も、7月の成果発表会では成果を発表できるようにしっかりと準備を進めていかなければなりません。

久しぶりのATとなった今日の授業では、まず、ATⅡ担当の中村先生より1年間のスケジュールや活動内容について説明がありました。その後、生徒たちは各研究班に分かれ、春休みの活動の振り返りや現時点での課題の洗い出し、今後の具体的な計画の立案を行いました。

2週間後には、ATⅠ選択者である2年生が先輩の研究について聞きにくる「質問タイム」が設定されています。研究をしっかり進めるためにも、そして後輩たちに自分たちが行ってきた研究の魅力を伝えるためにも、各班でのディスカッションをしっかりと進めていってください!

The 3rd graders continued their inquiry activities from AT I (Amakusa Inquiry I) into AT II. This is the last year for them to finish up their research. Whilst some groups are making good progress in their research, some other groups are struggling to make results. In any case, their first goal this year is the ARP presentations in July.

In today's class, Mr. Nakamura explained the schedule and activities for the year. After that, students gathered in groups and discussed their spring break activities, the problems they have at the moment, and their research plans this year.

In two weeks, the 2nd graders, who are taking AT I classes, will come and ask about their seniors' research. This is not only a good learning opportunity for the 2nd graders but also a great opportunity for 3rd graders to look back on what they have done so far. Maybe they can even find someone to take over their research in progress after their graduation! Anyway, in order to make good progress in their research and to effectively communicate what they have done to the younger students, they need to make sure to have a good discussion in groups for now. Let’s have fun researching, everyone!

【SSH】「世界津波の日」第2回ミーティング!!

今日の体育大会決団式の後、「世界津波の日 2024年高校生サミットin熊本」に向けた2回目のミーティングを行いました。本校では、事前に希望を募った2年生13人が3チームに分かれて研究を行い、10月に行われるサミットで研究成果を発表します。

このサミットは、世界約50か国の高校生が参加し、津波などの自然災害の脅威と対策を学ぶ場として、2016年から開催されているものです。(実は、2018年の和歌山での開催時に天高の先輩方が県代表として参加したこともあります!)第6回目となる今回は、総会や分科会に加え、レセプションやスタディーツアー、記念植樹などが熊本市または熊本県の各地で行われる予定です。世界約 50 か国からの参加者が予定されており、国内・県内の高校生 約 500 人 が参加する大規模なサミットです。

今日のミーティングでは、3チームのメンバー決定と研究内容についてのざっくりとした話し合いがありました。メンバーは文系と理系が半々くらい、弓道部、バドミントン部、ソフト部、科学部などなど、所属部活も様々なメンバー(女子多め)が集結し、面白い研究が生まれそうです! これから、グーグルクラスルームで連絡を取りつつ、10月に向けてそれぞれのチームで研究を進めていくことになります。それぞれの研究の様子はまた追ってお知らせしますので、どうぞお楽しみに!

【ASⅡ・Ⅲ】AS対面式 / Welcoming new students!

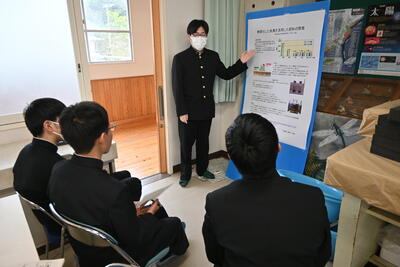

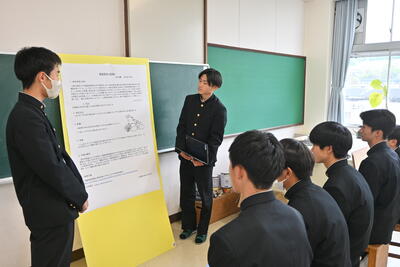

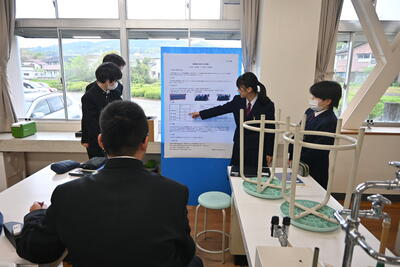

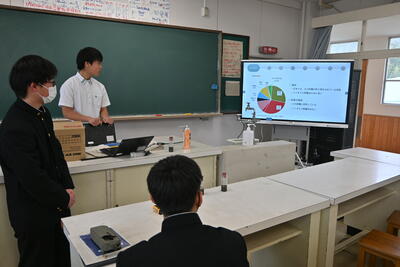

今日の7時間目は、ASⅢの3年生がASⅡの23名に対して、自分たちの研究についてポスター発表及びスライド発表を行いました。12の研究班が3教室に分かれ、これまでの研究の成果や研究の面白さについて熱く語りました。

研究の中には、結果が出るまでに多くの時間を要するものも多くあれば、動植物を対象とした研究など、特定の季節にしか実験に必要なものが入手できない研究もあります。さらに、仮説の検証を確かなものにするためにはどの分野においても実験を重ねたり被験者数を増やしたりして信頼できるデータを集めることが不可欠で、それにはやはり、どうしても時間がかかってしまいます。そのような点を考えると、自分たちの研究結果をもとにした継続研究が生まれることで、卒業するまでの限られた期間では難しかったことが可能になるという側面もあります。各班、10分の発表で研究の魅力を伝えようと工夫を凝らしていました。

2年生にとっては、少人数のアットホームな雰囲気の中で、様々な分野の研究内容をじっくり聞くことができる、またとない機会です。それぞれの班の先輩に温かく迎えられ、やや緊張しつつも、積極的に質問もしている姿が見られました。

今年度のASⅡ、ASⅢでは、2年生と3年生が同じ教室で研究を進める場面もこれまで以上に増やしていきます。同じ部屋で研究の手法や器具の使い方を先輩に気軽に質問したり、また、3年生にとっても、下級生に教えたり説明したりすることにより、新たなアイデアが生まれたり、アウトプットの工夫に磨きがかかっていくことでしょう。

進化し続けるASⅡ・ASⅢ、これからの活動をどうかお楽しみに!

In the 7th period today, 3rd year students in ASⅢ gave poster / slide presentations on their research to the new AS II students. 12 research groups, divided into 3 classrooms, spoke passionately about their research and the excitement of inquiry study.

Conducting research usually requires a lot of time before results are obtained, moreover, some research can only be conducted (such as one's involving certain plants and animals), in certain seasons. Furthermore, in all fields, it is essential to collect reliable data through repeated experiments and increasing the number of subjects in order to verify hypotheses, which, again, inevitably takes time. From this perspective, having someone to take over their research makes many things possible that would have been difficult to do in the limited time before graduation. Each group tried their best to attract successors-to-be in a 10-minute presentation.

For the new ASⅡ students, this is of course a great opportunity to listen to the details of research in various fields in a small-group. They were warmly welcomed by the seniors in their respective groups, and–while somewhat nervous–they were also actively asking questions.

In this year's AS II and AS III, second-year and third-year students will have more opportunities than ever to conduct their research in the same classroom. Being close to each other, students will be able to easily ask their seniors questions about research techniques and how to use equipment. This is also a good opportunity for the third-year students: by teaching and explaining to their junior classmates, they would have more chances to have new ideas and refine their output devices.

AS II and AS III will continue to evolve - please stay with us and look forward to our future activities!

【ASⅡ】今年度のASⅡ、始動します!/ The Very Beginning of ASⅡ!

今日は、今年度のASⅡの記念すべき第1時間目の授業がありました。23名の精鋭たちで構成された2年ASクラス(男子多め)、まだ新年度が始まって間もないこともあり、まだまだ初々しい感じです!

担任&SSH研究部の松原先生より、授業に必要なものや1年の流れ、研究テーマの設定についてなどのオリエンテーションがありました。1番はじめの大事な予定として、7月のARP発表会にみんなでマーカーで印をつけました。さて、3ヶ月後にはそれぞれどんな研究を進めているのでしょうか。

授業では、まず、生徒たちは「聞いたらわくわくするワード」と「社会が抱える問題」をワークシートに書き出しました。生徒たちはそれぞれ、「インターネット」や「音響」など色々な「わくわくする」言葉を書いています。また、社会問題としては「高齢化」や「外来種」など様々なキーワードが書かれているようです。今日の6,7時間目で先生方の話を聞いたり、ASⅢの先輩たちの研究発表を聞くことで、みんなのイメージはどんどん膨らんでいくことと思います。これからの探究活動が楽しみですね!

昨年度のASⅠでは、観光や行政に関わる研究を行ってきた生徒もいますが、ASⅡでは生物や物理など、科学分野の研究を突き詰めていくことになります。これまでの学びを活かして、それぞれの班で独自性のある研究を進めていってください。

Today we had the very first ASⅡ with our 23 brilliant students. Since it is still early in the new school year, they are still very much in their infancy!

First of all, Mr. Matsubara, the homeroom teacher as well as an SSH department member, had a talk about matters such as what to bring to the classes and the schedule of the year. With markers, the students took note of their very first important event of the year - the ARP presentation in July. There are about 3 months to go before their first presentation, which means they need to choose the research theme and make plans by that time. Well, can you imagine what you will be doing in ASⅡ in three months?

In the class, students first wrote down "exciting words to you" and "social problems you can think of" on their worksheet. Each student wrote various "exciting" words such as "Internet" or "sound.” They also wrote various keywords for social problems, such as "aging population” or “invasive alien species” etc. Listening to the teachers and senior students today will surely help students expand their imagination. We’re looking forward to their future exploration activities!

In AS I last year, some students have conducted non-scientific research such as ones related to tourism and local government, but in AS II, they will be pursuing research in scientific fields such as biology or physics.

To the Students: Please make use of what you have learned so far and proceed with your own unique research in your respective groups!