泉分校生の生活

身近な危険と交通安全

身近な危険と交通安全

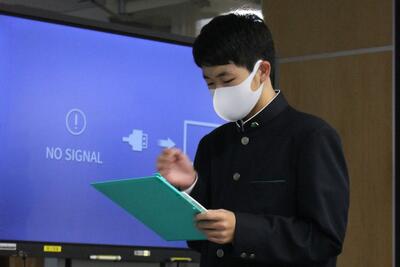

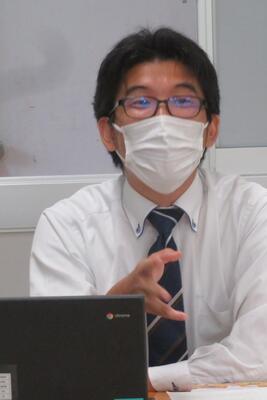

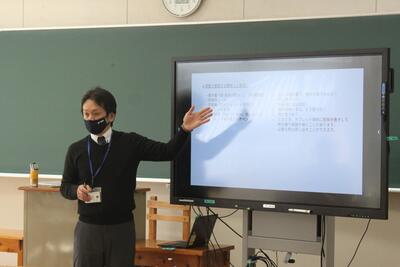

12月8日に、交通安全に関する講演会を行いました

今年度は、講師の日本自動車連盟(JAF)の緒方 将 様に泉分校までお越し頂いて、交通安全について学びました

自転車や歩行者の安全、夜間の注意点などを、実際の映像を見ながら学んでいきました

( 暗幕をした室内での撮影につき、写真はブレが大きくなっています)

暗幕をした室内での撮影につき、写真はブレが大きくなっています)

「交通安全」は、言葉は知っているだけではなく、行動に移すことが大事なことが良く分かったようです

そのための視点や考え方、工夫の仕方を学ぶことが出来ました

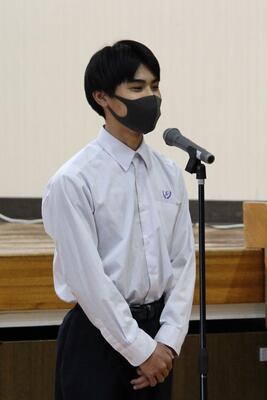

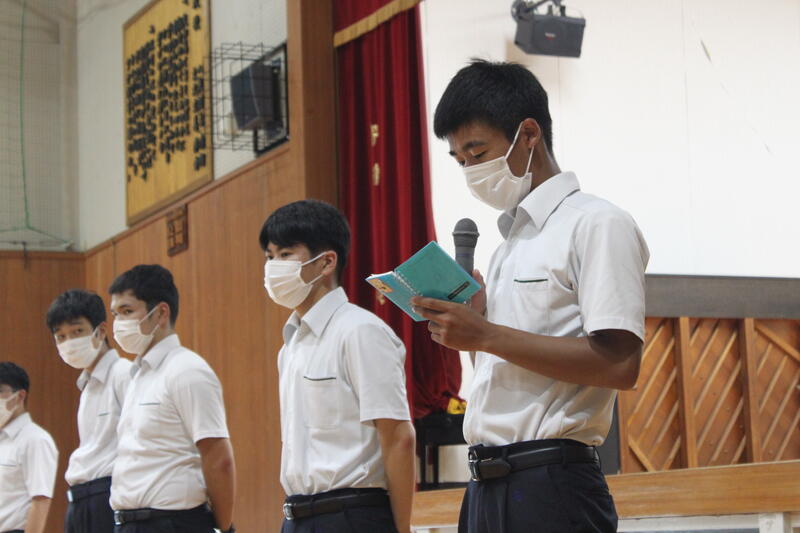

緒方様の講演が終わり、謝辞を2年生の寺川くんが行いました

最後に、全体を通して質問を募ると、次々に手が挙がりました

学んだことを自分の生活に落とし込んだので、質問が浮かんだのでしょう。学びが深まりました

緒方様には、質問の1つ1つに丁寧に答えてくださいました

今日の学びを大切にして、これから先の人生を良いものにして欲しいと思います

緒方様、本日は有意義な講演をありがとうございました。

冬支度

冬支度

今日は二十四節気の1つ「大雪」です☃

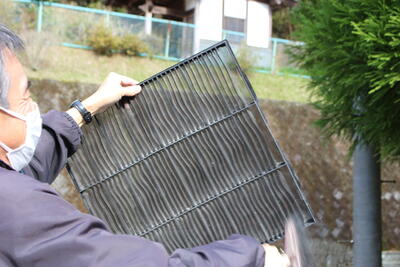

本格的な冬の訪れを前に、職員室のエアコンのフィルター掃除をしました

リモコンを操作し、パネルを降ろしてフィルターを外します

一見すると汚れていないように見えますが・・・・。

屋外で埃を掃除します

ズームすると、汚れがびっしり

きれいに埃を落として、エアコンに再びセットしました

これで大寒波が来ても大丈夫ですね 節電も期待できそうです。

節電も期待できそうです。

昼休みに学生ホールに行くと、何やら3つの家電製品が並んでいました

やがて各学級の保健委員が集まり、フィルターを掃除し始めました

寒さだけではなく乾燥も心配される、これからの時季に備えての加湿器なのだそうです

1年生は初めて使うので、2・3年生と一緒に、使い方や手入れの仕方などを確認していました

分校生も職員も、元気に毎日を過ごせるように、みんなが協力して頑張っています

あたらしい長距離走授業

あたらしい長距離走授業

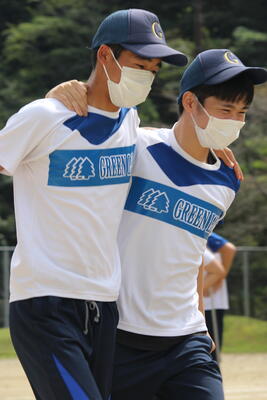

今年も体育で長距離走の授業が始まりました

1・2年生は、コースをリニューアルして実施されます

今日は第1回目の授業です。準備運動を入念に行います

前日の雨でグラウンドのコンディションは良くありませんでしたが、今日は潤いのあるひんやりとした空気の中で最終盤の紅葉も楽しみながら走れる、という好条件でした

準備を整え、スタートです

得意な者も、苦手な者も、横っ腹がつった者も、最後まで一生懸命に頑張りました

長距離走1回目の今日は、1年生が1着でした

今後、それぞれが自己記録更新を目指して、頑張っていきましょう

いよいよ秋も終わりに

いよいよ秋も終わりに

二十四節気によると、今は、もうすぐ「小雪」から「大雪」に移り変わる頃です

しかし、いくら山あいの泉分校とは言えども、さすがに雪はまだ降っていません

秋の最終盤・冬の到来間近といった感じです

グラウンドの紅葉は、散ってしまったものも多いのですが、色づきが遅めのものが、いよいよ終盤になってきました

また来年も、きれいな紅葉を見るのが楽しみになってきますね

燃えさかる火炎を消すのだっ!

燃えさかる火炎を消すのだっ!

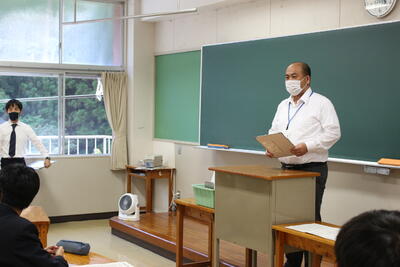

泉分校では、定期考査が終わると、地震・水害・台風・火災などに対する防災教育を行っています

今回は防火避難訓練を行いました

期末考査も終わり、ゆるりとした時間を過ごしていましたが、非常ベルと放送でどんどん避難をしました

全員がグラウンドに集合しました。あっという間です

そして、株式会社ホリタシステムの古川様に、消火器の使い方を教えていただきました

早速、実践です。1・2年生の代表者が炎に見立てたパイロンに、水消火器で放水しました

どうしても炎に向けて消火したくなりますが、炎の根元を狙いましょう、と助言をいただきました

そして、お待ちかねの本物の炎を消す実践です。

グラウンドの鉄板に油が注がれていきます。緊張感が漂います

そして点火!

3年生の松本くんが、本物の消火器で炎を消します・・・・が、中身の粉で状況が見えません

しかし、粉がなくなった時には、炎はすっかり消えていました。これには思わず拍手!

最後に、梶原教頭が講評をしました

このような機会に使い方を学んでおくことが、いざ本番のときに慌てることも減ると思います

古川様におかれましては、寒い中で丁寧に分かりやすく指導して頂き、ありがとうございました。

テストは明日が最終日!

テストは明日が最終日!

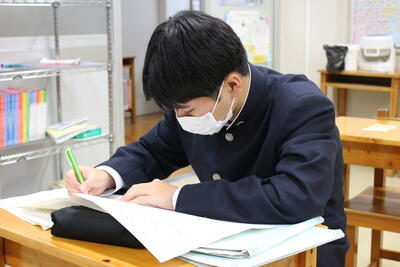

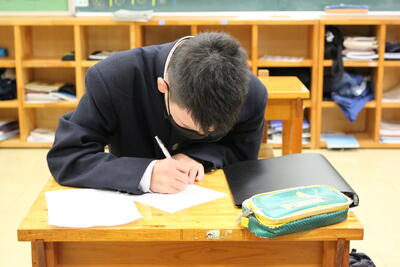

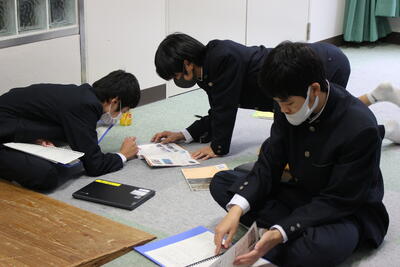

期末考査が3日終わりました

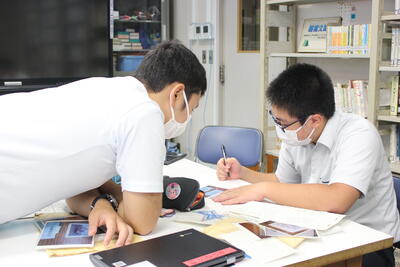

放課後に教室に行ってみると、今日も勉強に励む様子が見られました

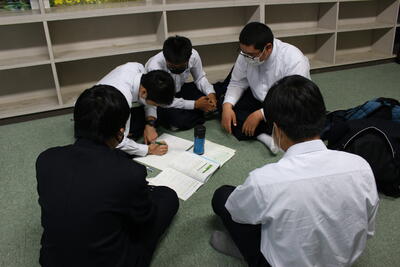

学生ホールに行くと、そこでも勉強をしていました

何と、床に教材を広げ、それをみんなで覗き込みながら、互いに教えたり意見を出したりしながら勉強をしていました

以前からの「授業を黙って聞く・問題を黙って解く」のスタイルに加えて、「意見を出したり学び合ったりする」スタイルも、分校生にとって自然なものになってきているのかもしれませんね

いずれにせよ、明日が最終日です

今から出来ることを頑張りましょう

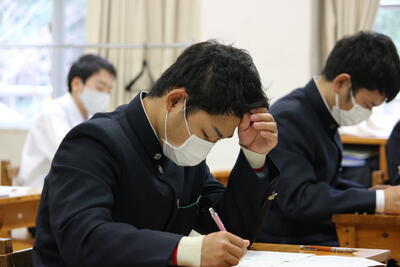

いざ、期末考査っ!

いざ、期末考査っ!

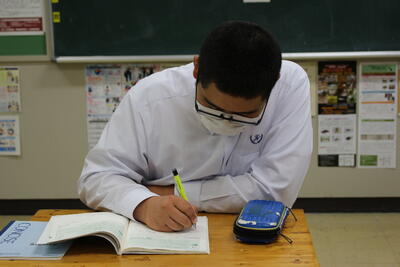

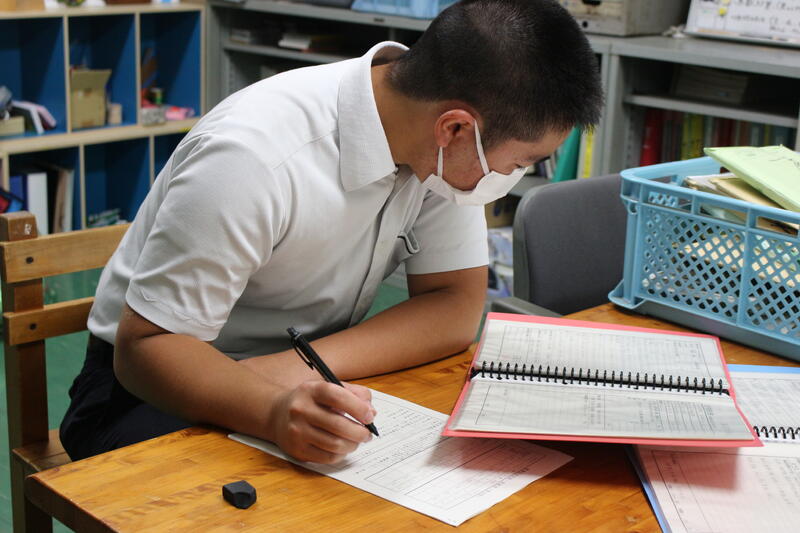

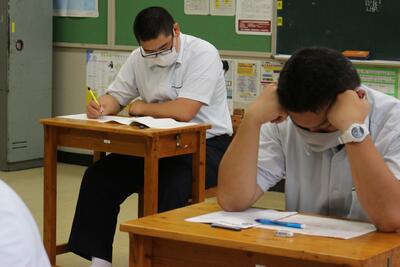

今日から2学期の期末考査が始まりました

試験中なので当たり前ですが、みんな実に真剣でした

また、学年によっては、自習の時間もありました

「今からでも出来ることがある!」とばかりに、頑張って勉強していました

期末考査はあと3日です

今後、天気の回復と共に、だんだんと気温が下がるそうです

体調に気をつけながら、満足できる結果になるように頑張りましょう

泉分校にレッドカーペット現る!

泉分校にレッドカーペット現る!

泉分校の校庭に、鮮やかなレッドカーペット(とイエローカーペット)が出現しました

先日、モミジとイチョウの紅葉の様子をお知らせしましたが、葉が落ちてしまっても楽しめます

何だか、鮮やか落葉の絨毯の上を、セレブリティーに颯爽と歩きたくなりますね

豊かな自然の色に、試験勉強で疲れた心身が癒やされますね

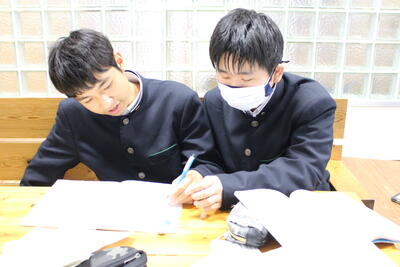

近付く期末考査

近付く期末考査

来週の火曜日から期末考査が始まります

放課後の教室に行ってみると、自主的に勉強を頑張っている分校生の姿がありました

クラスメイトの「放課後に頑張っている姿」が、互いのモチベーションアップにつながっていると思います

自分が満足できる結果を出せるように、頑張りましょう

この時期になりました

この時期になりました

今年も、泉分校恒例の「机磨き」をする時期になりました

泉分校では、卒業した先輩から受け継いだ机を3年間使っています

3年間使った自分の机は、卒業前にきれいにして次の1年生に使ってもらいます

23期生である3年生は、入学前に卒業した20期生から机を受け継ぎ、その机を卒業後に入学する26期生に引き継ぐことになります

この日は、1回目の机磨き実習ということで、表面に塗られたニスをヤスリで落としていました

受け継いできた机に3年間の自分の思いも込めて、これから頑張っていってくださいね

真っ赤!

真っ赤!

泉分校の通称「V字坂」の紅葉がピークを迎えました

この日は、午前中の前夜からの雨が上がり、午後は明るい日差しが差し込みました

様々な色の葉が日光で輝き、きれいですね

紅葉が散ってしまうと、いよいよ泉分校に冬がやって来る頃です

期末考査も近いですが、体調を崩さないようにお気を付けください

今年はどんなことをやるんだろう?

今年はどんなことをやるんだろう?

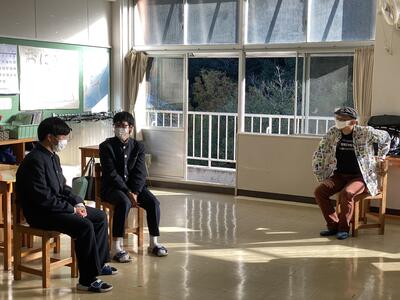

文化コミュニケーション事業は、1・2年生と3年生とを分けて実施しています

前回は1・2年生対象の時の様子をお知らせしましたが、今回は3年生の様子です

3年生にとって、今の環境は入学以来慣れ親しんだ級友らと過ごせている状況です

しかし、卒業後は、それぞれが違った新たな環境の中に飛び込んでいくことになります

そこで、まず将来の不安をみんなに話してみました

話す中で、現在の自分の課題に気付かされた3年生もいました

次に、これまでとは異なった新たな環境でも、自分を表現できるように、とグループで様々な場面を想定した劇を行ってみました

例えば、「宝くじで3億円当たったら?」・「10年後に再会したらどんな会話をするか?」などです

個人やグループで考えて話すうちに、自分の考えがクリアになったり、他者との違いを感じたり、より伝わる方法は何かを感じたりする場面もたくさんあったようです

次回も積極的に取り組んで、成長につなげてくださいね

楽しいコミュニケーション

楽しいコミュニケーション

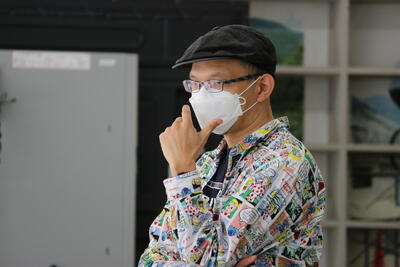

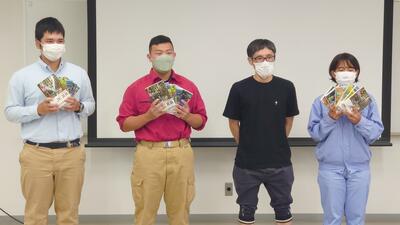

今年も、演劇百貨店店長の柏木陽様をはじめ、亀井純太郎様、坂口佳乃子様、藤野未波様の4名に遠路はるばるお越し頂き、体験をとおして、コミュニケーションについて学びました

1年生ははじめてですが、2・3年生の中には柏木様たちとの学びを楽しみにしている分校生もたくさんいます

分校生の歓迎する気持ちを代弁するかのように、窓から見えるイチョウがきれいでした

「コミュニケーション」というと、言葉を用いたものがすぐに思いつきますが、今回は言葉を使わずに行う様々なコミュニケーションをやってみました

やっている方も、見ている方も、みんなニコニコでした

楽しみながら、同じテーマの表現をしても、表現が各グループで違っていて、「自分が意図したいこと」と「相手に伝わったこと」との差が生まれることや、より強く「自分の意図を表現すること」の大切さや難しさがよく分かりましたね

様々な活動をしながら、考えを揺さぶれながら、少しずつ学びを深めていったようでした

次回の文化コミュニケーション事業は、12月に予定されています。楽しみですね

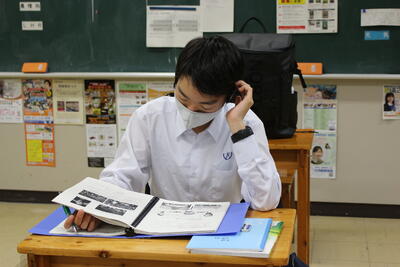

数学の単元末テスト

数学の単元末テスト

今年度の数学科では、中間考査や期末考査ではなく、単元ごとに試験を行っています

この日は、1年生の「第1章 数と式」の単元末テストでした

単元丸ごとが試験範囲になるので、学習した内容が中途半端に途切れずに、取り組みやすいかもしれません

得意な1年生も、苦手な1年生も、みんな一生懸命に時間いっぱい問題に向き合っていました

回収後は、数学担当者からの総括があり、真剣に耳を傾けていました

さぁ、他の教科・科目は、あと10日あまりで期末考査です

自分自身が満足できる結果が出せるように、取組みを始めましょう

この季節がやって来ました

この季節がやって来ました

泉分校の秋が深まってきました

通称V字坂では、深い赤に葉が色づいてきました

他にも、秋らしい風景があちらこちらで見られます

カキが実っていました

よく見ると、鳥か何かに「少しだけ」食べられています。つついてみたら、渋柿だと分かったのでしょうね

また、この季節の定番は、卒業アルバム用の個人写真撮影です

今年度も、天気が良い日に黄金に輝くイチョウをバックに撮影をしました

個人写真を撮り終え、集合写真も撮ってみました

紅葉も写真撮影も、毎年やってくるイベントなのですが、両方とも毎年少しずつ「色」が違っていて、味わい深くおもしろいです

手作り燻製ベーコン入りカルボナーラを食らう!

手作り燻製ベーコン入りカルボナーラを食らう!

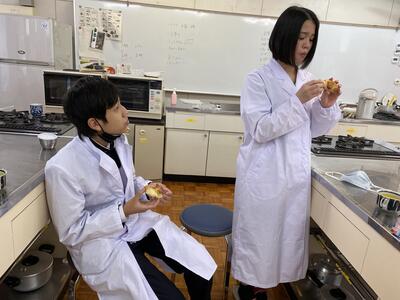

3年ライフコースの「フードデザイン」の授業で、カルボナーラを作りました。今回はベーコンを前日の放課後に手作りして、翌日のカルボナーラ実習に臨みました

ベーコンは、鍋にチップを敷き、鍋敷き等で嵩上げした状態にした「簡易燻製機」を作ります。そこに、塩とこしょうで下味を付け、表面を乾燥させた豚ばら肉を乗せ、ふたをして密閉空間をつくります

そして、30分程度加熱すると、表面が飴色に燻されたベーコンの出来上り!さっそく、味見をしてみると、市販のものとは違う、煙のにおいを存分に感じられる美味しいベーコンに興奮しました

そのベーコンを炒めて、卵黄、粉チーズ、生クリームで作った液で絡めるとカルボナーラの完成!濃厚な味に夢中で、黙々と食べ進めていました

簡単な燻煙の仕方を知っていれば、色々な食材で試してみたくなりますね

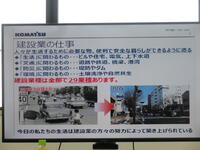

2年生の企業見学(熊本県雇用整備協会支援事業)

10月19日(水)に八代市内の4つの企業を2年生が見学しました。この研修は公益財団法人熊本県雇用整備協会の支援によるものです。

①株式会社江川組・・・【建設業の仕事についての学習】

②株式会社エーブル・・・【食品製造の仕事についての学習】

③有限会社ロータスハシモト・・・【自動車整備・販売の仕事についての学習】

④株式会社末松電子製作所・・・【イノシシなどの獣よけ電柵等製造・販売についての学習】

当日の行程は上記の順に各会社を訪問し、職業について考える機会となりました。

各企業の方々、生徒たちのために丁寧に分かりやすくご対応いただき誠にありがとうございました。

薬物乱用防止講演会

薬物乱用防止講演会

10月27日に、薬物乱用防止講演会を行いました

今回は、長崎税関八代税関支署から泉分校にお越し頂き、講演をしていただきました

まずは、税関のお仕事についての映像を見て勉強をしました

普段「税関」について関わる機会はそれほど多くない分校生がほとんどでしたが、よく分かったようです

そして薬物密輸の実態や、薬物依存になった方のことなどを、写真などを交えて丁寧に説明していただきました

分校生は、事前に配付されていたメモに、何やらたくさんのことを記していました

講演の最後に、1年の杖先くんが謝辞を述べました

たくさんの学びがあったようです。ご講演頂きありがとうございました。

今後もこのような場でしっかり学び、自らを高めていきましょう

皆既月食 × 天王星食

皆既月食 × 天王星食

11月8日は、夜空を見上げた方も多かったと思います

泉分校の近くには、清和や八竜といった立派な天文台がありますが、標高が少し高く、周囲が暗い泉分校のグラウンドでも、天体ショーを観察してみました

「いつものカメラ」の写真ではありますが、ご紹介します

18:15 少し欠けてきました。

18:35 4割ぐらい欠けたように見えます。

18:58 かなり欠けてきました。

19:11 皆既月食中です。カメラの設定を変えて撮影しました。

きらめく星々の他、天王星らしきものが左下に見えています。

拡大して見ると、きれいに青く輝いているので、天王星と思われます(手ブレがあってすみません)。

後の写真を確認すると、天王星は、だいたい矢印のように動いているようです。

19:51 ずいぶん月に天王星が近付いてきました。

20:00 もっと近付いてきました。

20:21 いよいよ、その時が迫ってきました。

20:22 皆既月食中の月と天王星がほぼ接しています

その瞬間を拡大しました(手ブレがあってすみません)。

そしてすっかり月の影になってしまいました。天王星食です

20:48 左側が明るくなってきました。

21:16 天王星が右側から出てきたように見えますが・・・・、ちょっと月が明るくなってきて見えにくいですね

日本での「皆既月食 × 惑星食」は、前回から442年ぶりで、次回は322年後なのだそうです

ただ、442年前も322年後も土星食のようで、今回のような日本での「皆既月食 × 天王星食」は過去5000年で一度も無いそうです

ご覧になった方は、とても貴重な体験でしたね

また、皆既月食中は流れ星もよく見られ、まさしく天体ショーでした

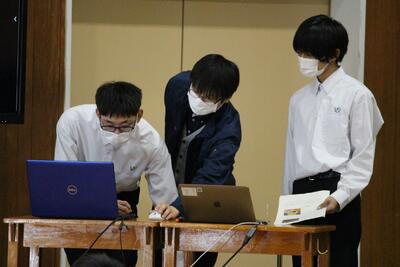

グリーンフェスタの裏側に迫る!

グリーンフェスタの裏側に迫る!

11月5日に開催したグリーンフェスタの「準備の様子」をご紹介します

ネタバレにならないように、本番が終わってからのお知らせです。

まずは1年生です

熱心にダンスの精度を高めていました

続いて2年生です

映像撮影組はロケ中だったようで、教室にはダンス組がいました

この時はまだ映像を見ながらやっている段階だったのようです。ここからよく仕上げてきましたね

ALTのマシュー先生も、頑張っている分校生の様子を見に来ていました

3年生は、食品バザー用のポップをデザインしたり、撮影した映像を編集したり、今後の計画を立てたりしていました

また放課後も、ポップをつくったり、映像用のロケを行ったりして、みんなで協力し合って頑張っていました

みんなが主役であり、みんながスタッフであり、みんなが観客になる泉分校ならではのグリーンフェスタの準備期間でした

グリーンフェスタ当日は完成形のみをご覧頂きましたが、準備はこのような様子でした

グリーンフェスタは、みんなが主役。

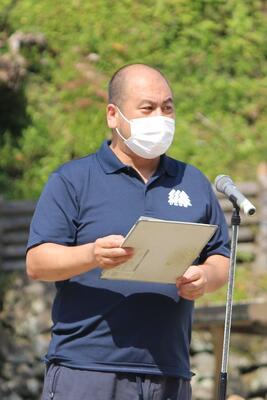

グリーンフェスタは、みんなが主役。

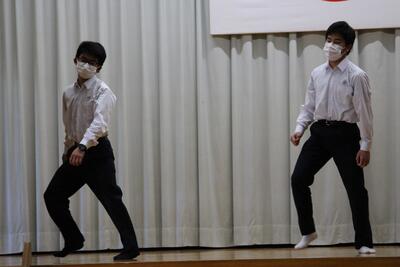

グリーンフェスタの午後は、ステージ発表です

本吉生徒会長や梶原教頭の挨拶の後、寺川生徒会副会長の司会により進行しました

体育館後方の両サイドにはモニターを設置し、せっかくのスライドや映像などを見やすくしました

まず、先日の弁論大会で最優秀賞に輝いた1年の森田くんが、みんなの前で弁論を行いました

熱量溢れる語りに、会場もすっかり引き込まれました

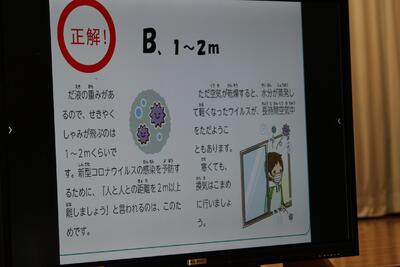

続いて、保健委員会が「健康クイズ 目指せ健康マスター」と題して、クイズ方式で楽しみながら発表を行いました

意外と難しいクイズもあって、盛り上がりました

2年生は、ダンスと映像の2つを披露しました

ダンスは、いくつもの曲に乗って、制服のままでも楽しく華やかなものでした

また、映像作品では「泉あるある」として、分校生には納得の場面がおもしろく再現されていました

学校農業クラブも、スライドを使って発表をしました

泉分校で取り組んでいる鳥獣害対策も含めて、泉の地域文化について発表していました

勉強になりましたね

1年生もダンスをしました♪

初めての経験で、緊張したようですが、練習の成果は発揮できたのではないでしょうか

来年・再来年と、更なるレベルアップが期待できそうです

最後は3年生の映像作品です

マウンテンバイクをカッコ良く撮影していました

また、エンドロールに感動した方も結構いらっしゃったようです。もうすぐ卒業ですね

閉会式では、橋口校長も森学校農業クラブ会長の講評や挨拶がありましたが、思いがあふれていることがよく分かるものでした

みんながスタッフで、みんなが観客で、みんなが主役のグリーンフェスタでした

閉式後には、やはりみんなで協力して片付けをしました

3年ぶりに、外部の方にもご来場頂いたグリーンフェスタでした。

ご来場頂いた皆さま、ありがとうございました。

また来年度も、良いグリーンフェスタになるように頑張ります。

グリーンフェスタの展示作品

グリーンフェスタの展示作品

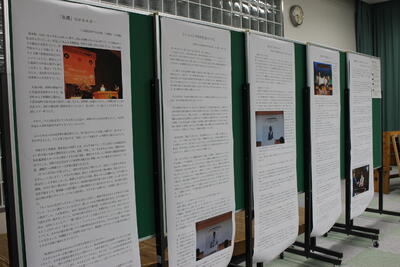

11月5日に行ったグリーンフェスタでの展示作品の一部をご紹介します

まず、農業科目・グリーンコースの作品です

木材を加工した写真立てや組木の他、木の枝や竹、どんぐり、まつぼっくり、落葉、石、コケなどの自然の素材を活かした「虫」・「どんぐり人形」・「こいのぼり」などの恒例のテーマとした作品が展示されました

また、「竹灯り」も展示されました。暗くなって撮影すると、カッコいいですね

続いて、家庭科・ライフコースの作品です

食や被服、保育、プロジェクト学習の展示がなされていました

温かみのある作品で、何だかホッとしますね

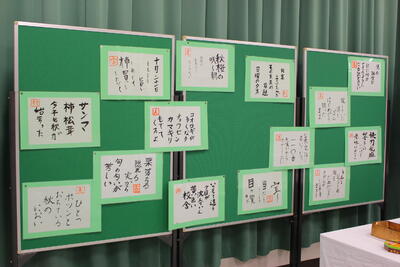

また、1年生の書道「25期生の日常と小さな秋」をテーマとした展示もありました

2年生が9月に行った修学旅行のまとめも展示されていました

「大人になっても忘れられない3日間」だったようで、良かったですね

修学旅行の様子は、「分校生活」の記事に詳しく書かれています

保健委員会は、今冬の関心事である「節電」についてまとめていました

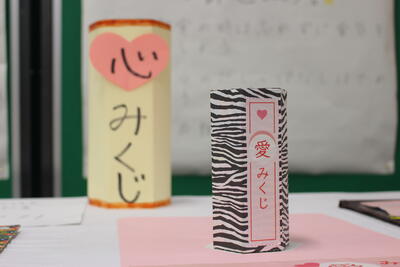

また、心が元気になるおみくじがあり、1つ1つ丁寧につくられていました

弁論の発表原稿が貼られていました

それぞれの分校生の思いがよく乗っかった文章は、文字で読んでみても、発表者の声で脳内再生されてきます

当日午後の森田くんの弁論も良かったですね。さすが全国レベルでした

これら全てをつくるのには、膨大な時間と労力がかかっています

だからこそ、見る者の心を掴む何かがあるのでしょうね

秋晴れのグリーンフェスタ

秋晴れのグリーンフェスタ

泉分校の文化祭にあたる「グリーンフェスタ」を実施しました

3年ぶりに来場者を制限せず、感染症対策を行った上で、食品バザーも復活させました

バザーでは、グリーンフェスタ名物のヤマメの塩焼きの他、シカ肉のピザまん、ごま団子、ココアとレモネードを販売しました

そして、後援会の皆さまも、恒例の鶏の鉄板焼きをつくっていただきました

1年生はもちろん、3年生も入学して初めての食品バザーで、苦戦するかと思われましたが、経験不足は仲間との協力や思いやりで補い合い、無事に全品完売しました

お買い上げ頂きまして、誠にありがとうございました

また、実際にキャンプ実習で使っているテントやタープを使ったイートインコーナーも好評でした

今日の良い天気のような、ステキな笑顔があちらこちらで見ることができました

食品バザーと並行して、実習の授業等で制作した作品の展示を学生ホールで行いました

作品を1つ1つご覧になって頂き、ありがとうございました

展示作品は他日ご紹介します。

明日はグリーンフェスタ!

明日はグリーンフェスタ!

明日、11月5日はグリーンフェスタです

今回は3年ぶりに食品バザーを準備しました

新型コロナウイルス感染防止対策として、グラウンドにイートインスペースを設けています

感染防止をしながら、少しだけ紅葉が見られるようになった泉の自然の中で、キャンプのような雰囲気をお楽しみください

会場の設営を一通り行ったら、ステージ発表のリハーサルを行いました

リハーサルの様子を、ネタバレしない程度に、お知らせします

最後に、明日の諸注意などが行われ、放課後となりました

放課後も、リハーサルで見つかった課題をクリアしようとする者、やり残した準備物を用意する者、映像作品に足りないシーンの追加ロケを行う者など様々でした

明日のグリーンフェスタを心待ちにしている分校生も多いと思いますが、今日の準備・リハーサルで疲れていると思います。早く眠り、明日を元気に過ごせるようにしましょう

セキアヒルズカップMTB秋の大会「クマコースで2位と3位入賞」

10月30日(日)南関町のセキアヒルズホテルのコースにて、2時間耐久レースが開催されました。秋の大会では、パンダコースで1名、クマコースで7名の生徒が出場しました。

先月の練習会での卒業生3名【山内健正さん、緒方悠人さん、上野蓮さん】からのアドバイスの効果もあり、

なんと・・・クマコースソロの部で2年寺川くんが2位、3年本吉くんが3位となりました。

3年生は最後レース、1年生は初めてレースでしたが、それぞれの選手たちが全力を尽くしました。

吉無田MTBフェスタ【秋の大会】参加しました。

10月15日(土)御船町の吉無田高原でマウンテンバイク大会へ参加しました。

泉分校からは6名が出場しました。

【XC100 男子ソロの部】・・・一人で100分間を走り続けるレース

この過酷なレースで3年押方くんが6位に入りました。

分校から出場した他の選手も最後まで走りきりました。

マウンテンバイク部OB(山内さん・緒方さん・上野さん)との練習会

9月下旬の放課後、マウンテンバイク部OBと練習を行ないました。今回は14期生の山内健正さん、15期生の緒方悠人さん、16期生の上野蓮さんの3人が部員へアドバイスをしてくれました。

卒業生からの助言を参考に吉無田MTB大会やセキアヒルズカップMTB大会のレースを挑みました。

レース結果は後日紹介致します。

球根の定植

球根の定植

1年生が、球根の定植実習を行いました

まず、花壇をきれいに整備しました

その後、球根や花についての説明を聞きました

この日定植するのは、チューリップ・ムスカリ・クロッカス・チオノドクサの4つです

担当の職員から定植の仕方を学び、いざ実習です

2・3年生と比べるとまだまだ実習に慣れていないようですが、協力して実習が出来たようでした

春になると、色とりどりの花を咲かせることでしょう。今から楽しみです

なお、4つの花の花言葉を調べてみると・・・・、

チューリップ |

「思いやり」「博愛」 |

ムスカリ |

「通じ合う心」「明るい未来」 |

クロッカス |

「青春の喜び」「切望」 |

チオノドクサ |

「栄光」「仲間思い」「たくましさ」「奥ゆかしさ」 |

・・・・ということでした。分校生にぴったりですね

洗髪実習

洗髪実習

少し前のことですが、3年生のライフコース「生活と福祉」の授業で、洗髪実習をしました

ベッド上で洗髪するときに、頭にかけたお湯がこぼれないように、お湯の流れ道をつくるための介助用具に「ケリーパッド」があります。今日はそれを新聞紙とビニール袋を使って手作りし、実習に臨みました

最初に、介護される役がベッドに見立てた机に寝転がり、頭の下に手作りしたケリーパッドを敷きます。そして、お湯を頭にかけて、シャンプーをします

介護士は、お湯のかけ方やシャンプーの仕方の加減が難しかったようで、介護される役の生徒はくすぐったくて笑いが止まらない場面もありました。そして、シャンプーが終わったら、タオルで拭いて、ドライヤーをしてあげて終わりです

清潔行為は、きれいにするだけでなく、リラックスしたり、気分転換にもなります。また、ケリーパッドは市販のものもありますが、手作りして寝たままでも洗髪できる、ということを知っていれば、今後様々な場面で役立ちますね

研究活動のスタート

研究活動のスタート

1年生の理科「科学と人間生活」で、研究活動を始めました

この日は、どのようなテーマを設定するかを調べたり、担当の職員と話したりしていました

一昔前は、書籍で調べることがメインでしたが、今はウェブ環境が整い、様々なことを詳しく調べることが出来ます

みんな一生懸命に考えていました

しっかりテーマを考えて、より良い研究が行えるように頑張りましょう

さざんか さざんか さいたみち

さざんか さざんか さいたみち

秋です。

泉分校の県道側斜面の坂(通称 V字坂)で、サザンカが咲き始めました✿

このところ、日照時間の短さや朝晩の冷え込みから、随分と秋の訪れを感じるようになりましたね

植物はちゃんと季節の変化を感じているのだと実感します

まだ「つぼみ」のものもたくさんあって、これからたくさん咲きそうです

V字坂の紅葉も毎年きれいなので楽しみですが、サザンカも楽しみですね

サザンカとツバキがよく似ていますが、調べてみると、サザンカはツバキ科なのだそうです

そしてサザンカといえば、童謡「たきび」の2番の歌詞を思い浮かべますね

この「たきび」は昭和16年(1941年)に発表されましたが、現在の東京都中野区上高田の風景を見て作詞されたそうです

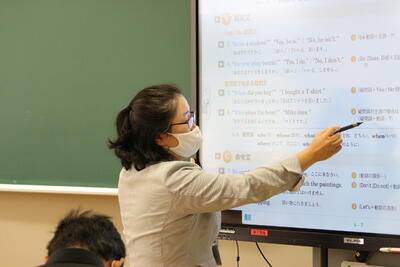

秋の体験入学を実施しました

秋の体験入学を実施しました

10月22日に今年度2回目の体験入学を実施しました

今回は、生徒だけではなく保護者や教職員の方にも、授業を受けて頂きました

専門教科の授業では、泉分校の特徴をいかした鳥獣害対策やコミュニケーション学習を行いました

参加した生徒や保護者の方々が、実に充実して楽しそうな表情をされていました

また普通教科の授業では、高校の授業の説明や、楽しく役に立つ授業がされていました

ご参加頂いた皆さま、ありがとうございました。

今後とも泉分校をよろしくお願いします。

科目選択を通して、人生を考える。

科目選択を通して、人生を考える。

10月20日に、2年生を対象にして、来年度の科目選択に関する説明会を行いました

2年生からグリーンコースとライフコースに分かれて、泉分校らしい特色ある専門的な学習をしていますが、それとは別に「政治・経済」・「英語会話」・「森を活かす」の中から1つを選択します

2年生から3年生にかけては、今までよりもより深く自分自身の将来や生き方を考えていく時期です

3つの科目とも、将来の役に立ちそうなことを学びますが、授業として選択できるのは1科目だけです

よ~く考えて、相談して、より良い科目選択になるようにしてくださいね

やはり、備えが大切。

やはり、備えが大切。

泉分校名物の、定期考査中の防災訓練を行いました

今回のテーマは「地震」です

オーソドックスですが、身を隠して揺れが収まったら全員避難、それから熊本県の地震についてDVDを通して学びました

地震は前触れなく発生するため、事前の備えが極めて重要です

また頑丈なものの下に身を隠すことも、何度も何度も繰り返すことで、しっかりと身につくことでしょう

学んだことを活かす機会がないことが良いのですが、もしもの場合には、適切な行動ができるように、今後も学んでいきましょう

そして周囲の人のために、アウトドア実習で学んだことなども活かし、積極的に活動できるようになりたいですね

自分の「将来」へ向けて。

自分の「将来」へ向けて。

10月7日、3年生を対象に自動車学校入校へ向けた説明会を行いました

3年生の進路先には、就職や進学など様々ありますが、最終的に自動車の免許が必要な場合が多いです

そこで、泉分校でも「将来に向けて」自動車学校に通うための手続きや注意点などが説明されました

梶原教頭も生徒指導の職員も、ハンドルを握る責任や交通安全の重要性などを説明しました

毎年、単に将来的に必要となる「免許取得のため」だけではなく「免許を取った後もずっと必要なこと」の説明会の意味が濃くなっています

説明を聞いて心に感じたことを、決して忘れないでいてほしいと思います。

お店が分校にやってきたっ!

お店が分校にやってきたっ!

高校には、たいていパンなどを売る売店があります。中には学食がある高校もあります

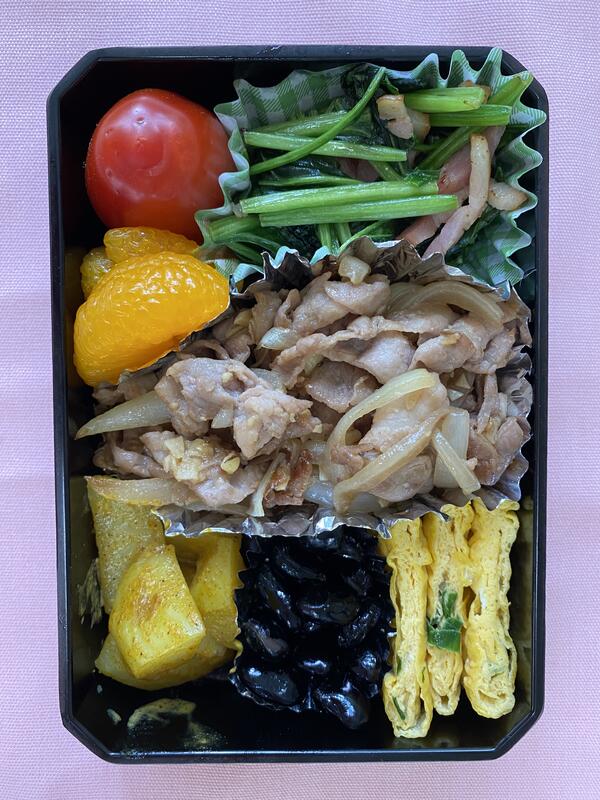

しかし、残念ながら泉分校にはありません

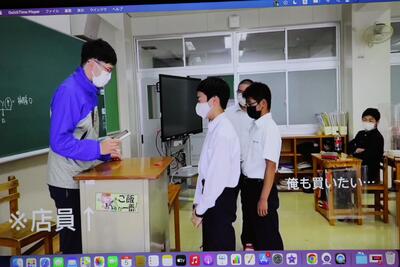

ところが、9月下旬から移動販売車「とくし丸」が来るようになりました

販売初日には、昼食用の弁当やパンを買ったり、中には昼から豪勢に刺身を買う分校生もいたりして、長蛇の列(分校比)ができていました

クラスの仲間と一緒に、いつもと違う店で買い物をするのは、修学旅行中に立ち寄ったサービスエリアみたいで、何だかワクワク感がありますね

特に無駄遣いをしている生徒もおらず、みんなと仲良く楽しい買い物をしていました

梅干し紫蘇漬け

梅干し紫蘇漬け

少し前のことですが、仕込んでおいた梅干しの塩漬けから、梅酢がかなり上がってきたので、次の工程「紫蘇漬け」の仕込みをしました

赤紫蘇の葉をちぎって綺麗に洗い、一枚一枚丁寧に水分を拭き取ります

そして、紫蘇に少量の塩を振り、もんで、絞ってを2回ほど繰り返してアクを抜きます

その後、上がってきた梅酢で紫蘇をほぐすと・・・酸の反応により鮮やかなピンク色に変化しました

それを梅の上にまんべんなく広げ、梅に紫蘇の色を移します

梅一つ一つがきれいに染まりますように

【最優秀賞&優良賞を受賞!!】熊本県高等学校弁論大会に参加しました!

【最優秀賞&優良賞を受賞!!】熊本県高等学校弁論大会に参加しました!

10月11日(火)に、八代市鏡文化センターで、熊本県高等学校弁論大会が行われました

本校からは1年生の吉海さんと森田くんの2名が参加しました

これまでも先輩達が参加してきた弁論。(最近の弁論の成績はこちら・・・22期生・23期生・24期生)

今年も夏休みの8月から準備を始めました

7分間で原稿用紙5枚~6枚の原稿を暗唱し、思いを伝えます

新型コロナウイルス感染症の影響で、分散開催やフェイスシールドの着用などが続いていましたが、

今年度の大会は、従来通りに近い形で実施

たくさんのオーディエンスもいるなかで、19名の弁士が発表を行いました

抽選の結果、吉海さんが17番目、森田君が19番目の発表です

2年生や3年生が多数参加するなかで、二人は1年生ながら大奮起

吉海さんの発表が始まると、会場がびりびりとした空気に包まれました

そして森田君も、最後の発表のプレッシャーもはねのけ、会場の全員の心に突き刺さる発表を行いました

結果は、森田くんが最優秀賞(1位)

そして、吉海さんも優良賞(4位)を受賞しました

発表後、お互いの発表が一番上手だったとお互いをたたえ合っていた二人

この2ヶ月、協力して本当によく頑張りました

弁論の練習では、これまで弁論大会に参加した先輩も、熱心に指導をしてくれました

森田くんは、12月の九州大会(佐賀県)、

来年度の夏の全国総文(鹿児島県)に、熊本県代表として出場します

これからも泉分校らしい弁論を続けていきたいですね

中間考査ど真ん中

中間考査ど真ん中

体育祭が終わり、泉分校では昨日から中間考査が始まっています

体育祭の時のような笑顔はありませんが、真剣さは変わりません

放課後の教室に行ってみると、試験対策を頑張っていました

1人でコツコツする勉強も必要ですが、授業もそうであるように、仲間と知恵を出し合うことも大切になってきているのかもしれません

明日が試験最終日です。納得のいく結果が出るように頑張りましょう

体育祭の記事を、まとめました。

体育祭の記事を、まとめました。

今年の体育祭の様子は、小分けにしてお知らせしてきました

細かくした分、目的の記事にたどり着きにくくなっていますので、ここでまとめておきます

「借り人競争が見たい」「リレーでの勇姿を!」「時間順で記事を読みたい」などの要望に応えられれば幸いです

№ |

記事タイトル |

競技 |

1 |

泉分校 体育祭の はじまり はじまり~ |

開会式 |

2 |

体育祭の競技スタート! |

100m競走丸太切りリレー |

3 |

泉分校体育祭の名物が登場! |

アウトドアライフ競争ウォールクライミング |

4 |

楽しいな、体育祭。 |

二人三脚リレー借り人競争 |

5 |

にこにこ体育祭 |

200m競走集団長縄跳びオクラホマミキサーNew泉音頭 |

6 |

体育祭は3年ぶりの午後へ |

部活動紹介保護者競技 |

7 |

体育祭 盛り上がってきました |

宇宙船地球号マウンテンバイクレース |

8 |

いよいよラストへ!体育祭 |

綱引き団対抗リレー |

9 |

今年もありがとう、体育祭。 |

閉会式 |

今年もありがとう、体育祭。

今年もありがとう、体育祭。

体育祭は、閉会式になりました

昨年度に引き続き、23期生(2年時・赤団 → 3年時・緑団)が、総合優勝の他、表彰がある競技を全制覇しました

押方くんは、大会テーマ賞と緑団団長としての優勝、と表彰を総ナメしました

みんな晴れやかな表情ですね

閉会式後に分校生と職員でパチリ

3年ぶりのフル日程で大変でしたが、今年も良い体育祭でした

ご参加・ご協力いただいた皆さま、そして分校生、ありがとうございました。

いよいよラストへ!体育祭

いよいよラストへ!体育祭

体育祭は残す競技は2つ。体育祭の主役、綱引きとリレーです

団の意地と意地がぶつかり合う「死闘」が、かつても行われてきました

綱引きは、総当たりの2戦ずつです

白団(1年)は善戦したものの、先輩らの壁に阻まれ2敗しました

そして、運動能力が高い緑団(3年)に、赤団(2年)が長期戦の末、意地の勝利

気合いのうなり声をあげながら猛烈に綱を引いて、全勝をもたらした赤団員が印象的でした

そして最後の種目、団対抗リレーです

なお、最後の大事な競技なのに、職員が各団に2人ずつ参加してしまう競技でもあります

ルールにより後方からスタート + 序盤に職員が走った緑団(3年)が、最下位からじわじわと順位を上げていきます

走者が全部でわずか10人程度ですので、1人たりとも気が抜けません

中盤に首位に立った緑団(3年)が、一度も順位を落とさずにそのままフィニッシュ

他の団も、無事にゴールしました

これで全競技が終了しました

息を整え、閉会式です

体育祭 盛り上がってきました

体育祭 盛り上がってきました

体育祭のお知らせも今日で7回目です。もうしばらくお付き合いください

「宇宙船地球号」が復活しました

小さな台に8人が乗り、地面にさわらずに10秒間乗りきったら競技終了です

8人のバランスはもちろん、心を1つにして団結できるかが勝利へのカギのようです

結果は、緑団(3年)が3年間の「友情パワー」で一番乗りしました

なお、苦戦している団には魔法の足場が・・・

次は、マウンテンバイクレースです

コース上にある丸太や一本橋、パイロンスラロームなどを越えて、最後は地面にあるペットボトルを椅子に立ててゴールです

今回、最後のペットボトルが小さくなりましたが、マウンテンバイク部がさすがの大活躍でした

残す競技はあと2つ、綱引きと団対抗リレーです

体育祭は3年ぶりの午後へ

体育祭は3年ぶりの午後へ

このところ体育祭の様子をお知らせをしていますが、今日から午後の競技をお知らせします

最初は、部活動ごとの行進とリレーです

まず部活動ごとに行進をしました

行進が終われば、リレーをしました

部活動ごとに特徴的なアイテムをバトン代わりにしました

ちょっとした部活動のPRの場でもあり、盛り上がりました

続いて、保護者が運営しつつ参加もする「保護者競技」です

内容は、純粋にスリッパの飛距離を競う「スリッパ飛ばし選手権」です

優勝トロフィーまで準備されている本格派の競技です

保護者が元気に楽しく思いっきりスリッパを飛ばしていました

飛ばしたスリッパが測定者に当たりそうになったり、スタートラインの後ろに飛んだりするハプニングもあり、熱い展開になりました

和やかな雰囲気の競技が続きましたが、体育祭はいよいよガチンコ勝負の競技が始まります

にこにこ体育祭

にこにこ体育祭

体育祭の様子の第5弾です

次の競技は、200m競走です

コロナ禍による短縮開催で削減されていた競技で、3年ぶりの復活です

100m競走と同じくコーナーリングのテクニックが必要です。さらに「あと1周」で気合いを入れ直す精神力も求められます

その分、周囲から寄せられる「頑張れー!」の応援が、随分と心の支えになったと思います

次は、集団長縄跳びです

6人が跳び、2人が縄を回すルールです

白団(1年生)は人数が足りなくなり、担任が回していました

赤団(2年生)は、何だか楽しそうですね

緑団(3年生)は、猛烈な速さで1分間飛び続けました。何と112回!

体力も安定感も抜群でした

担任の視線も自然と熱くなっています

そして、午前中最後の種目は、オクラホマミキサーとNew泉音頭です

保護者の方にもご参加いただき、いつもと違った雰囲気で踊りました。楽しいひとときとなりました

New泉音頭は、初めて踊る方でも、見よう見まねで楽しく踊れました

これで午前中の競技を終えました。昼食を挟んで、体育祭はまだまだ続きます

楽しいな、体育祭。

楽しいな、体育祭。

10月1日の体育祭の様子をお伝えするシリーズ第4回目です

アウトドアライフ競争とウォールクライミングという泉分校の名物競技の次は、二人三脚リレーです

ここまで珍しい競技ばかりでしたので、かなり普通に見える競技ですね

しかし、分校生だけではなく、保護者ペアと職員ペアも各団に入って走ります

職員ペアの中には、優勝を目指している団の足を引っ張らないように頑張りながも、2人の歩調が合わずに、むしろ互いの足を引っ張り合っているペアもありました

次は、借り人競争です

「ぽっくり」に乗って、変装カードを引き、飴を食べて、借り人をして、相合い傘でゴール

というのがルールですが、お楽しみ要素が強い楽しい競技です

顔が真っ白になるのも、立派な勲章ですね

変装中に顔を真っ白にして校長先生と相合い傘で走る、と冷静に考えるとシュールな場面もありました

なお、競技を終えた選手は、水道でしっかり顔を洗っていました

泉分校体育祭の名物が登場!

泉分校体育祭の名物が登場!

今日も、体育祭の様子をお知らせします

他の学校にまず無い競技である「アウトドアライフ競争」です

かつて『ナニコレ珍百景』で【MV珍】を獲得したぐらいですから、レアな競技であり、楽しみな競技です。選手コールでもノリノリですね

まず4人でキャンプ実習でも用いるテントをたてます

テントを「きちんと」たてることができたら、火打ち石で火をおこし、花火に着火させます

火打ち石だけでは火力が足りませんので、息を吹きかけ、火を大きくします

白い煙が立ち上ると、いよいよ炎になる直前です。・・・・あっ、着きました!

花火に火を付けると、マウンテンバイクでパン食いをします

マウンテンバイクで一周したら、4人でテントを撤収します

きれいに畳まないと、収納できません

経験豊富な緑団(3年生)があっという間に終わらせました

最後に残った白団(1年生)の補助に先輩たちが駆けつけ、皆で力を合わせ、全ての団が競技を終えました

次の競技は、ウォールクライミングです

高さ3mくらいの壁を1人ずつ乗り越えていきます

壁を乗り越える者、下で支える者、上から引き上げる者が息を合わせなければなりません

ここでも、息の合った緑団(3年生)が強さを発揮しました 今年も強いぞっ、緑団

今年も強いぞっ、緑団

明日も、体育祭の様子をお知らせします

体育祭の競技スタート!

体育祭の競技スタート!

10月1日の体育祭の様子をお知らせします

まずは、100m競走です

100m競走は一般的な競技ですが、泉分校のグラウンドは狭いので、コーナーがとにかくきつい

走力だけではなく、テクニックも要求される競技です

結果は、緑団(3年)が強さを発揮しましたが、白団(1年)が意地を見せるレースもありました

続いて、泉分校体育祭の名物の1つ「丸太切りリレー」です✄

丸太を切っていく単純なルールの競技ですが、各団に職員も加わり、さらに保護者チームも入れた4組で行う熱い闘いです テレビ局の取材も捗りますね

テレビ局の取材も捗りますね

橋口校長は、林業の専門らしく、真剣な眼差しでした

ご協力頂いた保護者の皆様、ありがとうございました

体育祭のお知らせは、明日以降もまだ続きます

泉分校 体育祭の はじまり はじまり~

泉分校 体育祭の はじまり はじまり~

ついに10月1日がやってきました。体育祭当日です

朝からまばゆい秋の日差しを浴びるグラウンドでは、着々と最後の準備がなされていきます

会場では、テレビの取材もされていました

もちろん、ひこいちテレビさんは今年も来てくれています

また各団では、それぞれの方法で気合いを高めていました

そして9時30分、開会です

今回の体育祭も、多くの分校生が様々な役割を果たしてくれました

団長らの決意表明や、開会宣言、選手宣誓、生徒会長の挨拶などから、3年ぶりの終日の体育祭にかける思いがよく伝わってきましたね

体育祭の様子は、数日かけて少しずつご紹介していきます

入場の人数制限によってお越しになれなかった方もいらっしゃるようです

せめてこのホームページをお読みになり、写真をご覧頂いて、お楽しみ頂ければ幸いです

体育祭はいよいよ明日!

体育祭はいよいよ明日!

明日の体育祭に向けて、今日は最後の準備や練習をしました

全体で開会式・閉会式の確認を終えると、あとは各団での練習や調整です

緑団の3年生が、赤団だった昨年度に続いて連覇を果たすのか

修学旅行で団結した2年生の赤団が先輩を倒すのか

最少人数の1年生の白団が、猛威を振るうのか

いずれにせよ、明日の体育祭が楽しく充実したものになるように、みんなで頑張りましょう

体育祭に向けて、今日は予行!

体育祭に向けて、今日は予行!

今日は体育祭の予行でした

雨でしっかりとした練習が出来ていない競技もありますが、1つ1つルールや小道具の設置場所などを確認していきました

一生懸命に走り、団の枠を超えて協力し、みんなのために補助員で頑張っている分校生の姿は、特に輝いていました

体育祭の本番は、明後日10月1日です

今夜はしっかり眠って、溜まった疲れを癒やし、また明朝、朝ご飯を食べて、元気に頑張りましょう

やっと晴れたぞ!体育祭練習2日目

やっと晴れたぞ!体育祭練習2日目

体育祭準備・練習期間の2日目です

昨日は、雨で準備が出来ませんでしたが、今日は雨も上がり、ようやくテントの組立てが出来ました

午後になるとグラウンドの排水も進み、どんどん準備が進んでいきます

最後に残った時間には、各団で練習をしました

集団長縄跳びの風景はよくあるものの、丸太を切ったり、火起しのための小道具を準備したりする風景は、泉分校ならではですね

明日は予行です。実際の場所で、実際の道具で、実際にやっていきながら、確認していきましょう

体育祭練習!初日は雨・・・。

体育祭練習!初日は雨・・・。

10月1日(土)の体育祭に向けた練習と準備の期間が始まりました

例年の初日は、グラウンドにテントを設営したり道具を設置したりするのですが、雨で出来ません

そこで急遽、日程を組み替えて対応することにしました

まず、New泉音頭とオクラホマミキサーを練習しました

1年生にとっては初めて聴くメロディと振り付けですが、輪の中心で指導した生徒会役員ら先輩たちのアドバイスのおかげで、随分と上手になっていきました

概して学年が上がるほど、ノリノリでした♪ 写真がブレブレです

New泉音頭には、踊るほどに感じる不思議な魅力があるのでしょうね

続いて、オクラホマミキサーもやりました。・・・・が、こちらはまだまだ練習が必要なようです

そして、開会式・閉会式の練習もしました

実際の距離感などは掴みにくいものの、大まかな流れなどは分かったようでした

明日は晴れて、元気にグラウンドで練習・準備が出来ると良いですね

キセキレイご一行様

キセキレイご一行様

先日、キセキレイのヒナの様子をご紹介しました

その後、しばらく見かけないと思っていましたが、8月末にグラウンドの防球ネットとワイヤー上に現れました

しかしよく見るとたくさんいます その数、何と5羽!

その数、何と5羽!

キセキレイは、縄張り意識が強いらしいので、5羽によるバッチバチの縄張り争い中なのかもしれません

もしくは、ご一家なのかもしれません

驚かせないように、室内から静かに様子を見ていると、やがて1羽が飛び立って草地に降り立ちました。すると、他もそれに続いて草地に降りていました

親鳥が、エサの採り方を子鳥に教えているように見えました

そうだとすると、先日は親鳥がエサを食べさせていましたが、巣立ちが近いのか、もう自分で採って食べなければならないのでしょう

鳥たちの一家団欒の時間もあとわずか。そしてもうすぐ来る自立の時。・・・・何だか高校3年生みたいですね

梅ジュースでカンパ~イ!

梅ジュースでカンパ~イ!

以前仕込んでいた梅シロップが完成しました!

梅と糖分を同量ずつジップロックに入れただけなのに、こんなにたくさんの水分が出てきました

浸透圧の勉強するのに、とても参考になりますね

今年は、糖分を上白糖、黒糖、ザラメ、グラニュー糖、はちみつなど、色々な種類をブレンドして作ってみました

出来上がったシロップを、炭酸水で割ってみんなで試飲してみました

カンパイして飲んでみると・・・、梅の香りとエキスがしみ出していて美味しい!

ほんのり酸味がして、夏にぴったりのジュースになりました。色々な種類を作ったので、飲み比べるのが楽しみです

中秋の名月

中秋の名月

9月10日は「中秋の名月」でした

せっかくのきれいな満月なので、撮影をしてみました

いつものカメラででも、きれいな「まん丸のお月さん」を見ることができました

この時季の満月を見ると、団子やススキを思い浮かべてしまいますね

なお、満月のそばには、明るめの天体もありました

どうやら、木星らしいのですが、さすがによく分かりません

ひんやりとした空気の中、きれいに澄んだ夜空を眺めてみるのも良いものですね

ついにきたっ!アクセス100万回

ついにきたっ!アクセス100万回

9月20日の未明、泉分校ホームページのアクセス数が100万回を超えました

直前のカンスト状態から・・・・

とうとう7桁目が現れ、1,000,000になりました

いつも更新を楽しみにされている方も、今回たまたま遊びに来られた方も、閲覧頂きましてありがとうございます

アクセス数の桁は増えても、泉分校はこれまで通り頑張ります

泉の大自然の中での実習、笑顔の学校行事、充実の授業、美しい四季の移ろい・・・・。

鮮やかで いきいきとした 分校生活を紹介する当ホームページを、今後ともよろしくお願いします

2022年度修学旅行 四日目の速報!

大阪府での研修がスタートしました。大阪を楽しむ!熊本との違いを見つける!などの目標のもと時間が許す限り活動を楽しみました山口県での研修とは一味違った学びを得ることができたようです!!夜には洗濯もしてました

今日も一日、生徒、職員一同健康面良好でした

2022年度修学旅行 三日目夜の速報!

新幹線と在来線を乗り継ぎ山口県から大阪府への移動となりました。熊本とは比べ物にならないほどの駅の大きさに驚きつつも無事にホテルへ到着することができました

明日も朝から電車での移動となります。通勤、通学ラッシュ時の移動となります!!それも普段では体験することのできない、学びだと思います。

夜も生徒、職員一同、健康状態良好です!!!

2022年度修学旅行 三日目朝、昼の速報!

山口県での研修を無事に終えることができました。最後の研修は十種ヶ峰登山を行いました。緩やかな坂道と思ったら急な階段道になったりとかなりの体力を使う研修となりました頂上からは山口県を一望できる絶景で一気に疲れも吹き飛びました

施設の職員の皆様のおかげで怪我、事故もなく3日間の研修を終えることができました。素晴らしい研修プログラム計画してくださり大変ありがとうございました。

これから次の研修場所へ向けて移動となります。生徒、職員共々、健康面は良好です!!

2022年度修学旅行 二日目夜の速報!

研修二日目無事に終了しました。午後からは2種類のハイエレメントによる研修を行いました。

① バンパープランク

命綱を持った仲間を信じ、高さ10mの支柱からジャンプするエレメント!!少し動くだけで支柱が揺れ、想像以上の怖さを感じますそのよう中でも、友人を信じ、見事ジャンプすることができました

地上で「頑張れ」という励ましが、勇気となり飛べたようです

②ムササビスイング

うつ伏せの状態にセットし、ロープを引いてもらい空中をスイングするエレメント。これまでは地上の仲間を信じて受け止めてもらう活動が主でしたが、今回は仲間の力を借り中を舞う活動となりました!!体験した生徒の多くは、舞い上がる瞬間と後方へのスイング時にドキドキ(恐怖、不安、面白さ、楽しさ)を感じていました!!仲間の声掛けもあり諦めることなく、全員やりきることができました

開始当初は2〜3名程度の挑戦者しかいませんでしたが、最終的にクラス全員挑戦することができました2日間の研修で自分で『感じ』、『考え』てきたことが自然と『挑戦』するという『行動』に繋がったように思えました。

本日も健康状態良好で研修を終えることができました。明日で山口県での研修は最終日です。一つでも、自分の変化に繋がるきっかけを掴めたらと思っています!!

2022年度修学旅行 二日目昼の速報!

森のチャレンジコース2日目、午前中の研修が終わりました。ハイエレメントコースでの研修となり、生徒たちはワクワクとドキドキの半分だったようです。

はじめに安全装置のハーネスの使用方法について説明を受けました。その後、10mの程の高さの柱を登り一本道を渡り、ロープをつたって降りるキャットウォークに取り組みました。

生徒の多くが、頂点からの眺めに恐怖を感じていましたが、地上で支える仲間を信じ、最後はロープに身を任せやりきることができました(全生徒キャットウォークを完走!!)。健康面も良好で午後からの研修もがんばります。

2022年度修学旅行 二日目朝の速報!

6時30分多少の眠気を抱えつつも、寝坊することなく全員時間どおりに起床することができました!!その後、各持ち場の清掃を行い、朝食を済ませました。健康面も良好で9時から研修になります!!天候

が心配ですが、今日も一日がんばります

2022年度修学旅行 一日目速報!!

本日12日(月)から16日(金)にかけて山口県と大阪府へ修学旅行に行ってきます。保護者、先生方の見送り後、陸路で九州を離れ、山口県立十種ヶ峰青少年自然の家での研修がスタートしました。

途中雨もありましたが、泉分校で行っている自然体験活動とは一味違うものがあり、大変有意義な研修となりました。生徒たちの健康面も良好で明日もこの調子で研修に挑みたいと思います!!

茶托を磨き、完成間近?

茶托の内側は紙ヤスリか棒ヤスリでひたすら磨き、表面が

滑らかになったところで、次は外側をベルトサンダーで磨きます。残る工程も磨き、ニス塗りor柿渋塗りを残すばかりになります。

茶托も少しずつ形に!!

2年生のウッドクラフトで「茶托」を作っています。コンパスで図面を書き、糸鋸でカットし

、ヤスリで削り

ながらようやく形が見えてきました。

完成が楽しみです。

放課後も頑張るゾ!!

放課後も頑張るゾ!!

台風一過の今日。先日も「模擬面接」でお伝えした通り、3年生は進路の準備まっただ中です

休み時間にも、黙々と勉強している姿があり、一人ひとりが準備を進めています

それぞれ受験のタイミングが異なるので、時期がずれますが、それぞれが努力を重ねています。

放課後にも面接練習。入退室や志望動機など、準備に余念がありません

廊下には3年生の「失礼します!」という大きな声が響いていました。

この夏、それぞれの進路に向けて一歩ずつ努力を重ねてきています

良い結果が出せるように、ふんばりどころ!!頑張れ3年生

2級検定本番!

2級検定本番!

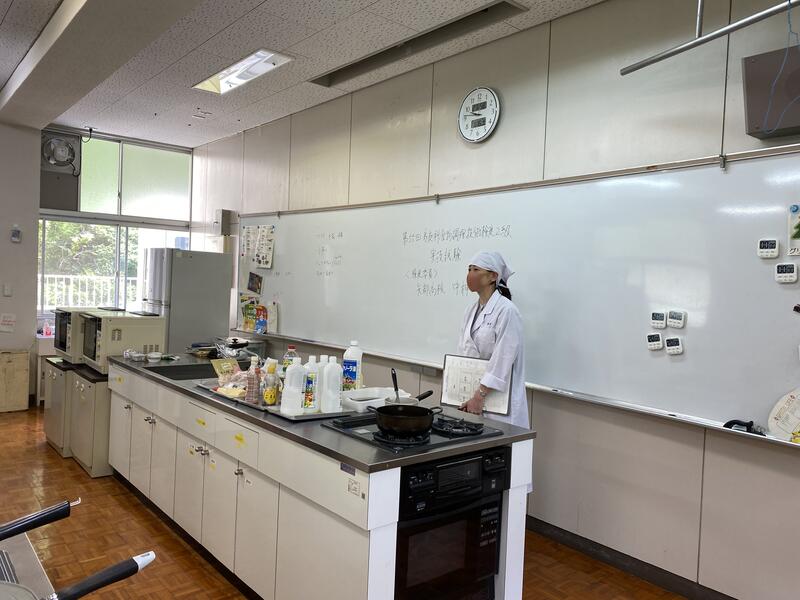

夏休み前に、3年ライフコースの生徒が【家庭科食物調理技術検定2級】の実技試験を受けました

今日の記事ではそのときの様子を伝えたいと思います

本番までに何度も練習し、その度に自分の課題を見つけ、備えてきました

迎えた当日、朝から材料の確認を何度も行ったり、手順を確認したりと緊張した様子でした

本番中は突然のハプニングで焦ったという生徒もいましたが

ほとんどの生徒が練習の成果が出せたようでした

審査中も結果が気になったようで、何度も様子を覗きに来ていた様子でした。

審査終了後、審査員の先生から講評をいただきました

結果も発表され、生徒たちはそれぞれ安心した表情をしていました

献立作成から調理の仕方までとても苦労しましたが、良い経験ができました。

調理の段取りや見通し持って取り組む力を身につけましたね。今後の活動にも活かしていきましょう

体育祭結団式!

体育祭結団式!

9月2日(金)放課後、体育祭の結団式を行いました

各団の団長(白団は代理人)と副団長による挨拶・決意表明が行われました

緑団 団長・押方くん、副団長・吉野くん

赤団 団長・寺川くん、副団長・清水くん

白団 団長・川上くん、副団長(代理)・杖先くん

それぞれが素晴らしい挨拶をしてくれました

今年度の体育祭は、新型コロナ対策と並行しながら、

コロナ前のプログラムを一部でも復活できないか計画中です

新型コロナで奪われた「泉分校らしさ」をどうにか取り戻すことができないか。

緑団は、進路に向けてた準備と合わせて。

赤団は、もう1つのビッグイベント、修学旅行と並行しながら。

そして白団は、初めての緊張感、溢れる体育祭に。

少人数だからこそのアツい体育祭

が泉分校にはあります

全員で頑張っていきましょう

模擬面接

模擬面接

9月1日、3年生が模擬面接会をしました

キャリアサポーターの福田先生にも面接官役をお願いし、緊張感をもって臨みました

いざ面接をしてみると、クラスメイトが見ていることもありますが、練習をしたのに、うまく話すことが出来ない場面もありました

クラスメイトの面接の様子を見て、次のグループが挑戦しました

見ている担任の教員の目も光ります

最後に、福田先生から全体への指導をしていただきました

今回の反省をしっかり行って、また気分を新たに、練習に励みましょう

地道な努力と真摯な反省は、成功への第一歩

地道な努力と真摯な反省は、成功への第一歩

8月31日は、1・2年生が「基礎力診断テスト」を受けました

夏休み中に課された課題を、しっかり・丁寧に取り組んでいれば・・・、という内容らしいです

地道な努力が結果として発揮できていそうな分校生は、今後も頑張りましょう

そうでなかった分校生は、反省・振り返りをしっかりして、今後の生活に活かしていきましょうね

Yokoso! Izumi branch school

Yokoso! Izumi branch school

先日、ALTのマイケル先生が退任し、寂しい思いをしました

しかし、新たなALTとして Matthew Trecek(マシュー・トゥリーチェック)先生が着任されることになり、8月30日に新任式を行いました

紹介がなされた後、新任の挨拶を英語と日本語でされました

日本語は「勉強し始めたばかり」ということでしたが、日本語の発音などは実に聞きやすく、出身地のカンザスシティの様子、趣味、大学での専攻など、よく分かりました

何より、一生懸命に伝えようという気持ちがこちらに伝わってきて嬉しかったですね

そして泉分校生を代表して、生徒会長の本吉くんが歓迎の挨拶をしました

これから、分校生と楽しくてためになる学習をよろしくお願いします

今日から2学期

今日から2学期

2学期が始まりました

朝から分校生が元気に登校し、静かだった校舎にも活気が溢れ出てきました

始業式では、まず先に、家庭科食物調理技術検定2級合格 や バドミントン部の大会での活躍を表彰しました。

そして、始業式です。

今回は、梶原教頭が訓話をしました

他者の心を考えることの大切さについて、考えることが出来ましたね

その後、校歌を流して始業式を終えました

始業式の後は、進路指導部と保健環境部が連絡をしました

2学期は行事がたくさんあります

ということは、活躍の機会がたくさんあるということです

2学期に、たくさんの分校生が活躍することを願っています

明日から2学期

明日から2学期

明日から2学期が始まります

先日お知らせしたとおり、朝晩は気温が下がるようになりました

昼間は、まだ夏の日差しを感じるものの、風はひんやり爽やかです

とは言え、氷川の川岸に行ってみると、まだ夏の色が濃く残っていました

川辺の砂地に行こうとすると、きれいな黒いチョウが集まっていました

カラスアゲハでしょうか

ゆっくりと翅を休めているように見えますが、調べてみると、よく山の川辺では水を吸う様子が見られるそうです

空を見上げると、青空の中を旋回するトビがいました

周囲の木々の緑や花の色も鮮やかです

明日の始業式に、みんなが元気に登校することを、泉の大自然と一緒に、楽しみにしています

秋の気配

秋の気配

8月も下旬になり、処暑も過ぎて、泉分校では秋を感じるようになってきました

日中はまだ暑さを感じますが、今朝の泉町の最低気温は、17℃だったそうです

さて、泉分校の近所ではコスモスが綺麗に咲いています

前から咲いていましたが、秋らしい空気を感じると、何となくコスモスの花に季節の移ろいを感じますね

また、雨風で落ちたものですが、落ち葉が散っている様子にも、秋らしさを感じてしまいます

来週から2学期ですが、朝晩の気温の差を感じやすくなっています。体調の維持・管理に気をつけてください

地域林業実践体験研修③

地域林業実践体験研修③

地域林業実践体験研修は3日目、最終日です

この日は、林業の課題である鳥獣害対策を考える研修です

午前中は、漫画『罠ガール』の作者である 緑山のぶひろ 様と、株式会社イノPの 稲葉達也 様にご講演いただきました

お二方とも、実際に鳥獣害対策に取り組んでいらっしゃるため、リアルな生の声を、そして鳥獣害対策に対する熱い思いを、聞くことが出来ました

緑山 様から研修に参加した3校に『罠ガール』を寄贈して頂きました。ありがとうございます。

そして、参加したみんなで記念撮影

午後は、マルコーフーズ 様 でジビエ処理について学びました

シカの解体の様子を見せてもらいましたが、あっという間の解体に驚いたようでした

生きていた動物が肉として解体していく様子に、様々なことを考えたようです。

研修を全て終え、閉校式です

3日間の学びを振り返り、1人1人に修了証が渡されました

3日間の研修は、大変有意義であり、楽しかったようでした

研修でお世話になった皆様、森林組合の皆様、県南広域本部の林務課の皆様、誠にありがとうございました。

学んだことを、学校生活だけでなく、卒業後にも活かしていきます

地域林業実践体験研修②

地域林業実践体験研修②

地域林業実践体験研修の2日目です

朝から第一索道の平野 様 から、刈払機の仕組みや事故について学び、実践を行いました

この日は雨模様であるため、実際に草を刈ってはいませんが、身体の使い方や留意点を丁寧に指導していただきました

以前、授業で刈払実習は行いましたが、何度も学んで、正しい使い方を身体に覚え込ませたいですね

昼からは、チェーンソーの使い方を指導していただきました

2年生はまだチェーンソーを使った実習をしていないので、基本的なことから1つ1つ教えていただきました

きちんと刃をあてていないと危険である動画を視聴し、基本の大切さを実感しました

最後に、伐木プロフェッショナル の皆様に、チェーンソーの技術を見せて頂きました

手際の良さとすごい技の連続に、驚くばかりでした

この日は、林業において欠かせない刈払機やチェーンソーのことを、じっくり学ぶことが出来ました

地域林業実践体験研修①

地域林業実践体験研修①

8月17日から、2年生対象の「地域林業実践体験研修」に参加しました

今回も、芦北高校や南稜高校の生徒さんと一緒に参加し、一緒に学びます

初日は、まず開講式の後、林業の概要や森林組合などについて学びました

午後は、製材所の山口商店 様 と 水俣木材市場 様 を訪問しました

市場での木材の販売と木材加工の現場を見学し、午前中の林業に関する学びを深めることができました

原付の実技講習会

原付の実技講習会

8月9日に、原付通学生を対象とした実技講習会を行いました

実技講習は、八代ドライビングスクール 様 にお願いしました

八代ドライビングスクール 様 には、昨年末の交通安全講話の時にもお世話になっています

原付で通学しようとする中西くんは、19期生以来の原付通学生です

講習では、まず自身の性格や運転の傾向を知り、交通法規や交通安全に関する知識を学びました

その後、屋外で原付の整備や基本姿勢などを確認しました

慣れてくると「我流」になってしまいがちですので、とても大切ですね

そして、実際の運転です

目線や腕の力感など、マンツーマンで丁寧に指導していただきました

また、10トントラックから原付はどのように見えているかを、実際にトラックドライバーの視点で確認しました。トラックまでの距離がかなりあるのに、原付が見えなくなり、驚きました

そして再び、実技講習です

丁寧なご指導のおかげで、開始時より上手になっているように見えました

暑い中、優しく丁寧に指導をしていただきました

八代ドライビングスクールの皆様、担当していただいた菅村 様、ありがとうございました。

今回の講習で学んだことを忘れず、安全に十分気をつけて、やさしい運転を心掛けてほしいですね

キャンプ実習⑦

キャンプ実習⑦

キャンプ実習は3日目最終日になりました

朝食には、災害に備えて備蓄しているパンを食べました

眠たい朝でも、食べてみると、おいしくてにっこりです

その後、テントの片付けをしました

片付けの時は、何だか寂しさを感じますね.....

さて、キャンプ実習の最後の目的地は、南阿蘇村の「後藤コーヒーファーム」を訪問しました

代表の後藤至成 様 から、様々な説明をいただきました

後藤様の熱い思いを十分に感じて、心を動かされたようです

そして、コーヒーの苗をいただけることなり、各自でポットに入れました

最後に、後藤 様 と 阿蘇の山々 と一緒に記念撮影

これで2泊3日のキャンプ実習は終わりました

はじめは不安でいっぱいだった分校生でも、最後にはやりきった安堵の表情を浮かべていました

また3年生にとっては、入学以後、コロナ禍の直撃を受け続けていたので、はじめての校外でのキャンプ実習でした。ようやくのキャンプ実習が実現出来て良かったですね

2学期は、今回のキャンプ実習で実感した、仲間の大切さ、他者への思いやり、協力の大切さなどの真価を発揮する時です。楽しみですね

キャンプ実習⑥

キャンプ実習⑥

キャンプ実習2日目の夕刻になりました

朝はあんなに天気が良かったのに、一転して大雨になりました

その影響か、トラックが穴にはまってしまいました

みんなで力を合わせて、何とか脱出できました

さて、雨がおさまってから、夕食の準備をしました

今夜は、昨夜のカレーライスに引き続き、キャンプの定番・バーベキューです

少し疲れも出てきましたが、楽しく実習をすることができました

さらに、夜になって、星空の下で語る会を実施しました

少しずつ、みんなとの仲も深まり、他者理解や自己開示が出来ているようです

キャンプ実習⑤

キャンプ実習⑤

7月26日から始まったキャンプ実習の2日目です

神社からキャンプ場に戻り、昼食をとった後は、高森町民体育館での全学年での交流をしました

屋内のテニスコートですが、バドミントンをしました

いつも一緒の同級生はもちろん、他の学年の分校生とも一緒にチームを組んだり、相手になったり、一緒に休憩したりして交流をはかりました

さらに、職員も一緒にプレーして交流しました

中には、このための「着替え」を持ってきた強者や、カメラでベストショットを狙うガチ勢も現れました

当初の計画では、高森湧水トンネルへの往復11km程度のトレッキングでしたが、天候の関係でできませんでした

しかし、このようなリラックスした交流も、親睦を深めることになり良いですね

キャンプ実習④

キャンプ実習④

7月26日から始まったキャンプ実習は、2日目です

朝から身支度をして、高森町のキャンプ場から「上色見熊野座神社(かみしきみくまのざじんじゃ)」に向かいます

上色見熊野座神社は、アニメ「蛍火の杜へ」のモデルにもなり、“映える” スポットとして有名ですが、そこに至るまでの道のりも、風情があります

のんびり寝そべる赤牛たちや、雄大な阿蘇五岳の1つである根子岳を眺めながら、みんなで歩きました

神社に到着すると、ひと休みして、みんなで記念撮影をしました

いよいよスギ林の中の、100近くの石灯籠が並ぶ石段を登っていきます

とても神秘的ですね

高原の朝、吹き抜ける風、スギの木陰、という条件だけではない、清々しさを感じました

お社には、国産みの神である「伊邪那岐命(イザナギノミコト)」、「伊邪那美命(イザナミノミコト)」が祀られているそうです

また、ご神木の「梛(ナギ)」の葉は、横方向にはなかなか裂けないことから、縁結びにも御利益があるそうです

そして、その奥に行くと、阿蘇の大明神「健磐龍命(タケイワタツノミコト)」に追われた「鬼八法師(きはちほうし)」が、岩山を蹴破って逃げた時のものと伝えられている「穿戸岩(うげといわ)」があります

縦横10m以上もある巨大な風穴で、「困難な目標でも突破できる」ことのシンボルなのだそうです

何だか、荘厳な雰囲気に圧倒されてしまいました

これを機に、分校生同士の縁を確かなものにして、自身の目標が突破できると良いですね

キャンプ実習③

キャンプ実習③

7月26日からのキャンプ実習では、初日の見学等を終え、高森町にある休暇村南阿蘇のキャンプ場に到着しました

キャンプと言えば、野外調理! というわけで、テントを設営したら、早速調理をしました

メニューは、やはり定番のカレーライスです

調理の時も、食べている時も、みんな良い笑顔になっていますね

自然の中で、クラスメイトと一緒に過ごす時間は、かけがえのないものです

そしてその後、恒例のクラスメイトと語る時間を設けました

分校生にとって、とても大切な時間を過ごすことが出来ました

キャンプ実習②

キャンプ実習②

7月26日からのキャンプ実習に行きました

1日目の午後は、まず震災遺構の「旧東海大学阿蘇キャンパス」を訪れました

小学生の時に熊本地震を経験した分校生も多いです

その熊本地震のことについて、現地で・より深く・詳細に学びました

コンクリートを割り、大地を引き裂いた地震の巨大なエネルギーに、改めて驚きました

また、耐震補強の有無で被害の大きさに差があり、備えの重要性を感じました

続いて、立野ダムの見学をしました

完成したダムを見ることはあっても、建設途中のダムを見ることは、そう多くはありません

何にせよ、とにかく大きい!大きさに圧倒されそうでした

貴重な体験をし、ダムの役割などを学び、有意義な時間になったかと思います

なお、ONE PIECE熊本復興支援プロジェクトでたてられた、「ロビン像」で記念にパチリ

キャンプ実習①

キャンプ実習①

7月26日から、2泊3日で全校生徒によるキャンプ実習をしました

今回は、南郷谷(高森町・南阿蘇村)でのキャンプです

1日目は、まず「あそ望の郷くぎの」を訪れました

以前「分校生活」でお知らせしましたが、「あそ望の郷くぎの」には、泉分校の卒業生 山内 健正 さん(14期生・2013年度卒業)が勤務されています

山内さんには、分校生時代のことや、現在取り組まれている町おこしのことなどをお話しいただきました

卒業生から直にお話を伺い、勉強になったようです。いきいきと頑張っている先輩の姿はカッコいいですね

続いて、昼食をとり、次の目的地に向かいます

泉分校の周辺や五家荘も良い環境ですが、南阿蘇の環境は、また違った良さがあります

阿蘇五岳や外輪山の山並みが素晴らしいですね

茶托をつくる。

茶托をつくる。

2年生グリーンコースの「ウッドクラフト」の授業では、今年も「茶托」制作の実習を行っています

図面を引いたあとは、少しずつ小さくなるパーツを組合せていきます

使いやすさや美しさなどを求めると、より細かいところへの修正を追求する分校生もいます

じっくりと見つめて、職員から助言を受け、より良くする努力をしていました

様々な実習を通して、前向きな努力を形にしていきましょう

なお作品は、11月のグリーンフェスタ(文化祭)で展示する予定です

焼きたてパン

焼きたてパン

少し前のことですが、2年生ライフコースの「フードデザイン」の授業で、パンを焼きました

まずは生地をこねます

この「こね」が、パン作りの成否を左右する重要局面です。みんな頑張っています

その後、発酵や成型などを経て、いよいよオーブンに入れました

そして取り出すと・・・・、

きれいに焼けています。思わずニッコリ

食べてもおいしかったようです

今後も様々な調理をして、スキルアップしていきましょう

大自然の中での子育て

大自然の中での子育て

泉分校の廊下で、「チチ、チチチチ・・・・」という鳥の声が聞えました。すっかり泉分校の住民になっているキセキレイの鳴き声です

どこにいるか周囲を探してみると、図書室から見える体育館の屋根の下にいました

しかし、よく見ると、お腹が黄色くありません。どうやら雛鳥のようです

しばらくすると、親鳥がエサを持ってきました。雛鳥が黄色い口を大きく開けていますね

その後、何度か親鳥がエサを運んできました

自然豊かな泉分校にはエサはたくさんあることでしょう

雛鳥は、必死に親鳥にエサをもらおうとしています。「チチッ、チチチ」の鳴き声も元気いっぱいです

しかし突然、親鳥がキョロキョロし始めました

すると遠くから数羽のカラスの鳴き声が聞こえてきました

それまでエサに夢中だった雛鳥も、鳴かずにじっとして動きません

大きな身体のカラスに襲われたら、力の差は歴然です。雛鳥が見つからなければ良いのですが

ところが、雛鳥は「警戒態勢」に疲れたのか、羽を広げたり背伸びをしたりし始めました

やがてカラスは去って行き、再び親鳥が戻ってきました

雛鳥はエサを欲しそうにアピールしていますが、まずは危険がないか周囲を確認しているようです

大丈夫と思ったのか、親鳥はクモのようなものを捕まえてきました

親鳥は、雛鳥が口から落としても拾ってあげて食べさせていました

キセキレイに感情があるのかは分かりませんが、親子の愛に心が温まる思いでした

親鳥もかつてはこうやって成長し、雛鳥もやがて同じことをするようになるのでしょうね

素晴らしい命の営みでした

体験入学のウラ話

体験入学のウラ話

7月31日の体験入学では、お茶クッキーづくりを体験した中学生もいました。お味はいかがだったでしょうか?

実はあのクッキーは、事前に2年生が焼き方などの作り方はもちろん、茶葉を混ぜる量などを試作していました

「せっかく体験してもらうのならば、少しでもおいしいものを作ろう」と頑張っていました

また、見た目をかわいくする工夫も行ってみました

よーく見ると、型がある★・♥・✿以外に「正義の味方」もいますね

上手に出来たことが、表情から伝わりますね

にぎわう泉分校体験入学

にぎわう泉分校体験入学

7月31日に、体験入学を実施しました

今年は例年以上に、多くの方にお越し頂き、集合完了時刻になっても受付が終わらなかったほどで、写真の後にさらに多くの方が入場されました

体育館では、橋口校長の挨拶の後、泉分校の様子を説明しました

全体説明の後は、泉分校後援会主催の相談会(座談会)が開かれ、中学生の保護者に参加いただきました

そして中学生は、クラフト、アウトドアクッキング、カヌー、マウンテンバイクの体験をしました

参加した中学生は、初めて来た場所で、初めて会う中学生同士で、慣れない体験をしたので、緊張した様子も見られました

しかし、だんだん気持ちもほぐれ、ニコニコ笑顔が増えていきました

また、マウンテンバイク体験が、強風の影響でグラウンド中心になってしまいました

本来予定していた、実習林の杉林の中をマウンテンバイクで駆け抜けるマウンテンバイク体験の雰囲気は、「ガンバレガール・マケルナボーイ」をご覧ください

わずかな時間ではありますが、恵まれた環境の泉分校で学ぶことの素晴らしさ・意義深さを感じて頂けたかと思います。

ご参加いただきました皆様、ありがとうございました。

今後、ご不明な点がありましたら、泉分校にお問い合わせください(☎ 0965-67-2012 )

また、この日にご参加いただけなかった方でも、個別の学校案内も承っています。お気軽にご相談ください。

MTB部と黒田先生との練習会【立岡自然公園にて】

7月17日(日)立岡自然公園にて黒田牧人先生との練習会をおこないました。

今回は、足をつかずに自転車のバランスをとる練習、障害物を乗り越える練習、後輪を浮かせる練習、斜面走行の練習、コース練習などあらゆる路面を想定した練習など技術面強化をはかりました。

ありがとう、マイケル。楽しかったよ

ありがとう、マイケル。楽しかったよ

7月20日の終業式の日、ALTのMichael Cass先生の退任式を行いました

まず、橋口校長が紹介をし、マイケル先生からお別れの挨拶をいただきました

丁寧で一生懸命な日本語での、気持ちがしっかりこもった挨拶でした

特に、マイケル先生と一緒に学んだ3年生にとっては、サッカー好きの共通点もあり、仲良くなるのに時間はかかりませんでした

それだけ楽しい思い出がたくさんある分、寂しさも増しますね

今度マイケル先生に会った時に「成長している....。」と思ってもらえるぐらい、今後も英語の学習を頑張りましょう

マイケル先生、今までありがとうございました

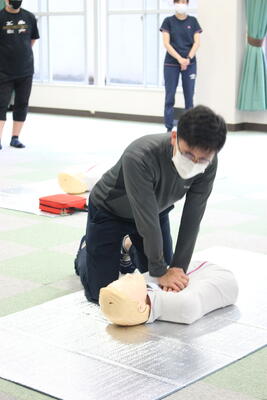

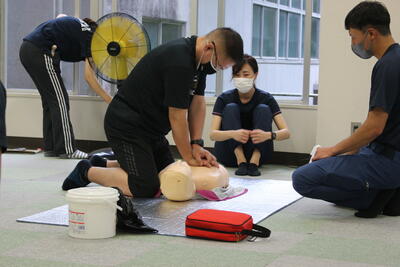

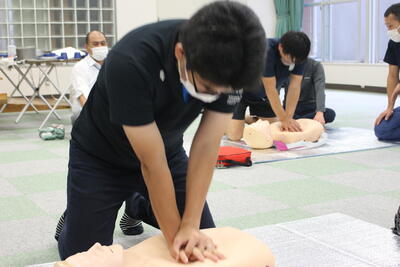

職員も学ぶ!救命救急講習

職員も学ぶ!救命救急講習

7月19日に、職員が救命救急講習を受講しました

鏡消防署泉分署から4名をお招きし、主に胸骨圧迫やAED操作について学びました

学んだのは分校生ではなく、いつもは教えている側の、職員です

一度もやったことがない職員はほとんどいないのですが、大切なことですので何度も確認して、緊急時には確実にできるようにしておきたいです。

代表の2名がまず行い、その後、グループに分かれて他の職員も実際に行いました

どの職員も真剣です

消防署員の方の分かりやすい説明で、どの職員もよく理解することができました

全てを自分1人だけでしようとすると、なかなか大変でした

それ故、泉分校の実習や授業と同じで、1人1人が自分の役割を果たすと同時に、他の人との協力が大切だと感じました

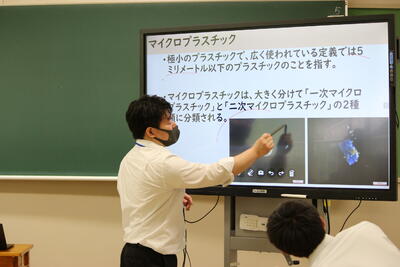

環境について学ぶのは、専門科目だけじゃないぞ

環境について学ぶのは、専門科目だけじゃないぞ

泉分校の授業、特に専門科目の授業では、環境について学ぶことも多いです

しかし普通科目でも、ちゃんと環境について学んでいます

家庭総合や保健、地理や現代社会などがそうですが、今回は理科の「生物基礎」や「科学と人間生活」の授業の様子をお知らせします

マイクロプラスチックや地球温暖化のことを学んでいましたが、写真やモニターを使って、大変分かりやすそうな授業でした

自分たちで学び・学び合うスタイルだったので、メキメキと力がつきそうですね

ぜひ、普通科目で学んだことを専門科目で活かし、逆に、専門科目の授業で学んだことを普通科目でも活かしていってくださいね

組木パズルをつくる

組木パズルをつくる

2年生のグリーンコースでは、恒例の「犬の組木」の作成をしました

最初は電動糸鋸(でんどういとのこ)の使い方を学ぶところから始まりました

使い方が分かったら、いよいよ、自分でやっていきます

緊張しながら、慎重に実習を進めていきます

裁断ができたら、ヤスリで角を落としたり表面を磨いたりして、使いやすくしていきます

そして、ニスを塗り重ねたり、模様を描いたりしていきます

出来上がった作品は・・・・、

11月のグリーンフェスタ(文化祭)で展示します

どんな作品になっているのか、楽しみですね

夏休みもがんばる!

夏休みもがんばる!

終業式も終わり、昨日から夏休みが始まっています

しかし、3年生を中心に、勉強をしに登校してくる分校生がいます

各自の目的や目標は違えど、一生懸命なこと、高い志を持っていることは同じです

心にある自分の目標が実現できるように頑張りましょう

今こそ、数学の力を見せつけようぞ

今こそ、数学の力を見せつけようぞ

7月19日は、クラスマッチを行いましたが、その日の朝は全校生徒で「数学計算テスト」をしました

このテストは、言わば計算大会なのですが、全学年で同じ問題が出題されています

「それでは、1年生が不利では?」とお感じになるでしょうが、大丈夫です

1年生でも3年生でも、もちろん2年生でも解ける出題です。学習進度によらず、同じ土俵で戦えますね

結果はどうだったのでしょうか

これを機に、自身の数学力を見つめ直すことができそうですね

1学期は今日で終わりです。

1学期は今日で終わりです。

7月20日、1学期の終業式と表彰式を行いました

終業式前には、表彰式です

昨日の「クラスマッチ」の表彰と、「心のきずなを深める標語」の最優秀賞の表彰です

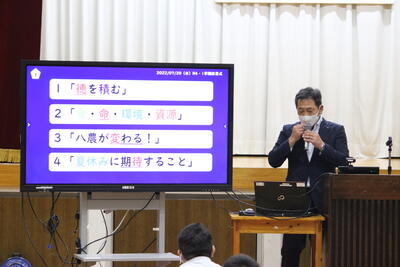

続いて終業式を行いました

校長訓話では、橋口校長がモニターと配付資料を使ってポイントを押さえながら、次の4点について話しをしました

-

徳を積む

-

食・命・環境・資源

-

八農が変わる(八農本校のこと)

-

夏休みに期待すること