建築科ブログ

建築科3年生課題研究 本願寺人吉別院 『花見堂』

1月28日(水)

課題研究の授業を通して 1 年間取り組んできた「花見堂(はなみどう)」の奉納式を、本願寺人吉別院にて執り行われました。

複雑な仕口(しぐち)の加工や屋根の造作など、試行錯誤を繰り返しながら、メンバーで協力して一歩ずつ進めてきました。新しく完成した花見堂を見て、別院の職員の皆様が大変喜んでくださる姿に接し、一年間妥協せずに作り上げてきて本当によかったと、大きな達成感に包まれました。

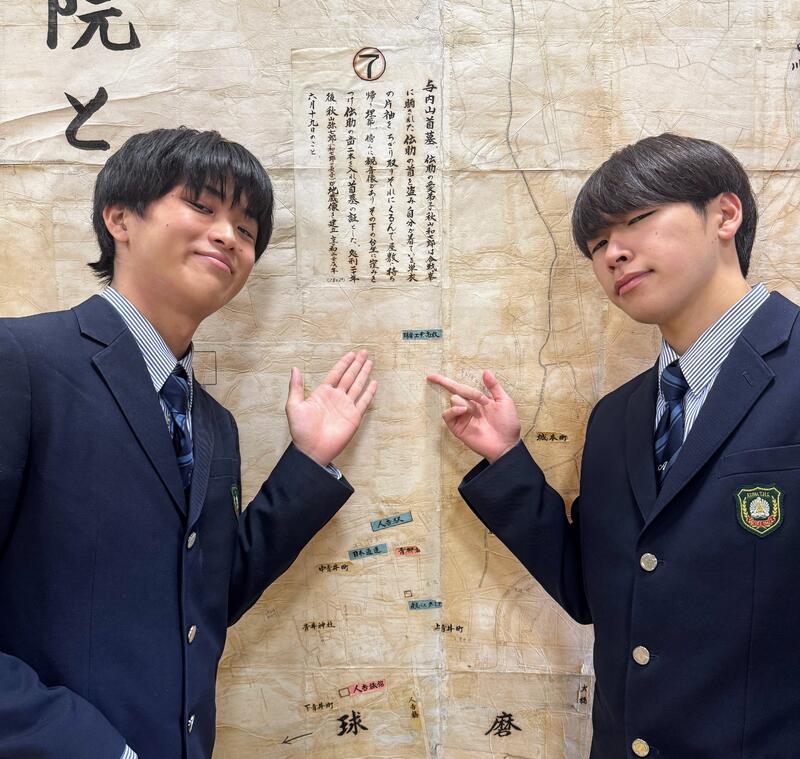

奉納式の後には、人吉別院の歴史や本堂の構造について丁寧なご説明をいただき、見学もさせていただきました。地域の伝統建築を間近に感じ、その意匠や技法に直接触れたことは、私たちにとって非常に大きな刺激となりました。

建築が地域に果たす役割を学ぶことができた貴重な経験です。支えてくださった地域の皆様、人吉別院の皆様、本当にありがとうございました!

建築科3年生・専攻科2年生 課題研究発表会

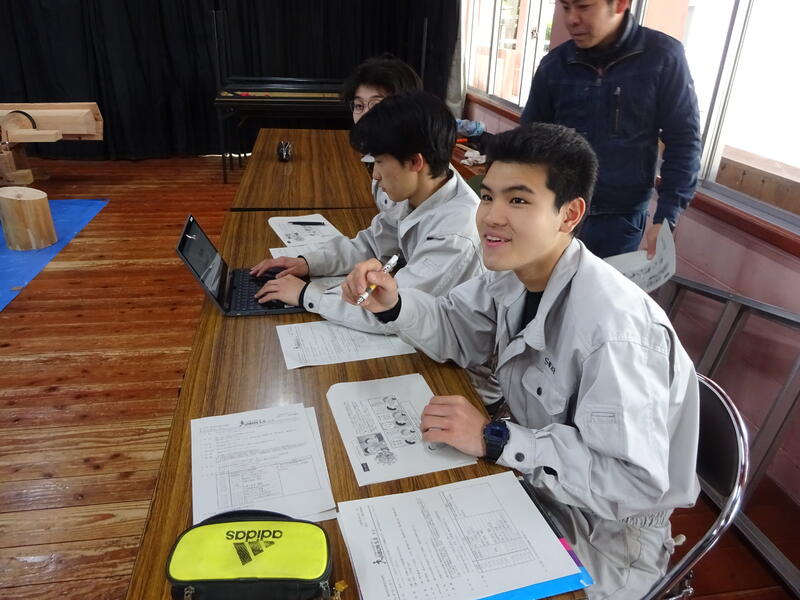

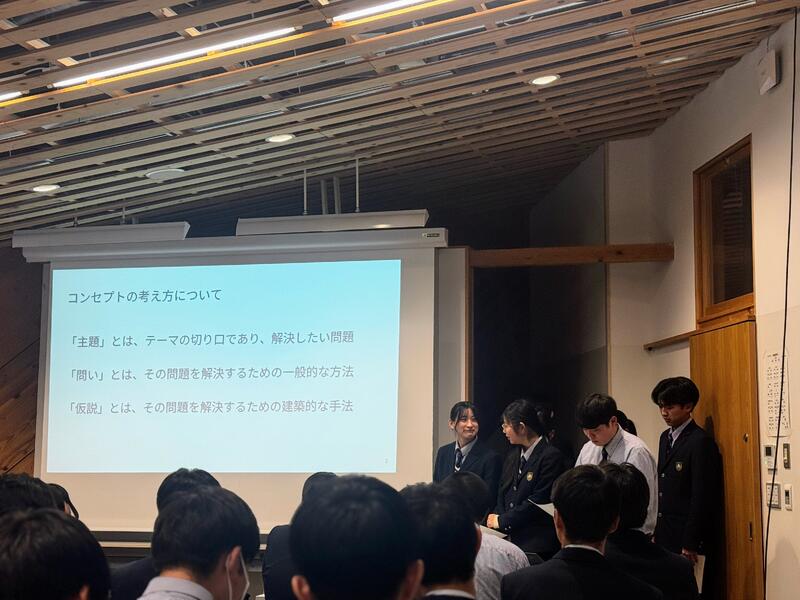

1月26日(月)、建築科3年生および専攻科2年生による課題研究発表会が行われました。

建築科の3年生は1年間、専攻科の2年生は2年間。

それぞれの研究テーマに向き合ってきました。その集大成として、建築科2年生や専攻科1年生、多くの先生方の前でこれまでの活動報告を行いました。

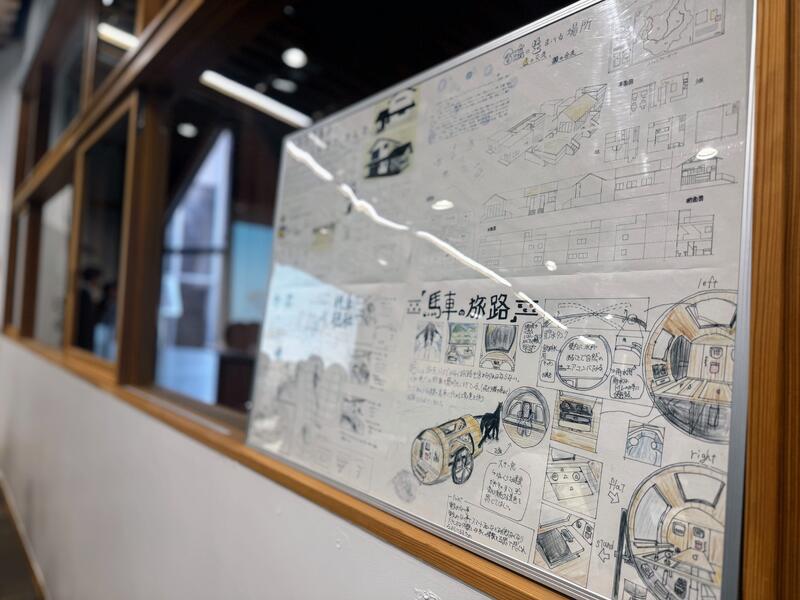

発表では、図面作成や加工の過程で直面した課題、仲間と協力して製作を進めた工程などが詳しく紹介されました。スライドに映し出される一場面一場面には、これまでの試行錯誤や苦労が表れており、実習の積み重ねが感じられる内容でした。

専攻科 2年生

黒木邸 稲荷社新築工事

下新町 水天宮新築工事

地域貢献班 本願寺人吉別院『花見堂』

地域貢献班八代市泉町『加藤清正公祠』

設計競技(コンペ)班

木育班

建築科3年生 課題研究『加藤清正公祠』

1月18日(日)

地域貢献班のメンバー8名で1年間取り組んできた、八代市泉町の『加藤清正公祠』の設置作業を行いました。

昨年度に続き、今回で2基目となる祠の建立。図面作成から木材の刻み、組み立てまで8名で協力しながら一歩ずつ進めてきました。自分たちが製作した祠が泉町の風景に溶け込んだ瞬間、この1年間の苦労がすべて報われた気がします。

設置後には、法要にも参加させていただき、地域の方々の思いに直接触れることができました。

「授業」という枠を超えて、建築が地域に果たす役割を学ぶことができた貴重な経験です。

支えてくださった皆様、ありがとうございました!

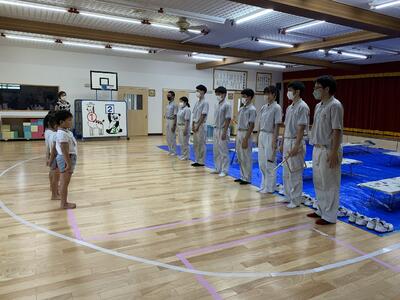

【建築科】茅葺き体験

11月20日(木)、建築科2年生が茅葺き体験を行いました。講師としてお迎えしたのは、日本茅葺き協会理事であり、国宝・青井阿蘇神社の差し茅施工などを手掛けられている「阿蘇茅葺工房」代表・植田龍雄様です。

まず、講義が行われ普段の授業ではなかなか触れる機会のない茅葺の歴史や構造、材料や工程、専門家ならではの知識を丁寧に解説していただきました。

次に実際に材料に触れながらの実技体験を行いました。 茅を均一に広げて、縄で骨組みに固定していく作業や、専用の剪定ばさみで屋根の形を整えていく作業など、見た目以上に力と繊細な調整が必要な工程に、生徒たちは真剣な表情で取り組んでいました。

今回の特別講座を通して、現場で実際に働く職人さんの話を聞くことで、ものづくりの世界には多様な進路があることを知る機会になりました。

今後も伝統技術の魅力に触れる機会を提供していきたいと考えています。

建築科 課題研究【にしき秘密基地ミュージアムベンチ製作】

本日(1/29)、建築科3年生5名が課題研究で製作した『にしき秘密基地ミュージアムベンチ』の寄贈式に参加してきました。3種類のベンチを寄贈させていただきました。

宮崎林業さんはじめ秘密基地ミュージアム関係者の皆さんに大変喜んでいただきました。

貴重な経験の機会を頂きましてありがとうございました

建築科 課題研究発表会

本日、建築科3年生、専攻科2年生による課題研究発表がありました。

1年間(専攻科2年間)の活動を報告してくれました。

『にしきひみつ基地ミュージアムベンチ製作班』

にしきひみつ基地ミュージアムへ寄贈するベンチ2種類、6台の製作。及び、背もたれ付ベンチの作製。

『八代市泉町六地蔵祠班』

八代市泉町にある六地蔵を祀った祠の再建。

『地域貢献班 屋外で長持ちする木製エクステリアを目指して〜本校が納品した製品の維持・再生事業の活動〜』

東京大学構内「熊本テラス」ヒノキ(檜)製のベンチ6台、テーブル3台、提灯台1台。

熊本県農業公園(カントリーパーク)憩いのベンチ製作。背もたれ付きベンチ。

『設計競技(コンペ)班』

6つのコンペに参加。(1人あたり2つの課題に取り組む)

第16回 修生インテリアスケッチコンテスト:リアル/フェイク-次代のインテリア空間 銀賞受賞。

『木育班』

第1回木育交流(木のおもちゃで一緒に遊ぶ)第2回木育交流(写真立て兼ペン立て)支援学校生向け製作キットの作製

『伝統建築専攻科2年 課題研究』

・球磨工業高等学校 リサイクルセンター増築工事

・新開神社賽銭祠新築工事

・宇佐八幡宮鳥居新築工事

・宮地嶽神社鳥居新築工事

・蓑毛菅原神社修復工事

・村山祖母神社八幡社新築工事

建築科 課題研究【泉町六地蔵祠】

本日(1/19)、朝から建築科三年生6名が課題研究で一年間取り組み製作した八代市泉町六地蔵祠の設置作業を行いました。

お披露目の際は、地元の方々から歓声があがり大変喜ばれていました。

設置後には法要が執り行われ、地元の方々と生徒たちも一緒に参加させて頂きました。

法要の様子です

【建築科】釜田しょうゆ・みそ工場現場見学会

令和6年(2024年)12月13日(金)

球磨工業高等学校 建築科 2年建築科建築コース17名が授業の一環として地元にある、みそ・しょうゆ蔵 (資)釜田醸造所の現場見学に行ってきました。

釜田社長より、釜田醸造所のみそ・しょうゆ蔵の見学や製造工程の説明をして頂き、豪雨災害時の被害状況や復興までの道のりなどお話を頂きました。

その後、釜田家木造2階建の屋敷見学では構造には当時としては珍しい桜が使われており、当時の作り手の思いが欄間や建具など細部にまで刻まれていることなどのお話を頂きました。

生徒たちは釜田社長の話を熱心に聞き、目を配る様子が見られた。

最後は美味しいお漬物の試食までさせていただきました。

【建築科・伝統建築専攻科】名鉄学園杜若高等学校とのリモート授業

令和6年3月14日(木)

建築科2年生7名と伝統建築専攻科1年生6名が、杜若高等学校の総合的な探求の時間にリモート授業で参加させていただきました。

実演では釿(ちょうな)や槍鉋(やりかんな)を用いた木材の加工や、鳥居の制作に用いた各種道具の説明・披露を専攻科の生徒が中心となって行いました。

[専攻科1年生による釿(左)や槍鉋(右)の実演]

[専攻科職員による実演(右)と専攻科1年生による道具の説明(左)]

授業の目標は『変わらない「フツウ」を考える』

「伝統的な技術の伝承は本当に必要か?」「技術や価値あるものを後世に伝えるために自分たちができることは?」

などの問いかけに杜若高等学校の生徒さんや先生方と意見を交えながら、日ごろ学習していることについて改めて考える機会となりました。

明日は、人吉・球磨管内にある神社の鳥居を施工予定です。

安全第一で取り組んで参ります!

【建築科】幼稚園生との木育交流1回目~3年課題研究木育班~

令和5年度7月11日(火)

建築科3年生課題研究(木育班)と青井幼稚園の園児さんとの交流会を実施させていただきました。

最初は緊張していた生徒たちですが、一緒に作業を進める中でお互いに笑顔が見え始め、楽しそうにものづくりに励んでいました。

今回は、時間や時計の学習に役立つようにと「木製の時計のおもちゃ」を制作しました!

それぞれ個性的な素敵な作品に仕上がりました。

園児との交流会を通して、生徒は改めて「ものづくり」のやりがいや「木育」の意義を感じることができました。

次回の交流会は10月予定です!

喜んでもらえるように精一杯取り組みます。

人吉中央ロータリークラブ様とプランターの設置を行いました。

5月20日(土) 9時より、人吉商工会議所駐車場にて人吉中央ロータリークラブの皆様と本校建築科1年生(9名)で、昨年度に建築科で制作、寄贈したプランターへの花植及び人吉市内事業所30社様への設置作業を行いました。

当日は快晴の中、花のインストラクターから講習を受けた後に、クラブの皆様と生徒達は協力して最後まで作業を行いました。

プランターを設置した際に、事業所の方より、「今年もありがとう」と感謝の言葉を頂き生徒達からは「これから地域の為にも頑張ります!」と意気込みを語っていました。今年度も建築科では引き続き、取り組みを継続していく予定です。

人吉中央ロータリークラブ様へ プランター寄贈式

人吉・球磨の復興支援プロジェクトの一環として、人吉中央ロータリークラブ様からご依頼を受け、建築科の生徒が木材を使用して、プランターを制作しました。

寄贈式が本校建築科実習棟の中庭で行われました。

【建築科】球磨支援学校への製作キットの受け渡し ~課題研究木育班~

令和4年12月26日(月)

3年生課題研究の木育班では、幼稚園生との交流と支援学校生との交流を題材としています。今年度は幼稚園生とは交流できましたが、球磨支援学校生とは今年度も交流ができなかったため、製作キットの受け渡しとなりました。さらに、新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、生徒さんへ直接受け渡すことも難しいため、今年度も球磨支援学校の先生への受け渡しとなりました。

球磨支援学校生の方に作りたいものを図面を書いてもらい、その図面をもとに材料と、製作手順を記した手順書を作成しました。一緒に作ることができないので、わかりわすさにこだわり、様々な工夫をしています。球磨支援学校生の皆さんが作って、完成した作品が今から楽しみです。

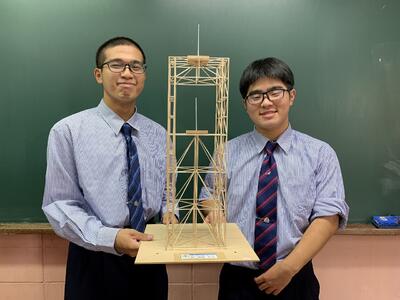

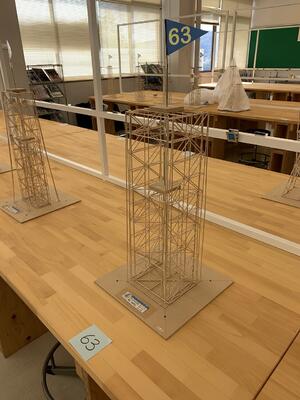

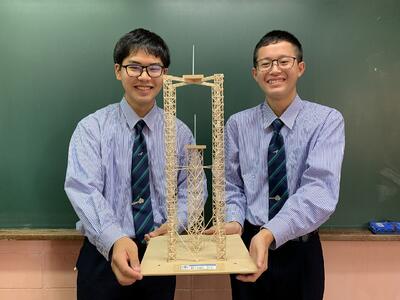

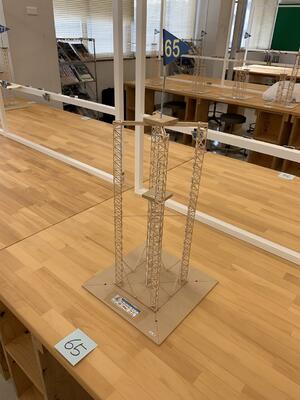

【建築科】第11回つまようじタワー耐震コンテスト カテゴリーⅡ

令和4年10月23日(日)

崇城大学で実施された第11回つまようじタワー耐震コンテスト(カテゴリーⅡ)に参加してきました。建築科から6名エントリーし、2人で1つのタワーを製作し、大会に臨みました。夏休みから約3ヶ月間に渡る長い間、製作を行ってきました。形が完成してからも、重さの規定に沿うように調整したり、様々な努力をしてきました。

勝永尚志(3AT)・黒木光勝(2AT)ペア

野﨑凛(2A)・犬童龍真(2A)ペア

椎葉俊介(1A)・原先藍良(1A)

以上の3つのペアで挑んできました。当日の会場には、1つのタワーに付き、1人の入場といました。コンテスト中は、会場に入ることができた3人で協力し合って、重りを載せました。

1回戦・2回戦・決勝とありましたが、3組とも決勝に駒を進めることができました。エントリーした全タワーが決勝に残ったのは球磨工業だけでした。とても嬉しく思います。

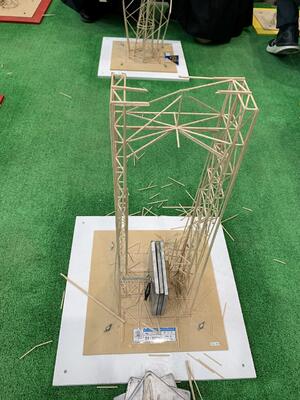

結果としては、エントリーした全タワーは崩れ、上位に食い込むことはできませんでした。8位 野﨑・犬童ペア、9位 勝永・黒木ペア、10位 椎葉・原先ペアという結果になりました。

全タワー壊れてしまいましたが、1年生ペアが特別賞を受賞してくれましたこの特別賞は、形状の美しさ・ユニークさ・製作の精度等の審査の結果選んでいただきました。

特別賞 椎葉俊介(1A)・原先藍良(1A)

この3ヶ月間、夏休みは毎日朝から製作し、2学期に入ってからも、それぞれの部活後の時間なども使って製作してきました。黒木君も言っておりましたが、本当に青春をつまようじに捧げてきました。なかには2年間の夏休みをつまようじに青春を捧げてきた子もいます。それくらいの熱量を持って、挑んだコンテストでした。相当悔しかったです。ですが、不思議と終わった後の生徒たちはすごく晴れやかな顔をしていました。自分たちのタワーのどこが敗因なのか率先して話してる姿が見受けられました。すでに生徒たちは前を向いていました。つまようじタワー耐震コンテストはそんな人間的な成長を感じさせてくれるものでした。また、来年この悔しさをバネに、このつまようじタワー耐震コンテストに挑んでいってほしいと思います。

最後に壊れたタワーとパシャリ

【建築科】課題研究~木育班~

令和4年10月20日(木)

今年の7月の第1回目の交流に続き、今回で第2回目の交流となりました。3年建築科の課題研究の木育班は、木材でのものづくりを通して交流することで、生きる力を育む目的で活動しています。

今回も青井幼稚園の年長さんと交流させていただきました。第2回目ということもあり、打ち解けるのがはやく活動もどんどん進みました。

前回はさかな釣りゲームを作りましたが、今回は木製のカメラを一緒に製作しました。のこ挽きで木材をカットし、部材をボンド付けをし、やすりで磨きました。パネルにお絵かきをして、カメラの液晶部分もそれぞれ思い思いに作成しまいした。

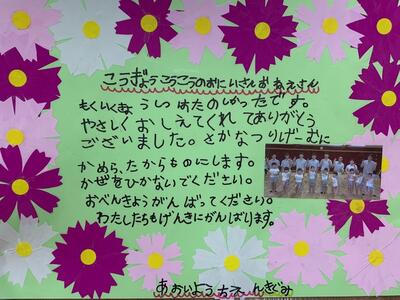

完成した木製カメラ

作成し終えた後はみんなでカメラののぞき穴からのぞきあってたくさん遊んでくれました。

閉会式後に幼稚園生さんたちから素敵な言葉をいただき、大感動している高校生にさらに追い打ちをかけるかのように、サプライズプレゼントをいただきました。一生懸命書いてくれたこのお礼の言葉は大切に飾らせていただきます青井幼稚園の年長さん、そして職員の皆さん、高校生にこのような機会を快く与えてくださり、本当にありがとうございました

交流はこれで最後になるので、最後まで別れを惜しんでいました

この半年間、幼稚園生に楽しんでもらえるよう、木育班の8名でアイデアを出すところから材料の準備まで頑張ってきました。準備するまでには長い時間を要しましたが、この全2回の交流で見ることのできた幼稚園生の笑顔のために頑張ってきました。相手の喜ぶ顔を見ることができる経験も木育班の8名の良い経験になったと思っています。木育班の今後の活動は、球磨支援学校生に向けた製作キットの作成を行っていきます。最後まで木育とは何かを突き詰めていければと思います。

絵師 荒木かおりさんによる特別授業

文化財保存修復・復原、絵画・建造物彩色、社寺建築堂内荘厳などを手がけている川面美術研究所より、絵師の荒木かおりさんをお招きし、文化財の保存に関わる技術者としてのあり方について講演をいただきました。

今回は建築科1年生と伝統建築専攻科1,2年生が受講しました。

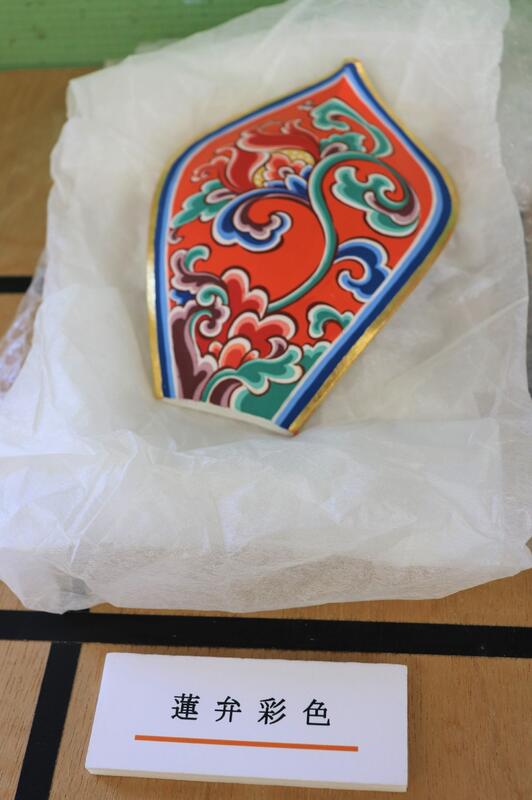

禅林寺阿弥陀堂の彩色・塗膜構造についての説明。

研究所で実際に使われている純金箔を使ったワークショップ。「金箔だ」

専攻科1年生は木材で銘々皿、専攻科2年生は匙を事前に作っています。その上に人工漆を使って金箔を箔押しします。

箔押しと、砂子(金箔を粉末にした物)を施しました。砂子は七夕の歌にも登場します。金・銀・砂子~です。

いにしえより「美しいもの」として歌い継がれてきたのですね。「砂子で富士山をイメージしてみました。」

あらかじめ柿渋を塗っておいたので、落ち着いた感じに仕上がりました。制作の思い出と共に宝物になりそう。

1年生は色画用紙の上に膠(にかわ)を使って箔押しに挑戦。赤い色と金色でめでたい感じかな?

天然の土や鉱石などを砕いて粉末状にした顔料(絵の具の元)の現物を展示していただきました。

こちらも蓮弁に彩色された現物の展示です。間近で見ることができて感動。

鉱石から鮮やかな顔料が作られることに驚き。そして牡蠣殻が白い絵の具に変身することが一番の驚きの様子。

1年建築科伝統建築コースの西生君による御礼の挨拶。

建築科、伝統建築専攻科の生徒たちをあたたかく見守るように講演、ワークショップを行っていただきました。講演の最後にあった「後世に残る令和の文化を皆さんと共につくっていきましょう」というお言葉に胸が熱くなりました。これから荒木先生のお言葉を胸に生徒の皆さんは頑張ってくれると思います。

これまで手がけられた文化財保存の様子などはこちらで拝見できます。

地域資源コラボ事業 特別授業

実施日:令和4年10月7日(金)

見学①阿蘇神社

見学②県アートポリス事業現場見学

生徒:建築科3年

関係者の皆様大変お世話になりました。ありがとうございました。

阿蘇神社

阿蘇神社 代表生徒謝辞:北里 尚輝

エバーフィールド木材加工場

エバーフィールド木材加工場 代表生徒謝辞:椎葉颯斗

【建築科】瀧川寺社建築の國樹様による特別授業

地域資源コラボ事業 特別授業 9月7日(水)

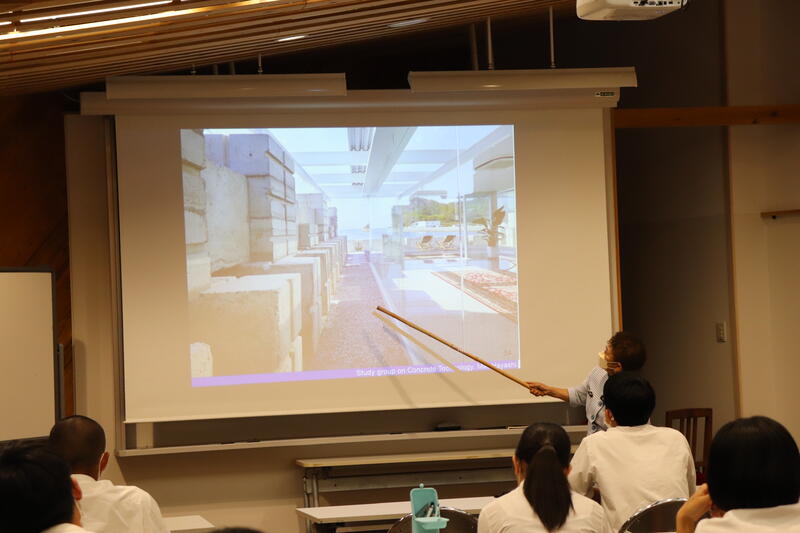

奈良県にある(株)瀧川寺社建築の國樹様に講義をして頂きました。

後半は社会人として、職人としての在り方をご教授して頂きました。

御礼挨拶

3年建築科 北 春翔

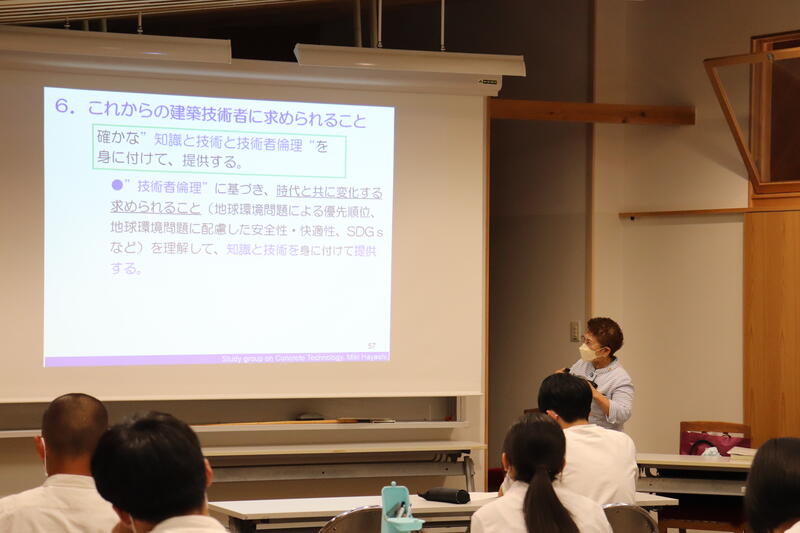

講演「これからの建築技術者について」

7月13日(水)

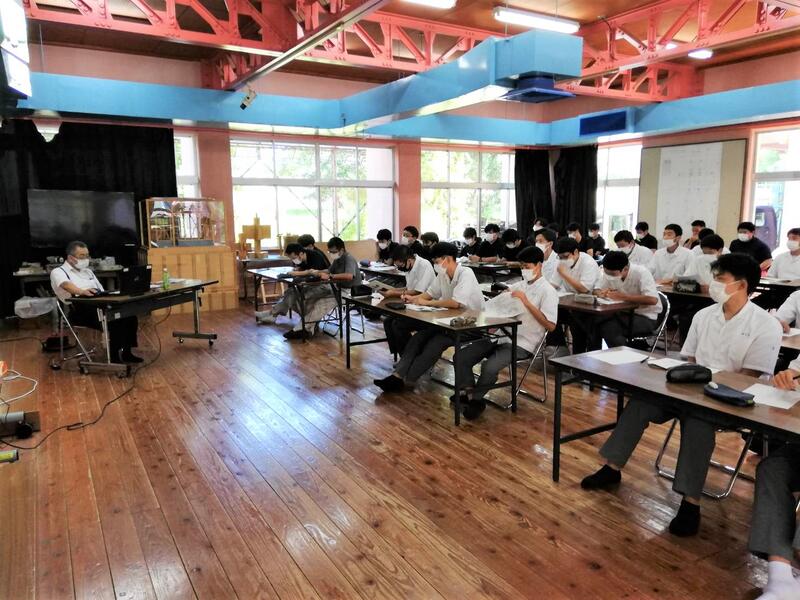

建築科では「これからの建築技術者について」と題して講師の林 美貴(元崇城大学 工学部 建築学科 准教授)をお招きして、3年建築科建築コース20人を対象に講義をして頂きました。建築の現状を踏まえて、これからの建築技術者の在り方についてお話をして頂きました。先生の大学でのこれまでの研究成果を踏まえ構造力学の観点から建築物の在り方についての細かいお話も聞くことができ、生徒達は新鮮な気持ちで講義を受けていました。

今後も建築科では特色有る授業が継続されます。

謝辞:3年建築コース 恒松大輝

【建築科】幼稚園生との木育交流~3年課題研究木育班~

令和4年7月7日(木)

3年建築科の課題研究には、木育班という班があります。

木材でのものづくりを通して交流することで、生きる力を育む目的で活動しています。

年に2回、青井幼稚園の年長さんと交流をさせていただいています。

今回が第1回目の交流となりました。

生徒たちは開会式からすごく緊張していました

幼稚園生と交流を始めると、幼稚園生の笑顔につられて生徒たちにも笑顔が見え始めました

良い意味で幼稚園生のペースに飲み込まれていました

青井幼稚園の卒園生でもある農くんはたくましくなった姿を幼稚園の先生方に見せることができました

農くんと幼稚園生さんの活動の様子

今回は「さかな釣りゲーム」を一緒に制作しました

制作後もとても楽しそうに遊んでくれている姿を見て、3ヶ月間試行錯誤して準備してきた甲斐があったなと全員が心の中で思ったことでしょう

次は10月に木育交流を予定しています。

次回も喜んでもらえるよう、一生懸命準備に取組みます