生物生産科

「お花のクリスマスケーキ作品展」生物生産科3年【本渡校舎】

令和元年12月11日(水)の生物生産科3年生の「生物活用」の授業で、カスミヨウや松ぼっくり、ヒノキなどの植物を利用した飾り用のクリスマスケーキの作成を行いました。作品は、図書室前の多目的ホールに展示を行い、タイトルやコンセプト、難しかった点、自己評価(採点)などの掲示もあります。

【生物生産科の深い学び】

素材の特性に手で触れることで、堅さや柔らかさを感じ、想像力をはたらかせ、作品が完成します。作成を通し、プログラム(計画・予定)を立てる力が育まれます。

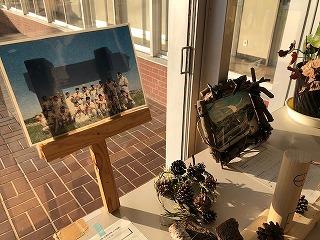

「生物を活用した作品展」生物生産科3年【本渡校舎】

図書室前の多目的ホールに生物生産科3年生の授業科目「生物活用」で作成に取り組んだ「生物を活用した作品展」が展示されました。11月9日(土)の天草拓心祭の展示物として作成したものだが、タイトルやコンセプトを掲示、アンケート評価の協力をいただき、更なる発展へつなげます。

「くまもと農業フェア2019」に参加してきました。【本渡校舎】

私たち果樹専攻は11月10日(日)に農業公園で開催された「くまもと農業フェア2019」に参加しました。

温州ミカン(豊福)とハボタンを販売しました。天草拓心祭の時とは違い、最初は呼び掛けても買っていただける方は少なく完売するのに時間がかかり、とても大変でした。しかし、試食をしてもらったりしながらどうにか販売することができました。

この農業フェアに参加して、どのように販売すれば一般の方が商品に興味を持ち、購入してくださるのかを学ぶことができました。

この体験を残り少ない実習や当番活動で活かしていけるように頑張りたいです。

~天草拓心祭における果樹専攻生の感想~

11月9日、天草拓心祭が行われ多くの人が果樹専攻生が作ったミカンを買ってくださいました。今年は温州ミカンの「肥のあすか」と「肥のひかり」を販売しました。朝から沢山の方々に並んでいただき最初は休む時間もないほど忙しかったです。

今年は例年よりミカンの収量が多く、完売するか不安が少しありました。しかし、多くのお客様に買っていただき見事に完売することができてよかったです。

みかん畑より、ハッピーハロウィン!【本渡校舎】

規格外のミカンを使って、ハロウィン限定のミカンを作ってみました。生活科学科の3年生にデザインを依頼し、とてもかわいくできました。いろんなアイデアを出し合って、今後も規格外の農作物を活用していきたいです。

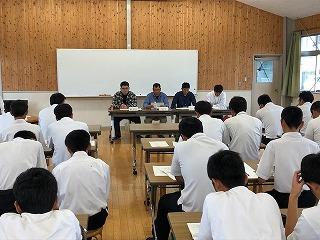

天草拓心高校生と天草地方4Hクラブ員との意見交換会【本渡校舎】

令和元年10月24日(木)生物生産科1・2・3年生と天草地方4Hクラブの4名の就農者の方々と、熊本県天草広域本部の4名の方々の計8名が来校され、意見交換会が行われました。就農教育の一環として農業を学ぶ高校生に天草地域の青年農業者が農業のやりがいや楽しさを教えていただきました。

【生物生産科の学び】

4Hクラブとは?

4H:Hand(腕)、Head(頭)、Heart(心)、Health(健康)

⇒若い農業者が集まり、経営向上のための知識・技術の習得や、課題解決に向けたプロジェクト活動、他の地方クラブとの交流会等を行います。

日本全国に約850クラブ、約1万3千人が活動中です。