新着情報

【科学部】地質学会(ジュニアセッション)参加

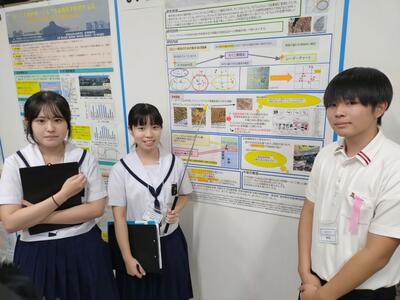

本日、科学部化石班が、日本地質学会のジュニアセッション(ポスター発表)に参加しました。これは、日本地質学会が毎年行っている全国規模の学会で、熊本大学を会場に行われるのは33年ぶりだそうです。当日はジュニアセッションの他にも多くの研究者の発表も行われ、化石班の3人も積極的に最先端の発表を聞きに行き、熱心にメモをとっていました。

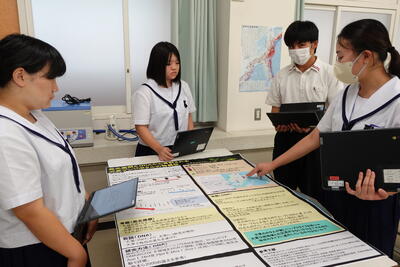

さて、ジュニアセッションでは、御所浦で発掘された「スフェノセラムス」の生態について、化石班の2年生3人がポスター発表を行いました。コアセッション開始の1時半より随分前から全国各地の研究者の方がポスターを見に来られ、熱心に質問したり、発表を聞いたりしてくださいました。3時過ぎまで人が途切れることがなく、大盛況でした。初めはやや緊張していた様子の3人でしたが、発表を重ねる毎に余裕も出てきて、しっかりと観衆の反応を見ながら発表したり、丁寧に質疑応答に対応することができていました。他校の発表からも多くを学ぶことのできた1日となりました。

【科学部】日本昆虫学会第85回大会で発表しました

科学部ホタル班の4人が、日本昆虫学会で研究成果を発表しました。

学会は東京農業大学の厚木キャンパスで行われました。

参加した1年生2名は初めての学会参加となりましたが、2年生からアドバイスを受け、一生懸命発表していました。

研究の中で参考にさせていただいている論文の著者の先生に直接指導を受けるなど、学びの多い学会参加となりました。

今後の研究の深化が楽しみです。

発表に御尽力いただいた昆虫学会の皆様、発表に対して助言をいただいた皆様、誠に有り難うございました。

【科学部】学会発表に向けて

この季節は多くの学会が開かれます。

学会は大学等の研究者だけでなく、高校生も出来ることを知っていますか?

科学部からは、化石班が地質学会(熊本大学で開催)、ホタル班が昆虫学会(東京農業大学で開催)に参加します。

今日は最終練習を行っていました。

多くの研究者と議論を重ね、研究の深化に繋がることを目指します!

【ASⅡ・Ⅲ】「違う活動」×「同じ教室」=...?

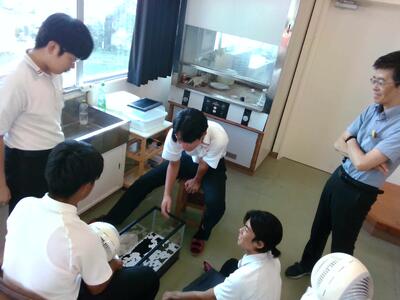

本日のASⅡ・Ⅲでは久しぶりに2、3年生が一緒の教室で活動しています。まだまだたっぷりと研究時間がある2年生の多くの班は、楽しそうに実験をしています。にぎやかなメンバーが集う「海洋プラスチック班」は、実験の素材(クッション等に使うマイクロビーズ)が届き、水槽とサーキュレーターを使ってプラスチックの動きの観察真っ最中。その頃、地学室の「ホタル班」はホタルをピンセットで小さくしています。これから水に入れて攪拌し、DNAの検出へと進んでいくようです。

その頃、3年生は日本学生科学賞へ応募する論文に取り掛かっています。5,000字以上の論文ということは、5人の班は1人あたり1,000字、でも、2人班だと2,500字...! これは、計画的に頑張らないとかなりきつそうですね。今の段階では締切まで余裕があるからか、まだ笑顔でクロームに向かう3年生たち。この余裕がいつまで続くか... 協力してがんばって!

それぞれの学年で違う活動をしていても、同じ教室内に研究分野が似ている班が集合するのが天草高校の研究スタイル。いつでも気軽に話し合えるこの環境が、ときに研究を大きく進めてくれます。困ったことは相談し、発見を共有しながら、みんなで研究を深めていきましょう!

研究でゲンジボタルの保護を目指す「ホタル」班。シンガポールでも発表しました。

発想力豊かな「海洋プラスチック」班。いつも楽しそうです!

まだ余裕(?)の様子で論文に取り組む3年生たち。ファイト!

【ATⅠ】先輩や外部の力も借りながら・・・

本日のATⅠは研究活動とポスターの作成です。

調理室をのぞくと・・・

実験が行われていました!

野菜のエキスで化粧品を作成しているようです。

お次は地学室・・・

こちらでは先輩とともに実験をしている班が!!!

他の教室でも3年生の研究を引き継ぐ班が出てきたり、

外部の企業に電話で問い合わせる班があったりと、

「協働」「連携」が盛んに行われていました。

【ATⅡ】よりよい提言ができるように!

本日のATⅡは久しぶりにATⅠと合同の教室で実施しました。

討論会に向けて、自身の研究成果から発信できる天草市への提案やアピールポイントを班員と協議しながらまとめていきました。

中には、自分たちで想定質問や反論を考えている班もありました。

白熱した討論会になるように準備を進めています。

【ASⅠ】先行研究を深めよう!

本日のASⅠでは、6月のスキルアップ講座、夏季休業中の課題につづき、通算3回目の「先行研究調査」を行いました。

まず、前回の先行研究調査とその後の情報共有を振り返り、注意すべき点や必ず押さえるべきポイントなどを確認しました。次に、今回の先行研究のテーマ発表。前回の「海洋ごみ」から180度異なる、「輪ゴム」と関連する研究について調べ、読み解く活動を行います!

3回目の先行研究とあって、みんなスムーズに論文サイトにアクセスしている様子。今日は読解の対象とする論文を選ぶための下調べの時間もしっかり取っています。担任・副担任の先生方の助言も受けながら、自分の興味・関心などを踏まえてお目当ての論文にたどり着いたようです。さて、研究で「明らかになったこと」に加え「まだ分かっていないこと」や「課題として残っていること」にも注意して情報をまとめることができたでしょうか。

みなさんが読んだ「輪ゴム」に関する様々な論文を用いて、来週はまたグループでの情報共有を行います。自分が選んだ研究について分かりやすく伝えたり、相手に積極的に質問したりできるように、工夫してみましょう。

【ASⅡ・Ⅲ】研究真っ最中の2年生と...

長かった夏休みが終わり、楽しいASの授業がまた始まりました。2年生は10月の中間発表会や12月の生徒理科研究発表会も見据え、計画的に活動を進めていかなくてはなりません。北九州研修やシンガポール研修、環境シンポジウムなど夏休みも忙しかったASクラスですが、さて、各班の研究も進めることができたでしょうか...?

さて、小雨の降る中、川沿いを歩いているのは「薬草班」。この3人は、食べられる薬草を足湯に使用し、体への影響を調べる研究を行っています。今日は、あらかじめ調べた薬草のほかに研究に活用できそうな薬草がないか探しているとのこと。新聞紙で作った特製ボックスに多くの薬草(っぽい草や葉)を入れていきます。実際に歩いてみて発見できることも多いはず。良い出会いがありますように!

ところで、7月の探究成果最終発表会にて、これまでの 研究成果の総まとめを発表した3年生。これから何をするかというと... そう、「論文」です! 今日のASで、各班5,000字以上の論文を書く必要があるという説明を受けた生徒たちは、途方に暮れ... いえ、おおいに発奮して、早速論文に取り掛かったのでした。

今日の授業の最後には、8月に神戸で行われたSSH生徒研究発表会に参加した「ヒガンバナ」班が、発表会での学びを2年生と共有してくれました。「時間内に全てを言うことは難しいため、結論から逆算して内容を肉付けしていく」ことや「データのまとめからを工夫することで理解が深まり、質疑での対応力も上がる」こと、「ポスターで大事なことを目立たせる工夫」など、今後の研究で活用できる数々のポイントを教わったことで、2年生の研究もますますパワーアップするに違いありません。2・3年生が同時に活動できるASの授業は2学期が最後。切磋琢磨しながら、がんばっていきましょう!

地学室に戻って「戦利品」を鑑定する薬草班の3人

神妙な面持ち(?)で論文の体裁についての説明を聞く3年生

神戸でまた一回り大きく成長した「ヒガンバナ」班

【ATⅠ】2学期始動!

2学期のATⅠがスタートしました!

初回である今回は「2学期前半の大まかな流れ」と「研究活動」

新学期は始まったばかりですが、

10月の「中間発表」に向けエンジン全開で活動します。

早速調理室でも実験が行われていました。

この班は3年生の研究を継続した班なのですが、

なかなか蜜柑の皮の「苦み」が消えず、

何か良い方法はないかといろいろな方法を試しているようです◎

良い方法が見つかるといいね・・・!

【ASⅠ】論文 ”読んでみた”!

昨日の始業式を終え、早速2学期のASが始まりました。1学期の「スキルアップ講座」では、先行研究をする際に活用できるサイトや論文を探したり必要な情報をまとめる際のポイントについて学んだ1年生。そのスキルを活かし、夏季休暇中に「海洋ごみ」に関する様々な論文を読み解く課題に取り組みました。今日のASでは、課題の内容を踏まえ、論文を読んで学んだことや気付いたことをグループで共有する活動を行いました。

研究で明らかになったこと、まだ課題として残っていることを分かりやすく要約したり、論文を読んでの気づきを伝えたり。少し緊張しながらも、一生懸命聞いてくれる人の目を見たり、ジェスチャーを交えたりして自分の言葉で相手に「伝えよう」とする一生懸命な姿が印象的でした。

来週からはまたスキルアップ講座が再開し、研究で活用できる様々な知識やスキルを学んでいきます。SSH熊大研修(1年生全員)など、2学期も多くの探究の機会があります。楽しんで活動していきましょう!

グループ活動でも、相手の目をしっかり見て発表&聞くことのできる1年生。素敵です!