泉分校生の生活

紅葉ど真ん中

紅葉ど真ん中

泉分校の紅葉のピークが来たようです

上の8枚目の写真のように、グラウンド横のカエデは、深い赤色になるまであと数日(明日・明後日がピーク?)かかるようです

しかし、分校全体としてはピークであると言えそうですね

県道沿いには、手前から緑色・赤色・黄色の3色になったカエデもあり、実に色鮮やかです

今日も通りがかりの数名の方が、自動車から降りて泉分校の紅葉を見て行かれました

天気予報によると、週明け月曜日は雨になるそうです

散ってしまう前に、ご覧ください

1年生キャンプ2日目(最終日)

1年生キャンプ2日目(最終日)

学校でのキャンプ2日目、起床後に朝食を食べました。そのあと、白岩戸までトレッキングを行ないました。道沿いに生えている植物を時々観察しながら、山々の紅葉を眺めながら約1時間10分程度歩きました。

到着後、吊り橋で記念撮影し、防災飯をつくって食べました。食事後にゆっくり景色を堪能しました。

13時頃に学校へ向けて出発し、学校到着後に片付け、研修日誌を作成したのちにキャンプ実習の全日程が終了しました。

1年生キャンプの1日目

1年生キャンプの1日目

11月12日(金)にグリーライフ科1年生がキャンプ実習を行ないました。キャンプの初日、当初予定していたグラウンドでのキャンプは、地面が雨でぬかるんでいたため、急遽、体育館内にテントを張ることになりました。

テント設営後、河野先生よりシカ肉の切り方、アウトドアクッキングでの注意事項を学び、そのあと各班ごとにカレー、お米を飯盒で炊きました。

夕方から作り、食べるときは、辺りが一気に暗くなりました。

夕食後は片付けと入浴を済ませ休憩したのち、いよいよクラスでの語らいの時間です。

一人一人が日常の熱い思いやクラスメイトと共有したい事などを真剣に語り合い、クラスの親睦を高め、キャンプ1日目が終了しました。

ピークはもう間近

ピークはもう間近

五家荘の紅葉は、ピークを過ぎつつあるようです

ということは、泉分校の紅葉がピーク目前になる時期です

グラウンド横のカエデのところへ行くと、やはりもうすぐピークがやってくるような感じでした

天気が良ければ、色づきがよく分かったのですが、仕方がありませんね

(勘ですが、)あと5日から10日後くらいがピークかもしれません

分校生を乗せた産交バスを降りた直後に、目に飛び込んでくるカエデです

ぜひ、登校時は楽しみにしてくださいね

いつもありがとうございます★60万件

いつもありがとうございます★60万件

爽やかな11月15日の朝、泉分校のホームページを見ると・・・、むむむっ ・・・!

・・・!

アクセスカウンタが、600,000を超えていましたー!

アクセス50万達成が5月中旬だったので、およそ半年間で10万アクセスあったということです

この半年間は、新聞やニュース、農業の番組やCMなどでさかんに取り上げていただきました

※ 次の4枚の写真は、クリックすると該当のページにジャンプします。

このようなマスメディアを通して、たくさんの方の目や耳に触れてもらえる機会がありました

そして、たくさんの方に、泉分校へ興味を持ってもらい、実際に多くの方が泉分校のホームページを見に来ていただいた結果だと思います

しかしこれは、泉分校に関わっていただいている多くの方のご尽力と、何より分校生の頑張る姿や輝く笑顔があってこそのことです

このホームページを通し、今後も、泉分校の様子を出来る限りお知らせしていきます

皆さまへの感謝と、特色ある泉分校の教育活動への誇りを胸に、分校生・職員ともども、これからも頑張ります!

グリーンフェスタ展示作品が生まれるまで

グリーンフェスタ展示作品が生まれるまで

グリーンフェスタの際に、展示していた作品が出来るまでを、少しご紹介します

まずは「茶托」です。

完成品をパッと見ると単純な構造ですが、一定に彫刻刀を入れるのが難しいそうです

しかし、最初は出来なかったことが出来るようになっていくのが、実習の醍醐味と言えるでしょう

続いて、「ドングリ人形」です。

限られた空間内で、作りたいもののイメージをし、それに適した素材を見つけてくるのも、楽しみの1つです

制作者の好きなものや個性が滲み出ていておもしろいですね

最後に家庭科で、身近な材料で作る防災グッズ・災害用品です。

配備されたタブレットを用いて作り方を学び、新聞紙や段ボールを材料にして、枕・スリッパ・簡易トイレを作りました

地震などの災害に備えることももちろん重要ですが、災害の後に、いかに健康的で安全に生き延びるかも大切です

そのような意味でも防災に対する新たな見方が出来るようになったと思います

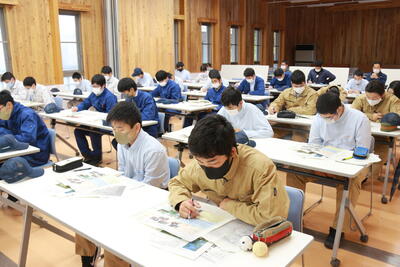

【全学年】林業ガイダンスに参加してきました!!

【全学年】林業ガイダンスに参加してきました!!

11月11日(木)全学年で林業ガイダンスへ参加をしました

今回訪れたのは、午前は【熊本県林業研究・研修センター】午後からは【熊本木材株式会社】様でした。

午前中の熊本県林業研究・研修センターでは、次長の家入様から、センターの概要の説明を受け、熊本県の林業の概要について学びました

また、林産部長の馬把様から、木材強度試験の機械を見せていただき、仕組みを教えていただきました

さらに、育林部長の横尾様から、成長が早い「センダン」についても教えていただきました

「林業」と一口にいっても、様々な側面があり、色々な角度から林業について学ぶことができましたね生徒たちも間近に木材や、大きな機械を見て、驚いていました

施設内には、林業に関わる様々な展示物も掲示され、生徒たちは真剣にそれらを見学していました

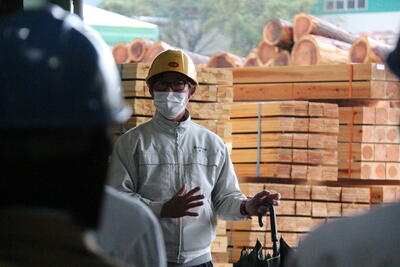

午後の熊本木材株式会社では、藤川様より、木材市場について概要の説明を受けました。広い敷地内には、所狭しと木材が並んでいました

木を切ったあとにどのような形で商品として流通するのか。乾燥や加工などについても詳しく教えていただき、社長の秋吉様からもお話をいただきました。生徒たちも興味をそそられたのか、たくさん質問をする姿が印象的でした

謝辞でも生徒が言っていましたが、今回の林業ガイダンスの経験を次の自分たちの学びに生かしていきたいですね熊本県林業研究・研修センターの皆様、熊本木材株式会社の皆様!本日は貴重な経験をさせていただきありがとうございました

キノコでパワーアップ!

キノコでパワーアップ!

2020年3月に駒打ちをしたシイタケが育ってきました

泉分校の実習林にあるクヌギを用い、夏を2回超えて、ようやく収穫をすることが出来ました

大きさはありませんが、食べてみると、良い匂いとプニプニ食感でおいしいっ!

今後、たくさん収穫できるようになると良いですね

キノコを食べてパワーアップ

秋の彩

秋の彩

五家荘では、紅葉が見頃を迎えているようです

泉分校から見える五家荘方面の様子からも、ピークっぽさがうかがえます。周囲の山も色づいてきています

さて、泉分校でも木々によって早い・遅いはありますが、紅葉がピークに近付いています

天気がイマイチで写真映えしませんが、紅葉の様子をご紹介します

教室の外に煌々と輝くイチョウです。葉の反射で教室内が照らされています。また、遠くからでもすぐに分かる鮮やかさですね

また、紅葉の代名詞とも言えるカエデです。一方、全然まだのところもあります

さらに、サザンカの花も咲いています✿

春の泉も素敵ですが、秋の泉も綺麗ですね

泉の「四季」をご覧になりたい方は こちら へ。

泉の「四季」をご覧になりたい方は こちら へ。

グリーンフェスタ開催!【ステージ発表編】

グリーンフェスタ開催!【ステージ発表編】

【展示編】に続き、午後からは【弁論】【保健委員会】【農業クラブ】【各学年】などの発表が行われました

毎年、特色ある発表が目白押しの【ステージ発表】今年もバラエティーに富んだ発表がありましたのでそれぞれご紹介します

1番目は、弁論の発表です。今年度熊本県高等学校弁論大会に出場した、1年生の池田さんと寺川くんの発表です本番さながらの真剣な発表に、水をうったように会場も静まりかえり

、参加した全ての方々も真剣に発表に聞き入っていました

2番目は、保健委員会の発表です。今年は「歯ッピーライフ」と題して、

歯の健康

をテーマにしたものでした。泉分校生のむし歯の数などリアルな数字に、皆さんとても驚いていました

今年はさらに、10月から導入されたタブレット端末を利用したクイズも実施

最初は慣れない様子も見られましたが、問題を重ねていくうちに周囲で相談しあう姿が印象的でしたね

3番目は、学校農業クラブの発表です。近年、泉分校が力をあげて取り組んでいる鳥獣害対策

についてのプレゼンテーションでした。「高校生が取り組むことで、鳥獣害を他人事にさせない

」というメッセージをしっかりと伝えていましたね

4番目は、2年生の発表です。2年生は動画の上映

でした。サッカーやバドミントン。マウンテンバイクなどなど、それぞれのスポーツをクールに映像にまとめた力作でした

5番目は、1年生の発表です!1年生はダンス

と

動画

でした。仮装をした生徒が、

激しいダンス

をステージで踊りました

動画も協力してとても楽しい動画になっていましたね

1年生らしい明るく楽しい動画でした

6番目は、3年生の発表です3年間の集大成

3年生は、

ダンスの動画

と

実際のダンス

の二本立てでした

22期生と言えばダンス

年々クオリティーを挙げて踊ってきました

最後のグリーンフェスタにふさわしい

最高のダンス

でしたね

気付けばあっという間に時間が過ぎていました例年以上に、タブレットや電子黒板などを活用した

ハイテク

な

グリーンフェスタ

でしたが、その中でも泉分校らしい「温かく」「笑顔溢れる」グリーンフェスタでした

これからも今年のような素晴らしいグリーンフェスタにしましょう