生活デザイン科通信

【生活デザイン科】コチョウランの変化

生活デザイン科ではコチョウランの栽培を行っています

今回はコチョウランの花茎(花がついていく茎のこと)についてお話します。

コチョウランの花茎はとても長くなります。一花目がつくまでに50cmくらいの高さになります

高くなると管理も大変になるので、ラン農家さんに聞いて矮化剤を使ってみることにしました。

今回使用したのはビーナインです。

花芽ができた時に芽の先にスプレーしました。

結果がこちら

短い方が処理済みのコチョウランです。

花茎が30cmくらいになりました

誘引などの作業もしやすくなりました

しかし・・・

矮化処理をしたコチョウランからわき芽が出始めました

今までは、わき芽が出ることはありませんでしたが、今回実験したコチョウラン6株中4本にわき芽が出てきました(黄色の〇がわき芽です)

生産者目線で見ると・・失敗かもしれませんが、今回は切り花で販売予定なので、わき芽にも花がつけば・・お得??

もうしばらく観察を続けていきます

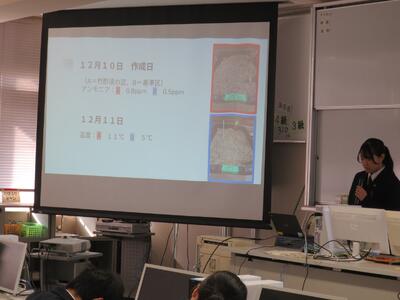

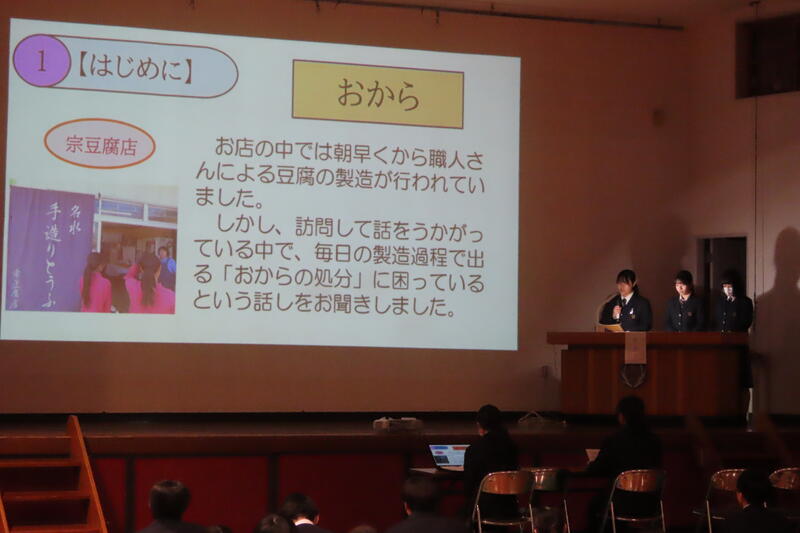

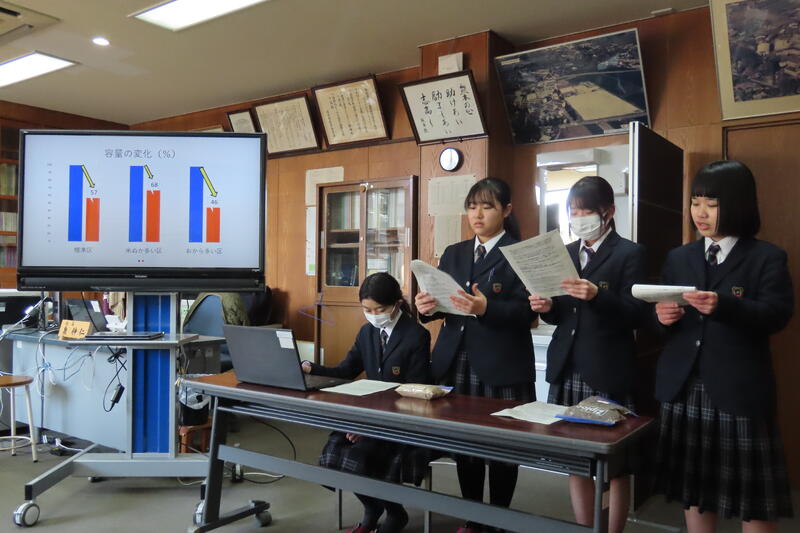

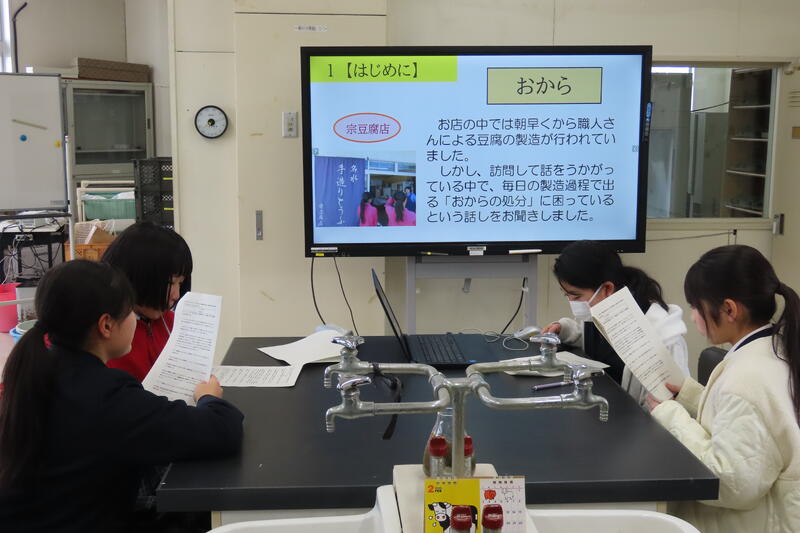

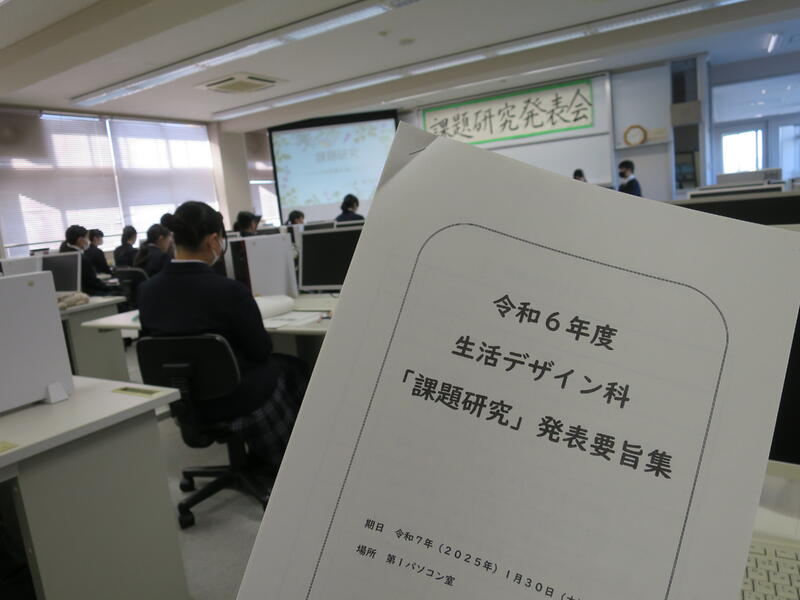

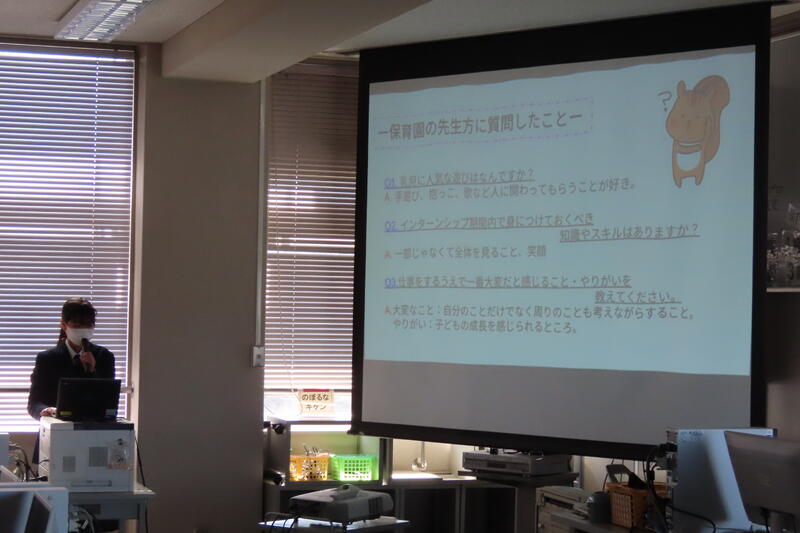

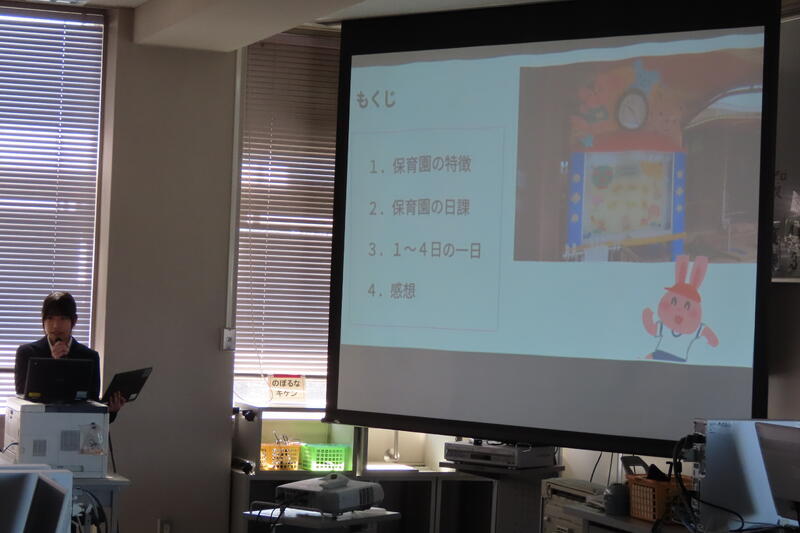

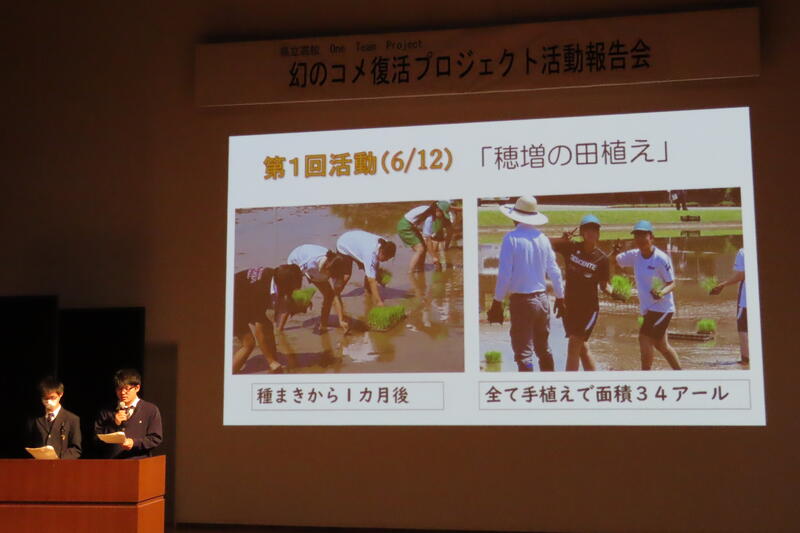

【生活デザイン科】課題研究発表会

今日は3年生最後の学年末テストが終わり、3年生が1年間研究してきた成果を発表する課題研究発表会と2年生のインターンシップ報告会が行われました。

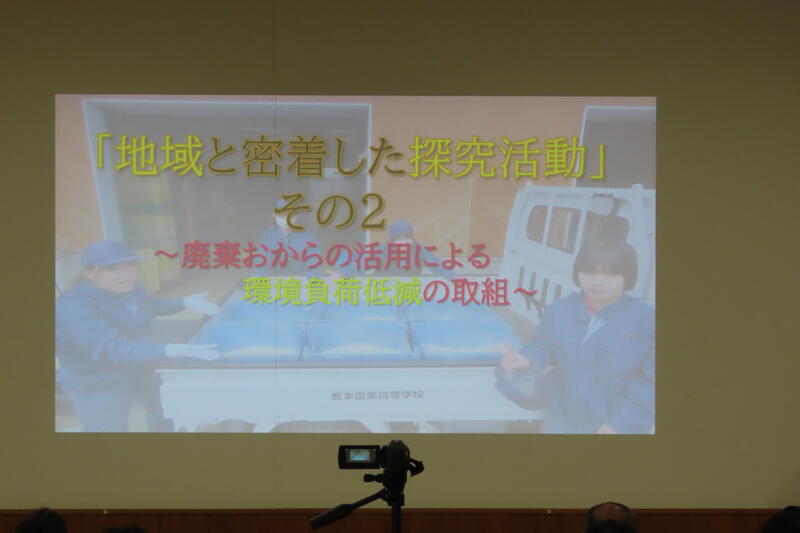

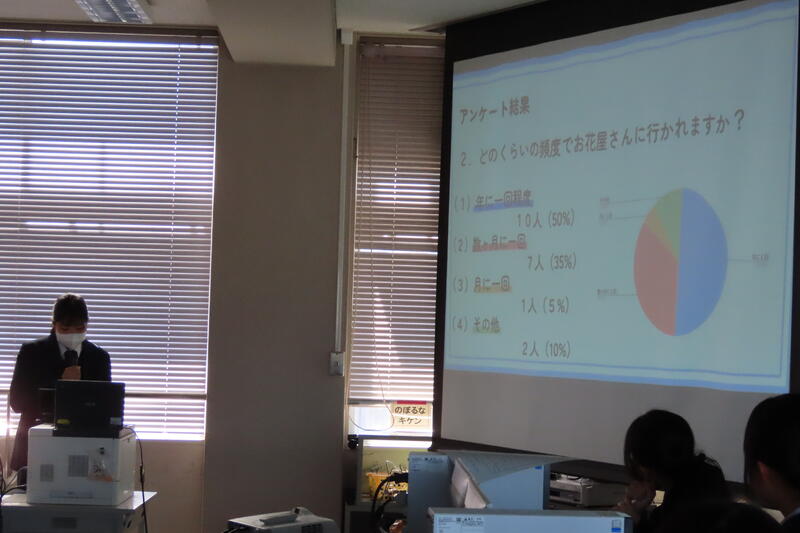

【課題研究発表】

近くのお豆腐屋さんから廃棄されるおからを使った研究や地域の保育園、小学校との交流活動、キッチンガーデン作りなどの発表が行われました。

一年間の活動の成果をスライドを活用しながらわかりやすく発表できていました

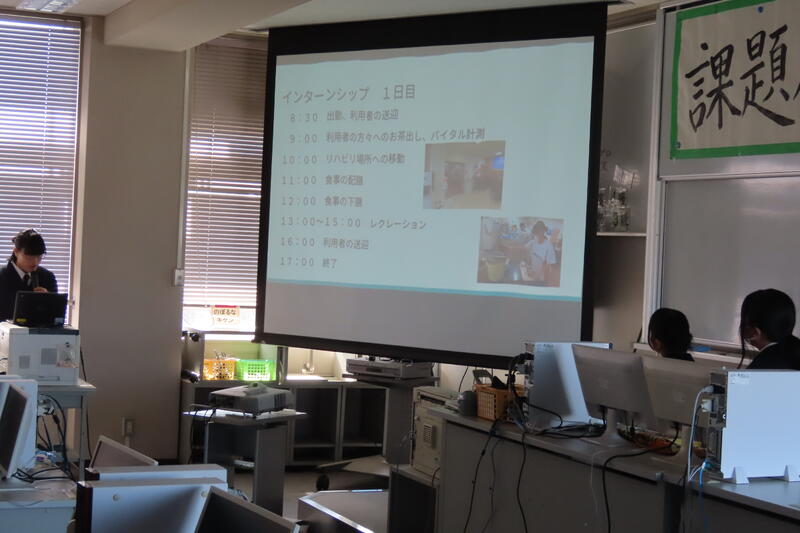

【インターンシップ報告】

2年生は4日間のインターンシップについて、気づいたこと、思ったこと、気を付けたことなどをまとめて発表しました

1年生の発表はありませんでしたが、2,3年生の発表をしっかり見て、感想もびっしり書いていました

今回の研究の優秀作品は校内プロジェクト発表に2年生が引き継いで発表されます

どの研究が選ばれるか楽しみですね。3年生、2年生お疲れさまでした。

【生活デザイン科】大豆から手作り豆腐作り

生活デザイン科1年生では6月から育てた大豆を観察し、11月に収穫しました

今回は、この大豆を使って手作り豆腐を作りました。

ダイズは前日に水に浸けておきます

1日おくと3倍くらいの大きさになっていました

振り返りと説明を聞いて、豆腐作りスタート!!!

この膨れた大豆をミキサーに入れて呉を作っていきます。

次に鍋に呉を入れて煮込みます。吹きこぼれに注意!

炊き上がった呉をこし布に入れて搾ります。実はめっちゃ熱いです

やけど注意!!!

豆乳とおからになりました

アツアツの豆乳を鍋に戻し70℃になったところでにがりを入れます。

しっかり温度計を見ていますね

このにがりは3年生が研究でお世話になっている宗豆腐店さんよりいただきました。

にがりを入れるとモヤモヤした塊ができてきました

この状態で、木枠に流し込みます

重りをのせて、水を抜いていきます

15分ほどで、3分の2くらいの高さまで沈みました。

出来上がりはどうでしょう

水につけながら開封

美味しそうな豆腐ができていました

最後はみんなで記念撮影!

『甘い』『風味がすごい』などの感想が多かったです。

今回はRKKから撮影にもいらっしゃいました。

撮影カメラにみんなテンション↑↑上がってました

放送日:2月14日(土)午後4時24分~

RKK「フレッシュ青果 PRESENTS ミライのタネ」ぜひ見てくださいね。

【生活デザイン科】生活習慣病予防健康教室

生活習慣病予防健康教室を生活デザイン科の1年生が受講しました。

今回も山鹿市の食生活改善推進員(自称ピンクレディー)の3名の方に教えていただきました。

メニューは、家庭でも短時間で作りやすい

「タコライス」

「ごぼうのアラビアータ」

「豆のミルクスープ」です。

野菜たっぷりの今回の調理。

1年生は、野菜をレシピ通りの形に切っていきます。

ささがき、角切り、みじん切り・・・

どうやったら効率よく切ることができるのか考えるのも大事です。

最初はぎこちない包丁さばきではありましたが、だんだんと慣れてきたようでした

フライパンや鍋に切った材料を入れるとたちまち調理室内はいい香りが漂います

完成

ミルクスープの塩分濃度も測ります。

今回は0.6%未満、薄味のミルクスープです。

早速、試食します

どの班からも「おいしい」の声が

「味見した時は美味しいと班みんなで言ったのに…塩分濃度を測ったら測定不能(0.4%未満)の薄味だった!!」など、調味料は最低限でもきちんと野菜のうま味などでカバーできることを知った授業となりました♫

野菜の優しい甘味・旨味が出て、ミルクスープも美味しかったようです。

生活習慣病(糖尿病、高血圧、脂質異常症など)を予防する調理のポイントは、

「塩分控えめ」

「油を控える」

「野菜を増やす」です。

ぜひ、ご家庭でも試してみてください!!

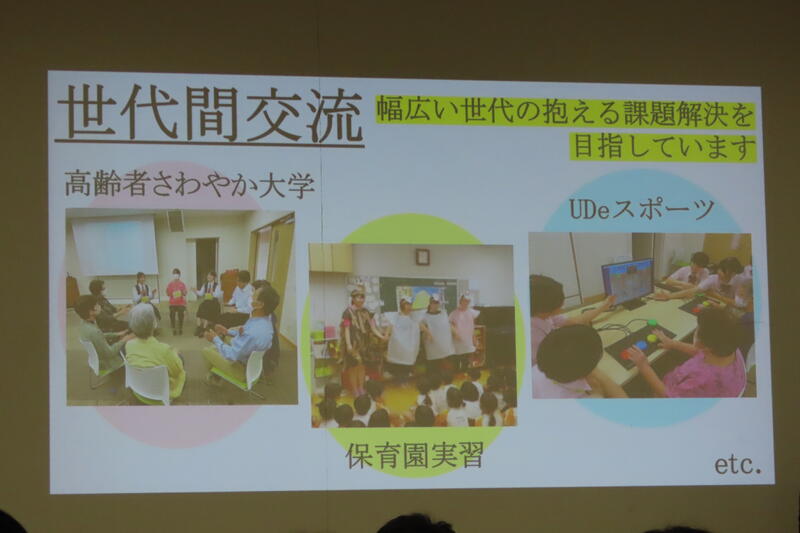

【生活デザイン科】保育園との交流

生活デザイン科では、近隣の保育園や小学校と交流活動を行っています。

10月に保育園児と播種をした大根を12月に収穫に来てくれました

生徒の顔を覚えていてくれた園児もいて、生徒たちは嬉しそうでした

圃場に行くと、大きな大根を目の前に大喜びの園児たち。

さっそく抜こうとしましたが、大根が大きく、なかなか抜けません。

生徒たちが、優しくアシストして、見事な大根を収穫できました

たくさん収穫した大根は、園児の家庭や保育園で食べてもらえたかと思います。

本年度も近隣の保育園、小学校と交流させていただき、生徒も貴重な経験ができました。

ありがとうございました。

【生活デザイン科】松ぼっくりツリー作りました!

倉庫の中に眠っていた大量の松ぼっくり!!

大王松という松の松かさで、手のひらほどの大きさの松ぼっくりです

この松ぼっくりを使って、松ぼっくりツリーを作りました。

それぞれが思い思いに飾りつけを行い、個性あふれるツリーが完成しました

クリスマスカラーの赤と緑をうまく取り入れて、かわいい作品が出来ていますね

松ぼっくりは幸運を呼び込む縁起物としても知られています。

生徒たちは、家の中に飾ってよい運気を呼び込むのだそうです

(笑)

簡単で楽しいツリー作りでした。お家に松ぼっくりがある方はぜひ試してみてくださいね。

【生活デザイン科】災害食教室「覚えておくと安心よ!」

生活デザイン科では、災害時に備える「災害食教室」を受講しています。

今回は、山鹿市の食生活改善推進員の3名の方(自称ピンクレディー)がご来校くださり、たくさんの技を教えていただきました。

今回のメニューは、

ツナとひじきの炊き込みごはん

ニラともやしのごま味噌汁

ミルキーツナポテトサラダ

ココア蒸しパン

です

この災害食教室では、高密度ポリエチレン袋を使用した調理を行いました。

高密度ポリエチレン袋に材料を入れて、全て湯煎で調理していきます。

材料を密閉するように袋を縛るのがこの調理法のポイントだそう・・・

この日は、ALTも一緒に実習をしましたよ。

一食分が簡単に調理できました

材料を全て袋に入れて調理するので、洗い物が少ない!!

生徒は「災害時だけではなく、一人暮らしをしたときにぜひやってみたい。」と言っていました。

時短料理にもなりそうですね!

生活デザイン科では、生活をよりよくするための学習ができます。

興味のある中学生は、ぜひ本校の生活デザイン科へ

【生活デザイン科】3年生 豆・肉を使った料理

3年生「フードデザイン」の授業で、豆・肉を使った料理に挑戦しました。

今回の調理実習の目標は、

①小豆・大豆の扱い方が分かる。

②できあがりの時間を考えて調理ができる。

です。

実習時間は、2限分(50分×2)です。

この時間の中で、片付け、試食まで行います。

メニューは、赤飯、呉汁、おからハンバーグです。

3年生は、材料やメニューに合わせて次々と食材を切っていきます。

赤飯の小豆は、洗って2回茹で、柔らかくしたものをもち米と炊飯しました。

呉汁に使用する大豆は、一晩水に浸し、柔らかくしたものをすりつぶしました。

ハンバーグに使用するおからは、3年生何名かが課題研究をしています。

ハンバーグにおからを入れることで、どう効果がでるのか研究が楽しみです!

手が空くと、使った調理器具などをすぐに洗ってしまっていきます。

とても手際が良い

あっという間に、調理実習室にいい香りが漂い、目標時間内に完成!!

きれいな色の付いた赤飯に、具がたっぷりの呉汁、ボリューム満点のおからハンバーグができました。

「ハンバーグは、さっぱりしている。赤飯は、しっとりしていて美味しい。」

と試食して感想を伝え合いました。

これからもいろいろな調理に挑戦していきます!!

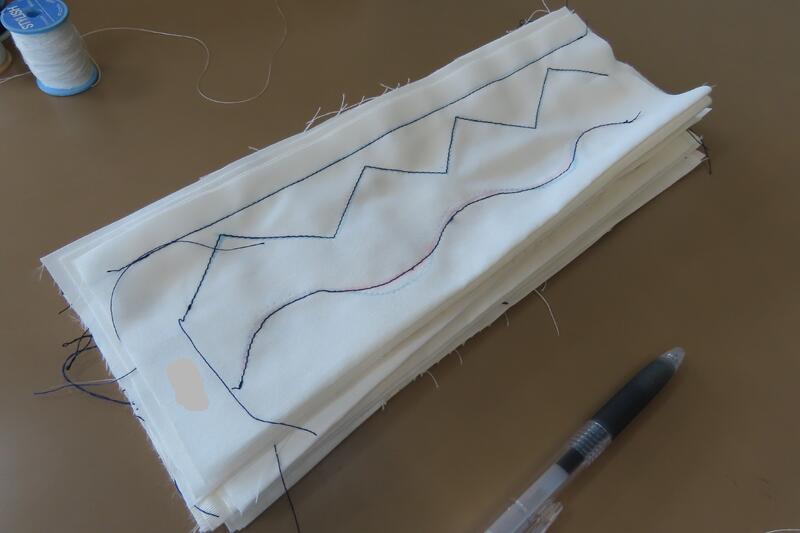

【生活デザイン科】1年生 ミシン実習

生活デザイン科1年生「家庭総合」の授業で、ミシンの使い方を学んでいます。

今回でミシンの実習は3回目。

これまでに練習した、直線縫い、返し縫い、曲線縫いを行い提出後、ランチョンマット製作を行いました。

1年生がミシンを使った製作を行うのは今回が初めて。

指定された大きさに布を裁断するのにも緊張している様子。

生徒たちは、丁寧にゆっくり工程を進めていました。

分からないことがあれば、すぐに先生方が教えてくださるのも本校の良さです。

ミシンを使ったことのない生徒も、これまでの学習で上糸・下糸の準備もばっちりです。

製作に興味があるけど、ミシンの使用に不安がある中学生も安心して授業が受けられますよ

【生活デザイン科】編み物に挑戦!!

生活デザイン科2年生の服飾の授業で、編み物に挑戦しました。

編み物の本を参考に進めるため、今回は本校の図書室で授業が行われていました。

まずは、編み物の基本!かぎ針を用いたくさり編みに挑戦です

かぎ針に毛糸をかけるのが大変難しいようで、最初の輪を作るのに苦戦する2年生。

諦めずに頑張ります

慣れるとサクサクと編み目を増やしていきました。

さすが本校の生徒たち。習得が早いです

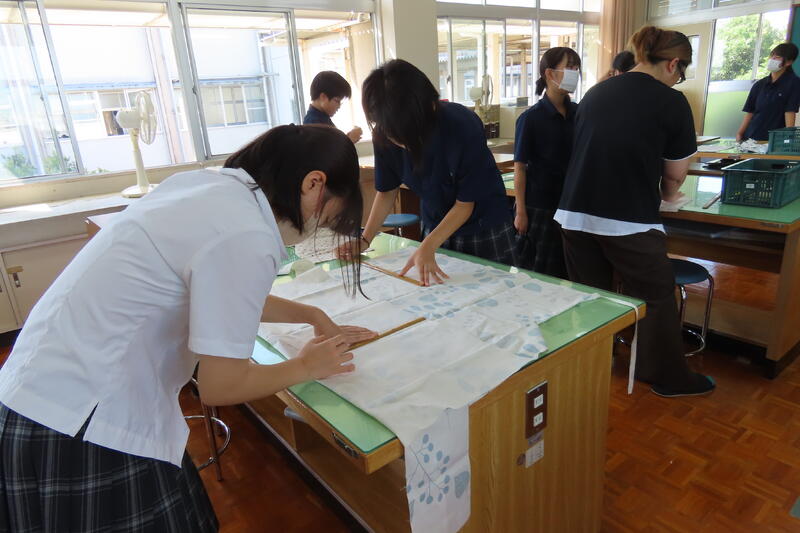

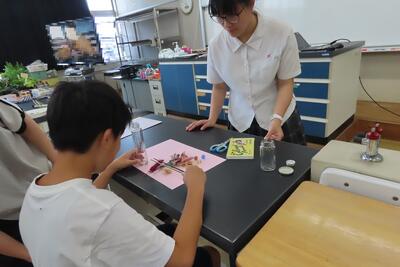

【生活デザイン科】小学生と野菜畑の準備

今日は、学校の近くにある大道小学校の皆さんと野菜交流会をしました。

今回は葉物野菜の種まきと、花壇の畝を立てました

暑い中でしたが、小学生は元気吸水タイムを取りながら小学生の皆さんと楽しく活動することができました

次回はいよいよ定植です

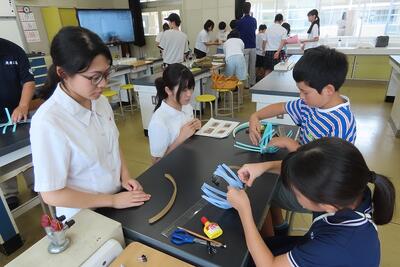

【生活デザイン科】鹿農ジュニアクラブ開催

鹿農ジュニアクラブ1回目を開催!

今回は生活デザイン科が担当しました(^^)/

「豊かな生活」をテーマに生活の中に植物をインテリアとして取り込む一工夫として、「クラフトかご」と「ハーバリューム」を作りました。

開会

校長先生から「分からないことは何でも聞いて、生徒たちと触れ合ってください」というお話がありました。

講師を務める生徒の紹介(^^)ノ

ハーバリュームとクラフトかごの説明を受けて、体験開始!(^^♪

クラフトかごは、好きな紙バンドを選んで、小さなかごを編みます。

1段目が難しく、時間がかかりましたが、2段目以降はだんだんと早く編めるようになりました。

真剣な小学生を前に、手が出しにくい高校生・・・(;・∀・)見守ります

最後はかごに入れる観葉植物と、植物名を覚えてもらうためにネームを付けて出来上がり

ハーバリュームは、瓶に合わせて好きなドライフラワーを選んだら、順番を考えながら瓶にお花を詰めていきます。

入れる順番が難しいところですが・・・高校生は上手にサポートできたでしょうか??

みんな最後まで集中して取り組み、かわいいインテリアが完成しました

高校での体験はいかがだったでしょうか?

鹿農ジュニアクラブは年間3回ほど開催しています。毎回、体験を担当する学科がかわるので、毎回、学校の新しい魅力を知ることができます。次回もぜひ参加してくださいね

【生活デザイン科】カゴとハーバリューム

こんにちは。

今年度 第1回目『鹿農ジュニアクラブ』が8月19日(火)に開催されます。

1回目は生活デザイン科担当です

今回はハーバリュームと花かごです

ハーバリューム作り

① 瓶と中に入れる花材を選びます

②瓶の中に配置していきます

③ハーバリュームオイルを入れて完成

花かご作り

①花かごのサイズに合わせて紙バンドをカットします

②切った紙バンドを組み立てます

③ボンドで接着して完成

帰りに好きな観葉植物を選んでもらいます

どちらも小学生4年生から6年生対象です。

申込終了しましたが、若干名余裕がございます。ご希望の方は電話にてご連絡お願いします

私たちと一緒に楽しく制作しましょう

お待ちしています

【生活デザイン科】夏野菜

1年生の実習は野菜栽培が中心です

1学期はキュウリ、ピーマン、ミニトマトを栽培しています。

生活デザイン科なので、畑でがっつり栽培するのではなく、「生活の一部に少し取り入れる」「無理なく野菜を栽培する」をーテーマに、プランターに植えてベランダ栽培ができるような仕立て方を学びました。

簡単に栽培出来て、片付けも簡単

収穫も畑栽培と変わらず高収量

毎日かわいがって7月いっぱいで観察を終わります

【生活デザイン科】学科間交流

6月のある日

「ナシの袋掛けが間に合わん」の一声に

袋掛け体験をさせていただきました。

袋をかけるのも最初は時間がかかりましたが、1時間ほどで一人80枚ほどかけることができました。

生活デザイン科が日頃、果樹の授業を受けることはありませんが、他学科の活動を体験し、よい経験となりました。

【生活デザイン科】花壇の除草

テスト期間に入りました。

梅雨も過ぎ・・暑い日が続きます。

日差しに照らされ花壇の草もぐんぐん伸び始めました

ビフォア:草だらけの花壇

暑くて日差しがジリジリ照りつける中、もう少し・・もう少しと自分を励ましながら草をとりました

振り返るときれいな花壇がやってよかったー

実習も熱中症に注意しながら、無理せず頑張りましょう

【生活デザイン科】大豆と落花生

1年生で大豆と落花生の種を蒔きました

大豆も落花生も定番の豆ですね。このままでも食べれそうですが・・(*‘∀‘)

今回は生育を観察していきます

暑い中ハウスの中は30度超え (;・∀・)

汗が滝のように流れてきます

播種2日目には目が出始め、5日目には本葉が!??

すごいスピードで成長中です。

これから授業や夏休みの当番で観察を続けていきます

【生活デザイン科】農業クラブ年次大会へ向けて

今年度は本校が農業クラブ年次大会の事務局校です(`・ω・´)ゞ

年次大会まで残り3日となり、壮行会も行われました。

生活デザイン科では、園芸技術科の草花とコラボし、壇上装飾用のプランター準備を行いました。

季節のアジサイとマリーゴールドさわやかな組み合わせで装飾予定です(^^♪

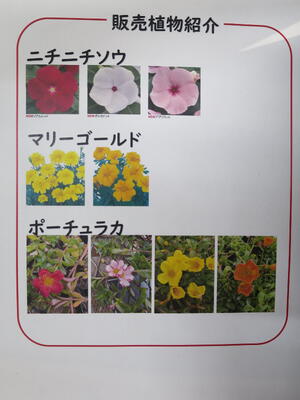

【生活デザイン科】季節の花苗いかがですか

生活デザイン科では春の花壇苗を生産しています。

近年、夏の猛暑で花壇に植えるお花も、手入れしやすいものや水かけが楽なものなど・・夏の暑さに対して耐えられるお花を考えるのが大変ですよね。

私たちも昨年の経験から、今年は夏の暑さに強いお花をラインナップしました。

定番の花苗たちですが、夏の暑さにとても強く、モリモリ育ちます

ぜひ学校へお立ち寄りください。

カーネーション販売行きました

先日の日曜日は「母の日」でしたね

本校では、毎年ゴールデンウィーク前からカーネーションの販売を行っています

先週は金曜日と土曜に販売実習を行いました

水辺プラザかもと

来民商店街周辺

母の日だけでなく、お世話になった方へ贈られたり、自分へ購入されたり・・

リピーターも多く、「昨年買ったカーネーションが今年も咲いたよ」という声もいただきました。

また来年も届けられるように、愛情込めて栽培しますね

フラワー&フーズフェスティバル

5月3日(土)にフードパル熊本で開催されたフラワー&フーズフェスティバルで販売会を行いました

本校の生産品をトラックいっぱいに積み込みAM8:30に学校を出発

ブースに販売物をセッティングして。「いらっしゃいませー!!」

あっという間に人だかり

ジャムやタマネギ、母の日前ということで、カーネーションも人気がありました

今回は販売だけでなく、寄せ植えコーナーも設置

問い合わせがあるほどの人気で、生活デザイン科の生徒が講師となり、丁寧に教えていました。

お客さんとの会話も弾んでいて、楽しく体験してもらえたのではないでしょうか

ご来場いただいた皆さまありがとうございました

【生活デザイン科通信】楽しくいこう

生活デザイン科の農場実習です。

2年生から専門分野へコースが分かれます。地域創造コースは4名で活動していきます。授業も2回3回と少しづつ慣れてきました

今日はゼラニウムの鉢上げです

植え方の指導を受けてさぁ植え替えです!

「もう一回ね」と返されながらも・・何度も植替えをして、真ん中にきれいに植えることができました

暑い中での実習でしたが最後まで楽しく実習ができました

花が咲いたら販売もしていきますよ。お楽しみに

【生活デザイン科】フットパスへGo!

生活デザイン科1年生の恒例行事「フットパス」へ行ってきました

学校周辺を徒歩で巡り、地域の良いところや課題などを発見します

また、風景や地元の人とのつながりを学び、社会的視野を広めることも目的としています

「JAかもと」では、事業内容などの説明をしていただきました

選果場や集荷施設などを見学しました。

「鹿本児童館」では、概要のほか、成り立ち、役割などをお聞きしました

途中、雰囲気の良い「ガーデンカフェ」を見て、次の場所へ

「ホットサンド101」です

安政3年、今から168年前に建てられた歴史ある建物です

古民家を維持する苦労もあるようですが、その雰囲気の良さから取材を受けたり、ドラマ撮影などにも使われるそうです

最後は「来民の大イチョウ」です

とても暖かい日で、フットパス(地域視察研修)ができて良かったです

これからは、私達にできる地域貢献をしていきたいと思います

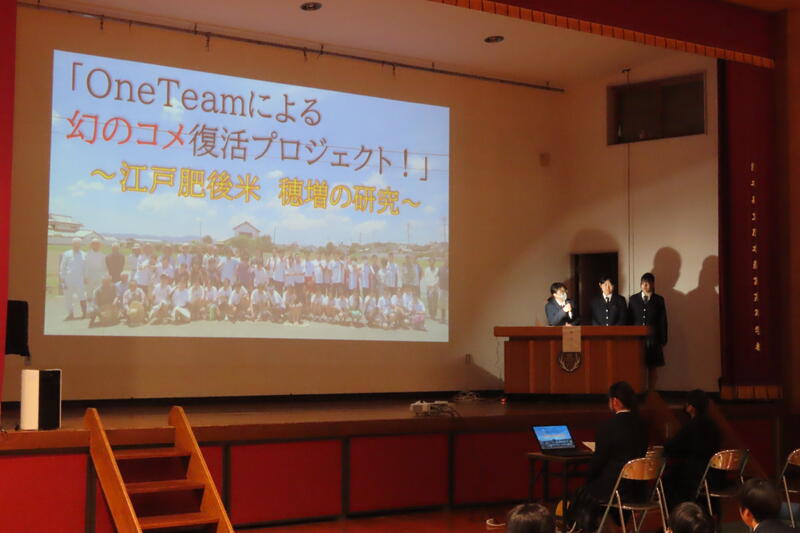

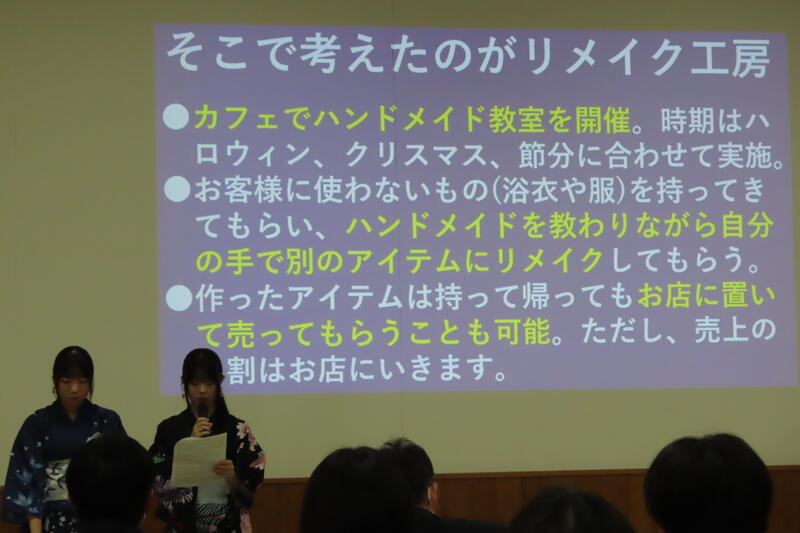

【生活デザイン科】プロジェクト発表会に出場しました!

3学期末に行われた「校内プロジェクト発表会」に生活デザイン科から3チームが出場しました。

生活デザイン科2年生「地域資源活用班」

生活デザイン科1年生「ワンチームプロジェクト班」

生活デザイン科2年生「来民うちわ班」

3チームとも練習時間は短かったのですが、しっかりと伝えることができました

3チーム、みんなで集まって・・・

【生活デザイン科】校外視察研修

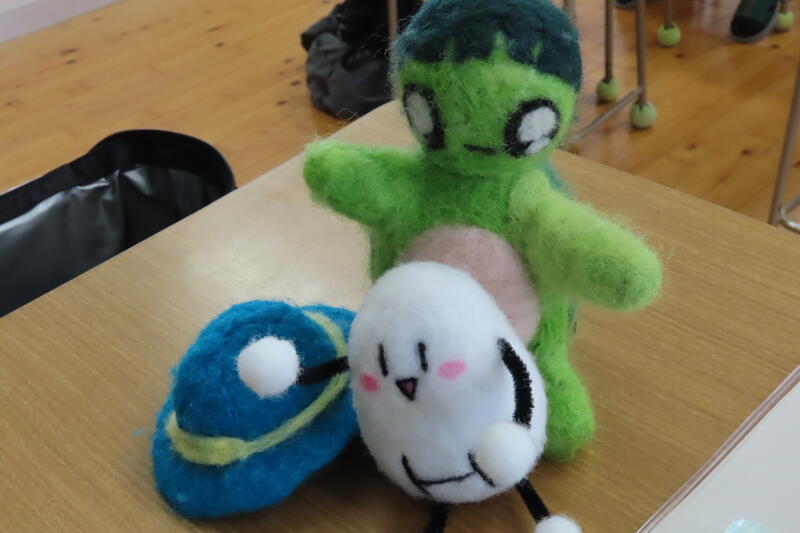

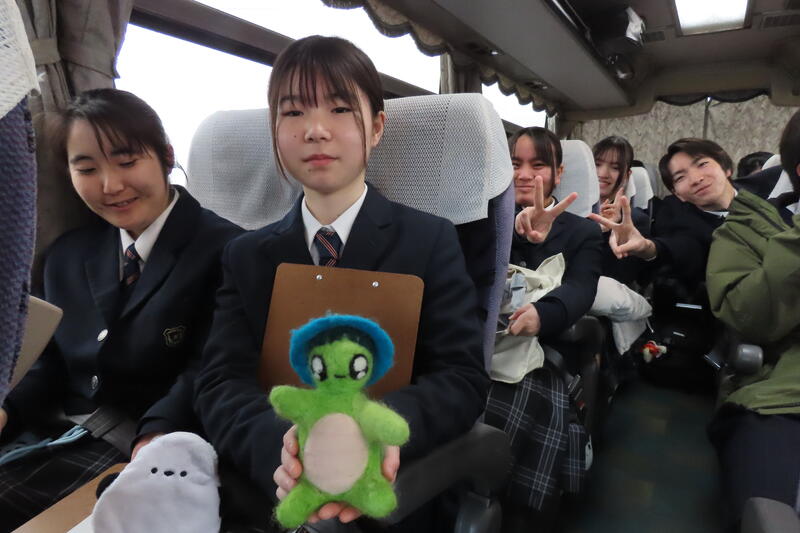

生活デザイン科のマスコットキャラクター「Hくん」は、グェイバオと大の仲良し

今回の校外視察研修には「グェイバオ」も一緒に行くことになりました

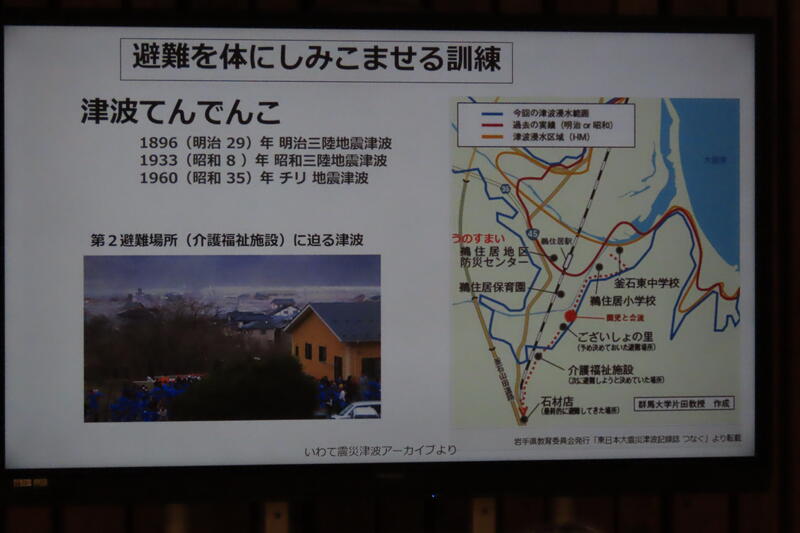

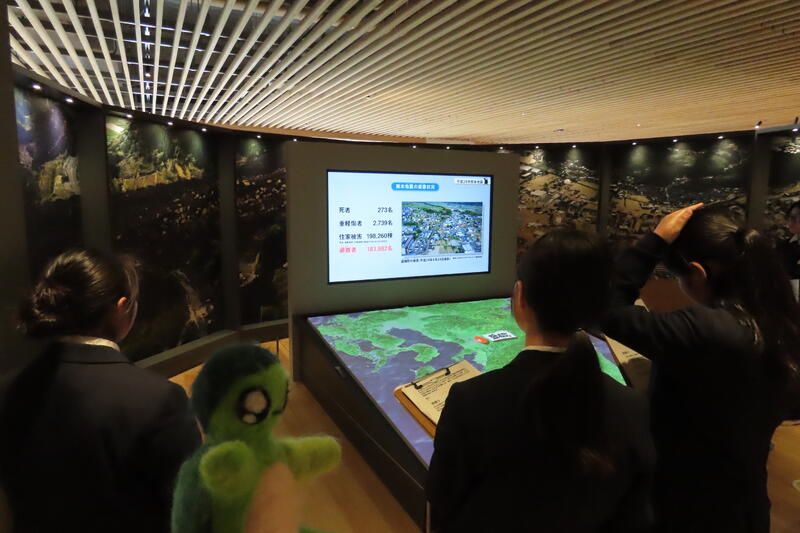

最初の訪問地は「熊本県防災センター」です

熊本地震や令和2年7月豪雨など熊本県の過去の災害の経験や教訓、災害発生のメカニズム、防災の取組などについて学習できる施設です。

オペレーションルームは、災害時の指令拠点となる場所です。

鹿本農業高校周辺についても「ハザードマップ」を見て学びました

この日は偶然にも3.11。東日本大震災から14年目の日でした。よりリアルに災害の怖さと備えの大切さが伝わってきました。

スライドで学んだあとは3つの班に分かれての研修です

「防災クイズラリー」

「バーチャルリアリティー」

「プロジェクションマッピング」

盛りだくさんの研修プログラムで、たくさんの事が勉強できました

次は、ホテル熊本テルサで「テーブルマナー」を学びます

グェイバオもドキドキとワクワク

です!

「オードゥブルの盛合せ」

「かぼちゃのクリームスープ」

「パン」※おかわりできます

「白身魚のポワレ レムラードソース」

「豚ロース肉のペルシャ―ド トマトソース」

「レアチーズケーキとフルーツの盛合せ」

「コーヒー」「紅茶」

テーブルマナーは、「より食事を楽しむためのツール」の一つということを学びました

※ホテル熊本テルサの公式インスタグラムにもupしていただいています

最後の研修先は「ザ・ファクトリーニシムタ」ナ―セリーズ園芸館です

ジャガイモを袋で育てる「ポテトバッグ」や「じゃがりこバケ土」など、ユニークなものも・・・

実際に体験と見学をすることにより、社会的視野を広めることができました

今回の研修で学んだことを今後の高校生活等で生かしていきたいと思います

高校生サミット「ようこそ知事室」に掲載

【生活デザイン科】ナスタチウム♡台湾

台湾の高校と姉妹校協定を結んだことをきっかけとして、生活デザイン科では台湾と関係のある野菜や草花を栽培しています

この「ナスタチウム」という花は、ハスに似た丸い葉を持ち、黄色やオレンジ色の花を咲かせることから金蓮花(きんれんか)とも呼ばれます

鮮やかな色が特徴で、台湾の温暖で湿潤な気候がマッチして、公園や家庭菜園でよく見られるそうですまた、花や葉はサラダや料理のトッピングとして使われることがあり、独特の辛みとカラフルな色合いが食欲をそそります

※このようなイメージです。

実際に私達も食べてみました・・・味は少しピリッとした辛味があり、ワサビに似ています。スパイシーな風味でした

ちなみに、ナスタチウムの花言葉は「勝利」「困難に打ち勝つ」など。これは丸い葉が身を守る盾を、赤い花が戦う戦士の兜をイメージさせるからだそうです

勝負事の前に花や葉を食べて、ナスタチウムの花言葉のように「勝利」を呼び込みたいですね

3Hの先輩方、クッキー召し上がってください!

2年生活デザイン科は、フードデザインの授業で

クッキーを作りました。自分が作りたいクッキーを考えて発表し

クッキーの種類とグループを決めました。

スノーボール、アイスボックス、アーモンドチョコ、シュガー、ステンドグラスなど

1~3人のグループで思い思いのクッキーを作りました。

出来上がったクッキーは、箱詰めして持ち帰り家族に披露しました。

また、3月1日の卒業式に、3年生活科の先輩方に

有志でつくったお菓子のブーケとともに、感謝を込めてクッキーの贈り物をお渡ししました。

楽しい話題で話しかけてくださった優しい先輩方をみならって

来年度は、私たちが最上級生として頑張ります。

ありがとうございました!

【生活デザイン科】九州農政局特別賞!

農林水産省が2050年に向けてすすめる「みどりの食料システム戦略」

その戦略に基づいた「環境にやさしい取組」を実践し、報告していたところ、今回「九州農政局特別賞」の受賞が決定したとの連絡がありました

当日は、九州農政局から3名の方が来校され、賞状の授与が行われました

高校の部には九州各県より23校の参加がありました。その中で3位にあたる特別賞を受賞することができました

賞状授与の後は、私達の取組をスライドを使って見てもらいました

意見交換では質問もあり、私達の取組に関心を持ってくださっていることがうれしかったです

審査員から評価が高かったポイントとして、「地域や大学と深いつながりがあり、取組の工夫やアイディアが素晴らしい」という、ありがたいお言葉をいただきました

今回いただいた賞を励みとして、これからも「環境負荷低減の仕組みづくり」を頑張っていきます

生活デザイン科 専門科目で台湾料理!

生活デザイン科は、2年次より家庭科の専門科目を学びます。

今年は、食に関する4つの科目で、台湾料理に挑戦しました。

2年のフードでは、ルーローハンと雪Q餅を作りました。

ルーローハンは少し酸味があり、五香粉の独特な香りが特徴的でした。

雪Q餅はマシュマロを使ったヌガーに近いお菓子で、おいしかったです。

2年の食文化では、地瓜球を作りました。本来は、さつまいもにタピオカ粉を

加えますが、かたくり粉とコーンスターチで代用しました。

油で揚げるとき、数回軽くつぶすと、丸く仕上がるそうです。

もっちりした食感と程よい甘さでとてもおいしかったです。

3年フードでは、過日のダージーパイに続き、小籠包を作りました。

ゼラチンを種に混ぜて、口に入れた時にジュワーと肉汁があふれ出てくるようにしました。

3年調理では、日本のカステラと台湾のカステラを作り、作り方や食味テストの比較をしました。

台湾カステラは、蒸し焼きにするので、仕上がりが柔らかく、冷えるとしっとりとした食感でした。

日本のカステラは、弾力があり、焼き目が味のアクセントになり、卵の風味をより味わえました。

パサつきをおさえるために木枠を使う意味も理解できました。

同じような材料を使った料理がそれぞれの国で独自の料理になって食べられているのが分かり、

食文化の多様性を感じることができました!

化粧蘭

化粧蘭って知ってますか

胡蝶蘭に専用のパウダーなどで文字や絵などを丁寧に施し、化粧をしたように仕上げた蘭のことで、白い胡蝶蘭がより華やかになります。

胡蝶蘭の販売も終わり、最後の鉢を卒業生へ向けて仕立てました。

胡蝶蘭の花弁に卒業生に向けてのメッセージを書き込みました。

全員で一輪ずつ丁寧に仕上げました。

華やかになりました

在校生の想いが詰まった化粧蘭。事務室前に飾っていますよ

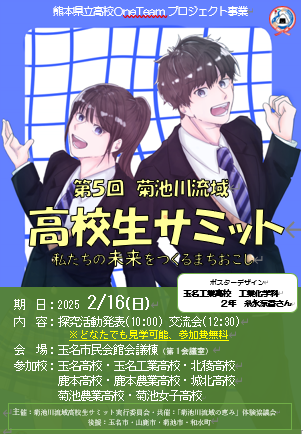

「高校生サミット」県知事の前で発表!

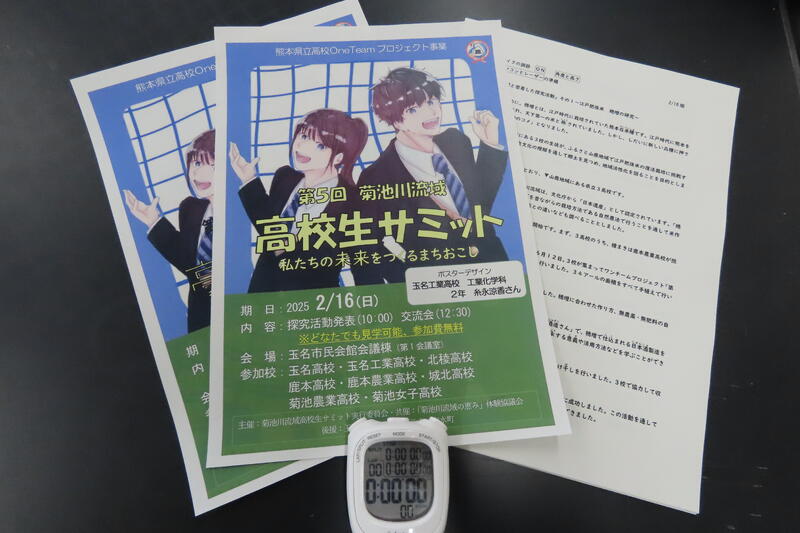

2月16日(日)「第5回 菊池川流域高校生サミット」が玉名市民会館で開催されました

本校からは、1年生と2年生の8名が参加しました

このサミットには、木村熊本県知事、藏原玉名市長をはじめ、大学教授など、たくさんの来賓と審査員の方々が出席されていました。・・・ビックリです

発表は、玉名高校からスタート

次は、玉名工業高校

北稜高校

鹿本高校

5校目の発表が、鹿本農業高校です

テレビ局が2社取材に来られており、緊張しましたが・・・しっかり発表することができました

城北高校

菊池農業高校

菊池女子高校

木村知事は、全ての発表を見てくださり、最後には各学校に向けて「感想と評価」をいただきました

本校の発表に対しては、「今の時代をうまくとらえて、他がやっていないことを未来に向けてやっていこうという素晴らしい取組。学校として、生徒として前向きな活動に感銘を受けた。」と言っていただきました

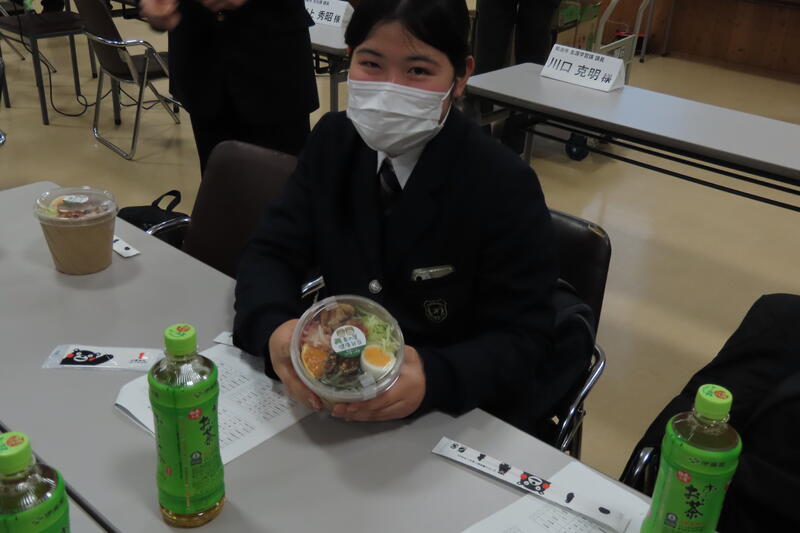

発表後は一転して、リラックスモードお昼ご飯を食べながらの交流会です

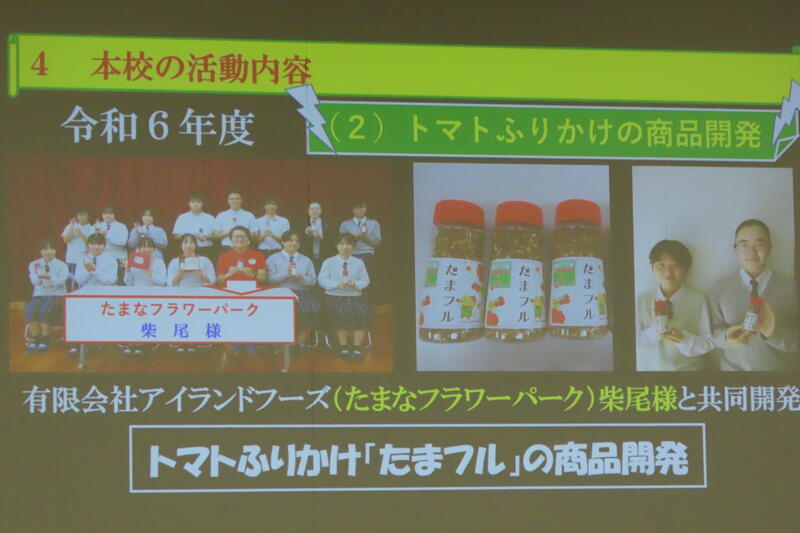

「桑の葉」が使われている健康弁当です。さらに、北稜高校開発のトマトふりかけ「たまフル」がかかっています

容器も工夫され、食べやすいよう広げることができます

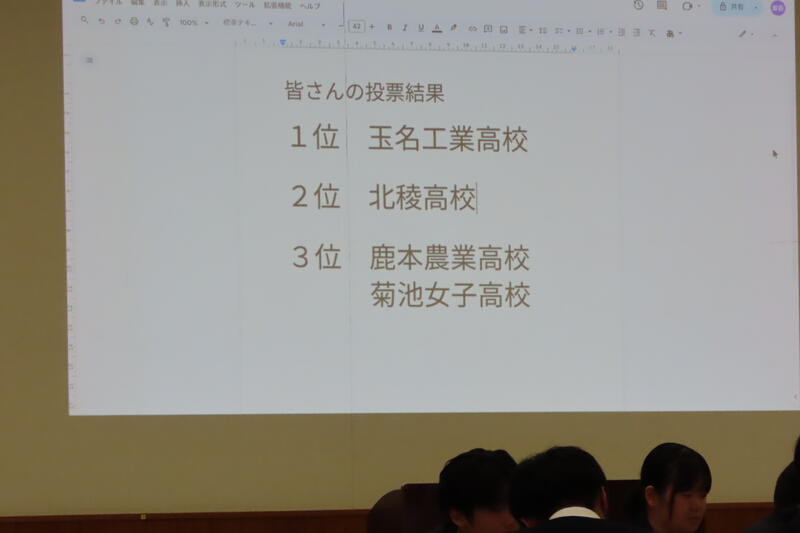

交流会の途中、生徒による投票結果が発表されました。本校は3位です

各班から交流会の内容を紹介。

専門高校、普通高校、公立、私立の区別なく、お互いの良いところを認め合う、このような交流会はいいですね

表彰状をいただきました

「高校生サミット」宣言発表&ガッツポーズ

1年生と2年生だけで、がんばりました~

※後日、NHKとKABでこのサミットの様子が放送されました。

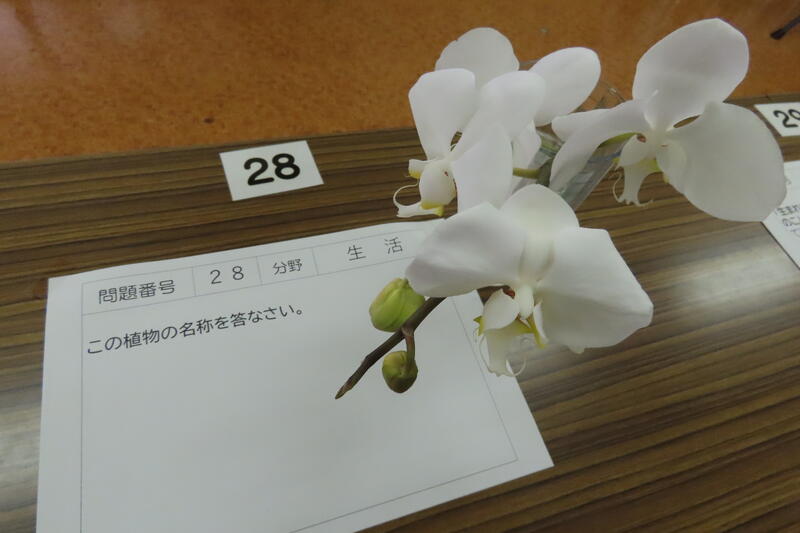

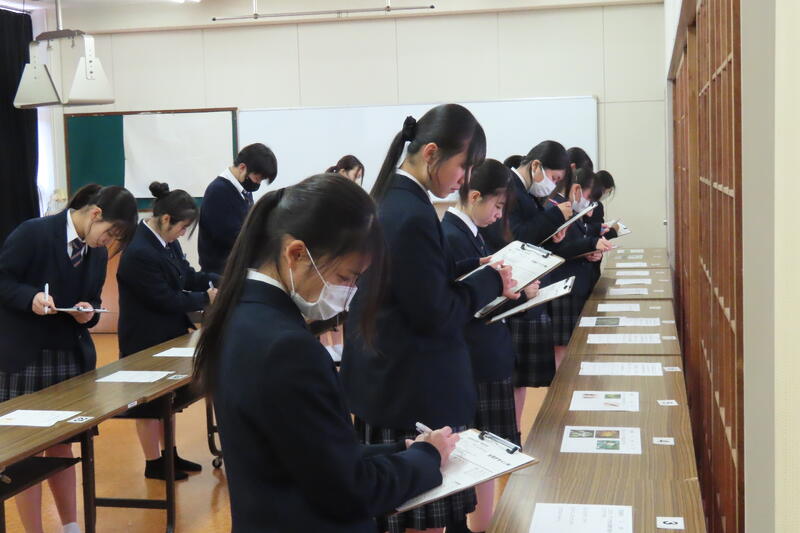

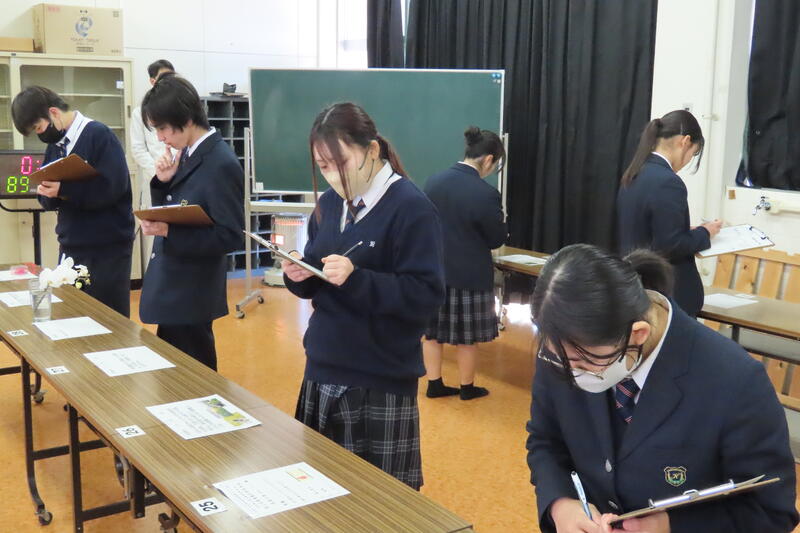

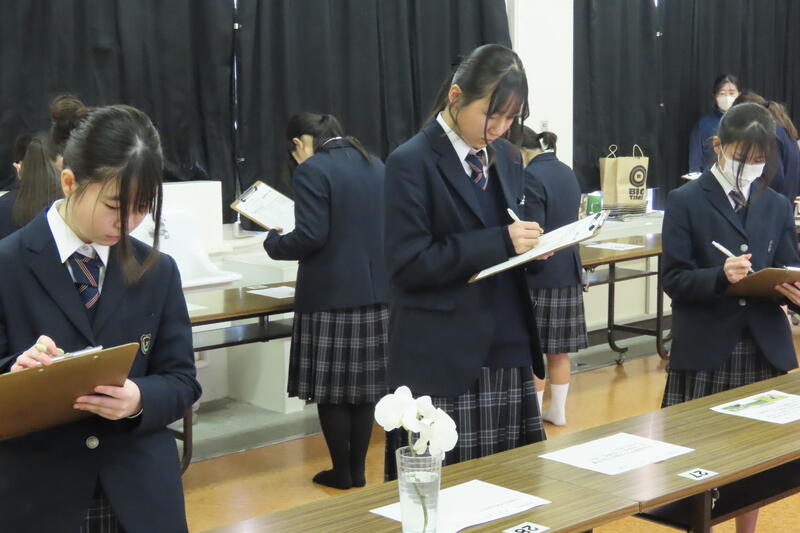

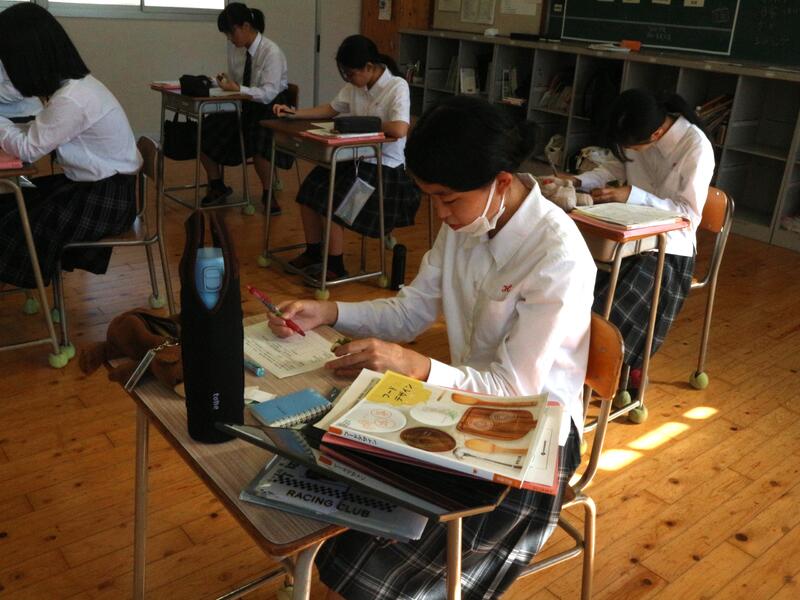

【生活デザイン科】校内農業鑑定競技会

学年末考査最終日、「第2回 校内農業鑑定競技会」が実施されました

生活デザイン科では、分野「生活の部」の問題に挑戦しました

今年度実施された全国大会岩手大会より、「新基準」となっています

1番から25番までは選択問題、26番から40番までは記述問題です(最後の2問は計算問題)

皆、日頃の学習成果を生かして真剣に取り組みました

修了式で表彰されるのは誰でしょうか?結果が楽しみです

今年の10月開催の全国大会は「西関東大会」(山梨県・神奈川県・東京都)です

生活デザイン科では、全国大会への出場と入賞が何年も続いています

今年も連続記録が更新できるよう、がんばります

「高校生サミット」に向けて!

第5回「菊池川流域高校生サミット」が、2月16日に玉名市民会館で行われます。これは、山鹿・玉名・菊池地域の高校生が菊池川流域の地域性を生かし、探究活動に取り組んだことを高校生同士、さらに市民と共有し、地域を元気にすることを目指したサミットです

本校からも出場するので、時間を測定したりしながら、現在発表の練習をしています

他校の取組を聞いたり、お昼ご飯を食べながらの交流会(ランチミーティング)も楽しみです

1年生と2年生だけのチームですが、練習の成果を出せるよう頑張ります

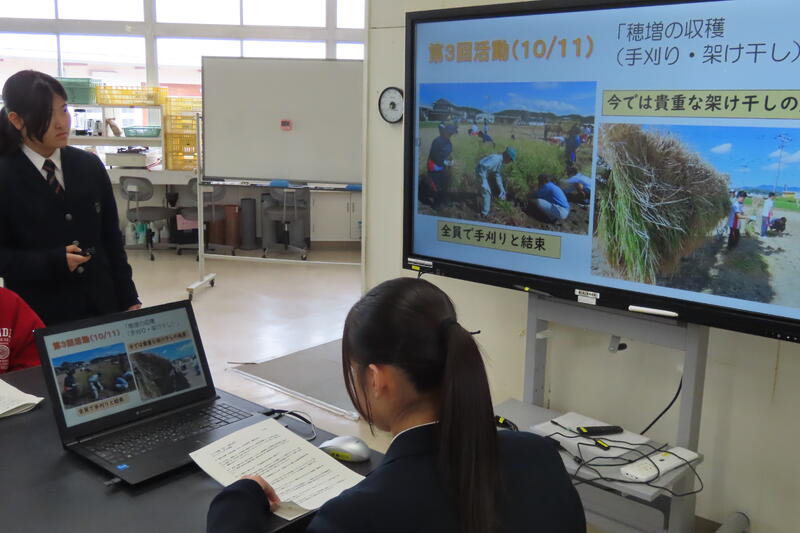

【生活デザイン科】課題研究発表会・インターンシップ報告会

生活デザイン科3年生の「課題研究発表会」を学年末考査最終日に合わせて実施しました

3年生は、この日までに「発表要旨」「発表スライド」「発表原稿」「卒業論文」など、いくつものことを並行して進めてきました

先輩の発表に対して、後輩たちが質問をしてくれました

司会進行をはじめ、開会・閉会・発表上の注意・計時係・ベル係などの運営全般を1年生が交代(一人一役)で担当しました

さらに続けて、2年生は10月に実施した「インターンシップの報告」を行いました

最後に、卒業後の進路が全員決まった3年生が「進路報告」をおこないました。1年生・2年生から今後の活躍を祈念して、激励の拍手を送りました

3年生の皆さん、お疲れさまでした。そして、進路決定おめでとうございます

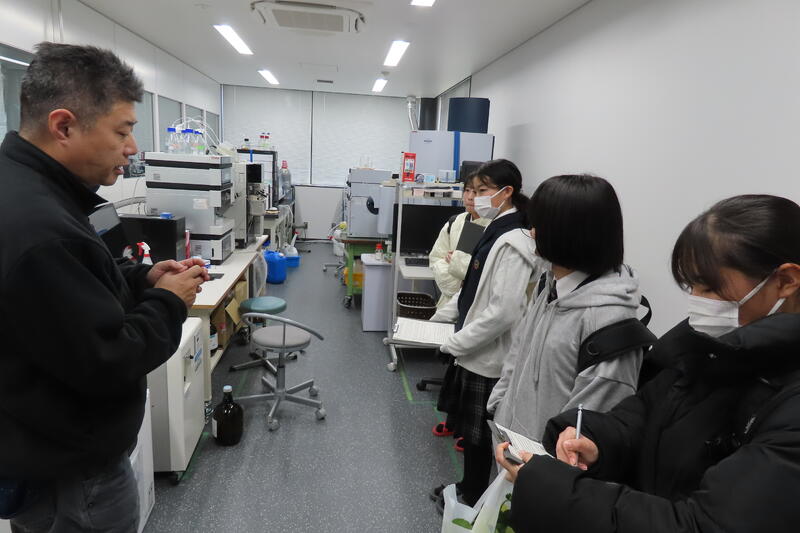

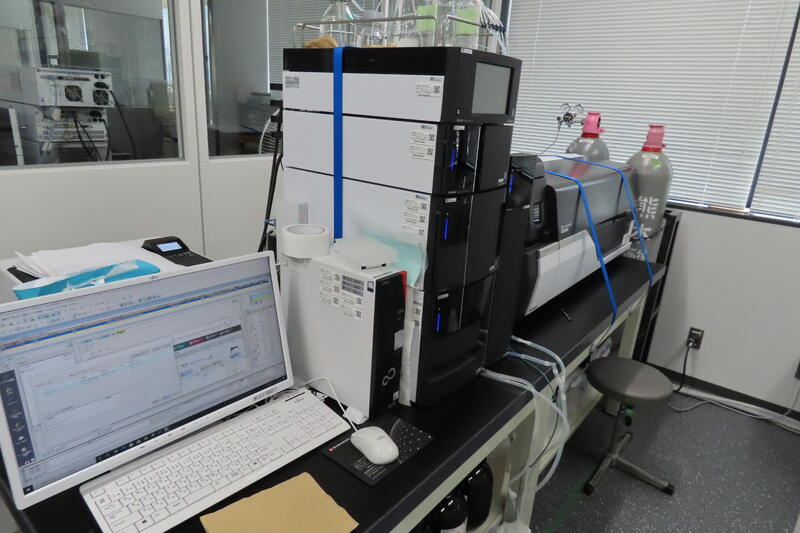

【生活デザイン科】視察研修(東海大学・森林総合研究所)

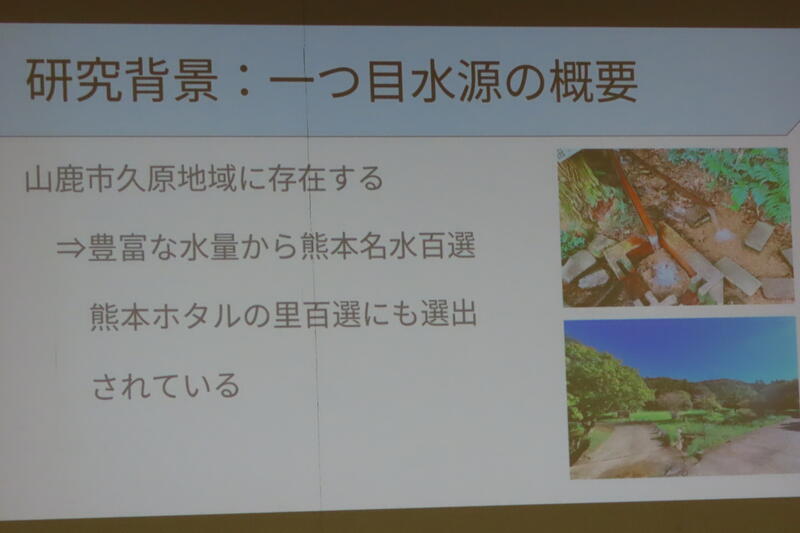

生活デザイン科2年生、地域創造コースでは高大連携をしながらプロジェクト活動を行っています。

今回は研究にご協力いただいている東海大学様の案内で、「森林総合研究所」と「東海大学阿蘇くまもと臨空キャンパス」の見学をさせてもらいました

場所は、熊本市黒髪の立田山のふもとにあります。まずは「森の展示館」から

館内には、興味深いものがたくさん。立田山に生息する鳥の鳴き声なども聞くことができます

次は、私達が試料の分析を依頼した機器の説明と分析手順を説明していただきました

装置の価格を聞いてびっくりです

最後は、質問をして理解を深めました

次は場所を移し、「東海大学阿蘇くまもと臨空キャンパス」です。空港のとなりに農学部のメインキャンパスが新設されています

ちょうどお昼時、東海大学から学食のランチをごちそうしていただきました

県産の木材がふんだんに使われていて、木のぬくもりを感じられる学食でした

それぞれが好きなものを注文しました。とてもおいしかったです

さあ、午後からの見学です。

照明が明るく、機器も新しい。こんなところで研究ができたら楽しいだろうな~、と感じました

展示物も目を引くものばかりです。

各研究室は、廊下側からガラスをとおして中を見ることができます。各研究室のPRがとてもおもしろく、工夫が素晴らしかったです

動物飼育エリアと実習用農場も見学。

すごいキャンパスだと思ったら、やっぱりそうですね・・・。

「グッドデザイン賞2024」と「ウッドデザイン賞」を受賞されたデザインと建築でした

今回、私達の研究している試料が、このような機器で分析され、その仕組みなども知ることができました。ぜひ、今後のプロジェクト活動につなげていきたいと思います

お忙しい中、見学をさせていただき、丁寧な説明までしていただきましてありがとうございました

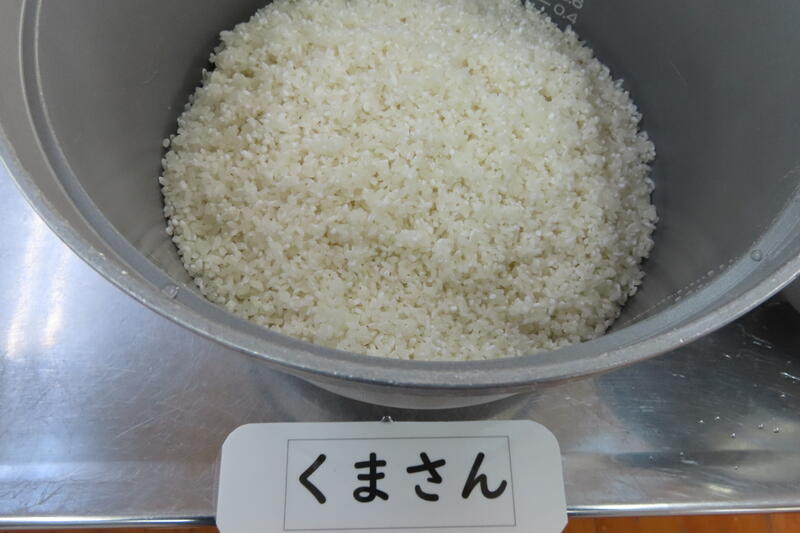

実習の集大成

生活デザイン科3年生、地域創造コース最後の授業となりました。

授業内容はテラリウム作りと、バケツ栽培したお米の試食です

まずはテーマを決めて、テラリウムを作成しました。

好きな瓶を選んだら、砂を引き、全体の形を決めます

次にカラーサンドや石、苔を配置してベースを作りました。

仕上げは好きな植物を植え付けて、全体を整えて完成

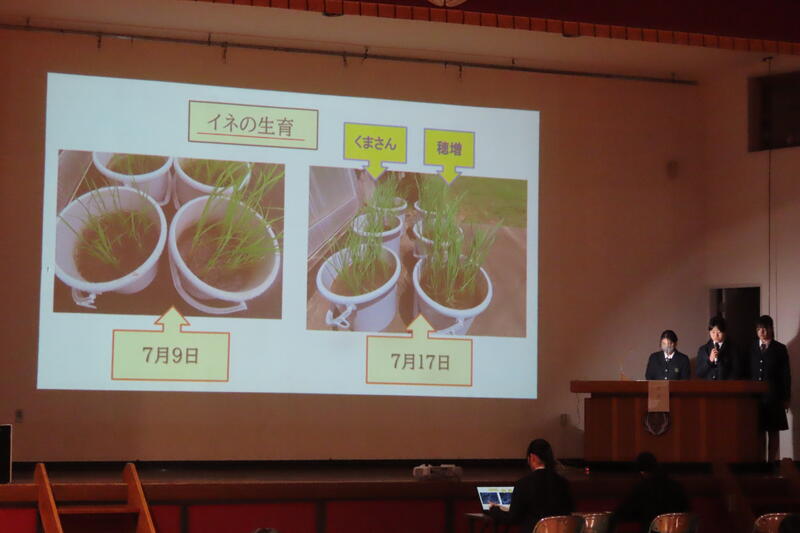

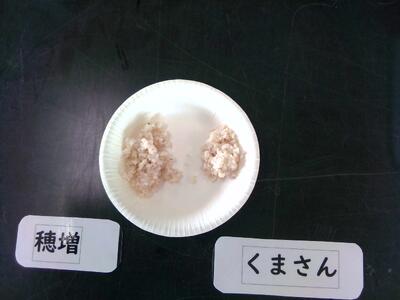

その後 穂増とくまさんの輝きの実食をしました

One Teamプロジェクトと並行してバケツ稲を作り、11月に収穫しました

掛け干しをして、精米は昔ながらの手作業です。

苦労して採れた3人分のお米です

米は昨日のうちに洗って、水につけておきました。

火にかけてコトコト3分で沸騰したので、弱火にしてコトコト・・・}

待ち遠しすぎますお腹が鳴り始めました

少なかったので10分ぐらいで炊きあがり、10分蒸らしました。

プロジェクトなので、調査もしっかりやりますよ

実食

くまさんは歯ごたえがあって、風味が残りました。

穂増は、豆(きなこ)の味がして、パラパラしていました。

今年の地域創造はいろんなことに挑戦しました。室内園芸装飾検定の取得やOne Teamプレジェクトでは古代米を育て、地域の方や高校生と交流しました。収穫した古代米「穂増」は大学へ成分分析を頼み、穂増を使ったメニューを大学生と一緒に調理し最後は私達の胃袋に入って終わりました。笑笑www

この研究をまとめて、学びの祭典で発表したり、玉名大俵まつりへの参加、2月に行われる菊池川流域高校生サミットでも発表が予定されています

この1年間、とても充実した実習を経験することができました。2月の発表は1年生が引き継いでくれます、これからも活動を続け、より発展した活動にしていってもらいたいです

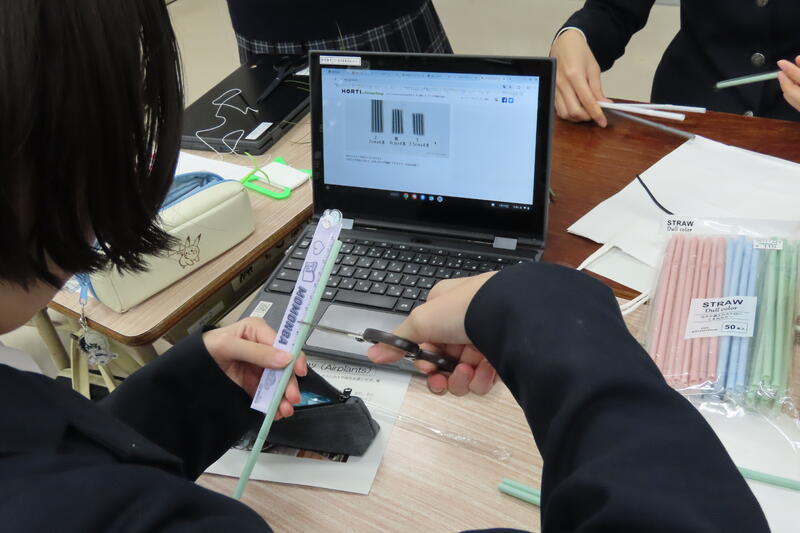

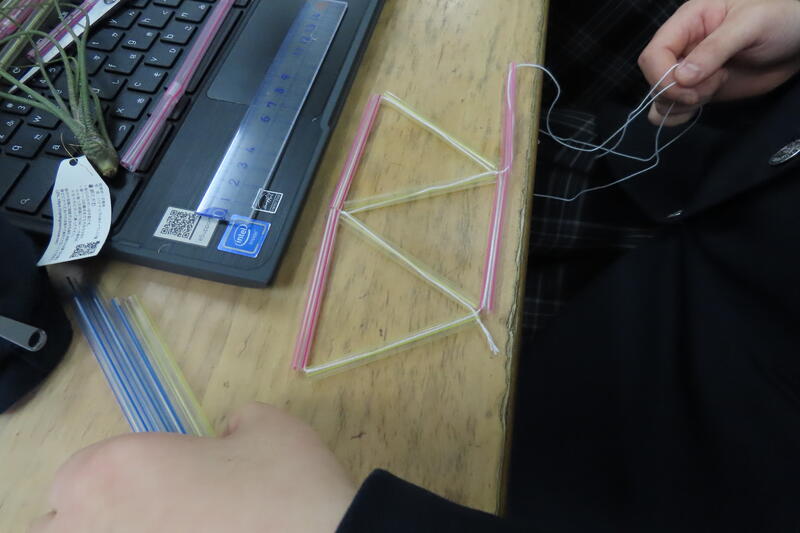

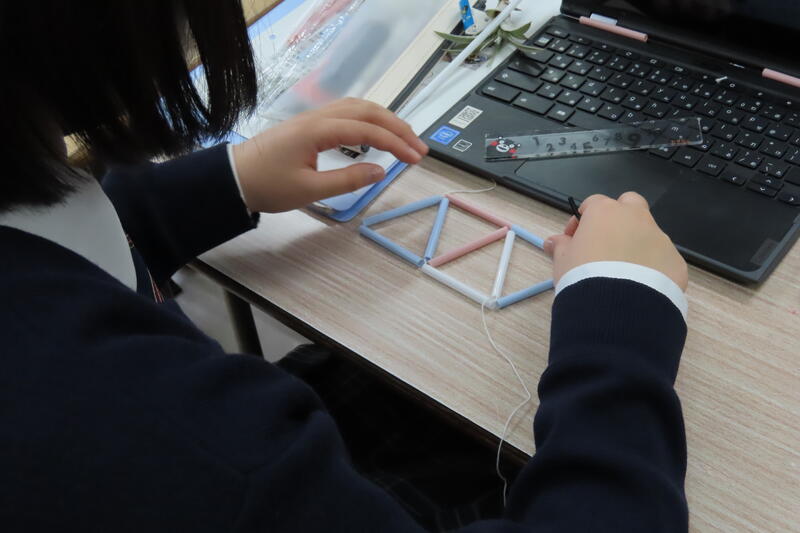

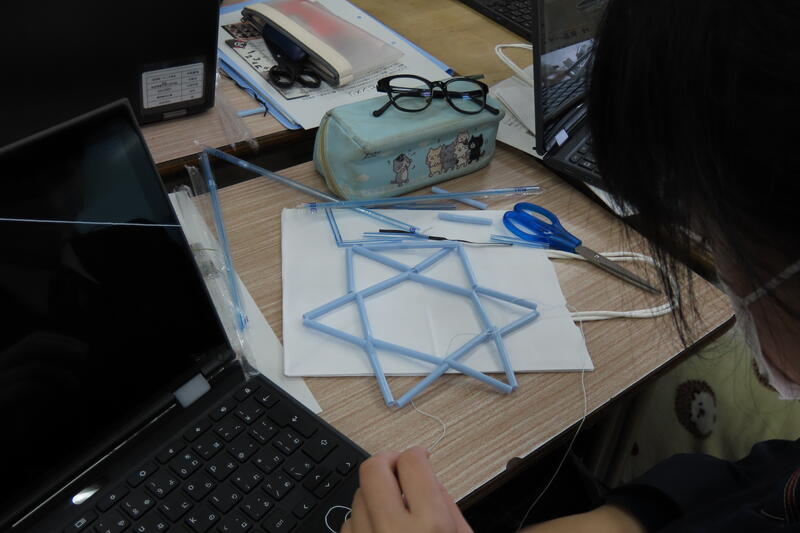

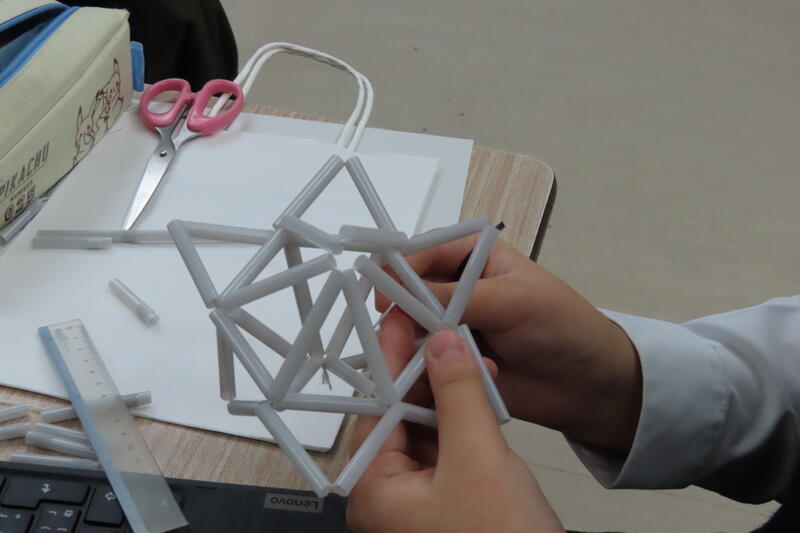

【生活デザイン科】ヒンメリ作り(エアープランツ)

ヒンメリとは、フィンランドの伝統的な装飾品のことです

本来はワラに糸を通し、多面体を構成したら、最後にそれらをつなぎ合わせて吊るします。

今回は、ストローを使ってヒンメリを作ってみることにしました

ストローをカットして、材料の準備からはじめます。

そして、ストローに糸を通して三角形をいくつも作っていきます。

こんな形もあります

ヒンメリができたら、それに「エアープランツ」をのせます

エアープランツとは、空気中の水分を吸って育つ、土のいらない不思議な植物です。インテリアプランツとして近年人気が高まっています

(※日本の気候下では空気中の水分だけでは生きていくことが出来ず、時々水を与えることが必要です)

生活に緑を取り込む、美しいインテリアを作ることができました

【生活デザイン科】みどり戦略学生チャレンジ交流会!

農林水産省が推進する「みどりの食料システム戦略」。その実現に向けて今年度より「第1回みどり戦略学生チャレンジ」が始まりました

生活デザイン科の地域創造コースでは、これに参加を宣言し、環境負荷低減の取組を行っています

今回は九州ブロックの参加チームによる「オンライン交流会」が実施されました

参加校は、福岡の糸島農業高校・佐賀の高志館高校・長崎の島原農業高校・宮崎の宮崎農業高校・高鍋農業高校・鹿児島の種子島高校、そして本校の合計7校です

各学校の特徴や地域性を生かした取組発表を聞き、とても勉強になりました。

オンラインではありましたが、他県の高校生とお互いに質問をしたり、楽しく交流することができました。これからも「環境にやさしい」取組をすすめていきたいと思います

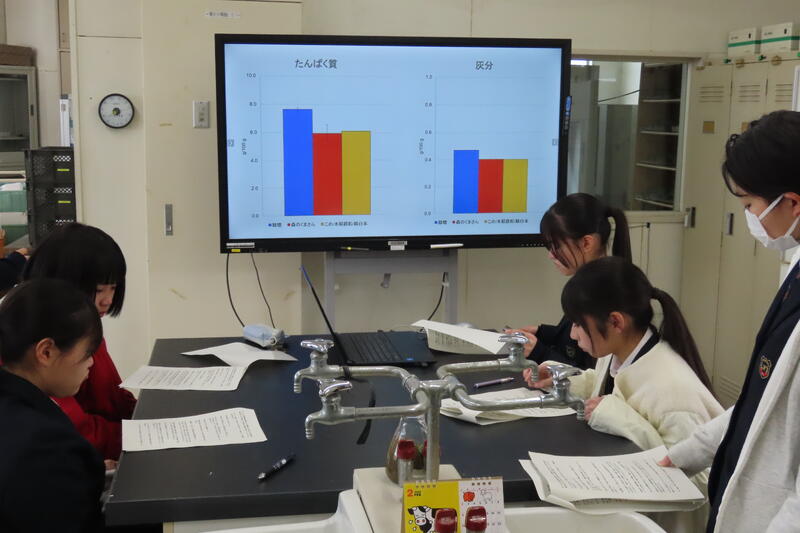

【生活デザイン科】尚絅大学との交流授業

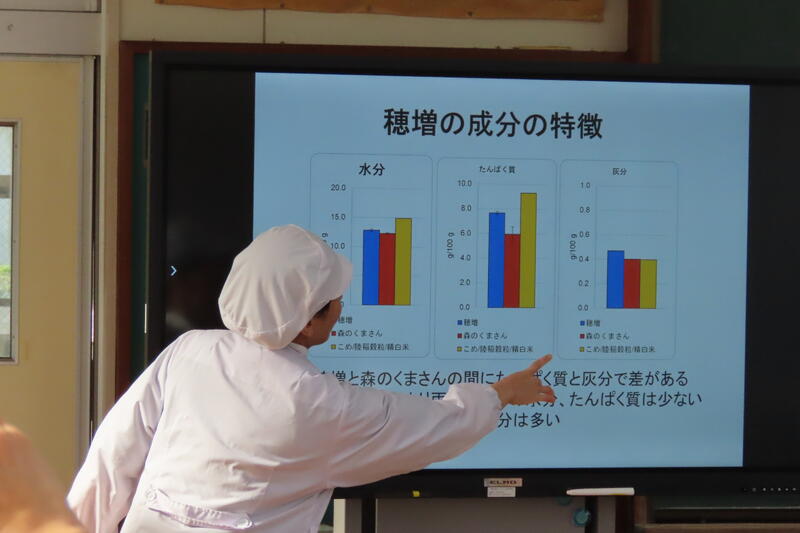

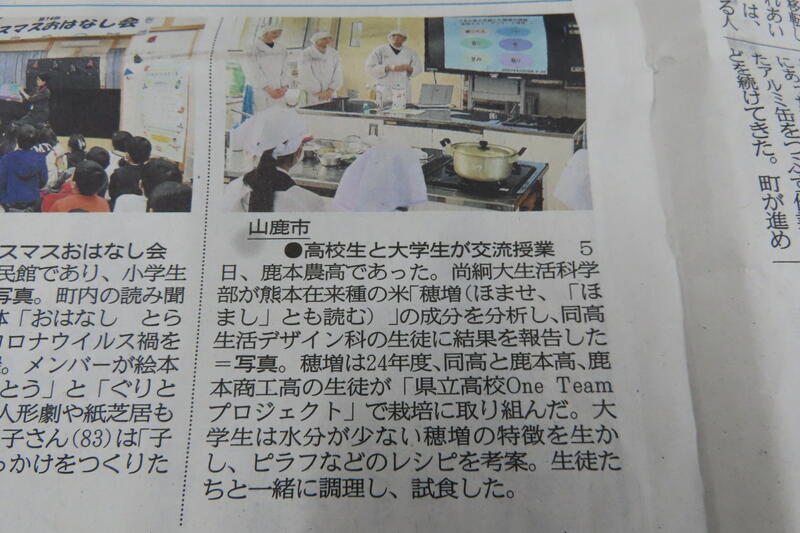

今年度、OneTeamプロジェクトで取り組んだ江戸肥後米の「穂増」について、尚絅大学に成分分析を依頼していました

今回、その分析結果の報告と開発レシピの調理実習を生活デザイン科と合同で実施しました

これは本校産の「くまさんの輝き」です。

そして、こちらがOneTeamプロジェクトで栽培した「穂増」です。

色の違いが分かるでしょうか

尚絅大学生活科学部から、先生・学生さん合わせて7名おいでいただきました

学生さん指導の下、調理開始

調理の合間に「成分分析の結果」を説明してもらいました

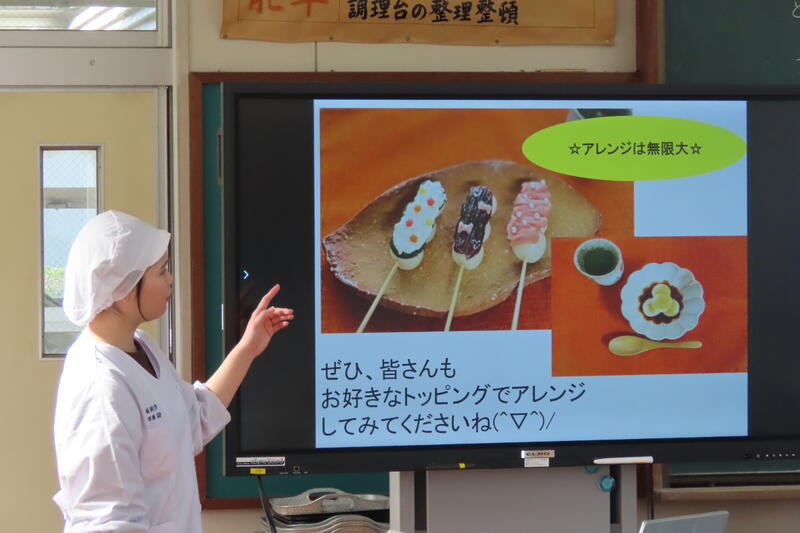

やはり、現代のお米と江戸時代のお米では、栄養成分・粘り・色など、たくさんの違いがあるようです さらに、穂増に合う「開発レシピ」では、米粉にしてお団子にするなど、デザート系の紹介もありました・・・おいしそう

それぞれのお米の炊き上がりです。同じ白米でもこんなに色が違います

何もつけずに食べ比べをしました。

本校産野菜を使ったみそ汁も準備。(いりこでだしを取りました)

最後にパセリを散らして「3種のキノコ香る秋ピラフ」の完成です

教えてくださった大学生を囲み、会話を楽しみながら試食をしました

この交流授業については、16日付熊日新聞に掲載されました

尚絅大学生活科学部の学生さんのおかげで雰囲気が和らぎ、各班とてもいいチームワークになっていました 管理栄養士という職業と進学についてのお話もありがとうございました

【生活デザイン科通信】コチョウラン販売中!

今年度から生活デザイン科で栽培を始めたコチョウランの花が咲きそろい、現在販売中です

最近は毎日手入れをしたり、支柱を立てて仕立てたり、販売用のラッピングをしたり。。

出荷準備でバタバタしております

明日は、午前中に校外販売も行う予定です

本校生が心を込めて育てたコチョウランです。

今から春までなが~く楽しんでいただける植物です見かけたら、ぜひお声掛けください

3H クリスマスケーキ完成!

3年生活デザイン科は2学期の終わりに恒例のクリスマスケーキを作りました。

それぞれが、テーマを決めてデコレーションしました。

スポンジケーキを焼くのは、2年次のロールケーキで練習済み。

チャチャチャとつくることができましたが、ナッペでは悪戦苦闘。

自分たちで2度塗りしたものを、食品科の宮嵜先生に教えていただきながら、微調整(大幅修正?)

そのあと、思い思いのデコレーションを楽しみました。

お互いのデコレーションを見て「かわいい」「すごい」と歓声が上がりました。

出来上がりはこの通り!ほらね、すごいでしょ!

【生活デザイン科】持久走大会フォト

先日行われた持久走大会、目的には「自己の限界に挑戦し・・・」とあります

さて、実際はどうだったのでしょうか

皆の笑顔、頑張る姿・・・輝いていました

【生活デザイン科】袋ジャガイモ 収穫!

9月中旬に袋に種芋を植え、育ててきた「袋でポテト」

10月には、芽かきや増し土なども行いました

いよいよ収穫です

「オホーツクチップ」という、ほくほく系の品種で、主に北海道で生産されています

形のいいジャガイモが収穫できました

油料理との相性がよく、ポテトチップスやコロッケなどがおすすめです

大満足

生活デザイン科2年生では小さな家庭菜園を作っています。

2学期の初めに、皆で持ち寄った野菜の種を植えて管理してきました。

今回はジャガイモ、ニンジン、ネギ、ブロッコリーを収穫しました

畝の立て方やマルチを張るのかはらないのか、種はどうやってまくのか・・

自分たちで考えながら取り組んだ菜園で、大きく実った野菜を収穫することができました。

全員大満足の笑顔です

採れた野菜は均等に分けて持ち帰りました

今から育つ野菜もあるので、これからの収穫も楽しみですね

3Hフードデザイン テーブルマナー講習会に参加

3年生活デザイン科は、熊本テルサにおいて、テーブルマナー講習会に参加しました。

フランス料理のコースをいただきながら、マナーとは何か、フランス料理の料理様式、

シルバー(カトラリー)の扱い方など、人と心地よく、品格のある態度で食事を楽しむための

基礎知識について、スライドで説明を受け、実践をとおして作法を教えていただきました。

グラスの位置や形にも意味があること、グラスの持ち方も、

そのお酒の特徴を生かすための決まりだということがわかりました。

ナイフとフォークの使い方をはじめ、例えばパンを食べるタイミングなど、

講師の先生に質問をすると、丁寧に教えてくださり、緊張して臨んだ私たちも、

和やかな時間を過ごすことができました。

講師の先生の、「楽しく、気持ちのいい会食の時間は、スタッフと食事をする人(お客様)との共同作業です。」

との言葉に、改まった食事の席だけでなく、毎日の食事を素敵な時間にするためには、

食事のマナーの知識だけでなく、料理を心を込めて作ってくれる人への

感謝が欠かせないと、あらためて思いました。

最後は、講師の先生にお礼を述べ、記念写真を撮りました。今日の学習をこれから生かしていきます!

税の作文コンクール 山鹿税務署長賞!

令和6年度「税に関する高校生の作文」コンクールにおいて、生活デザイン科1年の生徒が「山鹿税務署長賞」を受賞しました

これは、国税庁が税を題材とした作文を書くことを通じて、税に対する関心を一層深めてもらいたいという趣旨で、昭和37年度から毎年実施しているものです。

本年度は全国1,544校から178,159編の作文が寄せられたそうです

作文のタイトルは「誰かのおかげで」

山鹿税務署長様が直接本校までおいでいただき、賞状と記念品をいただくことができました

本当におめでとうございます

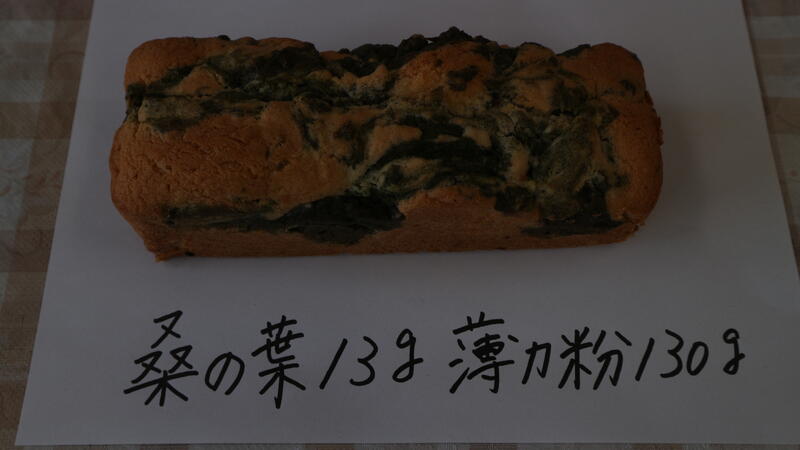

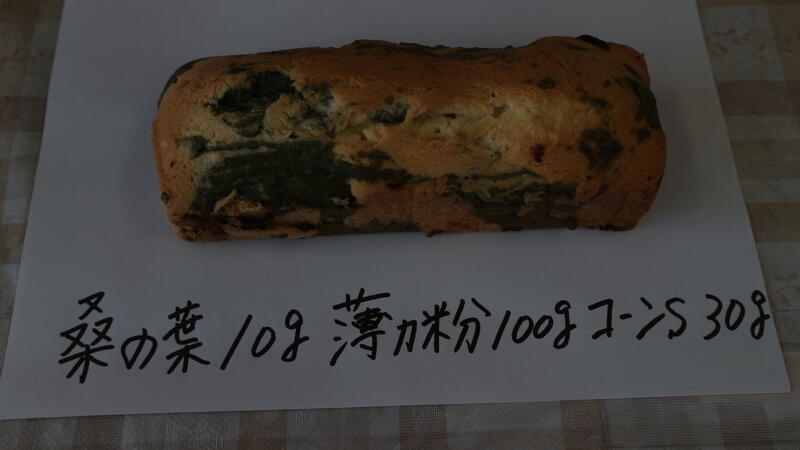

2H食文化 桑の葉マーブルケーキ完成

2H食文化の授業では、地域の特産物を使って新しい食の提案をしたいと考え、

桑の葉を使った菓子づくりに取り組んできました。和菓子や団子、洋風の焼き菓子など

いくつか考える中で、日持ちがよく1年中提供することができるパウンドケーキを

提案の1つとすることにしました。

試作をし、プレーン生地の黄色と、桑の葉の緑のコントラストを楽しめるマーブルケーキに決めました。

桑の葉の配合割合や使用する材料などは、先生方やクラスのみんなでアンケートを取って決めました。

出来上がったマーブルケーキです。

これからも、食文化の伝承と創造に取り組んでいきます!

3Hフードデザイン 台湾料理を堪能!

3Hフードデザインでは、六亀高級中学との姉妹港締結を機に台湾の食文化を学びました、

その中で、台湾では、屋台が生活に根付いていることを知り、屋台で人気だといわれている

大鶏排と葱油餅を作りました。

同量の強力粉と薄力粉に湯を加えて作る生地は、中国の餃子の生地の作り方と似ていました。

葱をのせて巻いた生地をめん棒で伸ばして、ごま油で焼きました。カリッとした焼きあがりとごまの香りがなんともも言えません!

ジーパイは、日本のから揚げと同じかと思っていましたが、

台湾に行かれた教頭先生から、「鶏肉は、大きくて、手のひらサイズくらいだった」と伺い、

包丁でたたきのばして、手のひらサイズにしました。

味付けに五香粉、衣にはかたくり粉とコーンスターチを使ったところ、独特の香りとパリッとした仕上がりになりました。屋台をイメージして、新聞紙にのせて、紙でくるんで試食しました。

感想は…「(日本の料理と)似ているけど、違う!違うけど、おいしい!」

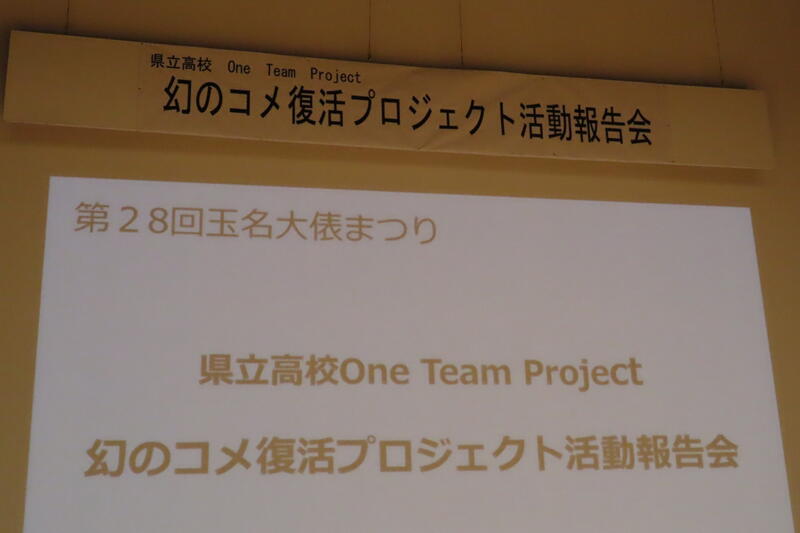

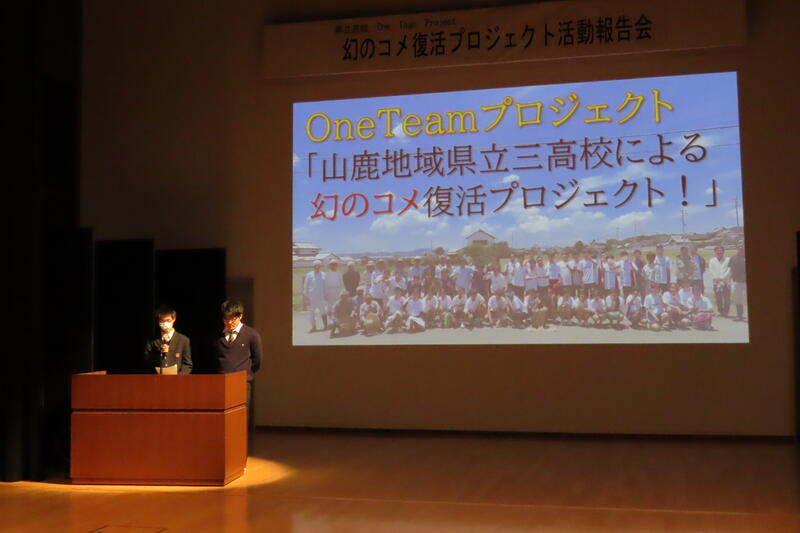

OneTeamプロジェクト活動報告会

11月23日(祝日)に行われた「くまもと玉名大俵まつり」に、OneTeamプロジェクト事業の活動報告の場をいただき、3高校(鹿本高校・鹿本商工高校・鹿本農業高校)を代表して鹿本農業高校が発表してきました

この祭りは今年で28回目で、玉名市の繁栄と五穀豊穣に感謝して開催される、玉名市の秋を代表する一大イベントです

「俵ころがしレース」をはじめ、重さ60キロの俵を抱えて速さを競う「米俵積出王決定戦」、玉名のあらゆる生産物の収穫に感謝した「グルメイベント」など、会場は熱気と活気に溢れていました

いよいよ発表です

発表後は質問等もあり、活動内容を高く評価していただきました

最後は、重さ1トンの巨大な俵の前で

近くで見ると、その大きさと迫力に圧倒されました