学校ブログ

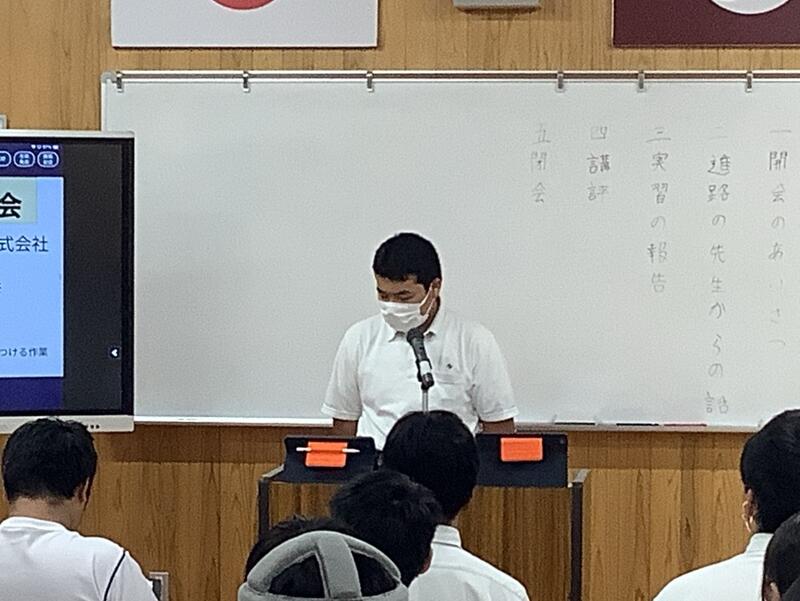

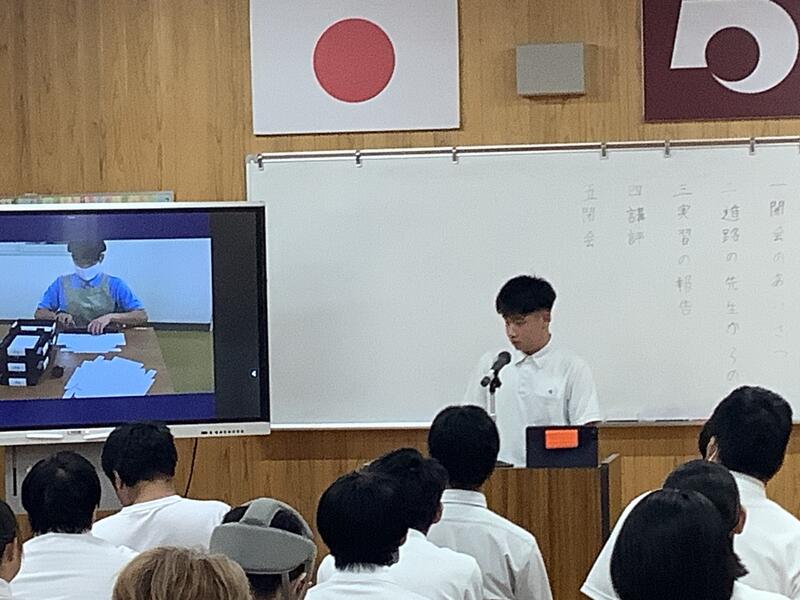

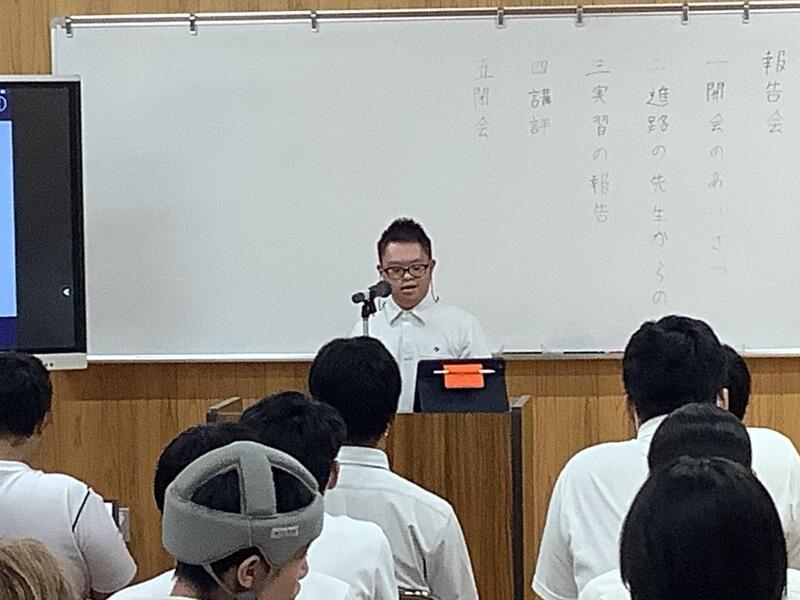

高等部3年生 後期現場実習報告会

10月1日(水)、高等部3年生の後期現場実習報告会を行いました。会には1・2年生も参観し、3年生の発表を真剣に聞いていました。発表では、実習中にいただいたアドバイスや反省点、振り返りだけでなく、「卒業までにできるようになりたいこと」についても一人一人が話しました。「丁寧に作業できた」「集中して作業できた」と実習での成果を話す生徒や、「毎日弁当を自炊した」と家庭生活での取り組みを発表する生徒もおり、それぞれの成長が感じられる内容でした。

校長先生からは、一人一人への温かい感想とともに、「1日1日を大切に」「どうしたら成長できるかを考えていきましょう」との言葉があり、生徒たちは「ありがとうございます」としっかり返していました。また、1・2年生に向けても「発表を聞いて学ぶことがあったと思います。3年生と一緒に過ごせる期間はあと半年。たくさん話して学んでください」とのメッセージをいただきました。

先輩の姿を後輩が見て学び、また後輩の姿が先輩の励みになる、そんな温かい時間となりました。

交通安全教室

秋の全国交通安全運動にあわせて、9月29日(月)に山鹿警察署から講師の先生をお招きし、交通安全教室を行いました。

小・中学部では、駐車場で模型車両を使い、交差点や横断歩道の渡り方を体験しました。高等部では、見通しの悪い横断歩道の渡り方、狭い道での歩行、車からの歩行者の見え方、自転車の乗り方について講話をいただき、実際に正門前を想定した横断歩道の渡り方を体験しながらご指導いただきました。

本校では、今回の交通安全教室での学びを今後の教育活動にも生かし、児童生徒が安全安心に生活できるように指導を続けてまいります。

【山鹿警察署 講師の先生の講話の様子(高等部)】

【横断歩道の渡り方体験の様子(高等部)】

【横断歩道の渡り方体験の様子(小中学部)】

【模型車両を使った体験学習の様子(小中学部)】

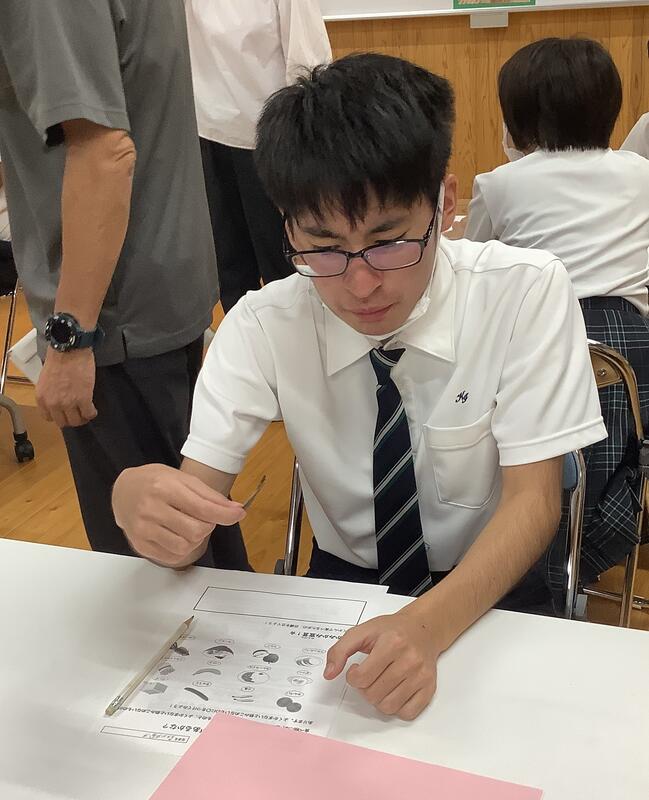

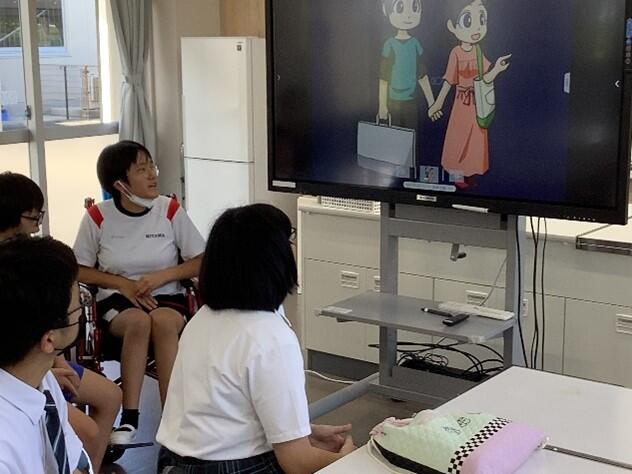

かむことの大切さを考え・朝ごはんのバランスアップを目指そう!

9月19日(金)に、鹿本給食センター栄養講師の広瀬久美子先生を高等部にお招きし、「かむことの大切さと朝ごはんのバランスアップについて」お話をいただきました。

かむことの大切さについては、生徒が昆布を噛む体験をしました。昆布を食べた生徒は、「しっかり噛んで味が変わった。」「20回以上は噛まなければ飲み込めなかった。」などの感想がありました。

みんなで朝ごはんを考える活動では、生徒それぞれの朝ごはんを紹介して、「一品これを加えたらいいのでは。」などのアイデアを出し合い、バランスの良い朝ごはんのメニューを考える良い機会になりました。

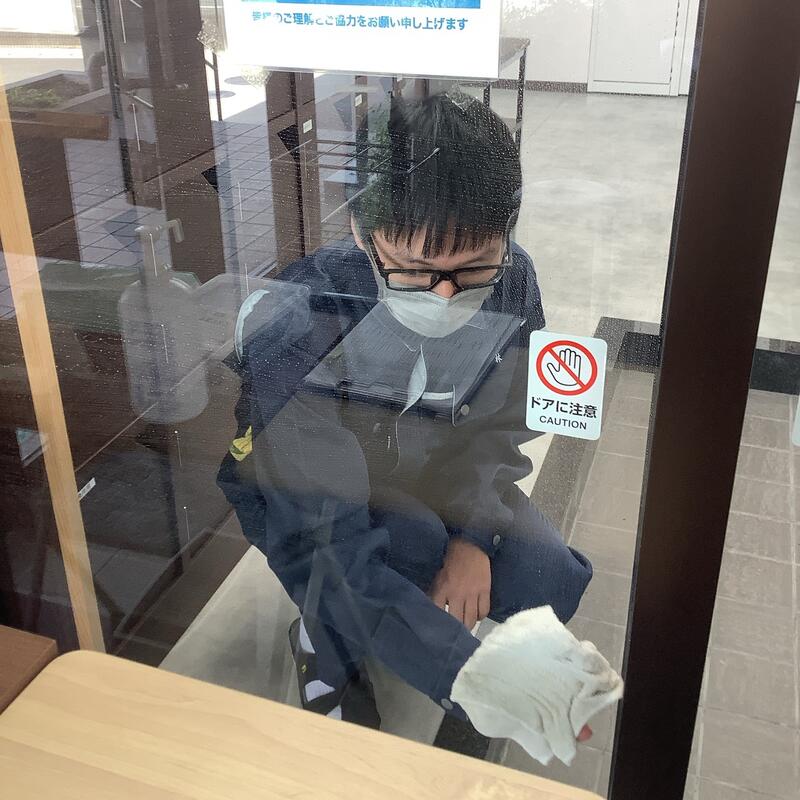

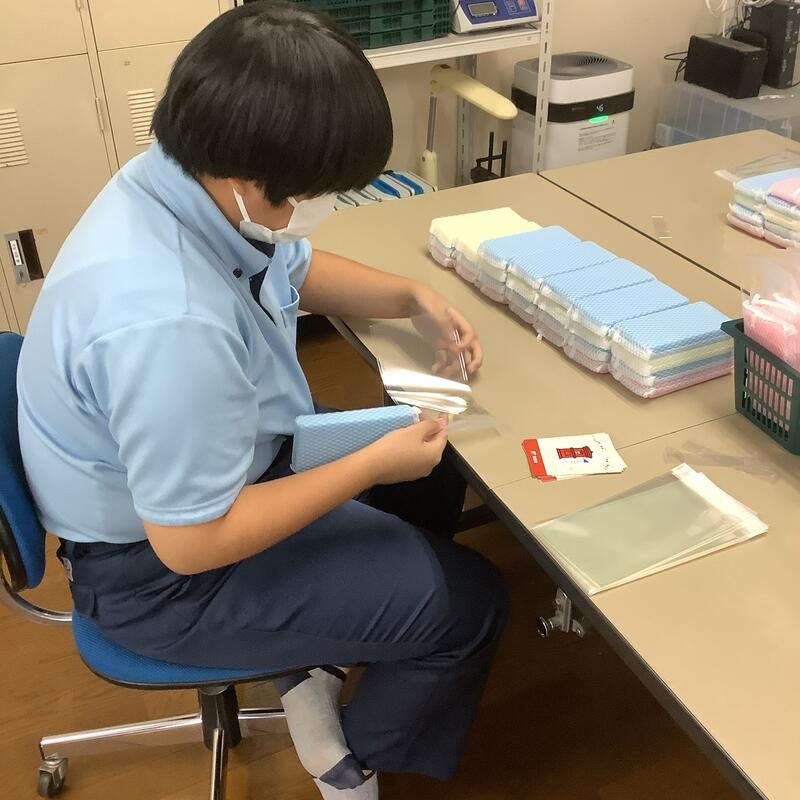

「高等部3年生 後期現場実習に励んでいます!」

9月9日(火)から始まった高等部3年生の後期現場実習も、中盤に差しかかりました。生徒たちは、それぞれが立てた目標を胸に、日々の作業に真剣に取り組んでいます。巡回の際には「ありがとうございます」としっかり伝えたり、「作業が楽しい」と笑顔で話したりする姿が見られました。新しい環境に緊張しながらも、一つひとつの経験を通して確実に成長している様子が伝わってきます。実習後にさらにたくましくなった姿で戻ってくることを楽しみにしています。

第4回 かもいなふれあいの日

9月3日(水)に第4回「かもいなふれあいの日」を行いました。かもいなタイムでは、「めちゃスポ」「班ごとに考えた活動」「のぼりづくり」に取り組みました。「めちゃスポ」では、動画を見ながら、身体を動かして、最後にめちゃスポの「M」のポーズをしました。「班ごとに考えた活動」では、風船バレーをしたり、夏休みの思い出を発表したりしました。また、学校の祭り等で使用できる 「のぼり」を役割分担をしながら、協力して作成しました。

新学期のスタートから充実した時間を過ごすことができました。

【めちゃスポで「M」のポーズをとる様子】

【「風船バレー」の様子】

【班ごとの交流「自己紹介」の様子】

【班ごとの交流「夏休みの思い出発表」の様子】