新着情報

天草の文科省指定校担当者会を実施しました

9月20日(金)、天草高校SSH研究部室において、第1回天草管内県立学校における文部科学省指定校担当者会を実施しました。

みなさんは、天草管内に3つの文部科学省指定校があることを知っていますか?

①天草高校:スーパーサイエンスハイスクール(SSH)

②天草拓心高校:地域との協働による高等学校教育改革推進事業(プロフェッショナル型)

③上天草高校:地域との協働による高等学校教育改革推進事業(地域魅力化型)

今回は初めてであったため、各校の取り組みの紹介や情報交換を行いました。

今後も、天草管内でできる指定校間の連携の形を模索します。

■ 天草拓心高校HP → https://sh.higo.ed.jp/amakusatakushin/

■ 上天草高校HP → https://sh.higo.ed.jp/kamiamakusa/

■ 地域との協働HP → http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/kaikaku/1407659.htm

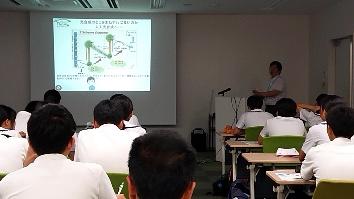

ジャパンシステム株式会社からの助言

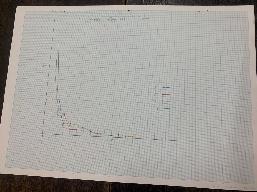

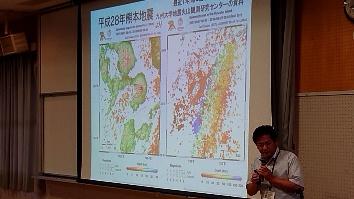

9月19日(木)、五和町に支社があるジャパンシステム株式会社の横瀬様から、科学部の研究に対する助言を頂きました。

科学部1年生が、JISを用いた地震の発生源のモデリングを行っており、専門的なパソコン技術を学ぶ機会となりました。

横瀬様、ありがとうございました。

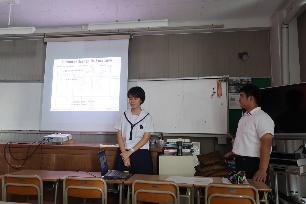

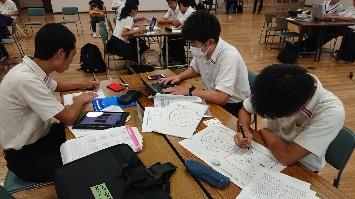

ASⅡ・Ⅲの様子

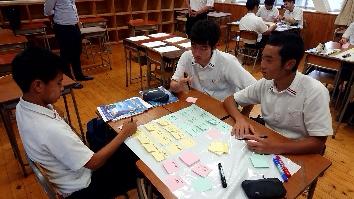

9月19日(木)のASⅡ・Ⅲです。

ASⅡでは、グループでディスカッションしながら、実験データを集めています。

ASⅢでは、研究論文作成を行っています。

天草陶石の表彰状!

9月18日(水)、天草宝島起業塾で最優秀賞を獲得した2年あおさ班に、天草陶石で作ったプレートが授与されました。

高浜焼で有名な寿芳窯の作品です。

本校SSH運営指導委員でもあられる天草市役所経済部長の松元様から手渡されました。

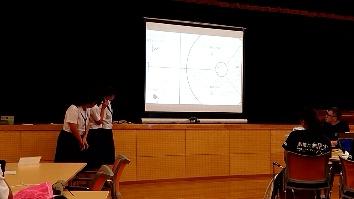

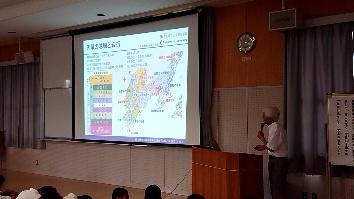

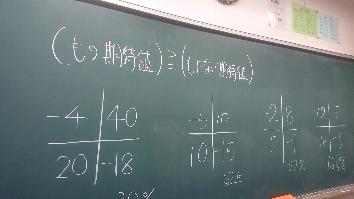

数科学探究Ⅰ「コンビニ出店問題と天草の防災問題②」

9月18日(水)の数科学探究Ⅰです。

今回は、前回学んだコンビニ出店問題を天草の防災問題に関連付けて、どの地域の方々がどこに避難するとよいのかを考えました。

最後に、自分たちで導き出した分割法の問題点を話し合いました。

■ テキストはこちら → https://sh.higo.ed.jp/amakusa/SSH/text

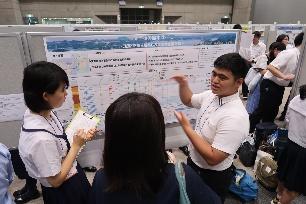

ASⅠ グループ研究 県立大学生とのディスカッション

9月17日(火)のASⅠです。

グループ研究が本格化し、実際にプランに従って実験する班も多くなってきました。

そして、今日は熊本県立大学総合管理学部に通う卒業生たち来てくれました。

主に、起業を考える班にアドバイスして頂きました。

数科学探究Ⅰ 「コンビニ出店問題と天草の防災問題①」

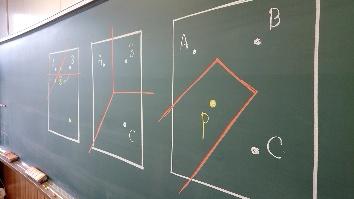

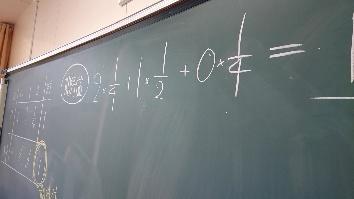

9月10日(火)の数科学探究Ⅰです。

今日から3時間で、コンビニ出店問題と天草の防災問題というテーマに取り組みます。

A,B,Cという3つのコンビニが立地している中、新店舗Pをどこに出店するのかを考えました。

条件として、人はもっとも近いコンビニにいくものと仮定しています。

みなさんも、考えてみてください。

■ テキストはこちら → https://sh.higo.ed.jp/amakusa/SSH/text

“まちゼミ”でのプレゼン②

9月8日(日)、天草市役所主催の“まちゼミ”という企画第2段です。

1年農業班、2年観光班、2年あおさ班がプレゼンテーションを行いました。

会場は、前回と同じAma-bizです。

農家の方や、観光協会の方、起業支援者など、様々な方面からのアドバイスがあり、とても貴重な会となりました。

ASⅡ・Ⅲ 研究活動再開

9月5日(木)のASⅡ・Ⅲです。

ASⅡは、夏の発表会や研修を活かす話し合いを行い、グループ研究を再開しました。

ASⅢは、今までの研究活動を論文にまとめることに挑戦します。

“まちゼミ”でのプレゼン

9月4日(水)、天草市役所主催の“まちゼミ”という企画で、2年あおさ班がプレゼンテーションを行いました。

会場は、Ama-bizです。

実際に、化粧品を製造・販売をされている業者の方などが参加されており、具体的なアドバイスを頂きました。

ASⅠ グループ調査

9月3日(火)のASⅠです。

2学期はじめということもあり、夏休みの調査についての確認から行いました。

インタビュー結果をまとめたり、実験を行う班もありました。

10月に実施する中間発表に向けて、ASⅠは、活動再開します。

同窓会のHPにGLSと関西研修の記事が掲載されています

同窓会のホームページに、関西研修やグローバル・リンク・シンガポール(GLS)の記事が掲載されています。

同窓生の方々の視点から書いてある記事になりますので、ぜひご覧ください。

■関西あまたか会の関西研修 → http://amatakakansai.sakura.ne.jp/wp/2019/09/01/sshtraining_kansai2019/

■関西あまたか会のGLS → http://amatakakansai.sakura.ne.jp/wp/2019/09/02/globol-link-singapore-2019/

■関東あまたか会のGLS → http://kantou-amatakakai.com/index.html

■中京支部のGLS → http://amachu.iinaa.net/index.html

第2回SSH担当者会

9月2日(月)、第二高校においてSSH担当者会が行われました。

熊本県教員委員会主催で、SSH4校(第二、熊本北、宇土、天草)などの担当者が参加しました。

12月1日(日)に行われる熊本県スーパーハイスクール指定校合同発表会の日程や、次年度の九州SSH担当者会の日程を詰めました。

また、各校のHPを閲覧し、それぞれの特徴を共有しました。

SSH関西研修(スパコン京)

スーパーコンピュータ京のあった理化学研究所計算科学研究センターを訪問しました。

現在、ポスト京「富岳」に移行しているため、展示室のみの見学となります。

スーパーコンピュータを用いたシミュレーションの役割などを学びました。

https://www.r-ccs.riken.jp/jp/

SSH関西研修(理研BDR)

8月28日(水)、関西研修最終日です。

神戸にある理化学研究所生命機能科学研究センター(BDR)で、ライフサイクルの研究について学びました。

高橋SCから生物研究の基本となる「みる」「ならう」「あやつる」について、理研の研究成果をもとにしながら説明を受けました。

次に、平賀SCにも加わって頂き、展示室と実験室を見学し、透明マウスやプラナリアなどについて学びました。

本校生からの質問も途切れることなく、充実した研修となりました。

高橋SC、平賀SC、理化学研究所の皆様、ありがとうございました。

SSH関西研修(大阪市立大学研修)

8月27日(火)の午後は、大阪市立大学の人工光合成研究センターでの研修です。

天尾センター長より、光合成の仕組みの一部を人工的に再現し低炭素社会を目指すことの重要性を学びました。

ASクラスの課題研究を基にした質問も多くあり、関心が高まったようです。

天尾様、御講演ありがとうございました。

人工光合成研究センター → http://www.recap.osaka-cu.ac.jp/

SSH関西研修(大阪大学研修)

8月27日(火)、関西研修2日目です。

午前中は、大阪大学において高野先生から、データサイエンスを学びました。

基礎的な理論から実際に行われている研究内容まで、幅広く具体的に教えて頂きました。

また、本校卒業生であり理学部大学院所属の野下くんから、大学での学びや、生活といった話をして頂きました。

高野先生、野下くん、ありがとうございました。

■数理・データ科学教育センター → http://www-mmds.sigmath.es.osaka-u.ac.jp/

→ https://twitter.com/OU_MMDS/status/1166860304182992896

SSH関西研修(先端企業研修)

関西研修の先端企業研修です。

大阪府内の先端企業3社を訪問し、科学技術に対する考え方や、社会貢献の在り方などを学ぶことが目的です。

概要説明の後に、工場や展示場の見学、そして質疑応答といった形で行われました。

また、企業側から「SSHの理数系教育が、みなさんにどのように役立つか考えたことがありますか?」といった質問もあり、有意義な時間となりました。

①ダイキン工業株式会社 https://www.daikin.co.jp/

ヒートポンプという考え方や何種類もの空調設備の仕組み、技術者になるために必要なことなどを学びました。

②塩野香料株式会社 https://www.shiono-koryo.co.jp/

天然由来の香料と合成香料の違いや、香りを調合し、目的とする香りを作り出す過程について学びました。

③大陽日酸株式会社 https://www.tn-sanso.co.jp/jp/index.html

幅広い分野で活用価値のある液化ガスや、3つの熱伝導を学び、液体窒素を用いた実験を体験しました。

SSH関西研修が始まりました!

8月26日(月)、今年度の関西研修がスタートしました。

大阪駅に着くと、関西あまたか会の山中会長はじめ6名の同窓生の方々が歓迎してくださいました。

今から3班に分かれ、企業研修を行います。

試料採取

8月24日(土)、(株)ホープ建設コンサルタント に出向いて、試料を採取させていただきました。

写真はその様子です。

10月の発表会に向けて頑張ってます。

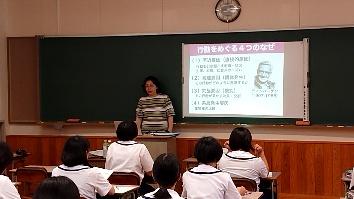

天高総合大学開講!

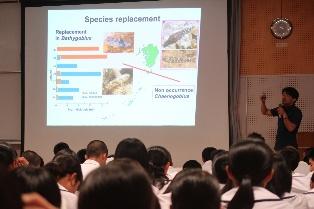

8月23日(金)、1・2年生を対象とした天高総合大学が行われました。

これは、SSH事業の中でも「研究者に学ぶ」という位置づけで開催しており「大学の講義を直接受講することで、専門的知識を高めることへの興味や知的好奇心を喚起するとともに、学問を学ぶことの意義を学ぶこと」を目的に企画しています。

今回は下記の13講座が開講され、全員が2講座ずつ受講しました。

オールイングリッシュの講義や化学実験を行う講義など、多種多様な講義が行われ、生徒たちにとって刺激ある時間となりました。

御講義いただいた先生方、お世話になりました。

【開講講座】

■ 西洋史とアメリカ史 熊本大学 三瓶准教授

■ 出川イングリッシュはヤバい! 熊本学園大学 米岡教授

■ 行政学入門 熊本県立大学 井寺准教授

■ 公的年金の考え方 下関市立大学 横山准教授

■ ひとはなぜ泣くの 九州ルーテル学院大学 和田教授

■ ストレスマネジメント教育 熊本大学 本吉准教授

■ スポーツと理学療法 熊本保健科学大学 松原准教授

■ 超高齢化社会における健康の課題と地域看護活動 宮崎大学 吉永准教授

■ 技術者ってかっこよくって、わるくない 九州工業大学 斎藤准教授

■ ペットボトルでナノさいえんす! 崇城大学 池永教授

■ シンクロトロン光の発生とその利用 熊本大学 細川教授

■ 地球温暖化と砂漠化に挑む作物学 鹿児島大学 志水教授

■ 魚介類のアレルギーの原因を探る! 長崎大学 濱田准教授

天草宝島起業塾の特別講座

8月21日(水)、天草高校3F学習室において、投資家の竹井佑介様による講演がありました。

竹井様は牛深町出身で、投資をしながら、できた利益を社会に還元する活動をされています。

今回は、竹井様のご経験や起業とはどのようなものなのか、起業の先に何を見出すかで見え方が変わるといった内容であり、とても刺激を受ける会となりました。

また、ビジネスプランに対する助言も頂きました。

竹井様、ありがとうございました。

SSH通信No.22を発行しました。

ハンドボーリング調査

8月10日(土)、天草市本渡港周辺でハンドボーリングを行いました。

これは、科学部海水準班が調査範囲を広げるために行ったものです。

干潮時刻を狙って、協力しながら、掘り進めました。

SSH通信No.20とNo.21を発行しました

SSH通信No.20とNo.21を発行しました。

No.20は天草学連続講義の内容と生徒の変容、No.21は日本代表として出場したGlobal Link Shingaporeの特集となっています。

ぜひ、ご一読ください。

過去の記事はこちら → https://sh.higo.ed.jp/amakusa/SSH/SSH通信

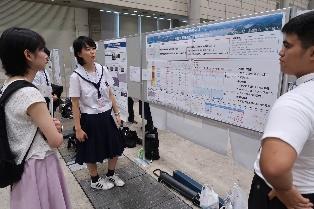

SSH生徒研究発表会 in 神戸国際展示場 2日目

8月8日(木)、神戸国際展示場で行われているSSH生徒研究発表会2日目の様子です。

午前中は、昨日選出された代表6校の研究口頭発表がありました。

本校と同じような身近にあるものをテーマにしたものや、論述誌に投稿し掲載されているものなど、とても刺激ある話を聞くことができました。

仮説に基づいた複数の実験や、データ量、統計の取り方といった今後目指すべき指針を学ぶことができました。

午後からは、再びポスター発表です。

研究成果を多くの方々に発信することができました。

この2日間で得たものを、今後の研究活動、そして2年生に伝えたいと思います。

たくさんの応援、ありがとうございました。

科学部海水準班が読売新聞オンラインに掲載されました。

8月8日(木)の読売新聞15面(全国版)に、先日のグローバル・リンク・シンガポールに関する記事が載っています。

その中で、ASⅠの取り組みや、科学部海水準班の様子も掲載されました。

特に、読売新聞オンラインで、本校の動画が特集されています。

「読売オンライン 高校生 探究」と検索してみてください。

本校の動画を見る際には、下記URLをクリックし、読売新聞無料会員登録をする必要があります。

https://www.yomiuri.co.jp/stream/75/

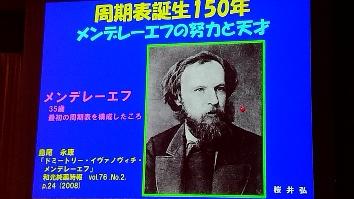

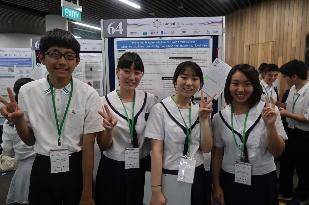

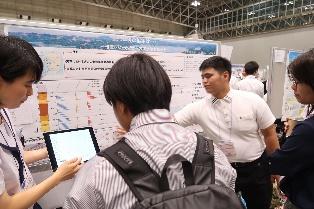

SSH生徒研究発表会 in 神戸国際展示場

8月7日(水)、神戸国際展示場で行われるSSH生徒研究発表会の様子です。

開会行事の後、京都薬科大学名誉教授の桜井弘様から「周期表150周年 メンデレーエフの努力と天才」という基調講演がありました。

その後、午前2時間、午後3時間30分のポスター発表を行いました。

5名の生徒が同時進行で発表する天高スタイルで、主体的に発表しました。

明日の代表口頭発表には選ばれませんでしたが、ポスター発表が残っていますので、頑張りたいと思います。

SSH生徒研究発表会が始まります。

8月7日(水)、いよいよSSH生徒研究発表会が始まります。

これは、全国のSSH校・経験校218校が集い、研究成果を発表しあいます。

朝から準備及び発表リハーサルを終え、本番に臨みます。

応援、よろしくお願いします。

神戸に到着!

8月6日(火)、明日から行われるSSH研究成果発表会に参加するため、神戸に到着しました。

台風の影響で当初の予定から大幅に遅れてしまいましたが、明日からの本番に向け、気持ちを高めています。

応援、よろしくお願いします。

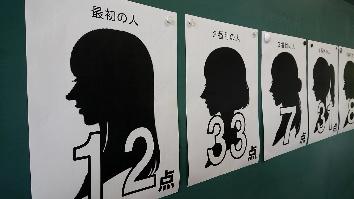

天草宝島起業塾 6日目【最終プレゼン】

8月4日(日)、国際交流会館ポルトにおいて行われた天草宝島起業塾6日目に参加しました。

午前中に収支計画を練り直し、午後からの最終プレゼン会に臨みました。

審査員は、京都大学の若林先生と金先生、日本政策金融公庫の尾崎様、Ama-bizの内山センター長、そして中村天草市長です。

6日間をともにした4校8班で発表を行い、審査員からの質疑に答えました。

各校の発表タイトルは以下の通りです。

■ 学コン活 (倉岳校)

■ ハニープロジェクト (牛深高校TOS)

■ Sea Jewelry (あおさ石鹸) (天高2年)

■ 自然の対決でみんなを笑顔に!(天高17・2年)

■ 猪★ベーション (牛深高校MATTYS)

■ ツアーを開催しまーす!! (天高3年)

■ Change!! (天高1-5)

■ 移住者交流ツアー (拓心高校A)

【最終プレゼン会結果】

優秀賞 : 天高17、牛深高校MATTYS

最優秀賞 : 天高2年

見事、最優秀賞と優秀賞を受賞しました。

※関連記事が、熊本日日新聞2019年8月9日(金)22面に掲載されました。

※関連記事が、市政だより天草No.293 2019年9月号p10~p11に掲載されました。

国際インターネット会議 in 天草高校視聴覚室

8月4日(日)、天草高校視聴覚室においてTTbizという企画に、ASⅠ2チームが参加しました。

TTbizとは他国の高校生とチームを組み、旅行プランを作成・プレゼンし、いかに魅力的なものか競い合うコンテストです。

10/12の1次選考に向けて、それぞれ韓国とシンガポール、フィリピンの高校生と協力していきます。

今日はインターネット会議で概要説明と、チームの発表がありました。

全て英語でしたが、新しい経験にとても意欲的に参加していました。

天草宝島起業塾 5日目

8月3日(土)、国際交流会館ポルトにおいて行われた天草宝島起業塾5日目に参加しました。

今まで作成してきたビジネスプランを発表し、京都大学の若林先生や日本政策金融公庫の尾崎様、Ama-bizの内山センター長からの質疑を受けました。

プランの内容や、比較となるものの提示など、新たな視点を学びました。

午後からは、明日の最終プレゼンに向けて、更にプランを練り直しました。

明日の13:00から最終プレゼン審査会が行われます。

場所は、国際交流会館ポルトです。

一般公開されていますので、興味があられる方は、御来場ください。

第3回天草サイエンスアカデミー(小中学生の科学講座)

7月31日(水)、天草高校において第3回天草サイエンスアカデミーを開催しました。

これは、小中学生に向けた科学の祭典で、2年ASクラスが企画し実施したものです。

今回は4講座を2回ずつ開講し、計120名程の小中学生に科学の面白さを伝えました。

少し戸惑う場面もありましたが、受講者と一緒に楽しく取り組むことができました。

※関連記事が、熊本日日新聞2019年8月4日(日)16面に掲載されました。

割れないシャボン玉を作ろう

キラキラ石けんを作ろう

かたくり粉の不思議(ダイラタンシー)

ロボットで宝箱をつかみとろう(プログラミング)

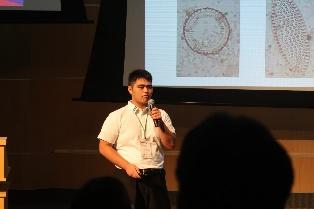

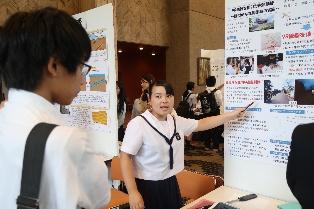

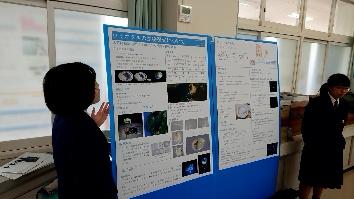

第10回サイエンスインターハイ@SOJO

7月28日(日)、崇城大学SoLAホールを会場としてサイエンスインターハイ@SOJOが行われました。

記念すべき第10回を迎える今回は、九州圏内26校より、756人(143件)の高校生が参加し、研究発表をポスター形式で行います。

本校からは、2・3年ASクラスと科学部あわせて78名が参加し、計25件の研究発表を行いました。

自分たちの研究を伝えるだけでなく、他校の素晴らしい発表からも多く学ぶ機会となりました。

また、本校SSH運営指導委員の田丸様及び日本化学会会長の川合様の特別講演も刺激ある内容でした。

今回得たものを、次の研究活動に活かしたいと思います。

シンガポール国立大学キャンパスツアー

7月28日(日)、シンガポール国立大学(NUS)のキャンパスツアーに参加しました。

最先端の研究や設備、NEWater(下水道処理システム)見学などを行いました。

このような環境で学ぶ天高生も、近いうちに出てくるかもしれませんね。

【世界大会】Global link Shingapore

7月27日(土)、いよいよグローバル・リンク・シンガポールが始まりました。

オーラル発表は、堂々とした練習以上のプレゼンテーションができ、ポスター発表は、主体的に聴衆を呼び込んで発表を行いました。

受賞はなりませんでしたが、自分たちの研究成果を世界に発信することができたと思います。

また、世界中の高校生が真剣に研究していることや、研究レベルの高さ学ぶことができました。

この大会に出場するにあたり、多くの方々からの御声援や御支援を頂きました。

ありがとうございました。

シンガポールでのリハーサルとプレポスター発表

7月26日(金)、無事にシンガポールに到着。

午後から南洋工科大学でのリハーサル及びプレポスター発表を行いました。

現地の雰囲気を感じながら、よい調整ができました。

7月27日(土)の11:45(日本時間は12:45)が本番です。

応援、よろしくお願いします!

シンガポールに向け出発!

7月25日(木)、科学部6名がグローバル・リンク・シンガポール出場に向け出発しました。

今回の出場に際し、ご尽力いただいた同窓会の方々にも激励を受け、気持ちが高まったようです。

日本代表として出場する山下くんと古田さんは、7月26日(金)の14:40から現地でリハーサルし、7月27日(土)の11:45からオーラル発表を行います。

また、特別に育成枠として参加する1・2年生4名は、7月26日(金)の15:30からポスター発表を行います。

応援、よろしくお願いします。

GLS情報 → https://www.jtbbwt.com/gl/gls/

JST学校訪問

7月24日(水)、科学技術振興機構(JST)の鈴木主任調査員が学校訪問に来られました。

天草高校のSSH事業の進捗状況を説明し、今後の方向性に対する助言を頂きました。

また、明日からシンガポールに出発する科学部海水準班にもアドバイスして頂きました。

鈴木様、ありがとうございました。

九州大学臨海実験所研修 2日目

7月23日(火)、九州大学臨海実験所研修2日目の様子です。

本日は、昨日採取し同定した潮間帯生物を集計し、データ解析を行いました。

潮間帯上部と中部に分け、相対優占度曲線を用いて視覚的に表しました。

この2日間を通して、大学で行われる実習を体験することで、研究は地道な作業の積み重ねであることや、生物の違いを見つける視点など、数多くのことを学ぶことができました。

新垣先生をはじめとする臨海実験所の皆様、お世話になりました。

九州大学臨海実験所研修 1日目午後の部

九州大学臨海実験所研修1日目午後の部です。

潮間帯生物に関する講義を受け、実際に海で採取をしました。

コドラードを用いて、潮間帯上部と中部にわけて採取します。

その後、種の同定と定量調査を学びました。

一つの種を同定するまでに、とても多くの時間がかかりましたが、新垣先生やNiNi先生、3名のTAの方々とディスカッションしながら、楽しく取り組みました。

九州大学臨海実験所研修 1日目午前の部

7月22日(月)、次年度ASクラス希望者を対象とした九州大学臨海実験所研修を行っています。

これは、大学の実習研修を体験することで、次年度から始まる科学的な探究活動の基礎とすることを目的に実施しています。

午前の部は新垣先生に説明を受け、植物性と動物性のプランクトンを採取し、スケッチを行いました。

プランクトンの複雑な構造を知ることができました。

天草宝島起業塾 4日目

7月21日(日)、天草市民センター展示場で行われた天草宝島起業塾4日目の様子です。

これまで練り上げたビジネスプランの中間発表会が行われました。

この起業塾には天草高校4チームの他に、天草拓心高校や牛深高校、天草高校倉岳校からも参加があっています。

それぞれのプランを発表しあいました。

天草宝島起業塾 3日目

7月20日(土)、天草市役所2Fにおいて天草宝島起業塾が行われました。

まずはじめに、今年度6月にオープンした新庁舎内案内をしていただきました。

明るく整った環境であることを教えていただきました。

次に、日本政策金融公庫の尾崎様から、高校生ビジネスグランプリの説明やビジネスプラン作りのポイントを教えていただきました。

午後からは、フィールドワークに向かいまとめをして、3日目終了です。

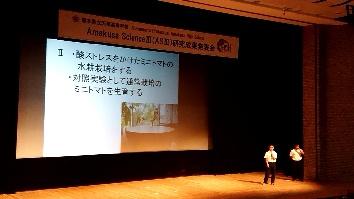

ASⅢ研究成果発表会

7月19日(金)、天草市民センターにおいてASⅢ研究成果発表会を行いました。

これは、SSH指定3年目の今年度、初めて開催したもので、3年生が研究成果を地域に向け発表する(研究者として活動する)ことを目的としています。

ASⅢ5班の口頭発表、ASⅢ5班とASⅡ11班、科学部5班によるポスター発表。

まだまだ検証が必要なものもありますが、2月よりデータ量も増え、確実に研究が進んでいることを公表できたと思います。

最後に、科学部の海水準班が世界大会で発表するプレゼンテーションを英語で行いました。

全体を通して、発表後の質問(英語での質問含む)が途切れなかったことも、今までの発表会ではなかったことで、SSH指定の一つの成果ではないかと思います。

※関連記事が掲載されました 「天草高がSSH研究成果発表会」(熊本日日新聞2019年7月25日(木)14面)

グローバル・リンク・シンガポール出発直前プレゼン体験

7月16日(月)、東京工業大学で行われた出発直前プレゼンテーション体験に参加しました。

これは、グローバル・リンク・シンガポールの出場者対象に行われるもので、実際の大会に近い状態でのプレゼンテーション体験ができる機会です。

英語の口頭発表を10分に収めることができてきましたが、質疑応答が難しいようです。

この経験を活かし、更なる向上を目指します。

ASⅠ グループ研究中です。

7月16日(火)のASⅠです。

1学期最後であるため、夏休みの計画も立てなければなりません。

3年生に助言を求める班がいるなど、主体的に活動していました。

数科学探究Ⅱ 課題研究の様子

現在、数科学探究Ⅱでは、グループにわかれ、数学の課題研究を行っています。

「7名で大富豪をする際に、革命(同じ数字の4枚のトランプを同時に出す)が起こる確率は」など、各班で実験及び考察を行っていました。

海の日ビーチクリーンボランティア

7月15日(月・祝)、五和町の通詞島海岸でビーチクリーンボランティアがありました。

これは、全国的に行われているブルーサンタ企画の一環で、天草では、イルカラボの髙﨑さんが主催され開催されました。

本校からは、イルカ班4名が参加し、撮影も含めてゴミ拾いを行いました。

一時間のゴミ拾いで、ゴミ袋数十袋分のゴミが集まりました。

この海岸で捨てられたものではなく、流れ着いたものが多いように感じ、これが大きな社会問題の一つであることがわかりました。

イルカラボHP → https://dolphin-lab.com/2019/07/12/post-1291/

松田先生と湊先生からの助言

7月15日(月)、熊本大学と第一高校で発表練習を行いました。

天草学連続講義でもお世話になっている熊本大学の松田先生と、第一高校地学部顧問の湊先生と質疑応答を行う中で、自分たちだけでは気づかない質問について学ぶことができました。

シンガポール大会まで、残り2週間弱となりましたが、更なる改善に向かいます。

御指導ありがとうございました。

天草宝島起業塾 2日目

7月14日(日)、国際交流会館ポルトで、天草宝島起業塾2日目がありました。

初めに、京都大学学生の井上さんと山﨑さんのプレゼンがありました。

お二人は、洲本TRYANGLEというベンチャー企業を設立され、活動されています。

活動の原点となる夢やビジョンが大切であることを教えて頂きました。

午後からは、若林先生にビジネスモデルキャンパスについて説明して頂き、実際にグループワークで活用しました。

2日間かけてプランを考えましたが、まだまだ改善する余地があります。

また、来週頑張ります。

“社会を明るくする運動” 青少年健全育成大会での研究発表

7月13日(土)、天草市民センターで開催された「社会を明るくする運動 青少年健全育成大会」で、科学部海水準班が研究成果を発表しました。

社会を明るくする運動とは、法務省が青少年の犯罪や非行防止の啓発運動として設立したもので、今回開催される天草市では「子どもたちが健全に成長するために、保護者や地域住民が果たすべき役割を考える機会」と位置付け実施されています。

本校科学部が世界大会に日本代表として出場するという快挙を、健全に成長している子どもの実例として地域に伝えたいというオファーがあり、実現したものです。

科学部としても、自分たちが研究者として地域に研究成果を伝え、貢献できる機会となるため、全力で発表しました。

健全育成大会チラシ → 健全育成大会チラシ.pdf

天草市HP → https://www.city.amakusa.kumamoto.jp/kiji0033449/index.html

天草PTA連合会HP → http://pta.amakusa-web.jp/Oshirase/Pub/Shosai.aspx?AUNo=91&Pg=1&St=0&OsNo=10066

天草宝島起業塾 1日目

7月13日(土)、国際交流会館ポルトで行われた天草宝島起業塾1日目の様子です。

本校からは、3年生1チーム、2年生2チーム、1年生1チーム(ASⅠ起業班)が参加しました。

天草市長中村様からの主旨説明の後、京都大学の若林教授にビジネスの基礎を教えて頂きました。

今年から京都大学の学生2名もTAとして参加されており、参加者たちは価値提案シートを活用しながら楽しくディスカッションしていました。

天草宝島起業塾高校生コース事前講座

7月11日(木)の放課後に、天草宝島起業塾の事前講座がありました。

天草市役所の勝木様、嶋崎様、Ama-bizの内山様に天草市の概要や、ビジネスの可能性を教えて頂きました。

天草をオモシロ起業で活性化というテーマで、グループワークも行いました。

ASⅡ・Ⅲ ASⅢ研究成果発表会に向けて

7月11日(木)、7月19日に行われるASⅢ研究成果発表会に向けてのラストスパートです。

成果を伝えることの意義や、専門的な考えをわかりやすく伝えることの難しさなど、まだまだ工夫の余地があるようです。

知事表敬訪問が熊本県HPに掲載されました

先日の県知事表敬訪問が、熊本県のホームページ「ようこそ知事室」に掲載されました。

下記、URLよりご覧いただけます。

ようこそ知事室はこちら → http://www.pref.kumamoto.jp/chiji/kiji_28491.html

ASⅠ グループ研究

7月9日(火)のASⅠです。

現在、グループ研究を行っています。

担当者に本日の研究計画を説明した後、各自の活動場所にわかれて研究をしました。

数科学探究Ⅰ 「期待値とゲーム理論④」

7月8日(月)の数科学探究Ⅰです。

今回は、今までの知識や考え方(期待値やコストロスモデル、ゲーム理論など)を活用して、「お見合い問題」を解決します。

お見合い問題のルールは以下の通りです。

① 5人までお見合いできる。

② お見合いのその場で、結婚を申し込むかを決めなければならない。

③ 結婚を申し込んだら、必ずOKされる。

④ 結婚を申し込まなかった人には、二度と結婚を申し込むことができない。

⑤ 最後の5人目には、必ず結婚を申し込む。

さて、どのような戦略で、このお見合いに臨むことが最適なのでしょうか!?

グループでディスカッションしたり、計算しながら解決に向かいました。

蒲島県知事からの激励!KKT18:30放送予定!

7月5日(金)、科学部海水準班が蒲島県知事に対する表敬訪問を行いました。

科学部海水準班は、7月27日から行われるグローバル・リンク・シンガポールに日本代表として出場します。

これは県内初の快挙です。

山下くんが研究成果を報告し、古田さんが世界大会出場の喜びを、知事に伝えました。

最後に、知事から「サイエンスに年齢は関係ない。英語が多少間違っても、自分たちの研究が世界の課題解決に貢献できることを存分に伝えてほしい。」と厚い激励を受けました。

なお、この様子は本日18:30のKKTニュースでの放送予定です。

ぜひ、ご覧下さい。

ASⅡ・Ⅲ 研究成果発表会に向けて!

7月4日(木)のASⅡ・Ⅲです。

7月19日(金)の研究成果発表会に向けて、プレゼン資料の作成や、実験結果の検証などを行いました。

また、本日は天草地区の理化部会があっていたため、他校の先生方に自分たちの研究を見てもらうチャンスでもありました。

専門的な質問もあり、充実した時間となったようです。

SSH成果検証調査(試行)が実施されました。

7月2日(火)、1・3年生を対象としたSSH成果検証調査(試行)が行われました。

これは、SSH指定校の生徒の科学に対する理解について調査するもので、文部科学省が作成されました。

全国20校程度で試行調査が行われ、天草高校も調査対象となりました。

結果は、秋以降に公表される予定だそうです。

ASⅠ グループ研究開始

7月2日(火)のASⅠです。

本日より、グループ研究が開始されました。

まずは、テーマ決めです。

今までの天草学連続講義を活かし、班員とともにディスカッションしながら決定に向かいました。

数科学探究Ⅰ 期待値とゲーム理論③

6月24日(月)の数科学探究Ⅰです。

この講義の最終目標である“お見合い問題”を解決するために、ゲーム理論を学びます。

実際にトランプゲームを行った後に、最適戦略をグループで考えました。

相手の反応(確率)が変わるごとに、自分の最適反応(確率)を変え、有利にゲームを進める考え方を学びました。

高校生物の問題集などに、発展学習として“進化ゲーム理論”というコラムが載っていますので、興味のある人は、今見ておきましょう。

イルカラボとのディスカッション!

6月20日(木)、天草イルカラボの髙﨑様と、ドローン撮影クリエイターの倉田様が来校されました。

天草高校で撮影するイルカの映像を、イルカラボのプロモーションビデオに活用できないかなどを話し合いました。

今回から、継続研究を行う2年生も参加しました。

髙﨑様、倉田様、ありがとうございました。

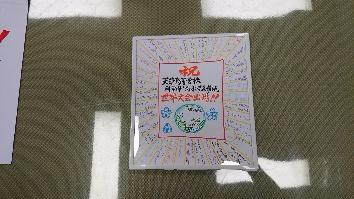

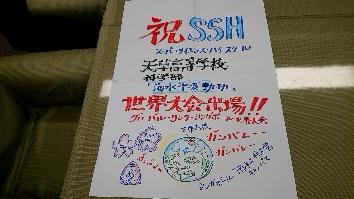

世界大会の応援ポスターが届きました。

校長室に、科学部の世界大会を応援するポスターと寄せ書きが届きました。

ポスターは第17回卒の吉田和美さんが書かれたもので、寄せ書きは中京同窓会の方々が書かれたものです。

描かれた地球のまわりに「ガンバレーガンバレー」。

この応援に応えるためにも、残り1ヶ月と少しの準備期間を大切にしたいと思います。

本当に、ありがとうございました。

中京同窓会のページにも掲載されています → http://amachu.iinaa.net/

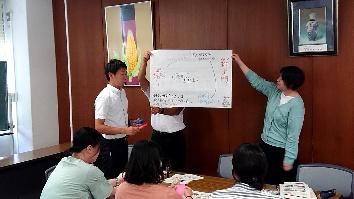

課題研究の指導法を考えました。

6月19日(水)、課題研究の指導法を考える職員研修が行われました。

天草高校の課題研究テーマは天草の地域課題であるため、先生方の担当する班が専門外のテーマであるケースがほとんどです。

本校の課題研究で育てたい力を共通理解し、実際にあった生徒の質問に対する“答え”ではなく“問いかけ”をディスカッションしました。

ASⅠ 天草学連続講義「天草の災害」

6月18日(火)、学習センター2Fで天草学連続講義の最終講義が行われました。

今回は、熊本大学減災センター松田教授に、天草の成り立ちと自然災害について御講演いただきました。

天草がケスタ地形であることや、干満差が大きいことなどが、自然災害の大きさに影響を及ぼすことを学びました。

また、災害が起きたときに、私たち高校生が果たす役割や備えについて教えていただきました。

松田様、ありがとうございました。

■ 天草市ハザードマップ → https://www.city.amakusa.kumamoto.jp/bousai/list00832.html

■ 気象庁レーダーナウキャスト → https://www.jma.go.jp/jp/radnowc/

世界大会のために育友会から寄付を頂きました

6月18日(火)、校長室において育友会会長から寄付金を頂きました。

このような支援もあり、日本代表としてシンガポール大会に出場する生徒だけでなく、育成生徒(継続研究を行う生徒)も参加することができます。

育友会(保護者)のみなさま、本当にありがとうございました。

世界大会のために同窓会からの寄付を頂きました

6月18日(火)、校長室においてシンガポール大会出場に係る寄付金授与式が行われ、同窓会長から寄付金が校長先生に手渡されました。

この寄付金は、シンガポール大会出場のために、全国の同窓生の方々から集まったものです。

これにより、日本代表生徒だけでなく、育成枠の生徒も参加することができます。

該当生徒たちは、現在も研究活動を進めるとともに、英語でのプレゼンテーションを構築しています。

全国の同窓生の皆様、本当にありがとうございました。

良い報告ができるよう頑張ります。

数科学探求Ⅰ 期待値とゲーム理論②

6月16日(月)の数科学探求Ⅰです。

最終課題である“お見合い問題”を解決するための知識を学んでいます。

今回は、降水確率を考えるもととなった「コストロスモデル」を用いて、降水確率何%なら傘を持っていくべきかを探求しました。

次回は、ゲーム理論を学びます。

ASⅡ・Ⅲ グループ研究

6月13日(木)のASⅡ・Ⅲです。

ASの研究活動は、冒頭に設定している担当職員とのディスカッションから始まります。

進捗状況の報告や、研究活動計画、考察についての相談などが主です。

前回までの内容をプレゼンテーションしている班もありました。

世界文化遺産にある崎津天主堂の耐震研究

6月12日(木)、天草市役所観光文化部を訪問しました。

学芸員の中山様に、崎津天主堂の構造を教えて頂きました。

この後、今回教えて頂いたことをもとに、崎津天主堂の建物の重さ測定に取りかかります。

中山様、ありがとうございました。

探究を取り入れた授業とは!? (職員研修)

6月12日(水)の放課後に、授業改革に関する職員研修を行いました。

天草高校では、自ら考え、自ら学ぶ生徒(アクティブラーナー)を育てたいと授業改革に取り組んでいます。

その共通理解を図り、各教科で「探究」をテーマにした授業モデルをつくりました。

今回学んだ視点を、普段の授業に落とし込み、11月に公開することを目指します。

ASⅠ 天草学連続講義「天草の生物多様性」

6月11日(火)のASⅠです。

今回は、九州大学の新垣先生より、生物多様性について教えて頂きました。

1年生にとって、大学の先生から受ける講義は初めてであり、スライドも英語であったため、とても刺激を受けました。

内容は、天草の海洋生物の群集形成における集合則や共存、生物多様性についてであり、天草とインドネシアの海の比較や満潮時と干潮時の生態系の変化を教えて頂きました。

寄生虫に甲殻類が多いのはなぜかといった質問もでていました。

新垣先生、ありがとうございました。

数科学探究Ⅰ 期待値とゲーム理論①

6月10日(月)の数科学探究Ⅰです。

探究課題のお見合い問題(秘書問題)を解くための知識を学びます。

今日は、数学Bにある期待値を取り扱いました。

ACN高校生キャスターによるインタビュー

6月6日(木)の放課後に、科学部がACNの取材を受けました。

インタビュアーは、天草高校3年の宮本さんと2年の岡田さんです。

高校生キャスターとして、ACNの天草日々の話題などで活躍しています。

宮本さんから科学部の魅力や研究内容のことなどの質問があり、楽しくインタビューに答える姿がありました。

ASⅢ 実験中

6月6日(木)のASⅢです。

各班が実験を行っています。

発電班が、天草高校の周りを流れる町山口川で、水車の回転数を測っていました。

ASⅡ 研究活動スタート

6月6日(木)のASⅡです。

研究テーマ設定が終わり、担当の先生とのディスカッションから研究活動をスタートさせました。

今回は、先行研究をもとにした研究計画の確認などを行いました。

ASⅠ 天草学連続講義「天草ジオパーク」

6月4日(火)7限の天草学連続講義です。

今回は天草ジオパーク推進室の鵜飼様から、天草の大地の楽しみ方について学びました。

湯島だいこんが大きい理由や、下田温泉の仕組み、天草空港の建設場所の理由など、今まで知らなかった見方・考え方を教えて頂きました。

鵜飼様、ありがとうございました。

ASⅠ 課題研究の流れについて

6月4日(火)6限のASⅠです。

課題研究アドバイザーの宮﨑先生より、課題研究の流れについて教えていただきました。

ASⅠで伸ばす能力の確認やテーマ設定の仕方、論文検索を用いた先行研究の仕方など、天草学連続講義後から始まる研究活動の流れを共有しました。

数科学探究Ⅰ 線形計画法で栄養の偏りを安価になくす③

6月3日(月)の数科学探究Ⅰです。

前回作成した問題を、グループで解きあいます。

数学の教科書の問題と違い、計算が複雑であることや、格子点が整数でないことなど、応用する術も学びました。

最後に、線形計画法を用いて解決できる日常の問題について話し合いました。

総文祭でのプレゼン発表 (科学部)

5月31日と6月1日、熊本県立劇場で行われた総文祭に参加しました。

今回は、VRを用いた避難訓練をポスター発表しました。

3年生だけでなく、2年生や1年生も発表を行い、質疑応答も積極的に行っていました。

他校生や先生方とのディスカッションを楽しんでいたようです。

ASⅢ 研究成果のまとめ

5月30日(木)のASⅢです。

昨年度から引き続き研究活動を行っています。

徐々に研究成果をまとめる班が出てきました。

校庭ではイルカ研究班が、ドローンの撮影範囲を地図を使って測ることに取り組んでいました。

ASⅡ 研究テーマ設定と先行研究調査

5月30日(木)のASⅡです。

研究テーマ設定と先行研究調査を行いました。

課題研究アドバイザーの宮﨑先生から、今後の流れや注意点を学び、主体的に活動していました。

ASⅠ 天草学連続講義「天草の農業」

5月28日(火)7限の天草学連続講義です。

今回は天草市役所の山崎様から、天草の農業について学びました。

約6割の方々が米を作っておられるということや、デコポンなどの果樹の生産額が総生産額の約4割を占めることなどを教えて頂きました。

実物の農薬散布用大型ドローンもあり、先端技術も利用可能であることを知りました。

山崎様、ありがとうございました。

ASⅠ 天草学連続講義「天草の水産業」

5月28日(火)に、天草学連続講義が行われました。

今回は、天草市役所の山岡様から水産業について学びました。

天草が3つの海に囲まれていることや、多魚種・多漁法であることなどを教えて頂きました。

また、後継者不足や、魚価の低価などの問題点もあるそうです。

藻場の再生活動が行われていることも知りました。

山岡様、ありがとうございました。

数科学探究Ⅰ「線形計画法で栄養の偏りを安価になくす②」

5月27日(月)の数科学探究Ⅰです。

前回に引き続き、線形計画法で栄養の偏りを安価になくすというテーマに取り組みました。

本時は、パソコン室での実習です。

一日の食事で補えない不足栄養素をサイトを使って把握し、サプリメントで安く摂取するという問題を各自で作成しました。

思ったより、不足している栄養素が多かったようです。

地球惑星科学連合大会 (幕張メッセ・科学部)

5月26日(日)、千葉県にある幕張メッセで開催されている日本地球惑星科学連合大会2019に出場しました。

これは日本最大規模の地球学会で、本校は科学部海水準班がポスター発表を行いました。

地球科学の第一線で活躍されている科学者の方々に自分たちの研究を発表し、直接議論できる貴重な体験となりました。

多くの示唆を頂くことができたので、この経験を7月のシンガポール大会につなげたいと思います。

科学部OGの坂本さんや、関東同窓会の方々にも応援に来ていただきました。

ありがとうございました。

SSH通信No.19を発行しました。

SSH通信No.19を発行しました。

今回は、3月に行われた「つくばScienceEdge」の様子を記事にしています。

日本代表権をどのように獲得したのかが記載されていますので、ご覧下さい。

PDFはこちら → SSH通信no.19.pdf

過去の通信はこちら → https://sh.higo.ed.jp/amakusa/SSH/SSH通信

数科学探究Ⅰ 線形計画法で栄養の偏りを安価になくす①

5月20日(月)の数科学探究Ⅰです。

今回からの3回で、日常の諸問題を数学的に解決する力を身につけます。

今日は、数Ⅱの教科書の例題を、サプリメント摂取の問題に改訂されたものに取り組みました。

ASⅢ サイエンスインターハイ@SOJOに向け活動中

5月16日(木)、ASⅢの様子です。

7月28日に行われるサイエンスインターハイ@SOJOに向けて、研究活動を再開しました。

実験や解析を行ったりと、各班の計画にそって活動を行っています。

2年生に、研究内容を説明する班もありました。

ASⅡ 研究テーマ選定中

ASⅡではグループも決まり、研究テーマを固めています。

先輩方の継続研究や、新規の研究もあります。

ディスカッションを通して、面白い研究テーマとなってきたようです。

天草市長表敬訪問 (科学部海水準班)

5月16日(木)、グローバル・リンク・シンガポールに出場を決めた科学部2名が天草市長を表敬訪問しました。

その中で、中村市長から「若い人たちが天草の課題に取り組んでくれていることがうれしい。世界大会でも活躍してほしい。」と激励を受けました。

世界大会終了後には、新庁舎になった天草市役所に報告に参ります。

本日は、ありがとうございました。

※熊本日日新聞2019年5月20日(月)12面に関連記事が掲載されました。

※朝日新聞2019年5月22日(水)27面にに関連記事が掲載されました。

※朝日新聞デジタルに掲載されました → https://www.asahi.com/articles/ASM4D53Y6M4DTLVB00M.html

※天草市役所HPに記事が掲載されました → https://www.city.amakusa.kumamoto.jp/kiji0035913/index.html

RKKラジオが科学部を取材

5月10日(金)の放課後に、RKKラジオの渡辺様から海水準班が取材を受けました。

研究内容などについて、話しています。

放送は、5月24日(金)23:00からです。

GWEEENとはばたけHEROES!!という番組です。

リクエスト曲の放送は、5月26日(日)14:25からです。

様々な方々への感謝の気持ちをこめて、星野源さんの「Family song」をリクエストしました。

ぜひ、ご聴取ください。

RKKラジオの情報 → http://rkk.jp/radio/

天草ケーブルテレビでSSH研究成果発表会が放送されています

現在、天草ケーブルテレビで、2月に実施したSSH研究成果発表会が放送されています。

今後の放送予定は以下の通りです。

ぜひ、ご覧下さい。

【放送予定】

枠:あまくさタイム1 Bパート

5/11(土)17:00~、22:00~

5/13(月)19:00~

5/15(水)13:00~

令和 初フライト!

令和元年5月1日(水)、天草に生息するイルカの空撮をドローンで行いました。

現在、五和町二江周辺でイルカを見ることができるとの情報も得ています。

今までと違い、海面に白い波しぶきがあったり、うっすらとイルカの影が映ったかと思われる動画が撮影できました。

本当にイルカだったのかの解析を行います。

ASⅢ SSH生徒研究発表会代表選考会

4月25日(木)に、SSH生徒研究発表会の代表選考会を行いました。

SSH生徒研究発表会は、神戸国際展示場で開催される全国大会です。

6班がエントリーし、5分の発表後、2分の質疑応答といった形で進めました。

採点委員の先生方だけでなく、生徒も採点を行いました。

結果は、後日発表されます。

ASⅠ 天草学連続講義「天草と起業」

4月23日(火)7限目に、天草学連続講義がありました。

今回は、Ama-bizの内山センター長に、天草の起業というテーマで講演頂きました。

「チャンスは都会ではなく、天草にある」という言葉が印象に残りました。

内山様、御講演ありがとうございました。

ASⅠ 課題研究についての講義

4月23日(火)6限目に、ASⅠで取り組む課題研究について学びました。

課題研究アドバイザーの宮崎先生から、課題研究をする際に大事なことや、身に付けてほしい資質.能力について学びました。

最後に、科学部のプレゼン発表を見せて頂きました。

研究成果を伝えるまでがASⅠで大切なことです。

今日の学びを活かして取り組みましょう。