新着情報

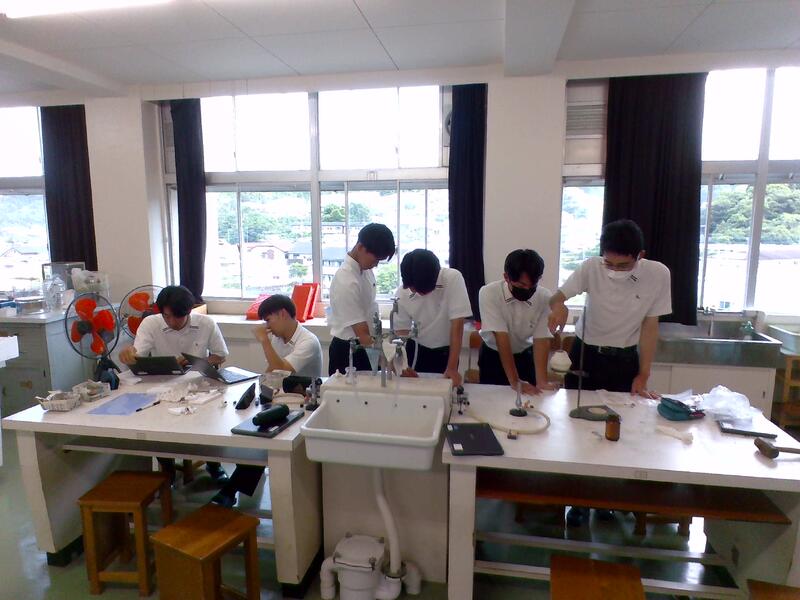

【ASⅡ・Ⅲ】実験って楽しい!(その2) / Fun experiments! vol. 2

今週も、お待ちかねのASⅡ・Ⅲがやってきました。科学実験室では、2年生の「ベビーリーフ班」が、実験で使用予定の土のPH計測を試みています。なかなか安定した数値が出ないことを受け、次はろ過した後に計測してみることにしたようです。(今度はうまくいきますように!)

その頃、2階の廊下では「”超音波”海洋プラスチック班」が何やら楽しそうな様子。実験に使用するマイクロプラスチックを試作しようとしているとのこと、先輩にミルは危ないぞ!と念押しされたようで、おっかなびっくり、説明書を熟読しつつ誰がボタンを押すか決めようとしています。…しばらくして様子を見に行ってみると、無事ミルを使えた様子!さて、実験に使えるものはできたかな?

今日は他にも2年生には実験や実験に向けての準備を行っている班が多く見られ、これぞAS!という雰囲気の、活気ある授業でした。7月のARP研究成果発表会に向けて、研究計画書の総仕上げ(2年生)、ポスターやアブストの作成(3年生)もがんばってください!

It's time for AS II and III again! In the science lab, a 2nd-grade group called “Mesclun greens” was trying to measure the PH of the soil they plan to use in their experiments. After several trials, they decided to try measuring it after filtering - hope they can make it!

Meanwhile, the “Ultrasonic Marine Plastics” are trying to make some microplastics to be used in their experiments. Someone told them that mills are dangerous if not used with care, and now they are trying to decide who will start a machine. We wonder who will be a hero this time!

It’s so nice to see our students enjoying learning with their friends. Keep up the good work everyone!

【ASⅠ】何ができるかな? / What can we do for our town?

7時間目は天草市役所の原田様より、「あまくさ未来創造スクール」で学び、天草をより良くしようと頑張る「ローカルイノベーター」のみなさんの紹介がありました。天草にいながら福岡に出店している方、天草に移住し、御所浦を日本一楽しい場所にしたい!と奮闘している方、天草の女性が集まる場を設け、女性のパワーで地域を活性化しようとしている方。聞いているだけでワクワクしますね!来週は10人のイノベーターのみなさんに天草高校に来ていただくことになっています。ぜひ、積極的に色々質問ができるといいですね。

後半は、熊本大学准教授の尾山先生から和歌山県田辺市の事例をご紹介いただきました。その1つは、どんぐりを2年間自宅で育て、和歌山県の山に戻すことで森林保全に関わることができる、「MODORINAE」というビジネスです。最初は小さな1歩でも、地域の現状を踏まえて知恵を出し合って活動していくことで、メディアに取り上げられ、より多くの企業に採用されるという好循環を生み出したそうです。

講義後のディスカッションを経て、質疑応答では今日も多くの手が挙がりました。この調子で来週も積極的に学んでいきましょう!

In the 7th period, Mr. Harada from Amakusa city introduced “Local Innovators,” who are working hard to make Amakusa a better place. Next week, we will have 10 innovators as guests. We are sure it will be a great opportunity to meet the “cool adults” they have learned about in the lectures.

In the latter half of the 7th period, Prof. Oyama, Associate Professor of Kumamoto University, introduced case studies from Tanabe City, Wakayama Prefecture. One of them is a business called “MODORINAE,” in which people take part in forest conservation by growing acorns at home and returning them in two years. Growing an acorn at home sounds like a very small step, but people doing MODORINAE never stop trying to find better ways. They gradually made things happen - now many companies are interested in their project and more and more people started to join them.

This story from Tanabe made our students more interested in creating something new, and more and more students are now thinking about what they can do for our town. Let's continue to learn actively next week at this rate!

【ASⅠ】考えてみよう! / Why don’t you try… ?

今日のASⅠは天草市・熊本大学との連携講義の2回目です。6時間目は前回の振り返りから始まり、熊本大学副学長の金岡先生が天高生の講義後のアンケート結果をシェアしてくださいました。前回、「将来天草に住みたい」と答えた生徒はかなり少数でしたが、アンケートで「天草に帰ってきた大人の人にインタビューしてみたい」「福岡で暮らしたいと思っているが、なるべく天草に住めるようにしたいと思った」「都会からでも地域のためにできることがあると気付いた」「これから、探究活動を頑張っていきたい」など、講義での学びがしっかりと回答に表れていました。

今回の講義では、専門的な言葉も多く登場しました。「共創」「小さな拠点」「CSR」… なかなか馴染みの薄い用語もあるかもしれませんが、今日のディスカッションやワークシートのメモを手がかりに今後調べていくことにより、みなさんの学びはどんどん深まることでしょう。

「ぜひ、みなさんも考えてみてください」ー金岡先生は、「◯◯しなさい」とは決しておっしゃいません。様々なことについて「調べてみる」「考えてみる」「話してみる」このような活動を重ねることにより、天高生の探究力はぐんぐん伸びていくことでしょう!

7時間目に続きます。

Today's AS I started with a review of the last lecture and Prof. Kanaoka shared the results of the questionnaire with the Amakusa High School students. Last time, quite a few students said they wanted to leave their hometown in the future, but after the lecture, some of them started to think differently. Here are some of their answers:

“I would like to interview adults who have returned to Amakusa.”

“I was thinking of living in Fukuoka, but I would like to try to live in Amakusa if possible.”

“I realized that there are things I can do for the community even from another city.”

“I want to do my best in my exploration activities from now on.”

As you can see, their answers clearly showed that they learned a lot in the lecture.

Mr. Kanaoka never tells us to do something. Instead, he always says “why don’t you try doing….?” Students have a freedom to choose what they can do in AS. By repeating activities such as “researching,” “thinking,” and “sharing ideas,” they will be able to fullfill their future research!

【ATⅠ】研究開始に向けての大きな一歩

本日ATⅡでは本評価を実施しているため、交流タイムはお預けとなりました。わくわくしていた皆さんごめんなさい。

ATⅠでは研究計画書を作成し、研究活動に移ろうとしています。本日がその一次締め切りです。計画書が完成し、活動に移った班もありますが、その中で計画書を作り直す班もありました。活動の中で仮定そのものを見直し、本日の提出締め切りに臨みました。何度も議論や活動を繰り返し、先人の知恵を借り、しっかりと研究の先の見通しを立てることで、よりよい研究活動にしてほしいです。

【ASⅡ・Ⅲ】実験って楽しい! / Fun Experiments!

今日のASⅡ・Ⅲでは多くの班が実験をしています。

まず、目を引いたのは、波の力で電磁誘導を使って電気を効率よく起こす研究をしている2年生の「電磁誘導班」。地学室で、水槽と波を起こすための手作り装置で実験しています。将来の電磁誘導を見据えて、まずはコイルなしで波を起こし、L字型の管の中での水面がどのように上下するか、L字管の長さを変えながら観察しています。

その頃、3階の物理室で何やら作業をしているのは3年生の「カビ班」。キノコのようなものをピンセットでバラバラにしています。白色腐朽菌のカワラタケを寒天培地上で培養し、樹脂のコーティングの有無による繁殖の仕方の違いを観察するそうです。

化学室では、3年生の「ヒガンバナ班」がせっせと球根を切ってはすりつぶしています。ヒガンバナの球根抽出液に含まれるリコリンの発芽抑制効果について研究しているこの班は、追加実験のために抽出液を増産しているとのこと。実験用の保護メガネで、有毒であるリコリン対策もバッチリです!

このように、今日の6、7時間目も充実したASとなったようです。少しずつ研究が進みつつある2年生と、7月の最終成果発表会に向けてデータを増やしている3年生。それぞれ、楽しみながらがんばってください!

As you can see, many groups are conducting experiments in AS II and III today.

The first group we introduce to you today is a group called “Electromagnetic Induction,” researching how to generate electricity efficiently with the power of waves. In preparation for their future experiments, they are now observing how the water surface in the L-shaped tube rises and falls while changing the length of the L-shaped tubes.

Meanwhile, the third grade group called “Mold” is taking apart a mushroom with tweezers. They are culturing the white rot fungus named “Coriolus versicolor," on agar medium and observing the difference in the way it reproduces with and without a resin coating.

Another group called “Cluster Amaryllis” is cutting and mashing some bulbs. This group, studying the germination inhibitory effect of Lycoline contained in the extract of the bulbs of Cluster Amaryllis, is trying to get more extract for additional experiments.

As shown, while the second-year students are gradually making progress in their research, the third-year students are trying to get more data to be used for verifying their hypothesis. If you have time, why don’t you come see them in July? We’re sure you’ll enjoy listening to their presentations!

【科学部】小学生からの研究相談

科学部アマモ班が研究について、小学生からオンライン相談を受けました。

相談した小学生は熊本大学が行っている「ジュニアドクター塾」に参加している児童で、アマモについて研究したいとのことです(すごい小学生です!)。

アマモ班の3年生と1年生が相談を受け、これまでの研究を紹介したり質問に答えたりしました。

今後も相談を受けたり、研究を支援していきます。

次世代の科学者育成のために出来ることをしっかりやっていきたいと思います。

【科学部】退部式を行いました

本日で3年生は引退します。

そこで、2年生が主体となって退部式を行いました。

退部式では、3年間の感想が3年生からありました。

感想の中には、

「チャレンジ精神が養われた」「他校の生徒との交流が刺激になった」などがありました。

また、3年生から研究活動に関する最後のアドバイスが1,2年生に対してありました。

アドバイスの中には、

「数値の取り扱いには注意するべき」「データは量にも、質にも気をつけて集めるべき」

「英語論文から逃げたら後悔することになる」

和やかな中にも、今後の研究のヒントとなる学びもある式でした。

3年生の皆さん、受験勉強頑張ってください。応援しています!

【ASⅠ】天草高校✕天草市✕熊本大学 連携講義 第1週目②

7限目は熊本大学副学長の金岡先生に「地方創生とは〜人口減少のメカニズム」というタイトルでご講義をいただきました。

大手企業が地方都市とタイアップして地方創生に力を入れていること、都会では地方創生が「最先端」で「格好いい」と認識されつつあること等について紹介がありました。また、日本郵政や吉本興業など企業での取り組みや、大学での学びがどのように変化しているかについても教えていただきました。

今日の講義で印象深かったのは、金岡先生をはじめ、講師の先生方の温かさです。「将来、天草を出ていこうと思う人?」「地方創生ってかっこいいと思う人?」「天草の人口が増えると思う人?」様々な問いに素直に(ある意味ネガティブに)答える1年生。天草を出ていこうという生徒が多くても、地方創生ってかっこいいと答える生徒が誰もいなくても、「そっか、うん、それもいいね」「なるほど、そうだよね」。天高生のどんな答えも受け入れる懐の深さを感じ、「どんな意見でも言っていいんだ、受け入れてもらえるんだ」という安心感が広がります。結果、7時間目の講義後の質疑応答では、開始直後から多くの手が挙がりました。地方創生について1人ひとりが考え、みんなが意見を出し合う。小さな1歩ですが、この1歩がきっと将来の天草を変える1歩になることでしょう。

来週、再来週と講義は続いていきます。熊本大学の先生方と天草市役所のみなさんは天草や天高生の未来をちょっと良くするための、心強いサポーターになってくださるはずです。楽しんで、最先端の「地方創生」をみんなで創っていきましょう!

In the 7th period, Prof. Kanaoka, Vice President of Kumamoto University, gave a lecture titled "Regional Development - Mechanism of Population Decline.”

He introduced how major companies are putting their efforts into regional development through tie-ups with local cities, and how regional development is becoming recognized as “cutting-edge” and “cool” in urban areas. He also told us about initiatives at companies, and how learning at universities is changing.

One thing that impressed us about today's lecture was the warm atmosphere of the lecturers. No matter what responses (in many cases, rather negative ones) students had, they were warmly accepted with comments such as “I see your point.” or “Yeah, that's a cool idea!” That made every student relieved and more confident in showing their opinions. Thinking about regional development and sharing ideas - It is a small step, but this step will surely help make our Amakusa a better place.

We will have more lectures next week and the week after that. The lecturers we had today will be with us in our study for a brighter future. Remember, as we learned, ”regional revitalization” is cool and now in fashion! Let's work together and keep learning!

【ASⅠ】天草高校✕天草市✕熊本大学 連携講義 第1週目①

熊本大学と天草市役所から講師の皆様にお越しいただき、地域の魅力や課題について学ぶ3週連続の講義が始まりました。初回の本日は、熊本大学客員教授の鍋屋先生から、ご出身の田辺市で地域課題を「ピンチではなくチャンス」ととらえ、様々な課題を「ビジネス」で解決するために大人たちがどんなアクションを起こしているか、ワクワクする実例を数多くご紹介いただきました。

6時間目の後半は同じく熊本大学の尾山先生のご指導のもと、講義を通して心に残ったキーワードを使ってグループワークを行いました。「ローカルイノベーター」「スモールビジネス」「かっこいい大人」「起業」など、自分たちが書き留めた様々なキーワードを基にディスカッションを行いました。質疑応答では、「東京の企業が何を求めて地域にアプローチしているのか」という質問が出ました。「地域に赴いてリアルな地域課題に着目し、それを都会に持ち帰って新しいビジネスにつなげようとしている」という答えをいただき、なるほど!という顔でうなずいていた生徒たちでした。

次の記事に続きます。

A series of “Collaborative Lectures” started in ASⅠ, in which lecturers from Kumamoto University and Amakusa City visit us to talk about the charms and challenges of the region. In the first lecture today, Prof. Nabeya, a visiting professor at Kumamoto University, introduced many exciting examples of how adults in his hometown are taking action to solve various problems through “business” by viewing regional issues as "opportunities, not ”difficulties.”

Later in the 6th period, students had a group work session using what they learned from the lecture. Discussions were based on various keywords such as “local innovators,” “small business,” and “cool adults.” After the lecture, a student stood up asking a question, "What are Tokyo-based companies trying to find in regional towns?” The lecturer answered that more people in big cities are visiting small towns, to learn more about “real” regional issues, hoping to start new and innovative business in the future. Many students looked a little surprised to learn that people in big cities have found value in regional cities and towns like Amakusa.

【ATⅠ・ATⅡ】それぞれの目標に向かって

ATⅡ(3年生)は現在、7月のARP探求成果発表会に向けての追い込みの時期です。さらなる研究活動と発表ポスター作成に全力で取り組んでいます。これまでグループで取り組んできた研究の大きな節目の1つとなります。全員でできる限りを尽くし、最大のパフォーマンスを発揮して発表会に臨みましょう!!

ATⅠ(2年生)では、今後の研究に向けて計画書作成に取り組んでいます。ああでもない、こうでもないとグループや担当の先生とのディスカッションが行われています。研究の仮定(〇〇すれば△△になる)をしっかり考えることで、今後の研究をよりよいものにしていきましょう!