・SPH研究推進委員会(第1回) (2018/5/17)

5月17日(木) SPH研究推進委員会を行いました。

本年度1回目の会議。最終年度となる1年間の取組の方向性について研究内容の確認を行い、アドバイスを頂きました

1 平成29年度(昨年度)の研究成果報告会について

2 文部科学省継続審査ヒアリングの結果と指摘事項

3 平成30年度のSPH概要

4 実施体制及び委員紹介

5 平成30年度SPH事業内容

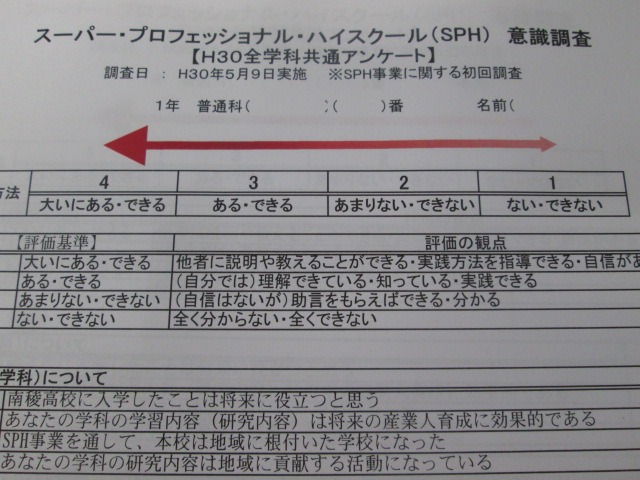

①事業申請内容 ②効果測定(定性及び定量評価) ③3年次の活動計画 ④所要経費

6 研究項目別分科会

7 今後の計画

【御意見等】

○南稜就農塾興味深い。話を聞くと面白い活動をしており、取り組み次第でもっと発展していくだろう。発展すれば、SPHの活動にも大きく関わってくるだろう。

○昨年度、GAPを取得してその先の活動を一緒に考えていきたい。段階を1つクリアしたら生徒の反応も変わり、次のレベルへ移る事ができる。藍染めやコットンなどとコラボして、時間はかかるかもれないがなにかしら形に残るものの方が、生徒はうれしい。

○人材活用の方法をもっと考えて行った方がより良くなる。進路先をしっかり評価する。外部評価は高いが、先生方の評価は厳しい。それは、生徒の一面だけを見て評価しているところがある。ではなく、全体を見て評価をした方が良い。そこには、生徒への成長の期待も込められるだろう。