・SPH研究推進委員会(第3回)(2017/9/14)

9月14日(木)SPH第3回研究推進委員会が行われました。

3年間の取組の中間点となる今学期までの取組を報告し、中間評価について依頼しました。

また、委員の横山さんから、SPH事業の推進に向けた講演を行っていただきました。

その後、各研究項目別の分科会、協議などを行いました。

○生徒に、PDCAのサイクルを意識させた取組を行い、「改善」し、うまくいく経験を積ませることで、爆発的に教育効果が高まる。

○見学をさせる場合など、うまくいっているところ、うまくいっていないところを「比較」させることで、「改善意識」、「当事者意識」が生まれる。

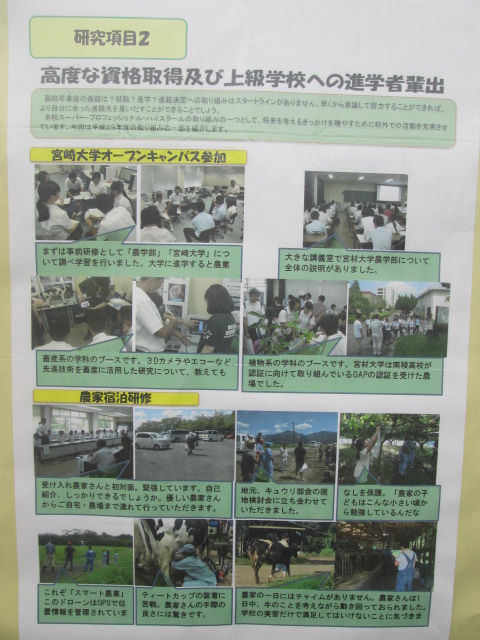

○農場でドローンを使っているが、先日、太陽フレアがあり、GPSの関係で、ドローンが何回も墜落した。すでに先端技術は身近になっている。ドローンを使うと農薬散布が、10アールを1分で終えることができ、時間を生み出すことも出来る。

○SPHは、3年間の指定であるが、指定期間が終わっても、学校づくりに生かせるような取組として欲しい。

○県立教育センターでは、Iotを使った米の栽培などの研究を進めている。温度管理から病害虫の発生を予測、予防方法を探っている。

【横山委員の講義概要】

○《平成28年7月講義内容》15テーマの研究で、力点を置きたいテーマの「選択と集中」の検討を勧めます。「ニッチ・差別化・一点突破」。今年度の取組を進める中で、次年度の重点取組を検討しながら進めよ。

○《平成28年7月講義内容》ITカリキュラムの強化を勧めます。IT農業、ウェブ通販、6次産業化推進、IT企業誘致などにつながり、若者が地域に残る方向に向かう大きなキッカケになる可能性が大。

○《提案1》15研究テーマの実績評価を行いませんか?評価を行い、「選択と集中」を行い、3分類し事業を振り分けてみてはどうでしょうか。

①継続事業→・・・、②統合事業→・・・、③廃止事業→・・・。

○《提案2》ITを活用できる農業者の育成が重要です。例えば、農業大学校の情報担当や、農業IT経営者、情報科職員などと一緒にカリキュラムを企画し、年間講座を作ってはどうでしょう。ITに詳しい農業者を育成し、スマート農業や6次産業化を目指す農業者を育成する「農業情報化学科」の新設を目指してはどうでしょう。