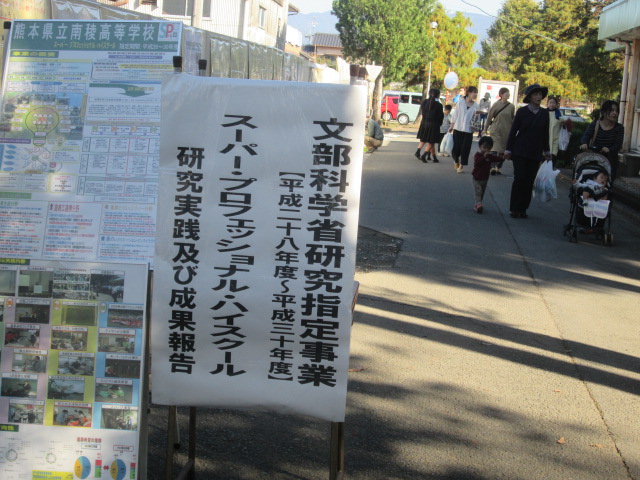

2/4(月)、文部科学省で研究指定最終年度を終える指定校の成果報告会が開催されました。

本校は松村研究主任が報告を担当し、3か年の研究実践と成果を20分間プレゼンテーションされました。

報告内容は以下の通りです。

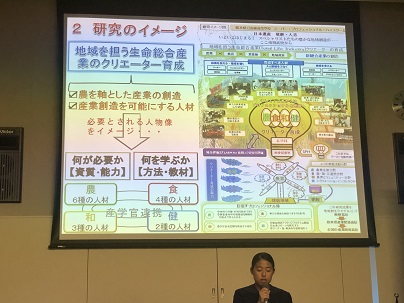

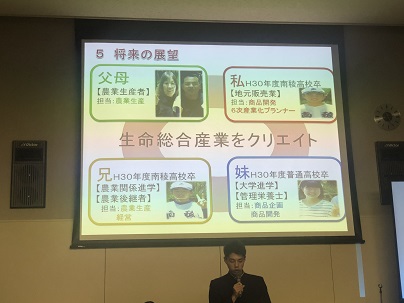

①研究の概要(本校SPHの特徴)

②具体的かつ特徴的な研究実践

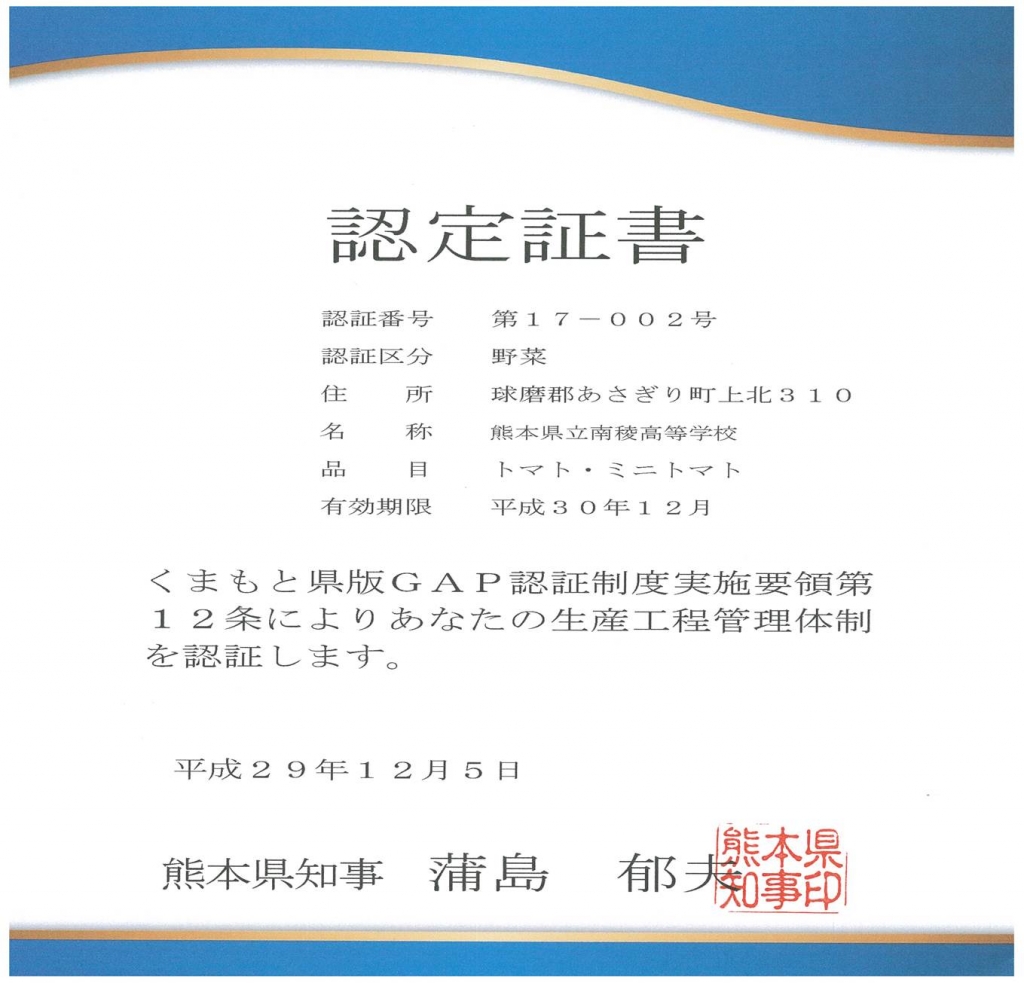

(研究5くまもと県版GAP、研究⑧⑨あさぎり町と連携した商品開発、LAEM for Nanryoの改訂等)

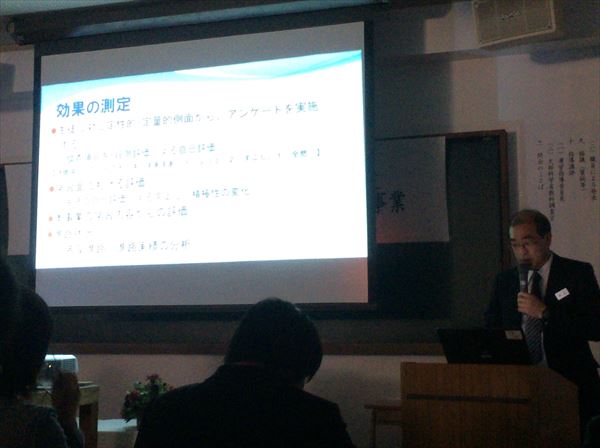

③研究の成果(意識、知識、技能レベルの効果測定結果・内部評価・外部評価・SPH委員による評価等)

④今後の展望

報告後の情報交換会では、

①「ルーブリック評価基準の作成と改訂の外部指導」

②「GAPによる海外輸出も視野に入れた販路拡大の検討」

③「個別の変容の評価の在り方」

④「ポートフォリオの作成と活用」 について各校の意見交換と田畑教科調査官・陳内企画評価委員による指導助言がありました。

本校の研究成果については、『豊富な研究実践と取り組みから、他校のモデルとなる成果を残し、継続的な普及に期待がもたれる』との高い評価を受けました。

・【SPH】新春公開講演会で報告(2019/1/28)

1月28日(月)あゆの里で、新春公開講演会が行われ、税所君らがSPHの研究成果を発表しました。写真は、人吉新聞記事。

SPH3年次成果報告会① | | by 学校サイト管理者 |

| 編集 | 削除 |

| 編集 | 削除 |

本日は、(有)ぷらんどぅデザイン工房代表 有地様を講師に招き、醸成講演会を行いました。

南稜高校生が声優として出演したオリジナル漫画、「君とつづく」の上映会がおこなわれました。

友人の声のキャラクターに、時には笑いや笑みがこぼれながら、和やかな雰囲気で上映されました。

地域の魅力を知り、地域を理解することの大切さを改めて学ぶ時間となりました。

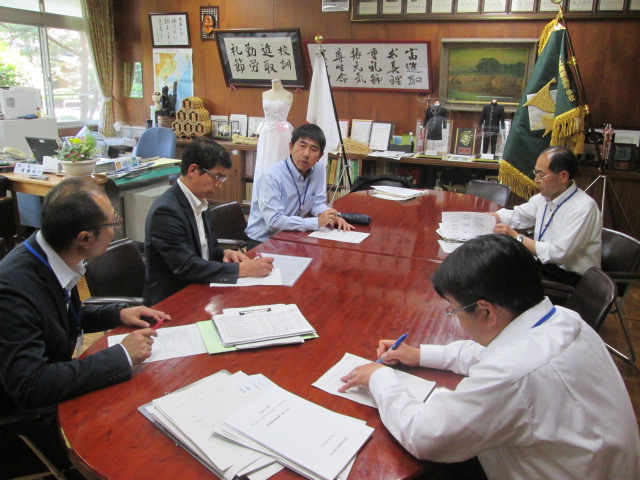

・SPH第2回運営指導委員会兼第4回研究推進委員会 (2017/12/21)

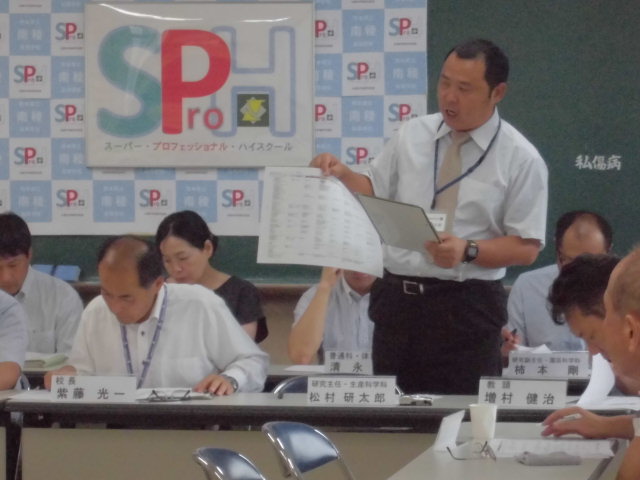

12月21日(木)SPH2年次研究成果報告会の後、SPH第2回運営指導委員会兼第4回研究推進委員会を開催しました。

主な内容は次のとおり。(「→」は、南稜高校側の回答)

○企業には、管理と改善がある。南稜高校でも改善を繰り返しながら行うことで、ほかの学校に比べて特別なものになる。そのことにより去年より今年、今年より来年とよくなっていく。→学校現場でも、我々職員は基本的には改善を意識している。

○モチベーションが一番大事だと思っている。生徒から実践形式で行っているのでモチベーションが上がったと言っていたことが印象に残った。地域に残るかという問に対して3,4割の生徒がハイと答えた。これは非常に良い方向に向かっている。

残りたいと思わない7割の生徒へは、個々の取り組みが必要ではないか。何らかの形で生徒と一緒に取り組みたい。

○評価に関して、ごちゃごちゃしている。簡単な評価も重要。そのことで変化がわかりやすくする。SPHは3年で終わりではない。卒業後地域に残り、後輩たちとコラボすることも大事である。

○いろいろな経験をすることが大事。学校教育といいう枠組みにとらわれない。いろんなところに農業に接する情報がある。(例:カンブリア宮殿)そういう枠を取っ払って考えることがこれから学校の中で必要になってくる。

○実際に行っていて成果が出ているという実感はあるか。

→最初に比べて、研修後、たくさんの質問が出てくるようになった。様々なものを作った後に、「どのように売るのか」などの話が自然と出るようになった。

○授業参観の頃と比べるとモチベーションが上がっていると感じた。園芸科学科の3つのテーマはすべての生徒が全部のテーマについて関わっているのか。

→3つあるのは地域性を見たときに取り組むことが多いと感じているため、3つのテーマを設定している。5番のテーマはGAPについて野菜を通して考える。グラジオラスについては草花の生徒のみ。アボカドは果樹をとっている全生徒。複雑だが一人二つほどのテーマに関わっている。

○クラウドファウンディングに失敗した生徒が振り返ってもう一度チャレンジしたいと思っていることは重要なこと。共進会の生徒は牛が好きだということが十分感じた。ほかの生徒を巻き込みたいという発言がよいと思った。新たな評価についても続けていき発展していただければと思う。うまくいくこと、課題であることについて教えていただきたい。

→全体の部分については外部、教員について実施した後にあげていきたい。

→全体にはポートフォリオ評価を導入。これまでどのように変化してきたのかを評価する。振り返ってみることができる。ポートフォリオについてはまだまだ勉強中。これをどう評価につなげていくのかが難しい。生徒に理解させて実践することも難しい。きちんと記録をとるように指導している。運用が難しい。

○ポートフォリオは、ファイルのように保存していくものだが、難しい。数値化するというよりは生徒自身が見直すことで変化に気づ区だけでもよい。数値化できない部分について活用してほしい。

→ポートフォリオについても活用している。全体の行程の中の何をしているのかがわかりやすくなっている。無理に評価しなくていいということがわかりよかった。

○南稜高校はポートフォリオを実践していて子供の振り返り、指導の振り返りに役立つ。今やっていることを積み上げていってほしい。

○先生方の苦悩がにじみ出ていて胸につかえるものがある。非常に生徒らしいはきはきとしたものがあった。SPHの15のテーマはすべて期待される結果は出ないと思うが、教える側がすこしずつ変わってきている。教える側が変われば教わる側も変わる。南稜高校を卒業して外へ出てからまた戻ってくるというのが理想。

この取り組み自体はすごくよいと感じた。

○生徒の変化が出てきた理由はなんだと思うか。

→南稜就農塾を担当していて、「挫折する体験」が生徒をさらに向上させているのではないか。

・SPH研究推進委員会(第3回)(2017/9/14)

9月14日(木)SPH第3回研究推進委員会が行われました。

3年間の取組の中間点となる今学期までの取組を報告し、中間評価について依頼しました。

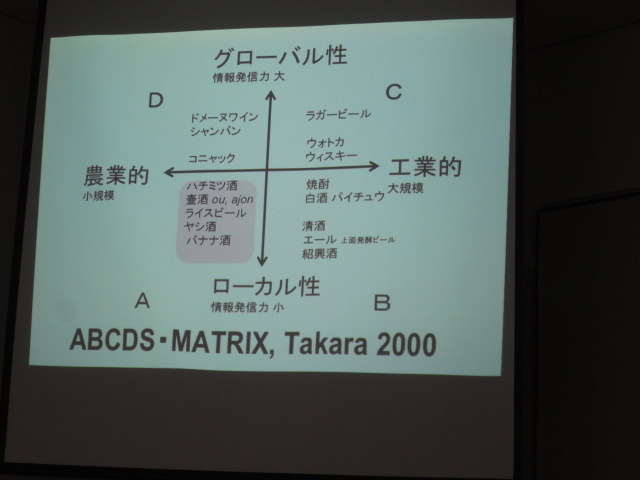

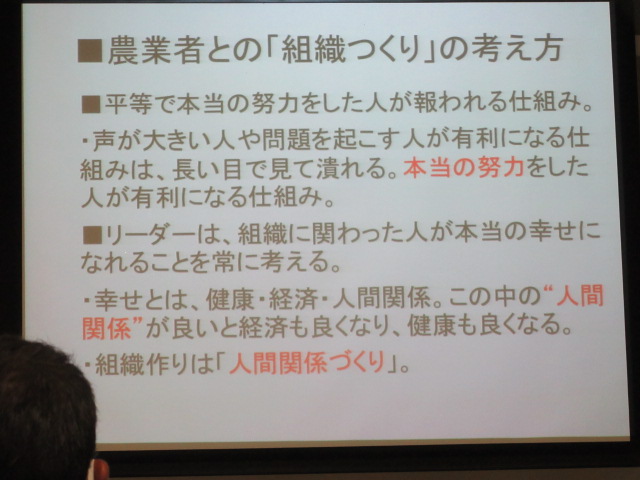

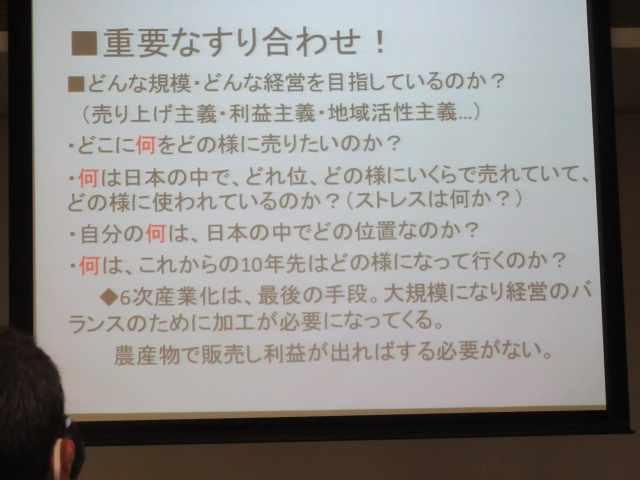

また、委員の横山さんから、SPH事業の推進に向けた講演を行っていただきました。

その後、各研究項目別の分科会、協議などを行いました。

○生徒に、PDCAのサイクルを意識させた取組を行い、「改善」し、うまくいく経験を積ませることで、爆発的に教育効果が高まる。

○見学をさせる場合など、うまくいっているところ、うまくいっていないところを「比較」させることで、「改善意識」、「当事者意識」が生まれる。

○農場でドローンを使っているが、先日、太陽フレアがあり、GPSの関係で、ドローンが何回も墜落した。すでに先端技術は身近になっている。ドローンを使うと農薬散布が、10アールを1分で終えることができ、時間を生み出すことも出来る。

○SPHは、3年間の指定であるが、指定期間が終わっても、学校づくりに生かせるような取組として欲しい。

○県立教育センターでは、Iotを使った米の栽培などの研究を進めている。温度管理から病害虫の発生を予測、予防方法を探っている。

【横山委員の講義概要】

○《平成28年7月講義内容》15テーマの研究で、力点を置きたいテーマの「選択と集中」の検討を勧めます。「ニッチ・差別化・一点突破」。今年度の取組を進める中で、次年度の重点取組を検討しながら進めよ。

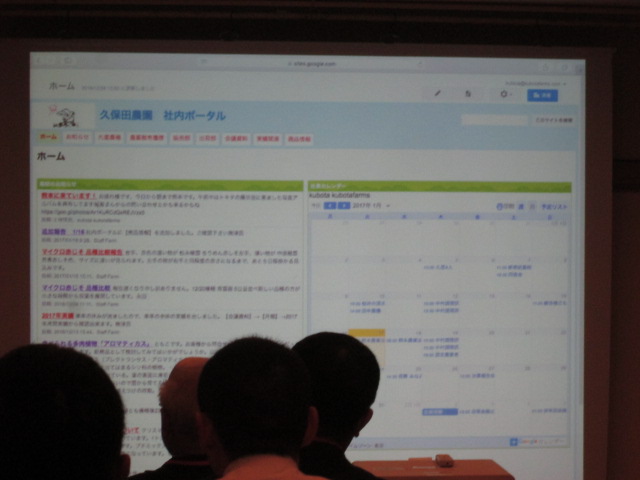

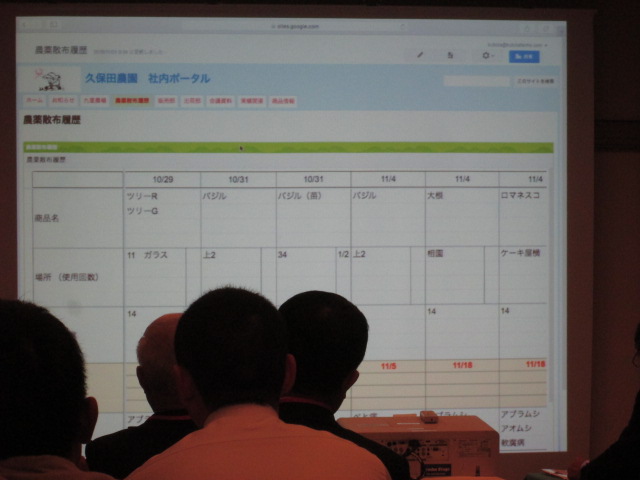

○《平成28年7月講義内容》ITカリキュラムの強化を勧めます。IT農業、ウェブ通販、6次産業化推進、IT企業誘致などにつながり、若者が地域に残る方向に向かう大きなキッカケになる可能性が大。

○《提案1》15研究テーマの実績評価を行いませんか?評価を行い、「選択と集中」を行い、3分類し事業を振り分けてみてはどうでしょうか。

①継続事業→・・・、②統合事業→・・・、③廃止事業→・・・。

○《提案2》ITを活用できる農業者の育成が重要です。例えば、農業大学校の情報担当や、農業IT経営者、情報科職員などと一緒にカリキュラムを企画し、年間講座を作ってはどうでしょう。ITに詳しい農業者を育成し、スマート農業や6次産業化を目指す農業者を育成する「農業情報化学科」の新設を目指してはどうでしょう。

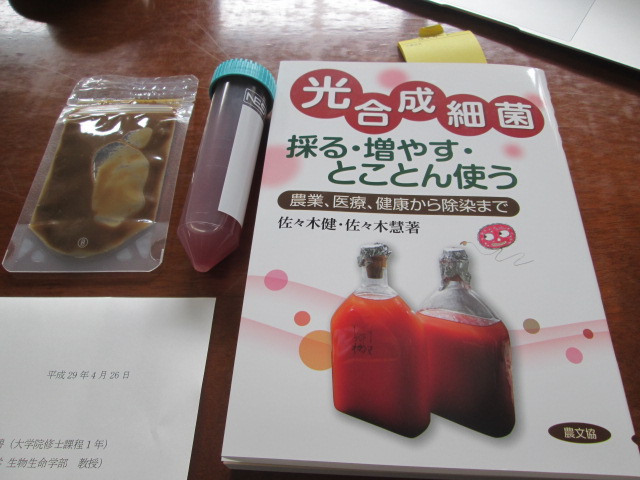

・第2回GAP実証モデル農業組織等個別指導会 (2017/8/16)

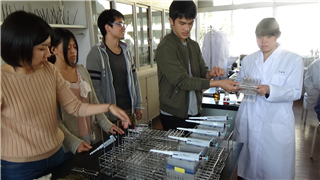

8月16日(水)第2回GAP実証モデル農業組織等個別指導会が行われました。

午後は、書類審査の続きと農場の実地指導。

NPO法人アジアGAP総合研究所 特任指導員の寺田様から生徒12名に対し、ご指導を頂き、それを聴講する形式で行われた。九州農政局の方々、熊本県農林水産部生産経営局農業技術課の渡邉参事や県南広域本部球磨地域振興局農林水産部農業普及・振興課の方々。農業関係高校の先生方12名。合計41名が参加。農場の実地指導の後、再び、会議室でまとめを行い、生徒からの質問にも答えていただいた。

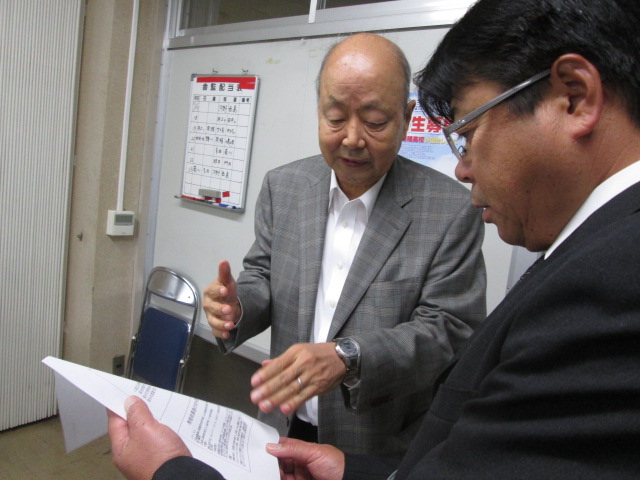

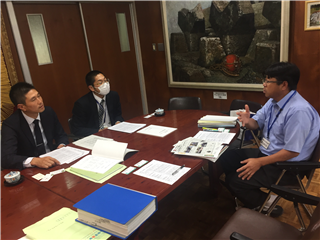

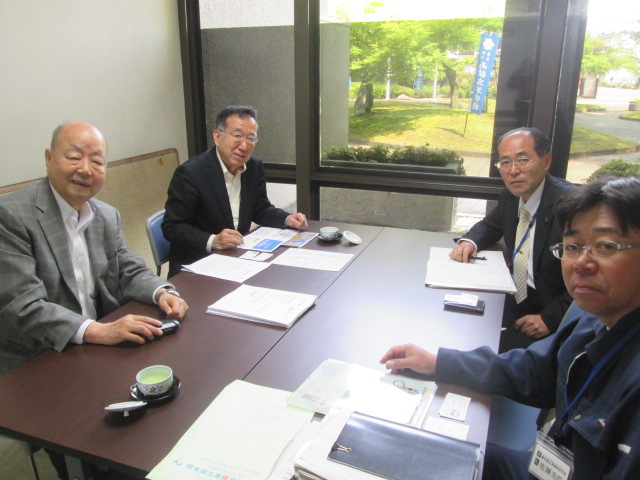

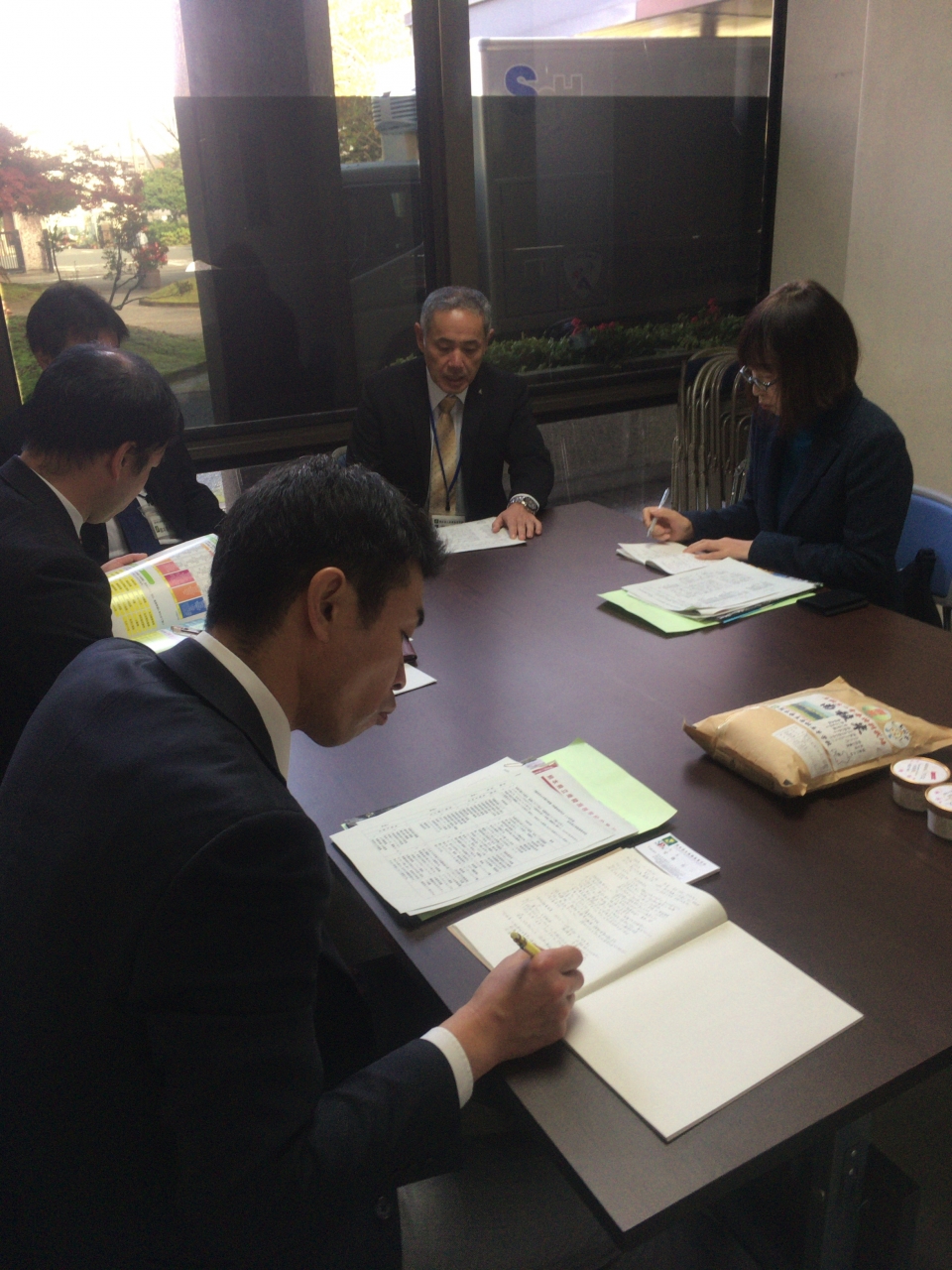

・熊本県農林水産部長学校訪問【SPH】 (2017/8/3)

8月3日(木)熊本県農林水産部の濱田部長らが学校を訪問されました。

SPH研究内容、GAP認証に向けた取組を説明し、その後、意見交換を行いました。

学校と県が連携した取組の方向性を探りました。

【訪問者】

熊本県農林水産部から、濱田部長、福島政策審議監、清藤審議員、本村主幹、荒木参事、

球磨地域振興局から、鍬本部長、長田課長

球磨農業研究所 島田所長

南稜高校から、管理職、鶴本農場長、佐藤SPH研究主任が出席

意見交換 SPH GAPの取組について

濱田義之部長から連携についてのアドバイス

・SPH運営指導委員会 研究協議 (2017/7/10)

7月10日(月)スーパー・プロフェッショナル・ハイスクールの運営推進委員、熊本県教育長関係職員の方々にご参加いただき、SPH運営推進委員会が行われました。

写真は、研究協議の様子。

出席者:

運営指導委員会:木之内委員、木下委員、西委員、大津委員、長尾委員、鳥井委員、の6名(高崎委員と牛田委員は欠席)。県教委からは、原田審議員、草野主幹。

【研究協議での意見概要】

議題①生命総合産業クリエイターを育成するための効果的な外部との連携について

○一番気になったのはクリエイターを育成するのに数値的な評価をして意味があるのか。

林業について校内評価が低いということは、学校の取り組みが甘いのではないか。地域に縛られないで広告代理店等との連携が必要。

○モチベーションアップにつながるものとして、ワールドカップやオリンピックにおいて選手に各地方での滞在時間を延ばす工夫を生徒に考えさせるとよいのでは。

○意識調査、モチベーションなどについて生徒自身が成長を実感できているという意欲的なものが高まってきているにもかかわらず将来について考えられている生徒が少ないのは問題。

世界からみて日本の農業はあまり評価されていない。これは日本の教育がうまくなされていないからなのでは?

○目標のないところに達成はない。生徒に目標を持たせなければならない。危機感が持ててないことも問題。

○モチベーションがあがっていない生徒が多い。アメリカとの違いで日本は個性を伸ばすような教育がなされていない。SPHでも生徒がやりたいことに対して寄り添うような教育が必要。

○地域に雇用がないのはなぜかを考えさせ、生徒一人一人が地域に必要な存在であることに気づかせることが重要。

○高校に入ってきた生徒については人と違ってよいこと、学校に行きたいと思うような学校作りが必要。様々なことに対してきちんと理由を言えるような生徒の育成が重要。

○全員がリーダーになろうとすると教育の効果がなくなってしまう。

○目標を高く設定しすぎる必要はないのではないか?

○クリエイターを育てるようにしたいのならグローバルな視点で育てるのか、地域視点で教育していくのか考えなければならない。生徒がやりたい基準のレベルにあわせる。

議題②地域の活性化に貢献する人材育成について

○ある調査に対するネガティブな回答について還元するような項目を作成し、なぜそのような回答になったのか関連調査を行う。子どもが何を考えているのかを追求してみては?

○高校に入ってきた子をどう育てていくかが大事であり、生徒の個性に対してしっかりと寄り添っていくことが大事。

○普通学校と違って農業高校は専門的な教育がなされている。その長所をうまく生かしていく工夫が大事。そのことにより生徒のモチベーションも上がると思う。

○農業高校は現場での体験ができるという強みがある。一つの武器として活用していってほしい。

○学校の中に南稜高校ならではのものを探していったらいいと思う。

○将来進路が別れる子どもたちが答えのない問いに対して考えるというような道徳的・倫理的な教育が社会の活性化につながっていくのではないか。

○自由な子・個性を生かした子のどちらも大事にするのが重要。地方の活性化についての答えを持っている人はいない。だからこそSPHの取り組みのなかで生徒が答えを見つけ出してくれるのではないかという視点を教員は持つべき。教員などの異動も含めてある程度の見通しのあるものを積み上げていくことにより学校としてよい教育環境が作り上げられていく。模索しながらの活動ではあるが飛躍を目指してがんばってほしい。

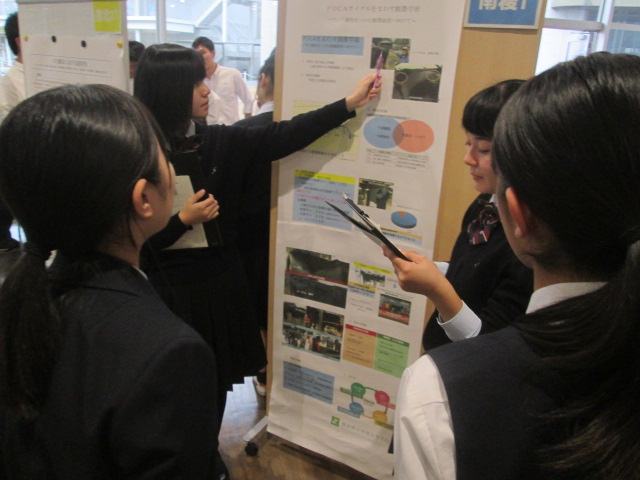

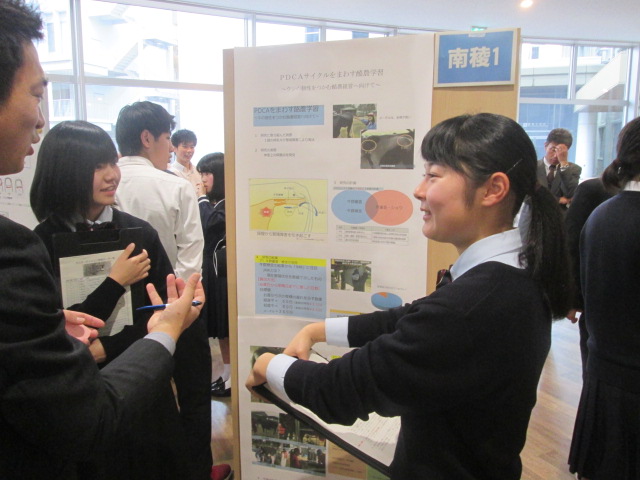

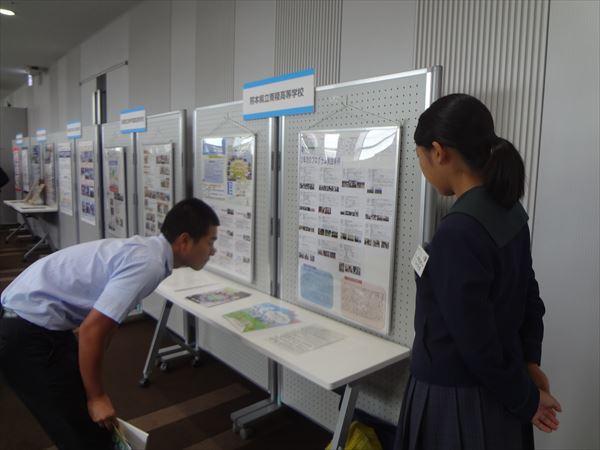

・SGH(スーパーグローバルハイスクール)との交流 (2017/3/16)

3月16日(木)水俣高校SGH(スーパーグローバルハイスクール)成果発表会に参加し交流しました。会場は水俣市文化会館、水俣市総合もやい直しセンター

1年生産科学科・園芸科学科 1組の大瀬さん、2組の板崎さん、沼田さん

食品科学科の吉村さん、米澤さん、生活経営科の齋藤さんの6名。

【第1部】①SGH事業概要および取組報告、②海外視察研修報告「持続可能な開発のための教育(ESD)の学習における海外視察研修」、

③活動事例発表「水俣ACTⅠ(探究活動)およびACTⅡ(外部組織との連携事業)について」

【第2部】ポスターセッション

a水俣の地理、b水俣の産業、c水俣の歴史、d水俣病による影響、e水俣病からの再生、f環境モデル都市づくり、g水俣市のゴミ分別システム、h水俣エコタウン

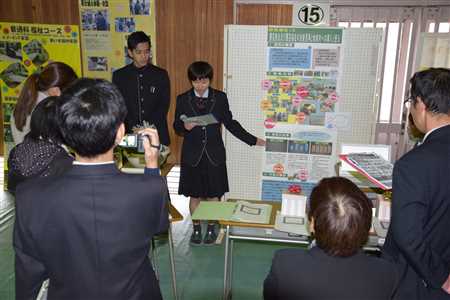

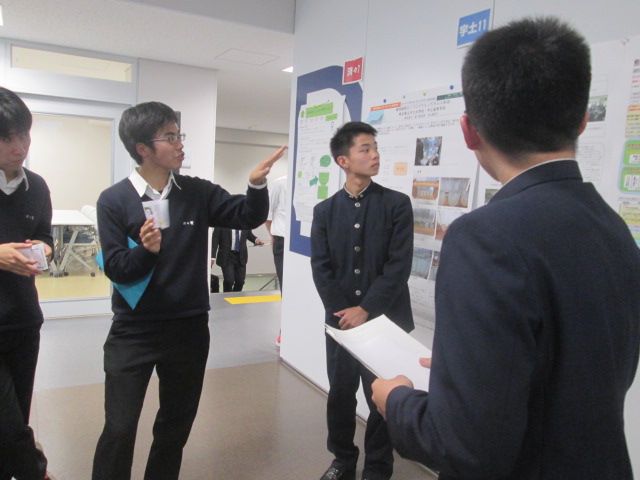

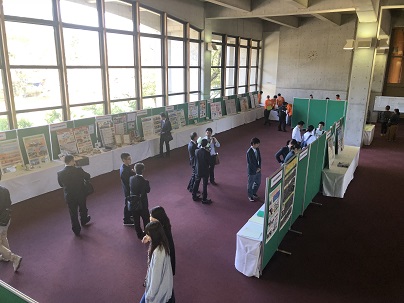

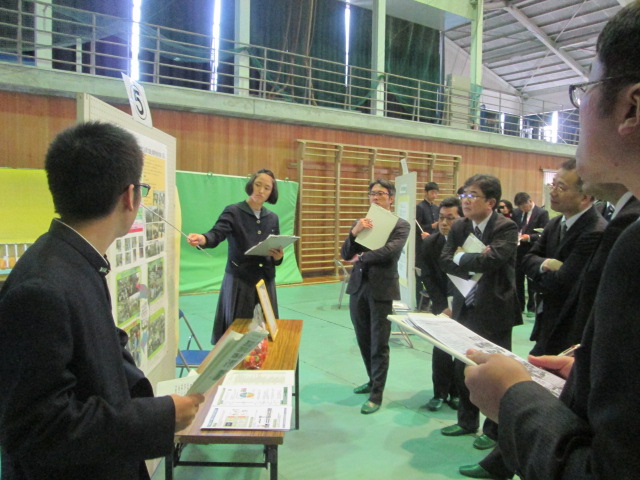

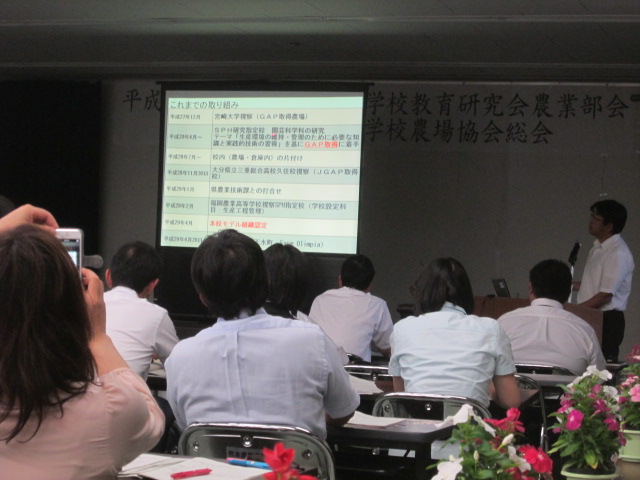

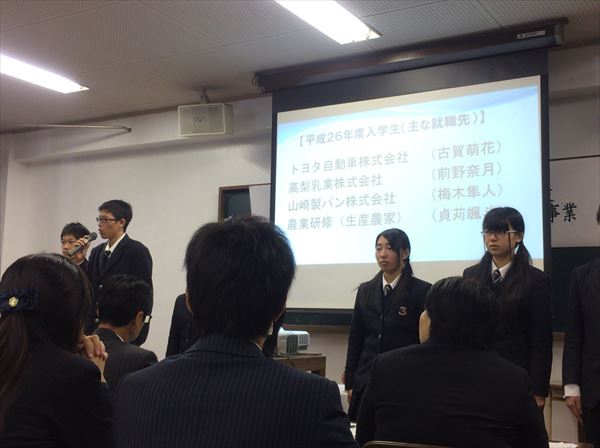

本校を会場に、平成28年度SPH1年次成果報告会を開催しました。

地域内外より、61人が参加し、県外高校や大学等からも参加をいただきました。

1年次報告は、事業全体と13の研究項目について、各担当者から研究テーマ設定理由や1年次の実践内容、成果、

課題等についてプレゼンテーション形式で行いました。

報告後には、参加者からの質疑応答や県教育委員会の指導・助言もありました。

成果報告を開催したことで、本校SPHについて、これまで以上の理解と興味・関心を持っていただくことができました。

また、実践の成果や評価を伝えることで、生徒や学校の変容も伝えることができました。

今後も、多くのご協力やご支援をいただき、研究成果の向上と普及、教育活動の深化に努めていきます。

【会次第】

1 期 日 平成29年2月15日(水)

2 時 間 受 付 13:00~13:30

研究成果報告会 13:30~15:20

3 会 場 熊本県立南稜高等学校 会議室

4 参加者 計61人 ※ 本校職員は含まない

県教育委員会2人

SPH研究推進委員5人

本校学校評議員及び評価委員5人

SPH研究協力者(大学関係3人・地元行政3人)

県外高校1校2人

県内高校(県立5校11人・県立農業関係8校17人)

小学校5校5人

中学校7校7人

報道関係者 他

5 次第 (進行:南稜高校 柳田教頭)

(1)開会(南稜高校 太江田教頭)

(2)挨拶

ア 熊本県立南稜高等学校(南稜高校 紫藤校長)

イ 熊本県教育委員会(高校教育課 原田審議員)

(3)平成28年度事業報告

ア SPH事業概略紹介(研究主任 柿本教諭)

イ 事業経過報告(研究主任 柿本教諭)

ウ 研究成果報告

(ア)南稜就農塾(吉永教諭)

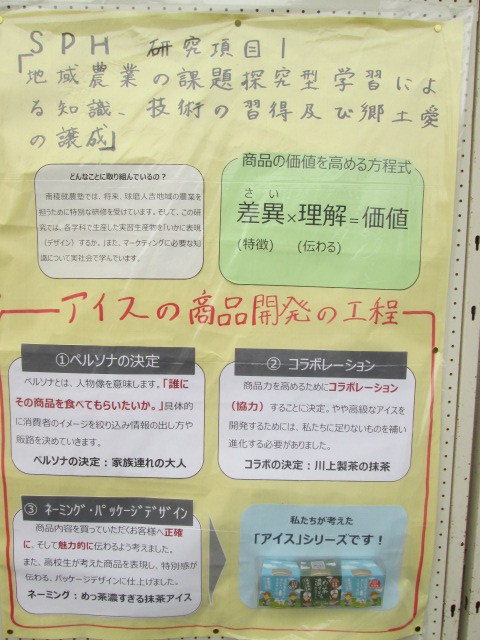

研究項目1 地域農業の課題探究型学習による知識・技術の習得及び郷土愛の譲成

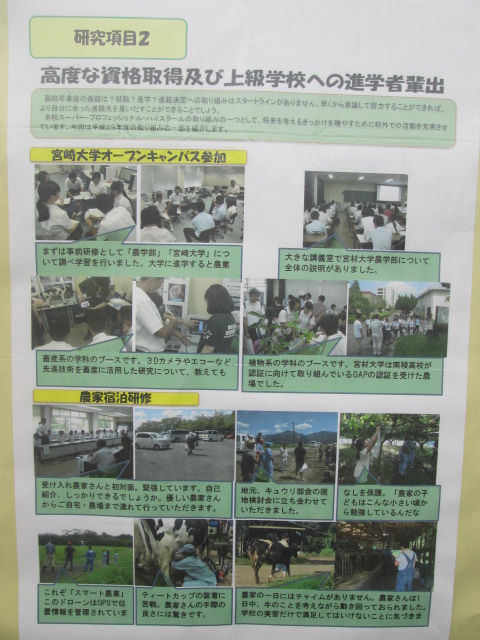

研究項目2 高度な資格取得及び上級学校への進学者輩出

(イ)生産科学科(吉永教諭)

研究項目3 「永続性」を持った農業教育実践と人材育成

~ケースメソッドと知的財産教育を柱とした教育実践~

研究項目4 地域の特色と資源を活かしたモノづくり

(ウ)園芸科学科(栗原教諭)

研究項目5 生産環境の維持・管理のために必要な知識と実践的技術の習得

研究項目6 6次産業化人材の育成とモデルケースの構築

研究項目7 地域への農作物及び技術の新規導入と普及を目指した研究実践

(エ)食品科学科(野手教諭)

研究項目8 地域の食品開発センターとしての確立

~共同研究による商品開発及び分析の拠点~

研究項目9 食の6次産業化を担う人材の育成

(オ)環境工学科(白石教諭)

研究項目10 地域林業の実践リーダー及び経営管理能力者の育成

研究項目11 農村環境の保全と開発に従事する技能者育成

(カ)生活経営科(西口教諭)

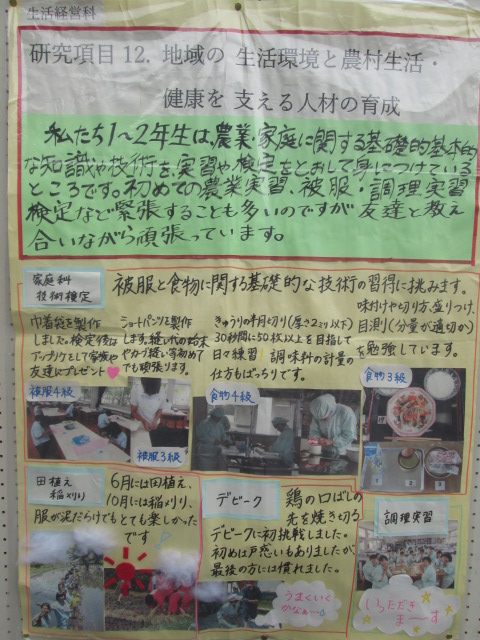

研究項目12 地域の生活環境と農村生活・健康を支える人材の育成

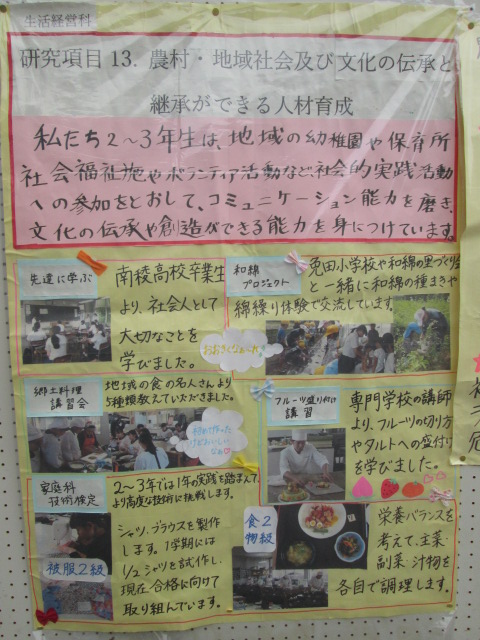

研究項目13 農村・地域社会及び文化の伝承と継承ができる人材育成

(4)効果測定と評価結果(研究主任 柿本教諭)

(5)次年度の方向性(農場長 佐藤教諭)

ア 新校・新学科

(ア)生産科学科・園芸科学科・環境工学科を統合・再編し、「総合農業科」を設置

(イ)普通科(総合コース)を再編し、「普通科(体育コース・福祉コース)」を設置

イ 専門学科の研究項目

ウ 普通科

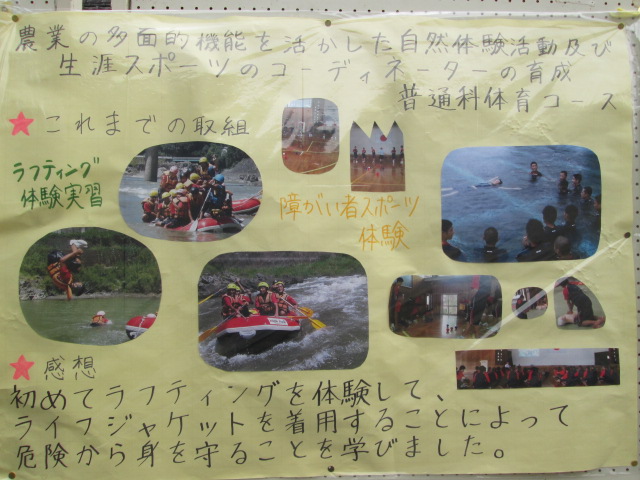

(ア)体育コース研究内容(清永教諭)

研究項目14 農業の多面的機能を活かした自然体験活動及び生涯スポーツのコーディネーターの育成

(イ)福祉コース研究内容(池田教諭)

研究項目15 園芸療法及び園芸福祉の技能習得と地域内への導入と普及

(6)質疑応答

(7)指導・講評(熊本県教育委員会 高校教育課 草野指導主事)

(8)閉会(南稜高校 太江田教頭)

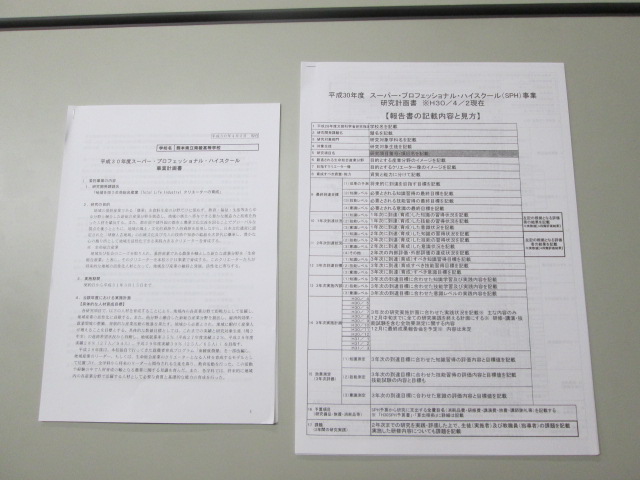

6 配付資料

資料①「平成28年度1年次成果報告会」

資料②「平成28年度事業計画書」 ※ 研究のイメージ図を含む

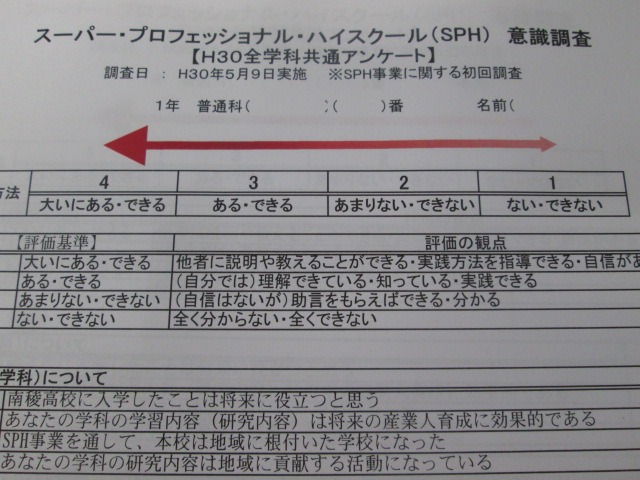

資料③「全学科共通意識調査見本」 ※ ルーブリック評価基準を含む

資料④「平成28年度研究実践報告」

資料⑤「平成28年度SPH事業運営報告」

資料⑥「平成28年度SPH研究実践報告集」

資料⑦「平成28年度SPH研究実施報告(1年次)《概要》」

資料⑧「南稜スタンダード」

資料⑨「平成29年度事業計画書」 ※ 平成29年度文部科学省提出資料

学校案内パンフレット

7 その他

本会は、第5回SPH研究推進委員会を兼ねる

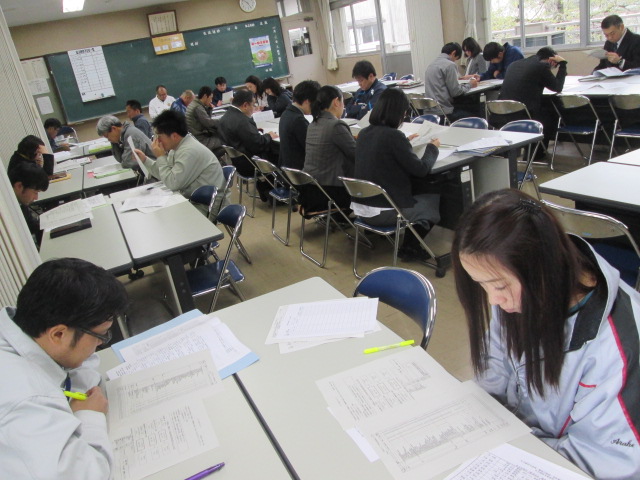

SPH 第3回 研究推進委員会 (2016/11/18)

11月18日(金)SPH(スーパー・プロフェッショナル・ハイスクール) 第3回 研究推進委員会を行いました。

研究の進捗状況等の報告の後、協議、授業視察を行い指導助言、質疑応答を行いました。

出席者:研究推進委員(横山、深水、入江(浅田課長代理)、甲斐、永井、福田委員は欠席)

学校関係(紫藤、太江田、松本、柿本、佐藤、松村、河野、白石、野手、西口、城戸、清永、池田、古閑森)

【主な意見等】

【横山委員】目指すクリエーターのレベルを定め、1年次の達成レベル、2年次の達成レベル、3年次の達成レベルを定めるべき。

最終的には、生徒が自主的に育っていく姿が理想の状態。心構え、目的意識を育てることが大事である。

→ 各研究分野ごと、年次ごとのステップ(目標)を定めている。

【深水委員】取組の課題に、「アクティブラーニング等でコミュニケーション能力を養う機会が必要」とあるが、どのような手法が考えられるか。

現在、農業大学校の学生をあずかっているが、コミュニケーション能力の育成には時間がかかる印象がある。

【永井委員】15の取組だけではなく、1日6時間の授業のすべてが、アクティブラーニングを意識し、実践力を高めていきたい。報告書のまとめ方として、各論→総論とまとめてほしい。

【草野委員】研究概要を、A3判ぐらいに、一覧表にまとめるとわかりやすい。

【横山委員】授業参観し、イスの下に、消音のするようなものがあるといいのではないか、と感じた。

【永井委員】生徒が安心して授業を受けることができる、お互いを尊重し合う雰囲気があった。アクティブラーニングは、お互いを尊重し合う態度が基礎。

①主体的な学び、②協働的な学び、③深い学び、特に、③の「深い学び」となっているかが課題である。

【草野委員】生徒が知識、技術を身につけるポイントは、アクティブラーニングである。これまでは、生徒を到達させるために、教え込むことが多かったが、

考えさせる視点、教師に発言を50分間の8割から5割まで少なくし、生徒の思考を深めてほしい。

【深水委員】私も農業者として、ブランド化を農家の方々と協力して進めようとしている。高校生が同じ事を学んで、やろうとしていることがわかり、自分も勉強になった。

【研究授業】

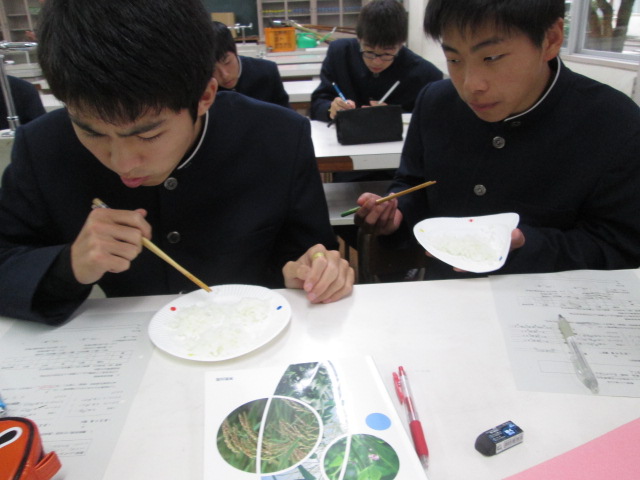

2年生産科学科「南稜米の食味官能検査」(多田・丸尾:深水委員)

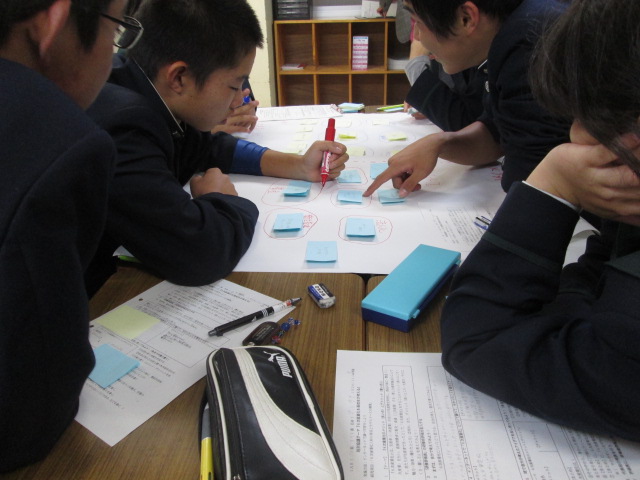

1年生産科学科園芸科学科1組「6次産業化を考える」(柿本・樫山:入江委員)

3年食品科学科「プラントにおける米焼酎製造」(蜷川・赤星:甲斐委員)

1年環境工学科「排水溝敷設のための水準測量」(早瀬・小永:草野委員)

1年生活経営科「日本、球磨・人吉地域の食生活の変遷」(四月一日:永井委員)

※横山委員は全体的に参観。