・第2回GAP実証モデル農業組織等個別指導会 (2017/8/16)

8月16日(水)第2回GAP実証モデル農業組織等個別指導会が行われました。

午後は、書類審査の続きと農場の実地指導。

NPO法人アジアGAP総合研究所 特任指導員の寺田様から生徒12名に対し、ご指導を頂き、それを聴講する形式で行われた。九州農政局の方々、熊本県農林水産部生産経営局農業技術課の渡邉参事や県南広域本部球磨地域振興局農林水産部農業普及・振興課の方々。農業関係高校の先生方12名。合計41名が参加。農場の実地指導の後、再び、会議室でまとめを行い、生徒からの質問にも答えていただいた。

・熊本県農林水産部長学校訪問【SPH】 (2017/8/3)

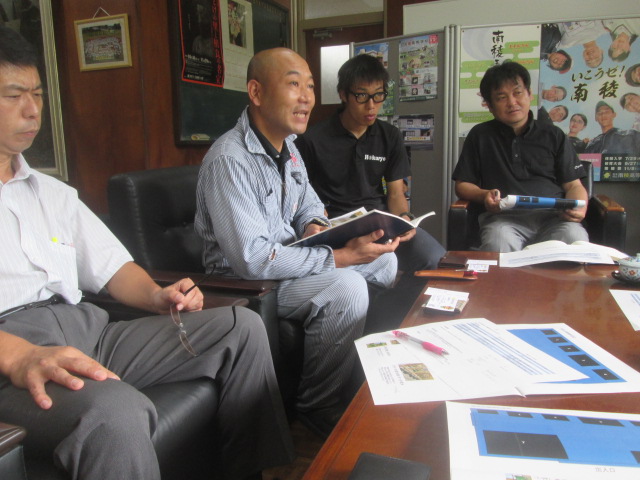

8月3日(木)熊本県農林水産部の濱田部長らが学校を訪問されました。

SPH研究内容、GAP認証に向けた取組を説明し、その後、意見交換を行いました。

学校と県が連携した取組の方向性を探りました。

【訪問者】

熊本県農林水産部から、濱田部長、福島政策審議監、清藤審議員、本村主幹、荒木参事、

球磨地域振興局から、鍬本部長、長田課長

球磨農業研究所 島田所長

南稜高校から、管理職、鶴本農場長、佐藤SPH研究主任が出席

意見交換 SPH GAPの取組について

濱田義之部長から連携についてのアドバイス

・SPH運営指導委員会 研究協議 (2017/7/10)

7月10日(月)スーパー・プロフェッショナル・ハイスクールの運営推進委員、熊本県教育長関係職員の方々にご参加いただき、SPH運営推進委員会が行われました。

写真は、研究協議の様子。

出席者:

運営指導委員会:木之内委員、木下委員、西委員、大津委員、長尾委員、鳥井委員、の6名(高崎委員と牛田委員は欠席)。県教委からは、原田審議員、草野主幹。

【研究協議での意見概要】

議題①生命総合産業クリエイターを育成するための効果的な外部との連携について

○一番気になったのはクリエイターを育成するのに数値的な評価をして意味があるのか。

林業について校内評価が低いということは、学校の取り組みが甘いのではないか。地域に縛られないで広告代理店等との連携が必要。

○モチベーションアップにつながるものとして、ワールドカップやオリンピックにおいて選手に各地方での滞在時間を延ばす工夫を生徒に考えさせるとよいのでは。

○意識調査、モチベーションなどについて生徒自身が成長を実感できているという意欲的なものが高まってきているにもかかわらず将来について考えられている生徒が少ないのは問題。

世界からみて日本の農業はあまり評価されていない。これは日本の教育がうまくなされていないからなのでは?

○目標のないところに達成はない。生徒に目標を持たせなければならない。危機感が持ててないことも問題。

○モチベーションがあがっていない生徒が多い。アメリカとの違いで日本は個性を伸ばすような教育がなされていない。SPHでも生徒がやりたいことに対して寄り添うような教育が必要。

○地域に雇用がないのはなぜかを考えさせ、生徒一人一人が地域に必要な存在であることに気づかせることが重要。

○高校に入ってきた生徒については人と違ってよいこと、学校に行きたいと思うような学校作りが必要。様々なことに対してきちんと理由を言えるような生徒の育成が重要。

○全員がリーダーになろうとすると教育の効果がなくなってしまう。

○目標を高く設定しすぎる必要はないのではないか?

○クリエイターを育てるようにしたいのならグローバルな視点で育てるのか、地域視点で教育していくのか考えなければならない。生徒がやりたい基準のレベルにあわせる。

議題②地域の活性化に貢献する人材育成について

○ある調査に対するネガティブな回答について還元するような項目を作成し、なぜそのような回答になったのか関連調査を行う。子どもが何を考えているのかを追求してみては?

○高校に入ってきた子をどう育てていくかが大事であり、生徒の個性に対してしっかりと寄り添っていくことが大事。

○普通学校と違って農業高校は専門的な教育がなされている。その長所をうまく生かしていく工夫が大事。そのことにより生徒のモチベーションも上がると思う。

○農業高校は現場での体験ができるという強みがある。一つの武器として活用していってほしい。

○学校の中に南稜高校ならではのものを探していったらいいと思う。

○将来進路が別れる子どもたちが答えのない問いに対して考えるというような道徳的・倫理的な教育が社会の活性化につながっていくのではないか。

○自由な子・個性を生かした子のどちらも大事にするのが重要。地方の活性化についての答えを持っている人はいない。だからこそSPHの取り組みのなかで生徒が答えを見つけ出してくれるのではないかという視点を教員は持つべき。教員などの異動も含めてある程度の見通しのあるものを積み上げていくことにより学校としてよい教育環境が作り上げられていく。模索しながらの活動ではあるが飛躍を目指してがんばってほしい。