校長室からの風

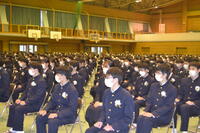

一体感、そして達成感に包まれて ~ 第45回体育大会開催

5月8日(日)、秋晴れのもと、生徒と職員の力を結集し、令和4年度第45回西高体育大会を創り上げることができました。今、学校全体の一体感そして達成感に包まれています。

それぞれのプログラムはどれも見応えがあり、生徒の皆さんの一生懸命さが伝わってきました。ゴール目指し疾走する姿は躍動感あふれ爽やかでした。結果は1位2位…と表れますが、自分の走りができたかどうか、自己評価が一番です。

リレーはやはり体育大会の華です。抜きつ抜かれつ、声援、歓声も一段と高まり、会場が大いに沸きました。そして、綱引きや台風の目、棒集めなどの技巧種目は、チームワークの面白さと難しさを実感したのではないでしょうか。

また、体育コース2、3年生による演技、演舞は、さすがアスリートたちです。きびきびとした、かつ流れるようなパフォーマンスに魅了されました。見事でした。そして全校生徒の西高体操は、生徒の皆さんの気持ちが一つとなり、力強く、凜々しいものでした。「西高体育スピリット」の伝統が引き継がれたと思います。

フィナーレの全校応援は圧巻で、胸に迫るものがありました。マスクをしていても皆さんの声は響きわたり、計り知れない若いエネルギーが渦巻き、空に舞い上がったように感じました。

2年以上、コロナパンデミックに世界は覆われ、依然出口は見えません。また、残虐非道な戦争が行われている国もあります。世界は不安定で、平穏な日常生活を守ることが難しい時代です。この広い世界の片隅でかもしれませんが、ここ熊本西高において、体育大会に象徴される、健やかで明るい学校文化がこれからも永く続いていくことを念じます。

最後になりますが、ご観覧いただいた保護者の皆様にお礼申し上げます。

「校長室からの風」

体育大会の風景

さあ、体育大会! ~ 5月8日(日)第45回体育大会開催

西高は今年、創立48年を迎えます。現在の1年生が3年生に進級した時、50周年となります。今から40年ほど前の西高草創期に勤務された先輩職員の方から伺った話に「西高体育スピリット」への思いがあります。「爽やかな挨拶、明るい返事、機敏な動作」の三つを高校生として養うことは、社会に出てもきっと身を助けることになると考え、体育の授業だけでなく、学校行事や特別活動等の場で生徒たちに熱い気持ちで伝えたと回想されていました。今も、西門から入ったところに、「西高体育スピリット」と青地に白抜きで鮮やかに記された看板が立っています。新入生がこの「西高体育スピリット」を体得する最初の大きな機会が体育大会と言えます。

令和4年度第45回体育大会を5月8日(日)に開催します。3年ぶりに保護者の方々にご観覧いただきます。但し、まだコロナ感染状況が不安定であり、3年生の保護者の方に限ります。1、2年生の保護者の皆様にはご理解いただきたいと思います。

4月中旬から体育の授業で練習が始まり、生徒会中心に運営や装飾の準備が進められてきました。体育大会は、学科・コース、学年、クラスなどを超え、チーム西高として全校生徒が一つになる場です。黄・赤・青の3団に分かれ、団ごとに横断幕の作成や応援の練習に取り組んでいます。書道部の協力を得て美術部は入・退場門を飾る絵看板の制作、吹奏楽部は演奏の練習と文化部の動きも活発化しました。放課後や休日も、目標に向かってみんなで楽しみながら協力する雰囲気が校内に満ちていて、体育大会が近づいていることを実感しました。これこそ、健やかで明るい学校文化だと思います。

体育大会の全体練習が終わった後、体育コースの2、3年生はさらに練習が続きます。日頃から鍛錬している体力、運動能力、団結力を発揮し、女子は「天の舞」(リズムなぎなた)、男子は「飛翔」(集団行動)を披露するためです。アスリートのプライドで挑む、このプログラムは西高体育大会の呼び物であり、保護者の方々はもちろん全校生徒を魅了することでしょう。

今年の大会テーマは「氷炭相愛」。冷たい氷と熱い炭のように、全く性質が相反するものが互いの特性を活かし助け合うという意味が込められています。西高生一人ひとりが、それぞれの個性を発揮し、笑顔あふれる体育大会になることを願っています。明後日の体育大会が待ち遠しく感じられます。

「校長室からの風」

体育大会の練習風景

保護者の皆様と共に ~ 育西会総会

4月22日(金)午後、育西会総会を開催しました。西高の保護者会(PTA組織)は育西会と称します。西高生を保護者と学校とが協力し育てていく思いが込められた名称です。

育西会役員が会議室で議事を行い、その様子を各教室に配信し、それぞれの教室から保護者の皆さんの質問も受けられる双方向の形式をとりました。昨年度、西高は熊本県のICT特定推進校に選ばれ、授業の改善、学校行事の効率化など率先してICT(情報通信技術)を活用してきました。今回の総会の方式もその取り組みの一つです。

総会で、令和4年度の役員案が了承され新体制でのスタートとなりました。池田旧会長はじめ旧役員の皆様には、これまで1年間、様々な学校行事にご支援、ご協力いただいたことに深く感謝いたします。特に、生徒会役員の生徒たちとの対話の場(ミーティング)を2回設けられたことは画期的な取り組みだったと思います。制服のあり方や校則等について、保護者と生徒の立場から率直な意見交換が行われ、その中から建設的な提言が学校に対してなされました。この対話の場は今年度も継続される見通しです。18歳選挙権に続き、今月から18歳成人制度がスタートしました。生徒たちは、高校での学びを基に、主体的に社会に参画する態度を養うことが求められています。大人の先輩である保護者の皆様と、生徒会の生徒が、より良い西高を創っていくために対話を重ねることは教育的にも大きな意義があると思います。

また、総会において、教室等の生徒用エアコン(空調機器)に係る経費の公費負担(県費)に伴う、空調機器及び更新積立金の県への寄付についても了承されました。これまで保護者が負担されてきた生徒の空調電気代や維持管理費等の全てについて、県立高校では令和5年度から公費化されることになります。

来る5月8日(日)に体育大会を予定しています。生徒会を中心に生徒たちが主体的に準備に取り組んでおり、学年練習も本格的に始まりました。コロナ感染対策のため一般公開はできず、3年生の保護者の方のみ御案内申し上げます。1,2年の保護者の皆様には誠に申し訳ありませんが、ご理解のほどをお願いいたします。

保護者の皆様の願いと学校が目指すものは同じだと思っております。育西会の皆様と共に西高は今年度も進んでいきます。

「校長室から風」

希望をつないで ~ 西高吹奏楽部第33回定期演奏会

4月9日(土)午後、熊本市天明ホール(南区奥古閑町)において、第33回熊本西高等学校吹奏楽部定期演奏会が開催されました。本来、3月中旬に予定されていましたが、新型コロナウイルスの影響で実施できませんでした。しかし、生徒たちはあきらめることなく、実施時期と場所を変更し、練習を重ね、先輩から受け継いだバトンをつなぎ33回目の定期演奏会を実現したのです。テーマは「 ~ HOPE ~ 」(希望)です。

新2,3年生の吹奏楽部員は現在、12人。ステージ上での進行、演奏で精一杯です。従って、受付や会場案内などは美術部員が協力し担っていました。ホワイエには美術部の作品も展示されていました。そもそもパンフレットが書道部、美術部の協働による手作りです。文化部の力を結集した演奏会と言えます。

午後2時にオープニング。第1部では、吹奏楽部による4曲の演奏が行われ、そのうちの一曲「ROMANESQUE」は3月1日の卒業式で披露する予定でしたが、コロナ感染対策の式典簡素化のため演奏できなかった幻の曲です。部員の思いがこもった演奏となりました。第1部では、寺本教諭がタクト(指揮棒)を振りました。寺本教諭はこの度の人事異動で八代高校へ転出されましたが、最後の定期演奏会に駆けつけられました。

第2部は、西高太鼓部のステージとなりました。同部の卒業生の先輩たち10人が登場し、横笛、鐘も交えた賑やかな演奏となり、変化をつけた切れ目ないリズムで会場を盛り上げました。最後は現役部員2人による、小・中・大の3種の太鼓を打ち分ける演奏で締めくくりました。

第3部では再び吹奏楽部のステージで、荒木明子教諭の指揮による、吹奏楽曲の定番オンパレードとなり、観客の手拍子も加わりました。来場していた野球部員から「アンコール!」の大きな声がかかり、「ヤングマン(Y.M.C.A)」の演奏で会場が一体感に包まれました。

コロナ感染症対策のため、吹奏楽部員は思うような練習や準備はできなかったことと思います。けれども、彼らは今のベストを尽くしました。それは私たちに十分に伝わってきました。

世界は2年以上もパンデミックに覆われています。残虐非道な戦争が行われている国もあります。この不安定でリスクに囲まれた世界の片隅で、西高吹奏楽部の演奏をライブで楽しむことができたことに感謝せずにいられません。

「校長室からの風」

4月8日、新しい風 ~ 新任式、始業式、入学式

4月8日(金)は私たちにとって特別な一日です。午前に新任式、続けて令和4年度1学期始業式を実施します。そして、午後は入学式を挙行します。

この度の人事異動に伴い、13人の職員の方が西高へ赴任されました。西高スタジオでそれぞれお一人ずつカメラに向かい(マスクを外し)挨拶してもらいました。私たちにとっては新しい同僚として、生徒の皆さんにとっては新しい先生との出会いです。この出会いを大切にしていきたいと思います。

始業式の校長講話で、「18歳成人制度」をテーマに取り上げました。民法の改正によって成人年齢が20歳から18歳に今月から引き下げられました。成人とは「一人で契約できる」ことになります。携帯電話を契約する、部屋を借りる、クレジットカードをつくるなど、親の同意なく契約を一人でできることになります。このことから、知識や経験に乏しい18歳や19歳の新成人がトラブルに巻き込まれないか懸念されています。各自治体の成人式がいつ実施されるかも気になるところです。しかし、これらのことは本質の問題ではないように思います。すでに選挙権も18歳に引き下げられ、若い世代が社会に積極的に参画することが求められています。私たちは社会的存在です。18歳を迎え、大人になる覚悟を決め、社会に関わっていこう、自分たちが社会を良くしていこうという心構えを持てるかどうかが大切だと思います。

18歳選挙権、18歳成人など新しい制度に変わっても、制度自体が良い社会を約束するものではありません。幼心や甘えた気持ちと決別し、覚悟を決める、そういう各人の心の持ちようにかかっているのです。

午後2時から、「令和4年度第48回入学式」を挙行しました。春爛漫、入学を祝福するかのような青空が広がりました。普通科248人、うち体育コース36人、サイエンス情報科31人、合わせて279人の新入生を迎えました。この3年間で最も多い入学生であり、学校に活気が満ちあふれました。式後、玄関の「熊本県立熊本西高等学校」と墨書された木製看板の前で記念撮影する新入生と保護者の姿が目立ちました。緊張感の中にも笑顔が見られます。

大きな希望を胸に入学してきた新入生のみなさんが「西高に入学して良かった」と思い、我が子を本校に託された保護者の方々が「西高に入学させて良かった」と思ってくださるよう、私たち教職員は使命感をもって教育に当たります。

「生徒を大きく伸ばす西高」に期待してください。

「校長室からの風」

令和4年度 第48回入学式の風景

一期一会をかみしめて ~ 転・退任式

西高の校庭の桜も満開となりました。ソメイヨシノの花は遠目にはほとんど白で、近づくと淡い桜色が浮かびます。華やいだ桜の花と青空のコントラストが鮮やかで、風景が一変し明るくなります。冬の寒さが厳しくても3月末になると桜が咲きます。長引くコロナ禍の中でも、自然のサイクルは乱れず、春が訪れます。変わらぬ自然界の循環に私たちは永遠の時間を感じるのかもしれません。

「さまざまの事 おもひだす 桜かな」(芭蕉)

春は別れの季節です。3月1日の卒業式で、324人の3年生が西高を旅立っていきました。そして、この度の人事異動に伴い、西高から18人の職員の方が転・退任されることとなりました。最も長い方で13年、短い方で1年と勤務期間の長短はありますが、皆さんそれぞれの職責を果たされ、西高を支えてこられました。このことに深く感謝を申し上げます。

人事異動は、私たち県立学校に勤める職員にとっては定めです。惜別の思いをもって、お送りしたいと思います。

3月29日(火)午前10時から、転・退任の18人の皆さんが西高スタジオ(視聴覚室)で、一人ずつカメラに向かって挨拶され、その様子が各教室、及び卒業生が集う体育館へ配信されました。最後の英語の授業をされる方。西高での思い出を語られながら感極まって涙声となる方。西高生に対し、最後まで力強く励ましの言葉を贈られる方。山と田園に囲まれ、夕日が美しい西高の環境を称える方。清掃や奉仕活動に取り組む西高生の美点を褒める方など、それぞれのお人柄に応じたラストメッセージは生徒達の胸を揺さぶったことでしょう。改めて個性豊かな同僚の皆さんと一年間ご一緒したことを有難く思いました。

生徒会長の濱﨑さんの御礼の言葉、そして校歌演奏を全員で聴き、式は終了。その後、18人の転・退任者はスタジオを出て、卒業生が待つ体育館、1,2年生がいる教室棟を歩いて回られ、生徒の皆さんとの交流が行われたのです。

春は出会いの季節でもあります。転・退任される方々には、この先新たなたくさんの出会いが待っていることと思います。そして、留任の私たち職員、進級する1,2年生の皆さんには、新・転入の新しい先生、新入生との出会いがあります。お互い、一期一会をかみしめ、未来へ進んで行きましょう。

「校長室からの風」

「西高 de キッチンカー」

「楽しいです!毎月、いや毎週一回、来て欲しい」、「こんな催し物をもっとやってほしい」と生徒達の明るい声が飛び交いました。

西高にキッチンカー4台が来校しました。3月23日(水)、昼休みを平常より20分拡大し、生徒会行事「西高de キッチンカー」を実施しました。4台のキッチンカーは、タピオカドリンク、クレープ、たこ焼き、唐揚げ、あげパンアイスなど高校生が好む各種のスイーツ系軽食がとりそろえてあり、予約販売が原則でしたが、長蛇の列ができました。

この企画は、生徒会役員が考え、自分たちで動き、キッチンカーの手配まで行いました。西高周辺には若い世代向けの飲食店が少ないこと、コロナ禍で友人と一緒に食事する機会が減ったこと、一方パンデミックの中でキッチンカーの機動性が注目されていること等の理由から、生徒会行事「西高de キッチンカー」が実現しました。大人にはない発想と行動力です。

また、キッチンカーによる販売と併せて、2年生の総合的な探究の時間の活動成果である「SDGsオープンおにぎり弁当」の販売も行われました。探究のテーマに「食」を選んだチームがSDGs(Sustainable Development Goals)の理念に基づき弁当づくりを企画し、「KKRホテル熊本」が商品化してくださったものです。高校生が考えたアイデアが「商品」として形になったことは画期的と思います。包み紙に、このお弁当がなぜSDGsなのか、イラスト付きで説明してありました。弁当箱や仕切りバランは紙製でプラスチックごみはゼロにしてあります。食材は熊本市西区及び南区の地元産を極力使ってあります。SDGsの17の目標(ゴール)の一つ「12 つくる責任 つかう責任」を強く意識しています。

持続可能な社会作りは私たち人類が直面している重要な課題です。しかし、「Think big Start small!」(大きく考え、小さな事から始めよう)の精神が大切です。お弁当作りから始めたことに意義があると思います。

学校生活を自分たちでより活発に、魅力あるものにしていこうという生徒会活動。社会と積極的に関わっていく2年生の総合的な探究活動。まん延防止重点措置期間が解除され、西高は再び動き出しています。

「校長室からの風」

「日常に変化を」 ~ NAP(西高アートプロジェクト)

「生徒ホールがすごいことになっていますよ!」と事務室の職員の方から話を聞き、行ってみると空間アートの世界に一変していました。1年生の美術選択者の皆さんがそれぞれ各チームに分かれ、作品を仕上げている途中でした。また、書道選択者による切り取られた紙文字の飾りもあり、目を引きました。これらが「インスタレーション」というものかと感嘆しました。

インスタレーション(Installation)は空間全体を対象とした表現作品で、現代アートとして近年注目されています。彫刻や絵画を点として置くのではなく、大きなコンセプトのもと、広い空間全体をアートとして変化させていく創作活動です。美術科の黒田教諭の指導のもと、1年生の美術選択者91人が「日常に変化を ~ 明るい学校生活へ」のコンセプトのもとグループごとに小テーマを設けて作品を制作しました。そして、今週、生徒ホール、廊下、芸術棟周辺への展示を始めたのです。これに、書道選択者の協力も加わりました。

生徒ホールのフロアには色紙で幾つもの足跡が表現されています。このグループのテーマは「人生」。人の生涯を足型で表現し、様々な足跡が交差しているのは人と人とが関わり合いながら生きていくことを表しているとのことです。また、大きなガラス窓にカラフルな翼が色紙で象(かたど)られています。その翼の前に立つことで、翼を持ったような気持ちに成って欲しいという仕掛けです。このグループのテーマは「自由」。廊下の天井からたくさんの紙飛行機が吊り下げられていたり、廊下の曲がり角に手をとりあって飛び跳ねている人物像が紙で貼り付けてあったりと愉快な出会いの連続です。

コロナパンデミックが長期化し、今年度も分散授業の実施、学校行事の中止または縮小、部活動の制約と学校生活は大きな影響を受けました。生徒の皆さんは自由を制限され、閉塞感を覚える日々だったと思います。このような長いトンネルの中にいるような重苦しい日常を変える力がアートにはあるのです。「日常に変化を」という全体コンセプトは十分に伝わってきます。

NAP(西高アートプロジェクト)は学校空間を明るく、文化の香りあるものに変えることに成功しました。生徒達が創り上げたこの空間を早く新入生に見せてあげたいと思います。

「校長室からの風」

剣道部、なぎなた部の全国選抜大会出場激励会

剣道部となぎなた部が全国選抜大会に出場することは学校にとって大きな喜びです。3月9日の午後、大会に出場する剣道部員となぎなた部員が学校スタジオ(視聴覚教室)に集まり、激励会を開催し、その様子をオンラインで全教室に配信しました。

先ず、同窓会の藤井会長(第11期生)が、剣道部となぎなた部に対して支援金を贈られ、励ましの言葉を述べられました。藤井会長は、剣道部監督の高田先生と同級生です。高校時代、剣道部で活躍する高田先生のことを鮮明に覚えておられ、今回の快挙は同級生としてとてもうれしいと語られました。

第31回全国選抜剣道大会は3月26~27日、愛知県春日井市で開かれます。西高剣道部にとって念願の初出場です。強豪ひしめく剣道王国熊本で勝ち抜くことは至難の業だったと思います。しかし、高田先生の熱心な指導のもと、部員一丸となって精進を重ね、高い壁を乗り越えたのです。主将の植田君(2年)は生徒会のインタビューに対して、「剣道に一番必要なものは、気持ち」、「一戦一戦、勝ち抜き、優勝を目指す」と強い意気込みを表しました。激戦の県大会を経験した自信が感じられます。植田主将はじめ7人の剣士は、団体戦初出場ながら高い志をもって全国の舞台に臨みます。

第17回全国選抜なぎなた大会は3月20日~21日、兵庫県伊丹市で開かれます。西高なぎなた部は第1回大会から17回連続出場を続けており、熊本西高の名は高校なぎなた競技では広く知られています。主将の大森さん(2年)は、生徒会のインタビューに対して、「先輩達の偉大さ、伝統を感じます。日本一を目指します」ときっぱりと決意を述べました。大森主将はじめ3人が個人戦及び団体戦に出場します。大舞台の経験豊富な齊木先生の采配によって、生徒達が存分に力を発揮することでしょう。

激励会の最後に、西高応援歌(青春の血潮)の歌を流しました。長引くコロナ禍のため、この応援歌を全校生徒で唱和する機会が今年度はありませんでした。しかし、若人を鼓舞する応援歌を聴いているだけで、体内を流れる血潮がたぎるような思いに包まれました。まん延防止重点措置期間が延長され、学校生活も制約を受けています。また、ロシアによるウクライナ侵攻はじめ暗いニュースが目立ちます。このような閉塞感の中、西高生の皆さんは、生活の軸がぶれることなく、それぞれの目標に挑戦を続けて欲しいと期待します。

「校長室からの風」

なぎなた部員 剣道部員 全国選抜大会を祝福する横看板

卒業式に立ち会える喜び ~ 第45回卒業式

3月1日(火)、熊本西高校第45回卒業式を挙行しました。理数科34人、普通科290人(体育コース39人含む)が卒業していきます。理数科としては最後の学年(34期生)となり、その精神は現2年生のサイエンス情報科の1期生に継承されるでしょう。

前日の式予行の場で、学年主任の錦戸教諭が「これまでやかましいことを言ってきたが、もうやかましいことを言えなくなる」と淋しい心境を伝え、「どこに行くかよりも、行った先でどれだけ頑張れるかの方が遙かに大切だ」と、それぞれの進路へ向かう生徒達を励まされました。

感染症予防の観点から、来賓は招かず、在校生は送辞を読む生徒会長とピアノ演奏の生徒の二人だけ、保護者の出席も各家族から原則1人にお願いし、体育館の座席間隔を広く保ちました。国歌、式歌、校歌を唱和することもなく、演奏を聴くにとどめましたが、校歌さえ声を出して斉唱できないことに改めてパンデミックの重苦しさを感じました。しかし、簡素ではあっても、卒業式の基本を守り、厳粛さの中に若人の旅立ちにふさわしい清新さが感じられる式典になったと思います。

私語一つなく背筋を伸ばして座る姿、呼吸を合わせ起立し、礼をする動作、落ち着いて歩く入退場の様子と、その一挙一動が卒業生のこの3年間の成長を示していました。卒業生総代の児塔さんは、答辞の中で後輩に対してメッセージを残しました。「逆境を成長の糧にして、西高生が一丸となり、過去の伝統を超える、皆さんらしい西高を創り上げていってください。」と。

パンデミックはいまだ終息していません。ウイルスと共存しながら、私たちは新しい社会を創っていかなければならないのです。このような変革期においては、従来の常識にとらわれない、柔軟な発想と行動力が求められます。若い世代への期待が大きくなります。急速に進化するICT(情報通信技術)を皆さんなら使いこなし、より良い社会づくりに活かしていくでしょう。

皆さんの行く道のりは決して平坦ではありません。この先も自然災害や新たな感染症などが待ち構えているかもしれません。けれども、どんな不条理な出来事に遭遇しても、必ず道は開けると自分を励まし、歩み続けてください。

新たな世界へ若者が旅立つ時に立ち会えることはなんと幸せなことでしょう。卒業式に臨む度に、高校の教職員としての喜びをかみしめます。

「校長室からの風」

卒業生の皆さんへ

皆さんが高校一年の三学期に未曾有の新型コロナウイルス感染症のパンデミック(世界的流行)が発生しました。肉眼では見えないウイルスで私たちの生活は一変し、学校生活も大きな影響を受けることになりました。

臨時休校、学校行事の中止及び縮小、部活動の制限等、思うような高校生活を送れないことで失望感や閉塞感に包まれたと思います。誰も予測できない、先が見えない長いトンネルのような生活を余儀なくされました。

しかし、このような逆境の中、皆さんは学ぶことをとめず、それぞれの進路を切り拓き、卒業の日を迎えたのです。このことを私は誇りに思います。困難な社会環境にあっても、自己管理に努めてリスクから身を守り、高校生としての本分を全うした体験は、これからの皆さんの生きる力になると思います。

いつの時代も未来は不確実で、見通しは立ちません。しかもコロナパンデミックが歴史の歯車を早回しにしました。社会の急速なICT(情報通信技術)化が進むでしょう。皆さんの前途には、大きな変革の波が立っています。

今回のパンデミックで現代社会が抱える様々なひずみ、弱点が浮き彫りになったと思います。誰かヒーローが出てきて問題を解決してくれることはありません。皆さん一人ひとりが考え、行動して欲しいのです。コロナパンデミックが終熄しても元に戻してはいけないことは何だと思いますか?目指したい未来はどんな社会ですか?

皆さんの人生はこれからです。未来が皆さんを待っています。

「校長室からの風」

2月28日午後 同窓会(西峰会)への入会式

梅真白(うめましろ) ~ 高校入試(後期選抜)

2月24日(木)、25日(金)の両日、令和4年度(2022年度)熊本県立高等学校の後期選抜入試が県内で一斉に実施されました。朝、氷点下の厳しい寒さの中、保護者の車で、または自転車で、緊張した面持ちの受検生たちが西高に集まってきました。体育館での集合点呼は午前9時20分ですが、早い生徒は7時半前には来校しています。中学校ごとの点呼があるのでしょう、校庭のあちらこちらで立って待っています。「おはよう」と声を掛けると、はっきりしたよく通る声で返事をしてくれ、初々しさ、清新さを感じます。

新型コロナウイルス感染症の第6波に1月から県内も覆われ、受検生たちは感染への不安に包まれ、この日まで過ごしてきました。15歳の少年少女にはあまりにも理不尽な環境と言えます。受け入れる私たち高校側は、受検生が存分に力を発揮してもらえるよう、感染防止を徹底した安全、安心な態勢を整えました。1日目(24日)が国語、理科、英語の3教科実施で午後2時10分に終了。2日目(25日)は社会、数学の2教科を実施し午前中で終了ですが、本校の体育コースを志望している受検生は午後も引き続き体育実技検査が行われました。運動能力や体力を測定する実技検査がすべて終わったのは午後3時でした。

受検生の皆さんにとっては長い二日間だったと思います。心身の疲労があるでしょう。しかし、受検を終え帰って行く皆さんの表情は一様に晴れ晴れとして、やりきったという充足感さえ伝わってきました。車で迎えに来られた保護者と談笑する光景も見られました。

入学試験とは確かに厳しいものです。しかし、このような関門があるからこそ、学力及び精神力を鍛えることとなり、大人への階段を上がっていくのです。高校入試を受け終えた皆さんは、自分では気付かないかも知れませんが、もう昨日までの中学生ではありません。まだ見ぬ友が、知らない物語が高等学校でたくさん待っています。皆さんの青春はこれからです。

24~25日の二日間、冬らしい透明感のある青空が広がりました。西高の前庭に立つ梅の老樹も7~8分咲きです。冬の寒さにじっと耐え、他の花よりも早く春の訪れを知らせる、白梅の花の凜とした姿に、受検生を重ねたくなります。

「勇気こそ 地の塩なれや 梅真白(ましろ)」(中村草田男)

かつて高校の国語の教科書で知った句です。この時期になると思い出します。

3月7日(月)が合格発表です。今年も各学校での掲示発表は行わず、県教育委員会での特設Webページでの発表となります。3月24日(木)、合格者説明会で会いましょう。皆さんの入学を心から待っています。

「校長室からの風」

西高生が考えた「SDGsオープン弁当」

「SDGsオープン弁当」なる素敵なお弁当の試食をしました。2学年の「総合的な探究の時間」で、「食」を探究テーマに選んだグループがSDGsの理念を意識した弁当づくりを企画し、それをKKRホテル熊本において商品化に踏み切って頂いたのです。まさに、自分たちが考えたアイデアが「商品」として形になったもので、お弁当を持参してくれた生徒達は得意満面の様子でした。

SDGs(Sustainable Development Goals)は、持続可能な開発でより良い世界を目指す国際目標で、2015年の国連サミットで採択されたものです。17のゴール(目標)から構成され、この地球上の「誰一人取り残さない」ことを誓い、先進国、発展途上国を問わず、すべての国・地域で取り組むことを呼びかけられています。わが国においても近年、学校はじめ企業、NPO等で様々な取り組みが始まっています。新型コロナウイルスのパンデミックが示すように、世界の結びつきは益々緊密となり、地理的に遠く離れた出来事であっても無関係ではいられない運命共同体となっています。特定の国のみが平和で安全ということはあり得ず、世界のすべての国・地域が普遍的につながっているのです。急速なグローバル化の流れの中、未来の担い手となる高校生がSDGsをより強く意識するのは自然なことで、SDGsの言葉を弁当に付けることに違和感はありません。

お弁当の包み紙には、このお弁当がなぜSDGsなのか、イラスト付きでわかりやすく説明してありました。ゴール12「つくる責任つかう責任」、ゴール14「海の豊かさを守ろう」の視点で、弁当箱や仕切り(バラン)は紙製にしてプラスチックごみはゼロにしてあります。食材は熊本市西区(れんこん、あさり、のり、みかん)及び南区(なす、たまねぎ、トマト)の地元産を使用し、ゴール11「住み続けられるまちづくり」との関連を示しています。そして、このようなリーズナブルなお弁当を商品化することで、先進国の若者がゴール2「飢餓をゼロに」の意識を高めることにつなげていると思います。

高校生の発想や行動力は未来を拓く原動力です。そのような豊かな可能性を引き出す学習活動を西高としてはさらに盛んにしていきたいと思います。これに伴い、積極的に社会に参画する姿勢が培われていくことでしょう。

今回、西高生の熱い思いをプロフェッショナルとして受けとめ、様々な助言、指導をいただき、商品化という英断をされたKKRホテル熊本の総支配人の倉科様はじめ料理長の尾方様、総務課の高田様、関係の皆様方に厚く御礼申し上げます。自分たちの思いが商品になるという希有な体験を生徒達に与えていただき、深く感謝いたします。

「校長室からの風」

春に西高で待っています ~ 高校入試(前期選抜)

高校入試の季節となりました。1月24日(月)、県立高等学校の前期(特色)選抜検査の日で、熊本西高においても普通科体育コース及びサイエンス情報科で実施しました。それぞれ定員の50%の20人が前期の募集人員です。体育コースは39人、サイエンス情報科は30人が出願してくれました。

前日の雨もあがり、時折、薄日が射す天候のもと、朝から受検生を迎えました。新型コロナウイルス感染の第六波のただ中であり、健康管理に神経をとがらせ、生活してきたことでしょう。自転車に乗って、または保護者の車の送りで、緊張した面持ちの受検生が集まってきました。

9時に集合完了。体育コースは実技検査ですが、前日の雨の影響でグラウンド状態が良くなく、一部の競技は体育館2階のアリーナで実施となりました。サイエンス情報科は一人7分間の個人面接を行いました。面接を早めに終えたサイエンス情報科の受検生は順次校舎を出て、校庭を歩き、校門から帰って行くのですが、その中に、校門のところで立ち止まり、校舎側を振り向いて深々と頭を下げる者が数名見られました。校門一礼の指導を中学校で受けているのでしょうが、そのことが習慣となっている姿は深く印象に残りました。11時前後には体育コースの実技検査を受け終えた受検生たちが、談笑しながら連れ立って帰る光景が見られました。温かい陽光が注ぐ中、朝とは違い、とてもリラックスした雰囲気でした。

繰り返しますが、前期選抜では定員の50%の20人が合格です。すなわち、一定数の受検生は不合格となるのです。その「狭き門」にあえて挑戦した、すべての受検生の皆さんの高い志に敬意を表したいと思います。西高の体育コースでトップアスリートを目指したい、サイエンス情報科で理科、数学、情報などを学びたいという受検生の熱い志望を有難く受けとめたいと思います。

今日受検してくれた全員に合格して欲しいのですが、前期選抜ではそれができません。一部の受検生にはつらい不合格体験をさせることになります。しかし、一ヶ月後には後期(一般)選抜が控えています。より長く受験勉強することでさらに総合力が養われます。若いときの体験はどんなつらいことでも自分の成長につながるものです。後期選抜検査は2月24日(木)~25日(金)です。場合によっては、その後に二次募集の機会もあります。志望を貫いてください。

今日、前期選抜を受検した皆さん、そして、後期選抜を受検する皆さん、春に西高で会いましょう。皆さんの入学を心から待っています。

「校長室からの風」

剣道部、全国選抜大会への出場を決める!

西高剣道部が、全国高校選抜大会県予選を兼ねた県大会(1月15日、山鹿市総合体育館)で2位となり、全国選抜大会への初めての出場を決めました。これまで夏の全国高校総体へは一度出場経験がある剣道部ですが、春の全国高校選抜大会へ出場することは大きな目標でした。長年、全国王者の九州学院はじめ「剣道王国、熊本」の各強豪校の厚い壁が立ちはだかっていました。しかし、昨年秋から剣道部は上り調子で、監督の高田教諭も「全国選抜大会を狙う」と宣言し、選手を鼓舞されてきました。

ひときわ寒さが厳しいこの冬、放課後や土日の昼間と剣道場からは熱気が生まれるほどの充実した稽古が続けられました。冬休み期間は朝8時からの寒稽古でしたが、選手たちの多くはその1時間前から登校し、自主練習に汗を流していました。剣道部は、1,2年生の男子10人、女子3人です。チームワークが良く、まとまっています。時折、私も道場に練習を見に行きますが、休息時間には部員同士の笑顔が絶えず、明るく和やかな雰囲気で、「やらされている」のではなく、主体的に進んで剣道に取り組んでいる様子が伝わってきます。練習時間も2時間未満で、密度の濃い内容です。

そして、何より指導者がそろっています。保健体育教諭の高田監督は、西高同窓生で、後輩に当たる部員に教育的愛情を持ち、めりはりのある指導で生徒の能力を引き出しています。また、久保孝コーチの存在も大きいものがあります。かつて本校の保健体育教諭で県の高校剣道界を牽引された方で、退職後、半ばボランティアで指導に来て頂いています。70歳近い年齢ながら、稽古で高校生に胸を貸しておられる姿に敬服します。また、顧問の橋本教諭(地歴科)も他校で剣道部の監督を務めた経験があり、生徒達を精神的に支援しています。

「厳しい寒さ、及び新型コロナウイルス感染の蔓延という困難な環境の中、練習を続けてきたみんなは、強い。」と大会前日の練習後に私は生徒達に声をかけました。自己管理を徹底し、ベストの状態で大会に臨んだ結果と思います。感染の第六波に社会は覆われ、閉塞感が漂いますが、剣道部の快挙は学校にとって明るいニュースです。他の部活動や多くの生徒達にとって励みとなります。コロナの感染拡大が続き、学校も様々な面で我慢の時を迎えていますが、トンネルの先に光が見えたような気持ちとなりました。

「生徒達は全国選抜大会出場が決まった喜びより、九州学院に負けた悔しさの方が大きいようです」と高田監督が報告されました。何と頼もしい生徒たちかと思います。全国選抜大会は3月下旬に愛知県で開催されます。西高剣道部はさらに強くなって、春の大舞台に挑戦します。

「校長室からの風」

生徒の皆さん、「Think big, Start small!」 ~ 3学期始業

1月11日(火)、3学期が始まりました。

コロナパンデミックが2年に及びます。肉眼では見えないウイルスに世界が翻弄され、私たちの生活も大きな影響を受けています。しかし、この2年間でコロナウイルスの実態がかなり明らかになりました。そもそもウイルスは単独では生存できず、動物や人間の細胞に寄生することでしか生存できません。自然界には無数のウイルスが存在し、その多くは人体に害はなく、コロナウイルスも弱毒化すれば、今のように恐れる必要はなくなると言われます。従って「ウイルスを撲滅」とか「根絶」の表現は適当ではなく、私たち人類はウイルスと共存の定めにあると言えます。

これまで人類の歴史においてペスト、コレラ、天然痘、インフルエンザなど一部のウイルスがパンデミックを引き起こしました。パンデミックは歴史の歯車を早回しにします。14世紀のヨーロッパでペストが大流行し、甚大な犠牲者が出て人々の間で神への信仰が揺らぎました。そしてローマカトリックキリスト教の支配が弱まり、ルネサンスへと時代が動きました。19世紀のコレラの流行を克服するため、ロンドンはじめ世界の都市では下水道、上水道の整備が急速に進み、公衆衛生の考え方が普及しました。今回のコロナパンデミックにより社会はどう変わるでしょうか?確実に言えることは、学校に一人一台タブレット端末が配備されたことが示すように社会のICT化(情報通信技術化)が進むでしょう。DX(デジタルトランスフォーメーション)という言葉を生徒の皆さんもよく耳にすると思います。デジタルテクノロジーを活用し、より良い社会に変革する動きを意味します。大きな変化の時代を私たちは迎えます。

また、近現代、人類がヒト中心の考え方、価値観で開発を進めてきたため、熱帯雨林の減少など地球環境が悪化し生態系が乱れました。これまで自然界にとどまっていた未知のウイルスが野生動物からヒトへ次々と感染する時代に入ったと言われます。自然環境と人類が共生できる、持続可能な社会づくりは、第二、第三の新型コロナウイルス出現を防ぐためにも重要なことです。

未来は不確実で、見通しは立ちません。しかし、未来の担い手は今の若者、皆さんです。目指したい未来の社会はどんな社会ですか?コロナパンデミックが終わっても元にもどしてはいけないことは何ですか? 皆さんには、大きく考え、小さく始める、「Think big,start small」の心構えをもってほしいと思います。地球環境や未来のあり方を考えながら、自分にできることから始めて欲しいと思います。年の初めの私の希望です。

「校長室からの風」

オンラインでのリモート型始業式が定着

寅年、始動!

2022年、令和4年、干支は壬寅(みずのえとら)です。熊本西高から東に約800mのところにある高橋稲荷神社に初詣へ行きました。この社は日本五大稲荷の一つに数えられ、商売の神様として知られています。社の起源は室町期に遡るようですが、小高い城山の西麓の現在地に建立されたのは江戸初期です。傾斜地で高低差のある境内の清掃ボランティアに西高生がよく参加します。そしてお正月の巫女、お守りの販売等を西高の女子生徒たちが務めています。

参拝の階段登り口に、西高美術部が制作、奉納した寅の絵馬が飾られていました。縦90㎝、横180㎝の大型の絵馬です。この20年間、美術部は毎年の干支にちなんだ絵を描き同社に奉納を続けており、歴代の絵馬が参拝用の階段沿いに並んでいます。12月末の冬休みに美術室を訪ね、寅の絵を協働で作成している美術部員と話を交わしました。「虎はとても格好良い題材です。どんな姿を描いても絵になります!」と部長の阿津坂さん(2年)が笑顔で語ってくれました。虎と言えば、『山月記』(中島敦)を連想する高校生が多いでしょう。高校の国語の教科書では定番の小説です。『山月記』の虎は孤高のイメージがありますが、西高美術部のモチーフは大きく異なりました。虎の家族が寄り添う温かい雰囲気の画面でした。10人ほどで和気藹々と楽しそうに絵を創り上げている様子が印象的でした。彼らの思いが絵で表現されていると思います。

正月2日に西高ラグビー部は「初蹴り」を行いました。4日には多くの部活動が練習を始めました。剣道部は朝8時からの稽古ですが、すでに7時少し過ぎには自主的に道場で稽古する部員がいました。また、隣の柔道場では、初稽古の後に保護者の方々による手作りの温かい豚汁が振る舞われました。

1月15~16日には、全国で約53万人が受験予定の大学入学共通テストが実施されます。西高から78人の3年生が挑戦します。4日には多くの3年生が朝から登校し、教室で自学に励む姿が見られました。高校生活の集大成として全力を尽くしてくれることを期待します。

「初暦 知らぬ月日は 美しく」(吉屋信子)

新しい年が始まりました。これからどんな日々が待ち受けているかわかりません。先の見通せない不安な今だからこそ、未来を考えたいと思います。コロナパンデミックが終わっても元にもどしてはいけないことは何かを考えることが大切です。未来を担う高校生が共に伸びる学び舎でありたいと心から願います。

「校長室からの風」

寒稽古 ~ なぎなた錬成大会

この冬一番の寒波が襲来した12月26日(日)、西高の体育館で全九州高校なぎなた錬成大会を開催しました。九州の平野部でも降雪の予報が出され、大会実施が心配されましたが、当日は青空が広がり、全く雪の障害はありませんでした。長崎県は往復の道路事情を心配され欠場でしたが、沖縄県から首里高校が遠路出場されるなど他の県は前日の土曜の練習会から参加がありました。大分県からは九重・阿蘇の山々を越える道路を避け、福岡経由の鉄道での参加でした。

しかし、体育館は冷え込みました。朝の気温は氷点下、日中も最高気温は3~4℃で、頬に当たる冷気は切るようでした。この過酷な環境のなかでも、生徒達は裸足でなぎなたの合同稽古、そして試合に臨みました。高校なぎなたの競技人口は少なく、各県においてなぎなた部として活動している高校は数校ずつしかありません。従って、総勢約90人の選手達が西高体育館に集い、一斉に稽古する様子は稀に見る壮観で、熱気に満ちていました。西高なぎなた部の生徒達も、有力な他県の高校との合同稽古や実戦はまたとないチャンスと捉え、とても張り切っているようでした。

「このような機会を設けていただき感謝します」と異口同音に各県の指導者の方が述べられ、主催者として充足感を覚えました。長引くコロナ禍の影響で遠征や合宿が制限され、思うような活動ができていない学校がほとんどです。地理的に九州の中央に当たる熊本西高で実施できた意義は大きかったと思います。

寒稽古という伝統がわが国にはあります。寒中に寒さに耐え克己心を養うため武道または芸能の稽古をすることです。全九州高校なぎなた錬成大会はまさに寒稽古にふさわしいものとなりました。全体の合同稽古は2階のアリーナ、試合は1階のなぎなた場で行いました。2階は時折日が射し込みましたが、1階のなぎなた場は一段と底冷えがする環境でした。それでも、すべての選手達(全体の9割は女子)の立ち居振る舞いは凜としたものでした。

体育館でなぎなた錬成大会を行っているのと同時並行で、グラウンドではラグビー部が強い寒風のなか練習に励んでいました。今年は全国高等学校ラグビー大会(東大阪市花園ラグビー場)に出場できず、この熊本で冬休み期間は練習の日々です。来年こその熱い思いでこの冬を乗り越えてくれると期待します。

年の瀬まで西高の各部の活動は続きます。

「校長室からの風」

伝統の継承 ~ 西高太鼓

「私たちは、太鼓との出会い、先輩方、コーチをはじめ日頃から様々な縁(えにし)で結ばれていることに感謝しながら、本日この舞台で演奏できることを楽しみにしてきました。本年度もコロナ禍でなかなかステージに立つことができませんでしたが、先輩方からの伝統と太鼓に懸ける思いを受け継ぎ、演奏したいと思います。よろしくお願いいたします。」

佐藤さん(1年)の挨拶のあと、佐藤さんと森永君(1年)の二人による太鼓演奏が始まりました。この日に向けて、瀬戸コーチの指導で創り上げてきた新曲「縁(えにし)」です。たった二人での演奏ですが、一打一打に気持ちを込めての8分間の熱い演奏でした。

第32回熊本県高等学校郷土芸能代表選考会・吟詠剣詩舞発表会が12月22日(水)に宇城市松橋総合体育文化センター「ウイングまつばせ」で開催されました。太鼓部門に8校、伝承芸能部門に4校出場しました。出場校の中で西高太鼓部の2人は最少でした。しかし、プログラム1番に登場した西高の二人は、臆することなく、堂々と演奏しました。西高太鼓部は30年の伝統がある部活動です。しかしながら、3年生が引退した今年の夏以降は1年生2人となり、存続の危機に瀕しています。それでも、二人は瀬戸コーチの指導を受けながら、懸命に活動を継続し、この大会に出場したのです。二人を支えようと、5人の卒業生が本番に駆けつけ太鼓の運搬や演奏の準備を手伝ってくれました。演奏後の二人にはやり終えた達成感の表情が浮かび、笑顔も出ていました。大丈夫です。きっと西高太鼓部は来年度以降もその伝統を継承していくでしょう。

長引くコロナ禍で部活動停止期間や様々な制約に苦しんできたのは西高太鼓部だけではありません。すべての高校の和太鼓部、伝承芸能部が、地域行事出演や演奏発表の場が激減しました。この厳しい環境の中であっても、日々の練習を続け、発表の機会を待ち続けています。このような中、今年の熊本県高等学校郷土芸能代表選考会・吟詠剣詩舞発表会は、保護者が観覧できる形で実施しました。昨年度と今年度は私たち熊本西高が大会事務局を担い、その準備、運営に5人の職員で当たりました。一般のお客さんへの開放までは踏み切れませんでしたが、保護者の皆さんに御覧いただけたことは一歩前進と思います。

演奏後、感極まって涙を流す生徒。ステージ上の我が子を一心に見つめられる保護者。そして文化ホール玄関前で記念写真を撮る生徒や保護者。このような成果発表の場を年末に設けることができ、心から良かったと思います。

来年こそは、高校生による太鼓演奏、伝承芸能の舞や演奏を広く一般の皆さん方へ披露したいと願っています。

「校長室からの風」

2学期の終業式を迎えて

12月20日(月)、西高は2学期の終業式を迎えました。終業式に先立って、多くの生徒の皆さんを表彰できたことは私の喜びです。今回特筆すべきことは、美術と書道の両部門で来年夏の全国高等学校総合文化祭東京大会出場を決めたことです。美術科や芸術コースがない高校にとって、これは快挙と言えます。西高は体育系部活動が強いことで有名ですが、文化部の水準が高いことについて、もっと誇って良いと思います。

さて、新型コロナ感染拡大の中で始まった2学期でしたが、10月から安定した状況となり、創立記念祭、チャレンジウォーク(強歩会)、クラスマッチ、体育コース1年の修学旅行など多くの学校行事を実施することができました。12月17日(金)、3年生の最後のクラスマッチが行われました。あいにくの天候のため、グラウンドでのソフトボールが実施出来ず、男女とも体育館でのソフトバレーボールとなりましたが、応援や歓声の声が響き、残り少なくなった高校生活を惜しむ3年生の気持ちが表れたクラスマッチでした。

また、10月からはボランティア活動も再開され、多くの西高生が積極的に参加してくれました。併せて、部活動単位での地域貢献活動も行われました。地元の小学校の子ども達とのベースボール交流は野球部の伝統となっています。吹奏楽部は、医療従事者の方達にエールを送るチャリティコンサートに出演しました。その他、新しい動きが見られました。eスポーツ部です。eスポーツ部員が、介護老人保健施設を訪問し、ゲームを通しての交流、支援活動を行いました。エンターテインメントと見られているeスポーツですが、介護分野の認知症予防の活用が始まっており、本校のeスポーツ部の出番がこれから増えそうです。

高校生の元気、行動力を社会は必要としています。特別な活動ではなくても、登下校中の西高生の爽やかな挨拶で、地域の皆さんは明るい気持ちになると言われます。西高は、地域の皆さんから応援され、信頼される、コミュニティ・スクールでありたいと願っています。

明日から冬季休業です。冬休みは年が変わる節目の時期で、来し方行く末、即ち過去と未来を強く意識する時期です。受験を控えている3年生の皆さん、今こそ、ここで全力を尽くす時です。すでに進路が決まっている3年生の皆さんは、将来の自分のための勉強を続けてください。1,2年生の皆さんは、自らの進路を考える良い機会です。将来やってみたいことを「夢」と設定します。人は、近い未来の自分が想像できると頑張ることができます。時間は連続しています。未来は、現在の中にすでにあるのです。

来年こそは、世界のコロナパンデミックが終熄することを皆さんと共に祈念したいと思います。皆さん、良いお年をお迎えください。

「校長室からの風」

表彰式(西高のスタジオ)

中学生の皆さんへ

中学生の皆さんへ 在校生・保護者の方

在校生・保護者の方 各種申込み

各種申込み アクセス

アクセス