食品化学科

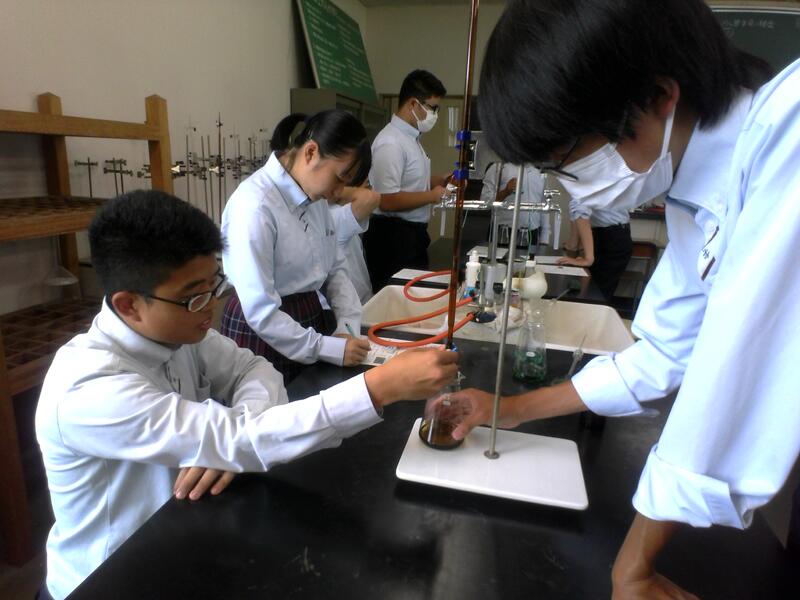

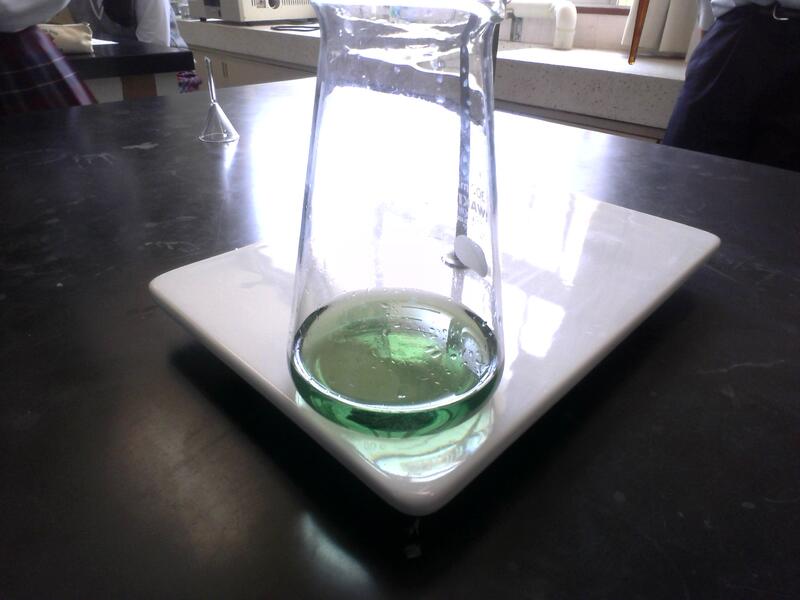

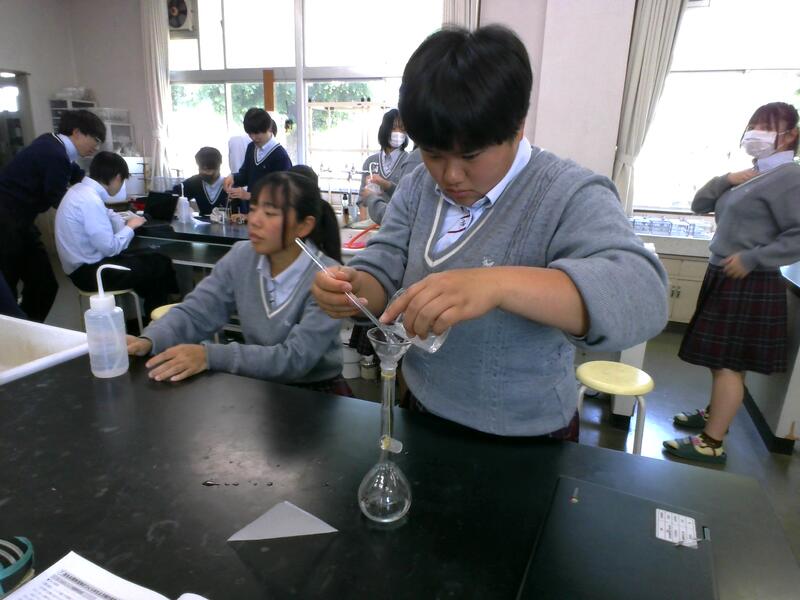

3C チオ硫酸ナトリウム標準液の標定(食品化学科)

3年生の「食品化学」は、前回調整した標準液のファクター(力価)を求めるための標定を行いました

以前、酸化還元滴定を行ったときは、過マンガン酸カリウム滴定法を用いましたが、今回はヨウ素滴定法です

濃塩酸を使ったり、指示薬を途中で加えたりと前回と操作は異なりますが、テキパキと実験を進めていました

初めは濃い茶色ですが、終点の色は淡青色になるので、「きれい!」という声が聞こえていました

2C 有機酸の定量②(食品化学科)

2年生「食品化学」は、前回に続き、ヨーグルトに含まれる有機酸の定量実験を行いました

基本操作は前回の食酢の時と同じですが、ヨーグルトは固形物なので、蒸留水を加え液体状にして実験を行います

終点は微紅色になったところです。前回は、慣れない滴定操作で濃いピンクになる班も多かったようですが、

今回はきれいな微紅色で滴定値を求めることができた班も多かったようです

1C 初めての収穫!(食品化学科)

1年生「農業と環境」は、初めての収穫がありました

先生の説明を聞いて芽かきや支柱立てをしたあとは収穫です

ピーマン、キュウリ、少しですがナスとオクラも収穫できました

それぞれ大きさや形が異なり、一喜一憂しながらも笑顔を見せてくれました

これからどんどん大きくなって、たくさん収穫できるようになりますよ

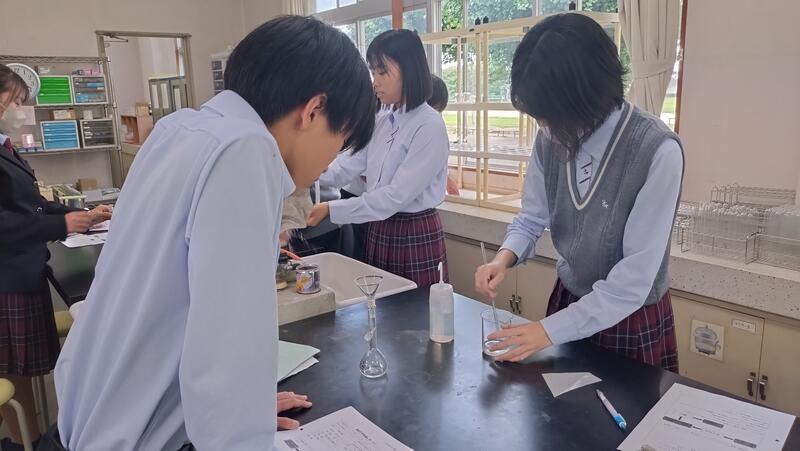

1C 試薬の調整(食品化学科)

1年生「食品化学」は、食塩を使って試薬調整の練習をしました

これから実験が進んでいくと、実験で使用する薬品を自分で調整することになります

食塩が何グラム必要か計算をしたり、器具の使い方の説明を受けながら調整を行いました

標線に合わせるのが難しかったようで、早く終わって練習をしていた班もありました

3C スノーボールクッキー(食品化学科)

3年生の「食品製造」は、スノーボールクッキーを作りました

材料を混ぜて、丸めて焼くとサクサククッキーが焼き上がりました!

冷めて粉砂糖をまぶすとスノーボールクッキーの完成

サクサクで美味しいと好評でした

1C 野菜のスケッチ(食品化学科)

1年生「農業と環境」は、以前定植をした野菜のスケッチをしました

ナス、ピーマン、キュウリ、シソと前回スケッチできなかった野菜をスケッチしていきます

「わぁ!キュウリなってる!!」と成長の速さに驚いていました

1C 絞りクッキー(食品化学科)

1年生「食品製造」は絞りクッキーを作りました

前回は、型抜きでしたが、今回は絞り袋に入れて絞って形を作ります

2人で協力しながら生地を作り、同じ大きさになるように絞っていきました

おいしそうなクッキーがたくさんできましたよ

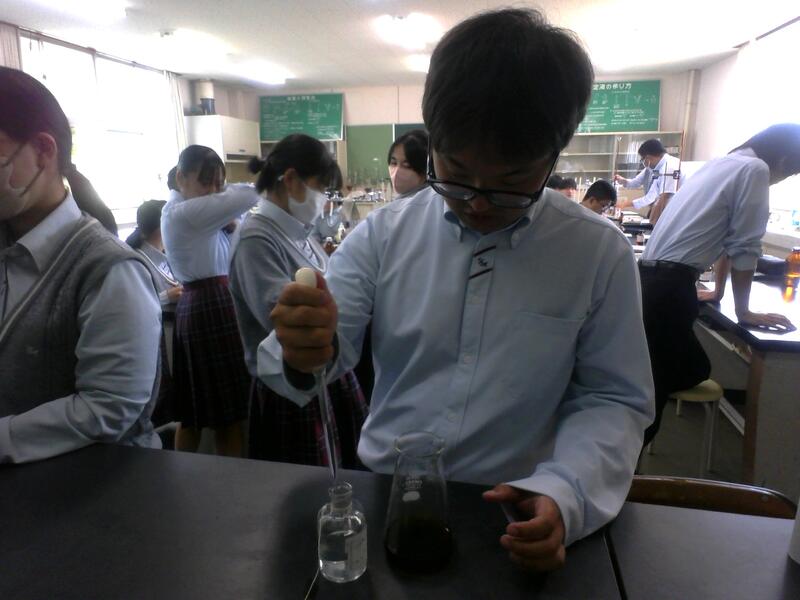

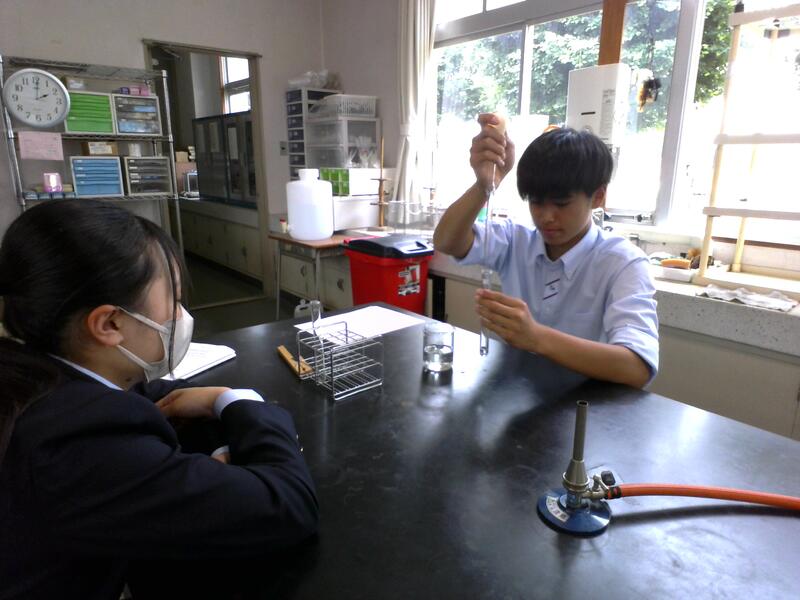

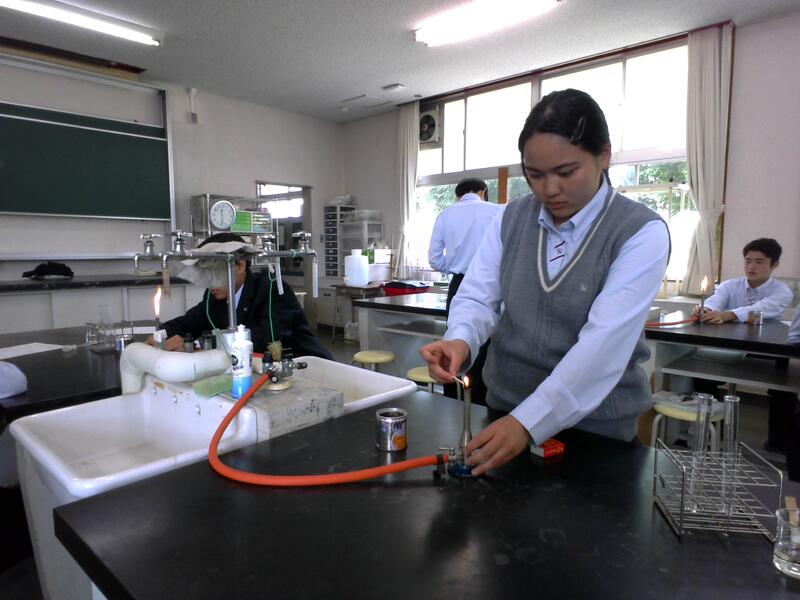

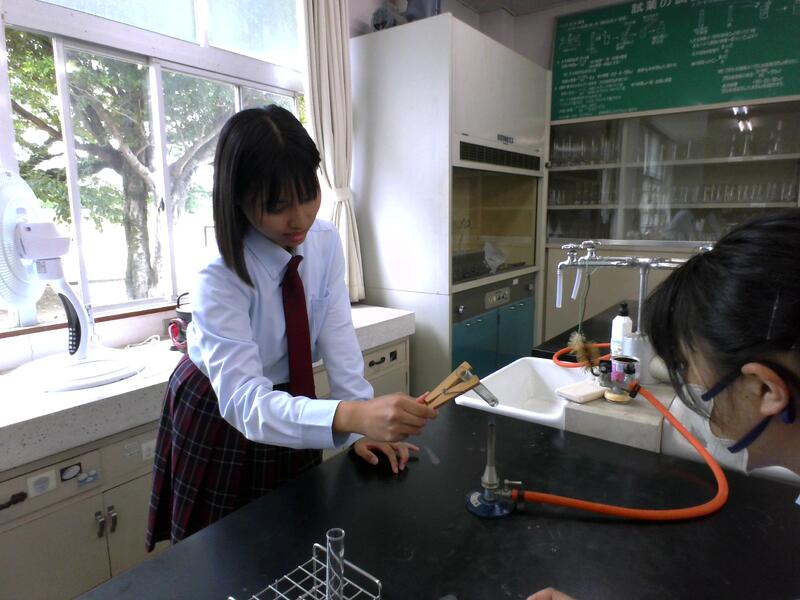

1C ガスバーナーの操作(食品化学科)

1年生「食品化学」では、実験の基本操作の学習中です

今日は駒込ピペットではかり取った水を試験管に移し、ガスバーナーで加熱する操作をしました

中学校で学んだ人も多いようですが、班の人と協力しながら、操作手順を確認できました

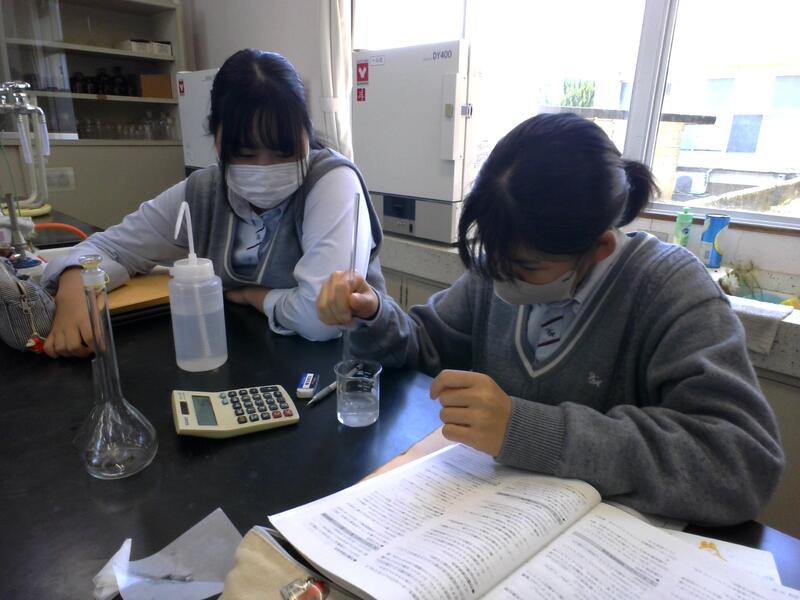

3C 標準溶液の調整(食品化学科)

3年生の「食品化学」では、様々な滴定実験の学習をしてきました

今回はヨウ素滴定を行うための2種類の標準液の調整を行いました

教科書を見ながら、自分たちが作る量に合わせて計算をして作っていきます

計算には少し苦戦していたようですが、標準液作りは順調にすすんだようです

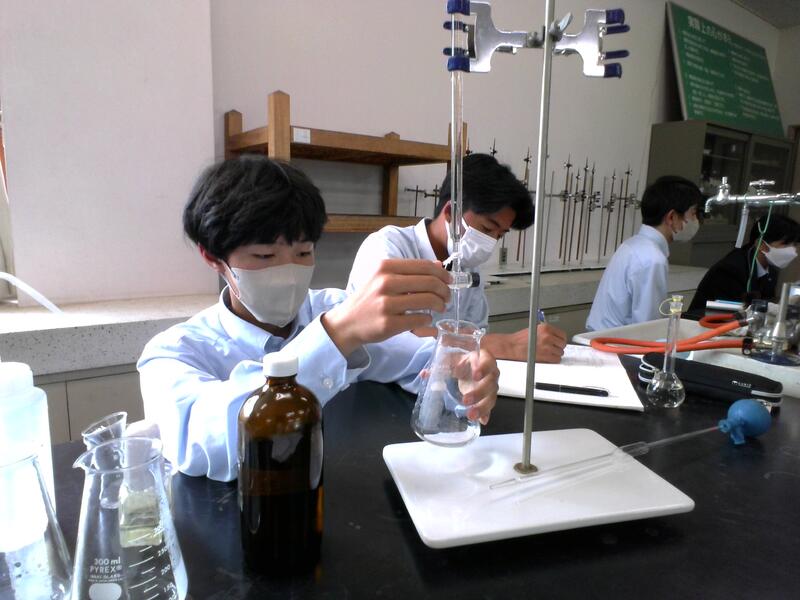

2C 有機酸の定量実験(食品化学科)

2年生「食品化学」は、自分たちで調整した水酸化ナトリウム標準液を使って有機酸の定量を行いました

希釈した食酢に水酸化ナトリウム標準液を落としていき、中和反応を利用して食酢の酸度を調べます

1滴ずつ慎重に滴下していき、微紅色が30秒ほど残る程度が終点です

正確な数値を得るために滴定を3回行った平均値で計算をして酸度を求めました