校長室からの風

一期一会をかみしめて ~ 転・退任式

西高の校庭の桜も満開となりました。ソメイヨシノの花は遠目にはほとんど白で、近づくと淡い桜色が浮かびます。華やいだ桜の花と青空のコントラストが鮮やかで、風景が一変し明るくなります。冬の寒さが厳しくても3月末になると桜が咲きます。長引くコロナ禍の中でも、自然のサイクルは乱れず、春が訪れます。変わらぬ自然界の循環に私たちは永遠の時間を感じるのかもしれません。

「さまざまの事 おもひだす 桜かな」(芭蕉)

春は別れの季節です。3月1日の卒業式で、324人の3年生が西高を旅立っていきました。そして、この度の人事異動に伴い、西高から18人の職員の方が転・退任されることとなりました。最も長い方で13年、短い方で1年と勤務期間の長短はありますが、皆さんそれぞれの職責を果たされ、西高を支えてこられました。このことに深く感謝を申し上げます。

人事異動は、私たち県立学校に勤める職員にとっては定めです。惜別の思いをもって、お送りしたいと思います。

3月29日(火)午前10時から、転・退任の18人の皆さんが西高スタジオ(視聴覚室)で、一人ずつカメラに向かって挨拶され、その様子が各教室、及び卒業生が集う体育館へ配信されました。最後の英語の授業をされる方。西高での思い出を語られながら感極まって涙声となる方。西高生に対し、最後まで力強く励ましの言葉を贈られる方。山と田園に囲まれ、夕日が美しい西高の環境を称える方。清掃や奉仕活動に取り組む西高生の美点を褒める方など、それぞれのお人柄に応じたラストメッセージは生徒達の胸を揺さぶったことでしょう。改めて個性豊かな同僚の皆さんと一年間ご一緒したことを有難く思いました。

生徒会長の濱﨑さんの御礼の言葉、そして校歌演奏を全員で聴き、式は終了。その後、18人の転・退任者はスタジオを出て、卒業生が待つ体育館、1,2年生がいる教室棟を歩いて回られ、生徒の皆さんとの交流が行われたのです。

春は出会いの季節でもあります。転・退任される方々には、この先新たなたくさんの出会いが待っていることと思います。そして、留任の私たち職員、進級する1,2年生の皆さんには、新・転入の新しい先生、新入生との出会いがあります。お互い、一期一会をかみしめ、未来へ進んで行きましょう。

「校長室からの風」

「西高 de キッチンカー」

「楽しいです!毎月、いや毎週一回、来て欲しい」、「こんな催し物をもっとやってほしい」と生徒達の明るい声が飛び交いました。

西高にキッチンカー4台が来校しました。3月23日(水)、昼休みを平常より20分拡大し、生徒会行事「西高de キッチンカー」を実施しました。4台のキッチンカーは、タピオカドリンク、クレープ、たこ焼き、唐揚げ、あげパンアイスなど高校生が好む各種のスイーツ系軽食がとりそろえてあり、予約販売が原則でしたが、長蛇の列ができました。

この企画は、生徒会役員が考え、自分たちで動き、キッチンカーの手配まで行いました。西高周辺には若い世代向けの飲食店が少ないこと、コロナ禍で友人と一緒に食事する機会が減ったこと、一方パンデミックの中でキッチンカーの機動性が注目されていること等の理由から、生徒会行事「西高de キッチンカー」が実現しました。大人にはない発想と行動力です。

また、キッチンカーによる販売と併せて、2年生の総合的な探究の時間の活動成果である「SDGsオープンおにぎり弁当」の販売も行われました。探究のテーマに「食」を選んだチームがSDGs(Sustainable Development Goals)の理念に基づき弁当づくりを企画し、「KKRホテル熊本」が商品化してくださったものです。高校生が考えたアイデアが「商品」として形になったことは画期的と思います。包み紙に、このお弁当がなぜSDGsなのか、イラスト付きで説明してありました。弁当箱や仕切りバランは紙製でプラスチックごみはゼロにしてあります。食材は熊本市西区及び南区の地元産を極力使ってあります。SDGsの17の目標(ゴール)の一つ「12 つくる責任 つかう責任」を強く意識しています。

持続可能な社会作りは私たち人類が直面している重要な課題です。しかし、「Think big Start small!」(大きく考え、小さな事から始めよう)の精神が大切です。お弁当作りから始めたことに意義があると思います。

学校生活を自分たちでより活発に、魅力あるものにしていこうという生徒会活動。社会と積極的に関わっていく2年生の総合的な探究活動。まん延防止重点措置期間が解除され、西高は再び動き出しています。

「校長室からの風」

「日常に変化を」 ~ NAP(西高アートプロジェクト)

「生徒ホールがすごいことになっていますよ!」と事務室の職員の方から話を聞き、行ってみると空間アートの世界に一変していました。1年生の美術選択者の皆さんがそれぞれ各チームに分かれ、作品を仕上げている途中でした。また、書道選択者による切り取られた紙文字の飾りもあり、目を引きました。これらが「インスタレーション」というものかと感嘆しました。

インスタレーション(Installation)は空間全体を対象とした表現作品で、現代アートとして近年注目されています。彫刻や絵画を点として置くのではなく、大きなコンセプトのもと、広い空間全体をアートとして変化させていく創作活動です。美術科の黒田教諭の指導のもと、1年生の美術選択者91人が「日常に変化を ~ 明るい学校生活へ」のコンセプトのもとグループごとに小テーマを設けて作品を制作しました。そして、今週、生徒ホール、廊下、芸術棟周辺への展示を始めたのです。これに、書道選択者の協力も加わりました。

生徒ホールのフロアには色紙で幾つもの足跡が表現されています。このグループのテーマは「人生」。人の生涯を足型で表現し、様々な足跡が交差しているのは人と人とが関わり合いながら生きていくことを表しているとのことです。また、大きなガラス窓にカラフルな翼が色紙で象(かたど)られています。その翼の前に立つことで、翼を持ったような気持ちに成って欲しいという仕掛けです。このグループのテーマは「自由」。廊下の天井からたくさんの紙飛行機が吊り下げられていたり、廊下の曲がり角に手をとりあって飛び跳ねている人物像が紙で貼り付けてあったりと愉快な出会いの連続です。

コロナパンデミックが長期化し、今年度も分散授業の実施、学校行事の中止または縮小、部活動の制約と学校生活は大きな影響を受けました。生徒の皆さんは自由を制限され、閉塞感を覚える日々だったと思います。このような長いトンネルの中にいるような重苦しい日常を変える力がアートにはあるのです。「日常に変化を」という全体コンセプトは十分に伝わってきます。

NAP(西高アートプロジェクト)は学校空間を明るく、文化の香りあるものに変えることに成功しました。生徒達が創り上げたこの空間を早く新入生に見せてあげたいと思います。

「校長室からの風」

剣道部、なぎなた部の全国選抜大会出場激励会

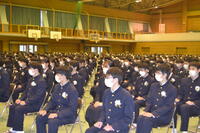

剣道部となぎなた部が全国選抜大会に出場することは学校にとって大きな喜びです。3月9日の午後、大会に出場する剣道部員となぎなた部員が学校スタジオ(視聴覚教室)に集まり、激励会を開催し、その様子をオンラインで全教室に配信しました。

先ず、同窓会の藤井会長(第11期生)が、剣道部となぎなた部に対して支援金を贈られ、励ましの言葉を述べられました。藤井会長は、剣道部監督の高田先生と同級生です。高校時代、剣道部で活躍する高田先生のことを鮮明に覚えておられ、今回の快挙は同級生としてとてもうれしいと語られました。

第31回全国選抜剣道大会は3月26~27日、愛知県春日井市で開かれます。西高剣道部にとって念願の初出場です。強豪ひしめく剣道王国熊本で勝ち抜くことは至難の業だったと思います。しかし、高田先生の熱心な指導のもと、部員一丸となって精進を重ね、高い壁を乗り越えたのです。主将の植田君(2年)は生徒会のインタビューに対して、「剣道に一番必要なものは、気持ち」、「一戦一戦、勝ち抜き、優勝を目指す」と強い意気込みを表しました。激戦の県大会を経験した自信が感じられます。植田主将はじめ7人の剣士は、団体戦初出場ながら高い志をもって全国の舞台に臨みます。

第17回全国選抜なぎなた大会は3月20日~21日、兵庫県伊丹市で開かれます。西高なぎなた部は第1回大会から17回連続出場を続けており、熊本西高の名は高校なぎなた競技では広く知られています。主将の大森さん(2年)は、生徒会のインタビューに対して、「先輩達の偉大さ、伝統を感じます。日本一を目指します」ときっぱりと決意を述べました。大森主将はじめ3人が個人戦及び団体戦に出場します。大舞台の経験豊富な齊木先生の采配によって、生徒達が存分に力を発揮することでしょう。

激励会の最後に、西高応援歌(青春の血潮)の歌を流しました。長引くコロナ禍のため、この応援歌を全校生徒で唱和する機会が今年度はありませんでした。しかし、若人を鼓舞する応援歌を聴いているだけで、体内を流れる血潮がたぎるような思いに包まれました。まん延防止重点措置期間が延長され、学校生活も制約を受けています。また、ロシアによるウクライナ侵攻はじめ暗いニュースが目立ちます。このような閉塞感の中、西高生の皆さんは、生活の軸がぶれることなく、それぞれの目標に挑戦を続けて欲しいと期待します。

「校長室からの風」

なぎなた部員 剣道部員 全国選抜大会を祝福する横看板

卒業式に立ち会える喜び ~ 第45回卒業式

3月1日(火)、熊本西高校第45回卒業式を挙行しました。理数科34人、普通科290人(体育コース39人含む)が卒業していきます。理数科としては最後の学年(34期生)となり、その精神は現2年生のサイエンス情報科の1期生に継承されるでしょう。

前日の式予行の場で、学年主任の錦戸教諭が「これまでやかましいことを言ってきたが、もうやかましいことを言えなくなる」と淋しい心境を伝え、「どこに行くかよりも、行った先でどれだけ頑張れるかの方が遙かに大切だ」と、それぞれの進路へ向かう生徒達を励まされました。

感染症予防の観点から、来賓は招かず、在校生は送辞を読む生徒会長とピアノ演奏の生徒の二人だけ、保護者の出席も各家族から原則1人にお願いし、体育館の座席間隔を広く保ちました。国歌、式歌、校歌を唱和することもなく、演奏を聴くにとどめましたが、校歌さえ声を出して斉唱できないことに改めてパンデミックの重苦しさを感じました。しかし、簡素ではあっても、卒業式の基本を守り、厳粛さの中に若人の旅立ちにふさわしい清新さが感じられる式典になったと思います。

私語一つなく背筋を伸ばして座る姿、呼吸を合わせ起立し、礼をする動作、落ち着いて歩く入退場の様子と、その一挙一動が卒業生のこの3年間の成長を示していました。卒業生総代の児塔さんは、答辞の中で後輩に対してメッセージを残しました。「逆境を成長の糧にして、西高生が一丸となり、過去の伝統を超える、皆さんらしい西高を創り上げていってください。」と。

パンデミックはいまだ終息していません。ウイルスと共存しながら、私たちは新しい社会を創っていかなければならないのです。このような変革期においては、従来の常識にとらわれない、柔軟な発想と行動力が求められます。若い世代への期待が大きくなります。急速に進化するICT(情報通信技術)を皆さんなら使いこなし、より良い社会づくりに活かしていくでしょう。

皆さんの行く道のりは決して平坦ではありません。この先も自然災害や新たな感染症などが待ち構えているかもしれません。けれども、どんな不条理な出来事に遭遇しても、必ず道は開けると自分を励まし、歩み続けてください。

新たな世界へ若者が旅立つ時に立ち会えることはなんと幸せなことでしょう。卒業式に臨む度に、高校の教職員としての喜びをかみしめます。

「校長室からの風」

中学生の皆さんへ

中学生の皆さんへ 在校生・保護者の方

在校生・保護者の方 各種申込み

各種申込み アクセス

アクセス