鹿本高校の授業と授業改善

英語でサイエンス(英語×生物クロス)

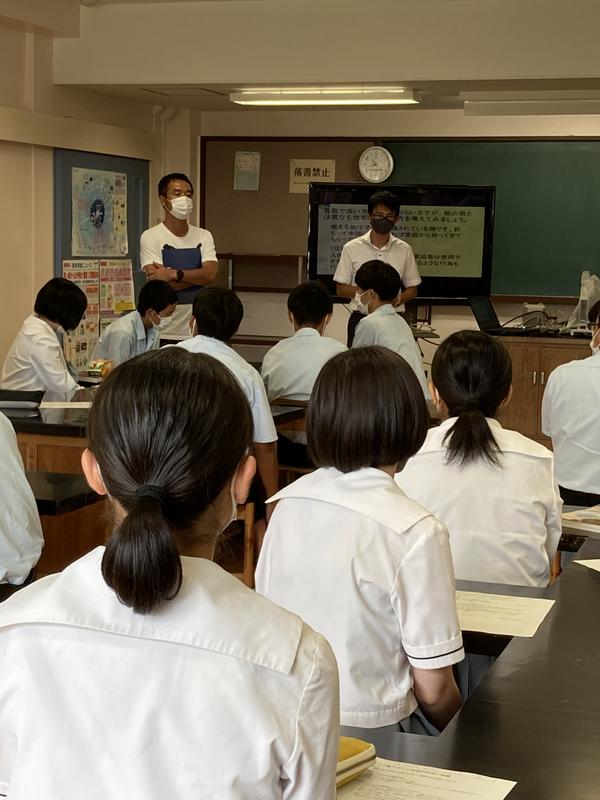

Who am Iというテーマで生物基礎の授業で免疫について学んできた生徒達は、自分達が何の細胞なのかを他の生徒達に英語で質問し、その答えから自分達が誰であるかを予想して答えるゲームをしました。Where am I born?と聞かれてあれどこだっけ、と戸惑う姿が見られました。授業でわかっているつもりが、実は曖昧に覚えていたり、わかった気でいたことに気付かされる授業となりました。ALTのバッキー氏と西教諭のアイディアあふれる授業に僕も生徒も楽しく学ぶことができました。

海外オンライン×英語探究×LHR×英語表現I

国際理解講座「令和SDGs熊本」を通して、学んだことが普段の学習とどのようにつながっているのかを意識させたいと授業や日々の問いかけを意識する中で、8月~12月にかけて様々な取組や授業がつながり1つの流れをつくることができました。昨年より取り組んでいるクロスカリキュラム(科目横断的指導)の理想の形であったと感じています。国語科の冨田教諭がシンガポール大学とのオンライン講座を企画し、総合的な探究の時間やLHRを利用し、日本のSDGsの取組や総合的な探究に関連する内容をプレゼンし、ディスカッションを行いました。さらに世界に視野を広げさせたいと英語科の川元教諭が国際理解講座「令和SDGs熊本」の講演を企画されたことで一気にSDGsを軸とした学びの流れが生まれていきました。グローバル探究コースの担任である西教諭はこの学びを日々の授業にも生かしていくべきだと考え、単発になりがちな講演や講義と授業をつなぐ取り組みをされていかれました。その意識が大学教授の講演後のSDGsカードゲームであったり、JICA講演後の英語でのプレゼン活動につながっていきました。国語科・英語科・理科科の教科を越えた取り組みとなりました。

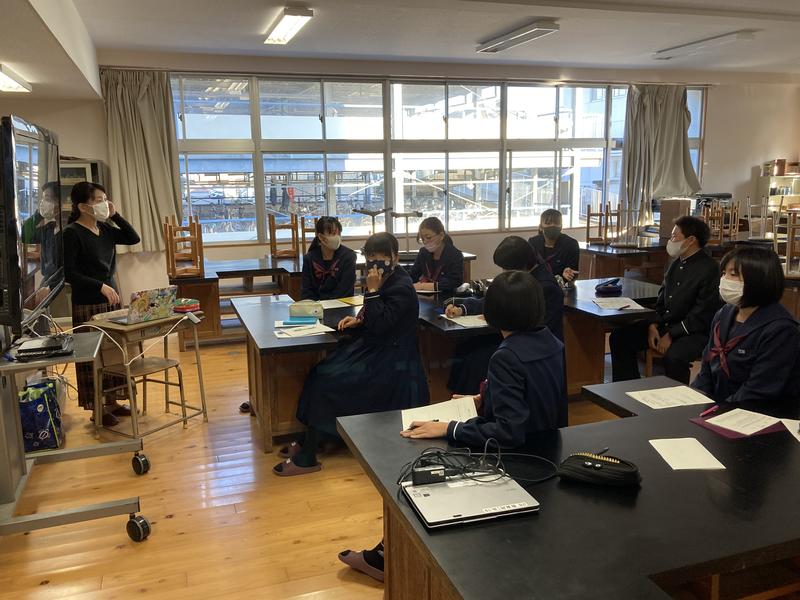

◎シンガポール大学とのオンライン講座

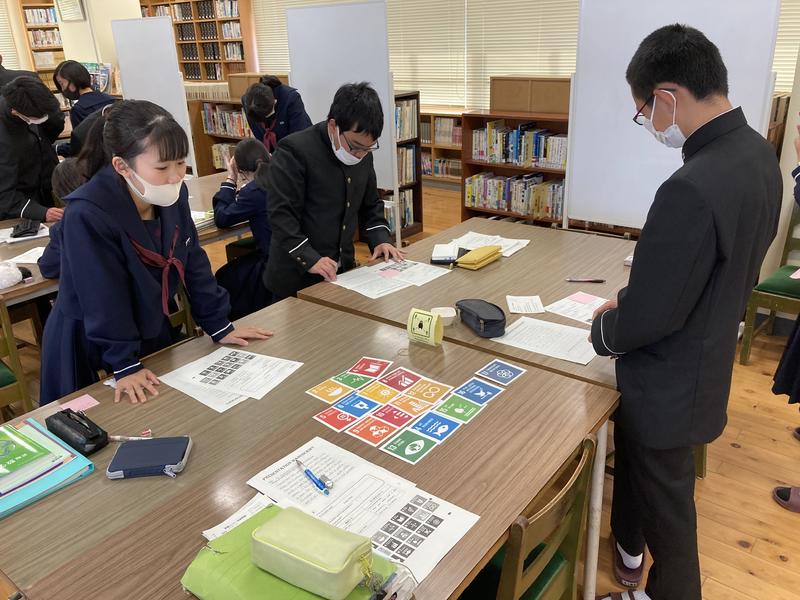

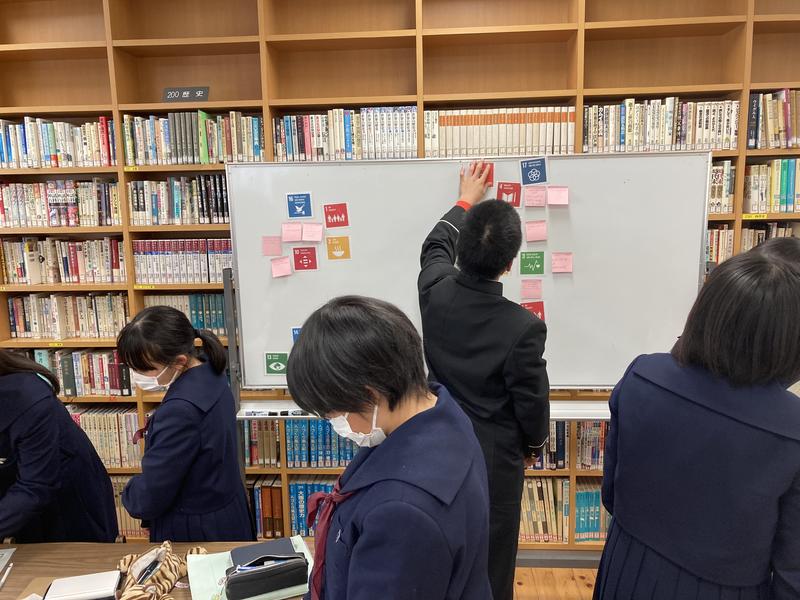

◎SDGsカードゲイム

◎JICA講演会

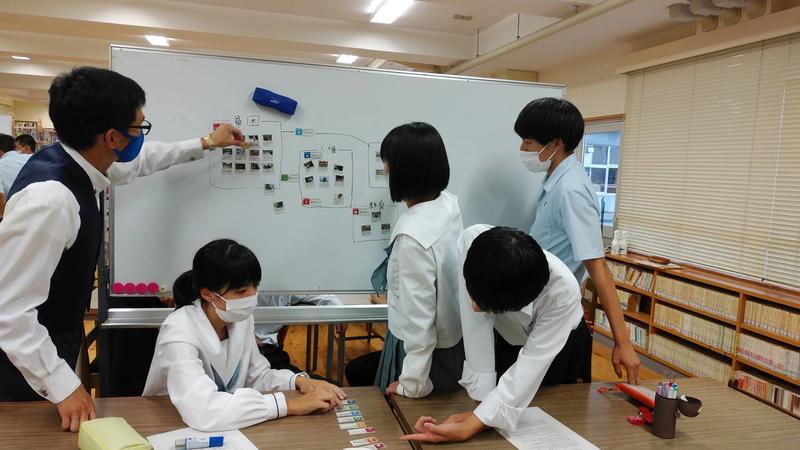

◎英語表現Ⅰ(プレゼンテーション活動)

○これまで学んだことや考えたことを英語で発表し合い評価を行う

○自分の考えや取り組みがどのSDGsとつながっているかをマインドマップを作成。

感染症について クロスカリキュラム(保健×生物)

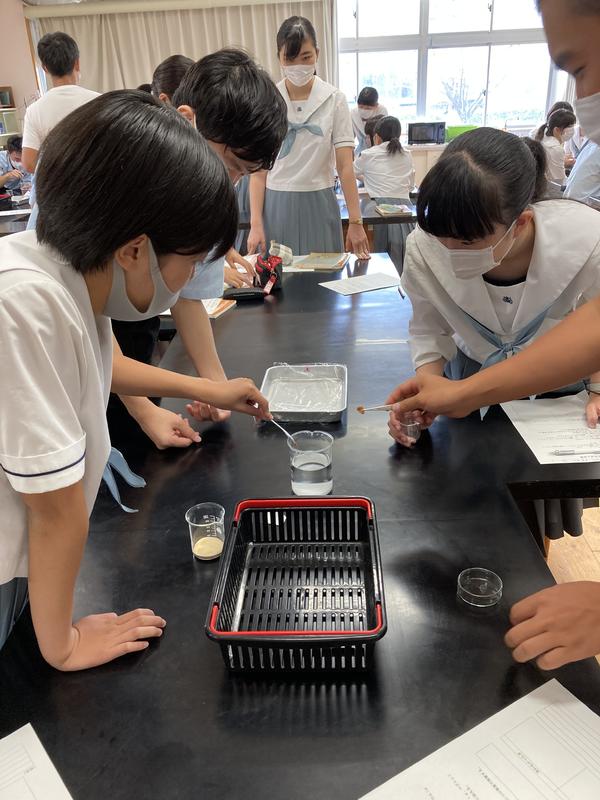

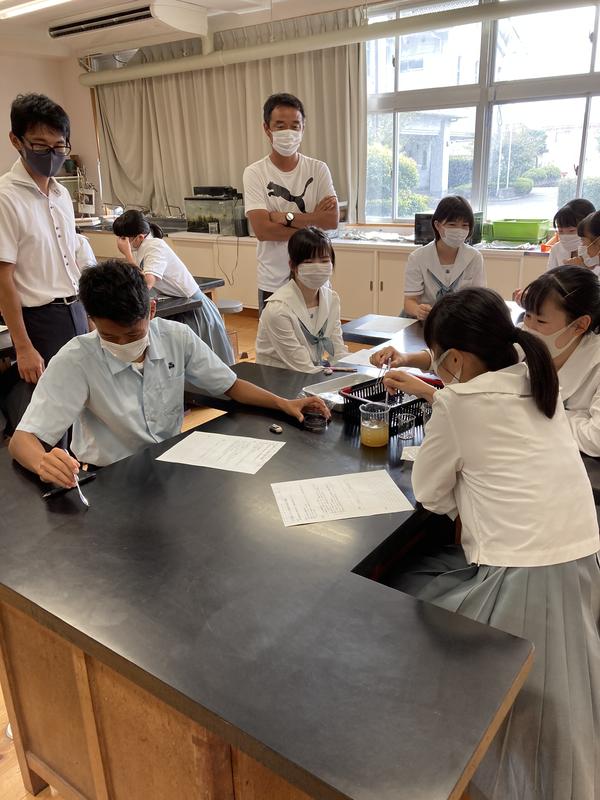

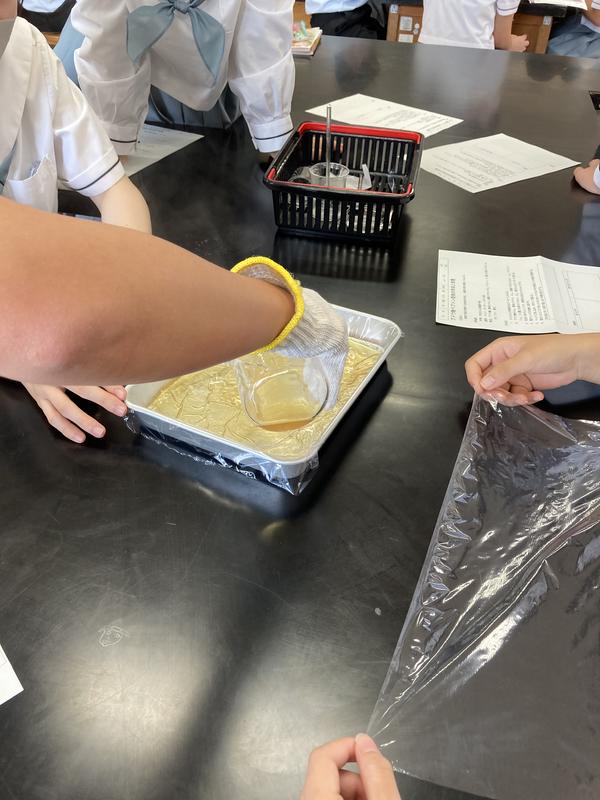

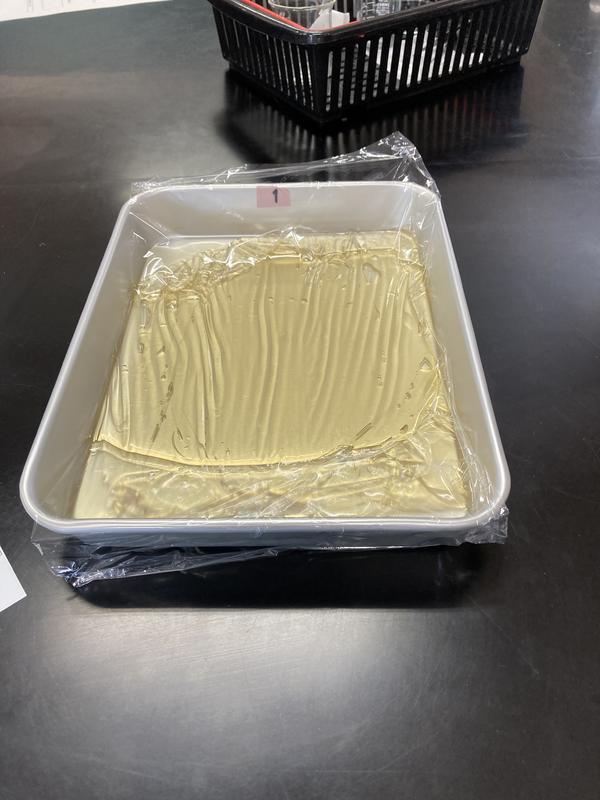

保健の授業で感染症や予防法について学習が行われた。その中で手を洗う効果について菌や細菌を培養する培地を作成し、実際に様々な方法(お湯につけるや2度洗い、エタノール消毒など)で洗った際の手の菌の変化を調べた。

また、汚れていると考えられる所(便所のノブ、スマホ、小銭など)を触った手を培地につけるなど、班ごとに様々な条件で培養を始めた。

実験の結果から至る所に細菌や菌がいること、手を洗う効果などを改めて気づいてくれればと思う。

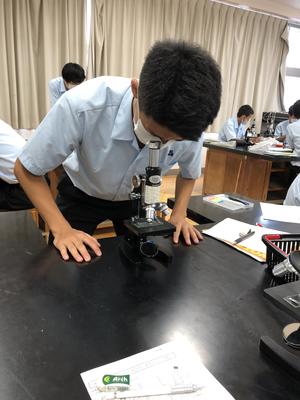

生物実験での感染症対策(顕微鏡実験)

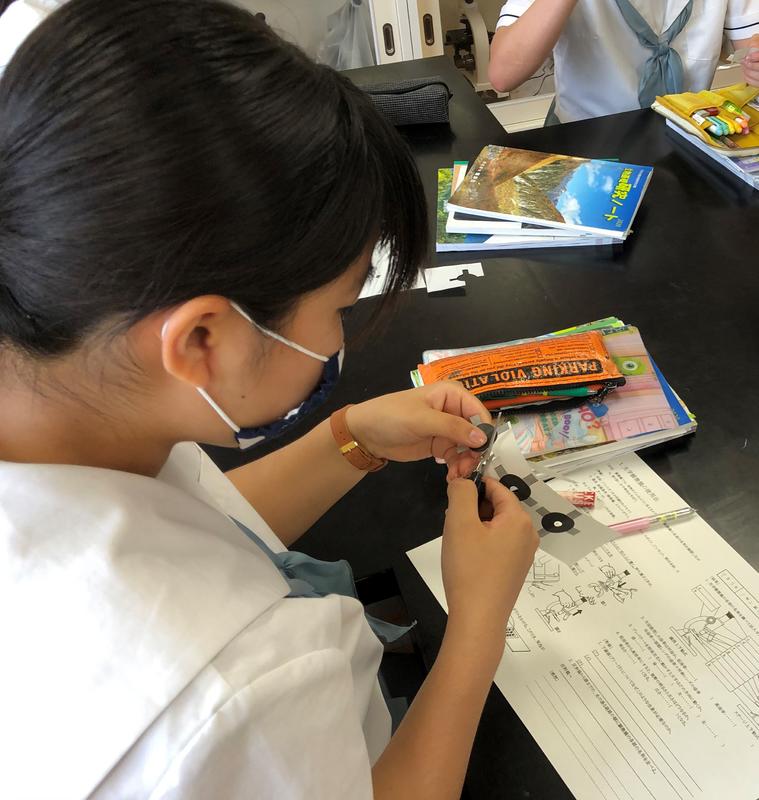

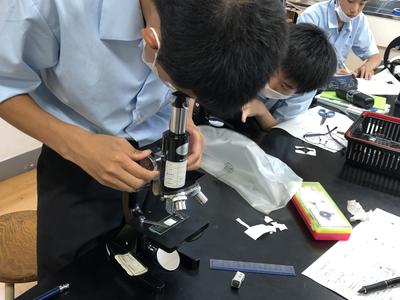

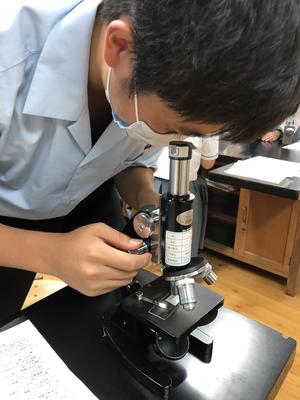

生物の授業の中では生徒実験を定期的に行ってきました。今年度は新型コロナウイルスの影響により共有で使用する顕微鏡実験は行えずにいました。しかし、「生徒側から実験はできないのですか。」「実験したいです。」などの意見が多数よせられ、なんとか感染リスクを押さえて実験できないかと考え、実験前の手洗いと実験後の手洗いを徹底させました。また、顕微鏡で接触の可能性のある目においては、使い捨ての接眼レンズカバー(写真1)を作成し、接眼レンズにカバーをして(写真3)実験を行いました。

写真1 写真2 写真3

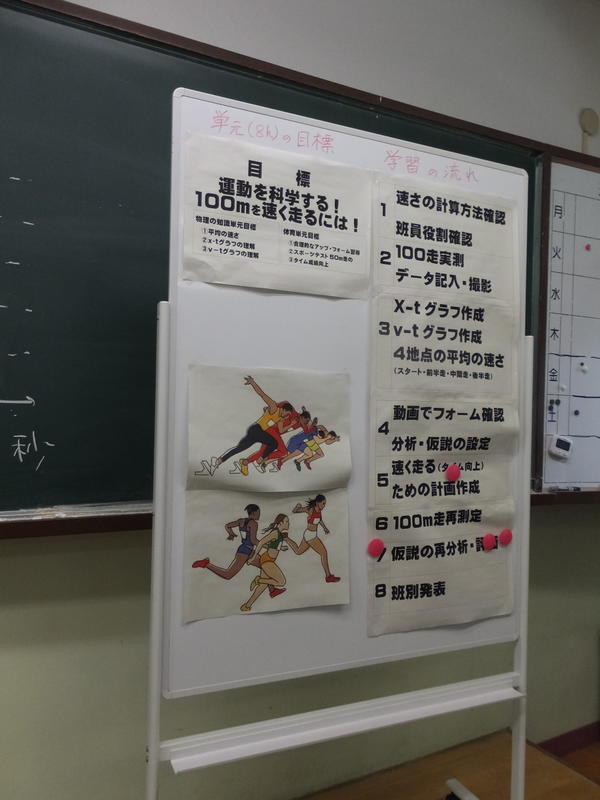

クロスカリキュラムの実践 体育×物理(2年目)『速さの計算・グラフ化×短距離走』

本校で取り組んでいるクロスカリキュラムの実践をご紹介します。

スポーツ健康科学コースでは毎年、物理基礎の平均の速さ、x-tグラフ、v-tグラフの理解という単元の中で、自分達が実際に走ったデータからグラフを作成したり、平均速度を求めたりします。今年は昨年からさらにバージョンアップさせ、100mを20mごとに区切り、各区間をタブレットを用いて撮影し、フォームの分析を行いました。

フォームの分析後、速く走るための仮説を立て再度100mを測定する予定です。授業を担当する理科の佐野教諭は体育の古閑教諭と討論し授業を計画することで、「違う教科の視点に立つことができ知識の広がりを感じ、新たなアイデアや取り組みたいことが湧いて出てきます」と、興奮気味に語っていらっしゃいました。

佐野教諭の今後の動向に注目していきたいと思います。