鹿本高校の授業と授業改善

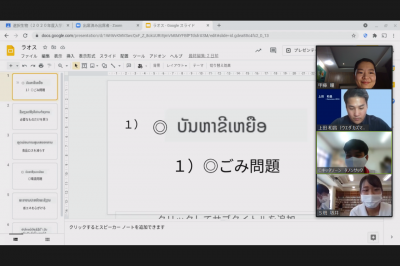

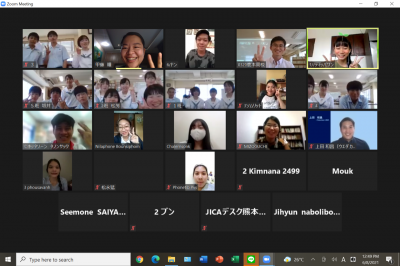

ラオス サワンナ大学とのオンライン授業:生物×地理×JICA(ラオス)

生物の授業の一環で日本とラオスのゴミ問題について考える授業を行いました。本校生は日本のゴミの処理の仕方やゴミ問題についてプレゼンし、ラオスの大学生から質疑を受けました。時間的な制約もあり、大学生側からの発表時間が取れませんでしたが、前もって大学生によって作られていたラオスのゴミ問題の資料を元に比較して考えることができました。

これから一緒未来を作っていく仲間の存在を国や文化を超えて知り、理解して、つながっていってくれればと思っています。

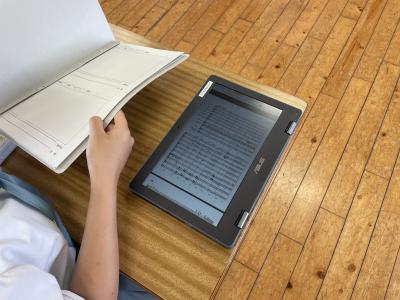

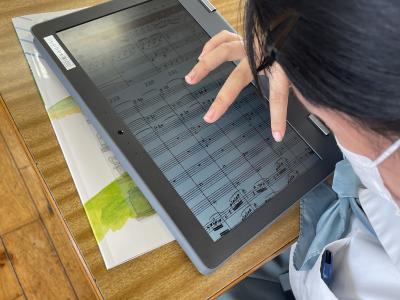

【音楽選択】生徒1人1台のタブレットを用いて楽曲分析に挑戦しています!

本校はICT機器(1人1台端末)整備の「先行実践校」県内の16校の1つに指定されています。

それに伴って現1・2年生には「生徒1人1台のタブレット」が貸与されています。また、「大型提示装置(電子黒板)」、「無線LAN」、「高速インターネット回線」が校内整備されています。

音楽の授業(2年生の音楽Ⅱ)ではモーツァルトが生涯最後に書いた交響曲、「ジュピター」愛称でも知られる第41番の授業に取り組んでいます。1楽章から順に学んできた今日はいよいよ第4楽章。

各個人のタブレットには交響曲第41番のフルスコア(指揮者が見る総譜)がダウンロードされており、実際に鳴ってる音と譜面を照らし合わせながら学びを深めています。

本時はジュピター音型を見つけながらそれぞれの気付きを共有、最後の場面ではこれまでのモティーフが対位法的技法によって展開・発展していく様子をタブレットで確認しました。

来週はまとめに入ります。

(文責:前村)

ラオスのJICA職員とのオンライン授業(生徒基礎:環境問題)

ラオスに派遣されているボランティア職員の溝口さんと甲藤さんにラオスの国について学び、ラオスと日本の環境とゴミ問題について考える授業を行なっています。6月からはサワン大学の学生とディスカッションを行う予定です。

同じ世代で将来の環境について考えていけたらと思っています。

外部クロスカリキュラム 生物×地理×JICA(ラオス)

今回,生物の生態系の分野で地理の田尻先生とJICA職員からラオスについての講義を受けた。

受けるうえで、各班がラオスの文化や歴史、経済、教育などそれぞれ担当してジグソー方式で全体でラオスを理解した。