SSHの授業

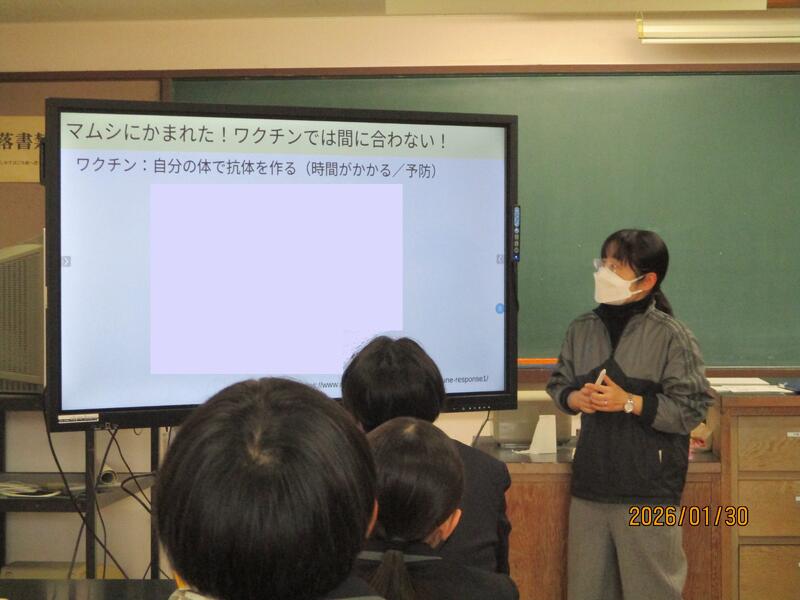

【テーマクロス】ウマと血清療法 PART2

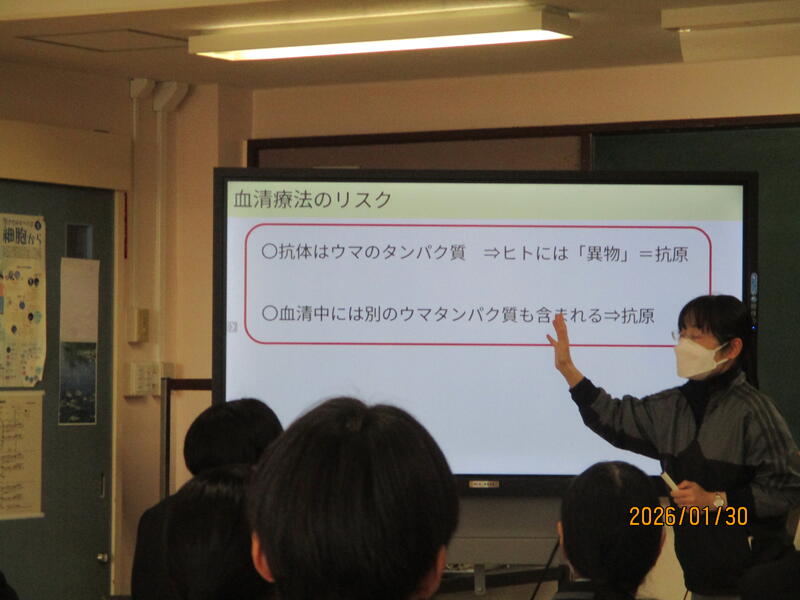

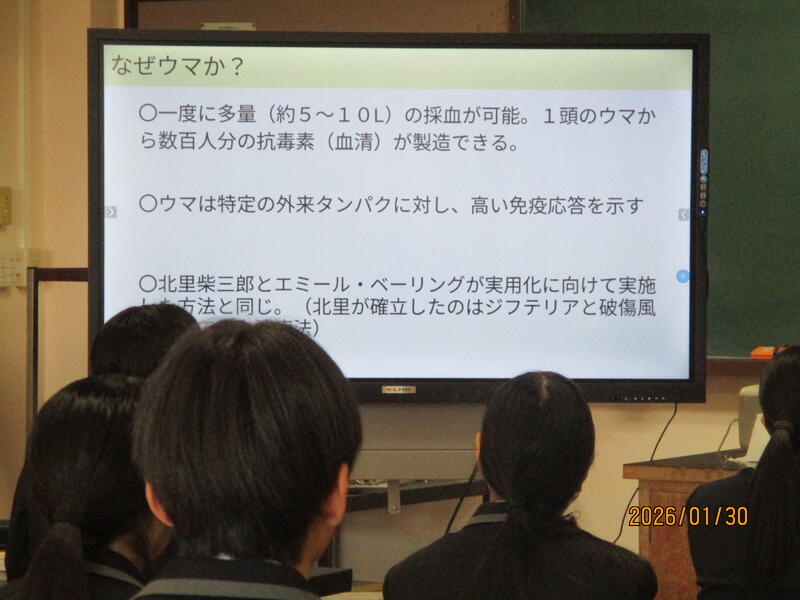

先日とは別のクラスで、「ウマと血清療法」についてのテーマクロス授業が実施されました。

マムシにかまれた!どうする?という問いかけから始まり、血清療法とワクチンの違いなど、知っているようで知らなかったことを正確に知り、理解することができました。

|

|

授業は、郷土の偉人 北里柴三郎博士の功績や、「なぜウマの血清を使うのか?」 「血清療法のリスク」から「抗体医薬」まで発展。狂犬病や「外国で犬に噛まれたらどうなるか」など、とても興味深いお話に、生徒たちは興味津々で聞き入っていました。

|

|

以前学習した「免疫」や「抗体」についてもしっかり復習できました!

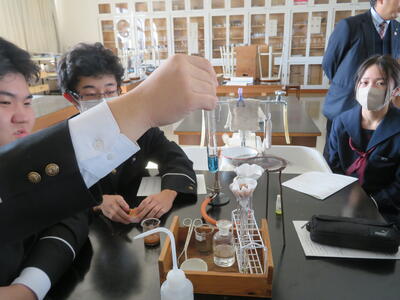

【課題研究】研究成果発表会に向けて

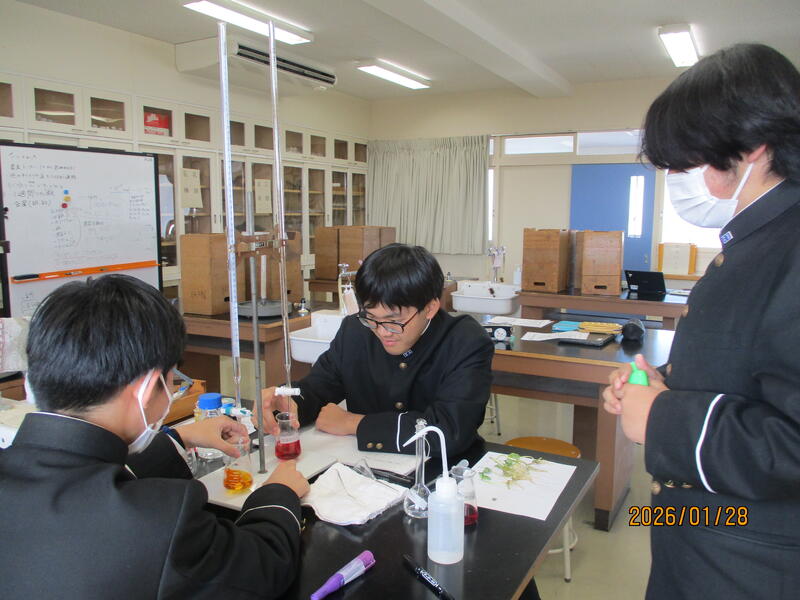

2年生の課題研究は、本日が論文提出日でした。

科学分野の生徒が、論文作成と並行して最後の実験を行い、最終確認をしていました。

別々のグループで竹炭と温泉水を使ったセッケン作りをしています。↓

|

|

こちらは、ブラジルチドメグサの活用方法について。論文評価表を参考に、論文作成も頑張っていました。↓

|

|

3月は、いよいよ成果発表会です。頑張ります。

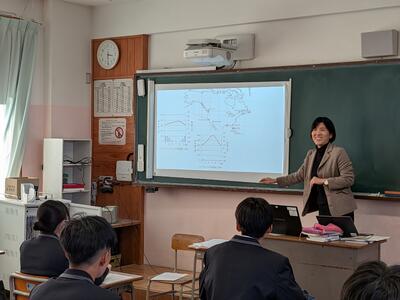

【テーマクロス「馬」】情報通信ネットワークの変遷

1月30日(金)、1年3組の「理数探究スキル」の時間に、テーマクロス授業が行われました。

「理数探究スキル」ではテーマ「馬」をどう扱うのか?(共通点なさそうですが・・・)

「理数探究スキル」を担当されている金子先生から、「熊本から大阪までの約700㎞を連絡する場合、どんな手段があるか」と問われ、生徒は電話、手紙、DM、伝書鳩、飛脚などを回答し、それぞれの手段の所要時間等を比較しました。

そのなかで、江戸時代の「早馬」の仕組みとインターネットの仕組みに共通点がないか、学習プリントをもとに考えてみました。

「早馬」とインターネットのまさかの共通点とは!?

次に、熊本と大阪間で送る情報(データ)の量について、「仮に100TBのデータを送ったら、どのくらいの時間がかかるのか」と問われ、膨大なデータ量の場合、インターネットが最速ではないこと、「スニーカーネット」等の手段があることを確認しました。

最後に、「もしインターネットが無くなって馬だけになったら、どのようなものが消えたり、残ったり、もしくは復活するか」と問われ、各班で議論し、発表しました。

まとめでは「遅延」「帯域幅」等のキーワードを振り返りました。

今回のテーマクロス授業は、金子先生からの「問い」を軸に、自分たちで新しい問いを出して議論しながら、情報に関わる学びを深めていました。

次はどんな「馬」にまつわるテーマクロス授業があるのか、ワクワクしますね!!

【テーマクロス】ウマと血清療法

1月27日(火)、1年4組の「生物基礎」の時間に、テーマクロス授業が行われました。

生物基礎ではテーマ「馬」をどう扱うのでしょうか?

生物基礎を担当されている池田先生から、唐突に「カモシカ調査中の事故(マムシに噛まれた)」について紹介がありました。

カモシカの調査中にマムシに噛まれた生物の先生をどうやって救うのか!?

これまでに学習した「記憶細胞」「抗体」「血ぺい」「血清」等のキーワードを生徒同士で確認し、血清療法とアレルギーについて振り返りを行いました。

3学期から鹿本高校では、1つの共通したテーマをもとに、複数の教科でそのテーマに関連した内容の授業を行う「テーマクロス授業」に取り組んでいます。同じテーマについて各教科で学習することで、それぞれの教科の見方・考え方の関連を見出すことを目的としています。

次は、どんな「馬」にまつわる授業が展開されるのか、続報をお待ちください!!

「テーマクロス」始まる

1つの共通したテーマをもとに、複数の教科でそのテーマに関連した内容の授業を行う「テーマクロス授業」に取り組んでいます。同じテーマについて各教科で学習することで、それぞれの教科の見方・考え方の関連を見出すことを目的としています。今回のテーマは干支にちなんで「馬」です。まずは英語の授業で、馬肉を食べることを題材に日本とイギリスの文化や国民性の違いについて考えました。更に日本と海外での考え方の違いについて考えました。

本校の生徒が参画した研究成果が国際学術誌に掲載!

本校3年生の守瀬くんが参画した研究成果が、英国王立化学会(Royal Society of Chemistry)刊行の国際学術誌 『Chemical Communications』 に掲載されることとなりました。

(写真は2年生のときのYSPⅡ成果発表会におけるモデル発表時のもの)

守瀬くんは、2年生のとき参加した九州大学未来創成科学者育成プログラム(QFC-SP)において、九大の大学院生と共同で「医農薬品などの生体親和性有機分子」というテーマで研究を行いました。そして、その年の12月の日本化学会九州支部フォーラムにおいて、「グルタチオントリスルフィドの化学修飾と生物活性」という研究題で発表し、奨励賞を受賞しています。

(2年生のときの日本化学会九州支部フォーラム2024での表彰式において)

守瀬くんは将来、研究者になりたいとの夢を持っています。今後もその実現に向けて頑張って欲しいです。

クロスカリキュラム(国語×地理×英語)

山崎正和の評論「水の東西」を題材に、国語・地理・英語でクロスカリキュラムを行い、イギリスとアメリカの文化の違いについて学びました。まず、国語で評論の解釈について考え、地理では、イギリスとアメリカの違いについて気候や人種構成から文化の違いを考えました。英語では、同じ「ことわざ」の解釈がイギリスとアメリカでどう違うか学びました。

クロスカリキュラム(課題研究にアドバイスを!)

12月23日(火)、課題研究のテーマに基づくクロスカリキュラム(日本史×化学×地学)を行いました。

題材とした課題研究は「地元の土から絵の具を作ろう」(R6)、「不動岩を用いた画材づくり」(R7)の2つです。

はじめに、課題研究のテーマ(土から絵具(顔料)を作る研究)に対して「日本史の視点から事例を紹介できないか?」と問われ、山鹿市内の弁慶ヶ穴古墳などの装飾古墳の例について復習をしました。

次に、化学の視点から、装飾古墳に使われている顔料の「ベンガラ(弁柄)」がどのような物質(Fe3+の酸化物)であるか確認し、効率よくベンガラの材料となる土か判別するために、どのような試薬を使うべきか考え、実際にやってみました。

試薬(ヘキサシアニド鉄(Ⅱ)酸カリウム)によって濃青色になる

試薬での確認後、「和水町の土」と「生物室前の土」をそれぞれ熱して、どのような変化が起こるか確認しました。

「和水町の土」と「生物室前の土」を加熱中

少し黒っぽくなったような・・・・

ここで、「(古墳時代に使用したであろう)ベンガラの材料となる土は、どこに分布しているか」と問われ、地学の視点から、地質図と土壌図、研究者の見解に基づいて、ベンガラの材料となった可能性のある土について、解説を受けました。

学校周辺の不動岩や阿蘇黄土(リモナイト)について学ぶ

最後に、課題研究を行っている2年生に向けて、どのようなアドバイスや提案ができるか、グループで協議しました。

2年生の課題研究「不動岩を用いた画材づくり」(R7)に対して3年生が考えたアドバイス・提案は、近日中に2年生に報告する予定です!!

クロスカリキュラム(地学×世界史)

12月19日、2年生の授業で地学と世界史のクロスカリキュラムを行いました。大学入試共通テストで出題されたヴェスヴィオ火山の噴火によるポンペイの被害について、噴火の様子や災害について地学の視点から学び、続けて当時のローマ帝国の状況について世界史の視点から学びました。

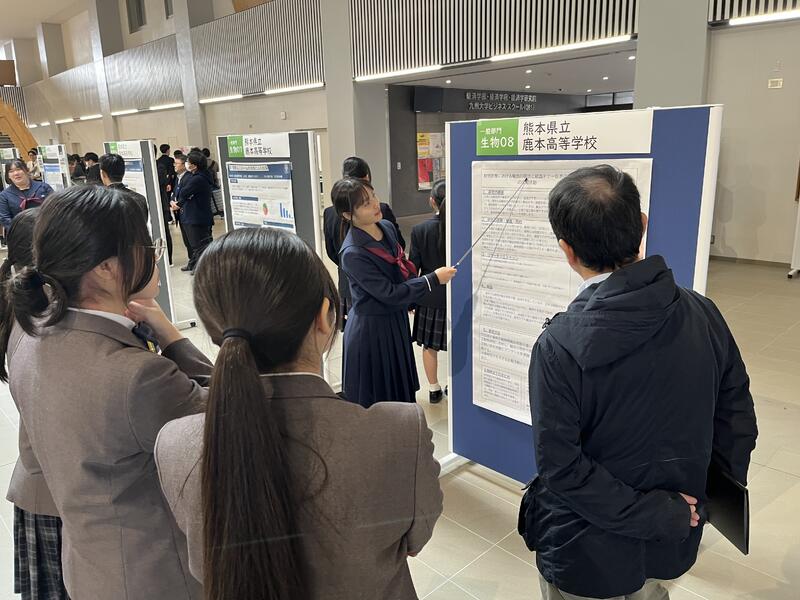

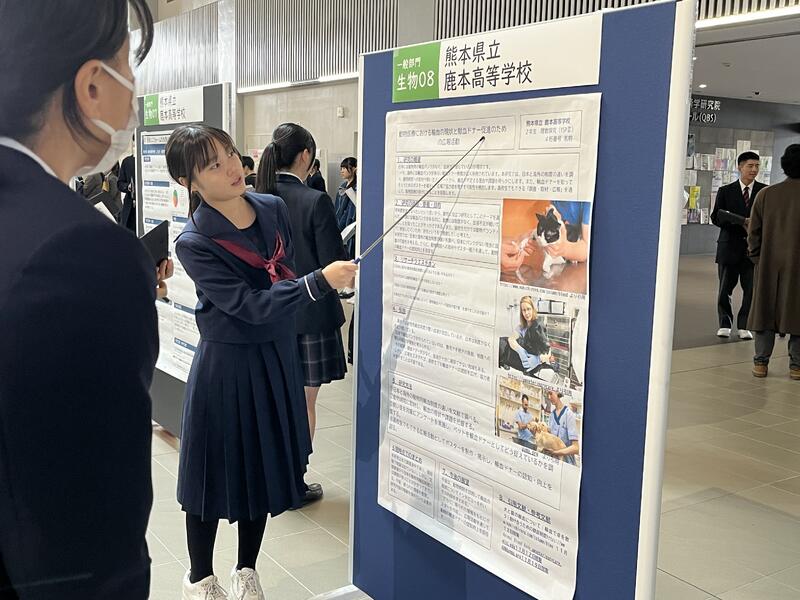

九州大学アカデミックフェスティバル2025将来の夢を切り拓く“高大連携”「世界に羽ばたく高校生の成果発表会」に参加してきました。

12月21日(日)に九州大学にて実施されました「九州大学アカデミックフェスティバル2025将来の夢を切り拓く“高大連携”「世界に羽ばたく高校生の成果発表会」」に本校の2年生5名(3発表)が参加しました。

どの学校も工夫されたポスターを展示し、堂々と自分たちの研究を発表しており、本校の生徒も大いに刺激を受けたようでした。

審査員の先生方も優しく質問や、今後の研究に役立つアドバイスをしてくださったようで、生徒は「ありがたいアドバイスをいただきました。」と嬉しそうにしていました。

|

|

|

|

|

|

大会後半は5分野の代表班と、高大連携の代表1発表による全体発表があり、レベルの高い研究・発表に触れる機会をいただきました。

今後の生徒の研究や発表活動において、この経験は大きな財産になってくれることと思います。