SSHの授業

クロスカリキュラム 地球史その2 地学×生物

地球史その2のテーマは「環境と生物」、「地学×生物」で実施しました。

その2の前の授業(先カンブリア時代)では、生徒達から「生物の進化や定義」についての質問がたくさんあり、その質問を基に生物の先生から授業をしていただきました。

生物の定義は何かという問から始まり、

環境と生物は互いに作用しているという話をしていただきました。

それから、先カンブリア時代において、光合成細菌・嫌気性細菌・好気性細菌はそれぞれどの時期に、どのような順序で出現したのかを、ワークシートを用いて考えました。

地史分野は、決して暗記ではありません。環境変化に注目することで繋がりが見えてくることを改めて学びました。

クロスカリキュラム 地球史その3 日本史×世界史×地学

地学基礎 今年度最後の授業は、「日本史×世界史×地学」で実施しました。

テーマは「気候変動と人類」

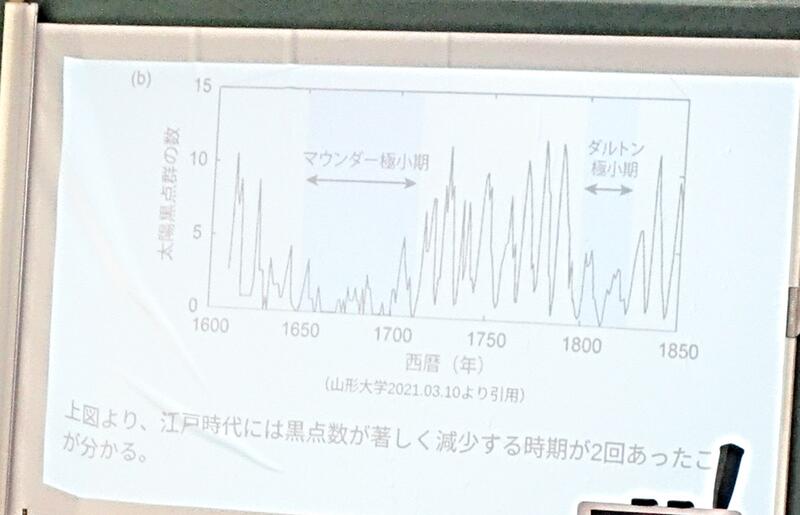

まず初めに黒点数の変化から読み取れることについて考えました。

黒点数の増減と太陽の活動状況については1学期に学習しています。

黒点数が少ないことから、地球の気温が低下したことまで考えることができた生徒もいました。

次に黒点数が著しく減少した時期(気温が低下した時期)には、世界・日本でどのような出来事が起きたのかについて、世界史の先生から説明していただきました。

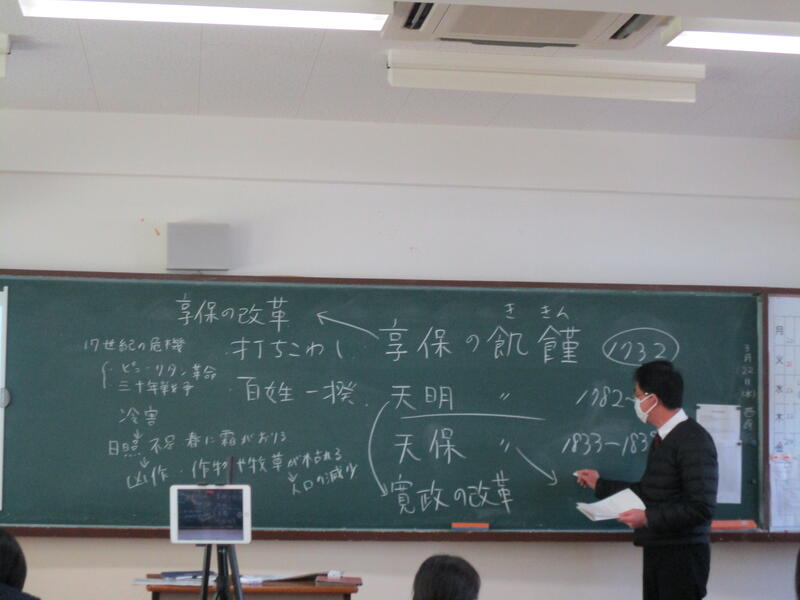

次に日本史の先生から日本で発生した3大飢饉の内容とその対策についての説明をしていただきました。

(*天明飢饉は浅間山噴火も関係しているため、火山の説明もしていただきました。)

46億年という歴史の中で、生物は環境変化によって絶滅または適応することで進化を重ねてきました。

過去を知ることの目的の1つは、未来を予測することです。

過去にどういうことが起きて、どのように乗り越えたのかを知ることで、将来どうしていくべきかを考えるきっかけにして欲しいと思います。

今回は「深める&広げる」クロスカリキュラムになったのではないかと思います。

ご協力していただいた先生方ありがとうございました。

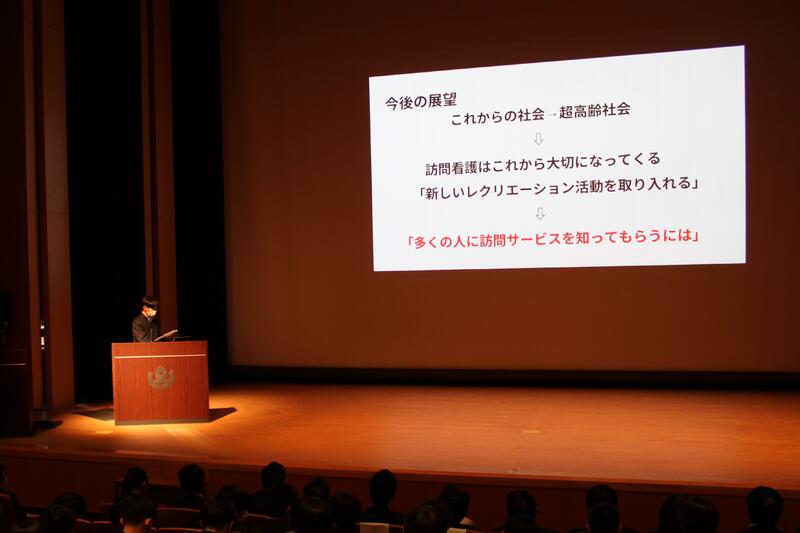

YSP代表者成果発表会

3月8日(水)、令和4年度 YSP(山鹿サイエンスプログラム)代表者成果発表会を山鹿市民センター文化ホールで行いました。課題研究に取り組んできた2年生を代表して、6名の生徒が研究の成果を発表しました。翌日の9日(水)には会場を本校の教室と体育館に移し、1・2年生全員のポスター発表を行います。

開会式では、学校長から開催に際しての感謝や生徒たちへのアドバイス、さらなるチャレンジに向けた決意が述べられました。以下に一部をご紹介します。

「未来をひらいていく高校生はこれから幾度となく解決しがたい課題にぶつかることでしょう。そのときに、彼らを支える一つが「経験」であり、その経験をつくるのが本校での探究活動でありたいと思っています。」

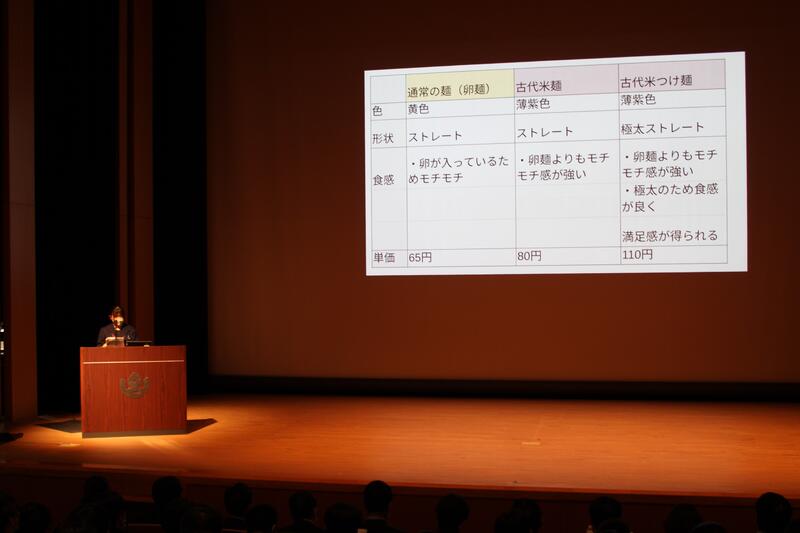

発表1 志柿さん

「お米プロジェクト~地元のお米を生かした商品開発を目指して~」

発表2 中田さん

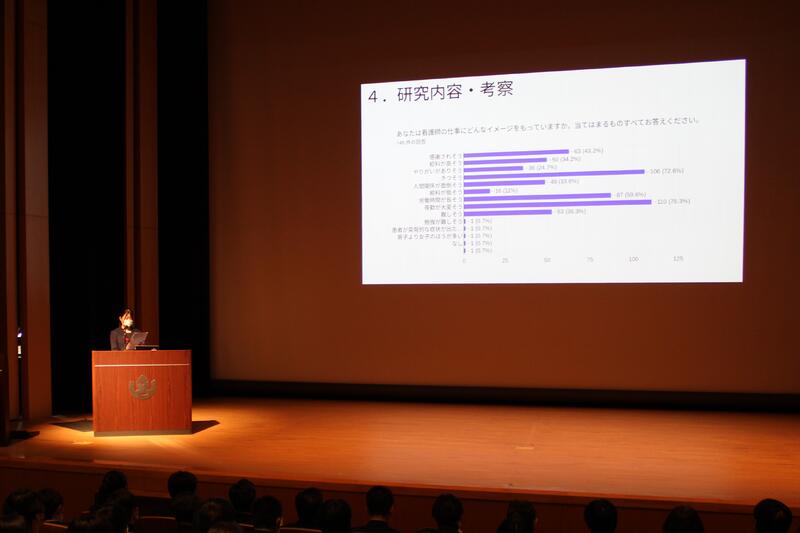

「男性看護師を増やすことにより将来予想される看護師不足を解消する」

発表3 隈部さん

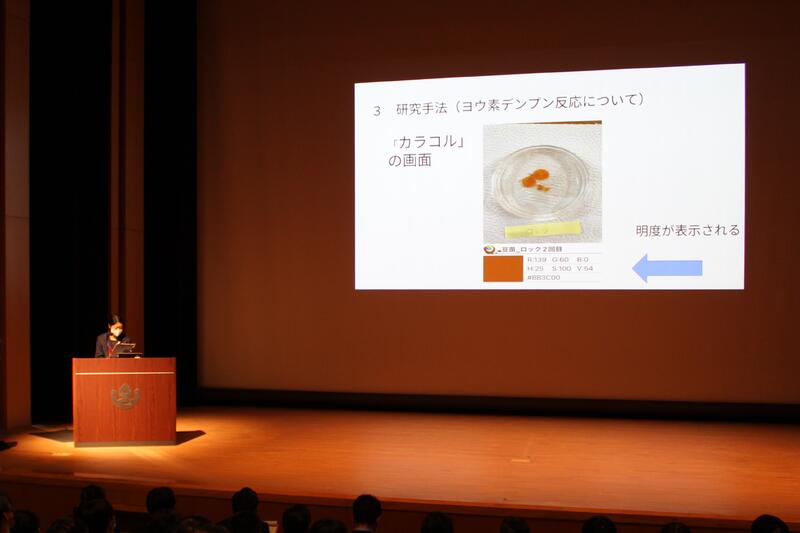

「植物の成長と音楽の関係」

発表4 阿蘇品さん

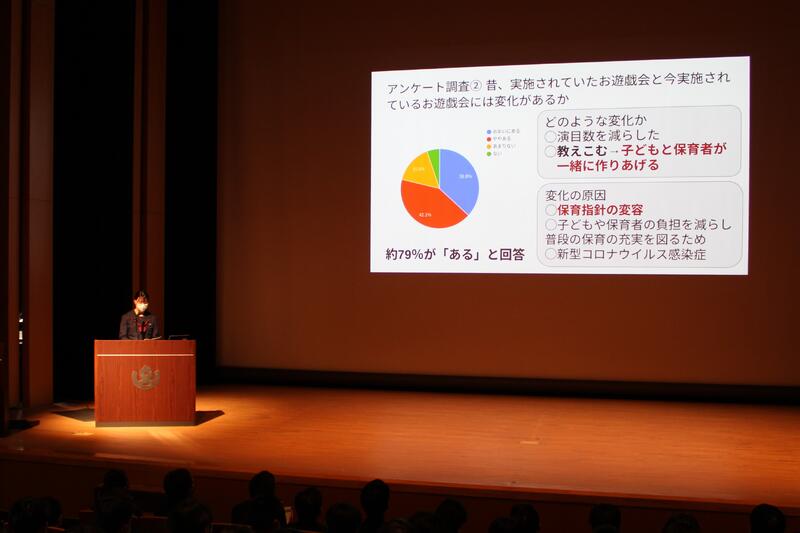

「日本の幼稚園・保育園におけるお遊戯会の変遷と今後」

発表5 小田くん

「魅力のある山鹿の訪問看護サービスを作る」

発表6 松見くん

「これからの時代にあった新しい埋葬方法について」

それぞれの発表の後には質疑応答の時間が設けられ、生徒たちから多岐にわたる内容の質問が行われました。

崇城大学 生物生命学部教授の長濱一弘先生より、講評をいただきました。

プログラミング講座

3月6日(月)、SSH事業 プログラミング講座を実施しました。

講 師 東海大学文理融合学部人間情報工学科教授

令和4年度鹿本高校SSH運営指導委員 村上 祐治 様

講義の中で、プログラミングの考え方やコーディングのポイントを解説していただき、「数学や物理などの知識が合体し、プログラミングに活かされる。授業で学んでいる様々なことを大事にしてほしい。」とお話をいただきました。

村上先生が大学で取り組まれている研究(VRシステムやウェブマッピングシステム)を紹介していただきました。

第Ⅰ期・第4回SSH運営指導委員会を開催しました。

令和5年2月14日(火)に第Ⅰ期・第4回SSH運営指導委員会を開催しました。今年度の取組の総括と、中間評価に向けて委員の皆様から御意見をいただきました。

生徒研究発表

意見交換・質疑応答

課題も成果もあった2年目でした。来年度に向けてさらに改善していきます。

新しい「物差し」を学びました

探究活動の評価について、株式会社リバネス教育開発事業部教育総合研究センター長の前田様をお招きし、管理職とSSH担当職員に講座を開いていただきました。生徒のワクワクをどのように可視化していけばよいかなど多くのことを学ばせていただきました。来年度のSSH中間評価に向けて、取組を更に活性化していきたいと思います。

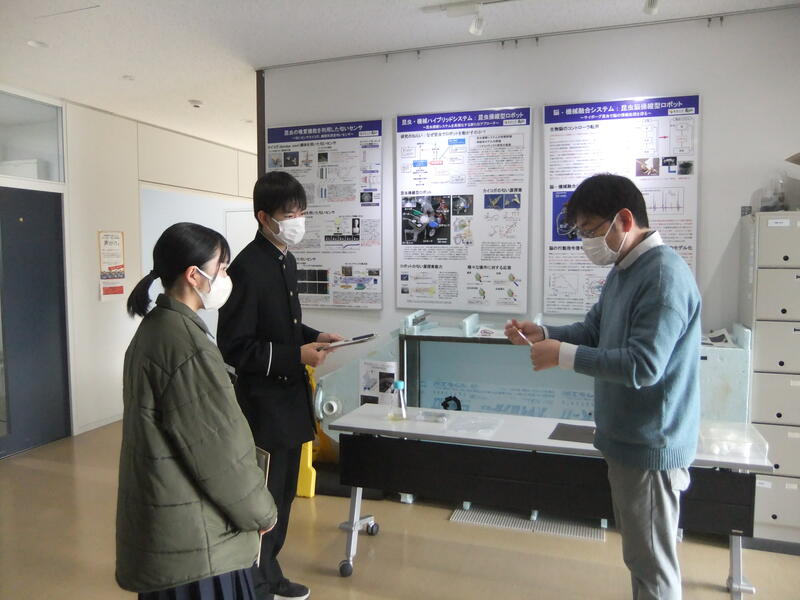

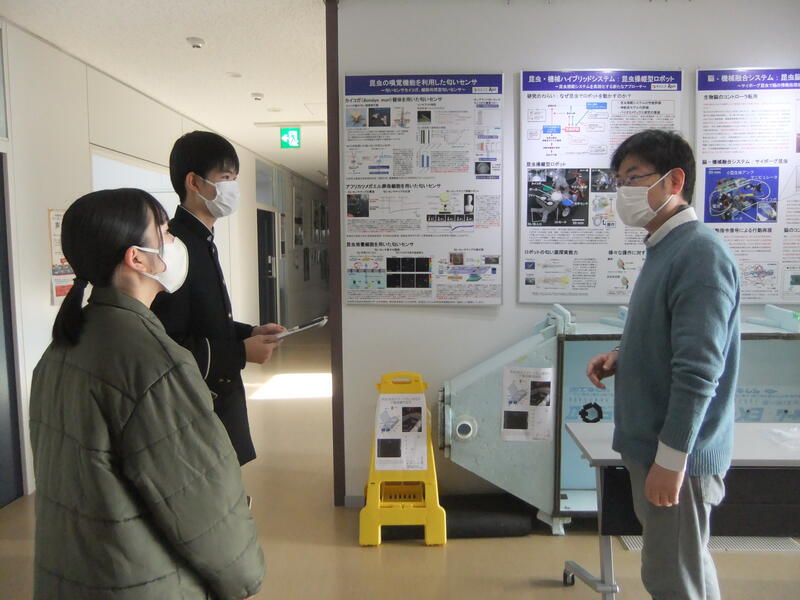

東京大学先端科学技術研究センター・日本科学未来館訪問(2日目)

1月6日、2年生2名が、東京大学先端科学技術研究センターを訪問しました。

まず、本校SSH運営指導委員の神崎亮平教授の研究室を見学。同研究室では、昆虫の機能を利用したロボットの研究をされています。研究者、大学院生の方々に、研究内容を説明して頂きました。

カイコガがフェロモンに反応する様子、カイコガの触覚を利用したドローンを見学。5月の神崎教授のSSH講演会の内容を、より深く理解することができました。

「なぜカイコガを使うのですか?」など、素朴な疑問に丁寧に答えて下さいました。

次に「共創まちづくり分野」の研究室に伺いました。

研究分野の説明を受けた後、自分たちの課題研究内容についての助言をたくさん頂きました。

全く新しい視点からの助言を頂き、課題研究の悩みが解決。今後の展望が見えてきました。

最後に、神崎教授から1号館を案内して頂きました。

1号館には、先端研の起源である「東大航空研究所」に関わる「風洞施設」があります。

長距離飛行世界記録を作った飛行機や国産旅客機YS-11等の設計に関わった、日本の航空史を語る上で極めて重要な施設です。歴史を感じる木製の設備でした。これを作るには日本の木製桶を作る技術が必要とのこと。現在も、スキージャンプの飛行検証などに使われているそうです。

最後に、シンボリックな13号館の前で記念撮影。

当日は、2名の東大大学院生の学生アフィリエイトの方が同行して下さいました。(写真両端)

今回お世話になった東大先端研、先端教育アウトリーチラボの皆様、本当にありがとうございました。

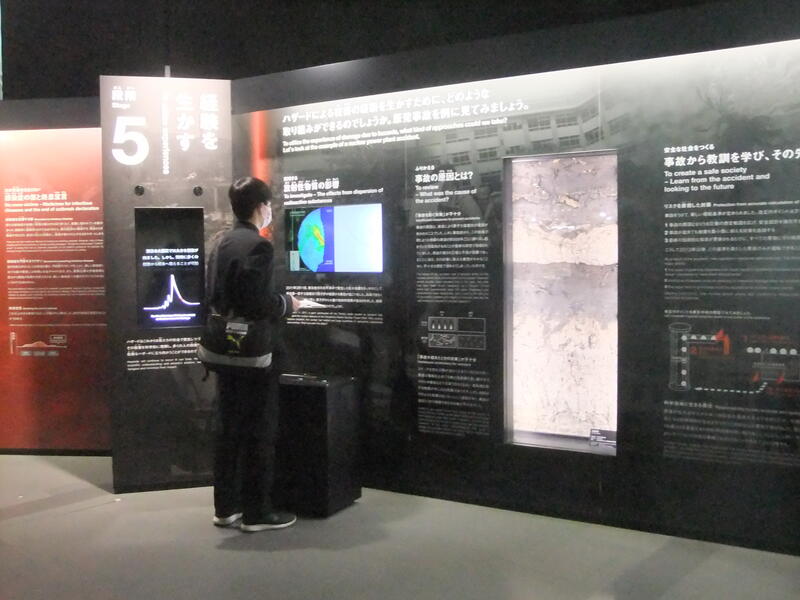

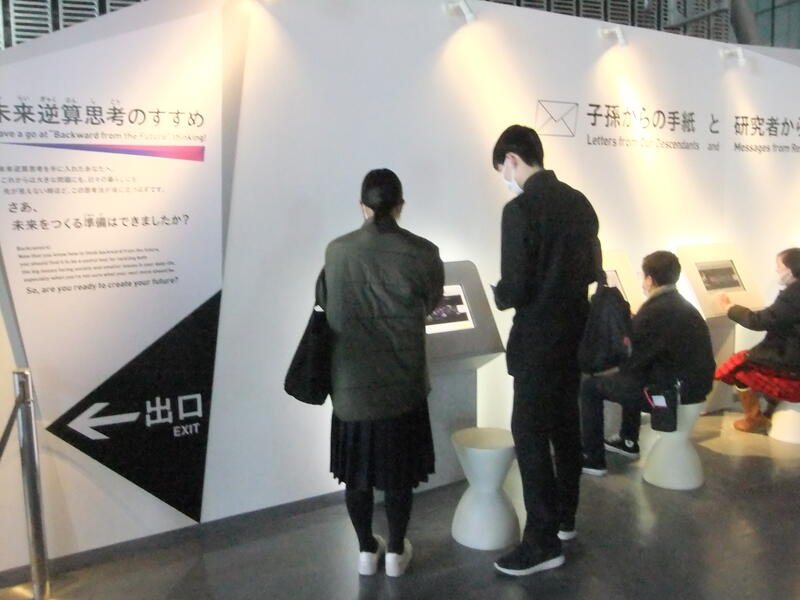

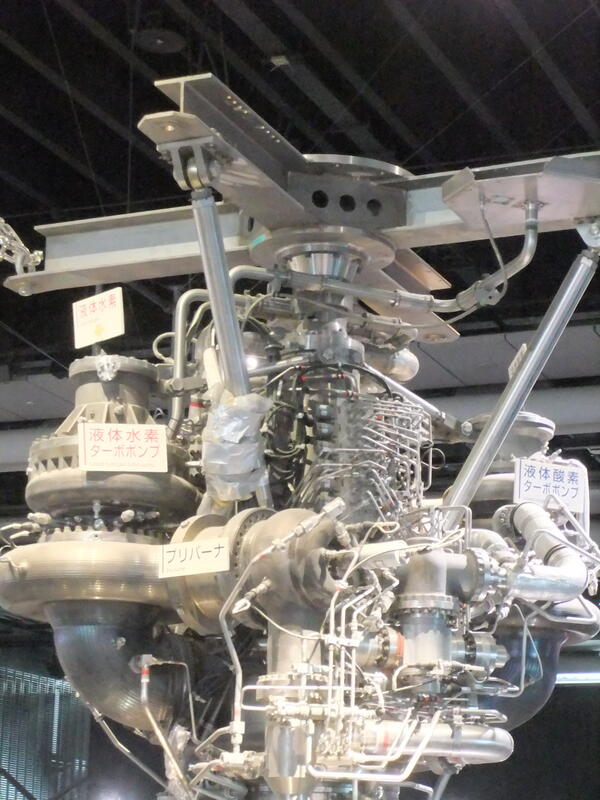

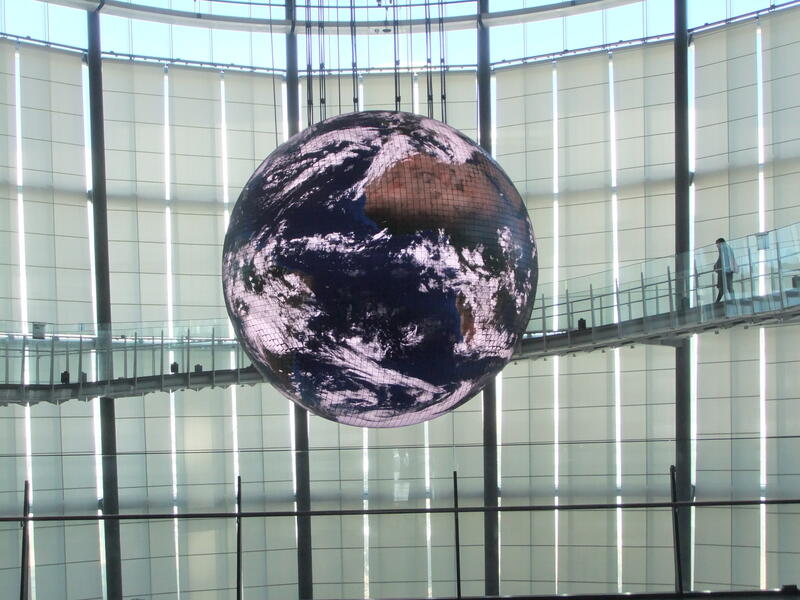

東京大学先端科学技術研究センター・日本科学未来館訪問(1日目)

1月5日~6日、2年生代表者2名が、1泊2日で、日本科学未来館と東京大学先端科学技術研究センターを訪問・見学しました。

1日目は日本科学未来館を見学しました。

未来館は、展示を見て「未来への自分なりの答えを探す」ことが目的の一つです。

まず、未来館のワークシートに書かれたお題から興味のあるものを選び、選んだ理由などを記入して自分を分析します。

そして、お題に関連する展示を見学し、気づいたことや新たな発見をまとめ、考え方の変化などを分析。

見学だけでなく、ワークシートを通してより広く・深く考えるための「考え方を深める練習」も行うことができました。

その他にも、最新の科学技術に関連する展示、体験型の展示を見学。

3時間近くの滞在でしたが、あっという間に時間が過ぎました。

2日目は、東京大学先端科学技術研究センター訪問です。

世界に羽ばたく高校生の成果発表会

12月18日(日)in九州大学伊都キャンパス

「世界に羽ばたく高校生の成果発表会」にて、本校2年生2名が本年度取り組んだ課題研究の発表を行いました。

「日本の幼稚園、保育園におけるお遊戯会の変遷と今後」(口頭発表)

「植物の生長と音楽の関係」(3分プレゼンテーション・オンライン発表)

2人にとっては初めての成果発表でしたが、質疑応答まで含め、一生懸命発表していました。

今後も国内外問わず、多分野において活躍できる生徒が増えることを期待しています!!

2年はこれから、3月の成果発表会に向けて更に研究を続けていきます。

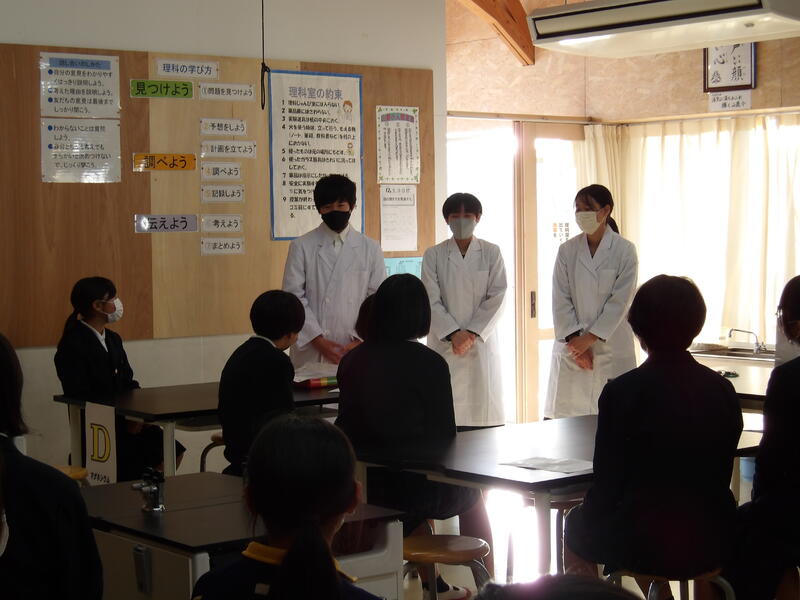

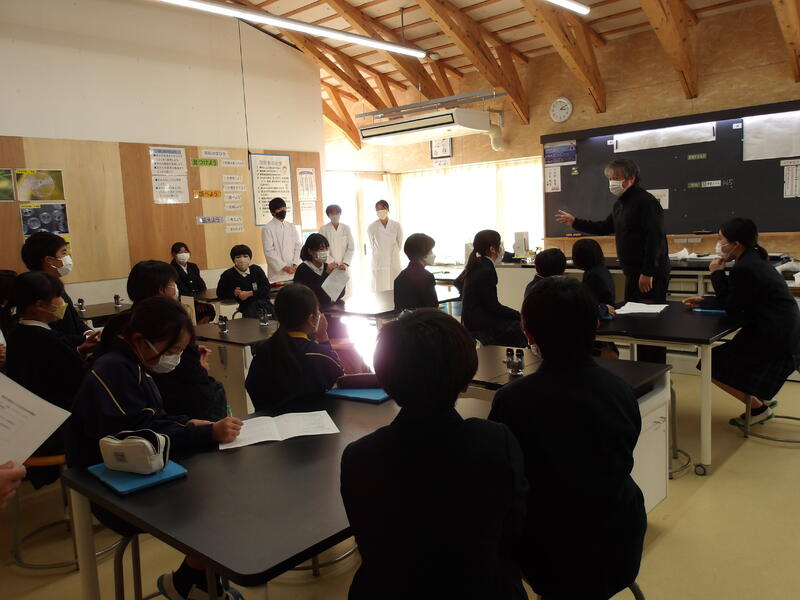

【科学部】山鹿小学校での科学実験教室

12月6日の期末考査最終日、2年生科学部員と教師を目指す生徒の3名が山鹿小学校の科学クラブにお邪魔して、科学実験教室を行いました。

小学生には、4つの実験を、班に分かれて見学してもらいました。

まずは、自己紹介。そして、小学校の先生から、高校生の話をしっかり聞くよう注意がありました。

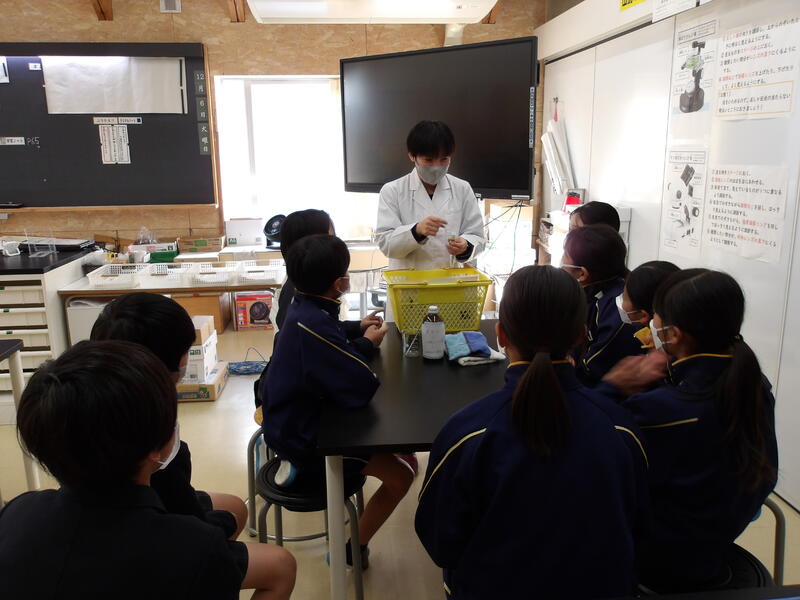

ルミノール反応の実験。高校生が、犯罪捜査にも使われる理由をわかりやすく説明しました。ルミノールの青い幻想的な光に、歓声があがりました。

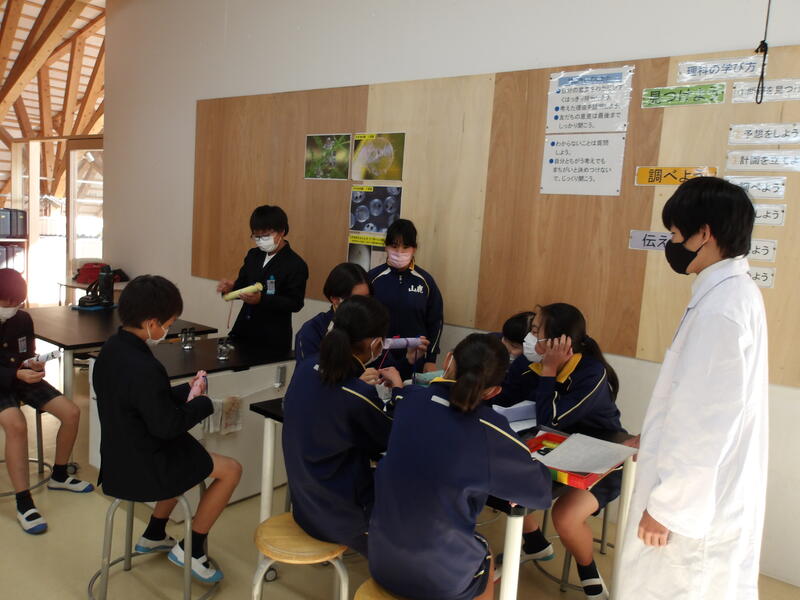

マグネシウムリボンの燃焼実験と「筒のヒモの謎」。筒から出ているヒモを引っ張って、筒の中の仕組みを考えました。不思議な動きをするヒモに、「どうなってるの?」「なんで?」という疑問の声が上がります。

水の表面張力の実験。実際にやってみました。みんな成功しました!

液体窒素で、風船や花を凍らせる実験。液体窒素に数秒つけると、見た目は普通ですが、触ってみるとカチカチで握ると砕けてしまいます。液体窒素を床にこぼすと、不思議な現象が見られました。

最後に、小学6年生のクラブ長さんがお礼の言葉を述べてくれました。

高校生からも、小学生に「実際に体験して、疑問を持つことを大切にして欲しい」とメッセージを送りました。

高校生にとっても、とても貴重な経験でした。山鹿小学校科学クラブのみなさん、ありがとうございました。