SSHの授業

科学の原理・原則を学ぶハンズオン講座(1年生)

12月7日(水)、令和4年度SSH事業「科学の原理・原則を学ぶハンズオン講座」を行いました。

講師:

熊本大学大学院教育学研究科教授

令和4年度鹿本高校SSH運営指導員 田口 浩継 様

講義内容:

micro:bitを活用した、プログラム作成と機器の関係について学ぶ。また、それらを活用することで、一人ひとりの日常にある課題の解決について考察する。

受講者:1年生185人、教職員

これからのグローバル社会を生き抜くために求められる一般的な能力、プログラミングで育成する資質・能力についてお話をいただきました。

micro:bitを使った様々な作品例をご紹介いただき、生徒たちは「micro:bitを使って課題を解決するための製品を開発しよう」という題材に取り組み、それぞれのアイデアを出し合いました。

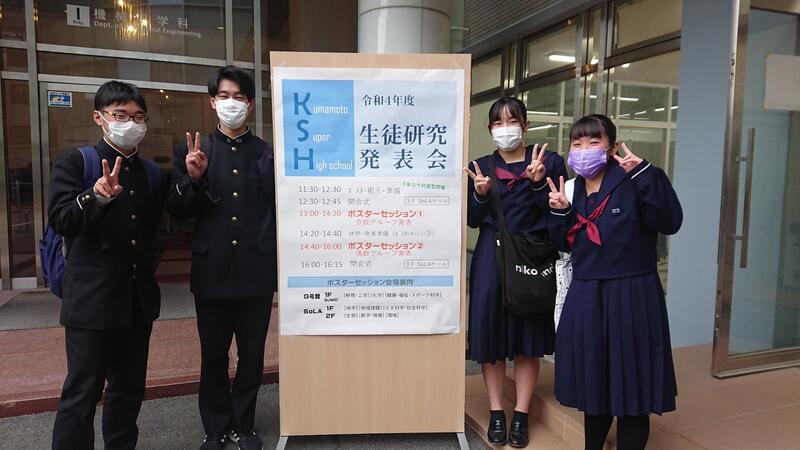

令和4年度熊本スーパーハイスクール生徒研究発表会

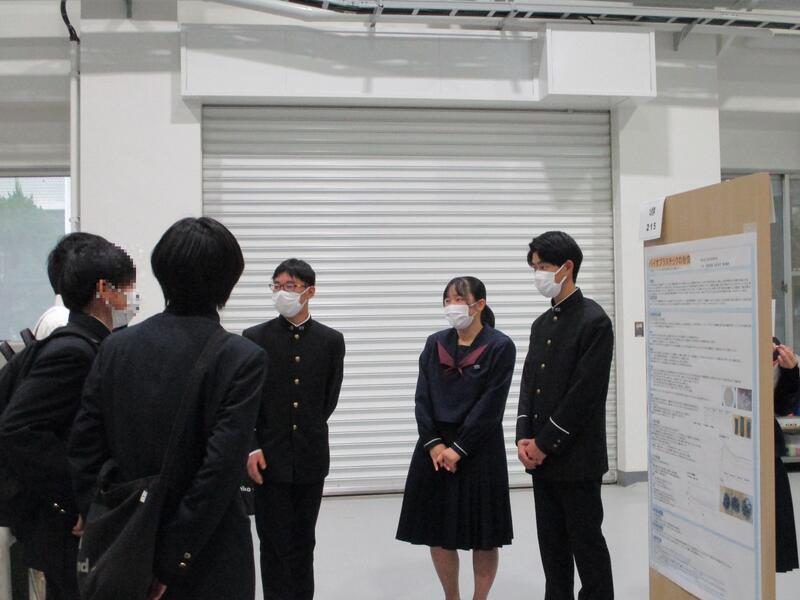

12月3日に崇城大学にて開催され、本校からも化学分野・生物分野の2つが参加しました。

化学分野からは2年生の松原君・安部君、豊後さんが「バイオプラスチックの合成」で発表をしました。スーパーサイエンスハイスクール生徒研究発表会での経験を活かし、質疑応答までしっかりとできていました。

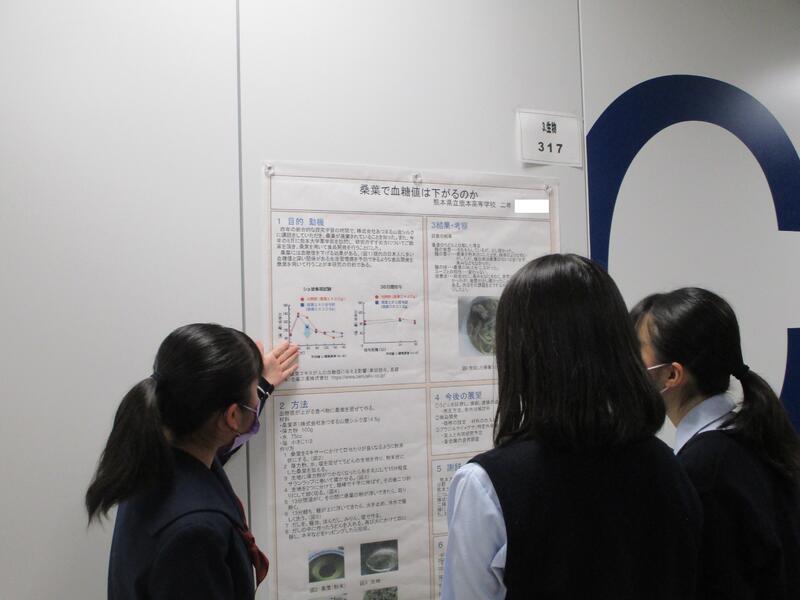

生物分野からは2年生の廣﨑さんが「桑葉で血糖値は下がるのか」というテーマで発表しました。外部で発表するのは初めてになりますが、発表を重ねる毎に発表の仕方も上達し、一人ではありましたが、1時間以上絶えず発表し続けていました。

発表を終えての感想

「たくさんの人が質問やアドバイスをしてくれるので今後の研究のヒントがたくさん見つかった。」

「知らない人に発表することで話す力が身についた。」

「他校生の発表を聞くことができ、いい刺激になった。」

期末考査期間での参加になりましたが、準備から当日までがんばりました。

当日参観してくださった皆様、ありがとうございました。

3年生 探究型クロスカリキュラム「生物×地学」

3年生 理系選択生物の授業を用いて、探究型クロス授業を行いました。

生命誕生から生命の進化について、地学的視点に立ち、生物とは違った切り口で内容を深めました。

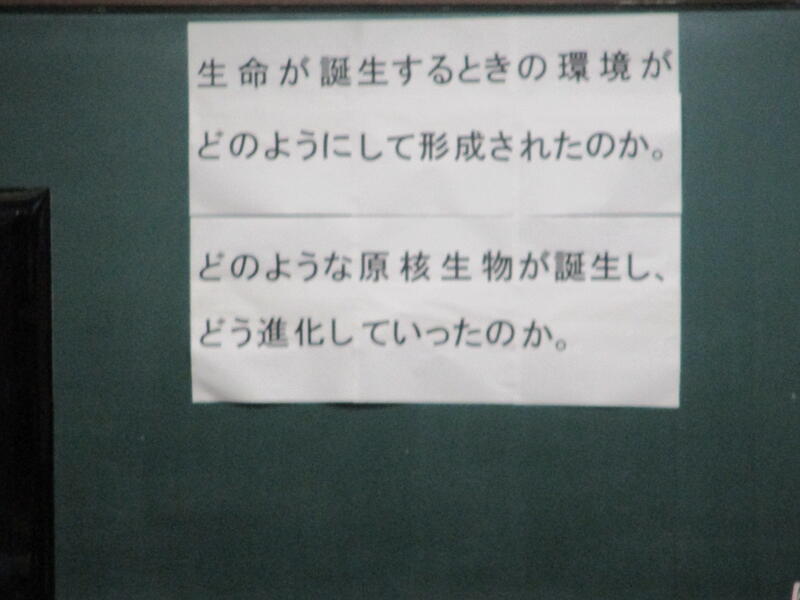

本日のテーマ

27億年前に、酸素はどのようにして生成されたか?酸素があった証拠は?などの疑問について、あらかじめ動画を見た後に、調べたり話し合ったりしながらまとめていきました。難所では先生の解説も入りました。

「地学は証拠が大切」という先生の言葉を受けて、様々な現象の理由を考え、地球上に残された証拠を調べました。

最後に、生物の先生から「生物は、生き物がどう変わっていったかに着目するけれど、どうしてそう変わったのか、その理由は生物だけではわからない。なぜそう変化したのか、理由を考えるには地学の知識が必要」と、今回の授業の意義についてのお話がありました。

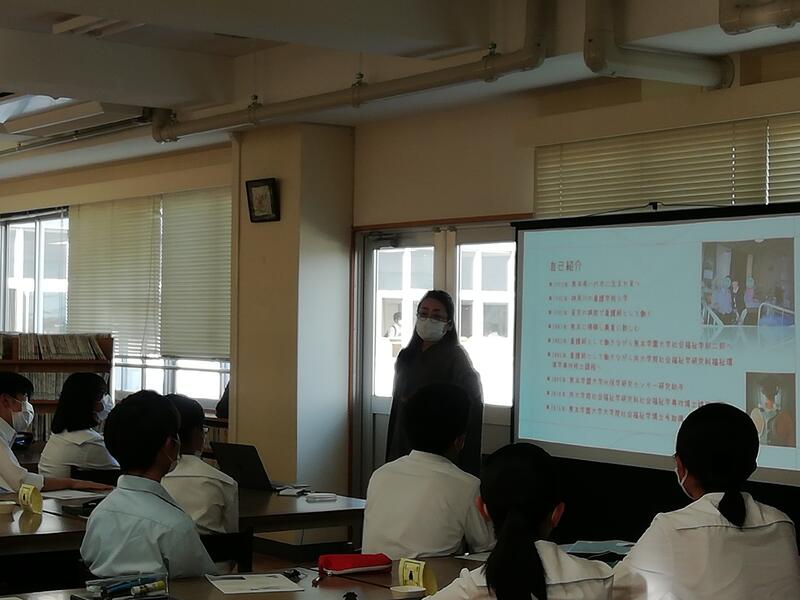

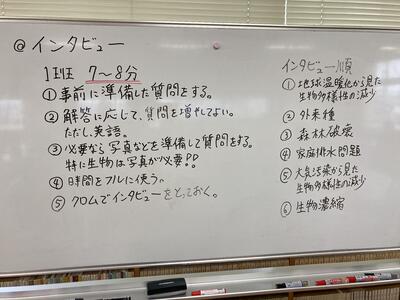

2年生理系生物 探究型クロスカリキュラム 生物×英語(環境問題インタビュー)

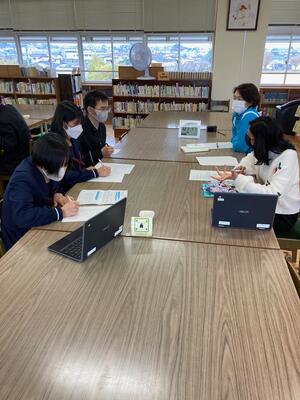

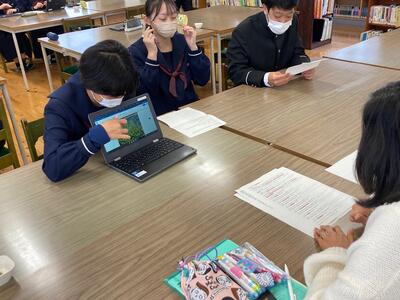

2年生理系、選択生物の環境問題について考える授業の中で、トリニダード・トバゴから来日しているALTのヤシャ先生に対して、英語でインタビューを行いました。各班、それぞれ調べている環境問題に関連する質問をヤシャ先生にインタビュー形式で行いました。

インタビューのやり取りは、全て録画し、後で内容を確認し、プレゼンに起こす作業を行っていきます。インタビューの中では、写真を見せながら説明したりとしっかり伝えようとする姿が見られました。

質問の例:生物 質問.pdf

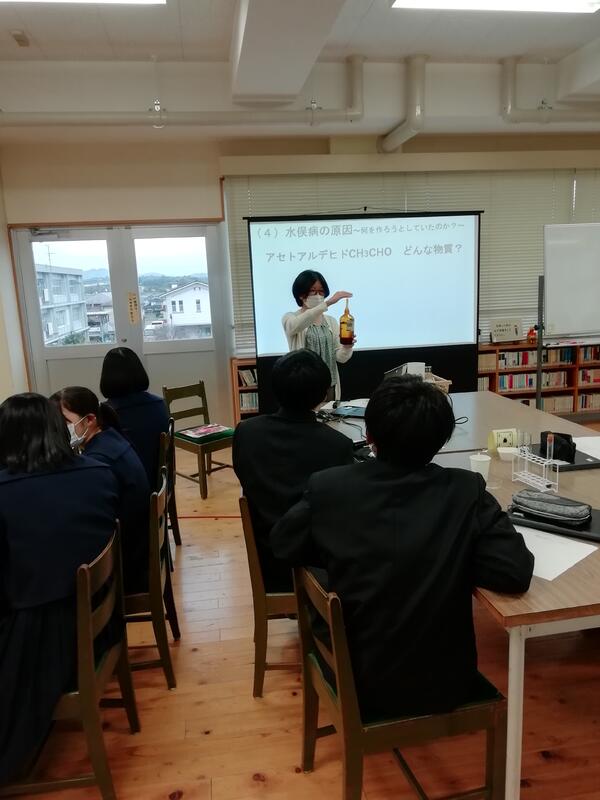

SS国語探究「国語×化学」クロスカリキュラム①

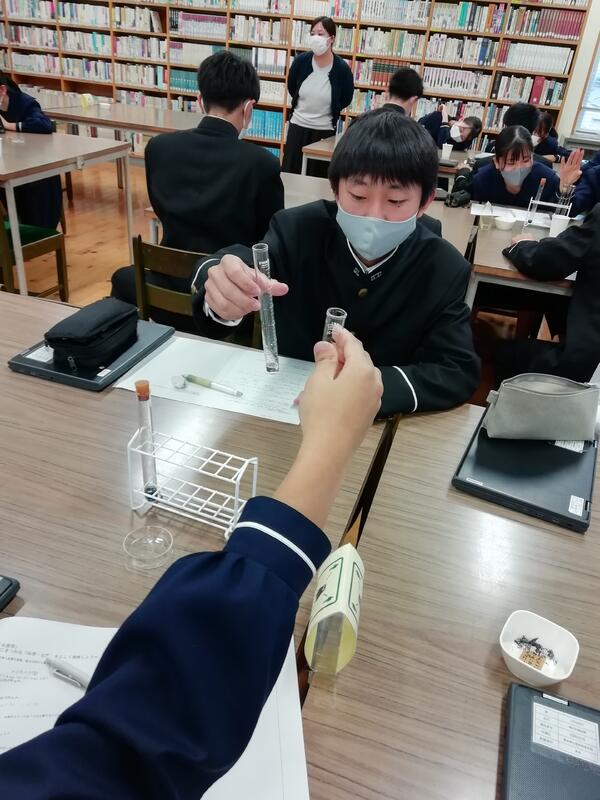

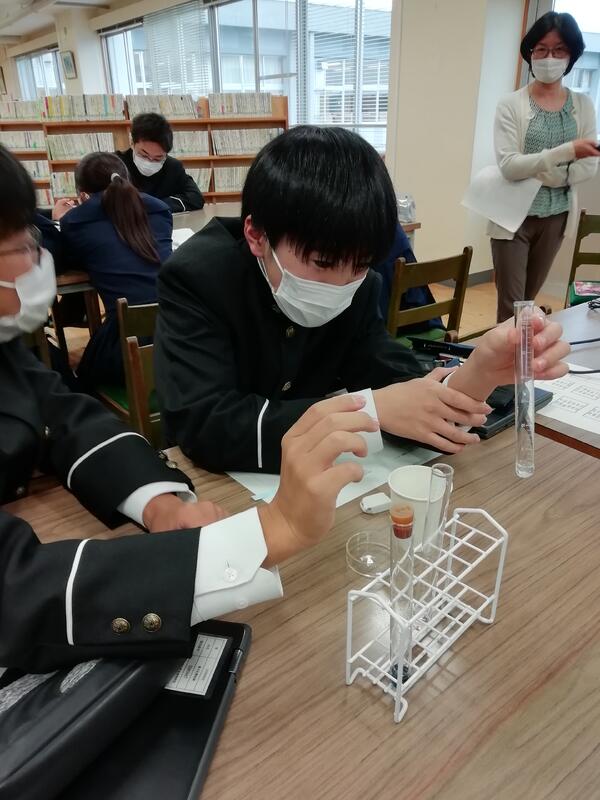

11月14日(月)1年2組グローバル探究コース39名を対象に、国語×化学のクロスカリキュラムを実施しました。テーマは「どうすれば水俣病は止められたのか~科学・歴史を学ぶ意義~」です。

これまで主に社会科学的な視点から捉えてきた水俣病を、高校化学の視点で掘り下げていきました。

水銀とはどういうもの? どんな種類がある?

毒性の強さと水に溶ける・溶けないの関係は?

当時チッソは何を原料にして、何を合成しようとしていたの?

メチル塩化水銀はどのようにして生じたの?

次々と出される問いかけに、懸命に答えを考えます。

亜鉛や銅を塩酸に溶かして観察をしました。

アセトアルデヒドの匂いを嗅いでみました。

最後に、水俣病はどうしたら防ぐことができたのか。どの段階で間違えたのかを化学の視点から振り返ってみました。

次回の国語探究も「国語×化学」のクロスカリキュラムです。

今日の授業をさらに掘り下げていきます。

「科学の甲子園」出場

11月13日(日)科学の甲子園熊本県出場校選考会に出場しました。

参加した2年生のメンバーです。

科学の甲子園では、6人1チームで理科、数学、情報の筆記競技と実技競技に挑みます。

文化祭と時期が重なり忙しい中、放課後の時間を使って直前まで筆記、実技の対策を頑張ってきました。

本番直前。校長先生、教頭先生も激励に来てくださいました。

試験は非公開で行われましたので、競技の様子はお伝え出来ませんが、実技競技で制作した「シャトルウィンドカー」の走行タイムは、3位まであと1秒足らずの22秒という大変良い結果でした。

参加した皆さん、お疲れさまでした。大健闘でした。

SS国語探究「水俣学連続講座⑤」

11月7日(金)、1年2組グローバル探究コース39名を対象に、第5回水俣学連続講座が実施されました。

講師は熊本学園大学水俣学研究センター長の 花田昌宣(まさのり) 様です。

9月よりスタートしたこの講座も本日で最終回。

今までの学びを振り返りながら、水俣病の課題を「企業・科学者」「市民・漁民」「患者/被害者・法」の観点から改めて掘り下げ、全体像を捉えていきました。

(生徒の感想)

5W1Hの観点で見直した時、分かっているつもりで分かっていなかったことに改めて気づきました。当時、伝染病でないことは感染経路がたどれないことからも明白であり、漁師の方々はチッソの排水が原因であることを海の異変から知っていました。チッソという大企業の、高い技術や知識を持っている人たちが引き起こした人災であることを改めて学びました。

今後は3月の発表会に向けて9つのテーマを設定し、グループ毎に学びを深めていきます。

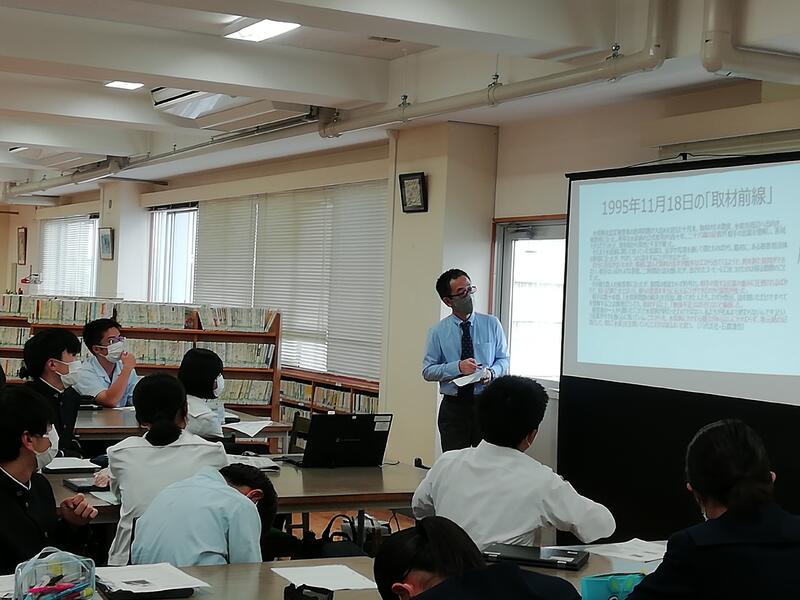

SS国語探究「水俣学連続講座④」

10月25日(金)1-2組(グローバル探究コース)を対象に、第4回水俣学連続講座を実施しました。

講師は熊本日日新聞社編集局・地域報道本部社会の石貫謹也(いしぬき きんや)様です。

今回は報道機関の立場から、「記者の目線で捉えた水俣」について語っていただきました。

以下、生徒の感想です。

「私は水俣病について探究する前までは、何十年も国や県と闘っている方々が居て、今も苦しんでいる方々がいらっしゃることを知りませんでした。公害の負の部分は知っていましたが、その背後に、『豊かさを追い求める人間』がいたことには気づいていませんでした。今回は記者という立場からのお話を伺う中で、ネットや本で調べただけでは分からない、取材時に石貫さんが感じたこと・考えたことを知ることができ、とても貴重な体験でした。講義を受ける中で、水俣病を終わらせないよう伝え続けることが大切だという思いを強くしました。」

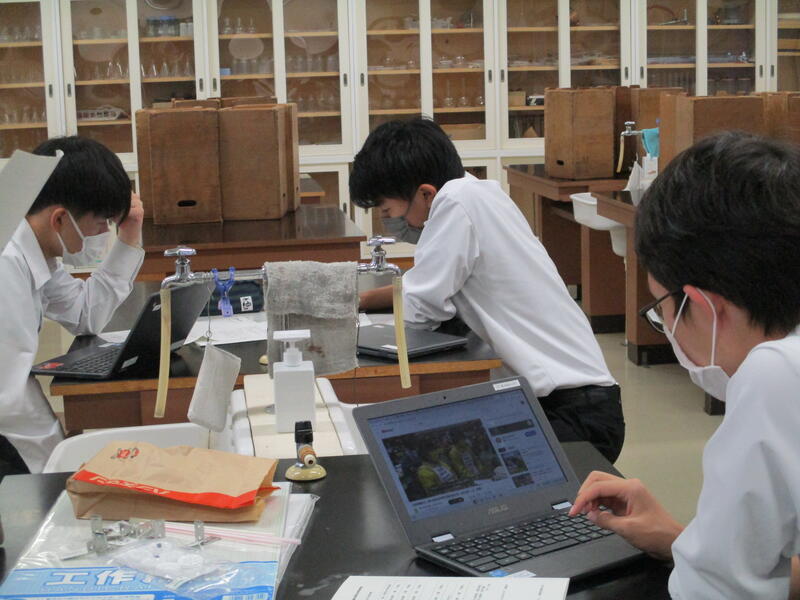

【科学の甲子園県予選】実技競技の対策

11月13日(日)に実施される「科学の甲子園」県予選に向けて、事前公開された実技競技の対策を考えました。

科学の甲子園は、6人一チームで、数学・理科・情報分野の筆記試験と、実際に「もの」を製作する実技競技に臨みます。

今年の実技競技の課題は「シャトルウィンドカー」の製作。

まずは「シャトルウィンドカー」について調べました。

部品が揃ったら、試作をしていきます。

SS国語探究「水俣学連続講座③」

10月21日(金)、グローバル探究コース(1年2組)を対象に、水俣学連続講座を実施しました。

講師は熊本学園大学水俣学研究センターの井上ゆかり先生です。

今回で3回目となる講座のテーマは「不知火海沿岸漁村の暮らしと水俣病」。

不知火海の海流の流れと被害の分布等、様々な科学的データを元に講義をしていただきました。

以下、生徒の感想です。

「今日の講話の中で印象に残ったのは『中立って何だろう?』という原田医師の言葉です。水俣病認定患者である岩本さんのお父さんが庭先でしゃがんで包丁で魚をさばく写真があります。その写真を見て、熊本県は『症候は認められないか、認められるとしても軽度であった。昭和48年の両親の写真でも起⽴時の姿勢に異常は認められない。

(略)したがって、原告の両親が認定患者であることから、直ちに原告がメチル⽔銀中毒症を発症するに⾜りるだけのメチル⽔銀暴露があったとはいえない』と告げたと聞き、衝撃を受けました」

この連続講座もあと2回です。次回は本校卒業生でもある、熊本日日新聞社の石貫様がご来校くださいます。