定時制日誌

今日の給食はおいしかったぁ

いつもは、献立はあまり気にしないで食べています。

食べたらスープからワンタンが顔を出しました。おっ、今日はもしかして~と献立を見たら、そうです!ワンタンスープでした。なんか久しぶり~。

鶏肉のナッツ炒めもおいしかった~。久々でした。

給食の先生に「とてもおいしかった」と伝えたら、「時にはいいでしょ。」「手間はかかるけどね。」「鶏肉は揚げないといけないし、ニンジンなどの野菜も最初に茹でておかないと火が通らないからね。」

梅雨時です。食中毒に万全の注意をしながらのおいしい料理ありがとうございます。

いただきました~。ごちそうさまでした。

今日の献立は、きびご飯、鶏肉のナッツ炒め、ワンタンスープ、スイカでした。

そのうち、書いているところを取材したいな。

その時にはよろしく~!

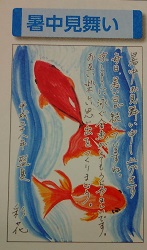

暑中見舞いを書きました

お手本はこちら | 「暑中見舞い」は夏の間、とても暑いので、お見舞いとして食べ物をお土産に持っていったのが始まりと言われていますが、現在では小暑(7月7日)から立秋の前日(8月6日)までに出す夏のお便りのことを言います。 | |

みんな真剣に書いていますね |  住所をまっすぐに書くのがなかなか難しいようです |  下書きができたら、実際のハガキに清書します。 かき氷のイラストが涼しげでいいですね。 |

湧定たなばた飾り

笹への飾りつけは、生徒会執行部がやってくれました。どうか、織姫と彦星が無事に会え二人の幸せがみんなに分けられて、みんなの願いがかなえられますように!復旧・復興がなり、素敵な一年になりますように!

性に関する教育講演会がありました

今年度、本校では性(生)に関する教育に力を入れています。

その取組の一つとして、熊本市八景水谷にある平山泌尿器科医院の平山英雄理事長をお招きして、講演会を行いました。

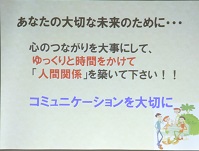

「思春期の性と健康~性感染症から身を守るために~」という演題で、性同一性障害について、色々な性感染症のことやその予防について、高校生に伝えたいメッセージなど、臨床経験を踏まえやさしく語りかけられました。

夜の時間帯とはいえとても蒸し暑い中、仕事帰りで疲れている生徒たちも頑張ってしっかり話を聞いていました。

インターネットや様々なメディアから、無機質な情報が大量に瞬時に得られる今だからこそ、『大切な未来のために、心のつながりを大事にして、ゆっくりと時間をかけて「人間関係」を築いてください!』という先生のメッセージは、重要な意味があります。

豊かな性を生きるために、自分や周りの人たちを大切にする気持ちをこれからも養っていってほしいと願っています。

また、7月15日まで熊本市保健所様と連携してAIDSパネル展を開催中です。今年度はバージョンアップして、学校オリジナルのパネルも作成しています。知っている先生のパネルも掲示してあるかも!!随時追加中ですので、管理棟1階の廊下を要チェックです。

熟年者との合同調理

7月7日(木)に、出水南校区の熟年者の方々と食生活改善推進員の方々の11人をお招きして、合同調理を行いました。20年近く続けている家庭科の行事です。

1年1組、2年2組、3年3組、4年5組の計40人の生徒とともに調理実習・交流しました。

皆で協力しながら作っています。

「人参の千切りは、こうやって切るのか!!」

楽しい会食です。

人生の先輩方のお話をいろいろお聞きしました。

<生徒の感想>

・自分とは全然違う経験や年の差で、テキパキしていて恰好良かったです。色々「いい」「ダメ」を言い合えて良かった。熟年者の方のお話は、全てためになってアドバイスにもなり良い経験でした。

・昔と今では、生活がすごく変わったんだと思った。今の熟年者の方々は、とても元気だと思いました。

・熟年者の方と一緒に作ることはあまりなかったので、一緒にすることで色々なことを学べました。皆で作ったものはやっぱり美味しいと思った。一緒に食べながら交流することも大事だと思った。

<熟年者の方の感想>

・若い方々と調理をしたり、お話ができて大変楽しかったです。皆さまの頑張りを感じられました。

・定時制の学生さん達が、しっかりした考えで勉学に励んでおられる姿に接し、自分の生き方を反省させられました。高齢となりましたが、学生さんに負けぬよう頑張ります。すばらしいパワーを有難うございました。

前期職員花壇美化作業

7月4日(月) 職員で前期の花壇美化作業を行いました。

今回は熊本支援学校の生徒さんたちが育てた色とりどりのケイトウを植えました。花の形が雄鶏のトサカに似ていることからケイトウは漢字で鶏頭と書きます。

最近までの天気の悪さとは打って変わって、とてもよい天気になりました。

作業するには少し辛く、汗を滴らせながら1時間ほど作業をしました。

また、ケイトウを植えるとともに「水仙復活大作戦~part1~」ということで、ずっと土の中に植わったままだった球根の掘り起し作業も行いました。

前期中間考査始まる!

「熊本地震」の影響で例年より1週間遅れですが、本日6月27日(月)から7月1日(金)までの5日間、本年度初めての考査が実施されます。

梅雨のまっただ中、土砂災害警報が出されているなかでも、静かに、集中してみんな取り組んでいます。努力が実を結ぶことを信じて1週間集中してほしいと思います。

給食試食会&トライアングル会議

6月23日(木)に振興会役員会が開催され、給食試食会とトライアングル会議が行われました。

午後6時30分からの給食試食会は、「キムチチャーハン、ビーフンサラダ、豆腐とねぎのスープ、果物、牛乳」の献立で、847㌍でした。参加された保護者13人が給食室で会食しました。大きなスイカにびっくりしながら、楽しく試食をされました。

その後、トライアングル№69の発行について、内容の確認、原稿の依頼などを行い8時過ぎに閉会となりました。

<給食試食会保護者の感想>

・とても美味しくいただきました!野菜もふんだんに使用してありとてもバランスの良い食事でした。毎日子供たちのためにありがとうございます。(1年)

・味付けはあっさりでとても美味しくいただきました。毎日アルバイトの後そのまま学校に通うので、安くてボリュームのある給食のおかげで本当に助かっています。(3年)

・バランスも良く、味もとてもおいしかったです。毎日食べている生徒がうらやましいです。果物のスイカはとても甘く、おいしくいただきました。ごちそうさまでした。(2年)

見つけたよ! 清々しい花々

梅雨の晴れ間の校庭に、清々しい花をみつけました!

見つけた瞬間、「えっ!」と感嘆の声を挙げてしましました。

うっとうしいジメジメした空気が一瞬にして、さわやかになりました。

みなさんも、こういう時期だからこそ、周りを眺めて元気になりましょう!

写真を撮ったついでにインターネットで花の情報を検索してみました。

<図書館の外に、「ブルーセージ」>

ブルーセージは5~7月に咲くシソ科の花。庭植えでよく見られる多年草。花言葉は「家族愛」。淡い青紫色をした筒状の花を数段にわたって輪生させる。

<中庭に、泰山木>

北アメリカの東南部原産で明治初期に日本へ渡来した、もくれん科の花で、花言葉は「真の輝き」。大きい白い「おわん」形の花で、ほどよい香りがある。花、葉、樹形などが大きくて立派なことから賞賛して泰山木と名づけられた。

<中庭に、モッコク(木斛)>

モッコクは、モチノキやモクセイと並んで「庭木の王様」といわれる樹木の1つです。端正な樹形が美しく、成長が遅く手入れが少なくすむことが好まれる理由です。「人情家」という花言葉には、情愛を「持つ濃く(モツコク)」ことで、良縁に恵まれるとの思いが込められています。縁結びの木として神社の境内に植えられることもあります。

<保健室横に、紫陽花>

雨に似合う花「紫陽花」 。日本では梅雨の時期になると美しい青紫が目立ち始めます。 紫陽花の語源は「藍色の花が集まって咲く」という意味の「集真藍(あづさあい)」だと言われており、「あずさあい」→「あずさい」→「あじさい」と変化したと言われています。発祥地は日本です。そんな紫陽花の代表的な花言葉は「移り気」。しかし最近では「家族団らん」という花言葉も広まり、母の日の贈り物や結婚式のブーケなどにもよく使われます。

自分の仕事について語る

人権教育LHRで4年生の生徒が講師となり、「僕たちの仕事は安全をつくる仕事」というタイトルで自分の仕事について語りました。Y君は道路に白線や「止まれ」などの文字を書く会社で働いています。聞いた生徒からはY先輩に共感する感想がたくさん寄せられました。

軟式野球 県大会優勝! 西九州大会へ!

相手はくまもと清陵高校です。

本校がホームランを放ち、2対1で勝利しました。

次は、西九州大会です。6月26日(日)に長崎で開催されます。全国大会目指して戦います。

燃えた! 県定通総合体育大会!

6月12日(日)に八代高校・八代工業高校を会場に熊本県定時制通信制総合体育大会が開催されました。

朝8時30分にバス3台を連ねて会場に移動し、各種目ごとに開会式、競技、閉会式の運びで実施されました。

選手は、いつもと違う会場に戸惑い緊張しながらも、自分の持てる力を出し切り、汗を輝かせていました。

あいにくの雨のため軟式野球は延期、陸上競技は中止になったものの、他の部を精一杯応援していました。

卓球女子個人と柔道個人が全国大会の出場権を獲得しました。

テニス |  テニス |  テニス |

テニス |  応援 |  バスケット |

バスケット |  バスケット |  卓球 |

卓球 |  柔道 |  柔道 |

成績

・ソフトテニス(団体女子2位)

・バドミントン(団体男子3位)

・バドミントン(女子ダブルス 3位)

・バスケットボール(3位)

・卓球(女子個人 優勝)

・柔道(90㎏級 優勝)

部活動練習中です。

生花部:きれいな花をより美しくみせられるように工夫します。

完成した生け花は、職員室や校長室など校内各所に飾りました。

部活動に集中して取り組んでいます

軟式野球部:元気はつらつ、楽しみながら練習しています。優勝目指して頑張ります。

ヒット打つぞ~! |  ナイスキャッチ! |

陸上部:しっかり走れています。速いですよ!

バスケット部:日ごとにチームワークが良くなっています。

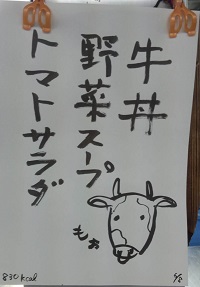

ウシに目がいってしまった

今日の絵は秀逸ですね。一目で「あっ、ウシだ」って分かりました。「もぉ」だって。

つい ほっこりしてしまいました。今日の献立は、牛丼、トマトサラダ、野菜スープ、牛乳です。

いつもとそんなに変わらないメニューですが、献立のウシの絵に目が止まったため、写真も撮ってしまいました。

地震の被害で狭められていた給食室が、今日から少し広がりました。全開とまではいきませんが少しでも広くなると混雑が緩和され、気持ち、ゆとりができました。

部活動期間始まる!

来る6月12日(日)の県定時制通信制総合体育大会へ向けて、本格的に部活動が開始されました。体育系部活動の練習だけでなく、文化部も活動を始めました。今日2日から10日までの短い時間ですが、充実した時間になるように取り組んでいきます。

1・2限の授業の後、それぞれの活動場所に集合し早速練習を開始しました。

熊本地震の影響で広い体育館が使用できず、一つの体育館をバドミントンとバスケットで共用したり、視聴覚室や図書館が使用できずに別の部屋での活動になったりしています。

しかし、体育系部活は、まずは「一勝」を目指して練習に全力でぶつかって技量を磨いていました。また、文化系部活は、それぞれの趣味で楽しい時間を過ごしていました。

※ 本校定時制では、夜の時間帯の学習なので、部活動の時間を確保することが難しい状況にあります。このため、部活動期間を設定して、午後7時半から午後9時45分まで活動しています。

振興会(保護者会)総会が開催されました。

熊本地震で延期になっていた振興会総会が、5月27日(金)午後6時半から開催されました。地震の影響があるにも関わらず、40人の参加をいただき委任状と合わせて82%、総会は成立しました。

平成27年度の会務報告、会計報告、監査報告がなされ、平成28年度の会務計画案、予算案が承認されました。

新会長には、原口会長が引き続き選任され、昨年度卒業の5人の保護者へ感謝状と記念品が贈呈されました。

また、振興会慶弔規定に基づき、熊本地震で半壊以上の被害を受けられた保護者の方へ、御見舞いをする提案も可決されました。

総会終了後は、各担当者より学校の状況説明があり、その後、学級懇談会が行われました。

クラス役員の方々には、新役員会にも出席していただき、顔合わせと会計・監事などの役職を決め、平成28年度活動の第一歩を踏み出しました。

「ミッション! 健康診断で自分の身体状況について把握せよ!」

熊本地震の影響で延期していた身体計測・眼科検診を実施しました。一年に一度、自らの現在の健康状態を把握し、健康管理に役立てるための大切な活動です。

--------------------------------------------------------------

「ミッション これから皆さんは、担任の先生から配られた実施要項のプリントに名前を書き、それを持って、各検診会場に移動すること。会場は、・・(中略)・。制限時間は2限終了の午後7時35分。クラスごと、男女別に行動し、空いている会場を要領よくまわってミッションをクリアしなさい。」

--------------------------------------------------------------

地震による被災で体育館が使用できないため、各HRでBGM付の校内放送による「ミッション!」の指令をうけ、健康診断をスタートしました。会場が変更になったにもかかわらず、例年以上にスムーズに計測が進みました。

つつじが咲きました

5月も下旬になり、つつじが爆発したかのように美しく咲いています。

熊本地震で学校もあちこちに被害を受けています。学校が再開しやっと2週間となりました。生徒も少しずつ平常を取り戻しつつあります。こんな中、つつじは昨年と変わらぬ美しい花を咲かせてくれました。私たちも元気を出して、いつものことを、いつものように、やり続けることが大切なんだと気づかせてくれています。

生徒総会が開催されました

5月20日(金)3限目に、平成28年度生徒総会が開催されました。

生徒総会では、全体進行を2学年常任委員が務めました。まず、荒木副校長が、熊本地震から「自治」を考える内容で話をされました。

この震災と避難の経験から、自治は、「自分たちのことを、自分たちで責任もってやるとても大事なこと」であることを再確認できた。「学校は自分に対して何をしてくれるのか」ではなく、「自分は何ができるのか」を考えて生活・行動して欲しい。生徒会と協力して頑張っていって欲しい、と締めくくられました。

その後、生徒会長が挨拶し、議事に入りました。2学年から選出された議長が、議事をスムーズに進行しました。1年生から質問があるなど審議の後、下記議事が承認可決されました。

議事(1)平成27年度生徒会行事報告(2学年常任委員が提案)

(2)平成27年度生徒会会計報告(3学年常任委員が提案)

(3)平成28年度生徒会行事予定提案(副会長が提案)

(4)平成28年度生徒会予算案提案(書記が提案)

(5)審議事項・・・(保健常任委員長が提案)

同好会として、「柔道」「陸上」の2部を設置する。