鹿本高校の授業と授業改善

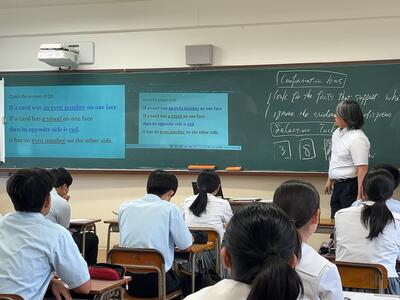

【クロスカリキュラム 英語✕数学】確証バイアスの実験に関する英文の内容について数学の対偶で理解を深める

本日の1限目に英語と数学のクロスカリキュラムの授業がありました。

確証バイアスの実験に関する英文を読んで、偶数であれば赤色というルールを確認するために、4枚のカードの中からどの2枚を選べばよいかという実験について、数学の視点も用いて考えるという内容でした。

最後に行った演習問題では、4枚のカードの中から正しい2枚を選択できている生徒が多く、英文の内容をしっかり理解しているようでした。

別解の考え方を数学の視点から、対偶や集合を用いて考える際にも、生徒たちはうなずきながら聞いている様子が見られました。

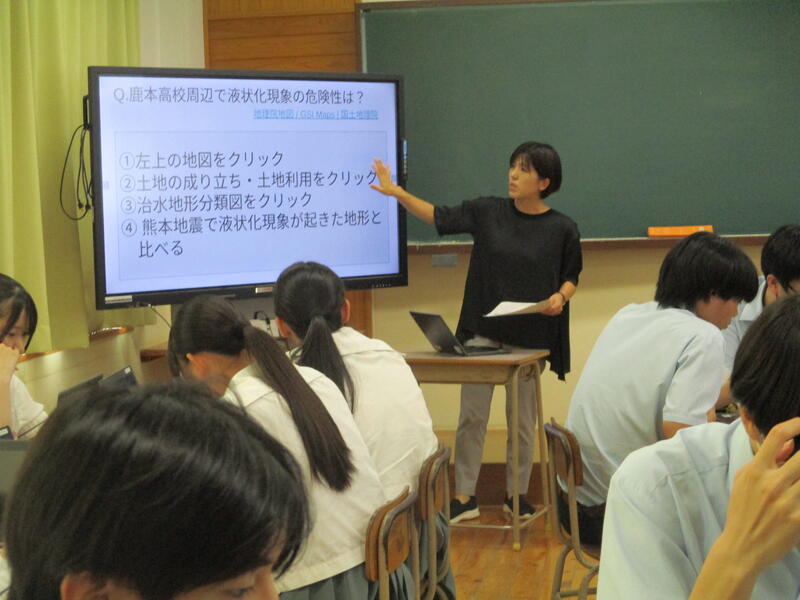

【クロスカリキュラム 地理✕地学】液状化現象

地理✕地学のクロスカリキュラムで、「液状化現象の仕組みと過去の事例から、学校周辺におけるリスクを地理院地図を用いて分析する授業」を実施しました。

|

|

まずは、地学の先生から液状化現象の仕組みについての解説があり、エキジョッカーという教材で、液状化現象を確認しました。写真のエキジョッカーは熊本北高校からお借りしたものと、先生の息子さんが小学生の時に作ったもの。

左の写真の状態から軽く指ではじいて衝撃を与えると、

地面に埋まっていたカラフルなブロックが右の写真のように地表に表れてビックリ。

|

|

その後、鹿本高校周辺での液状化の可能性についてグループで話し合い「なぜそう考えたか」をまとめ、発表しました。

|

|

熊本地震などの災害の教訓や授業で学んだことを、実生活に生かしていきます。

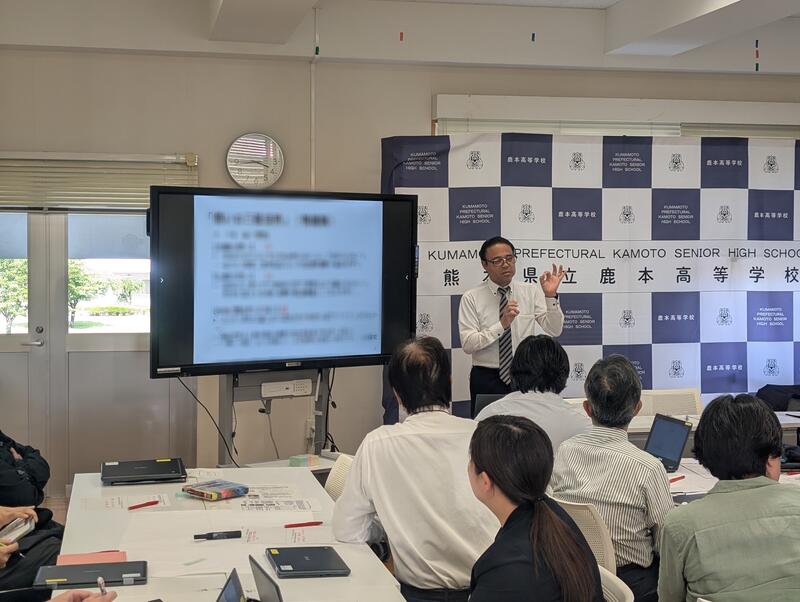

【第1回SSH職員研修】『問い』を導く「授業」と「探究」をどう創るか

5月14日(水)

SSH指定校の先輩校である宇土高校のスーパーティーチャー3名(超豪華!!)をお呼びし、

「SSH と授業をリンクする:『問い』を導く「授業」と「探究」をどう創るか」

というテーマで職員研修を実施しました。

本校のSSHをより発展させるため、そして今年度の本校のテーマである「学びを深める自分だけの『問い』を持つ」を実現させるための非常に充実した研修となりました。

研修では、まず宇土高校の取組の説明を聞き、その特色に学びつつ、本校の現状を踏まえ課題を再認識することができました。

続けてワークショップでは、教科ごとにこれまでの授業を振り返りつつ生徒が「問い」を創るための授業について熱く議論しました。どの教科でも様々な意見が飛び交っていました。

研修終了後には、続けて本校独自の「クロスカリキュラム」の実施について本校職員による研修も実施しました。今年度はクロスカリキュラムの更なるレベルアップを目標に先生方の思いのこもった授業が実施されるでしょう!教科横断のクロスカリキュラムを通して、新たな「問い」を生徒が生み出すことができればと思います。

今年度、授業改善に始まる更なるSSHの進化にご期待ください!!

【音楽選択】ピアノの発表会を実施しました!

1月31日(金)

2年生の音楽選択の授業ではピアノに取り組んでいました。

曲は生徒たちが選んだお気に入りの曲。

譜面は授業者が生徒たちの実力に合わせて(ときには初心者でも演奏可能なように)編曲し、この授業のために書き下ろされたオリジナルものです。

今日はその授業の集大成!

発表会では緊張感が漂う中、それぞれの曲を演奏しました!初めてピアノを演奏する生徒も、たった数ヶ月で曲の演奏まで出来るようになりました!

恐るべし高校生!

【音楽選択】ピアノの授業!頑張っています!

2年生の音楽の授業ではピアノに挑戦しています。

基礎練習に取り組んで、現在は生徒それぞれが選んだお気に入りの曲の練習に入りました。

生徒たちが選んだ曲を授業者の方で生徒一人ひとりに合わせて(生徒の実力や楽曲の難易度を考慮し)編曲しました。

それぞれのために書き下ろされた譜面で取り組むピアノの授業。一生懸命に取り組んでくれています。

3学期はピアノの発表会も予定しています。楽しみです!