総合的な探究の時間

MY PROJECT AWARD 2024オンラインSummit

2月1日(土)に行われた、MY PROJECT AWARD 2024オンラインSummitに、本校2年の速見さんが参加しました。当日は、高校生が自身が行っている探究活動や、社会的活動における取組をオンライン上で発表し合い、アドバイスや感想などを共有しました。他校生からアドバイスを貰ったり、他校生の発表を聞いたりして学びを深めました。是非来年は、他の生徒にも参加してもらいたいです!

|

|

以下、速見さんの感想を紹介します。

今回マイプロに参加し、全国の高校生と探究活動を報告し合う中で、他校の生徒の行動力のすごさや知識の多さに圧倒されました。その中で共通していたことはチームワークです。積極的に国内国外で行われているプロジェクトや地域の活動に参加し、自分が体験したこと、現地で学んだことなどを自分の探究に活かしていたので探究活動は1人ではできないことだし、自ら積極的にアクションを起こしていくことが重要だと実感しました。分野はそれぞれ違ったものの、自分の意見を短い時間で簡潔にまとめて発言する人が多く、もっとこうしたらどうか、こんな方法もあるよね!など幅広い知識を持っていて同じ高校生が大人のように発言する姿がかっこよかったです。また、開会式の際司会の方がおっしゃられた「質問は最高のプレゼント」という言葉を大切に、各セッション内で新しいアイデアや質問、さまざまな意見をいただき、とても有意義な時間を過ごせました。今回学んだことを今後の探究や学校生活に繋げていきたいです!

【課題研究】天草高校との研究交流

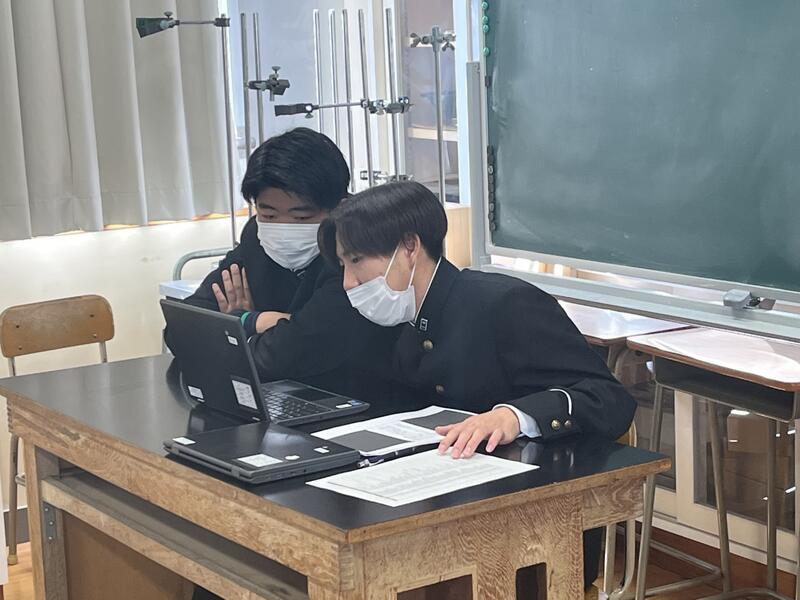

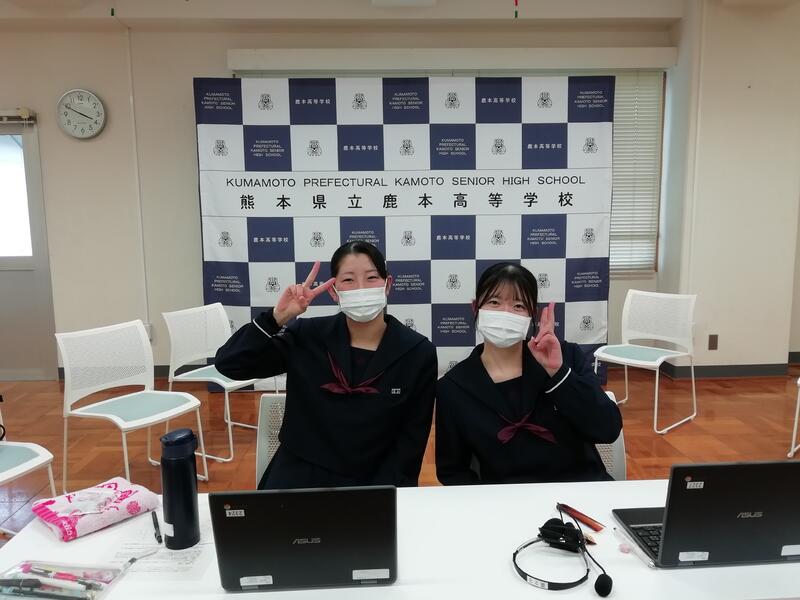

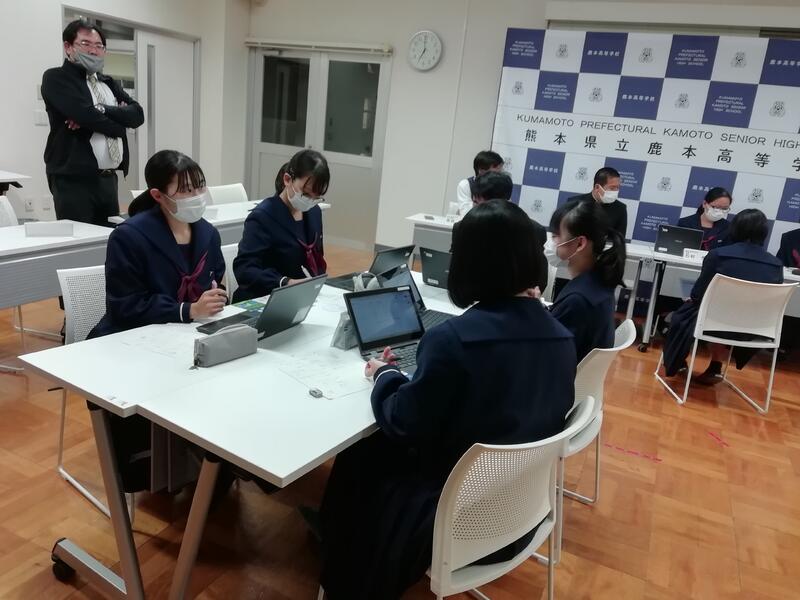

現在、天草高校でホタルの発光周期について研究をされていますが、本校2年生も山鹿のホタルを調査することになりました。

天草高校の生徒さんから、オンラインで研究の内容や方法等について教えて頂きました。

天草高校では、様々な角度から発光周期の研究をされていました。

ホタルの季節が終わる前に、まずは、撮影に行ってきます。

今後は、調べたことや考察したことについて、情報交換していきます。

よろしくお願いします。

山鹿温泉観光協会インタビュー

3月6日 本校2年生グローバル探究コースの2名が山鹿温泉観光協会インタビューを行いました。

探究テーマは「Let’s have fun promoting Yamaga City! 台湾人に山鹿の魅力を伝えよう!」

地域の方々と連携しながら、得意の英語を用いて山鹿の魅力を積極的に発信していきたいと考えています。

第9回 高校生国際シンポジウム

みなさん、こんにちは。

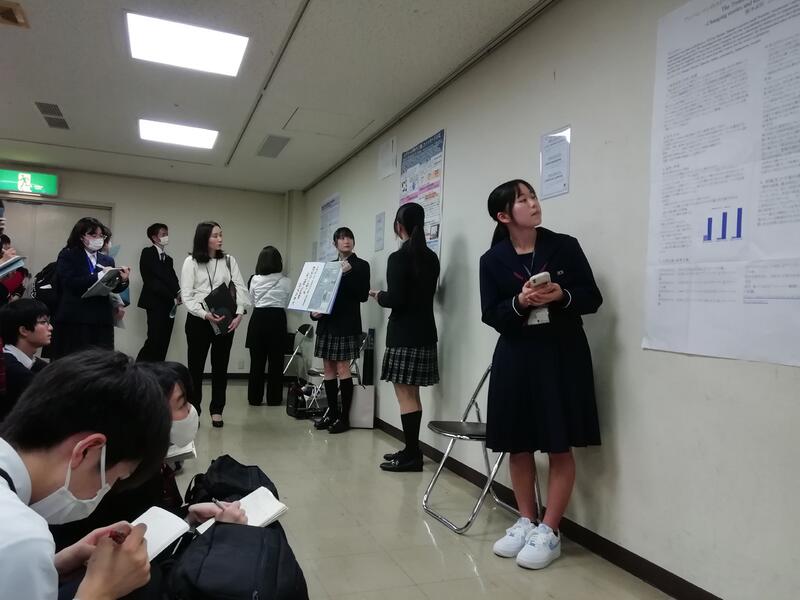

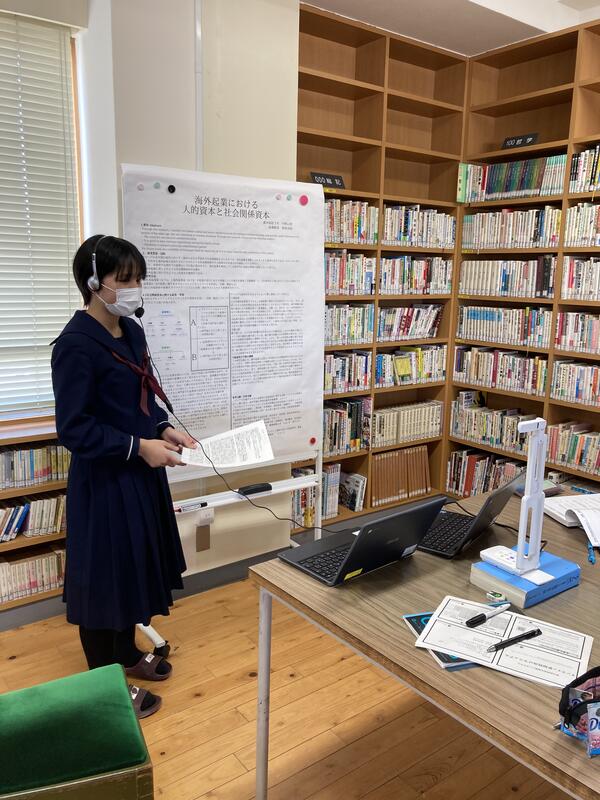

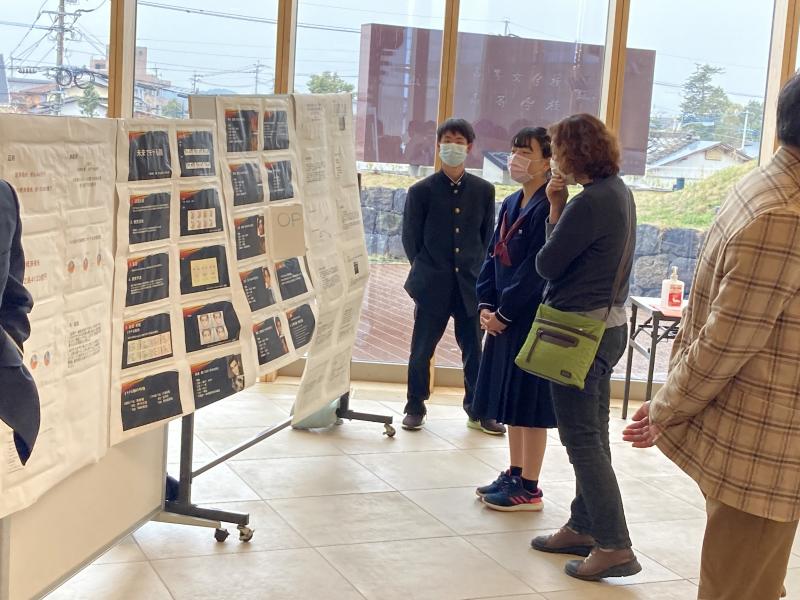

2月21、22日に鹿児島市の市の宝山ホールで開催された『第9回 高校生国際シンポジウム』で、鹿本高校から2年生1名が人文科学・教育分野でポスター発表を行いました。

研究タイトルは「アンパンマンのストーリー変化~変化するストーリーと根強い人気の理由~」です。

当日は多くの参観者が訪れ、自信をつけることが出来ました。

避難マップ作成町歩き

2月4日、避難経路マップ作成の町歩き。

宗方区区長さんと一緒に、本校2年生グローバル探究コースの高水間くん、宇野さんが町歩きを行い、避難経路マップをアプリで作成しました。作成の過程で普段気づかない多くの事に気づくことが出来ました。

山鹿市長表敬訪問

1/22(月)

第11回高校生ビジネスプラン・グランプリ」セミファイナリスト入賞の報告を山鹿市長に行いました。

ビジネスプラン・グランプリは若者の創業マインド向上を目的に、日本政策金融公庫が主催する大会です。

本年度は過去最高の505校、全プラン数 5,014 件の参加がありました。

本校生徒が提案した「山鹿原産オリジナルティー」がセミファイナリスト賞(全国ベスト20)を受賞しております。これは、南九州地区(熊本・宮崎・鹿児島)のなかでは本校のみとなります。

これからも研究を続けていく生徒たちにとって、励みになった一日でした。

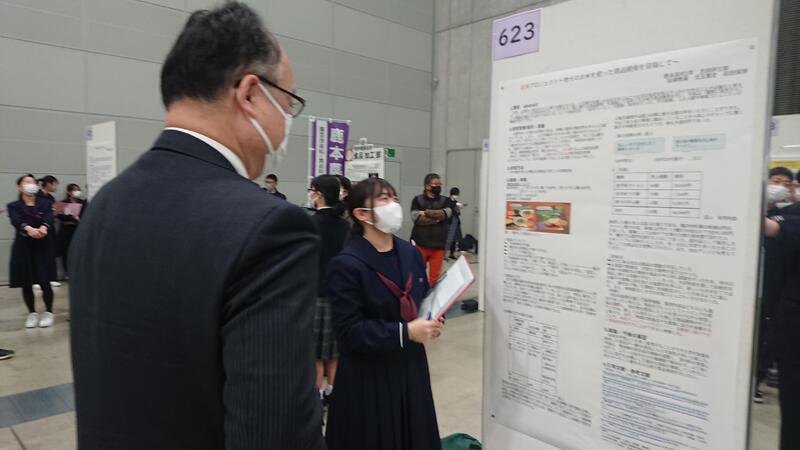

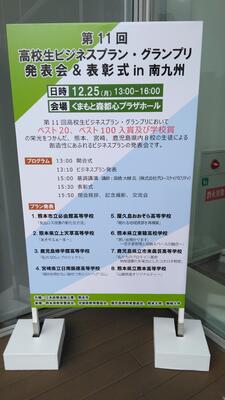

第11回高校生ビジネスプラン・グランプリ発表会&表彰式in南九州

若者の創業マインド向上を目的に、日本政策金融公庫が主催する「第11回高校生ビジネスプラン・グランプリ」で本校生徒が提案した「山鹿原産オリジナルティー」がセミファイナリスト賞(全国ベスト20)を受賞しました。

南九州地区(熊本・宮崎・鹿児島)においては、本校のみの受賞となります。

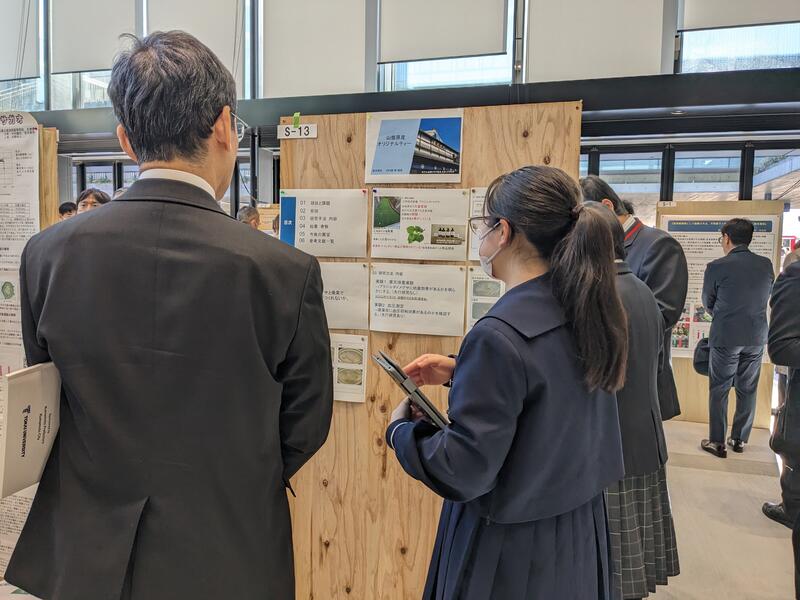

12月25日(月)くまもと森都心プラザにて、ベスト100に入った九州地区の高校の発表会&表彰式が行われました。

当日は多くの方々の応援の元、自信をもって発表することが出来ました。

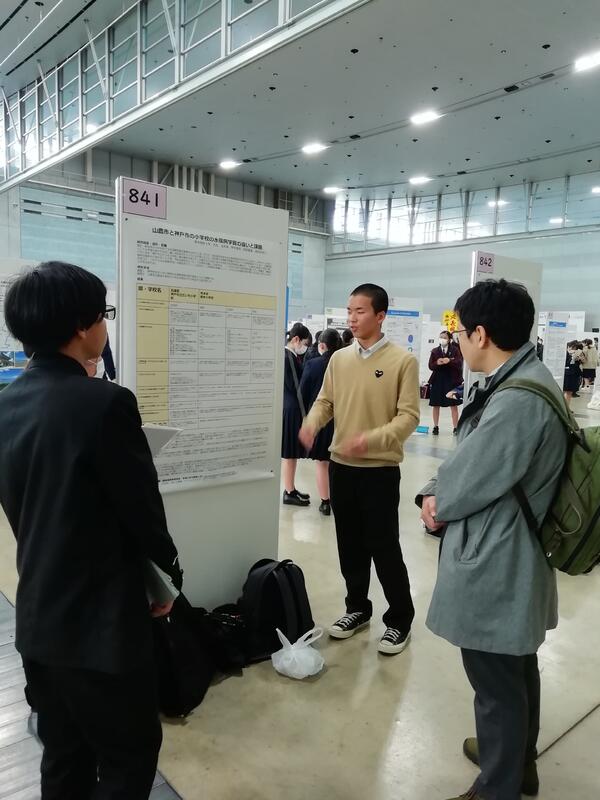

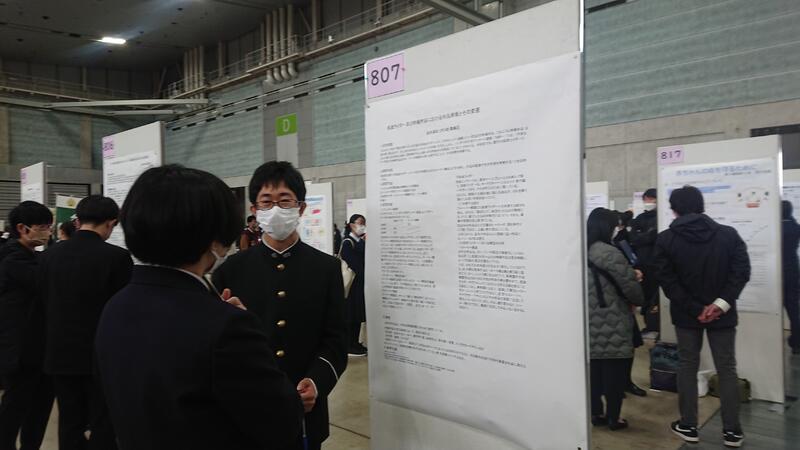

「県立学校 学びの祭典」第2回熊本スーパーハイスクール(KSH)全体発表会

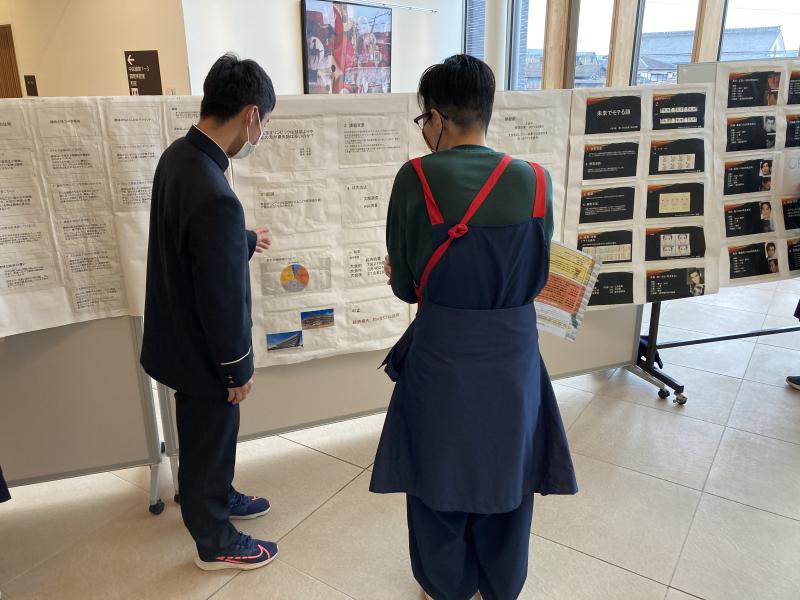

12月23日(土)、グランメッセ熊本にて、県立高校生による課題研究発表会が開催されました。本校からは1年生29名(10作品)、2年生48名(24作品)、計77名(34作品)が参加。ポスター発表を行いました。

発表や他校生との交流、ブースでの体験活動など、充実した学びの場となりました。

〔ポスター発表〕

〔企業ブースで「視覚障害者のためのオセロ」を体験〕

高校生ビジネスグランプリ、セミファイナリストに選ばれました!

第11回高校生ビジネスグランプリで本校のプラン「山鹿オリジナルティー」がセミファイナリスト(ベスト20)に選ばれました。

今年度は過去最多の5014プラン(515校)の応募があったそうです。

こちらは12月25日(月)くまもと森都心プラザホールにて、発表が行われます。

お時間あられましたらぜひご観覧ください。

詳細はチラシにて。

別添② 【開催チラシ】第11回高校生ビジネスプラン・グランプリプラン発表会&表彰式in南九州.pdf

「高校生サミット」山鹿地区生徒交流会

当初は鹿本農業高校、城北高校も参加予定でしたが、諸事情のため、鹿本高校の1・2年生12名のみの参加となりました。

山鹿市役所や大学の先生方と一緒に、自分たちの研究について語り合い、充実した交流会となりました。

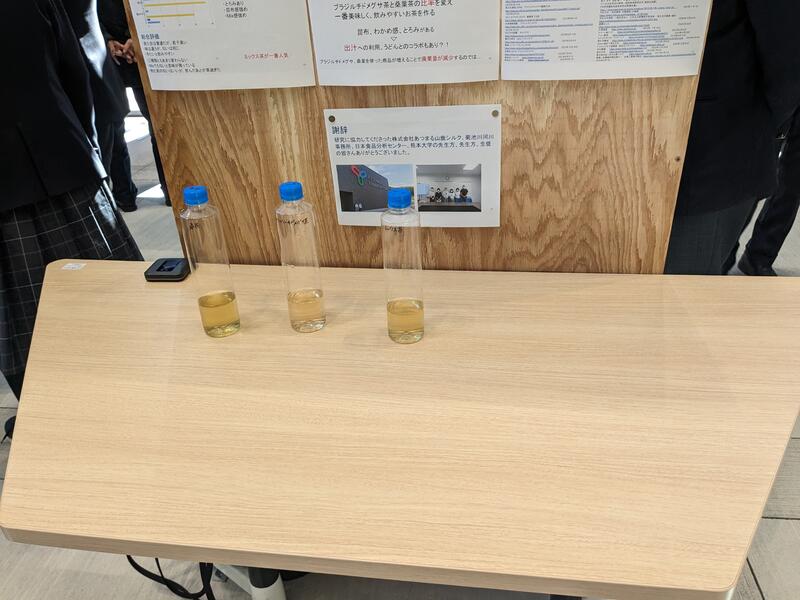

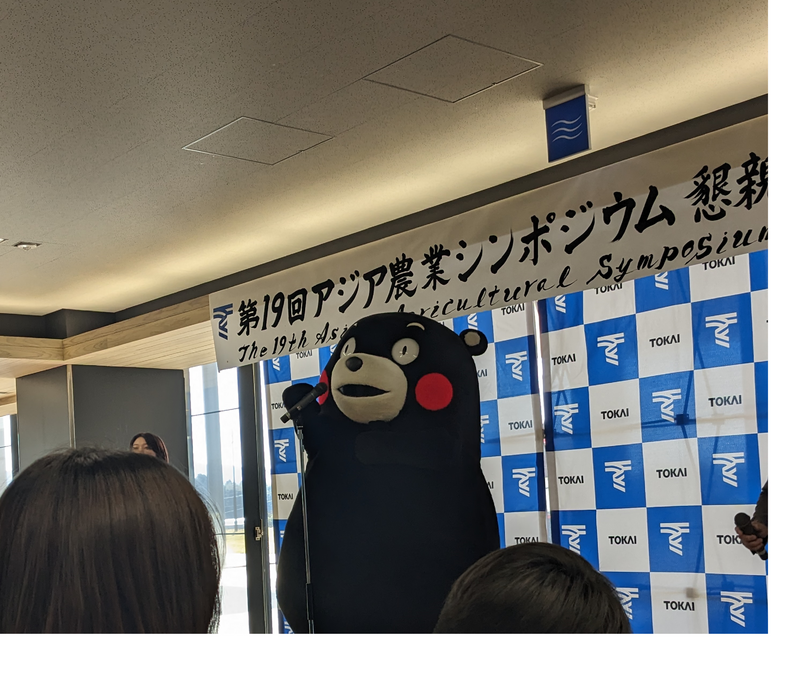

第19回アジア農業シンポジウム ポスター発表

12月2日(土)、東海大学阿蘇くまもと臨空キャンパスで第19回アジア農業シンポジウムが開催され、本校3年生がポスター発表に参加しました。

タイトルは「山鹿原産オリジナルティー」。特定外来種のブラジルチドメグサと桑葉の効能を生かした健康茶を作る研究です。右の写真は、作製したブラジルチドメグサ茶、桑茶、ブレンド茶です。

|

|

「飲んでみたい」という方も大勢いらっしゃいました。試飲はできないので、香りを嗅いでいただきました。

|

昼食懇親会にはくまモンが来てくれました。 |

|

大学生や大学の先生、留学生の方の発表、英語による基調講演もあり、とても充実したシンポジウムでした。

11/4 地域・他校との研究連携

11月4日inほたるの長屋

本校3年生の廣﨑さんの課題研究『廃棄されている桑葉を活用してうどんを作ろう』に興味を持たれた

「菊池川流域地の恵み体験協議会」の山本さま、「ほたるの長屋」の女将・福田さまと、城北高校調理科1年生3名の顔合わせが、平山温泉のほたるの長屋にて行われました。

廣﨑さんの研究を元に、山鹿オリジナルのうどん作りの企画がスタートしました。

9/15ビジネスグランプリ出張講座

9/15、2年生YSP希望者4名を対象に、日本政策金融公庫の岩長さまをお招きして、ビジネスグランプリ出張講座を実施しました。原価計算や価格設定方法、必要な資源など多角的に自分たちのプランを見つめ直しました。

7/19 第1回地域交流会

探究が本格化する夏休みを前に、「第1回鹿本Design地域交流会」を実施しました。

今回は「地域分野」「自然科学分野」の2つのワークショップを開催。1~3年合わせて約40名の生徒が参加しました。

まず地域分野では、菊池川流域地域創生プロジェクト代表の山本さまをお招きし「少子化を考える! ~地域をふる里を元気に!~」をテーマにワークショップを行いました。

山本さまの様々な活動や熱い思いを伺った後、4つグループに分かれて班別協議を行い、「こんなことをしてみたい」というアイデアを積極的に出し合いました。

参加生徒は1~3年生合わせて19名、地域の新たな魅力や熱い思いを発見できました。

自然科学分野では、(株)いであの荒巻さまをお招きし、「菊池川流域の水環境について」ワークショップを行いました。

まず荒巻さまから、現在、河川で起こっている問題や河川が抱えている課題について、防災や生物多様性など多方面の視点から説明して頂きました。

その後、3つのグループに分かれて川の問題について話し合い、意見を発表しました。

グループ協議では、1、2年生交えて活発な意見交換が交わされていました。

河川に係わる問題や、地域の課題について深く考えることができ、有意義な時間となりました。

山本さま、荒巻さま、ありがとうございました。

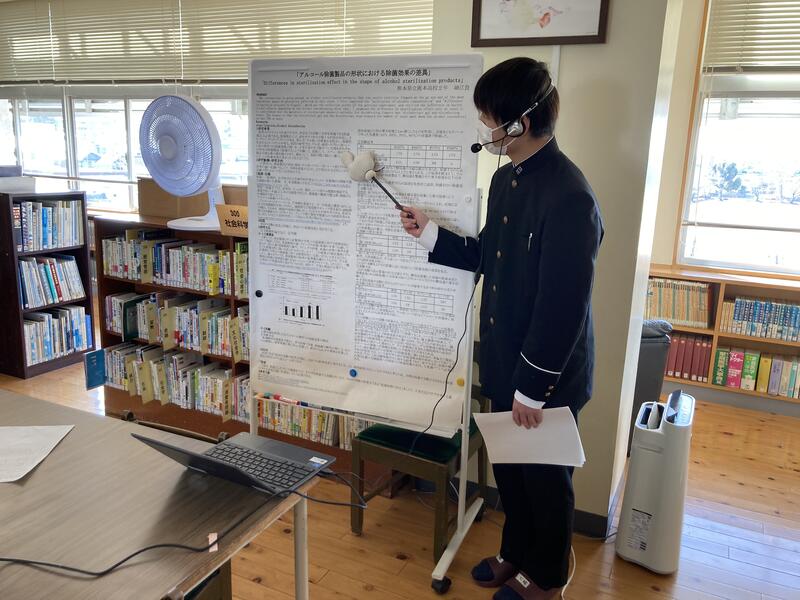

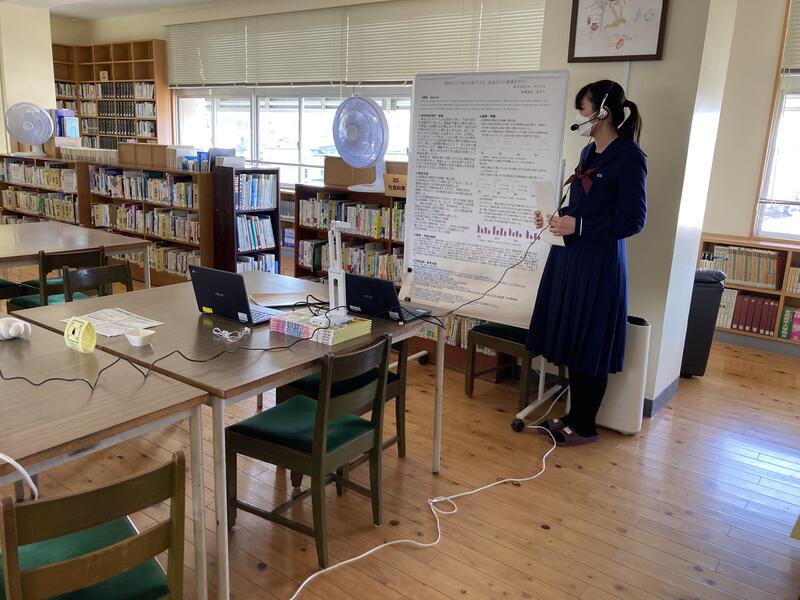

【3年生理数探究】最終成果発表会

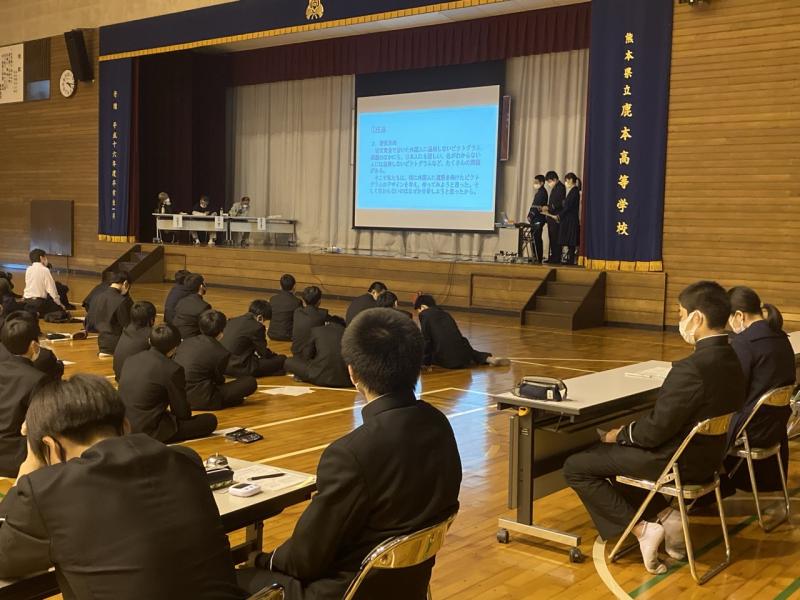

7月14日(金)に、3年生が2年生から約1年間行った課題研究の最終成果発表会を行いました。

ステージ発表(3テーマ)

1「お米プロジェクト~地元のお米を生かした商品開発を目指して~」3組 志柿さん

2「山鹿原産 オリジナルティー」3組 耕さん 4組 廣﨑さん

3「バイオプラスチックの合成」2組 安部さん 豊後さん 松原さん

|

|

|

|

|

|

|

|

|

後半は、全員がポスター発表を行いました。

グローバル探究コースは、英語でポスターを作成し、英語で発表しました。

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

1年生が、自分たちの2年後の姿として先輩たちの発表を観覧し、1年生から先輩の研究を引き継ぎたいという声も上がりました。みなさん、お疲れ様でした。

【3年生理数探究】発表会に向けて頑張っています

3年生は、7月の発表会に向けて最終段階の調査・実験を進めています。

その様子の一部を紹介します。

菊池川の水質調査を行っている生徒は電話でインタビューを依頼。

堆肥の臭いを消す研究を行っている生徒は、アロマの香りで堆肥の臭いがどう変化するか、協力者と共に官能評価。

牛糞の悪臭成分であるインドール、スカトールと数種類のアロマオイルで、匂いの変化を確認しました。

発表会が楽しみです。

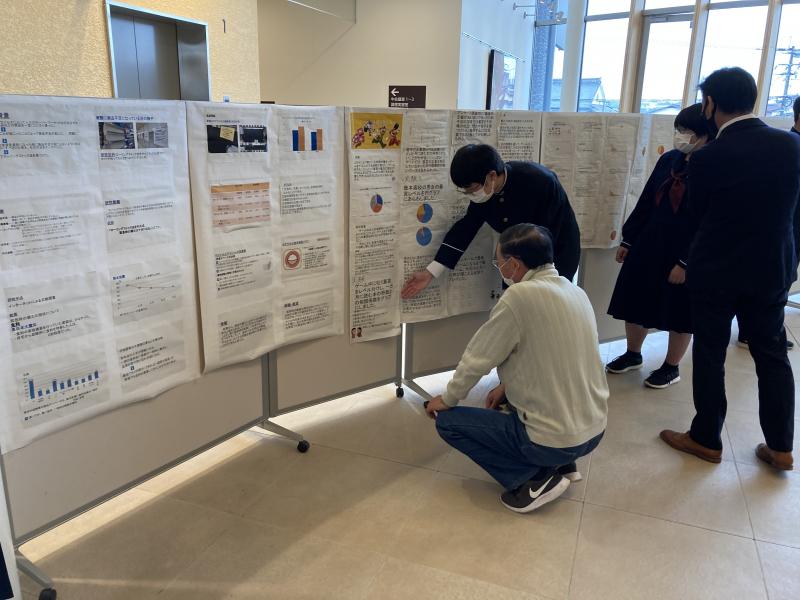

第1回 KSH全体発表会 ~県立高校 学びの祭典~

3月4日(土)第1回 KSH全体発表会 ~県立高校 学びの祭典~ に参加しました。

本校からは、ポスター発表23件、ステージ発表発表1件、見学者も含めて約51名が参加しました。

高校生以外にも、一般の方や大学の先生方から様々なご助言をいただいたり、他校の発表に刺激を受けたりするなど、非常にいい経験となりました。

学校紹介コーナーもあり鹿本高校PRもがんばりました。

3月9日(木)はYSPの全体発表会があります。今回の経験を活かして、より良い発表ができるようにがんばります。

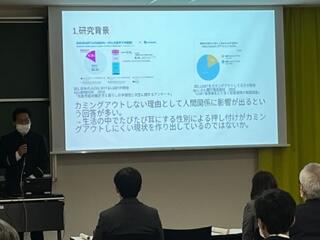

熊本県高等学校生徒地歴・公民研究発表大会に参加しました

2月18日(土)に熊本学園大学で、熊本県高等学校生徒地歴・公民研究発表大会が開かれました。

本校からは、2年4組の松見くんと森くんが参加しました。

松見くんは「これからの時代にあった新しい埋葬方法について」

森くんは「男性らしさ女性らしさの押しつけと心の壁」というテーマで発表しました。

森くんは1番目の発表ですごく緊張していましたが、堂々と発表しました。

一方、松見くんは一番最後に発表しました。講評の中で「とても面白い内容だった」という言葉を

いただきました。

学年末考査の勉強と並行しながらの発表準備は大変でしたが、参加したという経験は間違いなく今後

に生かされると思います。

発表までの間、多くの方々の支援、応援をいただきました。ありがとうございました。

2/11課題研究発表

2/11「山鹿市青少年健全育成大会」にて、2年生の耕さん、田中さんが課題研究の成果発表を行いました。

耕さん「ブラジルチドメグサの活用」

田中さん「あずかりさんで作る日本のティアハイム」

以下、生徒の感想です。

・今回の発表を通して、自分の研究の不足している部分に気づくことができました。また、自分の研究としっかり向き合うことができたので、今後の展望などを明確にすることもでき、とてもいい機会になりました。

多くの人の協力でこの研究ができていることを改めて実感することができたので、協力してくださった人たちのためにも良い結果が残せるように今後も頑張っていきます。

・発表を通して、様々な方にお世話になりました。

より具体的な今後の展望を持つことができました。

また、外部の方に研究内容を知ってもらうことで、

研究の先が広がる可能性もあることが分かりました。

とても緊張しましたが、発表して良かったなと思いました。

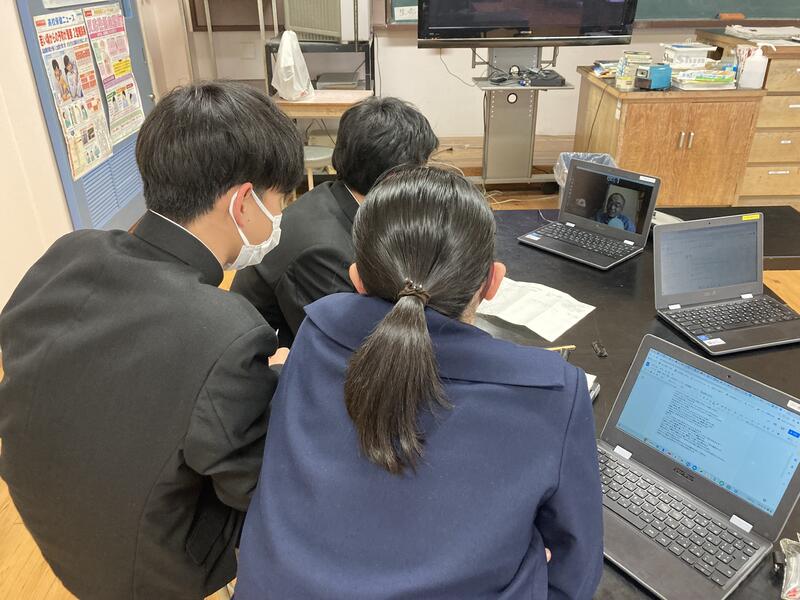

YSP(テーマ:バイオプラスチックの合成)

2月1日にオンラインでタンニン研究の第一人者である鹿児島大学名誉教授の松尾先生にお話を聞くことができました。現在は京都にお住まいで、京都府立大学に特別講師で教壇に立たれ、研究も続けられているとのことでした。

生徒たちとのやり取りの中で、これまでわからなかったタンニンとカゼインとの結合の仕組みやタンニンの詳しい特性、更にはカゼインに対する新たな知識も知ることができ、多くの学びを得ることができました。

さらに、今後も協力していただけるということで、生徒たちは早速Mailのやり取りをはじめました。今後の研究の前進を期待しています。

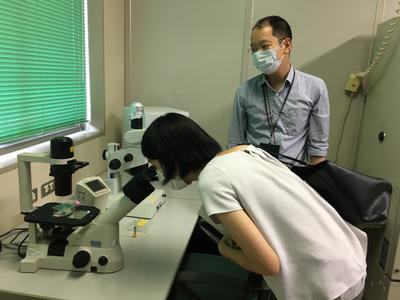

YSP(テーマ:植物の細胞分裂にアロマオイルの香りは影響するのか)

国際シンポジュウムに書類選考を通過した女子4名の研究班は、現在まで実験で確認が取れているネギの伸長や細胞サイズの比較に加え、カルスを作成し、実際に細胞分裂が促進しているのかを確認する実験に移っています。

2月に行われる本選での発表に向けて頑張っています。

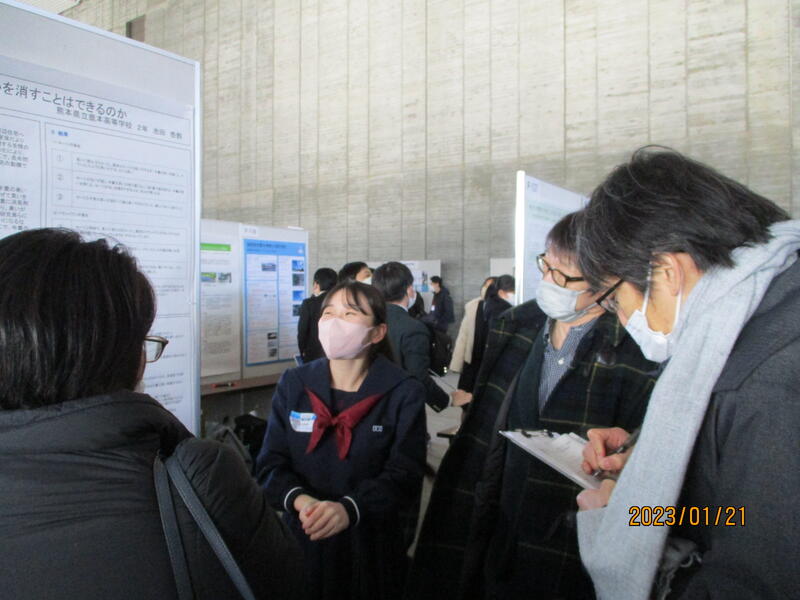

サイエンスキャッスル2022九州大会参加

1月21日(土)、九州大学 伊都キャンパス 椎木講堂でサイエンスキャッスル2022九州大会が開催され、2年の池田さんが「牛糞の臭いは消せるのか」というテーマでポスター発表を行いました。

サイエンスキャッスルは、「中高生の多様な研究が集まるアジア最大級の学会」です。

高校生だけではなく、企業の方、大学や高校の先生も大勢いらっしゃいました。

ポスター審査員の九州大学大学院医学研究院 プレジョン医療分野 森川博士(本校出身)と記念撮影。

初めての大会参加でしたが、一生懸命発表し、参観者の質問にもしっかり答えていました。

これから、3月の最終発表会に向けて、更にブラッシュアップしていきます。

MY PROJECT AWARD 2022

1月9日(月)「全国高校生MY PROJECT AWARD 2022 予備サミット」がオンラインで開催されました。

本校からは書類選考に通過した2年生2名、1年生20名(6チーム)が参加。課題研究の成果を発表しました。

【2年】

3組 田中「鹿本高校に寄せられる苦情をなくす」

3組 中田「男性看護師を増やすことにより将来予想される看護師不足を解消する」

【1年】

2組(大嶋、宮本、三森、井上)「外国人向けの地震に関するパンプレット作り」

2組(城、田中、中満、森)「山鹿市の地域活性化プロジェクト」

3組(嶋田、坂口、有働)「未来の川を守るために~マイクロプラスチックと環境汚染~」

4組(桑野、中山、田尻)「山鹿の農業者の減少による生産量減少を食い止めるために」

4組(中川、宮川、瀬戸)「山鹿のフードロス削減に向けて~企業の取り組み~」

5組(井上、北岡、猿渡)「山鹿市の空き家対策」

【参加生徒の感想】

自分の考えを、全くなにも知らない人に伝えるときにどのようにしたらわかりやすいかなどを考えながらまとめるのが難しかったです。文章を端的にまとめ、スライドは色や太さを変えて見やすくなど工夫することを、今までより考えれるようになりました。また現状から仮説などの流れを、順序立てて端的に説明できるようになったと思います。発表後、他県の高校生や、大学生・企業サポーターの方々に、自分が行ったことや構成についていい評価をもらえたのがとても嬉しかったです。きつかったけど頑張ってよかったと思いました。

第5回 グローバルサイエンティストアワード「夢の翼」参加

11月13日(日)グローバルサイエンティストアワードにオンラインで参加しました。

2年生の千葉くんと樅木くんが参加し、「地震は気圧の変化によって予測できるか」をテーマに発表しました。

結果は「奨励賞」と上位の賞をいただくことはできませんでしたが、他県や海外の発表を聞くことができ、非常にいい刺激をもらいました。

11/7 YSP座談会

11/7(月)「地域×ジェンダー」をテーマに課題研究の座談会を実施しました。

参加メンバーは9名、

3年生:工藤くん、林田さん、2年生:森くん、花籠さん、山下さん、1年生:城さん、田中さん、中満さん、森さん

です。

3年生の研究を中心に、活発に意見が交わされました。

工藤君は「日ノ岡山を守る会」を自ら立ち上げ、清掃活動を実施。小学生の遠足も実現しました。その行動力は目を見張るものがあります。

林田さんは「なぜ高校では男女混合名簿ではないのか」という素朴な疑問から、熊本県内の高校の名簿の実態調査を行い、提言を行いました。

バイタリティーあふれる二人の話に、2年生・1年生は大いに刺激を受けたようです。

令和4年度第73回熊本県高等学校生徒理科研究発表会

10月23日(日)に崇城大学薬学部キャンパスにおいて、第73回熊本県高等学校生徒理科研究発表会が行われました。本校からは地学部門の発表チャレンジコースの方で2年生の千葉くん、樅木くんが発表しました。

テーマ「地震は気圧の変化によって予測できるか」

結果:部会長賞

2人は部活動ではなく、理数探究(YSPⅡ)の課題研究として研究を進めていました。運動部に所属しながらも、放課後等の時間を利用して仕上げました。今回の発表会では、審査員や他校の顧問の先生方からたくさんのご助言をいただき、今後の課題が見つかりました。次の発表会に向けてがんばります。

10/19YSP座談会

10月19日(水)16:00-17:00

課題研究の座談会を行いました。

メンバーは3年生:原田さん 2年生:笹本くん、黒田さん、田中くん 1年生:井上さん、北岡さん、猿渡さん

計7名です。

3年生の原田さんが1年半かけておこなった「少子化を抑えるためにーin Yamaga-」を中心に、互いの課題研究を紹介し、どうすればもっと充実させることができるか、意見を交わし合いました。

他学年の研究を知ることで、大きな刺激を受けました。

企業訪問(株式会社 あつまる山鹿シルク)

2年生の廣﨑さんは、8月に熊大わくわく研究室訪問で学んだことをもとに、桑の葉を活用してお茶や食品を開発することをテーマに研究を進めています。

今回は、株式会社 あつまる山鹿シルクを訪問しました。工場長、研究開発ユニット長兼生産管理部飼育ユニット長に桑の葉について教えていただいたり、研究についてご助言をいただいたりしました。

廣﨑さん感想:「山鹿シルクさんの取り組みや桑葉について詳しくお聞きし、研究へのアドバイスもたくさん頂きました。前よりも桑葉の知識が深まり、研究の方向性が見えてきました。」

今後はいただいた桑葉を用いて実験・検証を行っていきます。良い成果を出せるようにがんばります。

NSP山鹿工場 工場長、研究開発ユニット長兼生産管理部飼育ユニット長 ありがとうございました。

NSP山鹿工場前にて

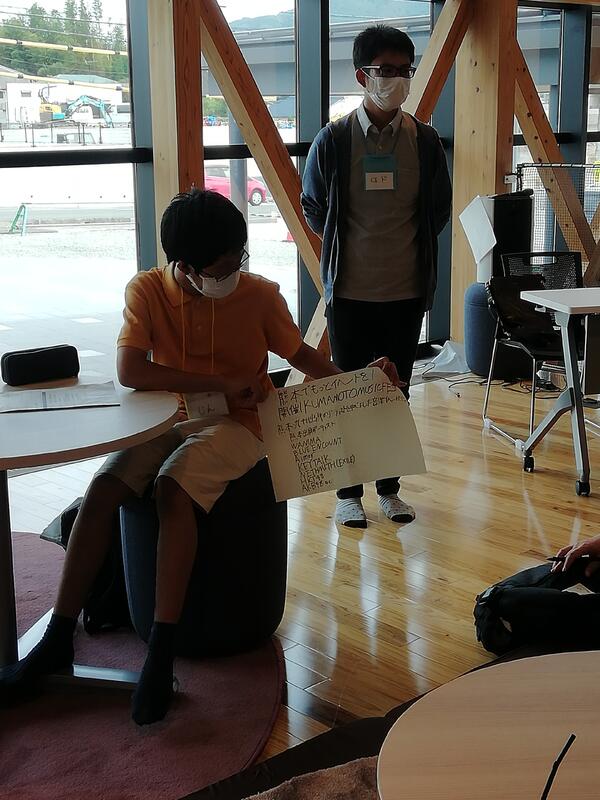

マイプロジャーニーin熊本・益城3

9/4(日)益城町復興まちづくりセンター「にじいろ」で、「マイプロジェクト」の発表会が開催されました。

本校からは1年生大嶋さんと2年生齋藤くんが参加しています。

こちらは、高校生が身近な課題意識をもとにプロジェクトをつくり、実際に動いてみる楽しさを感じるための連続講座です。

7/24,8/11の講座を経て、今回、自分たちの「こうしたい、こうなりたい」というプロジェクトを発表しました。

「九州といえば福岡が中心のイメージがあるけれど、それを打破したい。熊本で音楽祭を開催したい」など、たくさんの観客の前で高校生たちが堂々と自分の夢や地域の未来を語る姿にワクワクしました。

YSPⅡ、2年生の夏休み

2年生は、SSHの理数探求において、個人研究をしています。夏休みの期間はそれぞれの研究を進めるチャンスです。各々の生徒たちは、自分の研究に関係する場所へ質問に行き、調査を行います。中には、「アプリを作りたい」ということで、Web会議システムを用いて、東京のある企業のエンジニアの方と営業の方に話を聞きに入った生徒もいます。隣の菊池市出身の生徒は、菊池市長に話を聞きに行くなど、積極的に活動しています。1年生の頃の研究を継続しさらに発展させようと考えている生徒もいるので、最終的にどのような研究を発表してくれるのか、今から楽しみです。

(菊池市長訪問) (菊池市の観光や町作りの部署の方との話し合い)

マイプロジャーニーin益城

7月24日(日)

「いつも笑わないあの人を笑わせてみたい」「もっと人が集まる町にしたい」…この夏、一歩踏み出したい熊本の高校生たちが、益城町の「にじいろ」に集まりました。遠方でしたが本校からも1年生が1名、参加しています。

このプログラムは、高校生が地域や身の回りの課題や気になることをテーマにプロジェクトを立ち上げ、実行することを通じて学ぶ課題解決型学習(PBL=プロジェクトベースドラーニング)です。

益城町町長の「もっと町を元気にするためには」という講話の後、高校時代、マイプロジェクトに取り組んだ大学生サポーターの方々とともに、「マイプロジェクト」を楽しく考えました。

こちらは夏から秋にかけて計4回開催されるプログラム。

ビジネスプラン作成講座

7/21 1.2年生希望者9名 を対象に、日本政策金融公庫から講師をお招きして、ビジネスアイデアの発想の仕方、ビジネスプランの作り方を学びました。

顧客は誰か、ニーズはどのくらいあるのか、経営資源をどう確保するのか、収支計画の演習など、対話を通して楽しく学ぶことができました。

課題研究について先輩が後輩に向けて発表

個人研究を行う2学年に向けて個人研究で特に頑張っていた3年生の細江さんと斎藤さんが代表して、個人の課題研究について発表を行いました。この2人は内容だけでなく、取り組む姿勢が素晴らしく、自分で考え、動き、継続して実験や調査に取り組んでいたことです。その姿勢をぜひ、後輩たちにも感じてほしいと思い、冨田教諭が企画し実施されました。今年度も素晴らしい研究が進められることを期待しています。

(記事:3学年総探担当者)

第二回高校生サミット

地域活性につながる活動をしている生徒が代表となり、高校生サミットに参加してきました。本校のからはグローバル探究コース2年の工藤君が里山の復興というテーマで地域の里山である日の岡山を復興するために団体を設立し、活動してきた内容を報告しました。

市役所での活動報告

地域の小学校に働きかけ遠足の場としてもらい、自身はインストラクターとして同行

コロナの拡大もあり、オンライン発表でしたがとても良い発表ができていました。

One teamプロジェクト 総合的な探求の時間報告会

熊本県の各学校が集まり総合的な探求の時間に行なっている研究を報告し合う取り組みが実施され本校からは2年生の木野・坂井・井上・塚本・山部・渕上の6名が代表となり、学校における部活の在り方や避妊、ペットの在り方など様々なテーマでオンライン発表を行いました。とても落ち着いて堂々と発表をしてくれました。

国際シンポジウム

本校では個人で課題研究に取り組んでおり、医療や福祉、教育など様々な分野で研究を実施しています。各分野の優秀な研究9本を国際シンポジウムに出展しました。このうち4本が書類選考を通過し、中川・中野・斎藤・細江ら4人が本選に進み発表を行いました。

コロナの拡大もあり、オンラインでの参加でしたがとても貴重な体験となりました。

SDG’sカードゲーム

持続可能な開発目標(SDG’s)について学習を行いました。これまでコロナ禍から見えてきた社会課題と班の興味関心を結びつけ課題研究を進めてきました。2年生になる前に世界ではどのような課題があり、どのように取り組もうとしているのかについて学ぶためにSDG’s Association 熊本から講師をお招きしてSDG'sについて講演とSDG’sカードゲームを実施していただきました。多くの生徒がSDG’sがどのようなものであるのかやカードゲームを通して目標達成のためには周りとコミュニケーションを取り協力することや世界がどんな状態にあるのかを逐一確認することの大切さを感じたようです。

個人の達成カードを確認

事業を進めることで経済・環境・社会のポイント(マグネット)を増やしていく

個人の目標を達成しようとするあまり経済発展ばかりが発展

環境と社会をみんなで協力して盛り返そうとしている

世界的な視点も持ちながら2年生では課題を持ち、個人の課題研究へとつなげていってほしいと思います。

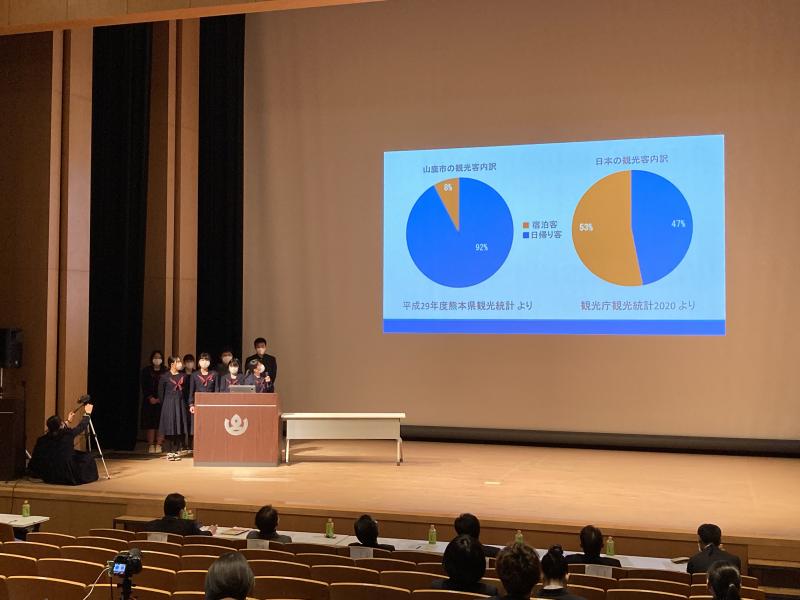

第一回菊池川流域『高校生サミット』発表会

山鹿、菊池、玉名地区の8校の代表が集い、菊池川流域を元気にする提案や取り組みをプレゼンしました。本校からは二年生が『高校生が贈る!山鹿の魅力まるごと発信&発見ツアー企画による山鹿市の観光振興への提案』というタイトルで発表を行いました。発表後は多くの質問をもらうなど審査員の興味を引いたようでした。

第一学年ポスターセッション(第一回菊池川流域『高校生サミット』)

1学年で課題研究で評価結果の高かった10班が第一回菊池川流域『高校生サミット』のポスターセッションに参加してきました。想像以上に様々な方が説明を聞きに来られました。テレビの撮影や新聞取材もあり、かなり緊張しながらも自分達の研究内容をできる限りわかりやすく説明しようと頑張っていました。

高校生国際シンポジウム(全国大会)へ出場決定!

一般社団法人Glocal Academyが主催する第6回・高校生国際シンポジウム(後援:文部科学省、経済産業省、アメリカ大使館、他)に、本校2年生から2組が出場します。本シンポジウムは、日頃の研究成果をスライドやポスターとしてまとめ、生徒が自らの研究成果を発表するとともに、参加者間の交流を深めながら今後の進路選択や社会への理解を深めていくことを目的に開催されます。「人類の英知の上に立ち,未来を創る」という大会テーマに対し、以下の2つの研究が審査を通過しました。

★高校生が贈る!山鹿の魅力まるごと発信&発見ツアー企画による山鹿市の観光振興への提案(地域課題分野・ポスター発表)

★現代社会におけるポピュリズム政治に関する一考察(社会科学分野・スライド発表)

全国津々浦々から集う高い志を持った同世代の発表者たち、また講師の方々から、大いに刺激を受け、今後の課題研究の質を向上してくれることを期待しています。

なお本大会は鹿児島で開催される予定でしたが、今年度はコロナ禍によりオンラインでの開催に変更となりました。一般の方々の見学も可能です。(事前申込みが必要)

*高校生国際シンポジウムのウェブサイトはこちらからご覧下さい。

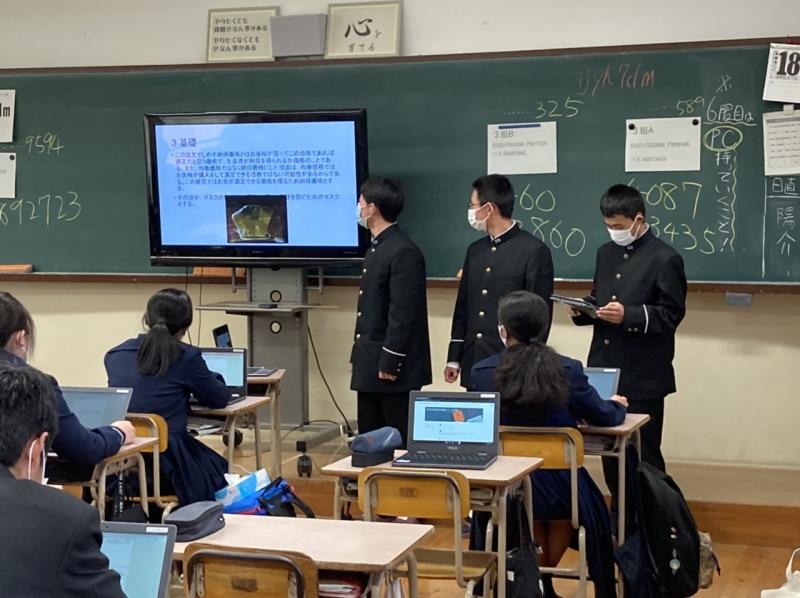

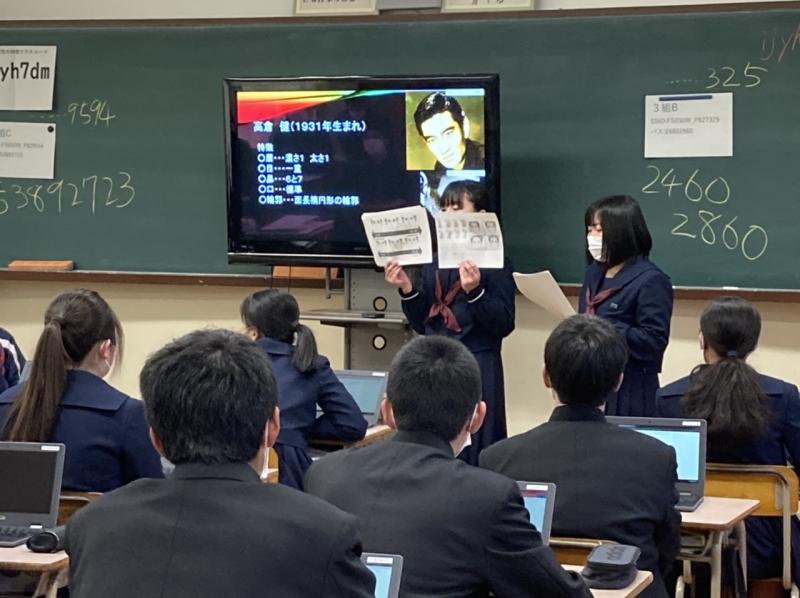

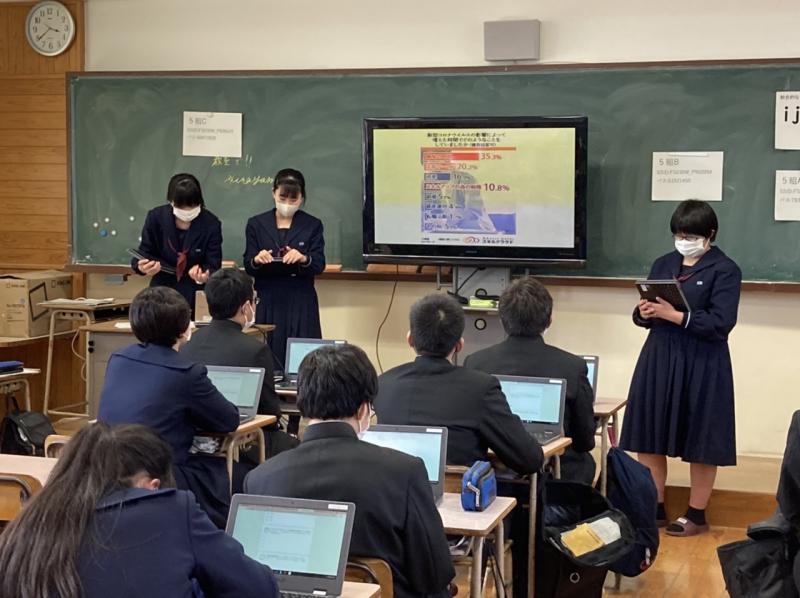

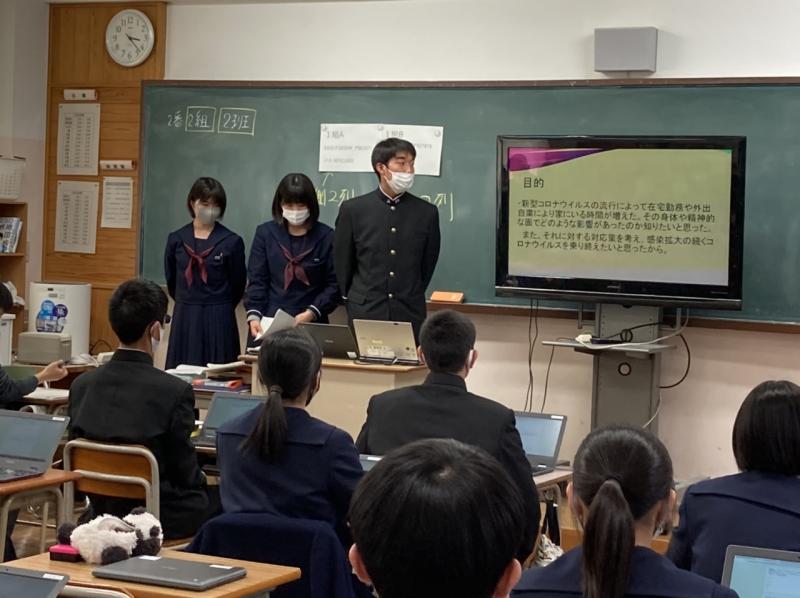

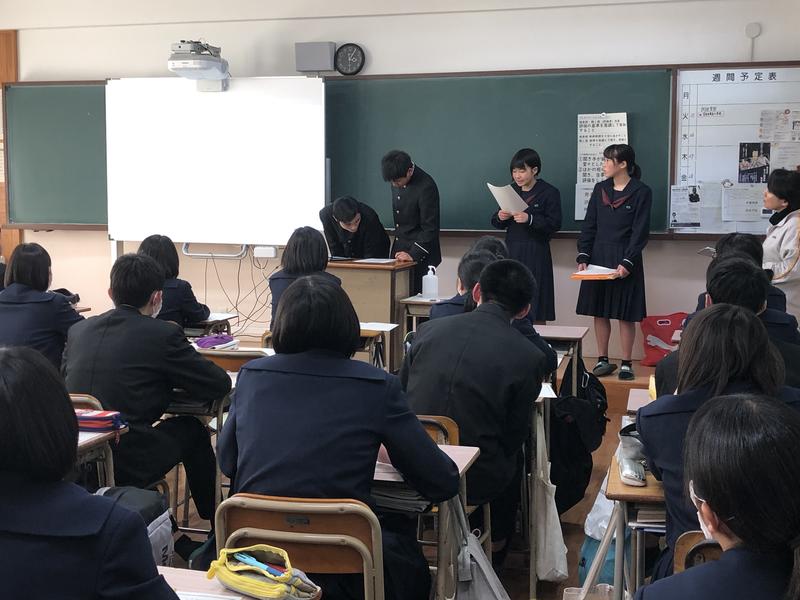

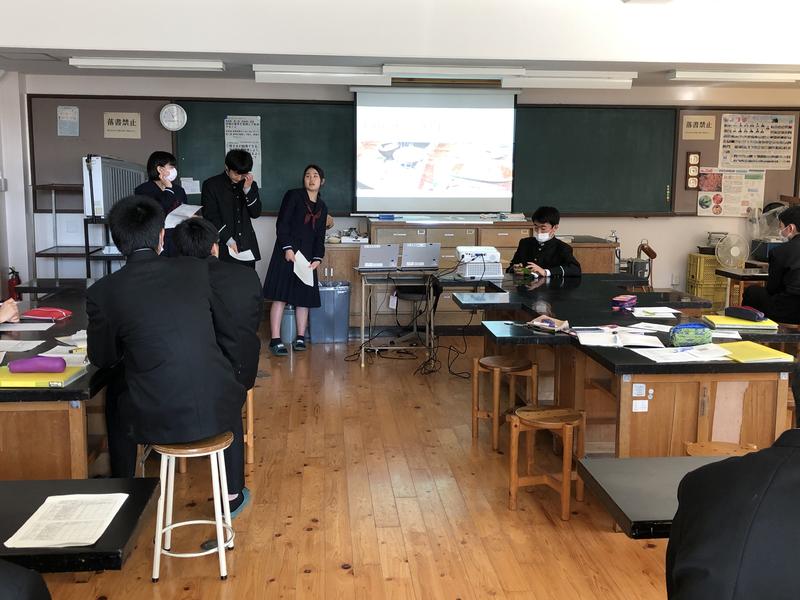

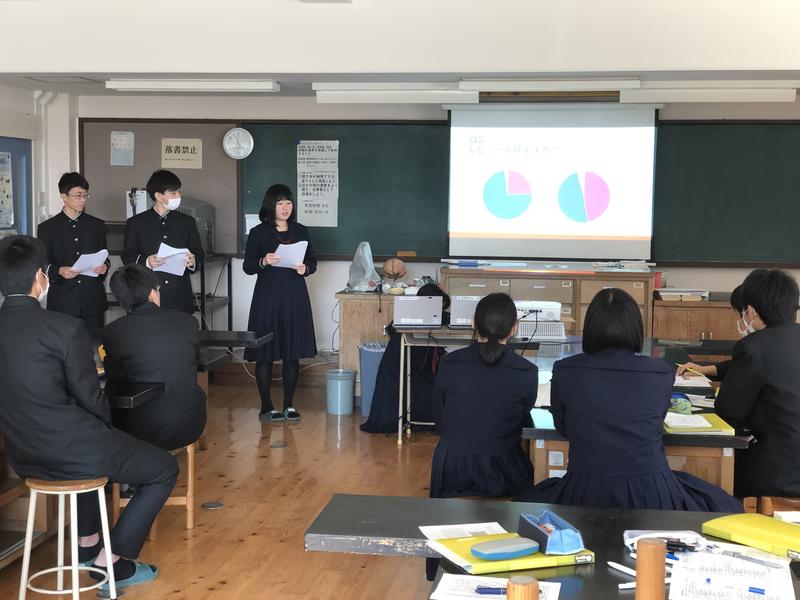

1学年課題研究代表発表会

一年間取り組んできた課題研究発表会を開催しました。予選で勝ち上がった各クラスの代表5組が発表を行いました。防災に関するものやボランティア、感染症対策、などコロナ禍で見えてきたら社会課題を掘り下げ研究を進めました。

アプリの活用やリーフレットの作成など様々なら研究成果が発表されていました。

市報に掲載される!『生徒理科研究発表会「化学部門」最優秀賞!』

山鹿市の広報誌である「広報やまが2月号」に 「総合的な探究の時間」で取り組む課題研究が掲載されました。地域と連携する産官学プロジェクトを今後も推進し、地域素材に「新たな価値」を吹き込む研究で地域発展に貢献していきたいと思います。

1学年課題研究発表会予選

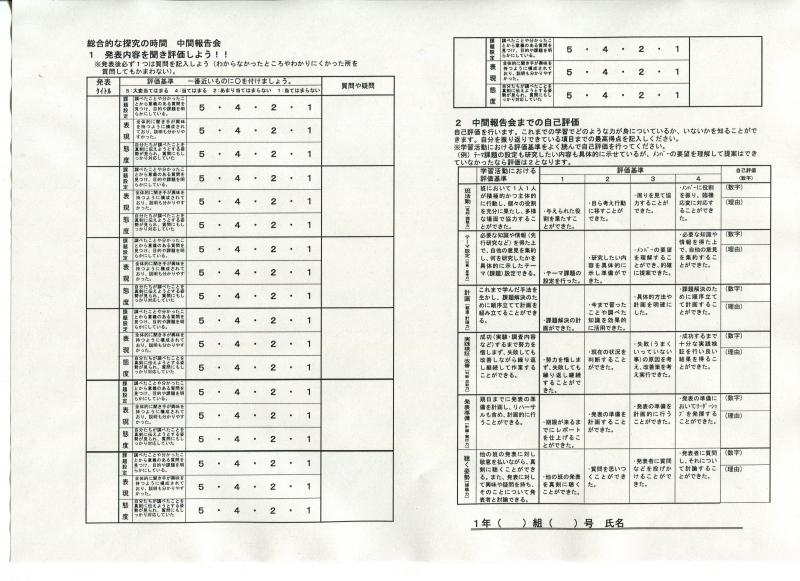

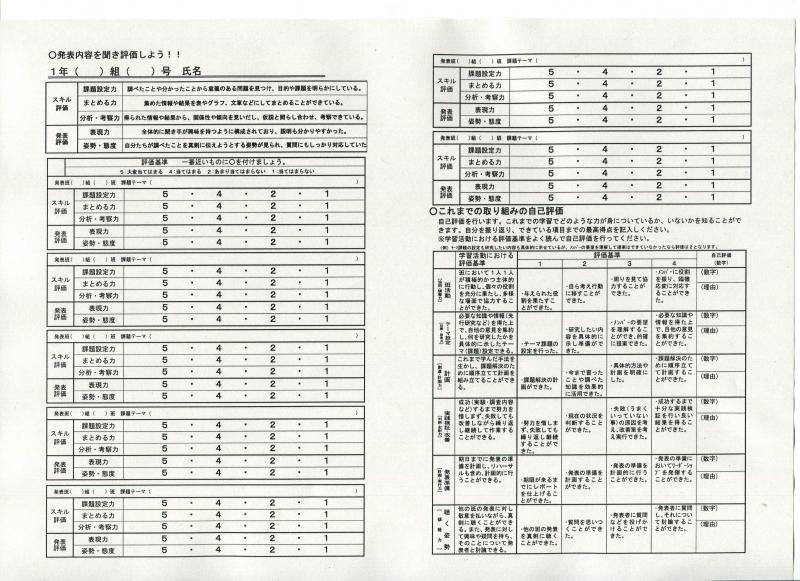

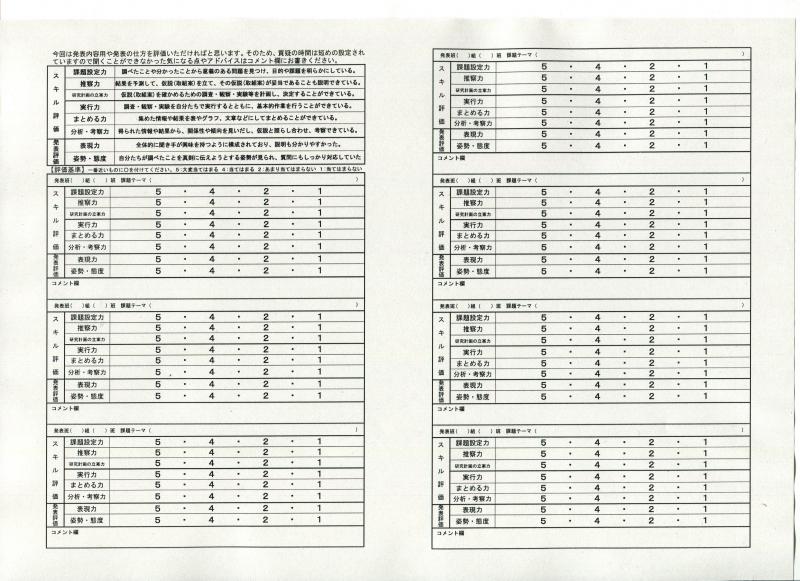

全40班が5つの会場に分かれて発表を行いました。各会場で課題設定力やまとめ力(情報やデータを整理できているか)、考察力及び表現力や態度・姿勢を評価し合いました。

今回、評価は全員がパソコンから行い即座に集計されました。評価結果の良かった班がクラス代表として全体発表を行います。また、評価結果は全班に返され、振り返りに使います。

中間報告会ではこの作業が3日以上かかりましたが、1日で済むなどICTの活用も進められています。

1学年発表会にむけて

11月に行って中間報告会の評価結果や外部の教師による評価を基に2月に行われる最終発表会に向け活動を進めています。地域の医療機関にアンケートを実施したり、避難所を開設していた人吉の各事業所にインタビューしたりする班も出てきました。

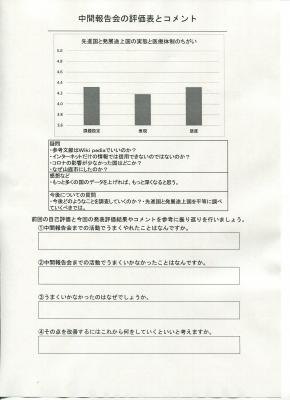

◎各班の発表評価と自己評価シート

◎外部教師の評価シート ◎発表評価の結果及び振り返りシート

1学年では課題研究に取り組むために必要なスキルを身につけ、2学年では自分で課題研究に取り組んでいけるようにすることを目標としています。最終発表会ではこの一年間で身につけたスキルを評価します。

◎最終発表の評価と自己評価シート

◎外部審査者のシート(生徒のシートよりスキル評価の項目を細かく見ています)

結果を最後に返すことで自分がどの部分ができているのか、いないのかを可視化し、次にできていなかった部分をどのように改善していくかを考えさせていくいき2学年につなげていきます。

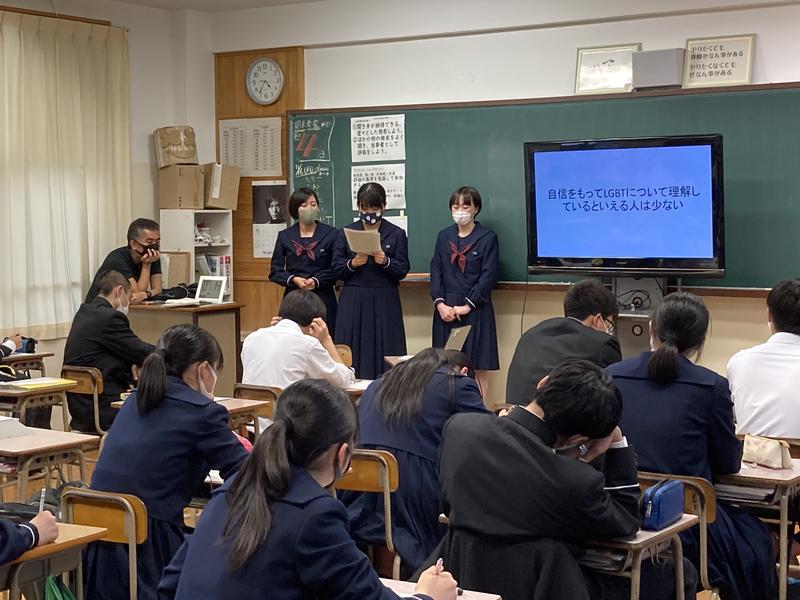

1学年中間報告会

コロナ禍における課題から見えてきた社会問題や課題を掘り下げ各班さまざまなテーマを設定し、探究活動を続けてきました。これまでの活動経過や今後の活動方針を確認、修正する場として設定しました。発表は5会場に分かれて行いました。

【3学年総合的な学習】探究活動の紹介(2)

新型コロナウィルス感染症による臨時休校期間中に地元の山・日ノ岡山に足を運んだ工藤君。彼の熱心な取り組みを全4回にわたって紹介します。

幼少期から慣れ親しんでいた登山道は荒れ放題となっていたことに課題を感じ、整備活動に取り組むことを決意しました。

自ら作成した整備計画書を片手に、山鹿市役所鹿本支所を訪ねると、工藤君の熱意が伝わり、市民部菊鹿市民センター地域係長の福島さんから協力いただけるお返事をいただくことができました。それ以降彼の活動の可能性が拡がり、活発化します。

本校の同級生、地元の区長さん、父の友人などに声を掛け、さらにはボランティア募集案内を作成するなどして、ボランティアを募りました。

活動当日の様子については、次回お伝えします。

【3学年総探】鹿高伝統教育YDP探究活動の紹介(1)

現在3年生は、総学の時間でYoung Doctor Plan『課題研究』に取り組んでいます。

生徒たちが、小さな博士となり、自分で設定したテーマにおける課題に探究をすすめています。自分の進路に沿った専門領域における探究をすすめている生徒が多いです。

探究手法には論文調査に加えて、必要に応じてアンケート、インタビュー、実験、参与観察を行っています。

10月の全体発表会に向けて、夏休み期間まで論文を作成していました。

そこで、何人かの取り組みをHP上でこれから紹介していきたいと思います。

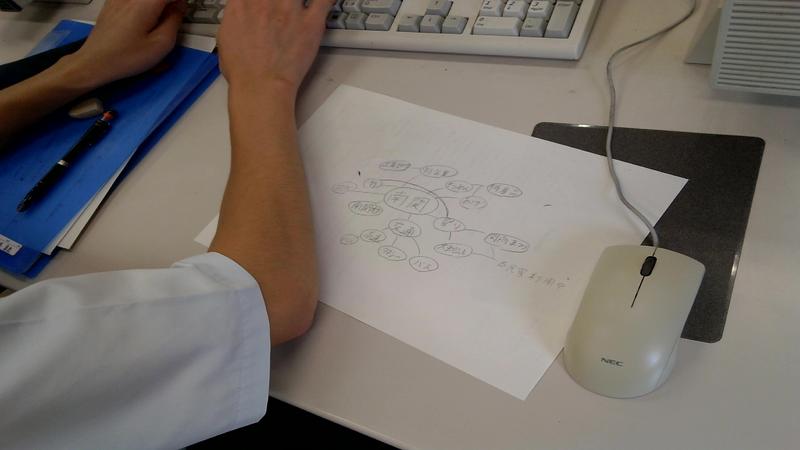

まずは、地元の役場に就職希望の釘本くんです。

テーマは『空き家・空き店舗を活用したまちづくり』

地元を愛する彼は、南関町の地域振興に携わりたい気持ちが強く、課題研究においても、近年増加している空き家等を活用してまちづくりをするというプランを具体的に考えました。

彼は、夏休み期間で役場のまちづくり課に、ヒントをいただこうとインタビューもしました。

1学期の総学の時間では役場の担当者へのインタビュー計画書を作成しました。

インタビュー時に自分の考えた活用案を持参するために、活用案を熱心に絞り出していました。

そのときに、マインドマップを作成し考えました。

鹿本高校職員として、思考の表現方法が身についていたことに感心しました。鹿本高校では、1年次より、思考・判断・表現方法についてバーチャル市役所・ディベートなどさまざまな単元をとおして学習してきました。彼は論理的に考える手段を、総学を通して身につけていたことに感動を覚えた瞬間でした。

鹿本高校応援団NO3「熊本大学薬学部 機器分析学 研究室」訪問 その1

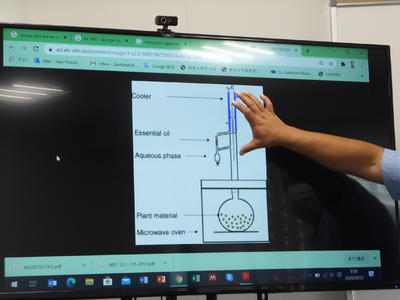

株式会社あつまる山鹿シルク 様、熊本大学工学部 田附先生よりご紹介いただき、

新設された産業イノベーションラボラトリー内にある機器分析学の和田 美貴代特任准教授(写真後列左)、デブコタ ハリ特任助教授(写真後列右)、河原 哲平 特任准教授、薬草園技術職員の渡邊 将人様(写真後列中央、本校平成16年卒)を訪問してきました。

機器分析学研究室では,天然物や土壌中微生物から薬用成分の抽出をする研究をされています。

建物内の会議室にて、つぎの内容について協議させていただきました。

1 本校で実行中の研究テーマについてのご助言

2 実験装置の改善・分析方法の探索についてのご助言

3 熊本大学 薬学部 機器分析学研究室×今後の連携について

(1)薬学部訪問・実験講座

薬草ミュージアムの見学・天然物の成分抽出の研究体験を熊大薬学部にて実施・生徒を受け入れることが可能であるというお話をいただきました。

(2)出前講座

鹿本高校にて、ハリ特任助教授の英語による実習(植物の成分抽出)を開催することが可能だというお話をいただきました。

(3)研究報告会

YDP実験手法テーマ「山鹿のクワ・クワ茶・蚕のフンの香気成分の研究」に非常に関心を寄せてくださり、成果報告をしてくださいとのお話をいただいた。その都度研究アドバイスをいただけるとのことです。

また、和田先生は研究室にて蚕そのものに活性がないかという研究もされているので、「蚕」つながりで研究連携ができればというご厚意もありました。

(4)天草アロマオイル生成・調合 工場見学の提案(天草・高浜地区)

天然物から精油を取り出し、調合され、商品化されている方をご紹介いただけるとのことでした。

お忙しい中にも関わらず、貴重なアドバイス・提案等をいただくことができました。なんと、今後の連携についても好意的なお返事をいただき、鹿本高校の教育活動の広がりが見えるきっかけになっています。とてもありがたいお話です。

このように、現在、株式会社あつまる山鹿シルク 様のおかげで鹿本高校応援団が増えています。感謝申し上げます。

鹿本高校応援団NO2「熊本大学先端科学研究部:田附先生研究室」訪問

先日、(株)あつまる山鹿シルク蚕業共同研究機関である、熊本大学インキュベーションラボトリー:田附常幸先生研究室を訪問してきました。田附先生(農学博士)は、遺伝子組み替えがご専門であり、蚕の遺伝子組み替えや(株)あつまる山鹿シルクとの共同研究で蚕飼料の開発研究を進めておられます。

田附先生には、本校生徒が現取り組んでいる課題研究「山鹿特産の香水の開発」に向けた実験研究指導をいただく予定です。2学期には、田附先生の研究室で実験体験講座も企画・お願いしたいと考えています。

めったに見ることのできない精密機器を熱心に見入る佐野先生。田附先生の説明を聞きながら、課題研究「山鹿特性の香水」の構想を膨らませることができました。

右ファイルは今後の課題研究構想です。鹿本高校シルク研究プロジェクト.pptx

このような機会・チャンスを与えてくださった(株)あつまる山鹿シルク様と山鹿市役所様に感謝申し上げます。

鹿本高校応援団「(株)山鹿シルク」訪問 ~課題研究の充実に向けて~

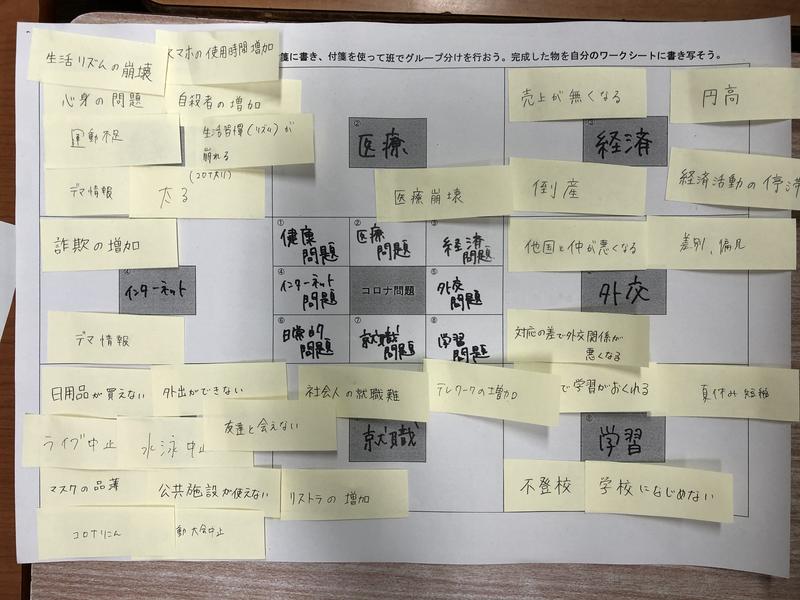

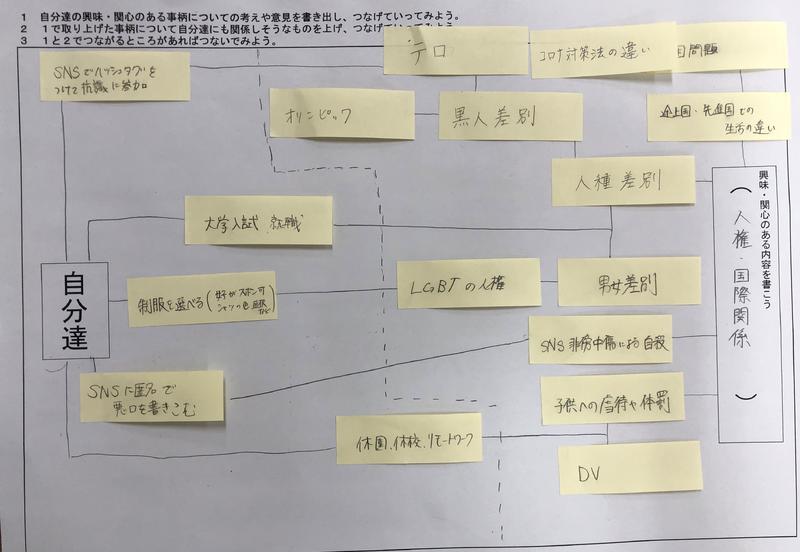

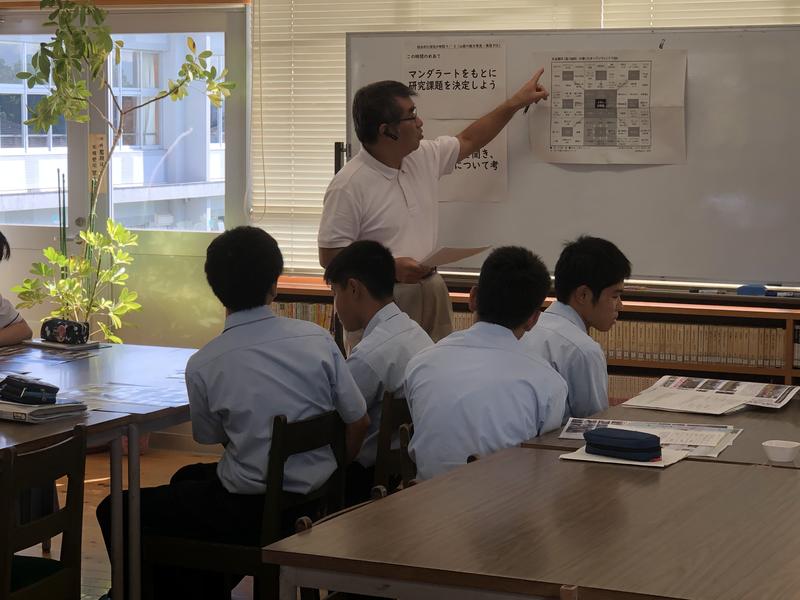

総合的な探究の時間第1学年(新型コロナから見えてきた社会問題)

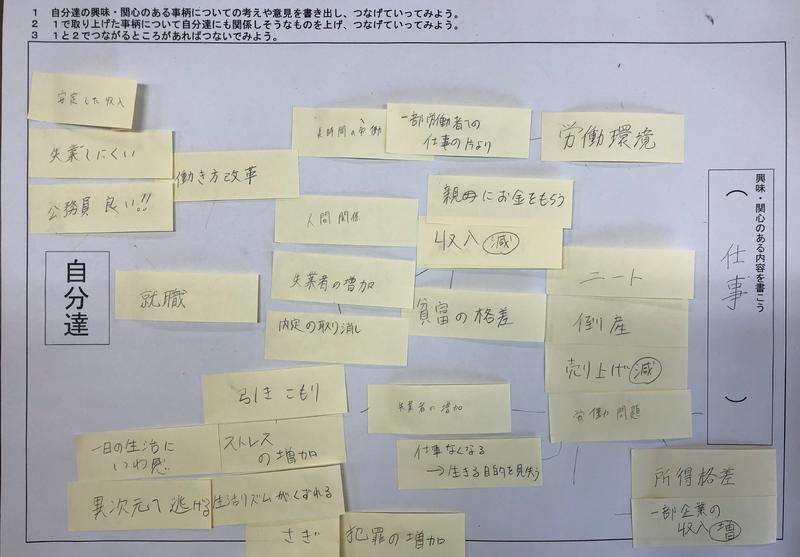

第1学年では新型コロナウイルスを入口としてあぶり出されてきた社会問題などに気づき、それに伴う課題について深く追求していこうという取り組みを行っています。教員団の意見として入口はコロナでも生徒の探究する内容は広がりを持たせ、コロナから離れたものになっていってほしいというものでした。そのため、とにかくまず生徒がニュースや新聞などで知った情報をより多く出させる作業をおこないました。さらにマンダラートとKJ法を組み合わせたシート(写真1)を使用し社会問題の分類分け行う作業をして行くことにしました。内容を整理する中で自分が興味のある内容に印をつけ、なぜ、その分野に興味を持ったのかを考えさせまとめさせることで、自分の持つ疑問や問いに気づかせようとしました。

興味を持った分野が近い者同士でも一度班を編制し、班のメンバーで興味・関心の共通性を抽出すると同時に共通する内容の2ポイント・マインドマップ(写真2・3)を利用してより具体的なテーマ設定を行おうと試みています。

◎写真1

◎写真2

◎写真3

山鹿の魅力 発見・発信プロジェクトレポート

これまで総合的な探究の時間に取り組んできたプロジェクトのレポートをこの休校の期間に作成しています。様々な視点で地域の魅力に気づきスポットを当て、どのようにして知ってもらうか、もっとよりよくなるかを真剣に考えて形にしてきました。

◎代表の仮レポート

山鹿の魅力 発見・発信プロジェクト代表発表

20日に行われた各クラスでの発表会で評価の高かった9グループが代表として学年全体の前で発表を行いました。

安全なまちづくりや高校生目線で作るポスター、山鹿のスポット発信、山鹿の映え発信といった様々な取り組みが発表されました。

当初、市役所の方や山鹿もてなしたいなどのプロジェクトにご協力いただいた方々に出席していただき実施する予定でしたが新型コロナウイルスの流行に伴い全体で集まること、外部の方々に来ていただくことが出来なくなりました。

延期等も考えましたがこの日のために準備してきた生徒達に発表の場を与えたいと考え、教職員で案を出し合い発表グループが各クラスを回り発表して行く逆ポスターセッションで行うこととなりました。

代表者は5つの会場を回ることとなり大変だったと思いますが、どの会場でもその場の雰囲気に合わせてしっかり発表をし、時には笑いも取っていました。

聞いている側からの質問に対してもしっかりと対応していました。

この代表者の発表を聞き、他学年の先生方に課題の視点や研究・発見力、内発的発展力などといった観点で評価していただきました。この評価を基に上位3グループの資料を田舎力甲子園に提出予定です。また、クラス発表で終わったグループや今回代表になったが選ばれなかったグループの中からもレポート内容から2グループ選出し、田舎力甲子園に提出予定です。

山鹿の魅力 発見・発信プロジェクト発表会

7月から始まったこのプロジェクトが1つの形となります。様々な場所に出向き、魅力を発見してきました。この発見を多様な視点から発信する方法を考え、実践してきました‼️

これまでの取り組みをまとめクラス内でプレゼンを行いました。互に課題設定力や実践力など様々な点で評価をし、各クラスから代表を決定します。

今回、グローバル探究コースではインスタ映えスポットを地図やパンフレットにした班や街灯の素材として紙に渋(タンニン)を染み込ませるなどした班が勝ち上がりました‼️

この他にもインスタやFacebookなどを立ち上げた班もあり、どの班もとても良いプレゼンでした。

他のクラスも様々な取り組みがなされており27日に行われる各クラスの代表による発表会が楽しみです‼️

山鹿の魅力 発見・発信プロジェクト

現在、山鹿の魅力を市役所や各企業、施設等に訪問し情報を集めています。また、グループによっては保護者にアンケートを実施するなどの取組を行っています。外部に出ることも多いため地域の方から「名刺を作成してみては?」というアドバイスをもらい早速作成したグループも出てきました。

○作成した名刺

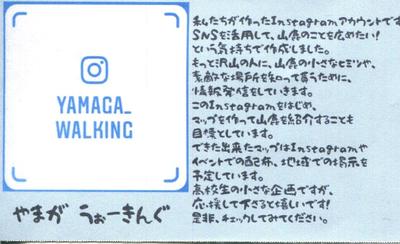

あるグループは柿渋(タンニン)を使用してプラスチックの代わりにならないかとシュレッダー後の紙を溶かし板状にし、柿渋をしみこませた物とそうでない物の耐久性を比較しようとしています。

○紙板の作成

○2cm×7cmの板状にし、耐久実験の材料を作成

山鹿の魅力 発見・発信プロジェクト

1年生は総合的な探求の時間に山鹿の魅力を発見し、発信していく課題研究に取り組んでいます。

今回、山鹿もてなしたいの山本さんのご指導の元、2月のプレゼンに向け現在の進捗状況を共有し合い、さらにどのようにプレゼンすると良いのかのヒントをいくつもいただきました‼️

YDP(ヤング ドクター プラン)発表会

本校では3年生になるとヤングドクタープランという課題研究を行います‼️各個人が興味関心とある事柄や日常において感じた疑問をテーマにして探究活動を行います。その集大成である代表者である生徒の発表会が行われました。今と昔のしつけの話や小説がテストから消える⁉️など思い思いの課題研究がされており、短い時間で本当によくまとめられていたと思います。

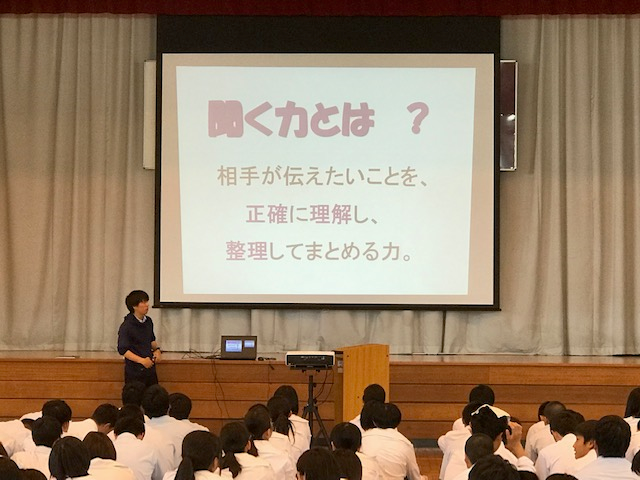

プレゼン探究講座(講師:Glocal Lab 三次浩美 様)

総合的な探究の時間で山鹿の魅力 発見・発信プロジェクトを実施しています。この活動の中で、どのようにプレゼンをすると伝えたい人にうまく伝えられるのか。プレゼンを行うにあたり何を意識すると良いのかを外部講師の三次さんから学びました。特に今回はパワーポイントとポスターを作成する場合で講話をしていただきました。

市役所(商工観光課訪問)

山鹿の観光客の増加をテーマとしている班が市役所に訪問しました。

担当の方からは山鹿地域の観光客の推移や観光客を増やすための取り組みなどを聴き、さらに現在の課題を説明していただきました。かなり、詳しく教えていただき本当に良い時間が過ごせました。これらのことを踏まえて観光客を増やす取り組みを考え提案していこうと思います。

2019年度菊池川自然塾「豊前街道の歴史を探るまちあるき」野外実習

山鹿の魅力 発見・発信プロジェクトの一環として山鹿の豊前街道の歴史を探る研修にグローバル探究コースの10名が参加してきました‼️

①米米惣門ツアー

②昔の絵図を見ながら周辺散策

身近な所で様々な取り組みや魅力があることを知りました‼️今後の学習に生かしていきたいと思います‼️

1月の研究発表会に向けて

グループで積極的な協議を行いました。動画を載せていますので是非ご覧ください。

山鹿魅力 発見・発信プロジェクト

1学年ではこれまで様々な企業の方や市役所の方をお呼びして山鹿の現状や山鹿の取り組みなどを学んできました‼️

2学期はその学びを通して山鹿をもっと知り良くしていくための課題研究である【山鹿魅力 発見・発信プロジェクト】を進めて行きます。第1回目はテーマ設定のために講師(山鹿もてなしたいの山本様)を迎え、学習を行いました‼️

3学年総合的な学習の時間「ヤングドクタープラン」

本校の3学年の総合的な学習の時間は「ヤングドクタープラン」と名付けられています。自ら課題を設定し、仮説を立て、様々な方法で検証、考察を深め、最終的には論文にまとめます。つまり、若き博士を目指すわけです。

写真は図書館で行われた3年4組の授業。生徒たちは、研究の手法として、新書や論文の読み方と、活用の仕方を学んでいました。指導は3学年の総合的な学習を計画する冨田枝里教諭。「新書の読み方~4つの視点~」「論文の引用・参考文献の記載の仕方」などワークシートや資料を豊富に準備して、生徒の論文作成に向けて、ステップバイステップでの指導が行われていました。

|

新書の読み方を指導する冨田教諭 |

|

真剣に課題に取り組む生徒たち |

|

使用されたワークシートや資料 |

|

興味のある新書を選ぶ生徒たち |

1学年の総合的な探究の時間「鹿高イノベーションプロジェクト」3時間目

令和元年(2019年)5月30日、1学年の各クラスで総合的な探究の時間「鹿高イノベーションプロジェクト」の3時間目が行われました。

今回は、個人で考えるよりもグループで考える方が妥当性の高い解決策にたどりつけることを学ぶための「月に迷った」ゲームです。自分が乗った宇宙船が月に不時着したと仮定し、マッチ箱、濃縮された食べ物、パラシュート、100ポンドの酸素タンク、水5ガロン等のリストに重要度をランク付けしていく活動です。まず個人でランク付けした後にさらにグループで話し合い、ランク付けを見直していきます。個人よりグループで話し合った後のランク付けの方がNASAのランク付けに近くなるようです。近づかなかったグループもありましたが、何が原因で近づかなかったかについて話し合い、考えを深めてていました。

次回はいよいよ本題に戻り、鹿本高校の課題解決に向けて生徒のディスカッションがスタートします。

|

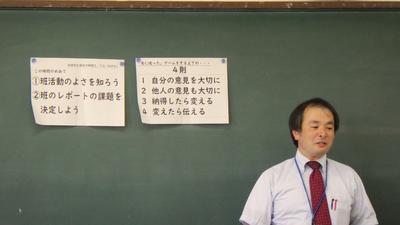

本時のめあてと態度目標の提示(1年3組) |

|

|

個人で課題に取り組む様子(1年5組) |

|

|

グループで話し合いながら課題に取り組む様子(1年5組) |

|

|

5月29日 2学年 総合的な学習 ディベートプロジェクト開始!

2年生で一年間をかけて取り組む、ディベート討論。その第1回目として、オリエンテーションが行われました。

今回はディベートについての意義や一年間の流れの説明と、過去の先輩たちのディベート決勝戦の様子を視聴しました。様々な場面で必要となってくる、客観的に物を見る力、論理的思考力などを身につけることを目標として、これから毎週取り組んでいきます。最後には全体発表を行う予定です。楽しみです!

1学年の総合的な探究の時間「鹿高イノベーションプロジェクト」始動

「鹿高イノベーションプロジェクト」とは、様々な角度から地域、国、世界の在り方を考察できるグローカル人材を育成することを目的とした、本校の「総合的な探究の時間」の最初のプログラムです。最も身近な社会である学校をテーマに、その課題を発見し解決しようというプロジェクトです。

1時間目には校長講話を実施しました。これからのSociety5.0の社会を担う若者に求められる資質や能力について、また生徒たちに期待することについて、瀬口和弘校長自身がその思いを直接生徒たちに伝えました。2時間目には「生徒募集」「防災」「生徒会活動」の3つのテーマを担当する教諭から、それぞれのテーマについて、本校の現状と課題についての講話を行いました。生徒たちもそれぞれの先生方の話を真剣に聞き入っていました。

これらの講話を受けて、今後、生徒たちは本校の課題を発見し、協働しながら課題解決方法を考え、提案する活動へとつなげていきます。

| 瀬口和弘校長からのメッセージ |

|

| 鹿本高校の生徒募集の現状と課題について説明する菊川雅子主幹教諭 |

|

| 鹿本高校の防災の現状と課題について説明する松本弘士教諭 |

|

| 鹿本高校の生徒会活動の現状と課題について説明する中川太志教諭 |

|