タグ:授業

満開のサクラでサッカー

満開のサクラでサッカー

今年のサクラの開花・満開は、かなり早いようです✿❀

昨日は山形で満開となったというニュースが流れていましたね

泉分校では、3月下旬に満開となっていました

満開のサクラの下での体育はとても良い雰囲気で行われました

春うららかで ほのぼの 泉分校、ステキですね

2年矢山岳自然調査

2年矢山岳自然調査

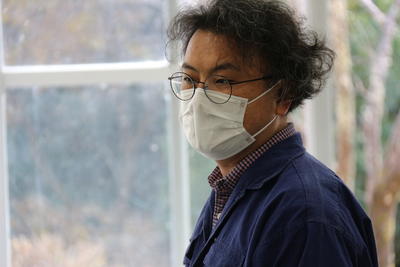

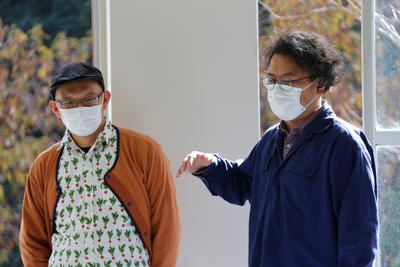

2年生10人が矢山岳で植物調査を行いました。講師には、熊本県森林インストラクターの富田壽人先生をお迎えし、矢山に生息する植物について学びました 3月18日にもお伝えしましたが、今回は別の引率した職員の目線でお伝えしてみます。

学校からマウンテンバイクで矢山の麓まで向かい、そこから中腹の栗木六大神社までトレッキングしながら植物について学びました。歩きながら脇に目をやると様々な植物があり、富田先生からその都度詳しく特徴を教えていただきました。中には、炎を近づけると黒く円が付くものや食用できる植物もあり、生徒たちは大変興味を持って説明を聞いていました。途中、レクレーションしながら植物探しをしたり、食用の植物は実際に食べてみたりして、体験しながら学ぶことができました。この日は大変天候が良く、風を感じ、遠くまで見通せる雄大な景色を眺めて、清々しい気持ちでトレッキングすることができました

学校に戻ってから、採集した植物を新聞紙に挟み、重しを乗せて標本作りをしました。今後、完成した標本を使って、希少植物や鳥獣害対策の研究に活用していきたいと思います

MTBで氷川ダム周辺へ(桜の季節)

MTBで氷川ダム周辺へ(桜の季節)

3月19日(金)、2年生がマウンテンバイク実習で氷川ダム周辺まで行ってきました。桜の花が咲き、心地良い季節となりました。

矢山岳植物調査

矢山岳植物調査

講師に森林インストラクターの富田先生をお招きし、2年生が矢山岳の植物調査を行いました好天にも恵まれ、絶好の調査日よりとなりました。

今回の調査は、地域資源の再確認と山林の鳥獣害の現状調査を目的に実施しました卒業した3年生が残した植物標本や資料を参考に2年生も学習してきましたが、実際に山に入り、目的の植物を探すのはとても難しいようでした

しかし、富田先生がヒントをくださり、なんとか探し出すことができました

次にヒノキ、スギ林における植物の植生調査では、20種類もの植物が群生していることが分りましたしかし、生息している植物の多くは草丈が低く、量(生息量)も少ない。そして、土がむき出しになっており、土の保水力が低下している印象がありました。この要因として、間伐が行われておらず、光が少なくなり、植物の生育環境が良くないこと。さらに、少ない植物をシカやイノシシが食べてしまう食害が原因であることを教えていただきました

昼食を挟み、神社周辺に存在している、八代地区唯一といえる天然林の調査を行いました神社の周辺は神の領域と考えられ、古くから人の手が入ることがなく、巨木が複数存在していました。巨木の周りには落ちだねとして限られた植物が存在していることが分りました

改めて、泉地区には魅力的な植物が生息していることが分りました。また、植物を調査するにあたり、地域の歴史、食用・薬用としての活用など、生活に関係する話を聞くことができ、「ただ暗記して覚える」ではなく「生活に関連づけて理解する」楽しさや面白さを感じました!!

泉地区の自然を維持していくためにも、泉分校で取り組んでいる鳥獣被害対策活動が重要になってくることも分りました!!

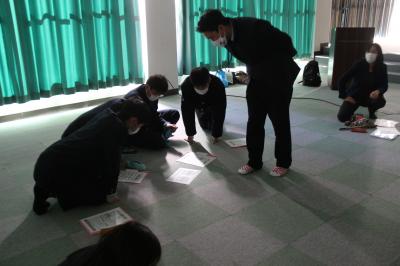

泉小学校とのネイチャークラフト教室②

3月16日(火)、グリーンコース2年生と泉小学校5・6年生とのクラフト交流を行いました。前回は、1年生から4年生までクリスマスツリーづくりで交流をしました。今回は自然素材を使った貼り絵に取り組みました。3つの班に分かれ、高校生が小学生のサポートしながら交流を深め、楽しい時間を過ごしました。

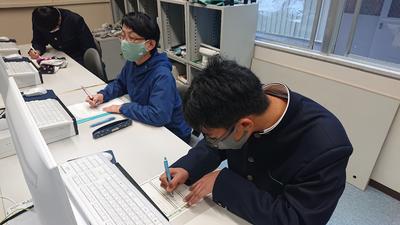

チェーンソーの構造や整備について

チェーンソーの構造や整備について

3月12日(金)の午後から、グリーンライフ科2年生10人がチェーンソーについて学習しました。講師に熊本県林業研究指導所から来ていただき、天気が良ければ伐倒について、雨天時はチェーンソーの構造についての講習を計画していました。この日は不安定な天気で雨天時の内容を行いました。チェーンソーは日頃からの点検・整備が大切で、生徒たちはチェーンソーは分解しながらメンテナンスの方法を学習しました。

春の味を食す

春の味を食す

2年生の「森で学ぶ」の授業で、山の恵み「山菜」の授業を行いました

まだ若干時期が早めだったので、食べられるものが限られていましたが、学校に生えている野蒜(ノビル)は一文字のグルグルのようにゆでで酢味噌で食べました。ユキノシタ、ヨモギ、タケノコは天ぷらで味わいました

はじめは「その辺に生えている草なんか食べるは嫌だ」と言っていた生徒も、春の味に魅了され、みんな完食しました

「山菜」として楽しめる野草ですが、薬草としての効果もあるといわれています。ユキノシタは生葉を中耳炎に使っていたようです。もうすぐ食べられる山菜の種類も多くなります。ぜひ探してみてください

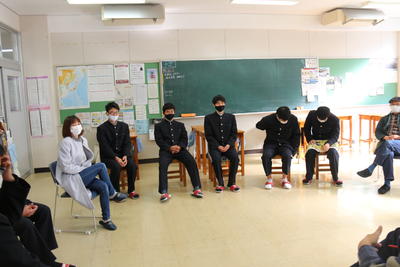

先輩たちの勇姿は、後輩の心を動かす。

先輩たちの勇姿は、後輩の心を動かす。

卒業式の翌日の3月2日、1・2年生が卒業式を撮影した映像を観ました

新型コロナウイルス感染拡大防止のために、今年度も在校生の卒業式への出席は出来ませんでした しかし、せめて映像で卒業生の姿を観ようと企画されました

しかし、せめて映像で卒業生の姿を観ようと企画されました

3年間頑張ってきた卒業生の姿や、思いのこもった言葉を見たり聞いたりして、来年・再来年の自分の姿を思い浮かべてもらうのが狙いです

どの1・2年生も、かなり感慨深く感じたようで、中には感動で泣いてしまう生徒もいました

卒業生が、ただ3年間を泉分校で過ごして卒業を迎えたのではなく、3年間、頑張って・苦労して・泣いて・笑って・団結して・・・、を経た「かけがえのない時間」を過ごした上で迎えた卒業式だったことを、1・2年生も感じたようでした

これは、今回卒業した21期生だけではなく、脈々と受け継がれてきた泉分校の伝統です

今後も、その伝統が途絶えること無く続いていって欲しいですね

プレイバック3年生

プレイバック3年生

卒業生は、卒業式も終わって新たな進路に向けて準備を進めているころだと思います。就職、進学を境に、これまでは制限されていたことも自由となり、新たな責任も増えてくると思います。

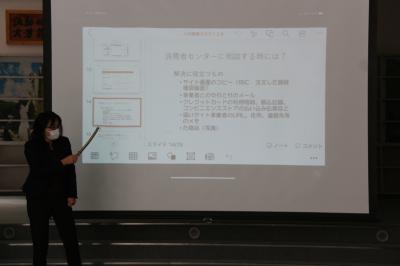

そこで、泉分校生が卒業後にスムーズな生活が送れるように、「消費生活講座」「スーツの着こなし講座」を実施してきました。

消費生活講座では、日常生活で起こりうるトラブルについて事例を踏まえ対策を考えました。詐欺やトラブルも日々変化しており、一度話を聞いたから安心と思わず、常に新しい情報をとることが大切と教えていただきました。

スーツ着こなし講座では、本物スーツを実際に身にまとって、着こなしを学びました。

時と場合に合わせ、スーツの着こなし方が異なることを教えてもらいました。モデルの二人も初めてスーツを着たようでとても緊張していました。他にもネクタイの結び方についても教えてもらうことができました。

これから、スーツをかっこよく着こなせる素敵な社会人になってもらえればと思います。

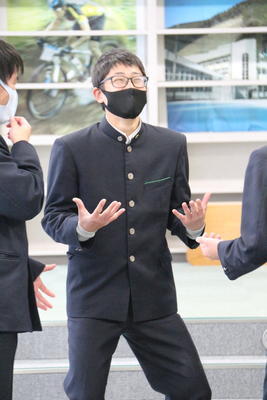

後輩たちよ、先輩の姿を刮目せよ。

後輩たちよ、先輩の姿を刮目せよ。

卒業間近の3年生に、進路体験発表会をしてもらいました

3年生は、全員卒業後の進路が決定していますが、その過程には様々な苦悩、努力、工夫、発見がありました

そこで、1・2年生を対象に、自分の様々な「進路体験」を語ってもらいました

先輩のリアルな体験をもとにした語りに、後輩たちはしっかりと耳を傾け、自分の進路を考えていました

これは、2018年に18期生によって始まり、今回で4回目です。新たに始まったイベントが、しっかり根付き、泉分校の伝統になりつつあります

今回、先輩の体験を聞いた1・2年生は、来年・再来年に良い体験が話せるぐらい頑張ってほしいですね

みんなの実習林

みんなの実習林

1年生が、泉分校の実習林を整備しました

実習林は、泉分校より少し下流側に位置していて、その実習林の中には、マウンテンバイク用のコースも作ってあります。

実習林にはスギがたくさんあるのですが、荒天が続くと、スギの枝葉がたくさん落ちてしまいます

そこで、1年生が実習の中で落ちている枝葉を除去し、マウンテンバイクのコースを整えて、実習林をきれいに整備しました

きれいに掃除をすることも大切ではありますが、ただ単に掃除をするのではなく、工夫をしながら行っていました

自作のくくり罠を いざ設置

自作のくくり罠を いざ設置

くくり罠を自作しました。

講師の県南広域本部農林水産部林務課(園田様)、猟友会(中村様)のご指導のもと作製しました。

自作と聞くと難しいと思われますが、罠の原理を理解すると自分達でも作ることができることがわかりました!!

なんと言っても、市販の罠に比べて安い!!!そして、自分仕様に調整ができる!!!

これからは自分で作るのが一番だと思いました

完成したらいざ、現場に設置!!ここでも、ベテラン猟師の技術を教えていただきました。普段だったら絶対聞くことのできないようなことを、優しく丁寧に教えていただきました。

指導してくださった中村様から、「高校生が狩猟に興味をもって取り組んでくれることは嬉しい」と言ってくださいました。狩猟現場でも農林業と同じく、高齢化、後継者不足があることを改めて感じました。これから、実践を重ね、ベテラン猟師の方々に負けないように頑張ります!!

皮剥ぎ実習! 廃棄物ゼロへ

皮剥ぎ実習! 廃棄物ゼロへ

先日、熊日新聞の記事でも取り上げていただいた、皮剥ぎ(かわはぎ)実習について報告します

泉分校では鳥獣被害の軽減を目指し、狩猟、防除、環境調査、料理などの活動を行ってきました

では、皮剥ぎ実習は何のために行ったのか???

狩猟をして食肉として利用する際、どうしても廃棄される部位がでてきます。食肉用として利用不可な部位、衛生的に利用不可な部位など様々な理由があります。

泉分校ではそのような部位をどうにか利用できないかと考えてきました

そこで、今回は解体後、処分されがちな皮の利用を目指し皮剥ぎ実習を行いました。

講師に株式会社イノPの井上拓哉様をお招きし、指導をしていただきました。夏休みに処理場でのシカの解体処理の見学はしたことがある生徒もいましたが、自分でイノシシやシカにナイフを入れて解体することは初めての経験でした!!最初はとても緊張していました。しかし、的確な指導のおかげで、最後まで、自分達の力で皮を剥ぐことができました

皮を剥いだ後も、余分な肉や脂肪をそぎ落とす作業を行いました。皮剥ぎの際、薄く剥ぎすると皮が破れてしまうし、逆に厚くすると、その後の、削ぎ落としの作業が大変になってしまう。これも、やってみて初めて実感することができました。

最後に、脱水と腐食防止のために、塩を全体にまぶして終了しました

捕獲した獣を無駄なく、利用することが狩猟を行う者にとって大切な心構えだと思います。今回の皮剥ぎ実習は無駄なく利用することを理解する上で、とても重要な学習だったと思います。

今回、剥いだ皮は、なめしの加工をしていただき、次年度、皮クラフトとして利用します!!

「続きを読む」で写真を見ることができます

現場の風景を、加工をせずにそのまま掲載しています

皮剥をしたイノシシやシカが映っています。苦手な方はご注意ください

熊日新聞に掲載されました★

熊日新聞に掲載されました★

本日、2月16日(火)の 熊本日日新聞朝刊14面 に「命のありがたさ 実感 八代農高泉分校生 イノシシの皮はぎ体験」というタイトルで、泉分校の記事が掲載されています。

2月12日(金)に実施した、2年生の「皮剥ぎ実習」のことが記事として掲載されています。

「分校生活」での記事は、これから少しずつ記載していきます

カラーの写真と、2年生・森田さんのインタビューもありますので、ぜひご覧ください。

再挑戦!草木染め

再挑戦!草木染め

前回、2年生の授業で行った草木染めですが、色がうまく出ていない班がありました

そこで今回は、媒染剤にミョウバン液を使って、改めて草木染めをしてみました

キハダの木の色だと思われる黄色はキレイに出ましたが、赤系の色が薄くなり、前回よりも紫が薄くなってしまいました

原因は分かりませんが、媒染剤を使うと色がもっと出ると思っていただけに、悔しい。(>_<)

リベンジに向けて、校内の桜の木にたくさんついているウメノキゴケを使って紫の染色液を作りました。

1ヶ月ほどで完成予定なので、また、染めてみようと思います

実践!草木染め

実践!草木染め

2年生が、先日集めた素材を使って、草木染めをしました

集めた素材の見た目は、様々な色合いですが、一体どのような色に染まるのでしょうか?

染めた直後を見ると、きれいな紫色になっている班もありました

一方、あまり色が出ていないように見える班もあります

布地を乾燥させてから、改めて検証したいと思います

サザエさんの家をリフォーム!

サザエさんの家をリフォーム!

2年生の家庭総合では、住居について学んでいます

この日は、「アニメ『サザエさん』のイソノ家の家屋をリフォームするならどうするのか」考えました

リフォームは、10年後のイソノ家を想定して考えました。例えば、アニメの設定は、小学生のカツオくんとワカメちゃんが一緒の部屋にいますが、10年後はプライベートな部屋が必要になるかもしれません

このように、家族のライフステージの変化とともに、住居のリフォームが必要になることもあるでしょう

リフォームを考えるにあたって、まず各部屋がどんな機能を持つ部屋なのかを発表していました。

発表では、カツオくんとワカメちゃんの部屋は、個人の部屋ととらえる生徒もいれば、共同の部屋ととらえる生徒もいました。生徒によって「部屋の機能」のとらえ方が違っているのが面白いですね

今後の授業でも、リフォームに向けて学びを深めていきます

新社会人セミナー

新社会人セミナー

2月4日の3年生の登校日に、新社会人セミナーを行いました。キャリアサポーターの福田先生と、進路指導主事の職員が、社会人としてのマナーについて講習を行いました。

アポイントメントの取り方や名刺交換など、高校時代にはあまり経験しないことについて勉強しました。

生徒達も初めてのことで興味津々に聞いていました。初対面での印象が今後の仕事にも繋がってくることが多々あります。これから失敗することもあると思いますが、経験を重ねて素敵な大人になっていきましょう!!!

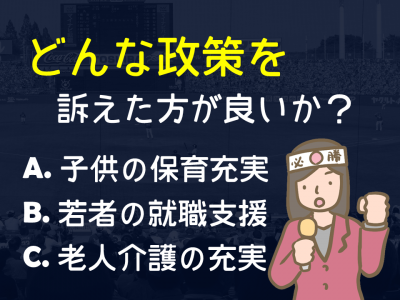

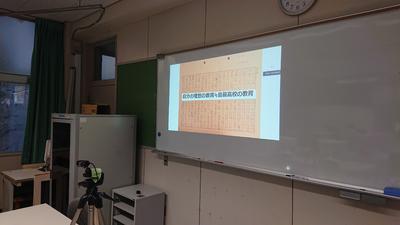

「大人」としての責任

「大人」としての責任

3年生の登校日シリーズの第2回です

第2回は「主権者教育」を行いました。テーマは「一人ひとりが社会を支える」です

この学習ですが、実は昨年3月に実施する予定でしたが、新型コロナウイルス感染症による休校で延期、さらに7月には豪雨による休校で、また延期となっていたものです

3年生にとっての主権者教育は、1年生の時に、八代市の選挙管理委員会の方々に講演をしていただき、模擬投票まで行っています( 【分校生活】2019年2月14日)

【分校生活】2019年2月14日)

しかし、社会に出る前に、ぜひ、考えておいてほしいことの1つだとして、再び計画をして実施しました。

今回は、地歴・公民科の職員が、実際の例を用いて、よくありがちな投票に関する疑問や不安にまず応えていきました。

使っている「選挙公報」は、実際のものです

また、候補者からのメッセージを受け取るには、投票する側も、ある程度の政治的課題を知っておく必要があることも示されました

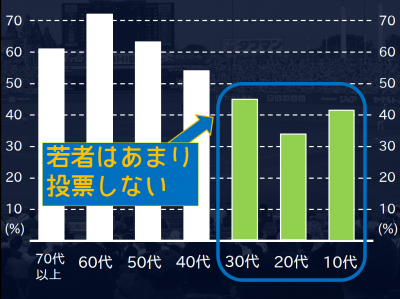

疑問や不安に応えた後は、グループに分かれて簡単な討論を行い、シルバーデモクラシーについても考えることで、投票することの根本的な理由にまで考えを深めていました

選挙の争点など、「明確な」正解がない問いは、社会にたくさんあります

その問いに真摯に向き合い、自分なりの答えを出していくことの大切さを感じたと思います

そうすることが社会を支え、大人としての責任の1つを果たすことにもなるでしょう

今年は衆議院の総選挙があります。また今度の日曜日には宇城市長選挙もあります。しっかり考えて投票に行ってくださいね

3年生の登校日~ストレスと上手に向き合っていこう~

3年生の登校日~ストレスと上手に向き合っていこう~

今日は3年生の登校日でした。週一回の学校は楽しいのではと思いきや、今まで通りな雰囲気でした

今日から3回に分けて、3年生の取り組みを紹介したいと思います。第一回目は、スクールカウンセラーの浅山先生による「ストレスとの上手なつきあい方」についてのワークショップについて紹介します。

新社会人、大学や専門学校へ進学すると、これまで体験したことのないストレスを感じると思いますそこで、ストレスと上手く付き合っていくためにはどうすればよいのか、ワークショップを行いました。

上司・先輩・本人に分けてのデモンストレーションを行い、こんな時にあなたならどうするか考えました。

それぞれ、一生懸命、自分が考えられる行動を行っていました!!

最後にはストレスを和らげる手法を学び、終了しました。

完全にストレスのない社会はありません。ストレスを軽減する・和らげる方法を学んでいく必要があります。今回やったので全てが上手くいくとは限りません様々な経験を重ね、自分にあった方法を見つけていくことが大切だと思いました。

誰が食べた??

誰が食べた??

昨日、イノシシ粉の記事を上げました 本日はその続きをアップします!!

イノシシ粉を選別する際、飼料としては不向きな固形物が発生しました。この残った不要物を、箱罠の誘引剤として利用できないかと考え、どのような獣が寄ってくるか観察することにしましたどのような獣か確かめるために、トレイルカメラを設置し1週間観察しました!!

そして、1週間後。

現場に行ってみると、イノシシ粉が減っています。

拡大してみると複数の足跡があります!!これは何の足跡か??

生徒達はイノシシではないか??いやシカではないか??など、どんな獣が食べに来たか興味津々でした。学校へ戻り、カメラの画像を確認!!!そこに写っていたのは!!!

タヌキです!!!

それも一匹ではなく複数です!!

1週間カメラを設置し、500枚近い写真が撮れました。全て、タヌキの画像でした。

タヌキは雑食性のため、イノシシ粉を食したと考えられます。同じく雑食性のイノシシが写ってもよいと思っていましたが、タヌキだけという結果に残念な気持ち半分と驚きを感じました

この結果から、イノシシ粉を利用した、罠への誘因(シカ、イノシシ)は利用するには難しいと思いました別の場所でもう一度同じ実験を行い、結果が異なるか観察を行ってみたいと思います。

この粉は何だ??

この粉は何だ??

皆さんはこれが何か分かりますか 土??何かわからん

??

答えはイノシシの粉です。

食用にできないイノシシを、肥料もしくは飼料として利用するために粉にします。この粉はくまもと☆農家ハンターの稲葉様に提供していただき、泉分校ではヤマメの餌としての利用を考えています。

飼料として利用するために、粒の大きな物や分解しきれなかった異物を取り除くために、ふるいにかけ選別を行いましたイノシシの粉と聞くと「臭いがきついのでは??」「ちょっと抵抗感があるな」など思うかもしれません。しかし、思ったほど臭いもなく、粉も乾燥していました!!

これから、飼料に活用し、ヤマメへの本格的な給餌実験を行っていきます!!!

課題研究発表会

課題研究発表会

3年生の課題研究発表会を行いました。新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、全学年での発表会を実施することはできませんでした

どうにか、発表を・・・と考え、GoogleのMeetを使い、学年ごとに配信を行い実施することにしました。

初めての取り組みで上手くいくか分かりませんでしたが、上手く実施することができました!!

3年生は1年間、取り組んできた活動を後輩達に伝えるために一生懸命発表していました地域の課題をどうにか解決できないかと考えて活動してきました。地域の方々と触れあう中で、分校生として、できることを知り、理解し、行動してきました!!

きっと、町の方々、後輩にもその思いは伝わったと思います!!!

来年は今年よりも、再来年はさらによいものに活動を繋げていけると嬉しい限りです

3年間お世話になりました ♥ ライフコース一同

3年間お世話になりました ♥ ライフコース一同

ライフコースの3年生が、調理の実習として、3学年の先生たちへの感謝を込めた食事を提供しました。

2019年はコース料理を、2020年は昼食の弁当を準備して「おもてなし」をしました

しかし、2021年は新型コロナウイルス感染防止を考えて、対面での食事とならないよう、一人で手軽に食べられるようなメニューにしました

マーブルとプレーンの2種類のパウンドケーキと、研究で何度も用いたユズを使ったユズマーマレード、それらをきれいにラッピングして、感謝の思いを込めた手紙を添えて手渡ししました

単に食事を提供するだけではなく、食事に思いを込めて提供することは、作り側にも食べる側にも大いに意味がありますね。そしておいしく感じますよね

大変有意義な実習でした

最後の授業

最後の授業

3年生が最後の授業を終えました。

今日の全ての授業ではありませんが、いくつかの授業風景をご紹介します。

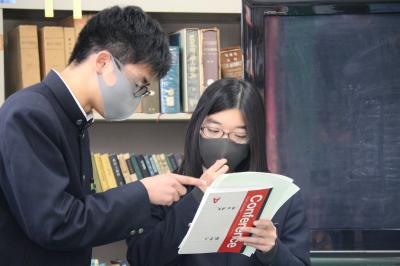

【数学Ⅱ】

積分でした。以前ご紹介したように、PCを用いた授業でした 3年生は不明な箇所を質問していました。いかにも試験前って感じですね。

3年生は不明な箇所を質問していました。いかにも試験前って感じですね。

【森を守る】

チェーンソーとマウンテンバイクの整備を行っていました。これまでの実習を支えてくれた道具たちに感謝して、今後もスムーズな実習が出来るようにしていました。3年生にもなると、整備はお手の物です

【フードデザイン】

3年間使用した調理器具を丹精込めてきれいにしていました。ライフコースになってからは、とくにお世話になった道具たちです。先輩が磨いた調理器具は、後輩たちが使っていくことになります

3年間、様々な授業がありました。必ずしも毎回の授業がウキウキ・わくわくしていたわけではないでしょうが、いざ、最後の授業となると、感慨深いものがありますね。

3年生は、明日(1月26日)から最後の学年末考査です。しっかり学習を進めてくださいね

熊本日日新聞に掲載されました!

熊本日日新聞に掲載されました!

1月24日(日)の 熊本日日新聞朝刊16面 に「地域守れ 高校生ら奮闘」というタイトルで、泉分校の記事が掲載されています。

10月19日に実施した罠設置講習の時のことが記事として掲載されています。

カラーの写真や、生徒のインタビューもあります。ぜひご一読ください。

本格!ピザ窯で焼いたピザ

本格!ピザ窯で焼いたピザ

2年生の授業でピザ窯を使ってピザを作りました

生地を延ばして、自分の好きな具材をトッピングしたら、ピザ窯の中へ。3~4分であっという間に美味しそうなピザができあがりました

前半のメンバーは、窯の中の火が強すぎて中まで火が思うように通らなかったり、具材を乗せすぎてこぼれ落ちたりと苦労しました

それを見て後半のメンバーは、生地を上手に延ばし、具材の乗せ方を工夫して、窯に上手に入れていました。火も落ち着いて均等に焼け、とても美味しそうなピザが完成していました

自分が好きなようにトッピングしたり、オーブンではなく窯で焼く経験ができたりして、生徒たちはとても嬉しそうにピザを頬張っていました。「家では冷凍ピザしか食べないから、とても美味しかった」と述べる生徒もいました

今度は、ピザ以外で窯を使った調理に挑戦したいですね

草木染めへの道

草木染めへの道

2年生が草木染めの実習をします。

今日は「泉分校の敷地内」という身近な場所で材料を集めました。

冬なので、植物が生い茂っているわけではありませんが、どんな色が出そうかを考えながら集めていました。冬にしか出ないすてきな色に出会えるといいなぁ

今日集めた植物が、どんな色を出すか楽しみですね

分校生、人権について考える

分校生、人権について考える

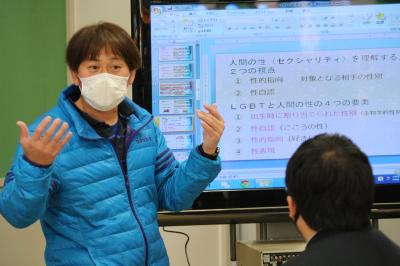

1月14日の6時間目は、人権について学ぶLHR(ロングホームルーム)でした。

卒業が迫ってきた3年生は、LGBTについての学習を行いました。

社会に出る前に、学ぶべきことはたくさんあります。泉分校で学ぶ時間はあまり残っていませんが、このような機会にしっかりと学ぶことは大変有意義ですね。

1・2年生は、合同で部落差別について学びました。

映像を見たりクラスメイトと話をしたり、教員の解説を聞く中で、差別の不合理さを実感したようでした。

狩猟と保護

狩猟と保護

鳥獣被害研修を行いました。今回の研修も沢山の講師の方が来てくださりました(熊本県自然保護課職員、県南広域本部林務課職員、くまもと☆農家ハンター稲葉様)。

泉分校ではこれまで、狩猟方法について学習を進めてきました(罠の実践、ICT・IoT機器の利用)。

今回は、これまでとちょっと異なる視点から鳥獣保護と狩猟の関係について学習を行いました

動植物の数が均衡に保たれることで自然環境が維持されることを学習しました。現在熊本の自然環境においてはシカやイノシシの数が増えすぎ、希少な動植物の減少するなど生態系への問題が発生しています。

自然環境を守るためにも、狩猟と保護をバランス良く実施していくことが大切であることを改めて学びました。

そして、今回は保護の観点から、減少しているキジの放鳥行いました!!

初めて触るキジに生徒達も最初は緊張していましたそれでも、講師の方の指示に従いキジを捕まえなんとか放鳥することができました!!

貴重な経験ができた研修だったと思います!!今回の研修を準備していただいた皆様には大変感謝しております。ありがとうございました。

郷土料理講習会

郷土料理講習会

11月26日(木)、3年ライフコースのフードデザインの授業で、郷土料理講習会が実施されました。講師は、五家荘にお住まいのくまもとふるさと食の名人である高尾扶佐子さんです。メニューは、もみじ(鹿肉)カツ丼と、ヤマメ出汁の茶碗蒸し、ゆずの砂糖漬けでした。

今回初めて、ヤマメの出汁を使った料理に挑戦しました。ヤマメを軽く火であぶった後、3~4日天日干しにし、乾燥させてできた煮干しです。それから取った出汁は、かつおや昆布とは異なる独特のうま味が感じられ、普段食べる茶碗蒸しとはまた違った味わいでした。

また、もみじカツ丼は、下処理と臭み消しを丁寧に行ってあり、肉は軟らかく、とても美味しかったです。

地域の方々の知恵を生かした特産品の活用法は大変勉強になりました。泉分校でも、鹿肉を使った特産品の研究、泉町特産のゆずを飼料として育てたゆずヤマメの研究に取り組んでいます。郷土料理講習会で、鹿肉やゆず、ヤマメの活用法の様々な可能性を感じることができました。今後の研究に生かしていきたいと思います。

毎年恒例机磨き

毎年恒例机磨き

3年生の机磨きが始まりました。泉分校では自分達が使ってきた机(教室用)を綺麗に磨き、来年度の新入生に引き継ぐ伝統があります!!21期生も18期生の先輩から受け継ぎ3年間使ってきました!!!

3年分の思い出の詰まった机だと思います

新入生が『分校で頑張ろう!!』と思えるくらいピカピカな机にしてもらえると嬉しい限りです!!!

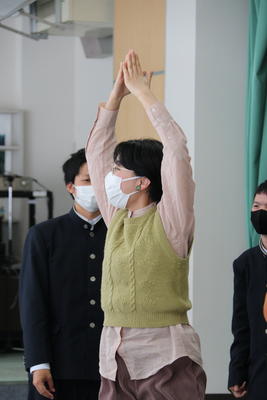

文化コミュニケーション事業 最終回【3年生編】

文化コミュニケーション事業 最終回【3年生編】

3年生で実施しました文化コミュニケーション事業【最終回】をアップします。

前回、前々回と考えることをメインに活動してきましたが、今回は「表現すること」に取り組みました!!内容は「自分が思う理想の怒られ方」について3人1組で演じました!!

自分達で場面を考え演じました。どの班もリアリティがあり、中には「なんかこの場面見たことあるぞ!?」と思うシーンもあり、大変興味深かったです

1・2年生も同じ内容に取り組みましたが、3年生は「2度、3度同じことを繰り返した場合の怒られ方」についても演じました。1回目とは視点が変わっており、同じことを再び起こさないようにするにはどうすれば良いか考えられていました。普段の自分や周囲の状況を振り返り、考えることができた活動だったと思います。

3回のワークショップは「自分のことは自分でやるとは何か」をテーマに活動を行ってきました。講師の先生方から『直接的なその答え』はありませんでした。では、結論は???と思うかもしれません。

その答えは、一人ひとり異なるのではないでしょうか。これまでの経験や環境によって考え方は異なります。これから、様々な経験を重ね、これまでとは違った考え方ができるようになるかもしれません。

高校生活も約1ヶ月となりました。日々考え、行動していけるといいかもしれませんね!!!

文化コミュニケーション事業 最終回【1・2年生編】

文化コミュニケーション事業 最終回【1・2年生編】

12月22日、1・2年生向けの「文化コミュニケーション事業」の最終回が行われました。

今回も、(写真の順に)柏木 陽 様・坂口 佳乃子 様・藤野 未波 様・亀井 純太郎 様の4名を講師としてお招きしました

今回は、まず「言葉を体現してみる」活動を行いました。

最初はどのグループでも同じ言葉をもとに体現しましたが、同じ言葉でも、表現の仕方がほぼ同じこともあれば、かなり違うこともありました

次に、グループごとに違う言葉を体現し、他の生徒がそれを見て、何の言葉を表しているのかを当てるゲームをしました。グループの体現と自分の解釈とのギャップや、言葉の持つ意味の深さや幅を実感することができました。

写真では、何の言葉を体現していると思いますか?(答えは写真脇の『 』をドラッグすると分かります)

答え『 敗北 』

答え『 敗北 』

答え『 興奮 』

答え『 興奮 』

続いて、「理想の怒られ方」をグループで表現しました

どのグループも「怒られる」ということは同じでも、理想的な怒られ方にするための配慮をどのようなことにするのかは、かなり違いました。

その後は、「嫌な怒られ方」もグループで表現しました

活動を通して、言葉や解釈、大切にしたいことや嫌だと思うことには、人によって、同じこともあれば大きな差があることも実感できたのではないでしょうか。

最後に、谷川 俊太郎 氏の「ゆれる」というポエムをグループで表現しました。

89歳という高齢の方でも、15~17歳の分校生と同じ感性を持っていることを感じたと思います。しかし、その感じ方は全員同じなのでしょうか・・・?

活動全体を通して、言葉の解釈の違いや難しさを実感できました。だからこそ、自分のことを相手に「伝える」こと、相手のことを「理解しようとする」ことの大切さや尊さを実感できたと思います。

そして表現してみることの難しさや楽しさも、よく分かりましたね。

4名の講師の皆様、楽しく有意義な時間をありがとうございました

正月の準備もちゃくちゃくと

2020年もあと少しとなりました。泉分校も新しい年に向けて準備を進めています。

その一つに、毎年恒例の門松の作製があります。3年生で「森を活かす」を選択している生徒達で作り上げました!!!

2021年、すばらしい年となればと思います

狩猟報告

狩猟報告

泉分校では鳥獣害対策活動として狩猟についての勉強もしています。これまで、野生鳥獣の画像や罠の設置など様々な活動を報告してきました。

今回は設置していた罠にイノシシが掛かりましたので報告します。

くくり罠に体長50センチの子供のイノシシが掛かっていました。イノシシも罠から逃げるために、辺りの土を掘り返し、暴れ回っていました。小さなイノシシでしたが、勢いよく暴れ、近づくことがなかなかできませんでした

林務課の鳥居氏に指導していただき、電気止めさし器を使い、止めさしを行いました(狩猟免許を持っている職員が実施しました)。

農林業へ被害をもたらす害獣と言われるイノシシですが、命をいただくとなると、やはり躊躇する部分もありました。しかし、この作業を通らずに鳥獣被害対策についての学習を行うことはできないと思っています。

これまで、鳥獣の捕獲方法と同時に、鳥獣の活用についても泉分校では学習を行ってきました。活用をしっかり行うことで、捕獲した鳥獣の命を無駄にしないことに繋がると思っています。今後も、命をいただくことは何か日々、考え活動を行っていきます。

*生徒達も止めさしの様子を見ていました。目をそらすことなく、最後まで命に向き合っていました。

MTBトライアル研修

MTBトライアル研修

MTBトライアル研修を行いました!講師にNao氏を招き、生徒達にMTBトライアルについて実技指導をしていただきました。

トライアル競技とは「岩や丸太、斜面等の自然地形や人工の構造物で作られた障害物を、自転車に乗ったまま足をつけないように超えていく競技」で、1970年頃にスペインのカタルーニャ地方で、子どもたちがオートバイの代わりに自転車でモトトライアルを真似たことが起源とされています。

また、トライアルには、静止してバランスをとる“静”の要素、大きなジャンプの“動”の要素が共存し、「アクロバティックな自転車の動きが魅力的な競技」でもあります。

高台からのジャンプ。階段を駆け上がる。自転車では絶対に無理と思えるような実演を見せていただきました。その姿に生徒達も大変興奮している様子でした!!

実演後は、生徒全員でトライアルに挑戦しました!!高台から飛んだりはできませんでしたが、自転車で止まるなど、基礎的なことはできるようになったようでした!!!

第2回コミュニケーション能力向上事業【1・2年生編】

第2回コミュニケーション能力向上事業【1・2年生編】

遅くなりましたが、第2回コミュニケーション能力向上事業【1・2年生編】 の記事をアップします。

1、2年生の今回のテーマは「一人で考え、やってみる」でした。一人でやってみるとはどんなことか??みんな悩みながら、活動に入りました。

最初の活動は、2人組を作って簡単なゲームを行う活動でした。ペアを組み替えながら、異なるゲームを繰り返す活動でした。

普段と異なる環境を自ら作り出し、活動する。そして、その中で活動することが2人組のゲームの意図だったと思います。2年生は1月に行われるインターンシップを意識しているのか、自ら機敏に動く姿が見られました。

1年生の中に、異なる環境を苦手とし、普段一緒にいる友人と離れることのできなかった生徒もいました。しかし、講師の柏木様からは、「環境を怖がらなくて良いこと。」「無理と思うなら無理して環境を変えなくてよいこと。」など、生徒達の様子に合わせて様々なアドバイスをしていただきました。

後半の活動は、グループで小説のワンシーンを表現する活動を行いました!!題材は芥川龍之介の「蜜柑」と夏目漱石の「坊ちゃん」を表現しました。ゲタの音はどう表現する??車掌の表情は??主人公は??ここは川??それとも海??など自分達で情景を想像しながら、どうやったら上手に表現できるか一生懸命に考えていました!!!

発表する際も、同じ作品を表現しているのはずなのに、どれも違った表現方法となり大変面白かったです!!!前半と違い、誰もが「考え活動に参加する」ことができていたと思いました!!!

ラスト長距離走

ラスト長距離走

高校最後の長距離走の授業がありました。ラストということで自己ベスト更新を目指し走りました!!

結果はそれぞれ、良かったり、悪かったりとあったと思いますが、全員が一生懸命に取り組んでおり、良かったと思います!!苦手なことでも、根気強くやり抜くことの大切さを学ぶことができたのではないでしょうか。

第2回コミュニケーション能力向上事業【3年生編】

第2回コミュニケーション能力向上事業【3年生編】

2回目のコミュニケーション事業が行われました。前回から約1ヶ月たち、何をやったのか忘れかけた頃の2回目ということで、最初は少し緊張した様子がありました

3年生は前回から引き続き、『自分のことは自分でするとは何か』について考えました。

はじめに、簡単な選択問題に答え、その後、①楽でがっぽり稼ぐことができる仕事を考える。②この世からなくなった方がいいものは何か。この2つについてグループワークを行い発表しました!!

①の問では、「金鉱山の王になる」「ちょっと怪しい仕事をする」

「ゲーム実況をする」

「お金持ちと付き合う」

などなど、沢山の意見が出ました!!!生徒達も反対意見に対応できるよう理由を考え発表を行いました!!

②の問では、「人の悪い心」「病気」「動物の殺処分」「ウイルス」「いらないものを考えようとする考え」など、こちらも沢山の意見がでました。特に最後の意見については世の中の事象をサッカーボールの五角形に例え、「五角形のうち一つでも欠けるとサッカーボールはできなくなる!!世の中の様々な物も何かしらの役割があるので、なくなって良い物なんてない!!」という意見でしたなかなか、深い考えでした。

私にとって。私の大切な人にとって!など、どんな視点で意見を考えたのか、学ぶことが今回の勉強だったのではないでしょうか??

自分にとってはいらないものでも、違う人にとっては大切なものであることもあります。様々な視点に立ち物事を考えることが「自分のことは自分でやる」に繋がっていくと感じた授業でした!!

米粉講習会

米粉講習会

12月11日に、2年生フードデザインの授業で米粉講習会を実施しました講師に熊本県米粉インストラクターの河野京子様を招きご指導していただきました!!

米粉を使っての調理は初めてだったので、最初はとても不安そうでした。しかし、作業を進めていく中で、講師の河野先生から米粉の扱い方を優しく指導していただき、自信を持って調理に取り組むことができていました!!!

そして、焼き上がった米粉のケーキに思い思いにデコレーションを施し、世界に一つだけのケーキを完成させることができました!!!クリスマスにはちょっと早いですが、家に帰ってパーティーをしたいと思います!!!

チェーンソーアート「アマビエ製作」

3年生「森を守る」選択科目生徒を対象に12月7日(月)にチェーンソーアート講習を行いました。講師として林業家の「田中 章」氏がアマビエ製作実演を約30分ぐらいで完成させ

、そのあと生徒一人一人が実際に体験しました。

コーヒーが実りました!!!

コーヒーが実りました!!!

今年1月に3年の南田さんがインターンシップ(後藤コーヒーファーム)で、いただいたコーヒーの苗木がとうとう実りました本当に実がなるのか、半信半疑でしたが、コーヒーが実りました!!!

泉も大地でも育てることができることを、苗木を分けていただいた、後藤氏にも連絡を入れてみたいと思います!!!

*1月の研修写真

*コーヒーの実!!完熟まではまだまだどれかわかりますか

?

泉支所での花壇整備

泉支所での花壇整備

今年度2回目の泉支所での花壇整備を行ってきました。毎年、春から夏にかけて1年生が実施し、秋から冬にかけて3年生が実施しています。

今回の花壇の整備は、3年間の泉町への感謝の気持ちを込めて行いました!!

入学したての頃と今で、自分がどのぐらい変化したか??この花壇の手入れをとおして振り返る良い機会になったのではないでしょうか。

泉町の住民の皆様には、いつも泉分校生の学びをサポートしてくださってありがとうございます

これからも、泉分校の生徒を見守ってくだされば、嬉しいかぎりです

矢山岳イベント!!!今年も実施しました!!!

矢山岳イベント!!!今年も実施しました!!!

11月22日(日)、泉町コミュニティーセンターでイベントを実施しました!!泉分校では毎年、矢山岳を使ったイベントを行ってきましたぜひ今年も実施したいと考えていましたが、新型コロナウィルス感染症拡大防止の観点から、クラフト活動イベントなりました

それでも、今回のイベントで多く方々に楽しんでもらうために準備を行ってきました!!!今年は「木々を使ったストラップ作り」「葉っぱスタンプで年賀状を作り」を行いました昨年よりも今年、と毎年クオリティーが上がっており、参加された方も大変喜ばれていました

来年は矢山岳でのイベントを実施したいと思います!!!

島根県立隠岐島前高校の生徒さんとの遠隔交流学習

島根県立隠岐島前高校の生徒さんとの遠隔交流学習

3年生のLHRの時間に島根県立隠岐島前高校3年の高本亜梨紗さんと交流学習会を行いましたテーマを「地域探求・活性化について自分なりに考えてみる。自分のキャリアについて考える。」と設定して学習会を行いました。

最初にそれぞれの活動内容の紹介を行いました。泉分校からは地域資源を活かした体験的学び、地域課題解決に関する活動を紹介し、高本さんからは、現在取り組んでいる「島暮らし」「風と土とインターンシップ」「I am プライドマン」など、地域での活動、高本さんが考えている生き方について紹介してもらいました

その後、それぞれ気になったことの質問を行いました意見を交換することで、地域探求・地域活性化、キャリア教育について考えを深めることができたのではないでしょうか

泉分校生からの感想に「自分が主人公の人生を送る」「自分のことは自分で決める」「気になったことは言語化をして振り返りをする」など高本さんの言葉に刺激を受けたという感想が多くありました

今回の交流学習で感じ、考えたことを是非行動に移せるように分校生活を送っていきましょう!!

*ちなみに高本さんのお姉さんが泉分校出身という縁から今回の交流学習実施に繋がりました。

今年も紅葉ランニング!

今年も紅葉ランニング!

今年も体育の授業では長距離走が始まりました

そして、この時季の長距離走の醍醐味といえば、やはり紅葉でしょう

(昨年の様子は こちら)

前日に集合写真を撮影した11月19日は、美しい紅葉を見ることが出来ました。

1年ぶりの長距離走で、走る感覚を取り戻しながら、そして紅葉を愛でながら、良い気分で体育に取り組むことができました。みんなニコニコですね

第1回コミュニケーション能力向上事業【1・2年生編】

第1回コミュニケーション能力向上事業【1・2年生編】

11月19日(木)の午後は、1・2年生向けのコミュニケーション能力向上事業が行われました。

(午前の3年生の様子は こちら)

こちら)

1年生も2年生も「他者とより良くコミュニケーションをとるにはどうしたら良いのか」をテーマに様々な活動を行いました

普段の生活において、コミュニケーションを意識することは、そう多くはないと思います。

しかし、例えば他者の前で話しをしたり、あまり交流が無い人と話しをしたりする場合は、難しさを感じる人もいることでしょう

泉分校では、学校外で見学や実習をすることもあります。また、2年生はもうすぐインターンシップがあります。その際に少しでも上手にコミュニケーションがとれるようにしたいですね

この日に学んだこと、例えばコミュニケーションは言葉だけではないなど、を普段の学校生活でも活かしていってください

3年生コミュニケーション能力向上事業1回目

3年生コミュニケーション能力向上事業1回目

外部講師(柏木陽氏、亀井純太郎氏、坂口佳乃子氏、藤野未波氏)を招き、コミュニケーションに関するワークショップを行いました。3回のワークショップをとおして、「自分のことは自分でやるとは何か?」について考えを深めていくことにしました。

第1回目の今回は、①普段自分で決めていることは何か??②他人に決めてもらっていることは何か??③自分で決めたいこと。他人に決められたくないことは何か??について考えました。

シンプルで答えの出しやすい問に思えますが、中々答えを出すことができず、苦戦していました

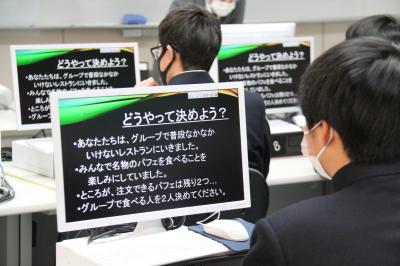

ワークショップ終盤に「授業中アイスを食べるために先生をどう説得するか」グループで話し合い説得するという活動を行いましたそれぞれ、独自のアイディア??理論??を使って交渉に挑みました

どうやったら上手くいくか、考え、行動することの面白さや大切さを学ぶことができたワークショップにだったのではないでしょうか。残り2回ありますので、「自分のことは自分でやるとは何か?」自分なりに答えを出せるよう頑張りましょう!!!

*1,2年生も別時間に実施しています!!!様子はこちら

をご覧ください。

泉町で知る人ぞ知る「お上の塔の大杉(巨木)」を訪ねて

11月16日(月)グリーンライフ科3年「森を守る」選択科目を受講している生徒7名が泉町にある巨木をMTBで訪ねました。このスギの巨木は泉分校から約2kmほど離れた山の山頂付近にあり、

泉町でも知る人ぞ知る、スギの巨木です。近くで見ると、幹周りの大きさに圧倒されます。ぜひ、分校生ならば一度は見て欲しい場所です。