土木科

【土木科】UAV測量実習

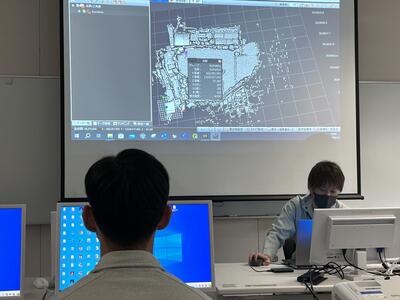

UAV測量実習

期 日:令和6年6月17日(月)

場 所:熊本工業高校内

生 徒:土木科3年生12名

講 師:株式会社ワコー

株式会社ワコーより5名来校いただき、UAV測量実習に関して実習をしていただきました。高価なドローンにレーザースキャナが搭載されており、学校の全域を3分ほどで測量していただき、あっという間に測量が終わりました。現場での技術など丁寧に教えていただき、大変わかりやすい実習となりました。

お忙しい中、ありがとうございました。

【土木科】路線測量及び縦横断測量実習

路線測量・縦横断測量

期 日:令和6年6月10日(月)

場 所:熊本工業高校内

生 徒:土木科3年生12名

講 師:旭測量設計株式会社

旭測量設計株式会社より3名の技術者に来校いただき、路線測量の杭打ちとその縦横断測量に関して実習をしていただきました。現場での技術など丁寧に教えていただき、大変わかりやすい実習となりました。

お忙しい中、ありがとうございました。

【土木科】土木科進路関係卒業生講話

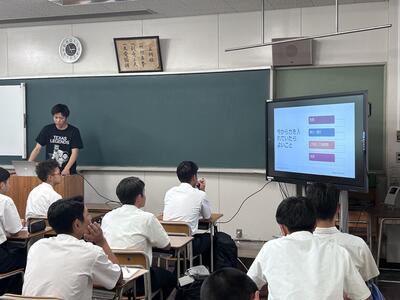

土木科進路関係卒業生講話

期 日:令和6年6月6日(木)

場 所:熊本工業高校土木科1・2年教室

生 徒:土木科2年生40名、1年40名

講 師:佐賀大学理工学部理工学科都市基盤工学コース4年 緖方 照紗さん(土木科OG)

福岡大学工学部社会デザイン学科2年 野原 大新さん(工業化学科OB)

土木系学科のある大学進学されている卒業生を迎え、進学関係卒業生講話を行いました。高校時の生活、受験勉強、入試情報、大学での生活などこれから進路選択をする1・2年生対象に分かりやすく説明してくださいました。

お忙しい中に、プレゼン準備等ありがとうございました。

【土木科】熊本市土木職業務説明会

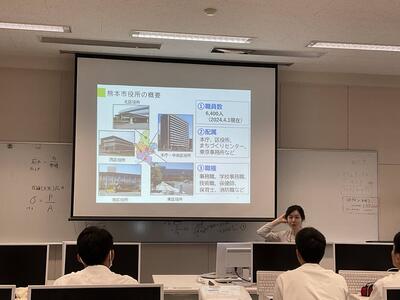

熊本市土木職業務説明会

期 日:令和6年6月5日(水)

場 所:熊本工業高校土木科CAD室

生 徒:土木科3年生9名

講 師:熊本市上下水道局水道整備課、熊本市人事委員会事務局

熊本市役所から2名に来校していただき、土木職の業務や採用についての説明をしていただきました。土木職として地元のインフラに貢献できるということで、地元に密着した仕事ができることがやりがいにつながっていると話を聞くことできました。

【土木科】基準点測量実習

基準点測量実習

期 日:令和6年5月29日(水)

対 象:土木科3年生12名

場 所:熊本工業高校内

講 師:(株)興和測量設計

(株)興和測量設計より、6名の技術者に来校していただき、測量技術指導をしていただきました。

基準点測量にあたり、トータルステーションやレベルの測量機器の使用方法や技術を直接指導していただきました。

次回は、路線測量や縦横断測量行い予定です。

お忙しい中、ご指導いただき誠にありがとうございました。

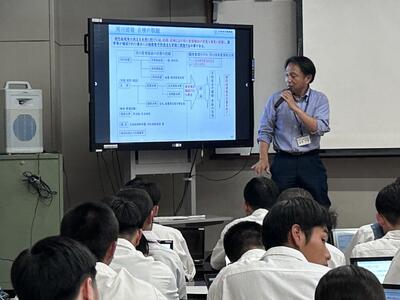

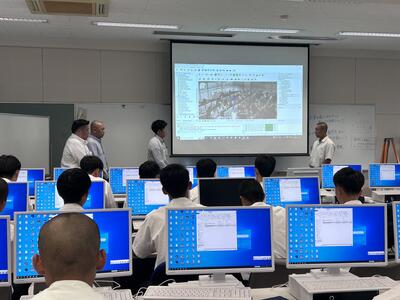

【建築科・土木科】国土交通省業務説明

国土交通省業務説明

期 日:令和6年5月29日(水)

対 象:建築科3名・土木科9名(公務員希望者)

場 所:熊本工業高校土木科講義室

講 師:国土交通省九州地方整備局5名

公務員を希望している建築科3名と土木科9名を対象に国土交通省より5名来校いただき、仕事内容や福利厚生についてお話しいただきました。

国土交通省で活躍されている方々のお話を直接聞くことができ、大変勉強になりました。

お忙しい中、ありがとうございました。

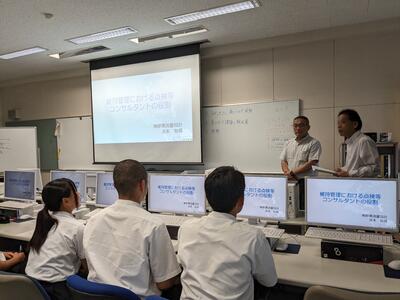

【土木科】熊本県及びコンサルタントの維持管理に関する業務内容について

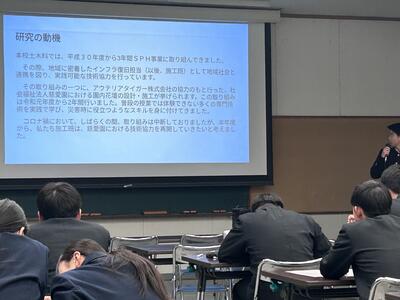

2年生課題研究 特別講義3 “土木構造物の維持管理” 熊本県及びコンサルタントの維持管理に関する業務内容について

期 日:令和6年5月29日(水)

場 所:熊本工業高校CAD室

生 徒:土木科2年生40名

講 師:熊本県土木部 道路都市局 道路保全課 審議員 松尾 竜也 様

(株)新興測量設計 常務取締役 坂本 智典 様

「維持管理の必要性と具体的な内容について」

熊本県土木部 道路都市局 道路保全課 審議員 松尾 竜也 様

「維持管理における点検等コンサルタントの役割」

(株)新興測量設計 常務取締役 坂本 智典 様

今回は、テーマの基づいて、先週の見学会に続いて、熊本県土木部より松尾様、(株)新興測量設計より坂本様より、2つの講義を受けることができました。

講義1では、笹子トンネル事故以降トンネルだけでなく、橋梁、道路などのメンテナンスを実施する必要性が高まっている。熊本県でも6つの維持管理計画を立て、それぞれに関して崩落や事故が起こったあとに補修を行う事後補修型の方法と定期的に構造物の経年劣化に対して適切な検査と小規模の補修を繰り返す予防保全型の2つの方法が説明された。安全性や費用面からも予防保全型による計画的な検査・補修を実施する方が構造物を長寿命化でき、費用を縮減し、安全性の確保を行うことができることが分かりました。

講義2では、トンネル、橋梁の構造や種類、仕組みについて詳しく説明していただき、コンサルタントの立場から検査の方法や実際の現場での状況や作業上の留意点などを知ることができました。

3回の講義、見学会を通して、知ることができた内容について、来週からグループに分かれて、詳しく調べ学習とプレゼン作成を行っていく予定です。

【土木科】新大矢野トンネル・天城橋・三角西港現場見学

新大矢野トンネル・天城橋・三角西港現場見学

期 日:令和6年5月23日(木)

場 所:新大矢野トンネル・天城橋・三角西港

生 徒:土木科2年生40名

講 師:天草広域本部土木部

三角西港

世界遺産でドラマや映画の撮影にも使用される場所です。今回、石積埠頭、龍驤館、旧宇土郡役所庁舎、旧三角簡易裁判所本館などをガイドさんの説明を聞きながら回ることができました。木造の和風建築で歴史とその当時の建造物に役割を説明していただき、とても勉強になりました。

天城橋

天城橋は、天門橋と並んで、平成30年完成したアーチ橋です。天城橋は自動車専用道路で、天門橋は歩行者も車も通ることができるため、天草の道路の渋滞緩和と天草と熊本を結ぶ経路を天門橋以外にも確保するという目的で建設されました。維持管理についても、定期的な点検と補修をすることで長寿命化するように計画されています。橋梁は何と言っても、土木構造物の中でシンボル的な構造物です。天草地区にとっては、生活に欠かせない重要な交通インフラであり、熊本県の90分構想を実現するために今後も役割を担っていくと思います。

新大矢野トンネル

今回は、天草地域振興局の本校OBである岩崎さんと渡辺さんをはじめ4名の方に指導をしていただきました。新大矢野トンネルは、全長が972.4mで、現在約500m程度の掘削が完了しており、約半分程度の掘削が終了していました。昨年、西環状道路のトンネルを見学しましたが、ほぼ完成後のトンネルだったので、今回は、トンネル断面を掘削中で多くの重機が動いており、粉塵もある中でNATM工法というトンネルの工法も間近に見ることができ、トンネル工事の規模の大きさと工事のたいへんさを身近に感じることができました。令和7年の10月くらいに完成する予定であると聞いたので、完成後是非このトンネルを通行してみたいと思っています。

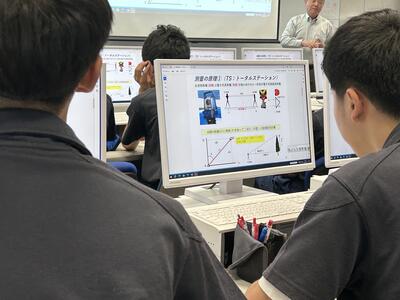

【土木科】測量設計コンサルタント

測量設計コンサルタントとは

期 日:令和6年5月23日(木)

場 所:熊本工業高校CAD室

生 徒:土木科2年生40名

講 師:九州測量専門学校 校長 村岡 様

九州測量専門学校 校長 村岡様に来校していただき、講話をしていただきました。

テーマは「測量設計コンサルタント」についてです。

測量とは、測量の原理、測量成果などプレゼンを交えて詳しく説明していただきました。最新測量技術の話もしていただき、多くのことを学ぶことができました。

本日は、誠にありがとうございました。

【土木科】熊本県庁OB講話

熊本県庁OB講話

期 日:令和6年5月22日(水)

場 所:熊本工業高校視聴覚室

生 徒:土木科3年生9名

講 師:熊本県庁道路整備課 宇城地域振興局

公務員の土木職を希望する9名に対して、熊本県庁より本校の土木科のOBで宇城地域振興局松村様、本庁の道路整備課三崎様の2名にこれまでの経験や現在取り組んでいる事業について説明していただいた。

特に菊陽町のTSMC関連の道路整備について、県道大津植木線の多車線化、合志ICアクセス道路の整備などについて詳しく知ることができ、また、国、県、市町村の仕事の違いなども話していただき、有意義な時間を過ごすことができました。

県庁には本校の土木科のOBも多く、県の土木事業の第一線で活躍されている先輩方の話を聞き、今後の進路選択に役に立つ講話となりました。

【土木科】土木構造物の維持管理について

土木構造物の維持管理について

期 日:令和6年5月21日(火)

場 所:熊本工業高校視聴覚室

生 徒:土木科2年生40名

講 師:国土交通省熊本河川国道事務所

2年生課題研究で国土交通省熊本河川国道事務所から3名の本校OBの職員の方々から講話をしていただきました。

今回のテーマは『土木構造物の維持管理について』です。

講義1 河川堤防及び河川管理施設の維持管理について

講義2 道路の維持管理について

国土交通省が関わっている1級河川、国道に関する深い内容を知ることができました。

本校OBの方も国交省で活躍されており、たいへん刺激になる話でした。

今週の木曜日には天草にトンネルの見学に行くことになっており、防災と並んで課題となっている老朽化対策などの維持管理について、多くのことを学びたいと思います。

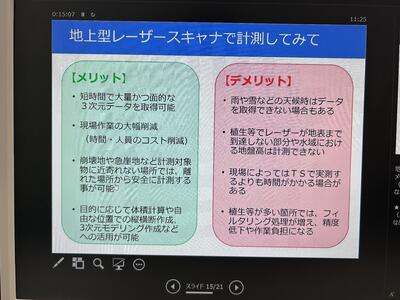

【土木科】地域建設コンサルタントの役割及び地上レーザー測量について

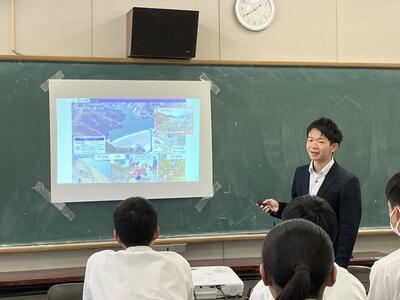

地域建設コンサルタントの役割及び地上レーザー測量について

期 日:令和6年5月20日(月)

場 所:熊本工業高校CAD室

生 徒:土木科3年30名

講 師:(株)水野建設コンサルタント

3年生課題研究の時間に、『地域コンサルタントの役割』という題で地元の建設コンサルタントの水野建設コンサルタントから3名のOBの方から講義を受けることができました。

地元の建設コンサルタントの業務として、熊本地震などの自然災害の際の被害状況の調査と被災した橋梁や道路などの復旧工事に関する測量・設計業務があります。今回の講話の中でも、俵山周辺の道路、橋梁、トンネルの復旧復興に関して、地元のコンサルタントが大きな役割を果たし、創造的復興がなされたことを知ることができました。また、地上レーザー測量の実践も行われ、日頃見ることができない高度な技術を見ることができ、たいへん勉強になりました。

【土木科】めざせ!くまもとの若き匠たち

めざせ!くまもとの若き匠たち

「熊本の未来を創るのは私たちだ。」

「めざせ!くまもとの若き匠たち」は、県内の建設系の学校で日々頑張っている学生さん達を紹介、応援するテレビ番組です!日頃の学校生活、実践学習とその成果。また、卒業後の夢や目標など、熊本の未来を担う若き匠たちの特集されています。

本校からは「電気科」「建築科」「土木科」の3科の生徒を特集していただき、放送されています。

放送時間

毎週日曜日 22:54~ RKKテレビでの放送です。

過去の放送はRKKに番組アーカイブとして残されています。

めざせ!くまもとの若き匠たち ←←← ここをクリック

是非ご覧ください。

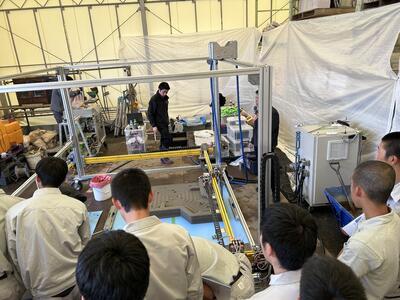

【土木科】人吉地区現場見学会

人吉地区現場見学会

令和2年7月豪雨から復旧・復興に向けたまちづくり、建設用3Dプリンターを活用した施工を学ぶために見学会へ土木科2年生が行きました。

①青井地区見学 青井被災市街地復興土地区画整理事業国道445号改築事業

熊本県人吉市青井地区の復興まちづくりとして、豪雨災害から創造的復興を目指されている青井地区へ見学に行きました。国宝である青井阿蘇神社では豪雨被害状況の説明・復旧に向けた課題・人吉らしさや賑わいのあるまちづくりへの復興計画など、都市計画について学ぶことができました。

②御溝川見学

御溝川は流下能力不足により道路冠水や家屋浸水が多発する浸水常襲が問題となされており、市街地の浸水被害から守るために治水安全向上を図る目的で工事を行われています。二次放水路の建設においての護岸工事を見学しました。被害の現状から治水工事における課題や工程を学ぶことができました。

③建設用3Dプリンター見学

熊本県では初の建設用3Dプリンターを見学しました。株式会社Poiyuse様は国内唯一の建設用3Dプリンターメーカーです。建設業界のデジタルトランスファーメーション(DX)に取り組まれておられます。今回、熊本県下で初の施工をされるということで、株式会社山王・新西復旧・復興建設工事協同企業体が人吉における県の災害復旧工事での根固めブロックを今回の建設用3Dプリンターで施工されるようです。建設用3Dプリンターの概要や稼働状況などを見学しました。これよりこのような先端技術が進み、DXが取り入れられれば建設業も発展していくだろうと感じることができました。

見学や講義を通して、災害対応や先端技術の知識を深めることができ、来年度の進路に向けて貴重な経験となりました。

【土木科】熊工会賞を受賞

11月に行われました。第23回高校生ものづくりコンテスト全国大会測量部門において、「準優勝」した功績を評価していただき、土木科工業クラブが熊工会会長の主海様より「熊工会賞」をいただきました。

土木科工業クラブの後輩達も先輩方を目標に日々練習に取り組んでいます。

「熊工会賞」受賞。おめでとうございます。

【土木科】課題研究発表会

令和5年度土木科課題研究発表会を行いました。

発表内容は以下の通りです。

1 大会成果報告

(1)竹の土木構造物への活用

昨年9月に行われた第10回日本大学土木設計競技で発表し、本校初の最優秀賞を受賞した研究。

SDGSをテーマに持続可能な開発として、竹をテーマに土系舗装やコンクリートに竹チップを混ぜることで、自然に優しい土木構造物の研究を行った。

(2)ものづくりコンテスト全国大会報告

第23回ものづくりコンテスト全国大会測量部門において、県内土木系学科で全国大会初出場で準優勝した大会の経過について報告する。

2 課題研究発表~

(1)題名:水害への備えと水害からの復旧

令和2年の人吉の豪雨災害を始め、このところ毎年線状降水帯による豪雨災害が九州各地で起こっている。これらの災害に対して国土交通省を始めとする関係各庁がどのような取組を行い、地域の安全を守っているかを調査し、研究した成果を発表する。

(2)題名:交通渋滞の原因とその解決方法について

熊本市は、慢性的な渋滞に悩んでいる。西環状道路線の建設を始め、渋滞緩和への動きが始まっている。今回、現状の渋滞の状況を把握し、渋滞緩和への具体的な活動がどのようになされているかを調査し発表する。

(3)題名:熊工周辺の街路問題について

熊工周辺のグラウンド通りは、幅が狭く、歩行者や自転車などが通行するのに、障害が多い。また、その他の熊工周辺の通りも問題点があり、これらを改善するために、すでに歩行者や自転車の対策が施されている場所を参考に具体的な改善策を提案する。

(4)題名:コンサル班

熊本県測量設計コンサルタンツ協会の技術指導をいただき、測量現場の技術を教わった。その技術を活かして校内細部測量を平板・トータルステーションを使用して、平面図作成を行うなど、1年間の活動を報告する。

(5)題名:社会福祉法人 慈愛園における技術協力について

本年度はこれまでの取り組みで培ってきた知識や技術を元に「可能な限り、施工班の自分達の力で現地の調査から測量、設計、図面化を行い、花壇のデザイン、施工までを行う」ということを目標にして社会福祉施設慈愛園での施工を行いました。

【土木科】土木科2年生課題研究の取り組み

土木科2年生の課題研究の様子です。

先日行われた南阿蘇断層見学を通して、経験したことを活かして地震や洪水などの災害に対応する土木構造物に関しての研究についてポスターを制作しています。ポスター完成後、各班のポスターセッションを行う予定です。

【土木科】第10回日本大学全国高等学校土木設計競技

第10回日本大学全国高等学校土木設計競技において、土木科工業クラブ6名で行った「竹の土木構造物への活用に関する研究」のテーマで参加してきました。

8月に行われた1次審査を通過して、9月18日に行われた2次審査に6名を代表して土木科3年生の込山憲乃さんが日本大学でのプレゼンを行いました。

内容としては、熊本県で広範囲に繁殖している竹を有効活用するためにチップ状に粉砕し土系舗装として活用しようとするものです。実際に竹チップによる土系舗装実験を行い、高い評価を受けることができました。結果として最優秀賞を受賞しました。ポスター作成・実験・プレゼンなど大変だったと思います。

これ結果を弾みに様々なことに挑戦してほしいです。

【土木科】南阿蘇断層見学

南阿蘇断層見学

期 日:11月28日(火)

場 所:南阿蘇・益城(布田川断層帯)

対象学年:土木科2年生

熊本地震の被害状況や地震のメカニズムを学ぶために南阿蘇断層見学会を実施しました。

熊本大学の先生方に帯同していただき、各所での説明を受けながら見学を行いました。今回の見学会では、地震の被害を肌で感じることができ、これからは災害から人の命を守る土木技術者になれるよう岳種を深めたいと思います。

ご協力いただいた熊本大学の先生方、お忙しい中大変ありがとうございました。

【土木科】熊本環状道路現場見学

期 日:11月28日(火)

対象学年:土木科1年生

主 催:熊本都市建設業協会、熊本市役所

熊本都市建設業協会様主催の現場見学会に行ってきました。今回の現場は都市計画道路熊本西環状線池上ICでした。土工工事・ドローン体験・トンネル見学など、熊本での工事の中でも最も大きな現場を見学させていただきました。

土工掘削工事では、山を切り土されていて、法面など整形されていました。転石が多く出ており、重機により転石を砕く作業をされていました。

重機オペレーターさんの手際の良さに驚いている様子でした。

ドローン体験では、基本的な操作を教わり、実際に飛行させました。現場の上空からドローンによる空撮を行い、工事の進捗状況を把握するのに活用するなどドローンの活用事例を教えていただきました。

初めてのドローンの操作を行い、楽しく体験することができました。

トンネル見学では、完成されたトンネルに入らせていただきました。明かりのついてないトンネルは薄暗く・寒くて怖かったです。トンネルの途中で熊本環状道路の概要説明等をトンネル内にプロジェクターで説明していただきました。暗いトンネルに映し出されるスライドが鮮明に見えて、初めての体験でした。

環状道路は熊本での慢性的な渋滞を緩和するためにも必要な道路を建設されています。

現場見学は土木工事を直接見て学ぶいい機会です。

これまでの計画から見学会まで熊本都市建設業協会様には大変お世話になりました。ありがとうございました。

熊本県立熊本工業高等学校

〒862-0953

熊本市中央区上京塚町5番1号

(地図)

TEL(全日制)

096-383-2105

TEL(就職)

096ー382-1800

TEL(定時制)

096-383-0310

FAX

096-385-4482

URL:

https://sh.higo.ed.jp/kumakoths/

E-mail:

kumamoto-th@pref.kumamoto.lg.jp

熊本県教育情報システム

登録機関

管理責任者

校長 野崎 康司

運用担当者

HP担当者

生徒

生徒 受検生

受検生 卒業生

卒業生