2023年9月の記事一覧

3C ケン化価の測定(食品化学科)

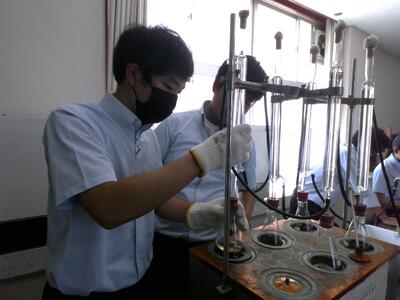

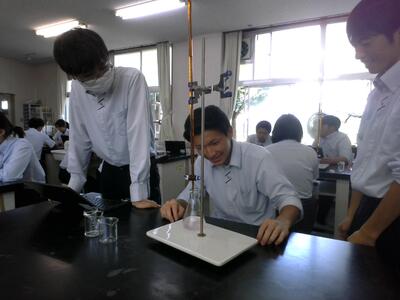

3年生の「食品化学」は脂質の最後の実験「ケン化価の測定」でした

ケン化価とは、脂質1gを完全にケン化するのに必要なアルカリ(主に水酸化カリウム(mg))

の量で表されるもので、油脂特有の数値です。

それにより油脂に結合している脂肪酸分子の大きさの概略が分かります

今回は、試料である油脂(ごま油、オリーブオイル)に試薬を加え、加熱、冷却後に中和滴定

の操作を行います。黄色が指示薬を入れることで赤に変わり、その赤色がなくなると終了です。

2C 銀鏡反応(食品化学科)

2年生「食品化学」では、前回のフェーリング反応に引き続き、糖の還元性を

確認するための「銀鏡反応」実験を行いました。還元糖が銀イオンを還元し、

試験管壁に鏡のような金属銀が生成されることを確認します

試料は前回と同じものを使用して、前回の結果と同じになるかを見ました

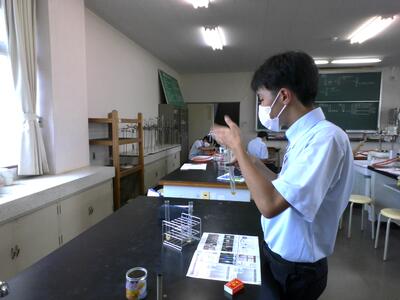

1C アクロレイン反応(食品化学科)

1年生の「食品化学」は脂質について学んでいます。

この日は脂質の構造について学び、アクロレイン反応という実験を行いました

油脂に含まれるグリセリンと試薬が反応すると、刺激臭の強いアクロレインが

生成されることで、グリセリンが含まれているかを確認できます

試料は、サラダ油とマーガリンで、常温で形状の異なる油脂を使用しました。

どちらからも刺激のあるにおいがしてきて、「揚げパンのようなにおい」

「天ぷらを揚げたあとのにおい」「ししゃもを焼いたようなにおい」と

それぞれ感じ方は違いますが、グリセリンの存在を確認できました

1C 持ち帰りシソジュース製造(食品化学科)

1年生の食品製造実習で持ち帰りのシソジュース製造をしました。

今回は初めて材料の計量から自分たちで行いました。

シソの葉を煮て色素を抽出した液にクエン酸を加えると・・・

ふわっと鮮やかな赤紫色に変身

赤シソの葉に含まれる色素「アントシアニン」は、pHで色が変化する性質を持っています。

クエン酸を加えることによりpHが酸性になったので、濃い赤色になりました

後は砂糖をしっかり溶かして、ビンに充てんし、ラベルを貼って完成です

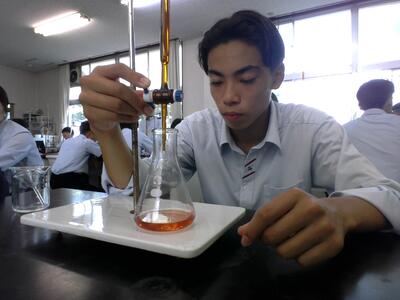

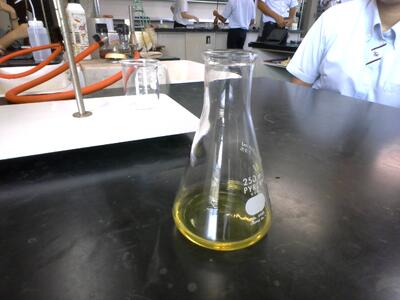

3C ヨウ素価の測定(食品化学科)

食品化学科の3年生は、脂質について学習をしています。

この日は、ウィイス法によるヨウ素価の測定実験を行いました

ヨウ素価とは、油脂100 gに付加することのできるヨウ素の質量(g)のことです。

この値が大きいほど試料中の脂肪酸の不飽和度が高い(二重結合の数が多い)ことを示します。

今回の試料は、オリーブオイル、ごま油、アマニ油の3種類を調べました

この実験は色の変化が多く、滴定を進めると、茶色からオレンジ、黄色へと変化します。

その後、指示薬のデンプン溶液を加えると青色になり、終点では青が消失し透明になります。

実験の結果、アマニ油、ごま油、オリーブオイルの順でヨウ素価の数値が大きいとわかりました